智能化全息測繪在高速公路改建中的應用

趙鵬飛,雷婉南

(上海市測繪院,上海 200063)

1 引 言

2021年,《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》指出:“實施京滬、京港澳、長深、滬昆、連霍等國家高速公路主線擁擠路段擴容改造,加快建設國家高速公路主線并行線、聯絡線,推進京雄等雄安新區高速公路建設。新改建高速公路里程2.5萬公里”。在十四五期間,高速公路的改建工作將成為長期的重點性任務。在高速公路改建工作中,測繪工作是最基礎性、保障性的工作,但高速公路的改建不同于新建,一般要求在不影響或者盡量少影響高速公路運行的情況下開展測繪工作,所以傳統測繪手段存在著無法滿足相關要求、作業效率低以及存在極大安全隱患的問題。

2015年6月,在《國務院關于全國基礎測繪中長期規劃綱要(2015-2030年)的批復》中,要求“構建新型基礎測繪體系”;2016年8月國家發展改革委、原國家測繪地理信息局聯合印發《測繪地理信息事業“十三五”規劃》,將推進新型基礎測繪體系建設作為十三五期間國家測繪地理信息事業發展的五大重點任務之一[1]。2017年11月,上海市被國家測繪地理信息局批準為新型基礎測繪體系建設試點城市,上海市測繪院聯合武漢大學測繪遙感信息工程國家重點實驗室和上海華測導航技術股份有限公司在全國率先推出智能化全息測繪技術體系。上海市測繪院、武漢大學等單位的有關學者[1~3]對智能化全息測繪并進行了相關深入的研究和實踐。

智能化全息測繪體系的構想和建立給高速公路改建的測繪工作提供了解決途徑,本文將重點探討智能化全息測繪在高速公路改建中的應用。

2 道路全息測繪

在智能化全息測繪中,數據的采集和處理是最關鍵步驟。智能化全息測繪融合多傳感器的空-天-地-地下立體化、組合式、全空間數據獲取技術體系已初步形成[1]。智能化全息測繪提出了綜合利用衛星、無人機航測、激光雷達、傾斜攝影、移動測量系統和探地雷達系統等多種地理信息數據的采集方法,獲取不同類型、不同場景的空間地理信息數據,能夠實現室內室外、地上地下全空間全覆蓋,提升空間地理信息數據對復雜需求的滿足,提升數據采集效率和完整性,實現“按需測繪”。智能化全息測繪較之傳統測繪最大的優勢在于“全息”,即能夠高效率、高精度采集全量要素的空間地理信息。在道路全息測繪中,使用車載三維激光雷達系統(也有文獻稱之為車載激光掃描系統)進行數據采集[4~7]。

三維激光雷達系統是集成了三維激光掃描系統、相機系統和姿態定位系統的多傳感器集成測量系統,該系統一般可安裝在飛機或車輛等載具上,能夠快速、海量采集數據,并按需求目標進行后期處理,獲取不同需求的成果,實現道路全息測繪的要求。三維激光雷達系統通過三維激光掃描系統掃描點云數據,相機系統采集全景影像,GNSS獲取載具的位置信息,IMU獲取姿態信息,經過處理后獲取具有大地坐標的點云、全息影像等數據。相比機載激光雷達,車載激光雷達距地表更近、掃描精度更高、點云密度更大,尤其適合道路相關的空間數據采集。

本文以華測導航公司的AS-900HL激光雷達系統為例(圖1),該系統可以在飛行載體和車輛載體上安裝使用,快速采集海量點云數據和高清影像數據。

圖1 華測AS-900HL系統

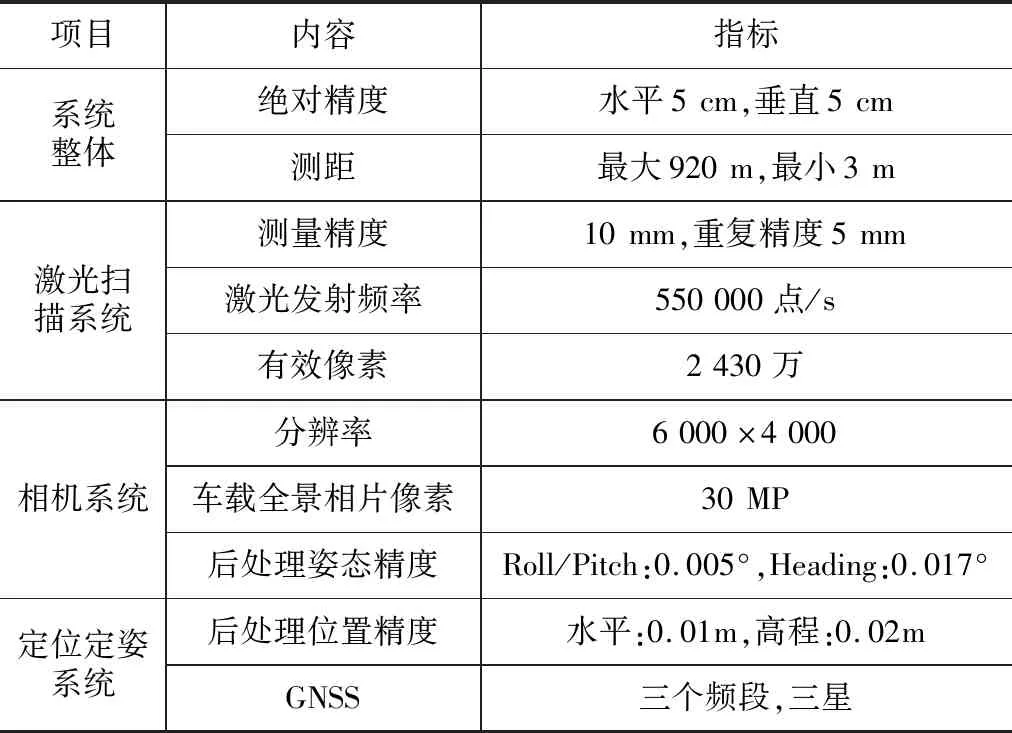

表1為華測AS-900HL系統的各項參數:

AS-900HL系統參數 表1

3 工程解決方案

上海滬金S4滬金高速公路是連接中心城區、閔行主城片區、奉賢、金山以及上海至浙江方向的快速通道。為提升S4公路北段的交通功能,并優化閔行南部地區道路網系統,啟動了S4公路(莘莊立交—金都路)改造工程。為了獲取S4公路的現狀情況,設計單位要求測繪單位對改造段進行縱橫斷面測量,測區為約 4 km的高速公路(高架路)。常規的道路縱橫斷面測量方法有RTK、水準儀、全站儀等方法[8],但是S4公路目前承擔了繁重的交通運輸任務,不可能通過全部封路開展道路測量,而部分封道開展測量工作不僅效率低且會影響交通,最重要的是測繪人員的安全無法得到保障。最終選擇了道路全息測量的方式來實現道路斷面測量。

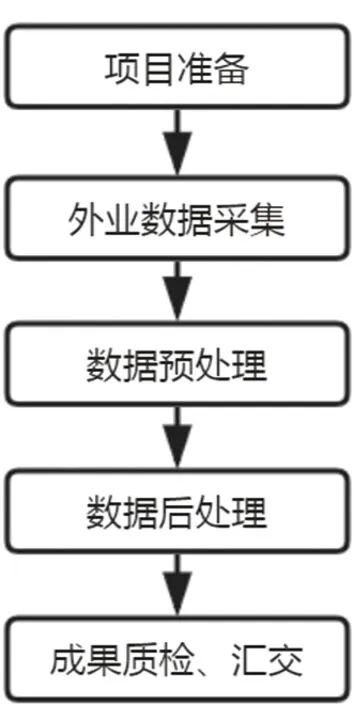

S4公路改建工程的測繪工作流程如圖2所示:

圖2 項目工作流程

3.1 項目準備

(1)收集測區基礎地形圖、正射影像圖等數據資料,了解測區范圍、測區概況、測區內道路情況,以及測區內有關控制點的情況,組織人員到測區現場進行踏勘。編寫項目設計書,經審批后執行,組織人員培訓。

(2)路線規劃,根據前期踏勘情況進行采集路線規劃。采集路線規劃包括停車場的選擇和行車路線規劃。路線規劃應保證測區內待掃描道路的全覆蓋,并盡可能減少重復路段和無效路段的掃描。

(3)儀器設備的準備。

3.2 外業數據采集

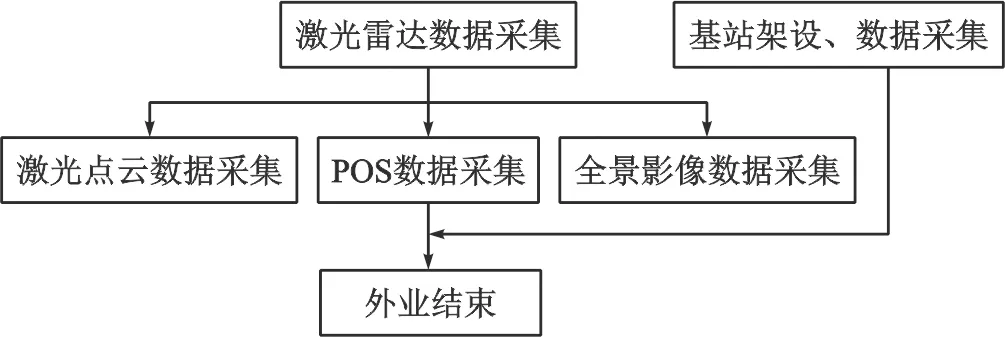

外業數據采集的步驟包括基站測設、設備安裝、通電測試、數據采集、設備關機拆卸和數據導出等,圖3為外業數據采集流程:

圖3 外業數據采集工作流程

(1)GNSS基站用于外業掃描工作基準點,距離施測區域距離不宜超過 5 km,最大距離不應超過 15 km。本項目基站設置在測區附近,距S4公路的平均距離約為 4.2 km。基站在開始掃描前完成測設,基站施測滿足城市二等GNSS控制網的技術要求[9]。

(2)在掃描中,應盡量控制車速,不能超過最高車速要求,一般要求高架等區域行駛速度不宜超過 60 km/h。

(3)為了保證數據的完整性并進行數據質量控制,對測區進行了往返兩次掃描。

3.3 數據預處理

數據預處理是在外業完成之后,對IMU、GNSS等各傳感器的數據進行融合處理,獲取姿態定位,然后對點云進行計算,最終得到符合要求的點云等成果數據。數據預處理一般包括基站數據轉換、定位姿態解算、點云數據解算、點云糾正檢查、點云重解、全景照片數據解算、點云著色、坐標轉換等步驟。

(1)使用Inertial Explorer軟件進行定位姿態解算,一般采用緊耦合(tightly coupled)的方式解算。

(2)點云數據解算、點云糾正檢查、全景照片數據解算、點云著色等步驟均可在CoPre和CoRefin軟件下進行。點云糾正點和檢查點施測不低于圖根點的精度。本項目測區全部位于高架,為作業條件良好的空曠地區,所以未布設糾正點。

(3)經過處理的點云數據是WGS84坐標系,123°帶下的高斯平面直角坐標和大地高成果,一般情況下需要轉換成上海城市坐標系下成果。

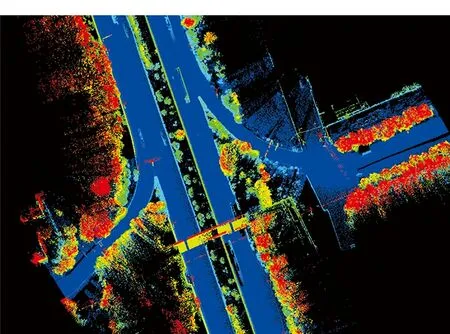

圖4為S4公路預處理完成后的點云數據:

圖4 預處理后的點云

完成預處理的點云等數據應該無空洞、無分層,成果滿足精度要求[9]。

3.4 數據后處理

數據后處理,是通過對預處理后的點云等數據進一步處理,計算目標數據(本項目為計算道路縱橫斷面)的過程。本項目數據后處理包括點云抽稀、點云去噪、地面點分類、提取縱橫斷面點、人工加工等步驟。

(1)點云抽稀。由于車載激光雷達的數據量極大,給后續的處理、存儲、使用都帶來了麻煩,所以可以對車載激光雷達數據進行合理的抽稀,以方便數據處理。

(2)點云去噪。在點云的實際測量過程中受到各種人為或環境因素的影響,使得測量結果包含噪聲。噪聲會影響后續數據處理的時間和質量,因此需要在濾波前降低或消除噪聲。

(3)地面點分類。地面點自動分類功能,可自動濾除植被、房屋等非地面點,提高斷面處理的效率。

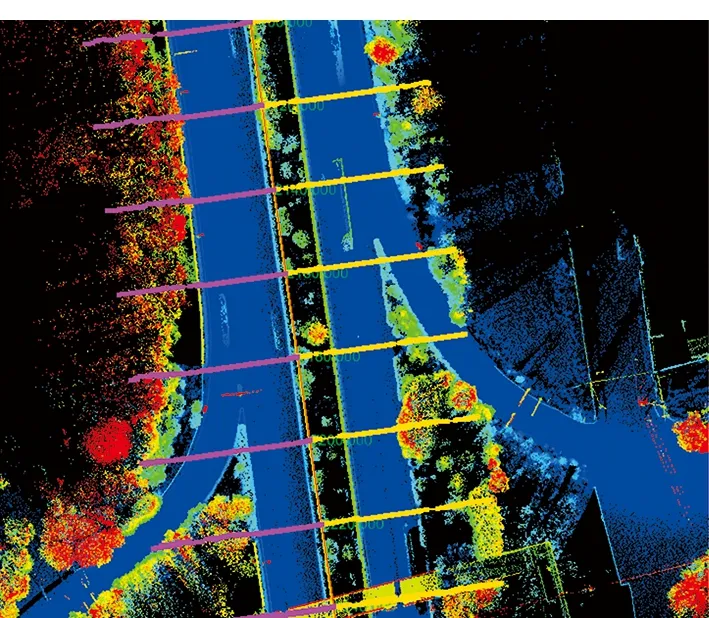

(4)自動提取縱橫斷面點。首先導入道路中樁圖形文件或文本文件,然后在CoProcess軟件道路設計模塊件自動提取道路橫、縱斷面特征點,如圖5所示:

圖5 點云提取縱橫斷面

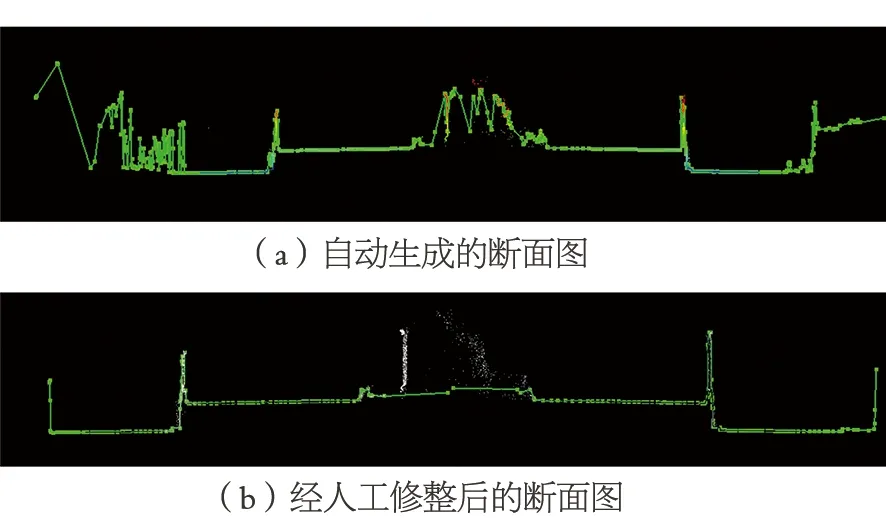

(5)人工修整。由于無法完全過濾掉樹木、機動車等無關物體,自動生成的斷面還存一些誤差。所以還需要人工對斷面進行進一步判斷加工,使其與實際情況一致。圖6為某里程自動生成的橫斷面圖和經人工修整后的橫斷面圖:

圖6

最終可導出DMX、HDX、DAT等格式的斷面文件,滿足S4公路改建的要求。

4 精度評價

主要采用中誤差的方式對精度進行評定,包括內符合精度和外符合精度評價。

4.1 內符合精度

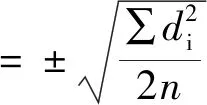

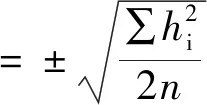

通過往、返重復點云的同名點對比評價內符合精度。在點云上均勻選取20個斷面,每個斷面選取20組同名點,共400組同名點來計算內符合精度。按照等精度檢測公式計算內符合精度:

上式中d為往、返點云同名點的距離,經計算內符合精度為 ±4.5 mm。

4.2 外符合精度

通過傳統測量方式實測同名點,和斷面成果對比評價外符合精度。由于S4公路測區大部分位于高架上,所以只能在匝道的位置選取了15組同名點進行測量。這15個點的平面位置與斷面成果點相同,使用傳統的附和水準線路的測量方式測出其高程,與斷面成果點進行對比。外符合精度計算公式如下:

上式中h為點云斷面成果點的高程與實測同名點的高程之差,經計算外符合精度為 ±32.4 mm。

由上可見,通過道路全息測繪得到的道路縱橫斷面測量成果,完全符合相關規范的精度要求[10]。

5 結 語

通過在上海S4滬金高速公路改建項目中的實踐應用表明,智能化全息測繪能夠有效應用在高速公路的改建工作中,并具有以下優勢:

(1)作業效率高。本項目外業用時不到一天,內業用時約兩天,這種效率是傳統道路測繪工作所不能企及的。

(2)采集要素全。全息測繪能夠采集道路海量的點云、影像等數據,獲取全量的空間地理信息要素。通過對全量要素的處理,不僅能測繪縱橫斷面,還能用于地形圖測繪、道路模型構建、地面模型構建以及特殊要素的采集等。

(3)極大降低了安全風險。測繪人員不用再冒著生命風險到高速公路上測量,安全風險大大降低。

(4)不影響道路的交通運行。不用封路或封道,對道路交通幾乎沒有影響。

智能化全息測繪為高速公路改建工程提供了一套有效的解決方案,本文提出的方法對類似項目有一定的借鑒意義,值得推廣應用。道路全息測繪也存在一些不足之處:如設備成本較高、掃描存在盲區、衛星信號影響成果精度等,這些問題需要進一步研究解決。