裝配式技術在共有產權住房中的應用

文/中國建筑設計研究院有限公司 張 玲 潘 磊

0 引言

2016年9月,國務院辦公廳提出《關于大力發展裝配式建筑的指導意見》(國辦發〔2016〕71號),要求要因地制宜發展裝配式混凝土結構、鋼結構和現代木結構等裝配式建筑,力爭用10年左右的時間,使裝配式建筑占新建建筑面積的比例達到30%。之后各地陸續出臺一系列裝配式相關政策,為裝配式建筑發展指明了方向。2017年9月,《北京市共有產權住房管理暫行辦法》開始實施,本文所述的項目是在政策剛出臺的背景下開始進行設計的北京市海淀區首個共有產權住房項目。同時在行業大力發展裝配式建筑的大環境下,采用裝配式建筑設計模式,成為此類建筑設計的參考模板。

1 項目概況

該項目位于北京市海淀區,總占地面積84786.55m2,容積率2.2,建筑控制高度36m;用地性質為二類居住用地(R2),地上建筑面積186530m2,該地塊全部用于建設“共有產權住房”。項目于2017年11月開始設計,2020年9月正式驗收入住。作為較早的共有產權住房,較好地貫徹了《北京市共有產權住房規劃設計宜居建設導則》,完整實踐了從設計、建設到評價管理的整個標準化過程。

2 裝配式技術配置方案

該項目作為共有產權住房中應用裝配式建筑的試點,參考《北京市裝配式建筑項目設計管理辦法》(京建法〔2017〕16號〕,裝配式技術配置方案一般從五大方向進行,包括標準化設計、工廠化生產與裝配化施工、一體化裝修、信息化管理及綠色建筑。這些內容主要是國家裝配式建筑評價標準中所涉及的項目,要包含但不限于上述內容。在國家統一標準的前提下,各地對裝配率、預制率的相關政策和要求存在差異,所以在進行技術配置時,要綜合考慮裝配式得分情況、當地的生產技術情況、產品供應情況及施工技術水平,并充分了解裝配式技術細節及裝配式技術配置原則,再根據項目具體情況進行選擇、搭配和調整,在實現裝配率的前提下,靈活選用適合項目特點的技術配置方案,使其符合共有產權住房項目經濟適用、綠色美觀、安全宜居的要求。

1)裝配式建筑要從策劃階段、方案階段就要遵循標準化設計原則,采取標準化模塊多樣化組合,有利于提高裝配效率,確保項目經濟性;對構件進行模數協調,使設計、加工及安裝等環節配合簡單、明確。

2)結構設計要選擇合適的結構形式,并結合標準化設計情況、預制率目標、平面功能、使用要求、技術要求、工廠化生產和裝配式施工的可操作性等,確定具體可實施項。可選擇的技術配置項有豎向構件和水平構件兩大類,豎向構件包括預制內外墻板、預制柱、預制女兒墻等;水平構件包括預制疊合梁、疊合樓板、預制樓梯、預制疊合陽臺、預制空調板等。

3)非承重外圍護體系選擇需結合結構體系、外觀效果、防火、節能、安裝、運維等要求,選擇相應的技術配置項,包括預制外墻掛板、整體外墻掛板、裝配骨架外墻板、幕墻系統等。

4)內裝系統與設備管線系統應與建筑設計同步協同進行,可選擇一體化集成裝配式裝修作為裝配式配置內容。裝配式裝修是將工廠生產的部品部件在現場采用組合安裝的裝修方式,通過裝配式墻面和隔墻、裝配式吊頂、整體廚房、整體衛生間、干式工法樓地面、整體收納、管線分離等實現。裝配式裝修的最終目標是實現內裝與設備管線集成,改造時不破壞結構系統。

5)裝配式建筑中的信息化管理是指采用基于BIM的一體化集成應用技術,實現建筑、結構、機電、裝修全專業一體化及設計、生產、施工全過程的一體化,并實現BIM技術與信息化管理的深度集成,提升裝配式建筑建造效率與質量。裝配式建筑技術配置推薦采用BIM技術,以實現成本優化并有效提高質量控制水平。

6)綠色建筑在能耗、節水、隔聲、室內空氣質量、全裝修等方面均提出更高的技術要求,裝配式建筑以綠色建造方式深入推進節能減排,極大地促進綠色建筑發展,也更容易滿足綠色建筑的評價標準,為建筑的綠色性能評價提供得分項,使建筑符合更高的星級標準。因此裝配式建筑技術配置選擇應以綠色建筑標準為目標,以更好地實現建筑全壽命期內安全耐久、健康舒適、生活便利、資源節約的性能。

3 標準化設計應用

與傳統項目相比,裝配式住宅設計需在滿足使用功能的基礎上,實現建筑設計標準化與系列化,共有產權住宅以中小套型為主,且需全裝修成品交房,易達到較高的標準化程度。在該項目設計策劃時引入標準化原則,并作為設計的主要指導方針,貫穿整個設計過程,主要包括規劃設計標準化、套型設計標準化、廚衛設計標準化、內裝部品標準化、預制構件標準化等要素。

3.1 規劃設計標準化

裝配式住宅的規劃設計除要滿足傳統項目規劃設計要求外,更要重點關注房屋的平面形狀、長寬比、平面布置的規則性等,其中房屋的平面規則性和平面形狀尤為重要。建筑平面形狀應盡量規整標準,以適應產業化設計需要,平面形狀宜采用“一”字形、蝶形和風車形,避免采用L形。除平面形狀外,建筑的長寬比過大也對結構設計及建造成本有較大影響,因此在規劃階段應綜合考慮。

項目在規劃階段以“少規格、多組合”為設計原則,減少樓棟平面和高度種類,避免高低單元搭配。地上22棟住宅采用3種基本模塊,如圖1所示,藍色表示層數為12層的一梯四戶單元,橙色表示層數為11層及以下的一梯四戶單元,綠色表示層數為9層的一梯五戶單元。12層單元和11層以下單元外輪廓完全一致,僅限于消防要求,核心筒有所區別,有利于實現外墻構件標準化。

圖1 “少規格、多組合”的平面規劃設計

3.2 套型設計標準化

裝配式住宅項目套型應進行標準化、模塊化設計,減少套型種類。套型應盡量平整、減少不必要的凹凸。套型設計應依據GB/T 50002—2013《建筑模數協調標準》,通過對建筑結構、使用空間之間的協調設計建立模數網格,開間與柱距、進深與跨度、門窗洞口宜采用水平擴大模數數列2nM、3nM。層高和門窗洞口高度宜采用豎向擴大模數數列nM。尤其應注重套型開間尺寸的標準化,主要功能房間的開間尺寸應盡量統一。套型平面組合應盡量對稱設置,以保證結構設計的規則與均勻性,以滿足產業化設計要求。

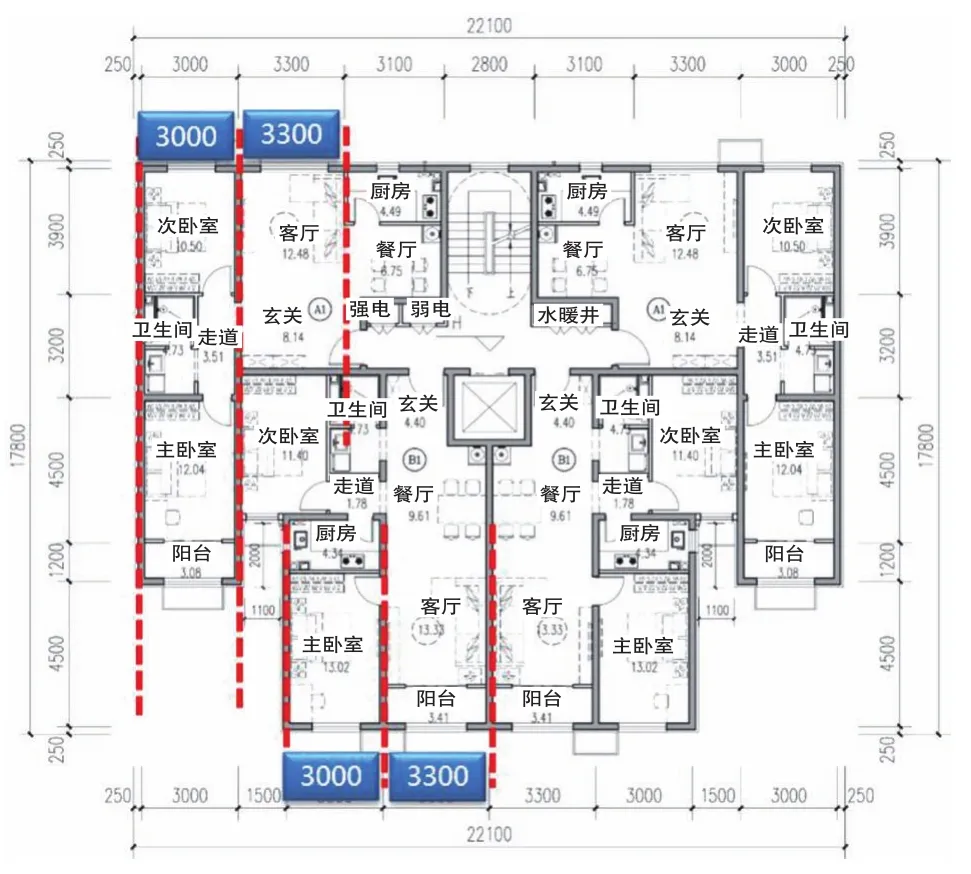

本項目共有2123戶,套型經過標準化設計優化后僅有6種基本套型模塊,其中4種主力套型所占比例分別為21%(A1),21%(B1),27%(A2),27%(B2),標準套型比例較高,如圖2所示。

圖2 標準化套型分布

尤其要注重對套型的開間尺寸進行標準化設計,主要功能房間的開間尺寸盡量統一,如所有臥室開間統一為3m,起居室開間統一為3.3m和3.6m,有利于結構水平構件的標準化。套型平面組合應對稱設置,以保證結構設計規則與均勻,如圖3所示。

圖3 標準化平面設計

3.3 廚衛設計標準化

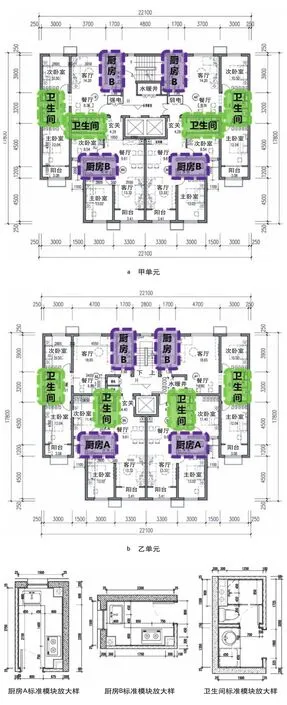

對于全裝修交房的共有產權房,廚房和衛生間作為功能性較強的房間在套型設計中尤為重要,需進行標準化設計,以提高產品加工和施工效率,保證效果的同時有效控制成本。該項目統一各套型中廚房和衛生間的開間與進深尺寸以及家具布置方式,以提高標準化率。首先結合功能和管線要求合理確定廚房和衛生間的位置,然后將廚衛模塊做到標準化。本項目所有套型采用1種衛生間模塊(1.4m×2.5m),2種廚房模塊分別為1.6m×2.9m和1.6m×2.8m,重復使用次數分別是486次和1637次,統一家具布置方式,有效提高標準化率,并有利于精裝設計及構件設計。標準化廚衛設計如圖4所示。

圖4 廚衛設計標準化及應用

3.4 內裝部品標準化

內裝部品標準化設計應結合精裝修設計進行,采用工廠化生產的集成化部品。套型的門窗規格盡量統一,減少尺寸種類;內裝部品結合套型的標準化和模塊化設計使部品規格統一,同時具有通用性和互換性;設備采用標準化通用接口。本項目采用成品排煙道、戶內中水模塊、同層排水、成品欄桿扶手等成品構件,未采用裝配式裝修,如果有條件,建議使用集成廚房和集成衛生間,干法施工地面及管線分離的快裝體系,可更好地提高生產效率,大幅縮短施工周期。

3.5 預制構件標準化

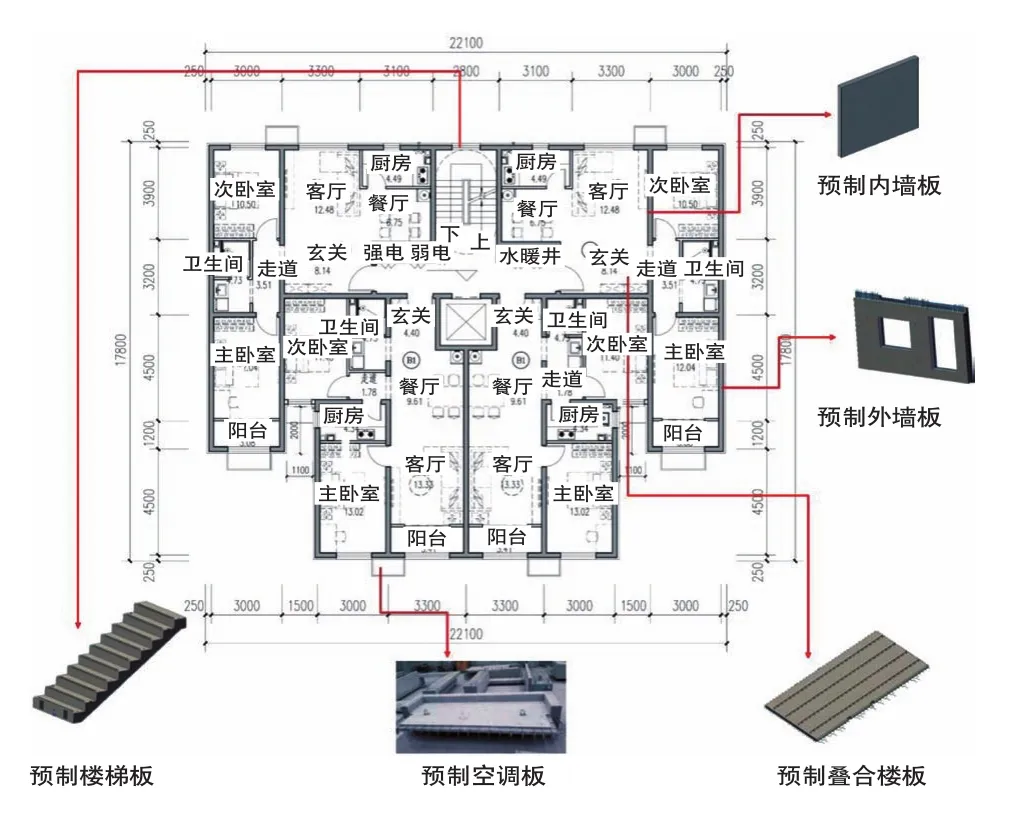

本項目的建筑平面布局規則,除北側樓梯間和電梯間局部有凹凸外,南側墻體、東西山墻盡可能采用直線形,盡量避免出現廚房、衛生間局部內收狹小豁口。采用嵌入式陽臺,避免結構外挑,結構外墻規整,將結構構件種類控制在最少。

該項目預制構件拆分為五大類:預制樓梯板、預制空調板、預制疊合樓板、預制外墻板、預制內墻板,如圖5所示,預制構件尺寸統一規格以提高重復使用率。預制構件節點設計同樣采用標準化、通用化、模數化標準,符合安全、經濟、方便施工的要求。由于套型設計充分考慮墻體對位,廚衛空間模塊及開間模數統一,減少構件種類,有效提高結構構件使用效率,重復使用率越高越有利于成本控制。

圖5 預制構件拆分

4 結語

裝配式建筑設計與傳統建筑設計的區別是設計方式的改變,主要包括以下方面。

1)設計流程 裝配式建筑設計要先進行技術策劃,然后進行設計。在本項目裝配式技術配置方案比選中,在滿足國家規范和北京市地方標準的前提下,選擇成本更優、施工更便捷的設計方案。需計算典型樓棟的裝配率和預制率,在技術上確定裝配式剪力墻結構的結構拆分方式。

2)施工圖設計 進行產業化設計,優化構件拆分方案,進行水平和豎向構件拆分,完成各樓棟裝配率和預制率的計算。

3)深化加工設計 在施工圖紙完成后需對構件和部品部件進行深化加工設計,達到工廠化生產要求。在構件加工圖紙完成后,組織設計院進行審圖確認。

通過對共有產權房項目的裝配式住宅設計階段技術控制要點的梳理,總結此類建筑設計的設計流程和控制要點,以期為今后采用裝配式建造的共有產權住房小區項目提供一套切實可行的設計方法和工作流程。