對口支援“項目制”:控制權的限度*

謝 煒 李 悅

一、問題的提出

區域平衡發展既是世界性的難題,也是各國政府宏觀調控的重要目標。我國對口支援制度作為國家致力于推動區域協調發展、促進共同富裕的重大決策,(1)王磊:《對口支援政策促進受援地經濟增長的效應研究——基于省際對口支援西藏的準自然實驗》,《經濟經緯》2021年第4期。萌生于20世紀50年代,施行于20世紀60年代,并于1979年以國家政策的形式正式確立。(2)伍文中:《構建有中國特色的橫向財政轉移支付制度框架》,《財政研究》2012年第1期。對口支援通過跨行政區域向受援地注入公共品生產函數等要素,促進了東部地區與西部地區之間資金、物資、技術和人才的轉移,有效刺激了消費與就業市場,推動了受援省份經濟社會事業的發展。(3)參見孫澤生、趙紅軍:《作為微觀區域政策的“對口支援”:一個契入生產函數的分析》,《新疆社會科學》2020年第6期;李婭、趙鑫鋮:《東西部對口支援中的能力缺口、援助需求與自我發展能力——以西部邊疆五省區為例》,《學術探索》2016年第9期。無論是常規性對口支援還是應急性情境模式,通過采用思想動員機制、政策激勵動力機制和組織協調機制等組合手段,均有效緩解了單一制國家的規模治理負荷問題。(4)參見李慶滑:《我國省際對口支援的實踐、理論與制度完善》,《中共浙江省委黨校學報》2010年第5期;周光輝、王宏偉:《對口支援:破解規模治理負荷的有效制度安排》,《學術界》2020年第10期。經過長時期的探索,我國已形成多層次、多形式、全方位的對口支援格局,習近平曾指出,“這在世界上只有我們黨和國家能夠做到,充分彰顯了我們的政治優勢和制度優勢”。(5)《習近平在寧夏主持召開東西部扶貧協作座談會》,央廣網,http://china.cnr.cn/news/20160722/t20160722_522751852.shtml,2016-07-22。

府際關系是研究我國對口支援制度的重要視角。對口支援可被視為一項省際跨域協作治理、支援方與受援方雙向互動互構式的行動整合框架,是典型的上級決策、下級執行的活動,中央政府、支援方與受援方是理解對口支援的核心三角框架。(6)參見丁忠毅:《對口支援邊疆民族地區中的府際利益沖突與協調》,《民族研究》2015年第6期;李楠楠:《對口支援機制:法學檢視、困境與出路》,《地方財政研究》2020年第12期;楊明洪、張營為:《對口支援中不同利益主體的博弈行為——以對口援藏為例》,《財經科學》2016年第5期。既有的學術成果主要從三個方面展開研究:其一,在中央政府與地方政府的互動關系方面,對口支援是中央與地方基于共同政治倫理價值和現實戰略性需要而采取的聯合行動。(7)趙明剛:《中國特色對口支援模式研究》,《社會主義研究》2011年第2期。對口支援的重點地區和重點領域由中央政府確定,并通過高位推動的方式約束支援地省份提供組織保障、制度保障和資金保障,但地方政府在執行過程中也會出現消極、被動、執行效果偏離目標的政策失真現象。(8)參見丁忠毅:《對口支援邊疆民族地區政策屬性界定:反思與新探》,《湖北民族大學學報(哲學社會科學版)》2021年第1期;曾水英、范京京:《對口支援與當代中國的平衡發展》,《西南民族大學學報(人文社會科學版)》2019年第6期。其二,在支援地政府的互動關系方面,對口支援實質上是一個有中國特色的“控制性多層競爭”過程。(9)鐘開斌:《控制性多層競爭:對口支援運作機理的一個解釋框架》,《甘肅行政學院學報》2018年第1期。中央設定總目標后將任務層層分解,逐級傳導。由于可量化的對口支援競賽指標,同級地方政府之間對于發包的任務會面臨“競爭錦標賽”的壓力和激勵,(10)周黎安:《中國地方官員的晉升錦標賽模式研究》,《經濟研究》2007年第7期。相互競爭的下級會努力實現上級所分配的對口支援任務。除競爭關系外,支援地政府之間也在產業、技術和人才方面展開合作,體現單向行動向多元協同的轉變。(11)參見呂朝輝:《邊疆治理視野下的精準對口支援研究》,《云南民族大學學報(哲學社會科學版)》2016年第3期;單菲菲、張雅茹:《邊疆民族地區對口支援政策的結構特征與歷史演進——基于1979-2019年的政策文本量化分析》,《中南民族大學學報(人文社會科學版)》2021年第4期。其三,在支援地政府和受援地政府的互動關系方面,援受雙方的結對具有一定的“偶然性”,屬于被動匹配與安排。對口支援早期為單向的“政治饋贈”,隨著受援方實質性回饋行為的增加,形成了“禮尚往來”現象。(12)參見夏少瓊:《對口支援:政治、道德與市場的互動——以汶川地震災后重建為中心》,《西南民族大學學報(人文社會科學版)》2013年第5期;李瑞昌:《界定“中國特點的對口支援”:一種政治性饋贈解釋》,《經濟社會體制比較》2015年第4期;鄭春勇:《對口支援中的“禮尚往來”現象及其風險研究》,《人文雜志》2018年第1期。對口支援中的良性互動可以構建援受雙方的情感聯系,進一步強化公眾的民族共同體意識和政治認同感,并反哺國家體制中蘊含的政治凝聚力和驅動力,(13)參見孫勇、楊杰、馬偉茗:《對口支援西藏工作實踐及組織結構與機制演化分析——基于組織社會學新制度主義的分析視角》,《西藏大學學報(社會科學版)》2019年第3期;任維德:《檢視與展望:對口支援西部民族地區40年》,《內蒙古大學學報(哲學社會科學版)》2019年第3期。但雙方利益的非均衡、權責分配缺失、要素利用產出不足等問題會影響對口支援的整體效能。(14)參見周曉麗、馬曉東:《協作治理模式:從“對口支援”到“協作發展”》,《南京社會科學》2012年第9期;賴虹宇、楊森:《論我國災害對口支援制度的法律治理優化》,《中國行政管理》2020年第6期。

已有的成果為本研究構筑了堅實的學理基礎,特別是在穩定、平衡與發展這三重中國特色對口支援制度使命的框架下,如何通過“任務型網絡”耦合“科層制”實現新型府際關系重構的探討對于本文頗具啟發意義。(15)參見任恒、王宏偉:《穩定、平衡與發展:建設中國特色對口支援制度的三重使命》,《新疆社會科學》2020年第6期;鄭春勇:《論對口支援任務型府際關系網絡及其治理》,《經濟社會體制比較》2014年第2期;楊龍、李培:《府際關系視角下的對口支援系列政策》,《理論探討》2018年第1期。但已有的研究卻忽略了聯結對口支援府際關系的一個重要載體——“項目制”的運行。從現實來看,“項目制”已然溢出財政領域成為貫徹對口支援國家任務的重要治理模式,既影響和塑造了穩定的制度安排,又誘發了相應層次的政府行為。(16)渠敬東:《項目制:一種新的國家治理體制》,《中國社會科學》2012年第5期。基于此,本文試圖討論:第一,在“項目制”運作中,支援地和受援地之間府際關系的互動有何表征?第二,如何通過“項目制”運作保證治理效能的實現?本文將結合A省對口支援Z省F市的案例進行闡釋,實證內容源于2019年2-6月、2020年9-12月、2021年4-5月所進行的參與式觀察及針對18位掛職干部的深度訪談資料。

二、支援地“項目制”控制權:適配力導向

在既有文獻中,“項目制”作為規模資源再分配機制,通常指向政府運作的特定形式,即在財政體制的常規分配渠道和規模之外,按照中央政府意圖,自上而下以專項資金方式進行資源配置的制度安排,(17)周雪光:《項目制:一個“控制權”理論視角》,《開放時代》2015年第2期。并成為“上級部門調動基層政府常用的手段”。(18)陳家建:《項目制與基層政府動員——對社會管理項目化運作的社會學考察》,《中國社會科學》2013年第2期。

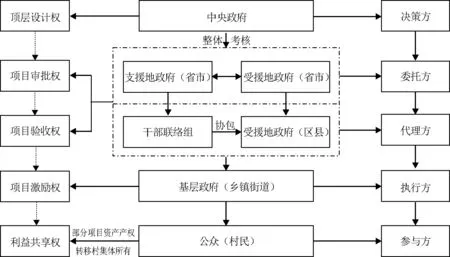

區別于傳統“項目制”的屬性,對口支援“項目制”的運作具有獨特性:其一,傳統“項目制”體現上級政府通過項目“發包”,地方政府通過資源整合“打包”,基層組織通過參與項目“抓包”的縱向分級治理模式,(19)折曉葉、陳嬰嬰:《項目制的分級運作機制和治理邏輯——對“項目進村”案例的社會學分析》,《中國社會科學》2011年第4期。而對口支援“項目制”則主要在橫向同級或不具有隸屬關系的非同級政府間展開(如圖1所示);其二,支援地政府并非傳統“項目制”所指稱的“發包者”,因為支援地政府和受援地政府需要常態化接受中央政府的對稱性專項考核,支援地政府雖是出資人,但在頂層設計的角色定位中其僅為“協作方”,“發包者”由此變為“協包者”;其三,對口支援“項目制”中,通常只有項目投放的重點領域和負面清單,卻未設項目指南,項目意圖具有一定的模糊性,需要支援方與受援方相互調適和確認以形成共識;其四,和傳統“項目制”執行主體“自上而下”的科層控制相比,對口支援“項目制”的執行者作為任務型組織“小組制”的成員,在項目選擇和驗收方面具有較大的自主裁量權。

控制權理論以不完全契約理論為基礎構建,重點關注剩余控制權的分配問題。不完全契約理論的前提假設是現實中任何契約都無法將未來所有可能發生的狀況統籌考量,在無法形成完備契約的背景下,資產使用配置也不明晰,故“資產的所有權結構對談判結果以及激勵機制有著重要影響”。(20)Bengt Holmstrom, John Roberts, “The Boundaries of the Firm Revisited”, Journal of Economic Perspectives, Vol.12, No.4, 1998, pp.73-94.對口支援“項目制”與其他雙邊契約關系類似,存在著信息、激勵等系列問題,同時因難以事先完全確定,具有不完全契約的特點。支援地的控制權源于產權歸屬衍生的正式組織權威,受援方的控制權則來自項目執行所培育的實質組織權威。尤其是在項目運作過程中,受援地政府因環境、注意力配置等方面的優勢,通常有著項目明確規定之外的剩余控制權,而這種控制權的互動博弈,甚至可能產生治理“脫嵌”。(21)陳家建、張瓊文、胡俞:《項目制與政府間權責關系演變:機制及其影響》,《社會》2015年第5期。

圖1 對口支援“項目制”角色

為有效控制治理效能,A省援Z省F市干部聯絡組作為支援方在受援地的“代理人”,既關注項目結果,也強調項目程序的合法合規性,更重視項目本身的適配力。項目的適配力依據在于:第一,是否適配國家規定的東西部對口協作幫扶資金項目的使用范疇,(22)東西部協作資金規定不得用于下列支出:行政事業單位基本支出;交通工具及通訊設備;各種獎金、津貼和福利補助;彌補企業虧損;修建樓堂會所;彌補預算支出缺口和償還債務;大中型基本建設項目;城市基礎設施;其他與脫貧攻堅無關的支出等。用于貧困戶發展生產、轉移就業、農村公共基礎設施和基本公共服務能力建設等;第二,是否適配A省明確支援的“產業發展、鄉村建設、社會事業幫扶、人才培訓、勞務協作和交往交流”六個項目類別;第三,是否適配受援地鄉域發展的關鍵目標群體及迫切所需,是否適配當地的資源稟賦與發展規律;第四,是否適配對口支援資金規模所能覆蓋和輻射的重點范圍。

然而,控制權具有較強的情境依賴性。阿米泰·愛桑尼(Amitai Etzioni)從控制權客體的角度將組織中的服從分為兩種類型:一種是結構方面的服從,與組織的控制性權力有關;另一種屬于動機方面的服從,反映組織成員與所屬組織之間的關系。(23)Amitai Etzioni, A Comparative Analysis of Complex Organizations, Free Press, 1961, pp.15-33.在對口支援的“陌生”情境下,A省援Z省F市干部聯絡組對項目的控制權并不服務于任務型組織自身的存在與發展,而是服從于完成特定專項任務的需要;并不過多呈現“小組制”內部成員與組織的關系,而是一種外向拓展式與“他者”之間的聯結。在此意義上,為確保適配力導向得以實現,對口支援干部聯絡組對“項目制”的控制權集中體現于立項控制、流程控制、風險控制和質量控制這四個方面。

(一)立項控制:“申報項目”與“尋找項目”

項目因要素特點不同而折射出不同的組織形態和互動關系:專有性關系指委托方和承包方之間圍繞項目產生特定關聯,(24)周雪光:《項目制:一個“控制權”理論視角》,《開放時代》2015年第2期。可稀釋項目的不確定性,但也可能誘發組織間的不對等;選擇性關系則意味著候選方可以自主加入或退出某一項目的甄選。一般而言,選擇性關系易于激發同類組織參與項目競爭的主動性從而擴大甄選的底數。對口支援項目立項主體單位為受援地所在縣的扶貧辦,支援地派出一位副科級干部掛職扶貧辦副主任。A省援Z省F市干部聯絡小組履新后,第一年的項目申報全面依托選擇性關系,由村里向鄉鎮政府申請,并由鄉鎮政府統一報送縣扶貧辦。然而,項目質量參差不齊,可行性論證較為隨意,且項目申報只有領域類型和負面清單,并不設有具體指南,這使得同時滿足四個適配條件的項目更為罕見。第二年起,干部聯絡小組基于“打補丁”的策略積極轉向“尋找項目”,將主動識別出的專有性項目納入培育范圍。如果說選擇性關系體現了自下而上的參與權,專有性項目則隱含了支援方自主控制權的延伸。

“(剛開始)80%的項目都不行。看到外面什么東西好,就想種什么東西,失敗的多,成功的少,感覺錢是用來試錯的,行不通。”(訪談資料20201217L1)

“我是兩聽、兩問、兩看。到鄉鎮去找項目,聽鄉鎮干部講哪個地方、哪個產業好,我們自己要到現場去看。要和駐村干部交流,到村里和村民小組(成員)交流,我問他們傳統的產業市場銷路如何。”(訪談資料20201107S1)

(二)流程控制:“當年完工”與“不予調項”

“項目制”作為一種國家治理模式,有著雙重目標:一是靠事本主義原則完成一個具體的專項目標,二是出于意識形態的考慮需要在各地立規范、樹典型,以實現能夠貫徹國家意志的政策目標。(25)渠敬東:《項目制:一種新的國家治理體制》,《中國社會科學》2012年第5期。立足于貫徹國家意志的視角,對口支援是“政治任務”,出了問題容易成為“負面典型”;立足于目標管理的角度,對口支援是“專項任務”,需要通過流程管理矯正執行偏差。A省援Z省F市干部聯絡小組在適配項目時,按照支援地的要求,在“產業發展、鄉村建設、社會事業幫扶、人才培訓、勞務協作和交往交流”六個項目類別中,以產業發展項目為重點進行篩選。2017年該類別項目占資金比為73.56%,遠超鄉村建設項目的15.05%和社會事業幫扶項目的5.66%。對于產業發展項目,A省嚴格要求“當年立項,當年開工,當年完工”,體現“限期治理”的意蘊。對口支援項目“限期治理”既是結果控制,要求短期見成效;也是行政責任,約束干部有作為;還是排他指引,隱含可行性考量。在流程控制中,支援地嚴格限制項目調整變更,僅許可在重大政策變化、重大自然災害等不可抗力導致確已完全喪失實施條件的情況下,由受援地項目責任主體征詢干部聯絡組意見后依原項目申報路徑逐級歸口審核。

“調項非常復雜,去年要建一個茶廠,當時的方案是買別人的茶廠過來重新裝修、擴充它的功能,在設計方案的時候價格已經談好了,但是在準備實施項目的時候發生了不確定因素。又不能調項,因為調項非常復雜,項目于是換一個地方硬做,結果實施的內容與原先批復的內容不一致,然后就被審計指出來了”。(訪談資料20201223M2)

(三)風險控制:“重點避責”與“分歧上移”

“項目制”具有資源的增量性和機動性,一方面能夠靈活地順應科層制或任務型組織架構,實現治理意圖;另一方面也容易造成條塊職責與政府行為的不確定性,(26)史普原、李晨行:《從碎片到統合:項目制治理中的條塊關系》,《社會科學》2021年第7期。導致既有利益和原定權責的調整、組合與重塑。傳統“項目制”貫穿著兩大核心制度邏輯——橫向競爭(27)橫向競爭發生于下級政府的“競包”過程。和縱向控制。縱向控制指中央或者上級政府掌控地方官員的政治晉升和財政資源,通過項目促使地方官員提供公共服務,為績效合法性服務。(28)張振洋:《當代中國項目制的核心機制和邏輯困境——兼論整體性公共政策困境的消解》,《上海交通大學學報(哲學社會科學版)》2017年第1期。在對口支援“項目制”中,縱向控制體現在受援地內部的“承接方”與“執行方”之間,以及支援地內部的“聯絡組”與“聯絡小組”之間。而作為委托者的支援地與受援地之間并不存在“政治晉升”的控制關系,因而財政資金成為支援地控制權的合法性基礎。然而財政資金同樣容易成為風險誘因,帶來利用項目“尋租”或“俘獲”等問題,因而在項目管理中,招投標環節成為A省援Z省F市干部聯絡組成員集體規避的流程,呈現“重點避責”的一致性。

“(對口支援)項目資金比較多,一定不要管招投標,交給當地,可以提出看法。之前T市(支援地)扶貧資金使用過程中,偏移了規定,也被舉報過,方向把握住了就可以了。”(訪談資料20201217L2)

此外,在項目申報過程中,并不總會嚴格遵循項目規范,當出現項目嵌套、項目同質、項目虛設等難題,且受援地“承接方”力主推進時,干部聯絡小組可采取兩道“防火墻轉移”策略,既可以由干部聯絡組組長以F市市委常委、副市長的身份在“項目確認”階段提出異議,也可以由支援地合作交流工作領導小組在“項目終選”階段直接差額刪去。

“100萬的項目輕易就給換掉了,我馬上給副市長打電話,說還好,項目還沒報到A省,立馬調整。”(訪談資料20190408X3)

(四)質量控制:“整體驗收”與“進度檢查”

作為項目的生命線,質量是對口支援的政策設計者、項目委托方、代理方和執行方合作的核心旨歸。以政治勢能作為劃分維度,A省援Z省F市的項目質量控制強弱程度呈現階段性特征。對口支援工作啟動伊始,A省援助項目資金即實行全過程閉環管理,按照“誰使用誰負責、誰審批誰負責”的原則,劃定了受援地的主體責任和支援地的協作責任。“項目制”的整體驗收分為三個層級:啟動于鄉鎮自查驗收,考核于縣扶貧辦組織的行業專家認定,終評于支援地干部聯絡小組組長和受援地分管副縣長的聯合簽署。這一“事本”功能屬性產生的位階,可稱之為功能性政治勢能,主要依靠援受雙方的自主互動。2016年國家將東西部扶貧協作工作納入脫貧攻堅考核范圍,并將減貧成效、勞務協作、產業合作、人才支援、資金支持五個方面作為扶貧督查巡查的重要內容,2017年發布《東西部扶貧協作考核辦法(試行)》。此時由中央政府權力等級決定的位階,可稱之為層級性政治勢能。因層級性政治勢能強于功能性政治勢能,自國家層面考核辦法實施起,支援地和受援地的委托代理關系中開始融入“對稱性考核”的要素。且基于脫貧攻堅任務的緊迫性、考核指標的精確性以及交叉考核的不確定性,對口支援“項目制”需要在有限時間內實現政策變現,因而援受雙方對項目的質量控制逐漸從被動式“壓力驗收”轉化為主動式“自覺檢查”。

“要求當年立項當年完工,要有人去盯著項目進度。我們在那里做的主要事情,是項目立項、項目完工,包括后期和貧困戶的幫扶。”(訪談資料20190408H1)

“市里一直催著我們報項目進度,特別是到每年10月份左右,很關心這些項目的進展,11月要驗收。”(訪談資料20201223Y1)

三、受援地“項目制”逆控制:助推力程度

對口支援“項目制”對資源配置的影響不僅在于強化了“橫-縱”多層級間的互動關系,引入技術治理和理性治理手段,同時還更改了資源配置的規則。從橫向來看,對口支援項目的設置是平級(或降一級)政府間的協作行為;從縱向來看,項目代理方的“發包”又帶有明顯的競爭性授權特征,并能夠在一定程度上緩解受援地財政支出的壓力。

雖然對口支援是國家層面的政策行為,援受雙方圍繞“脫貧攻堅”等專項任務展開協作,且通過執行“不脫貧不調整、不摘帽不調離”的人事剛性規約使行政問題向政治問題演化,但干部聯絡小組“協包”項目的方式并未脫離常規治理的組織基礎,仍受科層制“條塊化”治理的約束。(29)何毅、江立華:《產業扶貧場域內精英俘獲的兩重向度》,《農村經濟》2019年第11期。受援地政府和基層組織并非被動接受項目資金投入方的預設項目機制,往往會在多重競爭性環節尋求突破,對項目框架和運行機制進行修正,通過加入更多地方性意圖和目標,獲得更多的項目資源和運作權限。

對口支援項目雖由受援地鄉鎮負責申報,但作為“協作方”的支援地通過“尋找項目”和“內嵌干部”的方式滲入立項申請、項目梳理、項目評審、合署簽字、項目確認和項目終審等環節。在此背景下,受援地政府充分利用地方治理經驗與治理環境,通過“項目制”融合、捆綁和轉化所形成的地方發展規劃,形成一種橫向的逆控制邏輯。受援地政府往往依據項目是否有利于助推地方發展、是否有利于助推耦合其他專項形成“項目鏈”、是否有利于助推產生彈性治理空間、是否有利于助推“政績品牌”塑造、是否需要投入配套資源等要素來決定對項目的反助推程度——全力推進或消極抵制,選擇而為或忙而不動。

(一)項目植入:顯性與隱性

項目制的基層實踐處于一個特定的場域空間,不同群體和個人帶著各自的利益訴求參與其中,制度變遷的軌跡和方向取決于參與者的行為邏輯及其相互作用。(30)參見殷浩棟、汪三貴、郭子豪:《精準扶貧與基層治理理性——對于A省D縣扶貧項目庫建設的解構》,《社會學研究》2017年第6期;周雪光、艾云:《多重邏輯下的制度變遷:一個分析框架》,《中國社會科學》2010年第4期。對受援地而言,對口支援項目僅是地方發展專項的類別之一,中央和省級財政另安排資金用于扶貧開發、易地扶貧搬遷和水庫移民等。2016年A省第二批援Z省F市干部聯絡組就位時,恰逢國務院辦公廳發文要求各級財政的涉農資金項目審批權完全下放到貧困縣,貧困縣以重點扶貧項目為平臺,統籌整合使用涉農資金。這一政策變化使得項目制結構發生改變,縣級政府成為集“責任、權力、資金、任務”于一體的項目決策者,原有利益聯結貧困戶的“撒胡椒面”做法被“項目造點”(31)孔令英、鄭濤、劉追:《集中連片民族特困地區精準扶貧項目實踐困境與原因闡釋——基于南疆地區S縣W村的項目案例》,《農業經濟問題》2017年第10期。的政績沖動所替代。而東西部協作資金項目的運作方式仍采用“鄉鎮政府自下申報-縣級政府組織評審-援受雙方合署簽字-支援地政府終審”的流程,項目設立的方向容易與受援地的新偏好不一致,因而受援地往往通過顯性或隱性方式進行項目植入。

在傳統“項目制”中,項目越專門化、具體化,上級政府就越能實現對下級政府“條線控制”的目標。(32)吳斌才:《從分類控制到嵌入式治理:項目制運作背后的社會組織治理轉型》,《甘肅行政學院學報》2016年第3期。但在對口支援項目中,因缺乏指南細則,委托方只能重點告知“扶持方向、資金總額、投放比例”等,受援地政府可采取多元策略實現逆控制:第一,通過鄉鎮政府前期動員,培植傾向性項目;第二,通過項目“打包”,將縣域核心工作滲入對口支援項目實施中,使用不同的專項資金散點設置項目;第三,通過項目評審,由受援地政府職能科室、“條線”人員掌握項目話語權;第四,通過組織支援地干部聯絡組成員與受援地政府成員共同參加現場走訪、考察項目候選人、常委會討論等方式,表達非正式或正式意見;第五,通過隱性替換方式,探尋支援地規則邊界。

“縣里沒有直接說做什么項目,但一直讓我們到現場去看。原來是資金不夠,只能半道停工,想讓我們立個項目作為補充。我們就心中就有數了。”(訪談資料20190513J1)

“原來項目種植土特產,是苦樹茶,定下來以后報到A省,我一看項目變了,變成菌菇了。(這是)誰允許換的,這個地方適合種菌菇嗎?”(訪談資料20200908C2)

(二)關系嵌入:分工與定位

對口支援“項目制”運作既通過正式書面文件如支援地受援地協議書、鄉鎮政府責任書、項目立項書、招投標合同等為各方的權利、義務和責任提供合法的制度框架和約定,體現契約治理特征;也因其本身所具有的“兄弟式”情感幫扶要素,雙方契約內容并不十分詳細周全,援受雙方僅了解協作方針、目標和原則等契約變量的局部信息,因此在互動過程中,雙方的契約關系可根據具體情境進行適應性調整,(33)崔寶玉、程春燕:《農民專業合作社的關系治理與契約治理》,《西北農林科技大學學報(社會科學版)》2017年第6期。體現關系治理的要義。關系治理建立在各主體非正式結構和自我執行之上,依靠社會關系與共享規范實現組織間關系合作,(34)Kevin Zheng Zhou, Dean Xu, “How Foreign Firms Curtail Local Supplier Opportunism in China: Detailed Contracts,Centralized Control,and Relational Governance”,Journal of International Business Studies, Vol.43, 2012, pp.677-692.基本價值在于協作過程中通過義務、承諾和期望等要素的增強,促進靈活、團結和信息交換等規范的形成。(35)李曉光、郝生躍、任旭:《關系治理對PPP項目控制權影響的實證研究》,《北京理工大學學報(社會科學版)》2018年第3期。對口支援項目關系治理內容包括信任、互惠、承諾和溝通等,以嵌入性關系為基礎。(36)劉世定:《嵌入性與關系合同》,《社會學研究》1999年第4期。2013年A省第一批援Z省F市干部聯絡組到崗后,按照A省和Z省的協作協議,10位成員中,6人組成3個聯絡小組負責9個縣的對口支援工作,聯絡小組包括一名副處級干部和一名副科級干部,副處級干部掛職縣委常委、副書記一職。履職后,三位副書記同時被所在縣安排兼任副縣長,分管招商引資、農業發展或民族宗教等領域。因實際安排與原協議框架有所背離,且分管工作一定意義上影響了扶貧主業,干部聯絡組將相關意見反饋至支援地和受援地省級政府后,第二批干部掛職復歸原協議。

2016年A省第二批援Z省F市干部聯絡組就職后,仍按照每個聯絡小組2人負責3個縣的模式運作。這也意味著9個縣中,僅3個縣安排支援地干部掛職,其他6個縣為“連帶管理”。隨后,6個縣聯合向F市組織部門反映因對口支援資金和資源的分配體現了掛職干部與縣域的“關系嵌入”程度,建議每個縣都配備支援方干部掛職。2017年經援受雙方協商,A省增派6名副科級干部,由此每個縣都有一名副科級干部掛職扶貧辦副主任。2018年國務院依據自下而上的意見征集,規定每個貧困縣至少配備一名支援地處級干部掛職,以保障脫貧攻堅的人力資源,A省隨即增派6名副處級干部掛職縣委常委。干部聯絡組成員一般掛職期為三年,在特定時間和空間通過共同目標和價值觀的塑造,增強與受援地干部之間的溝通,關系治理成為建立在干部交流這種正式安排制度之上的非正式情感治理機制。

“好幾位縣級干部都不是本地人,家在其他縣或市里,大家都住在縣委大院里,比較快就熟稔起來,項目溝通更順暢。”(訪談資料20201224W2)

“雖然我也拒絕了縣長幾次,拒絕完了再私下溝通他也理解,包括派的項目我都事先征求意見,他說的我盡量聽。有時候他說‘我講的你不答應,你還征求我的意見干嗎?’,之后都說‘算了算了都是為了工作’。”(訪談資料20201217L2)

(三)信息優勢:壁壘與對稱

項目代理人并不總是為了委托人利益而行事,不對稱信息可能導致逆向選擇。(37)陳文:《城市治理中的信息壁壘與矯治路徑》,《國家治理》2021年第17期。對口支援“項目制”中,受援地政府具有的信息優勢成為實現逆控制的重要資源。項目由鄉鎮政府在村域采集,村社集體作為農村最基層的單元,與農民的生產生活息息相關,縱向聯結著政府和農戶,橫向又聯結著其他村社集體,構成了發達的社會關系網絡。(38)周娟:《村社集體在農業產業發展中的資源動員與“關系治理”——以農業勞動力的組織和管理為例》,《南京農業大學學報(社會科學版)》2021年第3期。這個網絡同時也是信息網絡,且因熟人和半熟人社會的性質,在這個網絡中流動的信息不僅生動而且流暢,成為基層社會治理不可忽視的決策要素。依賴這些基礎信息,對口支援項目才能真正實現利益關聯入戶。與受援地政府相比,任期三年的支援地干部聯絡組在垂直管理的信息整合渠道、四通八達的信息關系網絡、方言特質的信息識別能力、錯綜復雜的信息研判環境等方面均存在壁壘。且因對口支援的項目通常提前一年申報,故干部聯絡小組成員到崗第一年“新任須理舊賬”,負責的是前任掛職干部完成的申報項目,而第三年篩選的項目又屬于“先掛須留計劃”,留給下一批掛職繼任者進行管理,因而在“小組制”銜接過程中,委托方對于項目的控制力有所減弱。

總體而言,援受雙方的信息不對稱表現在:其一,治理信息在雙方分布不均衡;其二,雙方對于信息占有現狀的地位都明晰,并可能產生行為改變。比如支援地干部聯絡小組成員會基于項目研判,主動通過縣扶貧辦請委辦局等職能部門和行業專家參與評審,同時將項目報送受援地分管副縣長簽署認可。對口支援“項目制”中援受雙方既可能是外生性信息不對稱,這由對口支援或脫貧攻堅工作本身所具有的技術稟賦、內涵、性質、特征等決定,而非主觀意識造成;(39)李靖、李慧龍:《政務輿情回應中的信息不對稱探微》,《上海行政學院學報》2018年第6期。也可能是內生性信息不對稱,受援地項目責任主體憑借支援地對其執行狀況事前無法預測、事中無法觀察和監督、事后無法驗證而獲取更多的“信息租金”。

“到走的那年我才知道,一般每個縣都有防災減災的專用款,一開始都沒有告訴我們,老叫我們補資金的窟窿。時間久了才知道其實有專項經費,不過(他們)這個要補,那個也要補,如果用在這里就不能用在別的地方,所以也不讓我們知道。”(訪談資料20190513J1)

(四)選擇偏好:配套與汲取

對口支援“項目制”在推進中遵循“中央要求、當地所需、本地所能”原則,向受援地撥付資源,然而分配性民主相對容易實現,而汲取型民主則要困難得多。(40)陳家建:《項目制與基層政府動員:對社會管理項目化運作的社會學考察》,《中國社會科學》2013年第2期。當受援地政府無須對項目進行額外投入時,這類項目會受到代理方和執行方的歡迎并得到較為主動的配合與執行。在支援地所限的“產業發展、鄉村建設、社會事業幫扶、人才培訓、勞務協作和交往交流”六個項目類別中,相較而言,社會事業幫扶更被受援地推崇。然而,在中央政府和A省看來,社會事業幫扶的“輸血”方式不具有可持續性,產業發展才是資金投放的重點,A省要求資金占比70%以上。即便有所限制,受援地依然有“項目預期”:第一,不管投到何處,項目肯定會有。(41)李祖佩:《“新代理人”:項目進村中的村治主體研究》,《社會》2016年第3期。區域協調發展和脫貧攻堅的“戰時”狀態給了受援地相對穩定的心理預期。第二,項目資金一般不會減少,只會增加。資金投入增長比例成為國務院考核東部省份的指標之后,支援地省際間出現了隱性的“錦標賽”。第三,項目能帶來實惠,但己方可能需要配套。

配套是“項目制”中委托方控制項目質量的重要指標。信號理論認為,在組織內部信息不對稱的情況下,上級若要確保對下級行為的監測與考核行之有效,需要尋找到一種可以信賴的信號(42)[美]約瑟夫·斯蒂格利茨、安德魯·溫斯:《不完備信息市場中的信貸配給》,載喬治·阿克洛夫、邁克爾·斯彭斯、約瑟夫·斯蒂格利茨《阿克洛夫、斯彭斯和斯蒂格利茨論文精選》,商務印書館2010年版,第46-97頁。幫助上級識別真實狀況。對于“人生地不熟”的干部聯絡小組以及大多數未參與過扶貧工作或并非從事產業發展事業的掛職干部而言,當受援地鄉鎮申報的大量材料有可能“自賣自夸”時,光靠有限的看、聽、談并不足以判斷百萬項目的走向,故而要求地方政府“配套”成為判斷受援地推動項目決心的“有效信號”(如表1所示)。通過強化地方配套,既能規避支援地大量資金集中投放的風險,也能激勵地方政府自主參與治理,還能減少支援地因信息所限帶來的項目決策失誤成本。對于受援地政府而言,逆控制的手段在于:或轉嫁配套至項目執行方和參與方,物色經濟條件比較好的村或企業來進行申報,因其不僅能落實“自籌資金”,(43)狄金華:《項目制中的配套機制及其實踐邏輯》,《開放時代》2016年第5期。也有能力承接地方政府轉嫁的負擔;或和村、企業形成“共謀”關系,申報卻不真正落實配套資金;或直接和支援地任務型小組談判博弈,要求直接免除配套投入。

“我們現在跟的都是當地的產業,我們不搞產業,我們搞產業配套。一個縣一年(對口支援)資金分下來3000萬到5000萬,三年搞一個產業出來,你信嗎?縣里搞產業,我們搞銷路。”(訪談資料20201221Z1)

“我們在村里談了一個項目,已經對接好了。對口協作資金給村里200萬,A省的一家公司也愿意投資,銷路也講好了。當年年底就要完工,結果到了9月份還沒開工,我們就著急了。原來他們一聽涉及A省的企業過去,就不想做配套。要么配套不用出,要么A省的企業退出去。”(訪談資料20190408H1)

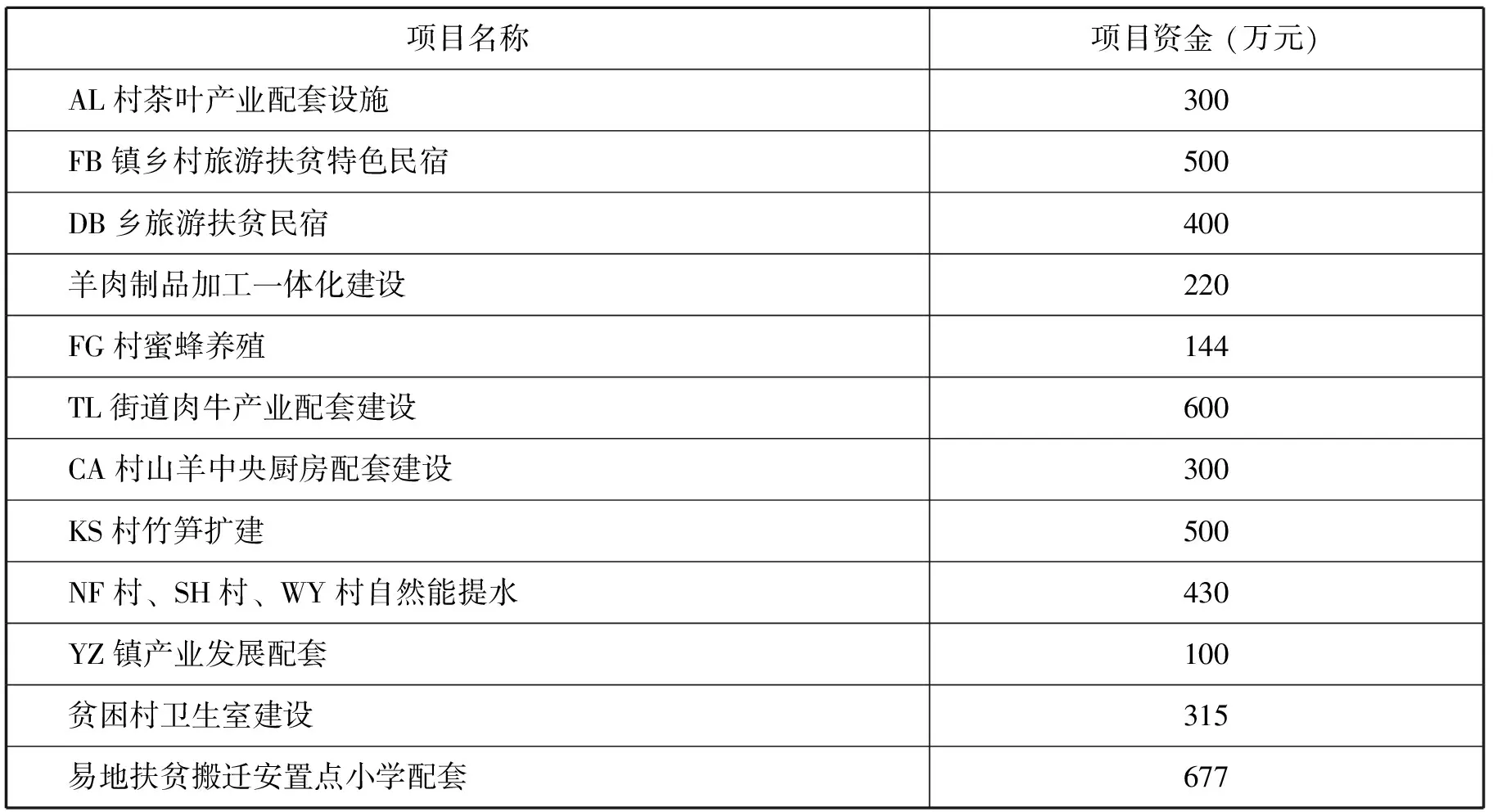

表1 F市K縣年度對口支援資金的項目類型

四、“項目制”共識性運作:控制權的限度

在“項目制”的籠統表述之下,需要特別說明的是,對口支援項目常常因援受雙方控制和逆控制之間的張力而呈現不同的運作形態與差異。如前文所述,支援地的控制權體現“適配力”邏輯,受援地的逆控制蘊含“助推力”取向,“項目制”的運行則成為項目輸入與嵌入、規制與變通、支配與反應相互交織的治理過程。

整體而言,對口支援項目體現區域協同發展戰略迸發出來的增量效應,且委托代理關系相對固定和可預期,這使得項目過程的沖突性有所降低。但受到項目“本身不確定性等客觀因素和決策者知識結構、判斷水平等主觀因素的影響”,(44)劉金培、楊宏偉、陳華友:《基于交叉效率DEA與群體共識的區間乘性語言偏好關系群決策》,《中國管理科學》2020年第2期。援受雙方的決策判斷會存在差異。支援地干部聯絡小組和受援地政府之間無法確定相互之間的領導和從屬關系,即使是在干部掛職被賦予使命和任務的情況下,利益分化和意見分歧依然持續,也就埋下了為實現折衷而不得不進行模糊決策的伏筆。(45)陳玲、趙靜、薛瀾:《擇優還是折衷?——轉型期中國政策過程的一個解釋框架和共識決策模型》,《管理世界》2010年第8期。援受雙方采用成立“扶貧協作領導小組”“產業推進協調小組”等小組制形式,通過“常委會”“專題會”和“協調會”等會議機制,依托行政動員和社會動員的反饋信息等將項目分歧“內部化”,并形成常規性項目運作方式。

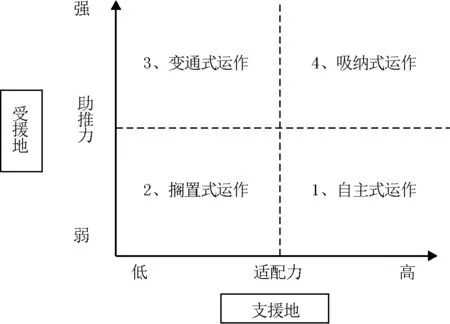

“適配力”和“助推力”作為對口支援“項目制”運作中援受雙方關注的焦點變量,基于程度差異的組合,表現出不同的運作形態(如圖2所示)。

圖2 對口支援“項目制”運作方式

當“適配力”和“助推力”兩者都呈現高強度時,對口支援項目具有“吸納式運作”的特征。對口支援干部聯絡小組和受援地縣級政府之間圍繞項目建立緊密聯系,項目被“雙重吸納”:既被納入東西部扶貧協作的立項范疇,也被受援地納入“造點示范”,或給予政策傾斜,或許可資金配套,或加大督查督辦。

“2016年12月,我們去村里小學看,窗戶沒有一塊完整的玻璃,也沒有電燈,地面坑坑洼洼,教學環境非常差。后來我們和縣教育局聯合做了全面摸排,整個縣經過合并后剩下48所村小,一共有在校生7900多人。這真是一個龐大的計劃。評估之后發現學校只需翻修,不需重建。總共要1500萬左右。后來東西部扶貧協作資金拿出了600萬,當地政府積極做了一些資金配套,但仍有差距。然后我們和當地攜手發起了‘小而美、小而靜鄉村學校改造計劃’,從A省募集了超過千萬的資金。這個項目引發了很大的反響。”(訪談資料20201221D2)

當“適配力”處于低位階而“助推力”呈現高強度時,對口支援項目表現出“變通式運作”的特征。這類項目通常本身不違法違規,但并不完全契合支援地協作的要求或比例,卻又屬于受援地政府的重點工作內容或地方領導人注意力配置的核心領域。權衡之下,項目或被重新“打包”,獲得進入議程的合法性;或被選擇“分包”,部分回應受援地訴求;或在其他項目“疊包”,規避可能存在的風險。

“當時縣里做異地搬遷,省里把指標分解到市,市到縣,縣里要做搬遷用房,還有配套的醫院、學校等公共服務設施,資金量缺口很大。于是就想到協作資金,讓把資金全部投在這一個項目里,這樣集中使用上級過來看顯示度也高。我說異地搬遷這一塊,確實重要。但組織有要求,關于資金使用有規定,我只能盡力。但要說全部使用,這個你給(掛職)副市長匯報。最后爭取了一部分(資金)。”(訪談資料20190408F2)

當“適配力”呈現高強度而“助推力”處于低位階時,對口支援項目通常體現“自主式運作”的特征,支援地干部聯絡小組成為其推進主體。為什么“適配力”和“助推力”高低的換位會導致“變通式運作”和“自主式運作”兩種不同的結果呢?一方面,支援方作為委托人,對資金分配和項目跟蹤管理具有“先賦基因”,甚至還能拓展外向型資源,從A省的社會關系網絡中給予項目增額投入,自主能力凸顯;另一方面,頂層設計對支援地政府的定位是“協作”,即使支援地政府是資金撥付者,專項任務的完成也以受援地為主導,因而干部聯絡小組在受援方強力助推項目的情境下,會適度配合支援地甚至形成“合謀”。就受援地政府而言,如果要對強認同的項目進行自主運作,則意味著配套成本過高,可能導致對本地存量資源的擠占,“捆綁”協作資金變通運作項目卻是利好選擇。對于支援地偏好的高適配項目,受援地囿于注意力及資源之限,通常默認但并不積極,這反而給予干部聯絡小組推進項目的自主空間。

“(干部)聯絡小組想做小龍蝦項目,但地方上覺得沒有需求,因為本地吃魚吃海鮮很少,更不要說從來不吃的這種東西。但聯絡小組判斷下來當地有三個優勢:一是水干凈;二是溫度不錯,適合錯峰養殖;還有一個是龍蝦在當地個頭普遍比較大。后來聯絡小組自己找土地、找企業、找技術員,教老百姓一起養,簽訂收購協議。還把H省的廚師請到當地教做法,結果把當地的夜宵文化都改變了。小龍蝦在當地的銷路就很好。”(訪談資料20200908L1)

當“適配力”和“助推力”呈現“雙低”維度,對口支援項目往往是“擱置式運作”,或在立項階段予以淘汰,或基于鄉鎮政府反復申報而給予象征性資金安排,或不提供配套支撐任由“自轉”,僅在考核階段給予形式支持。

“我們去村里,他們說,‘我們產業不行,你們幫幫吧’。但是一個村什么都沒有哪里來的產業,產業是縣級層面考慮的事。報上來的項目很多都有這個問題,不能通過。”(訪談資料20201219W1)

圖2顯示的是對口支援“項目制”運作方式的理想象限,但在實際運作過程中,一個項目可能處于幾個理想類型之間的混合形態,也可能發生轉化。如當干部聯絡小組“自主式運作”的項目獲得明顯成效時,也可能引發受援地政府的重新助推。以“小龍蝦養殖”項目為例,該項目當年即實現盈利,國務院考核調研時將其立為典型,隨后受援地政府積極推動完成1800畝土地流轉,助力擴大養殖規模,項目轉入“吸納式運作”的路徑。

五、結論與討論

探討援受雙方基于項目而產生控制和逆控制的行為選擇時,可以發現上述四種項目運作形態背后似乎都暗含了支援地和受援地之間“共識性”聯合的互動。這種共識既可能體現在項目本身(吸納式運作),也可能體現在運作方式(變通式運作)上,還可能體現在決策結果(擱置式運作)上,甚至可能體現在治理空間(自主式運作)中。我們不禁進一步思考,讓援受兩地形成“共識性”互動背后的制度動因是什么?換句話說,頂層設計基于什么要素對援受兩地的控制與逆控制行為進行了有效控制?

其一,構筑制度規約,凝聚價值共識。作為中央政府推動下的國家任務,對口支援實踐肩負著穩定與發展等多重使命。新制度主義強調從組織和環境關系的視角識別組織現象,認為組織的生存發展不僅與技術環境相關聯,更面臨著重要的制度環境,而后者的影響更為明顯。如果組織的行為有悖于構成制度環境的社會事實,易于出現“合法性”危機,會使組織的生存發展面臨極大困境。(46)孫勇、楊杰、馬偉茗:《對口支援西藏工作實踐及組織結構與機制演化分析——基于組織社會學新制度主義的分析視角》,《西藏大學學報(社會科學版)》2019年第3期。我國對口支援制度規約系統確立于1979年,是在執政黨領導下結合共時性的制度環境所作出的價值選擇并將其固化為結構性制度安排。訪談中,Z省的掛職干部將2015年《中共中央 國務院關于打贏脫貧攻堅戰的決定》這個綱領性文件的頒布作為“硬化”對口支援制度的重要催化劑。隨后2016年《關于進一步加強東西部扶貧協作工作的指導意見》出臺,從結對關系、組織領導、資金投入、政策支持等多方面進行了規范,明確了援受雙方的任務分工,并形成了頗具特色的上級主導、下級之間進行多層級橫向競爭的“控制性多層競爭” 關系。(47)鐘開斌:《控制性多層競爭:對口支援運作機理的一個解釋框架》,《甘肅行政學院學報》2018年第1期。對口支援制度規約的淺層功能在于底線風險控制,深層功能在于凝聚府際合作的價值共識,這種價值共識并非價值觀念的趨同,而在于不同地方利益需要和差異觀念沖突下的理解而非排斥、共存而非隔離、協調而非抵牾。

其二,固化高層互訪,推動勢能加碼。對口支援制度萌生于中國獨特的政治生態,單一制的國家結構以及執政黨地位,保障并強化了國家治理的中央權威,從而賦予對口支援制度的形成和落實以突出的“政治勢能”。(48)譚書先、趙暉:《對口支援的政治認同構建——一項基于新冠肺炎疫情時期的網絡輿情分析》,《江海學刊》2020年第4期。然而,對口支援制度的實施自中央到地方,橫向跨越兩個結對省份,縱向輻射省、市、縣、鄉四級政府,可能經歷層級性障礙而產生制度“鈍化”后果。(49)賀東航、孔繁斌:《重大公共政策 “政治勢能”優劣利弊分析——兼論“ 政治勢能”研究的拓展》,《公共管理與政策評論》2020年第4期。2016年國家要求東西部協作援受雙方建立高層聯席會議制度,黨委或政府負責人每年開展定期互訪。高層聯席會議制度將對口支援制度強化為省委省政府重要議題,賦予制度實施更高的政治位階和政治意義。這種政治信號的釋放,很快進入援受兩地對口支援制度執行者的政治視野,觸發其政治意識并提升其能動性。以A省對口支援Z省為例,2017年A省省委書記和省長率黨政代表團赴Z省與省委書記、省長共同探討東西部協作的升級版路徑,隨后Z省省長率考察團赴A省,與A省省長共同簽署進一步推進兩地協作的合作協議,實現了對口支援制度的深層次變現。

其三,調適干部交流,實現組織嵌套。對口支援“項目制”要在援受雙方合作下運作,人力資源配置是前置條件。科層制是對口支援制度的基礎組織架構,無論是中央政府綜合采取法律、行政命令、集權與分權、考核晉升、政治動員、約談等手段促使支援地參與對口支援,(50)張文禮、王達梅:《科層制市場機制:對口支援機制的反思》,《西北師大學報(社會科學版)》2017年第5期。還是支援地政府將協作任務逐級分解至基層組織,抑或是受援地政府層層細化“項目制”要求,都體現了科層制組織的秩序性與服從性。交流是我國干部人事制度的重要組成部分,區別于一般意義的干部交流以“拓寬干部視野,提升干部能力”為導向,對口支援干部交流的制度設計并非僅局限于人力資源的個體職業成長,而且還蘊含著完成專項治理任務、提升組織績效的價值取向。對口支援的干部交流任務既包括支援方政府“按要求和協商計劃完成黨政干部選派比例”,也包括受援方政府“選派掛職干部和專業技術人才交流學習”。相較而言,頂層設計中對于支援方的量化約束更為明顯。除數量要求外,對于掛職干部的結構要求也在動態調適,如2017年起國務院要求確保每個貧困縣至少有一名支援地派出的處級干部掛職等。掛職干部組成的任務型“小組制”與常規的科層制結構在對口支援中形成正式的組織嵌套,共同實現治理目標。

其四,傳導考核壓力,升級指標治理。考核指標具有決策工具與治理技術兩重屬性。(51)張乾友:《“被指標治理”模式的生成及其治理邏輯》,《探索與爭鳴》2021年第2期。作為決策工具,針對援受雙方的量化考核可以為決策者評估對口支援制度執行成效和調整制度內容提供參考依據;而作為治理技術,考核指標的價值在于規范相關者的履職行為。訪談中,A省援Z省F市第二批干部聯絡組成員普遍認為,在赴任初期外生壓力并不顯著, 2017年《東西部扶貧協作考核辦法(試行)》出臺后,履職環境“緊張性”陡增。參與對口支援的9個支援地省份及12個受援地省份被列入國務院共同考核對象,東部地區重點考核組織領導、人才支援、資金支持、產業合作等內容,西部地區考核表述中將人才支援替換為人才交流,資金支持更改為資金使用。國家層面通過考核實現治理效能控制的手段體現在:第一,執行交叉考核,以省為單位統一編組,按照回避原則統籌核查對象并提出評價意見建議;第二,指定數據主體,既包括單方供給,也要求產業合作和勞務協作等數據的聯合提供;第三,量化指標信息,精準確定考核目次的數額、規模、比例、頻次等內容,通過自上而下指標的精細化管理,一定程度上解決了對口支援過程中基于援受雙方的控制與逆控制行為而產生的制度空置、空轉與失靈問題。