《長恨歌》在法國

陳賽婭

王安憶的長篇小說《長恨歌》的法譯本于二○○六年二月在法國菲利普·畢基埃出版社推出,作品一出版便大受歡迎,在巴黎各主流書店均可購買,小說發行近三萬冊,法文版七百多頁,基本不存在編譯、刪改的現象,還出了小巧便攜的口袋本。在海外主流圖書市場是否看得見、賣得動,是衡量中國文學作品是否真正“走進去”最直觀的標準。

文學作品的成功譯介自然首先要歸功于原作的精彩、譯文的傳神,但譯作的副文本在傳播的過程中也起到了不可忽視的重要作用。副文本(le paratexte)的概念最早是由法國著名文論家和敘事學家熱拉爾·熱奈特(Gérard Genette)在二十世紀七十年代提出的,指的是“在正文本和讀者之間起著協調作用的、用于展示作品的一切言語和非言語的材料”。副文本可以分為內副文本(péritexte)和外副文本(épitexte),內副文本依附于正文,例如標題、出版社和作者的名字、出版日期、前言、注釋、插圖、目錄、后記、封面等;外副文本處于文本外部空間,如作家訪談、私人書信和日記等。熱奈特對副文本的相關概念展開了詳細分析,但他的研究重點是文學原著的副文本,譯作只是作為原作的一個副文本來研究。盡管如此,他的理論仍被廣泛應用到翻譯領域來進行譯作的副文本研究。從二○一一年開始,國內副文本研究激增,且呈現出由文學領域逐漸向語言學領域,再向翻譯領域擴展延伸的研究發展趨勢,翻譯研究逐漸成為新興熱點(殷燕、劉軍平《國內副文本研究三十年[1986-2016]—基于CiteSpace的科學計量分析》,《上海翻譯》2017年第4期)。

《長恨歌》的法譯本包含封面、譯者前言、媒體報刊的書評和作家訪談等豐富的副文本.那么,這本目前唯一的法譯本的封面設計蘊含了什么信息?譯者在前言中給出了怎樣的解讀?外國媒體對此給予了怎樣的評價?王安憶本人在接受法國媒體采訪時又做出了怎樣的闡述?針對以上問題,本文將對《長恨歌》法譯本的副文本展開分析并解讀其背后的含義。

封? 面

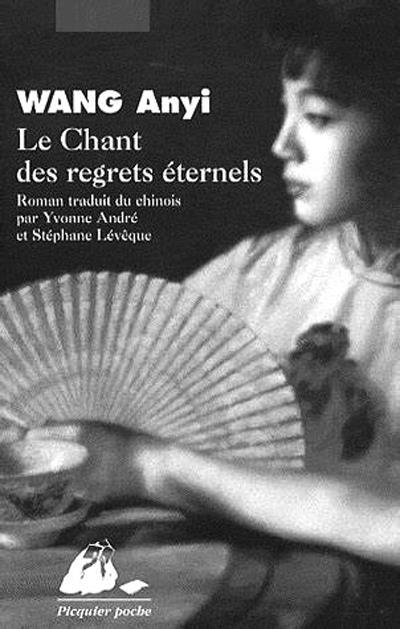

《長恨歌》法文版目前只有由漢學家伊馮娜·安德烈(Yvonne André)及其學生斯特法妮·萊維克(Stéphane Lévêque)翻譯并在法國菲利普·畢基埃出版社發行的譯本,封面主要凸顯作者和作品的名字,下方字體稍小的是譯者的姓名,左下角是出版社及其logo;背景部分采用的是著名旅美寫實派油畫家陳逸鳴于一九九八年創作的油畫《午茶》。

畫家陳逸鳴一九五一年出生于中國上海,一九八一年赴美國紐約定居,他的繪畫特點鮮明,有一種強烈的視覺定向,這很大程度上得益于他多年來在美國紐約和中國上海之間“往返式”的創作狀態。不同于其哥哥陳逸飛對舊上海“十里洋場”生活的批判,陳逸鳴表現的是對上海“黃金十年”的追憶。他的油畫作品分為十個系列,其中“仕女系列” 為數最多,《午茶》就屬于這個系列。融合東西方文化藝術意境的仕女肖像畫,有的以中國國畫作背景,有的以園林作陪襯,有的以綢傘、紙扇、蕭、箏或笛作道具,構圖大膽,刻畫精細,寓意深刻,別具一格,且人物多是身著各式旗袍的年輕女子。《午茶》也不例外,畫面上是一位身著旗袍的妙齡女子端坐在桌邊,她手持折扇,目視遠方,桌上擺著一盞茶,背后是一扇極具中國特色的屏風,清雅素淡的色調襯托得這位女子愈發優雅大方,這就是典型的上海弄堂的女兒,這就是王琦瑤。但這并非是正在進行的下午茶,更像是熱鬧過后的夜晚,正如王安憶在《長恨歌》中寫的那樣:“下午茶有多熱鬧,夜晚就有多難耐,非要將這熱鬧抵消掉似的,甚至抵消掉還不算,再要找回來一些,才罷休的。”桌上的茶碗更是平添了幾分人走茶涼的寂寥,符合小說的悲劇基調。

陳逸鳴《女人與貓》,1994

事實上,從時間上來看,《長恨歌》中文版首次出版于一九九六年,而陳逸鳴的畫作《午茶》創作于一九九八年;同屬仕女系列的《女人與貓》是僅有的一幅創作于一九九六年之前的畫作,這也是該系列的八十三幅畫中唯一一幅畫中的女性沒有身著旗袍的。提到身著旗袍的上海女性很容易讓人想起《長恨歌》中獲得上海小姐第三名的王琦瑤,雖然陳逸鳴并未表明作品受到過王安憶小說的影響或啟發,但顯然兩位與上海關系密切的藝術家的作品之間存在著千絲萬縷的聯系。

中文版《長恨歌》的封面大多簡潔,以純色為主,個別版本會輔以花朵,但重點都是文字介紹。而法文版的封面內涵更為豐富,封面上極具東方特點的女性畫像也更容易吸引對中華文化感興趣的讀者。

前? 言

《長恨歌》的法譯本有一篇前言,文章末尾沒有署名,只有時間和地點,“馬西伊勒沙泰勒(Marcilly-le-Ch?tel),波爾多(Bordeaux),二○○五年十二月”,但根據文章的內容可以推斷是該書譯者寫的,前言主要有四部分的內容。

第一部分對作家王安憶進行了詳細介紹,點明她出身書香門第,“文化大革命”期間曾在農村做知青,一九七八年返回上海后,她開始在文學界嶄露頭角,她的作品多與“知青”的生活息息相關。她那引起巨大爭議的“三戀”也被重點提及,因為“這是近幾十年來第一次在中國文學作品中直接涉及愛與性的主題”(《長恨歌》法文版前言)。同時為“三戀”的法譯本做了預熱,指出其將在菲利普·畢基埃出版社發行。最后,點明了王安憶作品在法國的困境:目前只有《香港的情與愛》和《憂傷的年代》兩部作品的譯本。

第二部分對小說內容展開分析,重點介紹了小說開頭“五章隨筆式的緒論”。“弄堂”“流言”“閨閣”“鴿子”“王琦瑤”每一章都是一篇絕妙的散文,足見作者深厚的文字功底,每一個小標題都像一把鑰匙,為讀者穿越時空,打開一扇扇通往老上海的門。

第三部分分析了王安憶筆下的上海女性。認為她們大多為愛情所累,生命中的男人沒有一個是真正理想的情人,反而引導她們一步步走向毀滅,由此得出結論—王安憶有隱藏的“厭男情結”(《長恨歌》法文版前言)。但事實上,女主人公的命運是與弄堂、與上海息息相關的,是當時社會的一個縮影,她的悲劇是多方面原因造成的。此外,王安憶本人也認為女人的歸屬感在家庭,當然,與傳統女性以家庭為中心不同,她注重女性意識的覺醒,女性與男性并不是非此即彼的關系,而是相互依存,又各自獨立的。

《長恨歌》法文版封面

陳逸鳴《午茶》,1998

最后的致謝部分說明了針對小說中的人名所采取的翻譯策略,為了便于法國讀者發音而沒有直接使用拼音,主要是參考了法國遠東學院的翻譯。此外,指出了王安憶本人也曾赴巴黎與譯者商討作品的翻譯,譯者與作者的直接溝通也能更好地保證譯作的質量。

總體來說,前言部分對作家的介紹客觀公正,對作品的分析引人入勝,譯者給出了自己對作品以及作家本人的理解,為讀者提供了新的視角。顯然,身兼文學評論家、漢學家的譯者在譯作的傳播過程中發揮著重要作用。“相比一般的書評家,譯者評論人對中國文學作品的深度閱讀、理解和闡釋令他們具備了高于西方主流傾向的灼見;而相比普通譯者,評論家身份賦予的話語權又能使他們更接近并影響著公眾閱讀行為——這二重身份所共同積蓄的雄厚文化資本為中國文學作品的內在質素作出了最好的旁注,并形成了一定的輿論氛圍,共同成就作品的世界知名度與影響力。”(朱振武《漢學家中國當代文學英譯研究存在問題及應對策略》,《外語教學》2020年第5期)因此,譯者往往能夠成為譯作獲得國際認可的重要推手。

書? 評

小說《長恨歌》宏偉的篇幅、細膩的分析以及精練而又意蘊深遠的表達給翻譯造成了巨大困難,因此在中文版發行近十年后法文版才面市。小說一出版就引起了巨大轟動,各大新聞媒體紛紛報道,每篇文章都會介紹作家、作品、主題、背景等,但側重點略有不同。

法國發行量最大的報紙之一《世界報》(Le Monde)發表了名為《不夜城》的文章,稱《長恨歌》為“一曲持續、隱秘而又極度壓抑的樂章”,重點突出了作品中有關上海這座城市的描寫,關于“它迷宮般的地理狀況,它的氣味,它的嗡然市聲,它那像有千軍萬馬在樓梯上奔跑過的公寓大樓,它那白紗簾上成串的燈光以及這座不夜城的街景”,小說中對上海細致入微的描寫令人無限神往,上海也就成了一個謎一般的存在。

法國歷史最悠久的報紙《費加羅報》(Le Figaro)則指出,王安憶筆下二十世紀四十年代的舊上海是作者本人從未經歷過的,是充滿想象的,但“就像在一幅中國畫里一樣,毛筆的每一劃都是遵循既定順序的,王安憶對上海的描繪則從弄堂開始”,“她對女性和城市的描寫頗具左拉和狄更斯的風格,每一個章節都能單獨成文”。顯然,將王安憶與英法兩位著名批判現實主義作家作對比是對其的高度肯定。

此外,法國第三大全國性日報《解放報》(La Libération)發表了題為《上海女子》的文章,對作品中所體現的女性氣質展開了分析。“上海和琦瑤是密不可分的,《長恨歌》既是對上海女性的抵抗精神的贊美,也是持續不斷的針對女性氣質的疑慮。”遠離紛爭的王琦瑤在簡陋的“平安里”深居簡出,過上了短暫的安寧生活,她將枯燥的生活打理得井井有條,“常常讓人誤以為是身處一部俄羅斯小說之中,門外碾過歷史的車輪,而屋內談話的內容卻只為個人情感”。值得一提的是“王安憶著名的‘三戀寫于一九八六年至一九八七年間,其中的性描寫在當時引起軒然大波,而這也正是王琦瑤退出歷史舞臺的時間,可以看作是某種程度上的二重奏”。不同于當時女作家對心靈之權利的追求,王安憶首先意識到了身體之權利的重要性,她對筆下女主人公身體欲望的闡釋是一個重大突破,也是她自身女性意識的覺醒。

總體上來說,法國媒體對王安憶及其代表作《長恨歌》都是持肯定態度的,但關注點仍是所謂的異域風情,如二十世紀四五十年代中國女性的生存狀況、上海這座神秘莫測的城市以及時代創作背景等,常常是帶著獵奇的心理將“中國文學作品視為了解中國政治、歷史、制度、社會現實等物質因素的一種工具,而對文學、美學、藝術特質等精神意識層面的研究涉及甚少”(胡淼森《西方漢學家筆下中國文學形象的套話問題》,《文學評論》2012年第1期)。可見,要真正讓西方評論界看到中國文學本身的藝術價值,進而構建中國話語,使之成為經典世界文學的一個不可或缺的部分,我們依然任重道遠。

作家訪談

《長恨歌》的巨大成功使得作品中虛構的老上海時尚成了“上海的旅游指南”,但王安憶本人卻表示不愿再寫老上海,不想被當作言情小說家,因為她“對沒經歷過的事情,總是缺乏想象力”,這也正是她的矛盾之處,久居上海遠離自然,她也只能用上海的材料來創造人物的生活背景。

二○一四年,第三十四屆巴黎國際書展在巴黎凡爾賽門展覽館拉開帷幕,法文版的《長恨歌》也在展書之列,上海被選為主賓城市,總策展人貝特朗·莫里塞(Bertrand Maurisset)表示選中上海而不是其他中國城市,是因為“上海既是一個觀光之地,也是一個文化之地”,“是一種文化渴望和對一座似曾相識的城市的認可等不同因素的組合讓我們選擇了上海。這不是一項政治選擇,而是文化選擇,其實可以說是一種由渴望驅動的選擇”。法國人常常把上海看作是中國的巴黎,但這一想象有時是與現實不符的。

在接受法廣中文節目采訪時,除了上海與巴黎的淵源之外,上海女性作為新時代女性的代表也引起了廣泛關注。有人會把王安憶筆下的王琦瑤和今天的白領女性相比,大概是因為王琦瑤身上被很多白領仿效的所謂小資情調,但事實上二者并無可比性。王安憶指出:“王琦瑤是一個主婦,她的理想是好好地做一個主婦,而今天的白領在經濟上都比較獨立,她們可以不要男人生活,而王琦瑤可憐就可憐在她總是需要一個男人,她們的社會地位不一樣。”正如作者在接受法國《解放報》的采訪時所說的:“《長恨歌》的主人公的一生就是一場悲劇。她總是想要抓住無法得到的東西,比如時間、青春、愛情。然而,時間是不斷流逝的。當她想要挽留一個男人時,這個男人是屬于當下的,而她卻是屬于過去的。她很強大,但她卻無法得到自己想要的。這正是女性的一個普遍特點。”

此外,《長恨歌》中人物細膩的心理描寫常常為人所稱道,對話中總是充滿誤解,人物是敏感易怒的,對此,作者表示自己“屬于那種做得少而想得多的人”,因此她筆下的人物也和她一樣有著豐富的心理活動;而對話中的誤解與憤怒則是因為“這些都是小人物,他們是很實際的人,并不富于幻想。當他們待在一起時,他們就玩耍、吃飯、閑聊。他們沒有什么遠見卓識。這就是為什么他們如此在意這些細枝末節的事。這是一群被時代、被社會拋棄在邊緣的人”。

由此可見,法國讀者對《長恨歌》缺乏深入理解,王安憶的風格多變,雖然常常被歸為海派作家,但她本人并不樂意承認,她早期和近期的創作風格也存在較大差別,泛泛的閱讀容易產生片面的看法。而作家本人可以在接受外國媒體采訪時對此做出解釋,引導讀者思維,提高他們對中國文學異質性的接受度。

雖然《長恨歌》的法譯本在法國有較大影響力,但正如王安憶所說:“法國在翻譯中國文學作品當中,這些年是有一些成績;但遠遠比不上中國翻譯法國文學的熱情,遠遠比不上。”的確,中國文學“譯出”活動始終困難重重,常常局限于文本分析。只有對中國文學外譯的出版運作、市場走向、媒體評論和譯者主體等多方面因素統籌兼顧,在融入世界文學的同時保留自己的文化特色,中國文學才能真正“走出去”“走進去”“走下去”。

參考文獻:

1. Astrid Eliard, Nostalgie du Shangha? des années 1940[N], Le Figaro, 04 ao?t 2006.

2. Claire Devarrieux, La Dame de Shanghai, La Libération[N], 29 juin 2006.

3. Gérard Genette, Seuils, édition du Seuil, coll. “Poétique”[M], 1987.

4. Ropha?lle Rérolle, La ? ville insomniaque ?, Le Monde[N], 21 avril 2006.

5. Wang Anyi, Le Chant des regrets éternels[M], éditions Philippe Picquier, février 2006.