荊門羅坡崗墓地年代與族氏結構辨析

胡平平 程雪娟

(安徽大學 歷史學院,安徽 合肥 230601)

羅坡崗墓地位于湖北省荊門市子陵鋪鎮東面的羅坡崗。1996年發掘,實際清理發掘159座楚墓,《荊門羅坡崗與子陵崗》[1]報告對這批材料分單位作了介紹。報告認為,墓地從戰國中期晚段(秦將白起拔郢前后)延續到戰國晚期晚段(秦統一六國前后),是一處士級以下階層的楚人墓地。但報告將這批材料的年代定得普遍偏晚,影響了相關研究[2]的展開。本文在年代辨析的基礎上,對羅坡崗墓地分區及其族氏結構進行了深入的研究。

一、墓地年代

王樂文最早指出羅坡崗墓地年代存在問題,他認為其年代最早可至春秋中晚期,最晚約在戰國晚期,下限能否到秦統一前后卻無法定論。[3]他的觀點是中肯的,本文基于他的研究對部分單位的年代作了調整,并認為墓地的年代下限可至公元前278年以后。

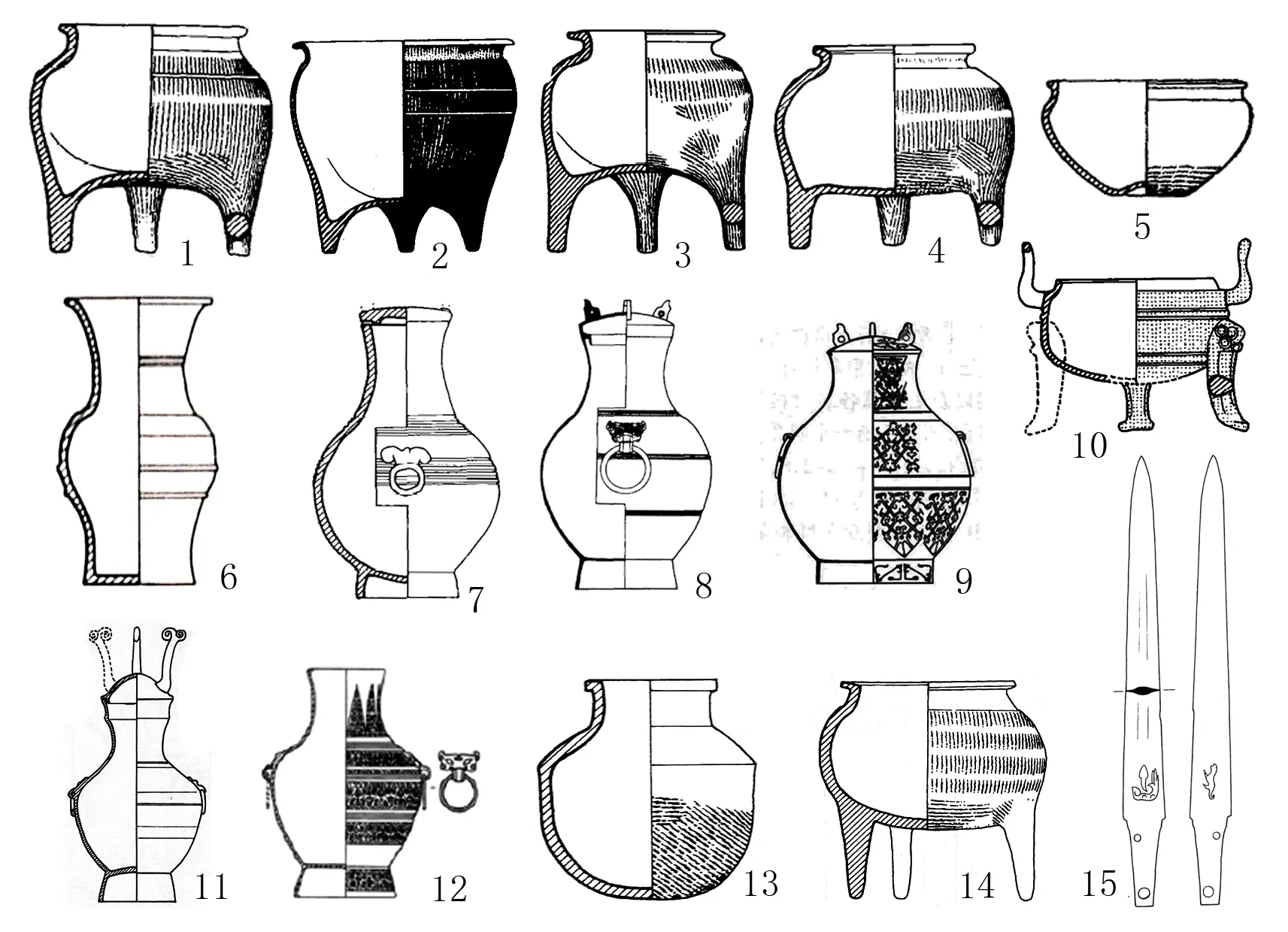

仿銅陶禮器墓的年代。報告將M59定為戰國中期晚段,而M59∶5(圖1,11。即圖1中第11個圖,下同)陶壺底部下凸為戰國晚期的特征,類似于九店戰國晚期早段的M645∶8[4](P389)(圖3,7),故M59年代應與其相當。報告將M141定為戰國晚期晚段,但該墓的特征異于鄂北地區戰國晚期晚段的秦墓(1)鄂北地區發現的戰國晚期晚段的墓葬,學界多以該地已被秦占領,而將它們統一稱為秦墓。實際上,其中應該有相當一部分為楚遺民墓。參見湖北省文物考古研究所、襄樊市考古隊等《襄陽王坡東周秦漢墓》,科學出版社2005年版。及安徽[5]、湖南(2)湖南戰國晚期的墓葬數量龐大。參見湖南省博物館、湖南省文物考古研究所等《長沙楚墓》,文物出版社2000年版;湖南省常德市文物局,常德博物館等《沅水下游楚墓》,文物出版社2010年版;湖南省文物考古研究所《益陽黃泥湖楚墓》,文物出版社2017年版等等。等地同期的典型楚墓。陶壺M141∶2(圖1,6)的形態更近于望山M2∶T30[6](P133)(圖3,8)銅壺,可能是仿后者而作,故該墓應定為戰國中期晚段。通過器物橫聯可將M25、M32、M16、M100等皆定為戰國中期晚段。M2∶2(圖1,2)圜底鼎矮于M32所出同型鼎,而M47∶5(圖1,9)則要高于M32所出同型鼎,按照王樂文的研究,M2的年代最早,M47的年代最晚。M159∶1(圖1,3)陶鼎近于九店戰國早期晚段的M44∶16[4](P154)(圖3,10),但其形態處于九店M44∶16與羅坡崗M25∶5(圖1,5)之間,故將M159定為戰國中期早段。M147∶3(圖2,1)陶壺腹部寬胖的特征與徐家嶺M11∶22[7](圖3,9)銅壺相近,后者年代為戰國早期,M147年代應與之接近。M53、M54等墓隨葬一種盤口特征的陶壺(圖1,12),王樂文將它們定為戰國中期,實際應是戰國晚期的特征,如長沙戰國晚期早段的M392∶17[8](P115)(圖3,11)。另M101∶1(圖1,13)陶壺聳肩、高圈足外撇的特征李三孤堆[9](圖3,12)銅壺相近,故前者的年代可能已至戰國晚期晚段。但目前確定羅坡崗屬此期的單位極少,此時羅坡崗墓地可能已被廢棄。

1-8:M147∶3;M2∶2;M159∶1;M32∶3;M25∶5;M141∶2;M32∶8;M100∶3;9-13:M47∶5;M59∶6;M59∶5;M53∶1;M101∶1圖1 羅坡崗墓地陶器分期(一)

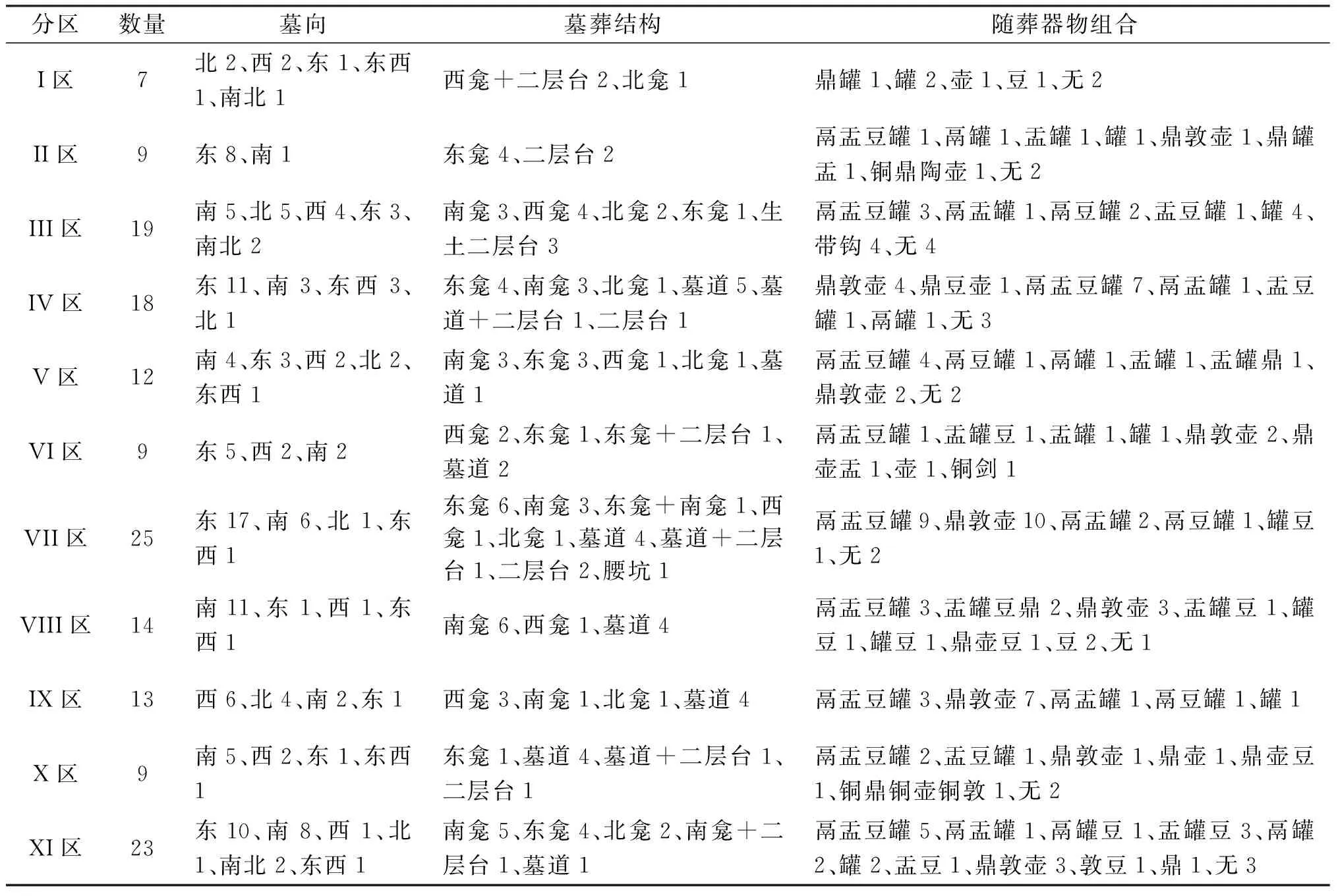

1-7:M162∶7;M162∶6;M124∶1;M157∶7;M70∶2;M160∶2;M124∶5;8-18:M17∶2;M88∶2;M88∶3;M23∶1;M114∶5;M98∶1;M60∶2;M49∶2;M125∶3;M60∶6;M49∶2;19-29∶M37∶1;M41∶3;M121∶1;M139∶6;M37∶3;M104∶1;M130∶1;M4∶6;M78∶2;M76∶1;M134∶5圖2 羅坡崗墓地陶器分期(二)

1、3、4、7、10∶江陵九店M265∶10、M153∶6、M711∶9、M645∶8、M44∶16;2.襄樊真武山H44③:2 5.當陽趙家湖JM10∶1 6、13、14、15.荊門羅坡崗M4∶5、M128∶1、M149∶1、M52∶1 8.江陵望山M2:T30 9.淅川徐家嶺M11∶22 11.湖南長沙M392∶17 12.壽縣李三孤堆圖3 對比材料

由此可建立仿銅陶禮器墓的分組。第一組:M147;第二組:M2、M159;第三組:M141、M25、M16、M32、M131、M146等;第四組:M59、M140、M22、M53、M76、M47、M100等;第五組:M101。

在上述仿銅陶禮器年代序列的基礎上,通過與其他年代已明確的墓葬對比,可探討日用陶器墓的年代。對于楚日用陶器墓的年代,學界曾認為其年代下限不晚于春秋末[10](P237~248)或戰國早期[11](P24~34)。隨著《當陽趙家湖楚墓》[12]《江陵九店東周墓》[4]等材料的公布及郭德維[13]、楊定愛[14]等人的研究,始知其年代下限可延續到戰國中晚期。羅坡崗墓地報告則屬另一個極端,它將大多日用陶器墓的年代定為戰國中期晚段或戰國晚期,很多甚至至戰國晚期晚段。其年代上限實際遠早于此。

陶鬲的特征相對比較容易把握。楊定愛將小口鬲的演變規律總結為:沿從卷沿至折平到斜折,頸從高到矮至無,從溜肩到圓肩至鼓肩,襠從高弧至平弧到下弧。[14]M17∶2(圖2,8)小口鬲特征與江陵九店M265∶10[4](P187)(圖3,1)相同,因共存一套仿銅陶禮器,可將后者年代定為戰國早期。M162∶7(圖2,1)的形制與襄樊真武山春秋中期的H44③:2[15](圖3,2)基本一致,年代應接近。M124∶1(圖2,3)的形制大致處于M162∶7與M17∶2中間,可定為春秋晚期。M37∶1(圖2,19)高足平襠的特征近于江陵九店戰國中期晚段的M153∶6[4](P377)(圖3,3)。而M104∶1(圖2,24)凸襠的特征與江陵九店M711∶9[4](P187)(圖3,4)基本一致,后者因隨葬一套仿銅陶禮器可確定為戰國晚期早段。由此可得出從M162∶7至M104∶1的小口鬲(A型:鼓肩)演變序列,年代從春秋中期一直延續至戰國晚期早段。同理可得B型小口鬲(弧腹)的演變序列為:M157∶7(圖2,4)至M130∶1(圖2,25),時間從春秋晚期至戰國晚期早段。據王樂文研究,繩紋盂的演變規律亦較明顯:器腹由深變淺,口沿由卷沿變折沿,沿面變寬。M88∶3(圖2,10)因前文陶鬲的年代可定為戰國早期。M70∶2(圖2,5)盂腹部更深,年代應偏早,同于當陽趙家湖春秋晚期的JM110∶1[12](P203)(圖3,5)。M4∶6(圖2,26)盂因共存有戰國晚期早段特征的壺形罐(圖3,6),其年代亦可定為戰國晚期早段。由此,根據器形演變及共存關系,可建立繩紋盂(A型)從M70∶2(圖2,5)至M4∶6(圖2,26)的演變序列。M124∶5(圖2,7)高領罐為春秋晚期,M49∶1(圖2,18)高領罐為戰國中期早段,M37∶3(圖2,23)為戰國中期晚段,由此高領罐的演變規律為:體變修長,頸部變長漸內收,肩部漸折。由上述器物的演變序列可知弦紋盂的演變序列。深腹弦紋盂(Ba型):卷沿變寬折沿,圓肩變折肩,弧腹漸內收至下腹呈假圈足狀;年代從春秋晚期至戰國晚期早段。淺腹弦紋盂(Bb型):斂口變敞口,沿面漸寬平,頸部漸明顯,弧腹變斜弧腹,腹部由深變淺;年代從春秋中期至戰國晚期早段。

由此可建立日用陶器墓的分組。一組:M162;二組:M157、M124、M48、M90、M70、M160等;三組:M36、M17、M96、M88、M23、M114、M155等;四組:M60、M125、M49、M138、M161等;五組:M31、M37、M41、M139、M27、M121等;六組:M4、M19、M57、M78、M104、M130、M134等。

綜上,根據器物共存關系以及年代明確的單位的串聯,可將日用陶器墓分組與仿銅陶禮器墓分組進行對應,見表1。在此基礎上,根據器物演變規律與器物組合的變化,羅坡崗墓地總體可分為4期7段,分期圖見圖1和圖2。

表1 羅坡崗墓地期段劃分

二、墓地分區

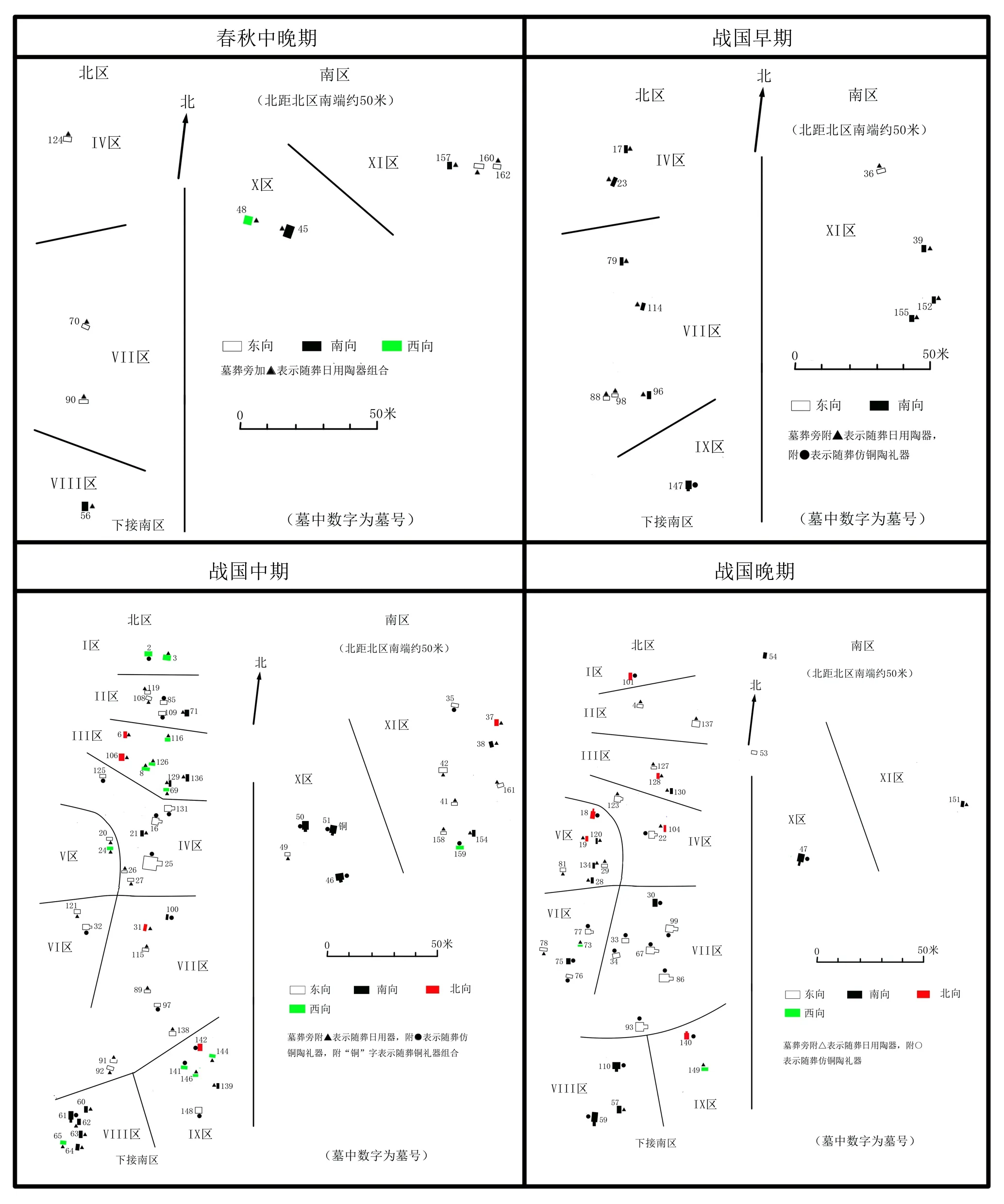

根據地形地勢及墓葬空間分布狀態,報告將羅坡崗墓地分為9區。侯衛東作了局部調整,從原II區分出了以M18為代表的III區,另外原VIII區的M52、M53、M54因分布過于零散而取消該分區,最后亦分9區[2]。分區標準除空間分布外,葬俗和墓位排列也是重要參考。本文在基本接受其分區方案的基礎上,作了一些調整。其所分I區北部以M101和M107為代表的幾座墓葬墓位排列較錯雜,應分割出去。M6和M106皆北向,北壁設龕,皆僅隨葬1件高領罐,應同歸為一區。M116西壁設龕的特征近于M126,且它們同屬戰國中期出現,應劃歸一區。II區北部的M106至M130的墓葬皆為南北向,與其南部的M10至M131東西向墓葬似存在一條分界線,且總體上此線以北至M5的墓位排列較混亂,與其南部基本呈東向的墓位排列差異較大,應將其分割出去。所分VII區的M91和M92特征更近于V區。最后共分為22區。為便于排版,將上述分區合為北區和南區,兩區南北距離超過50米。北區有第I區至第IX區,南區有第X區和第XI區,見圖4。

圖4 羅坡崗墓地分區

調整后的墓區內部規律性更強,各區之間的差異也更為顯著,可對各區墓葬形制和隨葬器物組合作分析,見表2。

表2 羅坡崗墓地各區統計

I區墓葬較少,集中在戰國中晚期,墓向較雜。器物組合皆不全,器物數量也少。II區年代集中于戰國中晚期,東向占絕對優勢,墓位排列較有規律,其中4座有東龕。器物組合較為分散,日用陶器居多,僅1座為仿銅陶禮器組合。III區年代集中于戰國中晚期,墓向分布錯亂,南向和北向稍多。基本屬日用陶器組合,無仿銅陶禮器組合,還有4座隨葬器物以帶鉤為主,無隨葬品的也較多。IV區東向為主導,少量南向。戰國中期以前僅見東向和南向,有6座帶墓道,墓向統一。陶器組合較全,鬲盂豆罐的組合7座,鼎敦壺的組合4座。V區集中于戰國中晚期,墓向分布亦較錯亂,南向和東向稍多,1座有墓道。隨葬鬲盂豆罐完整日用陶器組合的墓葬較多,還有2座為鼎敦壺的組合。VI區集中于戰國中晚期,東向居多,2座帶墓道。器物組合較分散,日用陶器組合大多不全,仿銅陶禮器組合不多。VII區年代能早至春秋晚期,東向占主導(68%),少量南向,墓位排列較規律。較多東龕,5座帶墓道,還有1座帶腰坑。陶器組合較全,鬲盂豆罐的組合有9座,鼎敦壺的組合則有10座。VIII區南向為主,占78.57%,南龕居多,4座帶墓道。鬲盂豆罐和鼎敦壺的組合較多。IX區的突出特點為西向墓比例很高(46.15%),其次為北向墓(30.77%),北向和西向墓分布皆較集中,4座帶墓道。鼎敦壺的組合較多(共7座),鬲盂豆罐的組合3座。X區南向墓居多,壁龕少,5座帶墓道。日用陶器組合與仿銅陶禮器組合大致相當,還有1座為鼎壺敦的銅器組合。XI區年代最早可至春秋中期,以東向和南向居多,墓位排列較錯雜,帶墓道的少。隨葬鬲盂豆罐日用陶器組合的較多,多數組合不全,還有3座為鼎敦壺的組合。

器物組合上,羅坡崗墓地大體可分“鼎、敦、壺”與“鬲、盂、豆、罐”兩種組合。而相比日用陶器組合墓,仿銅陶禮器組合墓(多帶墓道)的方向同向性更明顯。一般隨葬仿銅陶禮器墓的等級要高于隨葬日用陶器墓的等級,一個墓區內不同等級的墓葬葬于一區,而高等級墓可能比低等級墓更重視族氏內部葬俗的統一性。此外還發現一些異質化因素,如M128北向,僅隨葬1件具有中原文化風格的高領罐(圖3,13);M52東向,隨葬1件帶有巴蜀文化風格的銅劍(圖3,15);M149西向,隨葬1件異形鼎(圖3,14)。但這些異質化因素僅為少數。

在墓地歷時性演變上,春秋中期至戰國早期,數量較少,分布稀疏,集中于VII區、X區和XI區等少數幾個區,最早的墓出現于南區;墓向除X區M48為西向外,僅見南向和東向。戰國中期,數量劇增,分布密集,各區布局基本形成,重心漸移至北區。戰國晚期,增長速度稍緩,南區漸廢棄。見圖5。

圖5 羅坡崗墓地歷時性演變

由此可知,各區墓葬的葬俗統一性,有的體現較好,有的則較差。如IV區、VII區墓位排列較規律,隨葬器物組合也較完整;而III區和V區不僅墓位排列交錯,隨葬器物組合也較分散;II區和VIII區墓位排列較齊整,隨葬器物組合較隨意。墓向分布具有年代差異,戰國中期以前,多以東向和南向為主(IX區除外),戰國中期以后,墓向分布趨于復雜化。各區內通常不同等級的墓葬埋于一處,墓地包含一些異質化因素。

三、族氏結構

學界多認為,墓地分區在一定程度上是現實生活中族群關系的體現。研究者多根據“族猶類也。同宗者,生相近,死相迫”[16](P262),認為先秦時期存在聚族而葬的“族墳墓”,或“族墓地”(3)正如王建峰指出,依此標準作出的墓葬分區,各區的準確定義為“族墓區”,但因已有約定俗成的名稱,不宜另立新詞。參見王建峰、井中偉《殷墟孝民屯“族墓地”分區研究》,中國國家博物館館刊,2020年第1期。。

羅坡崗墓地各區葬俗呈現多樣性,所體現的墓地性質與典型族墓地存在一定差異,各區族氏(4)從考古學文化面貌看,羅坡崗墓地皆屬楚文化范疇,墓主人大部分都可歸入廣義的“楚人”的范疇,故本文所指族氏主要是在“楚人”的范疇內,不同支族、分族的概念,為一種家族組織。參見朱鳳瀚《商周家族形態研究》,天津古籍出版社2004年版。構成不能一概而論。

若認可同一族的葬俗一致性,則羅坡崗墓地各區可能是楚人不同族氏、等級的人群混雜埋葬的結果,有的區保留了族氏的純潔性,有的區混雜較明顯。可對各區族氏構成情況進行簡要分析。I區墓向較雜,族氏構成應不單純。II區應屬一個以東向為代表的小型親緣群體。III區的葬俗較雜亂,統一性差,族氏構成較復雜,M128所出中原風格的高領罐可能代表了中原人群的遷入。IV區以東向為代表的親緣群體占絕對優勢,夾雜少量南向人群。V區的族氏構成應也不單純。VI區的東向族群略占優勢,包含少量西向和南向人群。VII區主要由以東向為代表的親緣群體構成,尚存少量南向的群體。VIII區主要由以南向為代表的親緣群體構成。IX區可能主要由以北向和西向墓為代表的兩組小型親緣群體構成,其中M143的人形銅劍和M149的異形陶鼎可能代表了土著人群的存在。X區主體為南向墓人群,但規模較小,等級較高,M51越式銅鼎即體現了越文化的影響。XI區主要屬南向和東向人群混雜的一種態勢,雙方融合性較好。在上述分區外的M52隨葬巴蜀風格的銅劍,可能代表了巴蜀文化的傳播。當然羅坡崗的人群總體應是在“廣義的楚人”的范疇內,外來族群所占比重較低。

而羅坡崗墓地各區內部之所以出現不同的族氏,可能與婚姻、等級、年代、社會背景等方面有關。婚姻方面,存在他族嫁女的情況,女方仍保留父家的葬俗。因為羅坡崗墓地人骨未作性別鑒定,是否存在這種情況,暫不可知。等級方面,不同等級人群有不同的墓向表達,如IV區和VII區較高等級的墓(帶墓道)多向東,一致性較好,而小型墓多墓向雜亂。

年代方面,如前所述,戰國中期以前,各區基本以東向與南向為主,戰國中期后,墓向分布趨于復雜化。而對于諸如III區和V區這種排列較為混亂的區,可能與當時的社會背景有關。東周時期社會變革加劇,傳統大型的親緣組織受到沖擊,逐漸趨于小型化,核心家庭或小型伸展家庭在社會組織中扮演更重要的角色,同時組織內部對各成員的社會約束力減弱,對于墓區成員采用何種葬俗沒有嚴格的規定,可能只需埋入大致的規劃范圍即可。特別是隨著楚文化的不斷擴張,人群加速流動,“楚人”的概念并不單純,它應該包含了眾多被楚同化的族群[17](P113~118),地區的人口結構也趨于多元化。羅坡崗墓地各區族氏呈現出的多元化趨勢,應不是單一因素造成的,更可能是多種因素綜合作用的結果。

另外,作為楚地居民基層組織的邑、里及州,在戰國時期社會變革與人口頻繁流動的沖擊下,當時以小型個體家庭為核心的基層社會,血緣意識漸被稀釋,農村基層社區和社區中的居民,已經擺脫了商周以來大的宗族、家族的嚴密束縛,其內部的居民構成變得越來越復雜,多為異姓聚居一處,或可稱為“血族組織地緣化”[18]。如《包山楚簡》96所載的獄訟案卷中,被訟之人一為陽緩,一為李臧,均屬南陽里中的居民,說明一里之中起碼已有陽、李2個姓氏的居民。《包山楚簡》120~123所記載的刑事案例中,涉及的案犯與里中連坐之人更多,下蔡山陽里起碼就有范、舍、郟3個姓氏,下蔡荑里起碼就有競、吳2個姓氏。同樣的,作為“州”的基層地域組織,同樣也是異姓雜居的。陳絜即從《包山楚簡》中列舉出了8例多姓之州。[19]因此,在戰國時期的楚國基層社會,異族雜居可能是一種比較常見的形態。作為與其對應的墓葬形式,或多或少也會受其影響,出現一些地緣性的墓地。筆者曾仔細分析過湖南地區發現的戰國墓葬,發現其墓位排列缺乏明顯的規律,分布較雜亂。考慮到戰國時期大量人口涌入湖南地區,其人口的來源必定不單純,在墓地布局上,可能即會出現一些具有地緣性質的墓地。羅坡崗墓地的III區或許已具有一定的地緣性。

同時,隨著商品經濟的發展與土地買賣的加劇,也促進了一些私人墓地的興起。這類墓地一般墓主等級較高,具有相對的獨立性。它們的出現對于秦漢時期家族墓地的發展具有一定的促進作用。羅坡崗目前沒有足夠的證據說明有私人墓地出現,但可能部分區具備了一定的特質,如X區。

四、其他墓地

實際上,羅坡崗墓地此種族氏結構多元化的情形在楚國境內并非特例。在楚都紀南城附近,以江陵九店墓地的材料最全,也最具代表性。該墓地共發掘597座墓,報告分為I、II、III三個墓區,I區334座、II區258座、III區5座。其中II區墓葬年代大多集中于戰國中期晚段以后,少數墓葬可早至戰國早期與戰國中期早段。整體而言,該區墓葬的墓位排列較為復雜,各墓向交錯雜處的情況較多。九店報告根據空間聚集情況分為9組,尚如春根據墓葬空間聚集及隨葬品組合,將該區細分為5區。[20]

綜合上述意見,最北一區采納報告的意見分為A、B兩區,報告第3、4組,基本同意尚如春的方案,統一歸為C區,報告第5組歸為D區,第7組歸為E區,第9組歸為F區,于是分別定為A、B、C、D、E、F六個小區(第6組與第8組墓葬較少,未納入分區),見圖6。

圖6 江陵九店II區墓葬分區

B區墓葬皆為南向,A區和F區絕大部分墓葬為南向,只有極個別墓為東向,這三區親緣性較強,族氏較單純。C區墓葬整體呈東北——西南走向的墓位排列,以南向墓為大宗,但混雜有較多其他墓向的墓葬。在人群構成上,以南向為代表的親緣群體為主,也有其他人群的混入。D區與E區的情況更為復雜,無明顯墓位排列規律。南向墓的優勢不明顯,東向與西向也占較大比重,且多規模較小。值得注意的是,E區甚至發現5座洞室墓,分布較集中,墓主人可能為外來秦人。故E區實際可能已具有一定的地緣性。

此情況并非僅見于楚都地區,如戰國時期楚國為開發湖南地區進行大規模移民,特別是戰國晚期郢都陷落之后,大批來源不同的人群遷入,使該地區墓地布局非常復雜。如沅水下游的茅灣磚廠墓地。[21]不同墓向的墓葬交錯混雜,隨葬器物組合也無明顯規律,該墓地很有可能具有較高的地緣性。

當然,并非楚國境內所有墓地都族氏混雜(或具有一定的地緣性),仍有相當一部分的墓地族氏較單純(仍屬典型族墓地)。如九店墓地I區東部和北部的墓葬具有很強的一致性,墓位排列非常規律:多為南向墓,東部墓位排列趨于正南北,北部則呈東北——西南向。另外,當陽趙家湖墓地金家山VI區(尚如春分東、西兩區[20])除個別墓葬外,絕大多數墓為南向;墓位排列也較有規律;墓葬集聚性較強。VIII區大致可分南向為代表的東區和西向為代表的西區[20],墓主人可能屬于兩個家族。江陵雨臺山墓地[22]第三崗地的墓葬,余靜[23]對其作了分區研究,各區具有較強親緣性。

由此,楚國的墓地應是族氏復雜與族氏單純相互交織的狀況:有的墓地同一族氏聚集性好,有的墓地不同族氏的群體交錯分布,有的兼而有之,甚至已經出現了地緣性墓地。

五、結語

在商周墓地研究中,許多對墓地進行分區、社會組織結構等方面的研究,都是基于“族墳墓”的假設。多數情況下,這種假設是適用的,但也存在一些特殊情況。近年來,學界對“族墳墓”的反思也較多,楊升南[24]、林沄[25]、郜向平[26]、林森[27]的研究具有代表性,他們強調對商周墓地的研究應考慮地緣性的可能。東周時期以里為代表的地域性基層社會組織更為發達,理論上地緣性墓地應不在少數。如滕銘予先生分析的塔兒坡墓地。[28](P138~146)

春秋戰國時期各國實行變法改革,以血緣為基礎的社會基層組織受到強烈沖擊,大批具有地緣性質的基層地域組織在各國推行起來。陳偉通過對包山楚簡的研究,總結出戰國時期楚國的基層社會組織以里、邑和州為基本單位。[29]陳挈則指出楚國邑、里及州內部居民間的社會關系不再依靠血緣紐帶加以聯系,其里居形態為異姓異族同里而居;社會組織的內核是核心家庭與主干家庭,家庭間沒有必然的血親關系。[18]但居住形式與埋葬方式能否直接對應,二者存在怎樣的關系,仍需進一步探討。如羅坡崗墓地這種楚人內部(或許包含一些被楚同化的族群)不同族氏人群交錯雜葬的情況,可能多數區仍具有很強的親緣性,有的區是否也可歸入地緣性墓地的范疇,而像湖南這種戰國時期外來移民較多的地區是否存在一些地緣性墓地,如何科學地識別這樣的墓地,應成為學界進一步探討的問題。