面向共同富裕的我國中等收入群體提質擴容探究

摘? ?要:在高質量發展中邁向共同富裕,提高中等收入群體比重和質量,構建中間大、兩頭小的分配結構,具有重要的戰略意義。中等收入群體的提質擴容需要協調政府與市場的關系。利用CHIP(2018)數據分析我國中等收入群體比重和基本特征,發現城市、東部地區是我國中等收入群體的主要分布地。近年來,我國中等收入群體比重持續提升,未來仍然具有非常可觀的提升空間,但同時也面臨空間錯配、收入不平等、人口老齡化等因素的挑戰。在市場機制下,應當遵循在集聚中走向平衡的發展路徑,可以從全局層面實現中等收入群體的提質擴容。為此,需要以提升經濟發展質量為根本,以市場機制為主線優化配置效率,相關改革政策應該瞄準不同群體精準施策。

關鍵詞:中等收入群體;收入差距;空間格局;高質量發展;共同富裕

中圖分類號:F126? ?文獻標識碼:A? ?文章編號:1003-7543(2021)12-0016-14

黨的十九屆六中全會提出,“堅持人民至上”是中國共產黨百年奮斗的歷史經驗之一。要“堅持發展為了人民、發展依靠人民、發展成果由人民共享,堅定不移走全體人民共同富裕道路”。習近平總書記在中央財經委員會第十次會議上強調,要堅持以人民為中心的發展思想,在高質量發展中促進共同富裕,擴大中等收入群體,形成中間大、兩頭小的“橄欖型”分配結構。中等收入群體提質擴容是邁向共同富裕的必然舉措。中等收入群體代表了我國經濟社會發展的中堅力量,是主要的生產者,同時也是主要的消費者。現階段,研究中等收入群體提質擴容的路徑,對于推動我國經濟高質量發展意義重大。

我國已有超過4億人的中等收入群體,但群體內部收入差距較大,仍有部分群體成員的收入韌性不足,以致消費潛能并未得到充分釋放,存在“收入降級、消費降級”的潛在風險[1]。因此,在討論中等收入群體規模擴大的同時,也要研究如何提升中等收入群體的發展質量。高質量的中等收入群體涉及兩個方面:一是居民就業、收入的高質量,就業有保障、有彈性,收入有韌性;二是勞動群體本身的高質量發展,既包括個人素質,又包括生活質量。一個更大規模、更高質量的中等收入群體,才能真正促進社會結構優化,推進經濟高質量發展。培育更大規模、更具韌性的中等收入群體,對于擴大內需、構建新發展格局具有重要意義。

中等收入群體提質擴容首先涉及的是經濟發展問題,根本在于提升居民收入水平和收入穩定性。就宏觀層面而言,中等收入群體的提質擴容涉及兼顧公平與效率的發展。就微觀角度而言,主要是探討勞動力在哪里更能夠提升收入,哪里能吸引、容納更多的就業,且有利于提升收入流動性和穩定性。就全局發展而言,就是要探討如何優化配置結構,如何有利于全局性收入分配格局的優化,能夠實現人全面的高質量發展。

本文從空間格局優化的角度分析中等收入群體的提質擴容問題,主要考慮如下:中等收入群體本身涉及勞動力流動問題,其背后涉及諸多體制機制問題的探討;當前中國經濟發展的重要影響因素是結構性因素,而空間結構問題是解決諸多配置問題的關鍵;中等收入群體的擴容很大程度上得益于城鎮化,因此,探討城鄉融合發展尤為重要,其涉及本身擴容和提質的效果及穩定性。

一、中等收入群體提質擴容的戰略意義

更大規模、更高質量的中等收入群體是實現共同富裕的重要階段性標志,也是新發展階段構建新發展格局的重要支柱[1]。高質量、大規模的中等收入群體意味著擁有一定的生產經營技能、較強的消費能力和更優的消費結構,中等收入群體的這些基本特征決定了其重要的戰略意義。

(一)中等收入群體提質擴容是擴大內需的重要途徑

1.中等收入群體提質擴容對我國形成更加廣泛穩定的國內市場具有重要的戰略意義

從消費能力和消費邊際傾向來看,中等收入群體的消費能力較為穩定,更為重要的是其邊際消費率較高[2],尤其是對住房、教育醫療、休閑旅游等中高端商品具有較大需求[3]。以2018年CHIP數據測算,占人口總規模不到30%的中等收入群體,其消費總支出占全國的46.5%,其中居住消費、醫療消費、教育消費分別占比47.7%、43.2%和45.2%[4]。

2.中等收入群體提質擴容對消費升級具有重要推動作用

近年來,隨著我國經濟的持續發展和居民收入水平的提升,我國居民對于發展型、享樂型消費的支出占比逐步上升。隨著收入水平的進一步穩固和消費群體的進一步擴容,中等收入群體將成為我國消費結構升級的主力軍,是我國擴大內需的最重要的動力之一。考慮到終端消費大多聚焦于服務業,相對制造業而言,大部分服務均屬于不可貿易產品,有較為明顯的屬地化特征。隨著經濟發展水平的提升,產業集聚尤其是服務業的產業集聚化發展模式顯現[5],從提升消費需求、消費多樣化和消費結構的角度考慮,提升人口集聚與產業集聚適配性是未來的重要路徑。

(二)中等收入群體提質擴容是推動我國經濟高質量發展的重要引擎

1.作為消費者,中等收入群體提質擴容可以促進企業創新發展

從消費端來看,中等收入群體的消費需求更為個性化,消費體量更大,對于商品、服務的質量要求相對較高。對于商品市場形成健康的競爭關系更具有推動力,能夠更好地促進企業創新、產品創新。此外,中等收入家庭的恩格爾系數相對較低,更多生活消費品包含的技術程度往往更高,雖然不及部分奢侈品,但是對于形成更大規模的中高端消費市場和生產市場至關重要。同時,中等收入群體的大規模消費需求和較高的消費品質也為新產品入市提供了廣闊的拓展空間[6],有助于推動企業創新發展。

2.作為生產者,中等收入群體提質擴容可以推動技術進步和生產效率提升

從生產端來看,中等收入群體是我國經濟社會發展的中堅力量,人力資本水平較高,具有更強的學習能力,有利于更好、更快推進技術進步,對于高質量中間產品的生產匹配性更強,有利于企業提升全要素生產率。此外,就一個地區的勞動力市場而言,高低技能勞動者之間具有互補性,高技能人才的集聚能夠為低技能勞動力提供更為充足的就業機會,有利于形成不同收入群體、技能群體之間的良性互動,催生潛在中等收入群體的越級。

(三)中等收入群體提質擴容是構建新發展格局的重要推動力

1.中等收入群體提質擴容是實現共同富裕的重要基礎

中央財經委員會第十次會議提出,要在高質量發展中促進共同富裕。這是關乎人民群眾高質量生活的重要戰略部署,是構建新發展格局的重要內涵。當前困擾我國走向共同富裕的問題主要是居民收入差距、城鄉差距和區域差距問題。中等收入群體的提質擴容有利于實現全局意義上收入差距的縮小和空間布局上的平衡發展。通過進一步破除體制機制障礙,深化公共服務領域的改革,讓勞動力在城鄉之間、區域之間按照市場機制自由流動,能夠從人均意義上有效縮小城鄉收入差距和地區差距,從全局意義上提升中等收入群體規模,逐步形成中間大、兩頭小的“橄欖型”分配結構,推動國內超大規模市場的形成,通過構建新的社會分配格局推動共同富裕,逐步形成更為完善的發展格局。

2.中等收入群體提質擴容是提升自主創新能力、實現科技自強的堅實后盾

新發展格局意味著產業結構、生產技術、發展方式、發展理念、發展環境、發展動力正在發生深刻變化,供給側和需求側的關系也在發生新的變化。就生產端而言,新一輪技術革命正在快速展開,新業態、新產品不斷涌現,需要更大規模的高技能人才,這些新業態、新生產方式下的勞動者更多來自中等收入群體。就需求端而言,個性化、高端化需求與大眾化產品的需求共存,消費者對產品的使用周期逐漸縮短,對新產品的需求愈發高漲,需求端的變化正在倒逼市場競爭、產品創新、技術進步,同時在全球化市場中,產業鏈、供應鏈、價值鏈的全球共融,消費市場、物流市場正在逐步跨境發展,內需精致化、高端化、規模化的變化正在以更為強烈的倒逼機制促進國內企業創新發展。無論是生產端的科技化還是需求端的高級化、多樣化,均需要穩定且有一定規模的中等收入群體作為支撐。

二、我國中等收入群體的基本特征及面臨的現實挑戰

中等收入群體提質擴容涉及如何提高居民收入水平和質量,以及如何改善收入分配格局。在提升居民收入水平方面,保持一定速度和較高效率的經濟增長是前提條件,這就要求切實提升經濟發展質量和全要素生產率水平。當前,應更多從結構優化促進創新的路徑,激發經濟高質量發展。基于空間視角,應當破除制度性壁壘,充分發揮市場在資源配置中的決定性作用,讓資源在空間范圍內以價格信號為主進行再配置,形成在集聚中走向高質量發展的道路。要從全局優化的目標出發,提升不同地域、不同身份群體的收入水平。在改善收入分配格局方面,要盡力提升收入流動性,讓更多的群體通過提升收入水平進入中等收入群體。

近年來,我國整體收入差距在2008年達到峰值后(0.491)有較為明顯的下降趨勢,至2015年達到低點后(0.462)又有回升態勢,2019年達到0.465,基尼系數始終高于國際警戒線。如果考慮財富因素,整體收入差距可能更大,目前我國的整體收入分配格局離“橄欖型”還有較大差距。影響我國收入差距擴大的因素主要體現在城鄉二元體制尚未根本破除、行業壟斷、房地產和金融產品等引致的財富分化、新技術運用引發的技能溢價效應等。從空間結構優化的角度思考,讓勞動力能夠在空間范圍內重新配置、提升集聚經濟帶來的學習互補效應,有利于整體收入差距縮小。

(一)我國中等收入群體的基本特征

中等收入群體一般是指經濟體中收入達到中等水平、生活相對較為寬裕的群體,其收入水平、消費水平較為穩定,且大多具有較高的人力技能,受教育水平較高,從事相對專業的工作。

為保障測算結果的穩健性,本文使用兩種不同標準來測算我國中等收入群體比重:一是國家統計局采用的定義方式,即將2018年價格下家庭年收入(典型三口之家)介于10萬至50萬元之間的家庭定義為中等收入家庭。二是CHIP課題組劃定的標準,在全世界200多個有指標統計的國家中,根據各國人均國民收入排序,選擇中位數國家的人均國民收入作為基準,并以這個中位數的67%~200%來定義我國同年中等收入者的上下限。首先根據世界銀行公布的全世界所有國家人均GNI和人口數,尋找到每個年份世界所有國家人均GNI的中位數(根據各國人口數調整過權重);然后把這個中位數的67%和200%作為定義我國當年中等收入者的上下限。兩種定義上下限的具體數值如表1所示。

從表1可以看出,整體上,雖然兩種方法的計算結果略有差異,但基本趨勢保持一致。2002—2018年,我國中等收入群體比重逐步提升,以世界人口收入中位數的67%~200%計算結果為例,隨著我國經濟的不斷發展,人民收入穩步提升,我國中等收入群體比重已由2002年的9.91%提升至2018年的29.40%。

1.中等收入群體比重在城鄉之間的差距仍然明顯,流動人口是潛在主力

分城鄉來看,雖然城鄉中等收入比重均得到明顯提升,但城鄉差距仍然顯著(見表1),無論從比重還是絕對數看,均有分化的潛在可能性,這也與近年來城鄉絕對收入差距持續擴大有密切關系。值得引起重視的是,隨著近年來流動人口群體規模逐步擴大,該群體的中等收入比重也得到明顯提升。從基本數據來看,未來擴大中等收入群體的重點在于城市,重要的潛在力量在于流動人口,在流動人口中,已經有超過40%的群體成為中等收入群體,但由于諸多制度性因素導致在公共服務、就業、工資等方面存在壁壘,這部分群體大部分屬于自營或在非體制內工作,收入脆弱性相較于城市居民更強,存在收入不穩定性,且邊際消費尤其是耐用品消費受到較大制約。流動人口在中等收入群體中存在進一步提升的空間,也存在隨時掉出中等收入群體的潛在風險。

2.城市是培育中等收入群體的最主要分布地

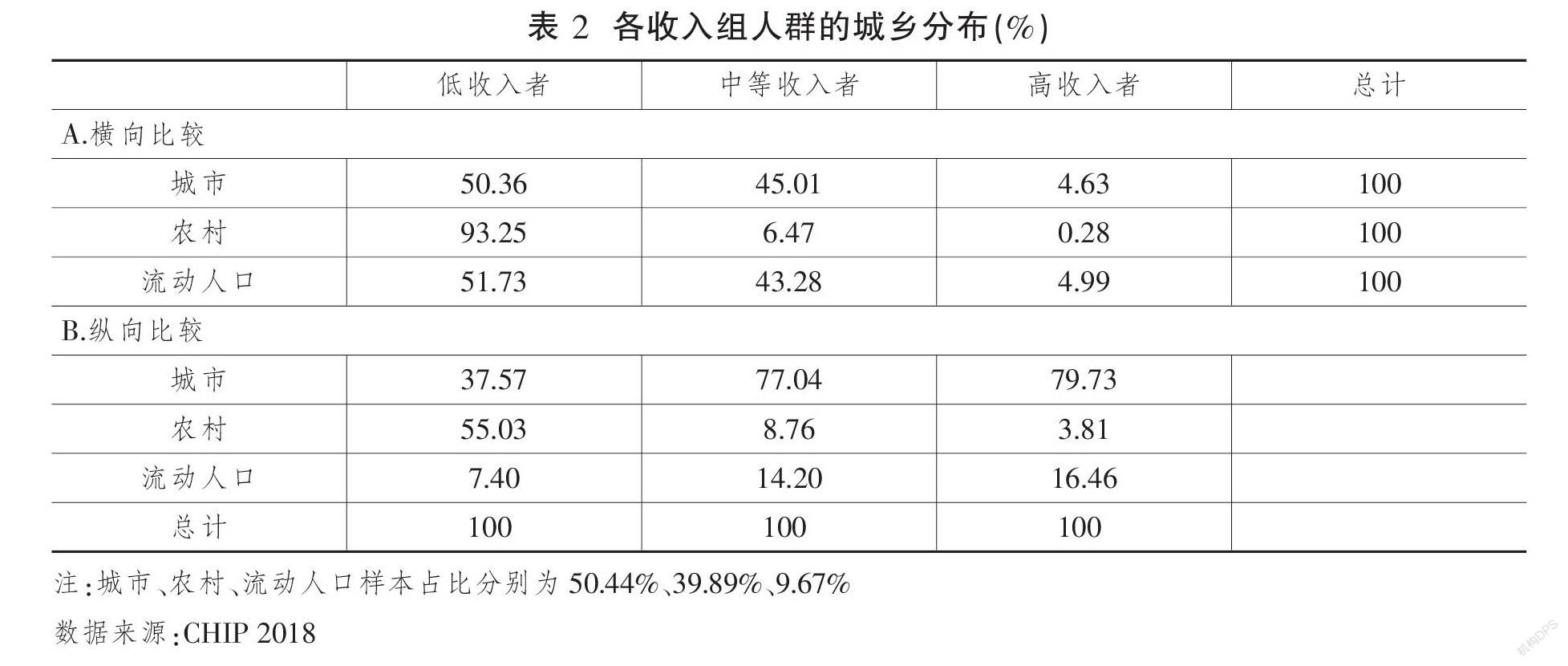

按照收入高低,我們將樣本劃分為低、中、高三組收入者(見表2,下頁),其中,中等收入者按世界人口收入中位數的67%~200%的標準進行定義,低收入者是指每天的戶人均可支配收入介于國際貧困線(7.63元/天)與定義中等收入者下限標準之間(83元/天)的人群,高收入者是指收入高于中等收入者上限(247元/天)的人群。

從縱向比較來看,中等收入者以城市居民為主,占比超過77%,農村居民占比最低,不足10%,而流動人口占比14.20%,這與表1的結果一致。此外,城市居民的高收入者占比最高,達到79.73%,農村居民占比最低,僅為3.81%;與之相反,農村居民的低收入者占比最大,達到55.03%,而流動人口占比最低,僅有7.40%的流動人口屬于低收入者。這更能反映出提升收入的地方更多在城市,而流動人口是未來中等收入群體最大的潛在群體。有效擴大中等收入群體,仍然需要加快城鎮化進程,讓更多的農村居民進入城市,哪怕是目前階段屬于城鄉間的流動群體,也依然有很大潛力邁入中等收入群體行列。

3.居民收入分配結構離“橄欖型”結構仍有較大差距

從各類型居民的收入分布來看,城市居民與流動人口的收入分布基本類似,仍然有近50%的群體屬于低收入者,高收入群體還屬于少數,整體上還未形成“橄欖型”收入結構。而農村居民的收入水平仍然大部分處于中等收入群體以下。

結合橫向比較和縱向比較,可以從基本事實中發現,從事非農就業是提升收入的重要手段,盡管流動人口在就業、工資、生活等方面依然受到諸多制度性因素的影響,但其整體收入水平和群體收入格局正在向城市居民靠攏,甚至是接近。而農村居民的低收入群體依然占主導,因此,從中等收入群體提質擴容角度出發,發展仍然是第一要務,城鎮化無疑是推動經濟高質量發展和整體結構轉型升級的重要途徑。

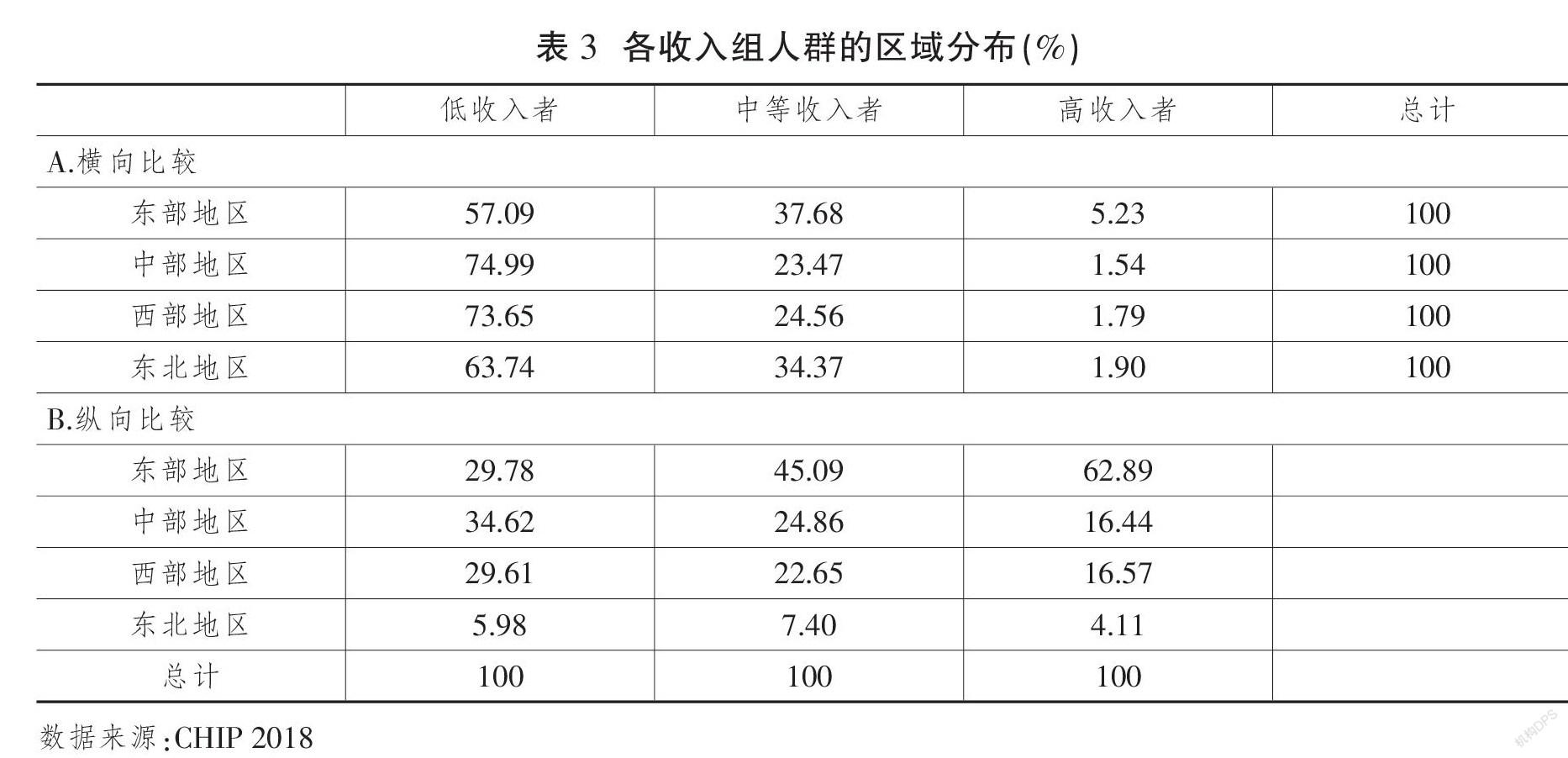

4.中等收入群體的空間分布差異明顯

從區域分布來看,中等收入群體主要分布在東部地區,占到整體的45.09%,中部和西部地區的中等收入者占比相當,分別占到24.86%、22.65%,而東北地區僅占7.40%(見表3,下頁)。同樣,東部地區的高收入者占比依然遠遠領先其他地區,占比達到62.89%。雖然東部地區的低收入者占比較高,但值得注意的是這更多是由于東部地區本身人口體量較大。從橫向比較來看,盡管東部地區有著57.09%的低收入者,但仍然比中西部地區少了16%~17%,比東北地區少6.65%。而東部地區的高收入者也依然高于其他地區,因此,從整體居民收入分布結構來看,東部地區不僅體量大,而且更接近“橄欖型”結構;中西部地區和東北地區也已經培育相當比重和規模的中等收入群體,但低收入者的比重仍然過高。未來仍然需要在統籌全國區域發展格局的基礎上,通過優化空間結構配置和深化體制機制改革,探索更加有效的區域政策,首先解決推動發展的問題,進而解決好發展的普惠問題。最終從整體上做大經濟規模,提升整體效率,優化居民收入分布結構。

5.教育是成為中等收入群體的重要推動力

促進中等收入群體提質擴容,關鍵在于推動經濟發展、提升生產效率,核心在于提升人力資本水平。培育穩定規模的中等收入群體,首先在于培育一定規模的高技能人才。從不同收入群體的受教育水平來看(見表4),越是高收入群體,其受教育水平越高。在高收入者中有超過50%的是接受過高等教育的群體,在低收入者中有74.23%的群體文化程度為初中及以下。整體上,當前我國居民受教育水平整體偏低,有64.71%的群體學歷水平為初中及以下,接受高等教育的群體占比僅為17.12%。從收入躍升概率看,未來應該提升居民受教育水平,尤其是適齡兒童的整體教育水平。往往接受越高級別教育的群體,越容易進入穩定的就業行業,收入水平越能夠得到比較明顯的提升。因此,從中等收入群體提質擴容目標出發,未來應該加強職業教育、高等教育的改革力度,讓更多的在讀青年有更多機會接受中高等教育,讓更多的受教育水平相對較低的在職人員接受專業化的職業培訓。

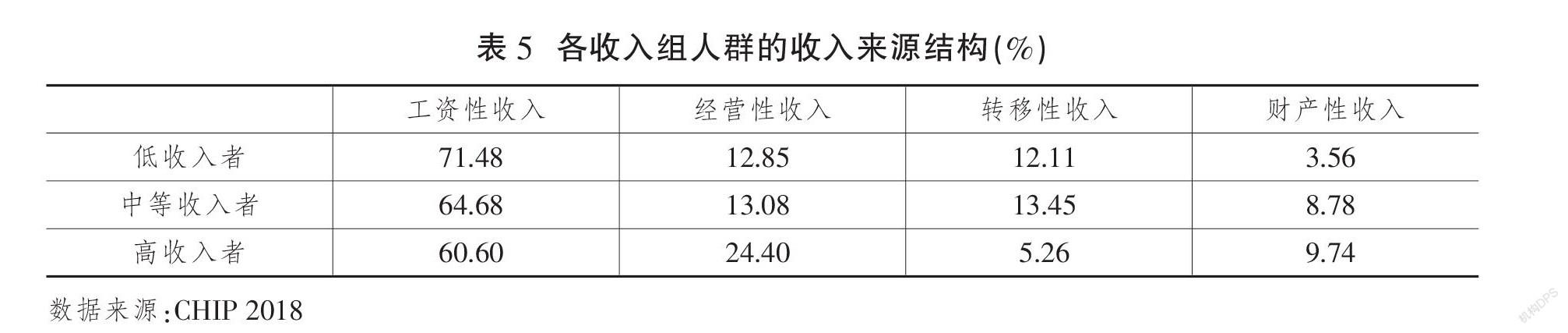

6.收入結構資本化導致收入分配結構失衡

從收入來源來看,無論是哪個群體,工資性收入所占比重都在60%以上(見表5,下頁),說明工資性收入仍然是居民收入的主要來源。高收入群體的經營性收入和財產性收入明顯更高,占比分別達到24.40%、9.74%。相較于低收入群體,中等收入群體和高收入群體最重要的收入優勢在于財產性收入。財產性收入差距已經成為制約我國收入流動性的重要原因。如果大量低收入者長期從事于個體經營或者市場機制下偏向于簡單勞動的行業,將導致更多人通過純勞動收入支撐基本生活,而缺乏必要的財產性收入,更為重要的是收入的脆弱性增強,這方面也體現在中等收入群體的下限部分,容易導致脆弱性的中等收入群體降級。

分區域來看,各區域中等收入群體的收入結構與全國整體基本一致,主要收入來源是工資性收入,但區域之間存在一定差異(見表6)。東部地區中等收入群體的財產性收入占比更高,轉移性收入占比更小。

7.潛在中等收入群體主要集中在城市、東部地區

全國有近70%人口的收入低于中等收入者下限,屬于低收入者。其中,那些收入低于中等收入者的下限但接近下限的人群,是未來擴大中等收入者比重需要重點關注的對象,是中等收入者的潛在群體。綜合我國的基本現實和擴大中等收入者的目標及實際可行性,我們將收入介于中等收入下限的70%與下限之間的群體視為潛在中等收入者。照此標準,全國有16.30%的居民為潛在中等收入者;分城鄉來看,有63.74%的城鎮居民為潛在中等收入者,22.84%的農村居民為潛在中等收入者。

分區域來看,潛在中等收入群體中,東部地區占比最高,達到37.75%;中部地區次之,占比30.22%;西部地區占比24.31%;東北地區最少,僅占比7.72%。結合中等收入群體的區域分布情況可知,潛在中等收入群體與中等收入群體是有內在關聯的。經濟相對發達的地區,其收入分配結構更加完善,也更有潛力培育更大規模的中等收入群體。

通過對我國目前中等收入群體的結構性測算和整體特征分析,可以得出以下結論:整體上,近年來我國經濟保持穩定快速的發展是保障中等收入群體比重提升、社會結構優化的重要因素,也說明發展仍然是中等收入群體提質擴容的關鍵;目前城鄉收入差距、區域收入差距是中等收入群體發展不平衡不充分的重要原因;城鎮化是推動經濟發展、提升中等收入群體收入水平、優化社會結構的重要舉措;提升人力資本水平是中等收入群體提質擴容的基礎性保障;潛在中等收入群體的主體依然在城市,由農村到流動人口進而發展為城市居民,或許是擴大中等收入群體的重要途經。

(二)中等收入群體提質擴容面臨的現實挑戰

1.勞動力在空間范圍內存在錯配

過去幾十年的城鎮化進程,推動了我國經濟的快速發展,也使得經濟發展的成果惠及更多群體。但長期制約我國勞動力流動的諸多體制機制障礙仍然存在,盡管在快速城鎮化中我國的國民經濟發展水平和勞動者收入水平得到了同步提升,但整個發展是在相對扭曲的配置過程中進行的。從空間格局來看,目前依然存在較為嚴重的結構失衡,這不僅制約了中等收入群體規模的擴大,而且導致中等收入群體在空間范圍內的分布失衡。

勞動力在城鄉之間的流動是城鎮化的重要表現形式。從總量來看,當前我國已有64%的人口居住在城市,這是改革開放以來我國經濟發展轉型的重大成果;從人口分布的區域結構來看,當前我國有近40%的人口居住在東部地區,中部地區、西部地區、東北地區人口分別占比25.83%、27.12%、6.98%。與第六次人口普查(2010年)相比,東部地區人口比重上升了2.15%,西部地區上升了0.22%,中部地區和東北地區均有不同程度下降。總體來看,東部地區是人口主要聚集區和流入區,東北地區人口流失較為嚴重。結合各地區經濟發展水平,人口向經濟發達地區集聚是普遍規律。人口流動有利于個體收入增長,但受限于戶籍制度的制約,勞動力在城鄉之間、區域之間的流動具有一定的選擇性。一方面,表現為個體選擇性。城鄉之間的勞動力流動更多表現為城市就業、高工資的拉動效應,缺乏農村內部對富余勞動力的淘汰過程,即城市的拉力占主導,農村的推力作用不足,導致從農村轉移到城市的大多是技能相對較高者或者青壯年勞動力,留下的則更多是技能相對較低者或者勞動能力較弱的群體,這也是多年來農業生產率和非農生產率差距逐步拉大的原因之一。另一方面,表現為地域的選擇性。無論從全國人口普查數據還是本文測算的中等收入群體數據,均可看出東部地區依然是人口的重要流入地,是中等收入群體的主要集聚區和培育區。受限于現有的土地制度,城市建設用地指標分配與地區經濟活動需要與市場規律存在一定相悖,導致東部沿海地區的房價過快上漲[7],提升了東部地區的流入成本和居民生活成本,在一定程度上降低了人口的流動性。從下面幾組典型的數據可以分析現實與理論之間的相悖:從產業結構來看,三次產業結構的產值比重,農業已經下降到10%以內,但從事農業的勞動人口仍有36%。從區域經濟活動分布格局來看,我國在省級層面的經濟活動與勞動力分布存在較為明顯的失衡現象[8]。從本文測算的結果來看,無論是橫向比較還是縱向比較,城市中的中等收入群體比重均比農村更高,收入結構也比農村更優,在東部地區和其他地區之間的比較亦如此。因此,亟須破除妨礙勞動力流動的體制機制障礙,基于市場規律讓勞動力在空間范圍內優化配置,不僅可以擴大中等收入群體比重,而且能夠讓勞動者得到更為豐富的就業機會和學習機會,有利于增強收入韌性。

2.收入不平等程度較為嚴重

收入不平等是不同發展階段均會面臨的問題。過往研究認為,收入不平等與經濟增長存在非線性關系,但過大的收入不平等顯然不利于經濟發展[9]。對于中等收入群體,收入水平和收入分布是兩個重要的變量,中等收入群體比重上升意味著那些處于收入分布底層的群體絕對收入水平得到了提升。從社會分配結構優化、中等收入群體提升的角度來看,收入差距在階段性發展過程中并不是一個完全指向性的指標。如果一個地區的收入分布整體偏左,即意味著中等收入水平以下的群體占大多數,在此情況下,通過公共政策的調整,提升居民收入水平,部分貧困人口進入中等收入群體,那么整體收入差距可能會擴大,但實質上整體的社會公平性得到了提升,社會結構更優。如果一個地區的收入分布整體偏右,且集中于中等收入群體,隨著更多人口進入中等收入群體,收入差距可能會縮小。因此,從社會結構優化、邁向共同富裕的角度來看,收入差距并非一個完全顯性的方向性指標。在不同階段,收入差距的變化與社會結構優化的關系并非線性一致。因此,我們看中等收入群體面臨的收入不平等挑戰,關鍵在于分析這種不平等是階段性的市場經濟帶來的差距擴大,還是機會不平等因素導致的收入差距擴大。

收入不平等主要體現在三個方面:居民收入差距、城鄉收入差距和區域經濟差距。就居民收入差距而言,根據國家統計局公布的數據,衡量收入差距的基尼系數從2003年的0.48上升到2008年的0.491,之后下降到2015年的0.462,再之后一直處于高位徘徊,2019年為0.465。居民收入差距的變化與很多因素密切相關,整體上分為兩大類:一類是個人無法決定的,更多來自制度性因素或者天然的環境因素,如戶籍身份以及與此對應的公共服務等;另一類是通過個人努力可改變的,如技能水平、就職行業、努力程度等[10]。對于市場機制下帶來的合理收入差距應該是要被允許的,關鍵在于破除體制機制障礙,降低行業進入壁壘,推動人的全面發展,破除機會不平等問題。當前技能偏向性的技術進步一定程度上加劇了收入不平等,因此,未來要破除由于體制機制改革不徹底帶來的教育不公平,防止代際層面的收入不平等。

當前,我國的地區發展差距和城鄉收入差距問題依然嚴重,區域層面的不平衡不充分矛盾突出。沿海地區集聚了大量流動人口,通過更少的經濟活動人口創造了更多的經濟產值,相反,西部、東北地區雖然近年來是人口流出地,但其人口比重仍然高于經濟比重。如此,地區之間、城鄉之間的居民絕對收入容易出現分化,空間范圍內的經濟活動分布失衡引致居民收入分配格局失衡,不利于收入流動性的提升。

3.當前人口結構與中等收入群體提質擴容間的矛盾

從總體人口結構來看,我國的老齡化問題日趨嚴重,60歲以上的老人超過2.64億人,占比達到18.7%,更值得注意的是老齡化在經濟發展相對更好的地區更為嚴重。經濟保持穩定的增長是中等收入群體提質擴容的根本保障,人口數量和人口結構變化會導致需求側和供給側的改變。老齡化程度加深會弱化整體的需求水平和層次,降低對潛在經濟增長率的預期。

從地區結構看,根據第七次人口普查數據,我國經濟相對發達的地區人口老齡化與少子化現象并存。在一線城市,少子化與老齡化并存的主要原因是房價高企下生育意愿的下降和戶籍人口老齡化嚴重,大量的現存勞動力為流動人口,背后是近6 000萬的留守兒童滯留在父母流出地。如此發展,一方面,高企的生活成本將會降低流動人口尤其是高技能流動人口的定居意愿[8-9],而一線城市同時又是培育中等收入群體的重要陣地,大量的流動人口也是潛在的中等收入者,同時人口回流到欠發達地區,受限于地理稟賦和規模效應,同樣不利于當地中等收入群體的培育;另一方面,人口流入的限制,將會進一步加深一線城市的老齡化程度,加之生育率一再降低的現實,將會進一步影響代際人口的總規模,不利于城市經濟整體的發展。

三、在集聚中走向均衡的發展路徑中推動中等收入群體提質擴容

在前文分析的基礎上,這里提出一個簡約的空間模型,來解釋從空間結構優化出發如何實現我國中等收入群體的提質擴容。其核心思想在于:從區域均衡發展的思路出發,通過構建相對完善的空間發展格局,增強中等收入群體的韌性,有效擴大中等收入群體規模。

(一)對中等收入群體內涵的再闡釋及空間層面的考察比較

本文測算的中等收入群體僅是收入層面的指標,在地區、城鄉間的比較也仍限于收入層面。從理論上分析,能夠真正具有可比性的指標應包含外部環境、社會福利等因素,既包括可測度因素,又應考慮到不可測度的因素。中等收入群體對應的中等收入標準應該考慮到個體所處的外部環境。結合中等收入群體的本質內涵和區域協調發展的基本規律,從空間視角探究中等收入群體的提質擴容需要具備一些比較要素,而這些比較要素背后不僅涉及區域經濟發展問題,而且涉及諸多公共政策的改革重點。

擴大中等收入群體規模,應當立足于不同地區在經濟發展中的可行路徑。鑒于此,我們從理論層面對現有指標體系進行了一定改進。從區域經濟學的經典理論出發,決定人口分布或跨區域流動的因素主要包括看得見的因素和看不見但感覺得到的因素。看得見的因素主要有工資收入水平、公共服務水平及覆蓋面、生活成本等;看不見但感覺得到的因素主要有居民或家庭幸福感、社會認同感、社會溢出效應等。與此對應,本文認為,中等收入群體的測算也應包含看得到的因素和看不見但感覺得到的因素。中等收入群體指標測算最核心的因素依然是人均收入水平,在此基礎上,還應考慮家庭幸福感、所在地區的生態環境、所在地區的社會保障水平和生活成本等。

(二)立足空間格局優化,推進中等收入群體提質擴容

促進更多低收入群體進入中等收入群體,形成“橄欖型”的社會結構,根本在于提升經濟效率和居民收入水平,重點在于在保持經濟高質量發展的同時,更加注重在初次分配階段惠及更多人群,讓經濟增長成果實質性惠及勞動群體。我國不同地區的經濟發展水平差異較大,中等收入群體的比重差別亦較大。收入水平和收入分布情況是影響中等收入群體比重的兩個重要變量。以人均GDP為例,我國省域之間的人均GDP差距經歷了改革開放前的波動及改革開放后先收斂、再發散、又收斂的過程。從經濟活動分布來看,改革開放后,隨著市場經濟體制的不斷完善,生產要素在空間范圍內流動性得到加強,我國經濟發展格局正在走向集聚,與此同時,也是空間經濟發展差距走向收斂的過程。伴隨著整體集聚和區域經濟收斂,我國整體和區域內部的人均收入水平得到了顯著提升。基于區域經濟理論分析,生產要素在空間范圍內的再配置過程是人均收入水平提升的過程,同時也是收入分配格局改善的過程。在空間經濟層面則表現為在集聚中走向平衡(人均意義)。因此,從空間層面考量,在相對收斂的經濟格局下,各地區人均收入水平相近,收入分布相近,此時,整體中等收入群體比重會進入一個相對最優狀態。下文通過一個在集聚中走向平衡的發展模型,提出中等收入群體提質擴容的基本路徑。

1.一個簡約的理論分析模型:在集聚中走向均衡

假定存在兩個地區(A:城市、B:農村)(同樣可類似拓展到發展程度有差異的不同地區比較),A地區的經濟發展水平相對較好,集聚了更多人口和現代產業,但其人口密度顯著低于經濟密度,擁有更多的就業機會和更高的工資水平,也存在更高的生活成本,主要體現為高房價。B地區的經濟發展水平相對較低,其人口密度高于經濟密度,工資水平和生活成本相對較低,就業結構單一,主要從事農業生產,存在富余勞動力。

從我國發展階段的現實考慮,不同地區之間勞動力流動的主要決定因素仍然是工資水平的差異。根據二元經濟理論,推動農村富余勞動力向城市轉移的動力主要來自城市高工資和好的就業機會的拉動效應,以及農村內部淘汰農業生產低技能勞動力的推動效應。由此,轉移到城市的農村富余勞動力也分為技能較高和較低兩類。假定總人口是給定的P,A地區的人口為aP,其中高技能人口為abP,低技能人口為a(1-b)P;B地區的人口為(1-a)P,高技能人口為(1-a)cP,低技能人口為(1-a)(1-c)P。除工資收入外,兩個地區的居民均存在其他看得見和看不見的收益和生活成本,如公共服務水平、生態環境、幸福指數、房價等。綜合工資收益,可得出兩個地區的實際收入水平。

作為重要的生活成本,房價會隨著人口的增多而上漲,意味著整體的生活成本上漲,而公共服務、生態環境等均有較大的規模效應。A地區的人均綜合收益初期高于B地區,A地區的人均綜合收益存在集聚效應帶來的收入提升作用和生活成本上漲帶來的制約效應;B地區的人口流出將降低生活成本,并提升人均資本水平。

初期,由于工資收入處于絕對主導,加之A地區天然的規模經濟效應,B地區必須持續減少人口以走向均衡發展。借鑒劉易斯理論,在勞動力流動過程中,存在A地區高工資收益對B地區勞動力的拉力效應,也存在B地區內部淘汰過程的推力效應,因此,在B地區向A地區流入人口中同時存在一定比例的高技能和低技能人口。而在A地區內部,基于產業多樣化的優勢,高低技能勞動者之間存在一定比例的互補性。從整體來看,B地區人口流出,在其他資源給定條件下,人均資本和收益均得到提升,人力技能結構得到優化,其收入分配格局也得到了優化。A地區在人口流入的同時,由于規模經濟效應,整體人均收入水平得到提升,尤其是A地區流入的高低技能勞動者的收入水平也得到了提升,更重要的是其就業彈性和收入韌性會得到明顯提升。如此,不僅兩個地區的人均收入水平得到收斂,整體人均收入水平得到提升,更為重要的是收入分配格局得到改善,收入韌性得到加強。只有當兩個地區的實際人均收入水平達到均衡后,要素流動才會趨于穩定。

2.關于理論的現實寫照:空間優化與中等收入群體提質擴容

從第七次人口普查數據可以看出,目前我國的城鎮化率已經達到64%,大量的人口集中于城市。從城鎮化的一般規律和經濟發展階段來看,目前決定人口流動的主要因素是工資收入水平和以房價為代表的生活成本[11]。盡管近年來不斷高企的房價增加了城市居民尤其是年輕一代的生活成本,但人口東流的大趨勢并未改變[7],尤其是隨著我國逐漸進入后工業化時期,服務業已成為主導型產業,其不可貿易特點決定了集聚的重要性。相較于制造業的集聚和轉移,在未來相當長的一段時期內,城市經濟逐步轉向服務業發展為主,為了實現區域協調發展,動人的政策相比動錢的政策將顯得更為必要和有效。正是在這樣的背景下,才更有利于培育中等收入群體。原因有以下幾點:堅持用腳投票的城市化戰略,逐步放松限制人口流動的諸多公共政策因素,有利于勞動力在空間范圍內的再配置,一方面有利于釋放新一輪的結構化改革紅利,推動整體經濟增長;另一方面有利于提升整體居民收入水平,培育更為廣泛的中等收入群體。已有大量研究表明,流動能夠帶來收入的增長[11],對于流動的群體而言,在用腳投票的基礎上,能夠進入更大的勞動力市場,有更多的工作機會、更高的工資待遇、更多的學習機會和知識外溢,在技能—職業匹配的規則下,在更大的市場更有利于發揮個體的技能水平,更有利于實現技能溢價。此外,在更大的勞動力市場,由于技能之間存在需求匹配關系,高技能勞動者集聚的同時會帶來相對低技能勞動者的流入。這不僅有效提升了不同技能水平外出勞動者的收入水平和就業機會,而且減少了欠發達地區的勞動力規模,提升了其人均資本和資源存量,有利于欠發達地區的勞動者提升收入水平。破除區域間要素流動的制度性障礙,不僅有利于實現整體居民收入水平的提升,而且有利于從人均意義上推進區域之間的相對平衡發展,從而增強居民保持相對穩定工作和收入的韌性,通過公共資源覆蓋面跟人走的政策導向,增強流動人口的留居意愿和期望,促使大量的流動人口敢于消費。

然而,受限于我國的戶籍制度、土地制度等改革不徹底,在過去的城鎮化進程中出現了城市內部的“新二元結構”。由于大量的流動人口難以平等地享受城市的公共服務,甚至在就業、收入方面均存在諸多制度性壁壘導致的不平等問題,使大量的流動人口不敢消費、不愿消費。人戶分離現象的普遍存在,使得流動人口在城市工作獲得的收入更多以儲蓄或者回寄款的方式補給家用。此外,公共政策方面的覆蓋面有限,導致我國出現大量留守兒童,嚴重制約了未來人力資本的培育,同時也導致收入流動性下降,不利于臨近中等收入群體的人群進入中等收入群體。

在城市中,更多的中等收入群體與更大收入差距并存。城市中的規模經濟,有利于個體收入提升,這主要依賴于更高的工資水平、更多的擇業機會、更好的技能學習環境等。與此同時,城市中面臨著逐步擴大的收入差距的挑戰。中等收入群體規模的擴大,一方面依賴于收入的可持續增長,另一方面還有賴于收入分布格局。

四、促進中等收入群體提質擴容的政策建議

中等收入群體提質擴容的根本問題在于保持高質量的經濟社會發展。從中等收入群體“提質”角度來看,需要從提升其人力資本水平、生活幸福感、收入水平等方面推進;從“擴中”角度來看,需要精準施策,充分考慮區域差異、群體差異,以有潛力進入中等收入的群體為重要抓手,依托發展戰略,加強公共服務建設,強化要素市場改革,優化資源再配置,推動整體發展格局新局面的建設。“提質”和“擴中”是相輔相成的一個動態過程,要充分考慮差異性、階段性,統籌推進相關政策的改革完善。

(一)以提升經濟效率為根本抓手推動居民收入水平穩步提升

一是以集聚促平衡,優化資源配置,推動經濟發展效率提升。中等收入群體提質擴容首要的是發展,基本前提是做大經濟發展的“蛋糕”。我國經濟增速趨于下滑,既有周期性、發展階段性因素,又有結構性錯配因素。當前我國區域層面的經濟活動與人口活動分布仍然存在不平衡問題,正是配置的不平衡導致了發展的不充分,就微觀層面而言,則體現為不同區域居民收入的不收斂。其背后的原因在于,規模經濟效率不充分,資源配置效率的潛能沒有得到充分釋放。應當堅持各類生產要素在市場的配置機制中再配置,實現人、財、物在空間范圍內的同步流動。理論和實踐均可支持在集聚中走向平衡的發展路徑可有效解決公平與效率的協調關系。走集聚的大國發展路徑能夠實現區域層面的經濟收斂,同時能夠實現區域層面人均收入水平的收斂,在提升經濟效率的同時,實現居民收入水平提升,有利于從全局層面提升中等收入群體比重。

二是營造和諧公平的發展環境,完善經濟發展成果共享的相關政策。順應市場規律,推動戶籍制度改革,營造公平的就業、教育環境。有效破除城市內部的二元結構,加強人口流入地的公共服務覆蓋力度,加強職業教育培訓,讓城市外來人口共享城市公共資源,推動人進得來、留得住、發展得好的城鎮化模式。隨著本土勞動力老齡化程度加劇,大量外來人口將是城市未來發展中的重要動力。要破除由于戶籍身份差異帶來的就業歧視,放寬落戶條件,破除就業壁壘,保障全體居民的就業權利,為更多居民提供在正規部門就業的機會。

(二)構建以城市群、都市圈為主體的新型空間格局

一是從全局視野推動以人為核心的全面發展,破除經濟二元性。當前我國經濟中存在著兩種二元性:一種是工業經濟和農業經濟的二元性,根植于城鄉二元體制,體現為農村戶口和城市戶口居民之間的二元性。另一種是收入格局的二元性。從當前我國的城鎮化率看,第二種二元性已經不再單純是第一種二元性造成的,而更多的是工業化進程中我國特有的城鎮化路徑導致的,集中體現為“土地城鎮化遠快于人口城鎮化”。這兩種二元化的經濟形態導致了大量流動人口的半城市化問題,農民工大部分收入來自城市務工,卻很少進行發展型和享受型消費,大量收入匯款至農村進行宅基地改造擴建。由于農村缺乏充分的就業機會,投資改建的宅基地大量空置,導致農民有財產卻沒有財產性收入。破除這兩個二元性不僅有利于擴大中等收入群體,而且有利于釋放更多消費潛能,助力經濟發展。未來應當以破除這兩種經濟二元性為目標,推動城鎮化高質量發展,加大在教育、社保、住房、醫療等方面的改革力度,通過公共服務改革真正吸納外來人口,真正實現以人為核心的城鎮化。

二是構建互聯互通城市群網絡體系,釋放經濟發展的結構潛能。我國是一個有著14億人口的發展中大國。以超大城市為核心,周邊城市形成梯度發展的都市圈和城市群,是未來重要的發展方向,同時也是我國經濟重要的結構性潛能所在。未來我國區域經濟將形成一個梯度發展格局,重點以中心城市和城市群為載體。區域一體化將是我國經濟一體化的重要載體,有助于引導各類生產要素在不同地區之間合理配置,實現高效的集聚,提升生產效率。一方面,可以給已經進城的農民工提供更為穩定的就業機會;另一方面,也可以通過疏解核心城市的結構性矛盾,通過局部一體化的圈層效應,合理引導就業人員的空間分布,降低目前在核心城市生活高壓下的不穩定就業。通過都市圈與核心城市的結構性調整,提升城市發展的質量。

(三)精準識別,制定差異化的政策

在提高中等收入群體質量方面,一要提升中等收入群體的就業質量,以保障收入韌性;二要提升中等收入群體本身的技能水平,以提升其對于不確定性環境的應對能力,防止其收入、消費的降級風險;三要提升中等收入家庭的生活質量,盡可能解決部分中等收入群體的子女隨遷、職住分離、醫療社保、子女入學、住房優惠政策等重要的生活問題,通過公共服務領域的改革提升中等收入家庭的幸福指數,降低其生活成本,促進財富積累[12]。

在穩定中等收入群體方面,農民工、城市白領、自營商販、創業人員和高技能人才等都是中等收入群體的重要組成部分,但是不同群體面臨的主要訴求存在較大差異。比如:農民工更重要的在于享受公共服務、就業、工資待遇、職業培訓、子女入學等方面的公平權利,自營商販和創業人員需要更加重視良好的營商環境和融資優惠政策;城市白領更需要城市提供廉租房保障,還要破除制約其財富積累的教育、醫療等發展型消費支出問題等。在“擴中”的政策制定中,應該有所區別地對待不同群體的主要訴求,精準施策,主次分明,梯度進行,制定結構化的政策框架。

在促進低收入者進入中等收入群體方面,要防止現有的中等收入群體的降級風險,給相對低收入群體提供更多的生活、就業保障,防止因病致貧、因學返貧,盡可能通過政策兜底降低其外部環境的不確定性。要提高低收入者的創收能力,加強針對低技能人群和低收入人群的職業教育、培訓投入,以扶智、扶技促收促就業,推動其進入中等收入群體。尤其要重視這類群體下一代的教育公平問題,防止由于收入分化導致下一代輸在“起跑線”。

(四)實施科教興國戰略,重視人才培養和人才配置

一是培育高素質人力資源。人才是興國之利器,是促進經濟發展、推動產業升級的核心動力。培育高質量的人才隊伍,一方面能夠推動創新發展,提升產業附加值,促進經濟高質量發展;另一方面,在應對技能偏向型的技術革命的過程中,增強勞動與技能崗位的適配性,能夠提升初次分配中的勞動報酬,提升中等收入群體的收入。

二是加強教育資源的投入。通過教育券配置教育資源,夯實教育普惠政策力度,加強初級教育的覆蓋面和公平性,有利于降低中等收入群體的教育支出,增強社會流動性,實現“提低”和“擴中”。要緊密結合社會發展需要,增強高等教育的專業性和實用性,培育相當規模的精英儲備人才,提升中等收入群體的質量。 [Reform]

參考文獻

[1]劉培林,錢滔,黃先海,等.共同富裕的內涵、實現路徑與測度方法[J].管理世界,2020(8):117-129.

[2]楊汝岱,朱詩娥.公平與效率不可兼得嗎?——基于居民邊際消費傾向的研究[J].經濟研究,2007(12):46-58.

[3]王一鳴.擴大中等收入群體是構建新發展格局的重要途徑[J].金融論壇,2020(12):3-8.

[4]李實,楊修娜.中國中等收入群體到底有多少[EB/OL].(2021-04-30)[2021-09-30].https://opinion.caixin.com/2021-04-30/101704347.html.

[5]鄧仲良.中國服務業發展及其集聚效應:基于空間異質性的視角[J].改革,2020(7):119-133.

[6]羅重譜,李曉華.中國超大規模市場優勢發揮與“雙循環”新發展格局的構建[J].學習與探索,2021(10):89-98.

[7]陸銘,張航,梁文泉.偏向中西部的土地供應如何推升了東部的工資[J].中國社會科學,2015(5):59-83.

[8]陳秀山,李逸飛.中國城市化進程中的認識誤區、政策矛盾與目標選擇[J].學習與實踐,2016(5):11-20.

[9]陸銘,陳釗,萬廣華.因患寡,而患不均——中國的收入差距、投資、教育和增長的相互影響[J].中國社會科學,2005(12):4-14.

[10]李瑩,呂光明.我國城鎮居民收入分配機會不平等因何而生[J].統計研究,2018(9):67-78.

[11]李靜,李逸飛,周孝.遷移類型、戶籍身份與工資收入水平[J].經濟理論與經濟管理,2017(11):72-84.

[12]張來明,李建偉.促進共同富裕的內涵、戰略目標與政策措施[J].改革,2021(9):16-33.

Research on Quality Improvement and Capacity Expansion of China's Middle-income Groups for Common Prosperity

LI Yi-fei

Abstract: It is of great strategic significance to move towards common prosperity in high-quality development, improve the proportion and quality of middle-income groups, and build a distribution structure with large middle and small ends. To improve the quality and expand the capacity of middle-income groups, we need to coordinate the relationship between the government and the market. Using CHIP(2018) data to calculate the proportion and basic characteristics of China's middle-income groups, it is found that cities and the eastern region are the main areas of China's middle-income groups. In recent years, the proportion of middle-income groups in China has continued to increase, and there is still considerable room for improvement in the future, but it is also facing the challenges of spatial mismatch, income inequality, population aging and other factors. Under the market mechanism, we should follow the development path towards balance in agglomeration, and we can improve the quality and capacity of middle-income groups from the overall level. Therefore, it is necessary to improve the quality of economic development as the foundation and optimize the allocation efficiency with the market mechanism as the main line. Relevant reform policies should be targeted at different groups and implemented accurately.

Key words: middle-income groups; income gap; spatial pattern; high-quality development; common prosperity