論威爾第《納布科》序曲的戲劇性功能

王 尊

意大利歌劇作曲家朱塞佩·威爾第(Giuseppe Verdi 1813-1901)是意大利歷史上極具聲望的偉大歌劇作曲家。威爾第一生總共創作了26部歌劇,被譽為“意大利歌劇之王”。[1]威爾第在批判繼承意大利傳統歌唱藝術的基礎上,豐富了歌劇藝術的戲劇表現能力,著力在歌劇中展現表達人的真實情感,注重描繪群眾疾苦和弘揚祖國統一,立足歌劇傳統、關注人心人性、情系民族國家、大膽改革創造,把意大利歌劇藝術推向了新的高峰,成為繼意大利“美聲歌劇三杰”之后19世紀意大利最偉大的歌劇作曲家。[2]

一、威爾第歌劇創作及相關研究

威爾第的歌劇創作分為早、中、晚三個時期。19世紀40年代是威爾第歌劇創作的早期,這一時期威爾第的歌劇作品如《列尼亞諾戰役》主要以愛國主義為題材,情感波動巨大、戲劇情節緊張、音樂語言剛健。[3]19世紀50-60年代是威爾第歌劇創作的中期,也是其最為輝煌耀眼的階段。在這一階段,威爾第聚焦于表現人性沖突,其歌劇作品大多情節曲折離奇、結構簡潔緊湊,體現出了強烈的浪漫主義傾向,誕生了《茶花女》、《弄臣》、《游吟詩人》等享有崇高地位的作品。[4]19世紀70-90年代是威爾第歌劇創作的晚期。在這一時期,威爾追求現實主義的表現手法,追求通過音樂語言把戲劇情節和人物情感巧妙地融為一體,較為徹底地擺脫了傳統意大利歌劇片面炫耀歌唱技巧、輕視戲劇內容與人物塑造的錯誤傾向,把意大利歌劇推向了新的層次與境界。[5]

國內外對威爾第歌劇的研究并不缺乏,但大多數研究都集中于威爾第最為著名的作品,有一些知名度相對較低,但藝術價值很高的作品未得到應有關注。從研究內容上看,關于威爾第歌劇的研究多集中于《弄臣》、《茶花女》等中晚期的知名歌劇作品,對于威爾第早期歌劇作品的研究較為缺乏。[6]從研究體裁上看,對于威爾第歌劇的研究往往聚焦于詠嘆調作品,對于歌劇序曲等其他體裁的作品關注較少。[7]從研究角度上看,多數研究圍繞歌劇的演唱技巧、藝術特征和人物塑造,對其音樂的戲劇性功能的研究相對較少。[8]正因如此,本文選取威爾第早期歌劇《納布科》的序曲為題,以其音樂的戲劇性功能為切入點,力圖從一個相對新穎的角度闡釋作品的高妙之處。

二、威爾第歌劇《納布科》戲劇內容簡介

《納布科》共分為四幕,結合了意大利國家未完成統一、長期受外國統治壓迫的社會現實,反映了意大利人民渴望祖國統一的心聲,一經演出就大獲成功,其中第三幕的合唱曲《飛吧,思想,乘著金色的翅膀》更是傳遍大街小巷,時至今日仍是意大利最為著名的愛國歌曲之一。《納布科》講述了狂妄自大的巴比倫國王納布科將戰敗的希伯來人擄到巴比倫,而希伯來人深處異國他鄉,在被奴役、被壓迫的絕境中,仍然堅守著自己的信仰和對自由的渴望,最終感化納布科,重獲自由和解放的故事。

三、威爾第歌劇《納布科》序曲的戲劇性功能

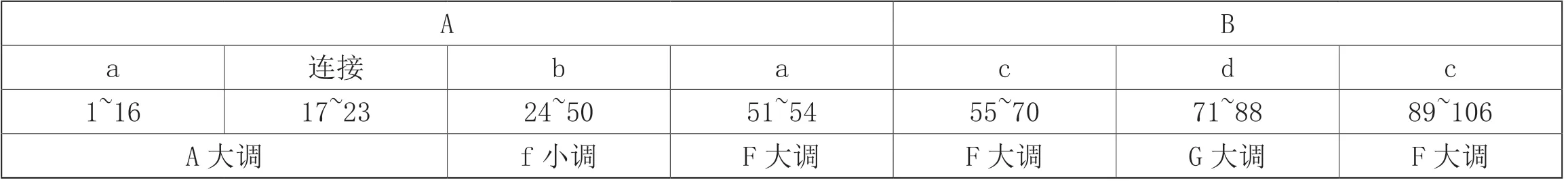

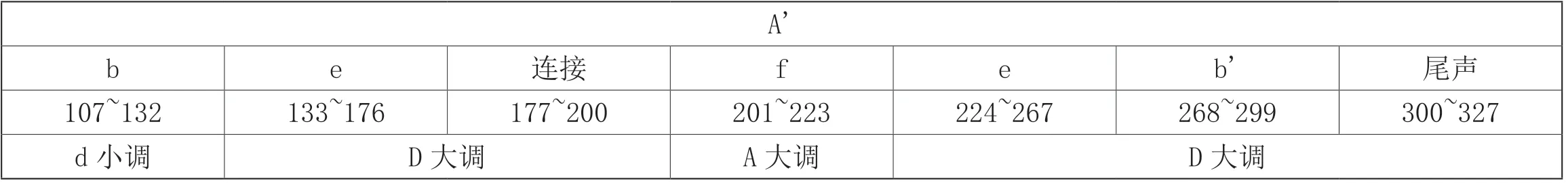

《納布科》序曲采用了復三部曲式,以高度的概括性,把兩個多小時的歌劇“濃縮”到七分鐘的音樂中,較為完整地呈現了整個戲劇情節,具有重要的戲劇性功能,也展現出威爾第巧妙的音樂構思和高超的作曲技巧。接下來,本文將從音樂發展預示戲劇走向、音樂設計貫通戲劇邏輯、音樂主題指明戲劇重點三個角度,力求全面地對威爾第《納布科》序曲的戲劇性功能展開分析。

A B連接 b a c d c 1~16 17~23 24~50 51~54 55~70 71~88 89~106 A大調 f小調 F大調 F大調 G大調 F大調a

A'b e 連接 f e b' 尾聲107~132 133~176 177~200 201~223 224~267 268~299 300~327 d小調 D大調 A大調 D大調

(一)音樂發展預示戲劇走向

《納布科》序曲的展開、發展與戲劇情節的展開、發展有著高度的一致性,在歌劇最開始時首先被呈現給觀眾,對整個戲劇的走向起到了很好的預示作用。

序曲的A部描繪了猶太人遭到巴比倫人侵犯,家國淪亡的故事。在a樂段里,樂團先后兩次在A大調上奏出一個舒緩的動機,節奏規律而簡潔,洋溢著幸福與溫暖,象征著巴比倫大軍入侵之前猶太人民的美好生活。在這個動機兩次出現之間夾雜著一個時長4個小節的肅殺的動機,由銅管演奏出強勢而凜厲的柱式和弦以及急促的上行、下行音階,與前后形成了強烈的對比。這個埋藏在舒緩旋律中間的肅殺動機仿佛是隱藏于猶太人民美好生活里的兇兆。a樂段之后是一個連接段落,在緊張而不詳的長音的籠罩下,威爾第大量使用小二度的音程進行上行、下行模進,令人不安的氣氛逐漸濃重,仿佛a樂段的兇兆逐漸從預言變為現實。b樂段中音樂轉入f小調。第36小節來自銅管組的強音突然闖入,打斷了原有的旋律,對應著巴比倫王納布科帶兵闖入神殿,猶太人民到了生死存亡的關頭。而后第39小節又短暫回到了大提琴跳音的旋律,象征著猶太人的抗爭并沒有停止。但很快,第40小節又再次回到了代表著納布科的威壓的凜厲的銅管柱式和弦,并以一個帶延音記號的八度雙音給b樂段作結,代表著暴虐的納布科最終占據了上風,猶太人遭遇了失敗。A部最后,音樂在F大調上短暫地回到了代表猶太人幸福生活的a主題。從音樂結構上來講可以理解為對a主題的再現,但從音樂展開預示戲劇走向的角度來分析,這短短3小節的a主題代表著雖然遭受奴役(體現在其調性從A大調變為F大調),但猶太人民仍然心懷對故國美好生活的懷念和重獲美好生活的信心。

序曲中段B部主要講述了被俘虜的猶太人懷念故國,堅定反抗信心的故事。在B部中,威爾第非常完整地呈現了著名的《飛吧,思想,乘著金色的翅膀》。首先是較為深沉、哀婉的c段,象征著猶太人家國淪亡的痛苦與哀傷。隨后轉入更加高亢、飽滿的d段,代表著猶太人在先知的帶領下重燃希望。音高、強弱上的對比賦予了這段旋律強烈的抒情性。音樂再次回到c段時,已和第一次出現的c段略有不同,出現了以連續跳音的形式呈現的歡快的柱式和弦,代表此時的猶太人已經充滿希望與憧憬。

隨后序曲進入C部,主要講述了猶太人民奮起抗爭、獲得勝利的故事。代表著猶太人民的抗爭的b主題在C部最開始再次出現,象征著猶太人民掀起了反抗巴比倫奴役的斗爭。在猶太人民的抗爭之下,音樂由d小調轉入了D大調,進入了輝煌的e段,象征著在不懈的抗爭下,猶太人民獲得了斗爭的勝利。經過一個連接段落,音樂進入以舞曲節奏演繹的明快的f段,代表著猶太人解放后的歡騰。再現了e段后,音樂進入了情緒無比熾烈、旋律無比輝煌、節奏無比豪邁的b’段。b’段由b段改成大調后變奏而來,一掃b段緊張壓抑之感,引導音樂最終進入輝煌的尾聲,象征著猶太人民之于巴比倫侵略者的大勝利、民族解放之于大國奴役的大勝利、自由民主之于暴政統治的大勝利。

(二)音樂設計貫通戲劇邏輯

威爾第中晚期作品體現出顯著的整體化、連貫化的傾向。[9]如其晚期歌劇作品《阿依達》,大量運用了主導動機,大量采用浪漫曲、場景音樂等音樂形式取代傳統詠嘆調,模糊了歌劇的分場結構和詠嘆調、宣敘調之間的界限,強化了歌劇的整體性、邏輯性。[10]部分研究認為威爾第晚期作品的這種傾向是對瓦格納風潮的回應、是外界力量作用于威爾第歌劇創作的結果。[11]然而筆者認為,威爾第晚期作品體現出的這種傾向更是威爾第逐漸探索開發歌劇藝術形式、逐漸自我革命與自我超越的自然結果,這種傾向在《納布科》序曲中已經初露端倪。在《納布科》序曲中,威爾第通過多種音樂設計,嘗試貫通戲劇的內在邏輯,加強歌劇整體性、邏輯性。

比如,威爾第通過把各個主題“故事化”和反復再現的音樂設計,搭建、貫通整部歌劇的戲劇邏輯。根據上文分析,每個主題都象征著特定的故事內容,如a主題每次出現都代表猶太人民的幸福生活,b主題每次出現都代表著戰爭與猶太人民的反抗。正是這種把音樂材料“故事化”的音樂設計,才使得用音樂講故事成為可能,進而用序曲梳理、打通戲劇的邏輯。

再比如,在音樂設計上,序曲全曲大量運用了“一個長音+兩個時值為該長音一半的短音”的節奏型。該節奏型在a、b、e、f主題中均有大量運用,方便起見后文暫稱為長短短節奏型。序曲前后節奏的相對一致成就了音樂風格的前后協調,使得通過音樂語言講出的故事更加通順。另外,該節奏隨序曲的展開也在發展變化。在情緒舒緩的a主題中,長短短節奏型后跟隨了兩個長音,構成聽感平和的“長短短長長”節奏;在情緒緊張的b主題中,長短短節奏型后跟隨了兩個短音成句,構成聽感急促的“長短短短短”節奏;在情緒熾烈的f主題中,長短短節奏型獨立成句出現,歡快而利落。節奏的發展變化暗合戲劇內容與情感的發展變化,這種音樂設計也使得序曲能夠更合理地表達、貫通戲劇邏輯。

(三)音樂主題指明戲劇重點

從戲劇情節來看,《納布科》的發展脈絡較為混亂,其中至少有三條較為明顯的戲劇發展脈絡。其第一條是圍繞Fenena、Abeagle和Ismaili之間三角戀情的戲劇發展脈絡;第二條是展現納布科由信仰巴爾神到改宗猶太教、以懺悔與救贖為主旨的戲劇發展脈絡;第三條是呈現猶太人從被奴役、被壓迫到獲得解放的、以民族解放和國家統一為主旨的戲劇發展脈絡。不同脈絡之間錯綜復雜,重點不突出,很多故事分支的展開并不充分,如何用音樂方法使得《納布科》的戲劇重點更加突出、中心思想更加統一是遺留給作曲家的重大難題。通過上文分析可知,《納布科》序曲通過音樂的發展,為觀眾展開了一個猶太人民從美好生活遭到巴比倫大軍打破,到被奴役時懷念古國,再到奮起反抗重獲解放的故事,對于其他的情節則沒有進行重點的描繪。雖然《納布科》歌劇的脈絡較為混亂,但《納布科》序曲的主題與脈絡卻非常統一,僅重點展開其第三條戲劇發展脈絡。通過序曲的強調,威爾第突出了《納布科》的重點,指出了戲劇的核心主旨,即愛國主義與民族解放。

四、《納布科》序曲的啟示

在歌劇領域,關于歌劇的戲劇成分和音樂成分孰輕孰重的爭論由來已久。[12]《納布科》序曲就其形式而言更多是音樂的,就其內容而言更多是戲劇的,音樂與戲劇二者通過威爾第的巧妙構思和高妙處理,在《納布科》序曲中融為一體、彼此成就。在筆者看來,音樂構成了歌劇之形式、戲劇構成了歌劇之內容。形式與內容對立統一、不可偏廢,兩者共同決定了歌劇的影響力、生命力。音樂之形式需能承載戲劇之內容,戲劇之內容須契合音樂之形式,二者協調方能成就歌劇的整體性。《納布科》序曲為我們提供了一個極佳的音樂與戲劇、內容與形式相輔相成的典范,可供后世的音樂創作者與研究者學習借鑒。■