基于深度學習的教學設計

錢婧 馮志偉

摘 要 深度學習是一種以學生為主體的學習方式,學習的目的在于將知識轉化成對學生來說有意義的東西。一般來說,深度學習的教學路線包括確立高階思維發展的教學目標、設置有利于知識建構的主題或問題、突出以學生為中心的教學策略、充分發揮信息技術手段的支持作用以及評價和反思五個階段。以“依據化學方程式的計算”教學為例,教師依據深度學習的教學路線組織教學,能夠有效促進深度學習的發生,提升學生的思維品質。

關鍵詞 深度學習;教學路線;化學方程式的計算

中圖分類號 G633.8

文獻標識碼 A

文章編號 2095-5995(2021)10-0063-03

一、 深度學習的內涵及特征

20世紀70年代,美國學者馬頓等人根據學生在學習過程中對信息的處理方式的不同提出了深度學習的概念,由此開啟了深度學習在教育界的研究浪潮。[1]實際上,深度學習既不神秘,也不是前所未有的新創造,它是與淺表學習相對應的概念。從這個角度來說,我們只要了解什么是淺表學習,就能很容易理解深度學習的概念。大衛·珀金斯曾提出了3種值得關注的知識學習結果,即惰性知識、幼稚知識和模式化知識。惰性知識意味著除非在諸如練習、作業、考試這樣有著明確刺激—反應的情境之下,否則我們不會想到它;幼稚知識是學生在學習后重新回到早期對問題部分或全部錯誤的直覺理解狀態;模式化知識是學生只學習解決問題的步驟,機械地執行處理問題的方式,而不理解使用這種步驟的原因。如果學生的學習僅僅停留在這些知識上,整個學習過程就是淺表學習。由此,我們可以推斷出,深度學習強調的是學生在理解層次上的深度,以及在理解的基礎上建構新舊知識之間的聯系并加以遷移、應用,創造性地解決實際問題的學習。教師通常需要將學生置身于真實的問題情境中,通過設置學習任務,幫助學生將單一、零散的知識自主建構為結構化的知識體系,并利用其解決實際問題,從而使學生能將所學遷移應用到新的情境中,解決新的問題。

由于國內對深度學習的研究起步較晚,理論和實踐研究仍相對缺乏,加上教師自身對深度學習內涵的理解不清晰和課堂教學設計能力的不足,使得深度學習變成了一種口號而非學生自主建構知識的有意義學習。因此,課堂教學是否具有深度學習的特征是衡量課堂中深度學習是否真正發生的關鍵。通過整理文獻,本研究將深度學習的特征歸納為以下幾點:第一,深度學習不是簡單地識記知識,而是對學習內容的整體認知,要求學生能把新知整合到原有的認知結構中。第二,深度學習注重學生情感的積極投入,在這些情感內驅力的作用下,學生能對學習內容進行思考和探究,在學習過程中展開積極的溝通與合作,對知識進行批判性的理解。第三,深度學習強調抓住學習內容的關鍵,全面把握所學知識的本質聯系,將學到的知識進行遷移和應用。第四,伴隨深度學習的教學方式是深度教學,它不同于夯實“雙基”、拓展知識的教學,而是走進學生情感、思維深處的教學。

二、 深度學習的教學路線構建

深度學習不僅是一種教學理念,還是一種實實在在的教學行動,有一套完整的教學路線。

當然,由于不同研究者對深度學習的認識不同,其所主張的深度學習的教學路線也會存在一定的差異。比如,美國教育研究者埃里克·詹森和尼安·尼克森提出了包括設計標準與課程、預評估、營造積極的學習文化、預備與激活先期知識、獲取新知識、深度加工知識和學習評價七大步驟的深度學習教學路線。[2]我國教育研究者嚴先元從明確深度學習的教學事項、提供深度學習的活動載體和掌握深度學習的指導要領三個角度提出了具體翔實的深度學習的教學實施策略。[3]本文依據上述提出的深度學習的內涵,在借鑒已有的關于深度學習的教學路線研究成果的基礎上,根據當前課堂教學實際提出如下深度學習的教學路線:

(1)確立高階思維發展的教學目標。著眼深度學習的教學,要突破三維目標分類陳述的限制,將學生高階思維能力的發展作為教學的首要目標。高階思維能力的發展程度是深度學習與淺表學習的最大區別。

(2)設置有利于知識建構的主題或問題。深度學習強調學生在記憶、理解知識的基礎上,對知識進行有益的建構,而以主題或問題為形式的知識建構,能有效地實現知識的系統化學習。

(3)突出以學生為中心的教學策略。學生是深度學習的主體,無論是內化建構知識,還是遷移運用知識,任何外在的影響或力量都不能使之主動發生。因此,教師開展深度教學,就必須突出以學生為中心的教學策略,充分發揮學生的積極主動性。

(4)充分發揮信息技術手段的支持作用。教師將信息技術手段運用到課堂教學中,可以為學生創設情境,幫助學生理解學習內容,促進新舊知識之間的聯系,提高教學效率,從而實現問題的解決。

(5)評價和反思。評價和反思的目的在于引導學生聽取和接受來自他人的反饋與想法,進而修正和完善學習過程與思維方式。教師需要將學習結果及時反饋給學生,引導學生進行反思性學習,提升學習質量。

三、 基于深度學習的教學案例展示

“依據化學方程式的計算”是滬教版化學九年級上冊教材中的內容,這一課的教學應幫助學生從“量”的角度進一步認識化學變化,并利用化學變化中物質間的“量”的關系實現對化學變化的定量研究,從而使學生感受到定量研究化學變化的意義,初步形成物質的變化觀和化學的價值觀這兩個基本的學科觀念。然而,目前這一內容的教學多是以教師示范、學生模仿練習的形式進行,這樣的淺表學習缺乏承載知識的有意義載體,學生不知知識的產生過程,缺少思維活動,也就無法觸摸到知識的內在本質,從而無法自主建構學科觀念。因此,教師需要將核心知識融入有意義的基于問題解決的事件中,在問題的解決過程中不斷加深學生思維的深度,從而實現學生學科觀念的建構。具體的教學設計如下:

(一)確立高階思維發展的教學目標,引領學生學習的方向

深度學習是以高階思維為核心特征的學習,高階思維是發生在較高認知水平層次上的心智活動或較高層次的認知能力,其認知目標應達到布魯姆目標分類學認知水平的分析、評價和創造層次。本課中,筆者設定的教學目標為:(1)能夠利用宏觀—微觀—符號三重表征方式分析反應物和生成物之間的質量關系;(2)會依據化學反應中物質間的質量關系構建依據化學方程式計算的過程;(3)會比較化學變化中的定量計算的方法,體會依據化學方程式計算的意義,認識化學變化中的定量研究對科學實驗和生產實踐的應用價值。

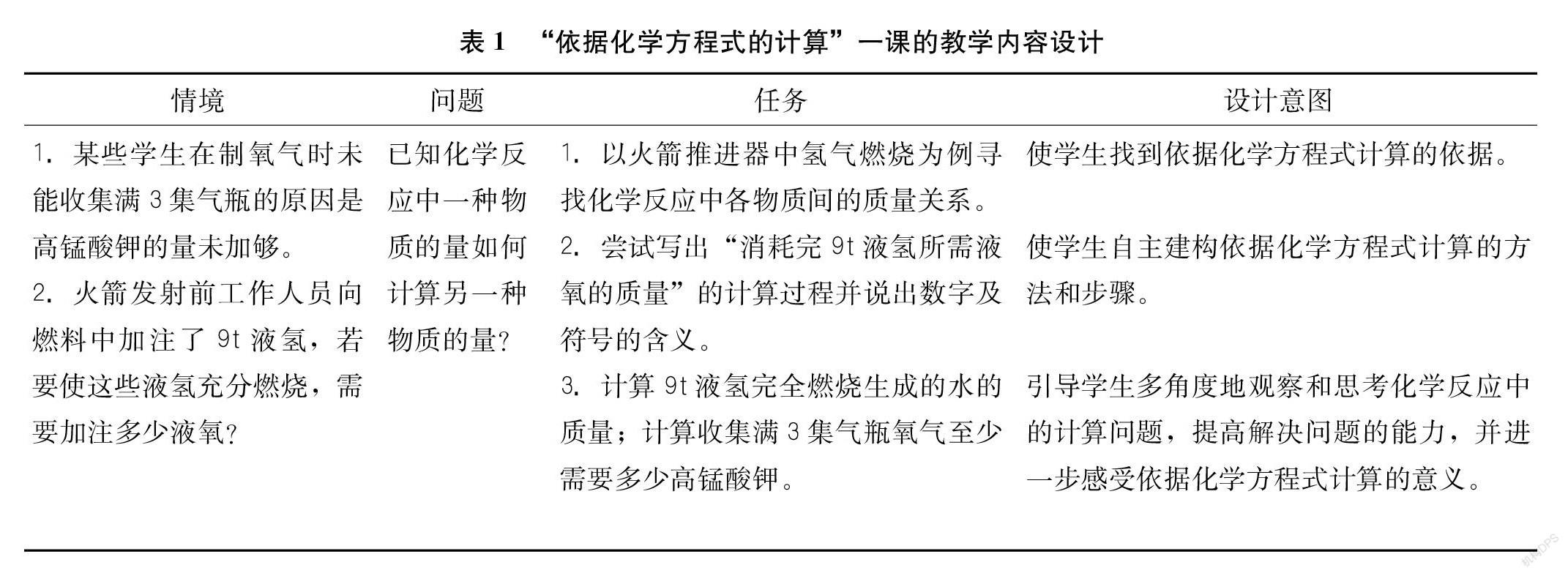

(二)組織結構化的學習任務,引導學生批判建構

學習任務能驅動和維持學生學習的興趣和動機。在深度學習中,任務、情境、問題三位一體:基于真實情境產生需要解決的問題,問題解決指向具體的、需要完成的任務,學生在任務的完成過程中批判性地建構知識和學科觀念。本課中具體的教學內容設計見表1。

(三)運用以學習者為中心的教學策略,引導學生積極體驗

真正的有意義學習是學生對知識進行個人化的、深層次的理解,它需要學生親身體驗知識的產生過程,因此能否讓學生積極主動地參與學習是實現深度學習的關鍵。

1.提供學習支架。教學中的學習支架是教師著眼于學生的最近發展區,幫助學生達到更高層次理解水平的工具、策略和指導等。本節課中,筆者以3個學習任務作為支架引導學生逐步厘清了依據化學方程式計算的依據、方法、步驟和意義。另外,由于學生思維發展水平的限制,他們很難直接從化學方程式中找出物質間的質量關系,在引導學生理解化學反應中存在的宏觀定量關系時,筆者通過示意圖幫助學生建立宏觀、微觀和符號三重表征的聯系,使學生理解化學變化中物質間的質量關系源于微觀粒子間的數量和質量關系。

2.促進師生對話。合理的對話有利于學生對知識進行批判理解與建構,能使學生更積極地投入學習,進入思維層次更高的深度學習狀態。本節課中,當學生發現化學方程式能體現各物質的質量關系后,筆者不急于進行例題的講解和示范,而是讓學生嘗試寫出問題情境2的計算過程。之后,筆者選擇一位提出有代表性解題方案(9∶x=4∶32)的學生與之展開如下對話:

“9”是什么?(師)

液氫的質量。(生)

它沒有單位是否合理?

“x”是什么?(師)

液氧的質量。(生)

未作說明是否合理?

“4∶32”是什么?(師)

液氫和液氧的質量比。(生)

這個質量比是如何找到的?(師)

化學方程式告訴我們物質的質量比為化學計量數與相對分子質量的乘積之比。(生)

為什么是“=”?(師)

化學反應中物質間的質量比是一定的。(生)

為什么?(師)

化學反應中各物質的微粒的個數比是一定的,而每種物質的相對分子質量也一定,所以質量比一定。(生)

在對話過程中,學生在被教師反問、追問的過程中深刻理解了依據化學方程式計算的數字和符號的含義,對依據化學方程式計算的學習由教師要求轉化為主動建構。

3.滲透元認知策略。元認知是學生對自己思維活動的反思和自省。在教學過程中,教師應向學生提供元認知策略,使學生在建構知識的同時能反思、調節和監控自己的學習進程,不斷改進自己的認知。在本課教學中,當學生計算出問題情境2中液氧的質量為72t后,筆者進一步讓學生交流討論“若充入的液氧質量大于72t或小于72t會有什么影響”,使學生體會開展化學變化中的定量研究對生產實踐的重大作用。另外,在任務3中,筆者讓學生從多角度思考并交流“9t液氫完全燃燒能生成多少質量的水”以及“收集滿3集氣瓶氧氣至少需要多少質量的高錳酸鉀”這兩個問題時,學生會從質量比、元素守恒和總質量守恒等角度思考化學反應中的計算問題。學生在這些交流討論中通過審視自己和他人的思維過程來不斷調整、監控自己的學習行為,同時促進了其元認知能力的發展。

(四)運用現代信息技術,支持學習深度發生

提倡深度學習并不是徹底否定淺表學習,也不是排斥淺表學習,因為學習本身就是一個從淺表到深層逐漸轉化的過程。在這個過程中,信息技術手段的合理運用能夠有效促進深度學習的發生。在本課中,筆者較多次地使用同屏技術,

讓學生在分析與討論的過程中,看到自己或其他同學在解題上的“斷點”,由此引發學生的思維碰撞,進一步討論、總結解決問題的方法。

學生的學習在這樣的信息技術手段的支持下變得更清晰,有利于促進學生深度學習。

(五)選擇持續關注的評價方式,引導學生深度反思

持續性和實時性地鑲嵌于學習過程中的評價是判斷學生是否達到深度學習的預期目標、引導學生深度反思自己的學習狀況并調整學習策略的有效途徑。在本課的任務2中,筆者讓學生嘗試寫出計算過程后再說明數字及符號的含義,這樣做的目的是利用學生對數字和符號的含義的說明來評價學生是否真正掌握了依據化學方程式計算的原理。在本課的任務3中,筆者通過觀察學生對問題的解決過程判斷學生是否掌握了依據化學方程式計算的方法和步驟。這些鑲嵌于學習過程中的評價促使學生在自己和他人回答的過程中實現反思、監控與調整自己的學習進程。

(錢婧,吳江區梅堰中學,江蘇 蘇州 215200;馮志偉,吳江區銅羅中學,江蘇 蘇州215237)

參考文獻:

[1] MARTON F,SALJO R. On qualitative differences in learning: Inoutcom and process [J].British journal of eductional psychology,1976(46):4-11.

[2] [美]埃里克·詹森,尼安·尼克森.深度學習的7種有力策略[M].溫暖,譯.上海:華東師范大學出版社,2010:11-22.

[3] 嚴先元.學科教學如何培育學生的核心素養[M].長春:東北師范大學出版社,2017:201-207.

責任編輯:謝先成