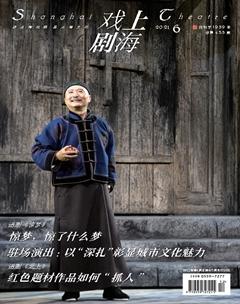

驚夢,驚了什么夢

千山

由毓鉞編劇、陳佩斯導演并主演的《驚夢》歲末來滬,點燃了上海國際喜劇節的開幕式,一連四天的演出場場爆滿。不少觀眾感嘆,將來疫情結束,中國有了一部可以去國際上亮相的作品。《驚夢》是昆曲《牡丹亭》中經典的一折,同時也是故事里戲中戲的部分。用《驚夢》作為劇名,想要傳達怎樣的主旨呢?

舞臺上,古樸雅致的戲臺矗立,是全劇最為核心的意象。地主家傻兒子常少坤在戲臺前翹首盼望六十年老昆班和春社一行,不想戰火將一切毀了,故事也就此發生——和春社被意外卷入戰爭的戰略要地之中,因而不得不配合戰爭雙方進行文藝演出。圍繞這條主線,也有一些副線同步推進,如和春社頭牌童佩云與小生何鳳岐的感情、國共主將之間在場或不在場的交鋒,這些情節線交織在一起,凸顯了大時代背景下個人命運的浮沉;敘述者客觀而克制的敘事風格,也讓每個人物盡可能呈現多面性,頗有莎劇的風采。

編劇毓鉞是創作喜劇的高手,陳佩斯也有著豐富的喜劇表演經驗。誠然,使用抖包袱、錯位等手段制造喜劇效果是必不可少的,《驚夢》的舞臺也的確是高潮迭起、好不熱鬧,引發臺下觀眾笑聲不斷,但該劇更努力呈現出“喜劇的內核是悲劇”的深度。

濃墨重彩之處在于劇中《驚夢》與《白毛女》碰撞出的火花。溫婉水磨調中咿咿呀呀淺吟低唱的大家閨秀杜麗娘,與被壓迫被欺凌的舊社會勞苦大眾白毛女,看上去風馬牛不相及的人物,被巧妙地以“戲中戲”連在一起。就像法國詩人洛特·雷阿蒙曾寫過“當雨傘與縫紉機在解剖臺上偶然相遇”,《驚夢》與《白毛女》的相遇也以令人驚異的陌生化制造出了強烈的喜劇效果。擅演《牡丹亭》的和春社接到了演出《白毛女》的任務,引起了戲班的抵制與不滿,認為演出這類新戲是對傳統戲曲的侮辱。爭執不下時,神來之筆來了,戲班樂師邵伍看了《白毛女》后大受感動,認為楊白勞就像是自己的父親,引發了對自身身世的哀嘆。恰如編劇毓鉞所說:“(話劇)靠的是比傳統戲曲強烈得多的社會關照、尖銳得多的思想鋒芒、鋒利得多的現實切入……”《白毛女》讓戲班一眾老小生出一份命運與共的悲憫,從而轉變態度積極搬演,演出獲得巨大成功。而另一邊陰差陽錯上演的《白毛女》更是讓國軍兩個營的兵士溜號,可見其之于那個時代的感染力,紅色經典在此跨越時空熠熠生輝。然而,昆曲《驚夢》一折始終是該劇的戲核,那場決定中國命運的決戰之后,陳佩斯扮演的班主童孝璋決定演出昆曲,以告慰所有陰陽之間的人,引出全劇最美的一幕。在漫天飛雪中,古戲臺緩緩推出,杜麗娘、柳夢梅身著淡粉嫩綠,如春天般明媚,“裊情絲,吹來閑庭院,搖漾春如線”響起,溫婉細膩、恍若隔世,與上一幕凄厲的戰爭場面形成鮮明的對比。藝術之美能直抵人心,撫慰蕩滌被摧殘過的靈魂。這兩出戲中戲正巧妙回應了當下主流文化導向以及創作者內心的堅守。

某種程度上,該劇也體現了個人在歷史洪流中的堅守,哪怕看上去有些迂腐。童孝璋在接到新的演出邀約時,認為自己已有了主顧,故而先拒絕了邀請;面對被追捕的地主家傻兒子,也不似旁人般躲避是非,認為“唱了那么多忠孝節義的戲碼”,做人也要忠孝節義,堅持把他救了下來。童佩云與何鳳岐這一對青梅竹馬的戀人從小便一起唱昆曲,被國軍抓捕后,兩人依然無我地唱著戲,打算共赴生死,把國軍軍官氣得七竅生煙。在一些因敘事掣肘或為喜劇化效果特意夸張而看上去略顯臉譜化的角色之間,童孝璋與這一對年輕戀人冒著“傻氣”的堅守格外引人注目,這是不因人事歲月變化,來自中國文化深處的堅守,恰與昆曲《驚夢》一折在該劇的久久回蕩形成呼應。

夢驚,已是新天地;舊曲,依稀繞古城。你方唱罷我登場的熱鬧之后,是青山不改,綠水長流;是不忘初心,方得始終。