國家農業科技園區核心區土地利用效率的綜合評價與空間格局分析

□段慧敏 謝玲紅 崔丙群 張 亮

[內容提要]國家農業科技園區建設已初具規模,其中核心區土地規劃利用的合理性對園區創新有重大的影響。利用DEA方法中的C2R模型和BCC模型對我國262家農業科技園區核心區土地的綜合技術效率、純技術效率和規模效率及規模報酬進行了測算,并應用泰爾指數和空間自相關分析研究園區核心區土地利用效率的空間差異和空間聚集。研究表明,國家農業科技園區核心區土地利用效率總體不高,存在大量的土地浪費現象,而0.057-23.415km2應該是較為適宜的核心區建設面積。部分省份缺乏對于本省園區的建設與規劃的統一布局。同時,園區核心區土地利用的規模效率均存在空間正相關性,中部省域的園區核心土地利用效率均存在“高高”聚集和“低高”聚集的情況,而西部省域園區的核心區土地利用效率均存在“低低”聚集的情況,中西部園區之間存在顯著的差異。最后,給出了改善核心區土地利用效率和優化其空間格局的對策建議。

【通訊作者】謝玲紅(1983- ),女,中國農業科學院農業經濟與發展研究所助理研究員,博士,研究方向:科技政策與創新。

一、引言

2001年,科技部會同農業部、水利部等6部門,啟動了我國的國家農業科技園區建設工作,到現在已經走過整整20年的歷程。經過20年的建設,已經有八批次共270家園區已經通過驗收。截止目前,已經通過驗收的270家國家農業科技園區的核心區建設面積超過7000平方千米,同時,年度的創新研發投入超過400億,每年產生的專利數量在2萬項以上,并且能夠帶動近千萬農戶增收致富。歷經20年的發展與積累已經讓國家農業科技園區的建設初具規模。

國家農業科技園區的區域規劃通常由核心區、示范區和輻射區三部分構成。其中,核心區是研發、中試、管理和服務的聚焦區,核心區的建設遵循科技創新和創新引領的原則,通過對高質量創新資源和技術成果的引入聚集和協調配置,形成大量專利和新產品等創新產出,同時,將這些創新成果進行市場轉化和示范推廣,以帶動周邊示范區和輻射區的農業發展和轉型升級。那么,目前已經集聚大量創新要素的核心區的資源利用效率如何,核心區土地面積利用是否形成了規模收益,是有待通過實證分析去驗證的問題。而《“十三五”農業農村科技創新專項規劃》中指出要建設300家以上的國家農業科技園區,那么未來的園區的核心區建設中如何對園區規模進行有效規劃,需要通過對園區核心區使用狀況的研究作為參考依據。

二、相關研究進展

美國學者羅杰斯和拉森針對“硅谷”的集聚效應進行了研究,開啟了學術界對于科技園區運營績效的關注。而布魯諾和狄波基在其對于科技園區的長期研究中指出,風險資本和鄰近大學等12個因素能夠對科技園區內高新企業的經營產生影響,從而為科技園區運營績效的評價與分析奠定了理論基礎。1998年,我國學者蔣和平較早提出通過創辦農業高新技術開發區、科技園和現代農業示范區,加快利用高新技術改造傳統農業的步伐[1]。此后,有多個學者從不同視角研究農業科技園區的運營績效和效率問題。王歐(2003)利用宏觀評價指標、生態環境指標等對10個國家農業科技園區進行了綜合評價[2]。李文博(2006)提出了包括勞動年產值等10個指標的農業科技園區綜合評價體系,并采用 TRAINBPX算法對17家園區的效益進行模擬評價[3]。王朝全(2006)從混合組織的視角分析了農業科技園區運營低效率問題,并從治理結構優化的角度給出了績效提升對策[4]。何偉(2007)利用DEA方法的C2R模型測算北京市13個農業科技園區投入產出綜合效益,并給出了優化園區資源投入的對策路徑[5]。楊敬華(2008)從主體和客體的視角分析了國家農業科技園區的科技創新內容,并研究了影響園區科技創新的各項因素[6]。張靜(2011)利用Malmquist指數法對我國農業科技園區的生產率進行了測算,研究表明園區生產率具有顯著的增長性特征,并且存在明顯的區域差異[7]。潘啟龍(2013)從區位優勢和市場環境等6個方面評價了現代農業科技園區競爭力[8]。鄭寶華等(2014)研究農業科技園區創新績效的環境影響因素,并給出改善園區創新環境的對策建議[9]。李然(2018)從政府管理等6個方面對河北省的農業科技園區進行綜合評價,研究表明園區具有較好的生態環境及社會價值,但經濟價值缺乏優勢[10]。雷玲(2018)構建了包括區域環境等5個一級指標的農業科技園區綜合效益評價指標體系,并利用模糊層次分析法對陜西省7家園區的綜合效益進行了對比研究[11]。夏巖磊(2018)從極化效應、擴散效應和綜合效應等多個維度對長三角區域16個國家級農業科技園區的建設成效進行了綜合評價[12]。周華強(2018)等從農業科技園區創新引領、創業孵化、示范帶動三大功能的視角對農業科技園區的創新能力進行了評價[13]。霍明(2018)利用AHP-TOPSIS模型對華東地區42家園區的創新能力進行評價,并分析創新能力建設的制約因素[14]。謝玲紅(2019)從鄉村振興的視角對農業科技園區運行績效進行了評價,認為園區在農業升級方面表現優良,但示范帶動功能尚未充分實現[15]。李曉萍(2020)等通過從四個維度構建農業科技園區創新能力評價體系,利用突變級數法和空間自相關測算并分析了創新能力的空間格局[16]。

通過對現有文獻進行梳理可知,以往研究多從創新生態環境、創新市場環境等方面的影響因素入手評價農業科技園區創新績效與運營效率。然而,作為影響園區可持續發展重要因素之一的土地,卻始終未能納入分析范疇。事實上,合理且有效的規劃和利用土地資源,對園區的高質量發展有重要的影響。高效優化配置土地資源、集約利用土地可以最大限度地實現土地資源的效益最大化,進而驅動園區的創新發展;而粗放低效式利用會給園區的創新發展產生負面效應,制約創新資源集聚和創新成果產出。因此,本文通過測算核心區土地利用效率,以及核心區土地利用效率的空間格局,給出改善核心區土地利用效率和優化其空間格局的對策建議,以期從多視角對我國農業科技園區的發展狀況有著更為全面的把握。

三、園區核心區土地利用效率測算研究

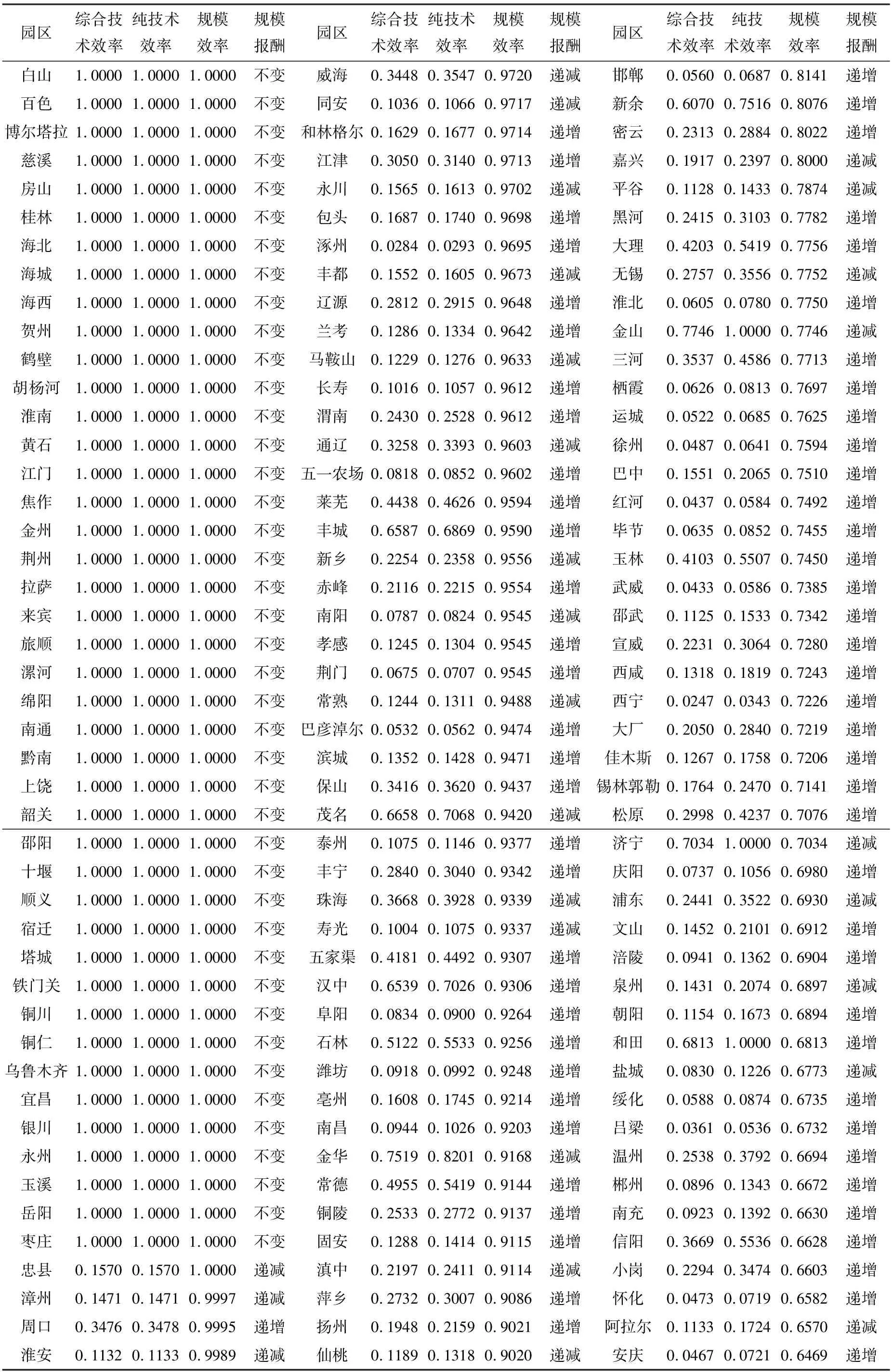

國家農業科技園區的核心區的主要功能是聚集農業科技企業和高新企業,通過科技創新活動,產生大量的創新成果和科技產品,并通過市場轉化和技術示范帶動周邊區域的農業發展和農戶增收。本文依據園區核心的功能定位,基于已有的相關研究[5,7,17],以前八批通過驗收262家國家農業科技園區為研究對象(前八批共有270家園區驗收合格,但有8家園區由于多種原因并未參與2019年的統計監測),利用課題組通過“國家農業科技園區創新能力監測”工作獲取的2019年園區監測數據,借助數據包絡分析(DEA)中的C2R模型和BCC模型,分別計算國家農業科技園區核心區土地的綜合技術效率和純技術效率及規模報酬。選取國家農業科技園區的核心區土地面積、R&D經費投入、R&D人員數量和年末固定資產投資額作為投入變量,園區的總產值、技術性收入和農戶人均可支配收入為產出變量。綜合技術效率代表規模報酬不變(最優規模)下的園區核心區土地的綜合使用效率,而純技術效率代表規模報酬可變下制度、管理和技術所帶來的園區核心區土地的使用效率,并且綜合技術效率=純技術效率×規模效率。規模效率代表園區在目前的管理水平和技術條件下,其現有的核心區規模與最優規模之間的差距。本文利用Max DEA 8 Basic計算出2019年園區核心區土地利用的綜合技術效率、純技術效率及規模效率,并列示園區的規模報酬情況,結果如表1所示。

表1 國家農業科技園區核心區土地利用效率

由表1可知,前八批的262家國家農業科技園區中,白山、百色和博爾塔拉等42家園區的綜合技術效率、純技術效率和規模效率均為1,且其規模報酬處于不變階段,占到總數的16.03%。而忠縣的綜合技術效率和純技術效率均小于1,純技術效率為1,且其規模報酬處于遞減階段。262家園區的綜合技術效率、純技術效率和規模效率的均值分別為0.3648、0.4077、0.8502,且各區域效率差距不大,園區核心區土地利用效率空間分布較為平均,中部園區的規模報酬較高。

園區核心區規模的適宜度方面,42家綜合效率為1的國家農業科技園區核心區面積位于[0.057,169.80](單位:平方千米)的區間內,其均值為30.69平方千米。本文采用自然斷點法,將42家園區的核心區土地面積劃分為[0.057,23.415],[23.415,70.460]和[70.460,169.800](單位:平方千米)三個區間。而其中有25家具有效率的園區落在了第一個區間內,由此可以推測0.057-23.415平方千米是園區可供參考的適宜核心區建設面積,并且其均值只有6.974平方千米。而不具有綜合技術效率的131家園的核心區土地規模位于[0.600,365.320](單位:平方千米),其均值為26.719平方千米,是25家園區的3.8倍。這說明目前園區的核心區面積普遍超過了適宜規模,存在核心區土地使用浪費的情況。

核心區土地使用的規模報酬方面,規模報酬代表了園區規模與其績效產出之間的關系變化情況,包括規模報酬遞減、遞增和不變三種狀態。在262家國家農業科技園區中,規模報酬不變的有42家,遞減的有69家,遞增的有151家。由此可見,26%的園區核心區土地利用效率處于規模報酬遞減階段,其單位面積的績效增加小于單位面積的投入增加。這意味著這些園區的核心區土地規模已經超出技術水平所決定的最適規模。而處于規模報酬遞增的園區中,大部分的園區核心區面積都較為適宜,面積較大的園區如襄陽、滄州和延邊等,面積超過100平方千米,遠遠超過了適宜的土地規模。但是通過產值構成分析發現,二三產業的產值均大于第一產業,農業產業特征并不明顯,所以在核心區面積較大的同時,仍能處于規模報酬遞增的階段。

具有綜合技術效率的42家園區的區域分布方面,西部地區的數量最多,包括玉溪、綿陽和塔城等18家園區,占到西部園區數量的17.82%。中部地區的數量次之,包括岳陽、焦作和永州等12家,占到中部園區數量的19.05%。東部地區的數量第三,包括慈溪、江門和宿遷等8家,占到東部地區數量的10.26%。東北地區的數量最少,分別為白山、旅順、金州和海城園區,占到東北園區數量的20%。

四、園區核心區土地利用效率的空間格局分析

在對262家園區核心區土地利用效率分析的基礎上,本文依據各省域園區的效率均值,利用泰爾指數和空間自相關分析研究省域園區的空間格局。

(一)園區核心區土地利用效率的空間差異分析

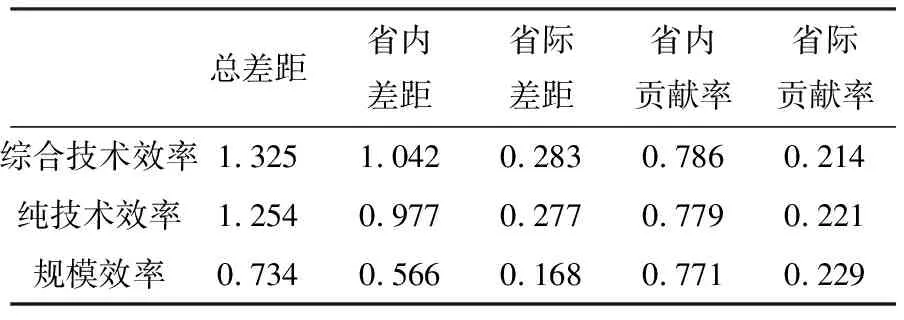

本文利用泰爾指數分析園區核心區土地利用效率的空間差異情況。泰爾指數(Theil Index)最早由荷蘭經濟學家Henri Theil于1967年提出,可以用來分析不同指標空間上的差距,并可以將總差距進一步分解為組內差距和組間差距。根據測算出的三個效率值,從三個維度分析省域內和省域間的園區核心區土地利用效率的差異情況,并分析省內差距和省際差距的效率對總差距的貢獻情況。

表2 國家農業科技園區核心區土地利用效率差距

由表1可知,全國園區核心區土地利用的綜合技術效率、純技術效率和規模效率分別為為0.3648、0.4077、0.8502,區域間效率差距不大,東部園區的綜合技術效率和技術效率相對較小,西部地區的規模效率相對落后。由于綜合技術效率等于純技術效率和規模效率的乘積,園區核心區土地利用的綜合技術效率差距自然最大,為1.325,其中省內差距為1.042,省內貢獻率較大,可見綜合技術效率的差異主要是省內的差距,省際間的差距不大,比如貴州省的六盤水和黔南、銅仁園區的綜合技術效率差距為0.98左右。園區核心區土地的純技術效率差距也較大,省際差距的貢獻率只占五分之一左右,省內核心區土地的利用效率差距較大。園區核心區土地利用的規模效率差距較小,省內差距是省際差距的3倍多,由此看來,解決園區核心區土地利用效率差距的關鍵在于縮小省內園區土地利用效率的差距。

(二)園區核心區土地利用效率的空間聚集分析

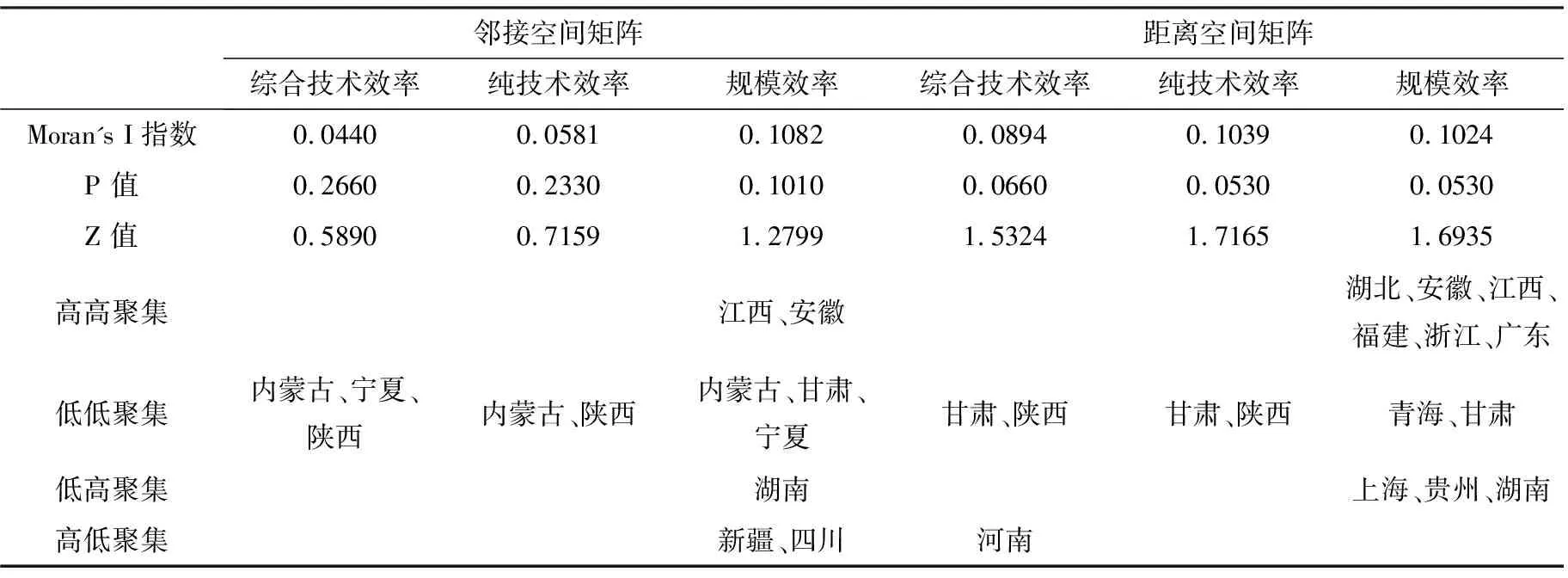

本文利用空間自相關分析中的全局和局部Moran's I指數分析園區核心區土地利用效率的空間聚集分析情況。空間自相關分析可以用于分析不同地理位置的地區特征值之間的相互空間依賴關系。而Moran's I指數(莫蘭指數)是空間自相關分析的最常用指標,Moran's I指數最早由澳大利亞統計學家Patrick·Moran于1950年提出,后來美國學者Luc·Anselin在此基礎上提出了局部Moran's I指數。因此,Moran's I指數又可以進一步劃分為全局Moran's I指數和局部Moran's I指數。全局Moran's I指數可以用于分析研究對象涵蓋的所有區域之間某項特征值的總體空間相關性或空間關聯程度。而局部Moran's I指數可以用于分析研究對象中局部地區特征值的空間聚集狀況。局部空間聚集的情況有可以具體分為四種,“高高”聚集、“低低”聚集、“低高”聚集和“高低”聚集。“高高”聚集,即特征值高的園區被特征值高的園區包圍;“低低”聚集,即特征值低的園區被特征值低的園區包圍;“低高”聚集,即特征值低的園區被特征值高的園區包圍;“高低”聚集,即特征值高的園區被特征值低的園區包圍。本文利用Geoda軟件分別測算了262家國家農業科技園區核心區土地利用的綜合技術效率、純技術效率和規模效率的全局Moran's I指數,并分析其局部的空間聚集狀況。由于在空間自相關分析中,其分析結論容易受到空間權重矩陣的計算方法的影響,因此,本文基于Rook鄰接規則和以幾何中心為變量分別建立鄰接空間矩陣和距離空間矩陣,從而計算不同空間權重矩陣下效率的空間關聯程度。具體的分析結果如表3所示。

表3中的全局Moran's I指數顯示,在采用鄰接空間矩陣的情況下,綜合技術效率、純技術效率和規模效率的Moran's I指數分別為0.0440、0.05810和0.1082,規模效率雖然沒有通過P=0.10的顯著性檢驗,但由于其Z值大于1,可認為規模效率存在空間弱正相關。而在采用距離空間矩陣的情況下,綜合技術效率、純技術效率和規模效率的Moran's I指數分別為0.0894、0.1039和0.1024,都通過了P=0.10的顯著性檢驗,這表明各省域的園區核心區土地利用的效率之間具有正向關聯。

表3 空間自相關分析結果

而局部Moran's I指數的分析表明,在采用鄰接空間矩陣的情況下,內蒙古的園區核心土地利用的綜合技術效率和純技術效率僅存在“低低”聚集的情況;而規模效率存在“高高”聚集、“低低”聚集、“低高”聚集以及“高低”聚集四種情況,其中“高高”聚集的省域為江西、安徽,“低低”聚集的省域為內蒙古、寧夏和甘肅,“低高”聚集的省域為湖南,“高低”聚集的省域包括新疆和四川。由此可知,中部存在“高高”聚集和“低高”聚集的情況,并且“高高”聚集占據主導,而西部則是“高低”和“低低”聚集,東北和東部不存在聚集。而在采用距離空間矩陣的情況下,綜合技術效率存在“低低”聚集和“高低”聚集的情況,“低低”聚集包括甘肅和陜西,均為西部省域;“高低”聚集則是包括河南,屬于中部地區。而規模效率存在“高高”聚集、“低低”聚集和“低高”聚集三種情況,“高高”聚集省域包括東部的廣東、浙江和福建以及中部的安徽、湖北和江西。“低低”聚集的省域包括青海和甘肅,兩個省域均處于西部地區,“低高”聚集的省域則是上海、貴州和湖南,分屬東部、西部和中部。純技術效率存在“低低”聚集的情況,包括西部的甘肅和陜西。

由此可知,不論采用哪種空間權重矩陣,園區核心區土地利用的規模效率均存在空間正相關,中部省域的園區核心土地利用效率均存在“高高”聚集和“低高”聚集的情況,而西部省域園區的核心區土地利用效率均存在“低低”聚集的情況。

五、結論與建議

本文利用DEA中的C2R和BCC模型,分別測算了262家國家農業科技園區核心區土地利用的綜合技術效率、純技術效率和規模效率,并利用泰爾指數和空間自相關分析研究園區核心區土地利用效率的空間差異和空間關聯,得到以下的研究結論:

(1)在前八批的262家國家農業科技園區中,有42家園區的核心區土地利用具有效率,占比為16.03%。而無效園區的數量超過四分之三,這說明園區核心土地的利用效率總體不高,存在核心區土地使用浪費的情況。部分園區的核心區面積過大,而0.057-23.415平方千米是目前可供參考的適宜土地規模。針對部分園區核心區土地浪費而造成的低效率現象,園區應該從加強高質量創新資源聚集的視角出發,消除園區核心區土地存在浪費的問題。目前,園區核心區的面積已經不可能再調整,因此,必須吸引更多的優質農業科技創新資源集聚到園區的核心區。引入更多的社會資本參與到園區的創新活動,提升園區創新資源的活力。同時,注重引進高層次創新人才,優化研發人員的結構。積極培育龍頭企業和高新技術企業,并推動高水平科研機構的入駐與科研平臺的搭建,通過改善投入資源與要素的質量與結構,推動園區核心區的土地利用效率進入規模報酬遞增階段。

(2)園區核心區土地利用效率的空間差異方面,核心區土地利用的三項效率方面,省內差距占總差距的五分之四左右,是省際差距的3倍多。由此可見,目前很多省份在園區建設與布局加快的情況下,甚至部分省份實現了國家級園區的全覆蓋,缺乏對于本省園區的建設與規劃的統一布局,需要更加注重園區的頂層設計,聚集園區的科技引領與集成示范功能。合理配置省內園區的土地資源,有差異、有針對性地使用核心區土地,因地制宜,推動園區核心區的土地利用效率差距的減少。

(3)園區核心區土地利用效率的空間關聯方面,不論采用哪種空間權重矩陣,園區核心區土地利用的規模效率均存在空間正相關,中部省域的園區核心土地利用效率均存在“高高”聚集和“低高”聚集的情況,而西部省域園區的核心區土地利用效率均存在“低低”聚集的情況。并且在采用距離空間矩陣的情況下,綜合技術效率存在顯著的空間正相關。這說明不同省域的國家農業科技園區核心區土地利用效率,由于資源互補、要素流動、技術擴散和產業關聯等原因,存在著顯著的相互影響。中部的部分省域園區已經實現高效率園區的協同創新發展,而對于西部“低低”聚集的園區,可以采用極點化或一體化的協同發展模式[18],通過重點培養單個中心園區,形成層次分明的技術梯度,推動技術擴散的速度,進而帶動周邊其他園區的發展,或者促進地域鄰近的園區共同打造一體化的產業鏈條,通過占據產業鏈的不同位置實現西部省域園區的協同發展,從而提高其核心區土地的利用效率。