論自然體驗課程模式的改革和探索

江蘇省揚州市寶應縣曹甸鎮下舍幼兒園 朱如靜

一、問題的提出

陳鶴琴先生在“活教育”理論中指出:大自然和大社會都是活教材,兒童可以在大自然中驚嘆造物的神奇魅力,可以在日常生活的一點一滴中體驗快樂。他認為幼兒園應該給孩子一種充分的經驗,而這種經驗的來源只有“接觸”,與事物接觸,與人接觸,與大自然接觸。孩子的核心經驗,旨在讓孩子們對周圍的自然與社會具有高度熱情和廣泛興趣的一種幼兒園課程模式。那如何在孩子的視野中探究幼兒園自然體驗課程,成為我們在幼兒教學中亟須解決的問題。

二、幼兒課程模式改革基礎

(一)基于地域資源

我園是一所鄉村幼兒園,四季風景入畫,自然資源豐富,這唾手可得的大自然是孩子們珍貴的天然課堂。

(二)基于已有探索

十幾年來,我園教師一直行走在利用農村資源開展課程實施之路上:“草藝樂”美術園本課程的開發與研究兩次榮獲省優秀運作課題,“草藝樂”園本特色課程在全縣做經驗交流,草藝時裝秀被列為環保進校園成果獎,多家媒體對草藝進行采訪報道,迎來全國各地幼教專家同行的參觀指導……十幾年來,我們積累了一些利用自然資源實施教育活動的案例和經驗,我園在現有基礎上進一步實踐探索,建構幼兒園自然體驗課程。

三、幼兒課程模式改革目標

我園以縣局“三品教育”實施方案為統領,結合幼兒園實際,確立課改項目三重目標:第一,培育品質幼兒。整合幼兒園園內外自然資源的教育價值,因地制宜地對幼兒實施全面素質教育,讓幼兒親近大自然、喜愛大自然,激發幼兒敏銳的觀察力和強烈的好奇心,對周圍事物有分類、辨別、記憶的方式和能力,懂得重視生命、珍惜生命,促進幼兒全面、和諧、可持續發展。第二,塑造品位教師。通過參與課改項目實施,深入了解課程游戲化背景下幼兒教師專業的具體要求;領會課程游戲化實施對幼兒園一日活動的意義,進一步推動幼兒園各項工作的開展。第三,建設品牌幼兒園。進一步打造園本課程體系,體現辦園內涵,彰顯園所特色。

四、幼兒課程模式改革措施

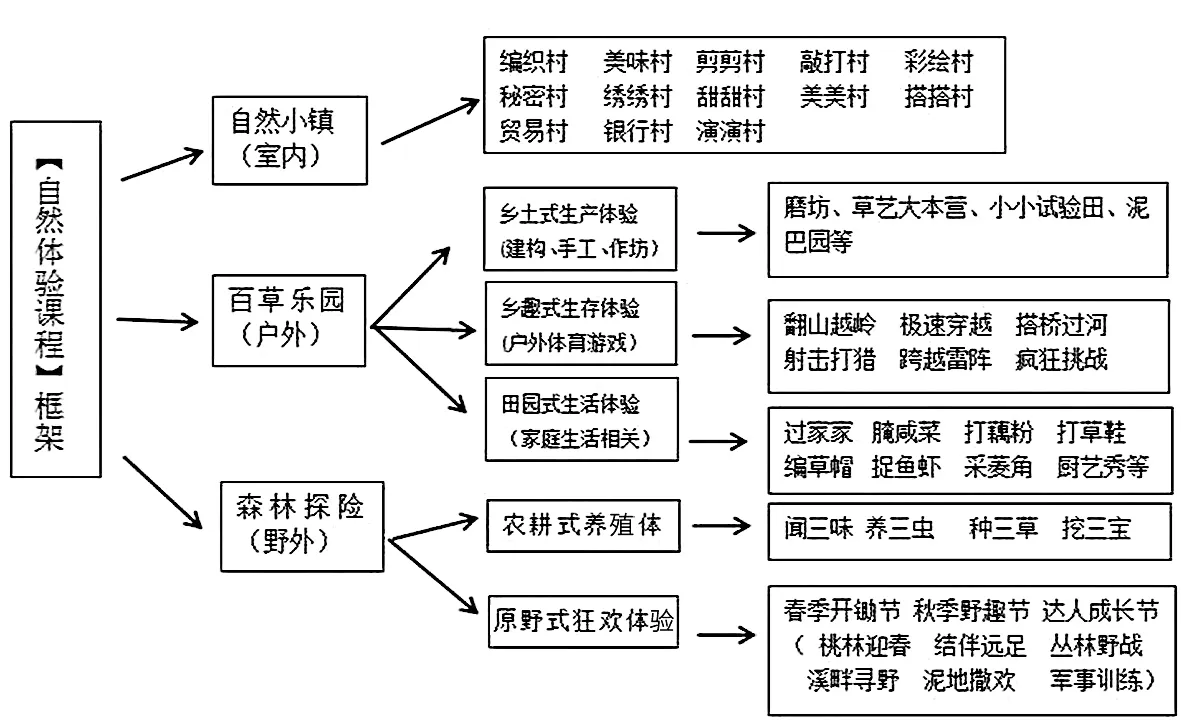

(一)課程框架,提煉自然體驗教育內容(如下圖所示)

(二)課程開發,帶動園所文化融合發展

園本課程是幼兒園文化建設的重要載體,環境文化作為一種“隱性課程”,在開發幼兒智力、促進幼兒良好個性發展方面起到一種潛移默化的作用。我園堅持“環境育人”的理念,在創意環境、優化環境、拓展價值中,不斷創設“自然體驗”教育氛圍,將辦園理念、自然體驗教育以及課程游戲化思想藝術性地融合,給人啟發,促人發展。

(三)課程游戲,激活三品教育創新路徑

1.“自然小鎮”由敲打村、美味村、繡繡村、貿易村、剪剪村等13個小村落組成,各村的游戲保留著民間鄉村的傳統和習俗。孩子們采用走村制的形式,憑自己的喜好和能力挑選村莊,在村里完成交代的任務,從中掙取一定的報酬,而這些報酬可以存進銀行流轉,也可以換作其他體驗券。這是“銀行村”,一群小朋友排著隊正在一個簡易窗口前辦理“存款”手續。這個銀行能夠讓小朋友的勞動收入流轉起來。13個小村落不僅是游戲的樂園,還是迷你版的職業場,銀行的設立又讓孩子們有了商品流通的概念。

2.孩子們將學到的技能帶到戶外“百草樂園”繼續“深造”,戶外包括三類課程。鄉趣式生存體驗課程以戶外體育游戲的形式開展,根據不同年齡孩子的需要,創設了翻山越嶺、極速穿越、搭橋過河、射擊打獵、跨越雷陣和瘋狂挑戰六大區域,通過匍匐前進,訓練幼兒臂部運動和支撐力;通過鉆地道、跳戰壕、爬山坡、摔手雷等游戲活動,鍛煉幼兒跑跳擲的綜合素質,增進快樂感、成就感。通過創設寶寶軍營、豐收啦等情境游戲激發幼兒的參與熱情。

田園式生活體驗課程以腌咸菜、打藕粉、打草鞋、編草帽、捉魚蝦、采菱角、廚藝秀等與家庭生活相關的游戲形式開展。創設了荷花塘、蒲蕩水鄉坊等環境場所,種植了蘆葦、蒲葉,讓幼兒發現植物生長過程,蝌蚪變青蛙的生長過程。荷花盛開時節,幼兒以寫生、觀賞、測量、數數的方法感受大自然的美好,體會探索的樂趣,學會與自然對話。

鄉土式生產體驗則以建構、手工、作坊等與勞動生產相關的游戲為主。設有油坊、磨坊、草藝大本營、泥巴園、小小試驗田等。油坊里的孩子有老板和顧客,油的品種也是應有盡有:菜籽油、麻油、色拉油、醬油等等,學習打油和記錄的方法,了解買和賣之間的關系;泥巴園里的孩子們盡情探索創造,在取土、練泥、打坯、陰干、刻畫、上架這幾道工序后完成泥塑制作;小小試驗田里長有水稻,水稻的成長要經歷“選種、浸種、催芽、育苗、插秧”到“抽穗、灌漿、成熟”這幾個階段,孩子們在生產勞動中學會珍惜糧食、學會感恩的情感積淀。

3.森林探險課堂主要有兩類課程。農耕式養殖體驗活動是個大課程,歷時較長,一般在一個月以上,在這個活動過程中孩子們要經歷養三蟲、聞三味、挖三寶等系列活動。力求經過三年的幼兒園學習生活后每一個孩子都能夠親歷種三草、養三菜、挖三寶、摘三果、養三蟲、聞三味、識三葉、品三花、踩三地、藏三石、過三關、秀三品等農耕式生活。

原野式狂歡體驗是節日活動,以“春季開鋤節”“秋季野趣節”“達人成長節”的形式開展,每個節日歷時均為一周,活動內容不僅包含富有野趣的素菜尋蹤、草地撒歡、音樂森林等,還有野外軍事訓練、親子活動和年級組活動。

(四)分層管理,促進教師課程共同成長

1.管理體系園級層面——負責規劃自然體驗課程整體框架,并在具體的實施過程中做進一步的調整和完善。年級組層面——根據課程總規劃,結合幼兒年齡特點,著重解決過程中暴露出的共性問題,達到對課程動態管理的目的。教師層面——結合班內幼兒發展實際情況,將課程計劃分解在班級計劃和月周日計劃中。家長層面——為課程建設獻計獻策,進一步推動課程內容和形式改革的深化。

2.課程審議通過分層管理模式,實施課程審議、年級組的理課、集體備課活動,從環境設置、活動組織以及生活起居等方面,對課程方案進行生活化、經驗化和適宜性的改造。

3.項目共建通過分層管理模式,成立“互助工作室”,圍繞項目產生的問題進行公開課展示、特色共同體研討、園本教研等,匯集教師集體智慧,探討適宜的問題解決策略,形成卓有成效的共建模式。

五、幼兒課程模式改革成果

自然體驗課程的開發和實踐讓我們完成了四個轉型和一個積累。第一,孩子生活狀態發生了轉型:以自主體驗、實際操作、與環境的互動作為主要的學習方式。第二,課程的轉型:教師從過去關注教材,到現在關注幼兒的日常生活以及在生活中建構的經驗。第三,對教師專業認識的轉型:幼兒園教師的專業已發生了蛻變,也發生了轉型,過去我們更多想到的是怎樣去指導孩子、去幫助孩子,但現在更多的是怎樣去了解孩子、觀察孩子、理解孩子,并在這個基礎上更好地、適宜地、有針對性地支持孩子的發展。第四,家長育兒觀念發生了轉型:不再要求幼兒識字、學漢語拼音,知道幼兒的學習方式和小學生不一樣。第五,進一步深化內涵發展,積累自然體驗課程經驗,初步構建寓教于樂的園本課程體系。

自然體驗課程走進了一個新的階段,教師和家長都清晰地明了游戲課程需要以兒童的方式開始、進行,而兒童的方式不是“我們以為……”,是在了解幼兒、觀察幼兒的基礎上才會出現的,課改的核心理念是“以人為本”,以實事求是的態度,嘗試探究適合本園實際的課程模式,在改革路上,隨著課改的推進,社會、家長、教師對課改的認識將會更加理性。