柔性電磁『發電衣』助力可穿戴電子持續性發展

近些年,物聯網技術和人工智能技術日益成熟,智能可穿戴設備正在快速地發展。并且,它們被廣泛應用于醫療健康、智能家居、通信等領域,人們對可穿戴能源的需求逐漸增大。由于傳統電池存在缺乏柔韌性、不可拉伸、質量大、體積大等問題,柔性可穿戴式能源采集方式受到了極大地關注。

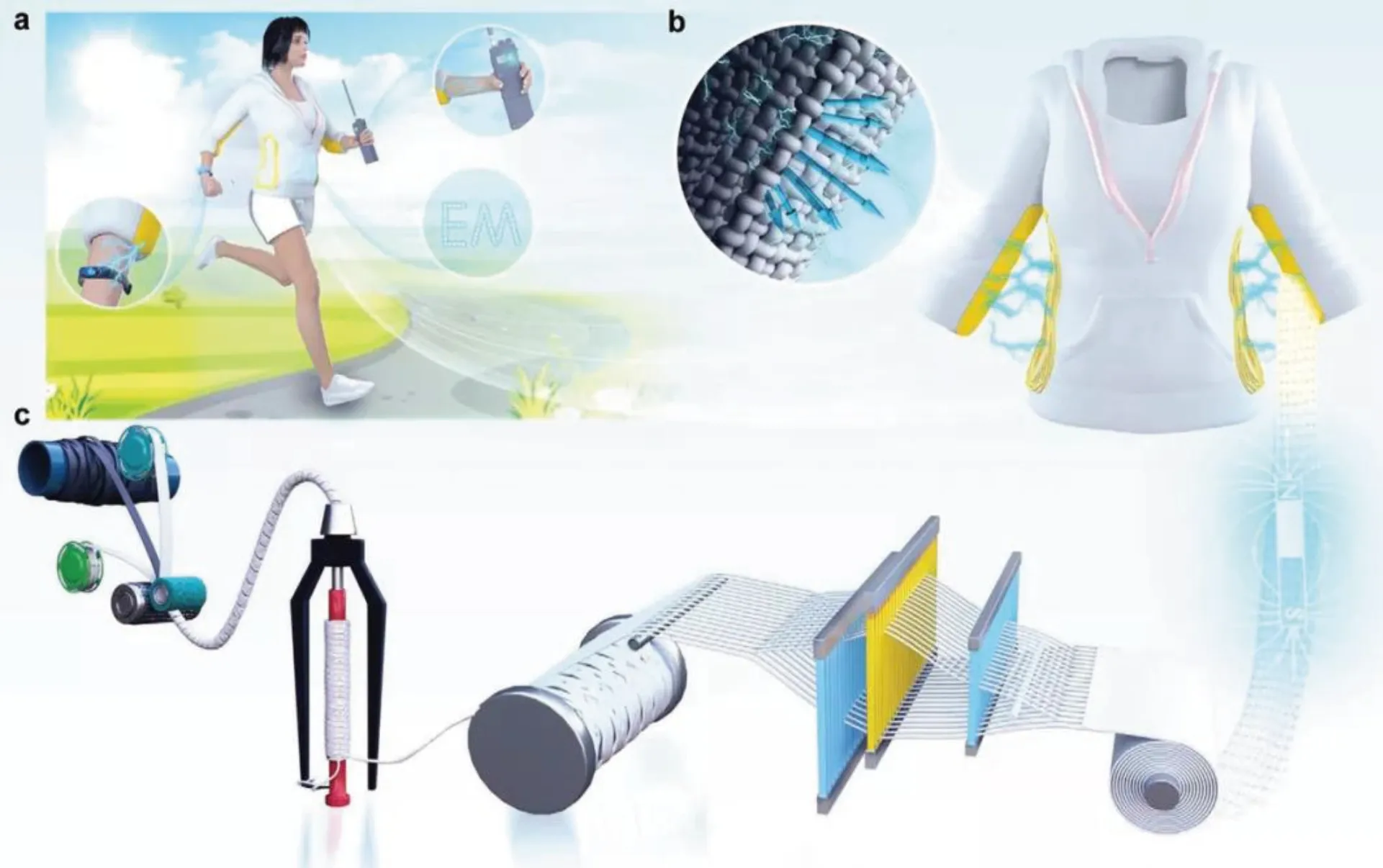

服裝作為人體的第二層皮膚,具有極好的可穿戴舒適性,是能源器件極好的物理載體以及理想的可穿戴設備集成平臺。如果利用服裝收集人體日常行為中產生的生物機械能,便可解決可穿戴設備長期運行的電池容量問題,促進可穿戴電子持續性發展。

近日,華中科技大學蘇彬教授、陶光明教授,中國香港理工大學陶肖明教授,武漢紡織大學徐衛林教授團隊多學科交叉合作,研發了一款高性能柔性發電衣。

它將傳統的硬磁鐵做成了柔性紗線,能夠實現磁體的柔性織物化。不僅能夠有效控制成本,實現了磁性織物制備的初步小試生產,還實現了超高的峰值輸出功率密度。本發電衣所用的磁性紗線及其織物與紡織加工技術兼容,可大規模批量生產。

相關論文以《用于從生物機械能到電能的高性能轉換的磁電發電衣》為題發表。

相關論文

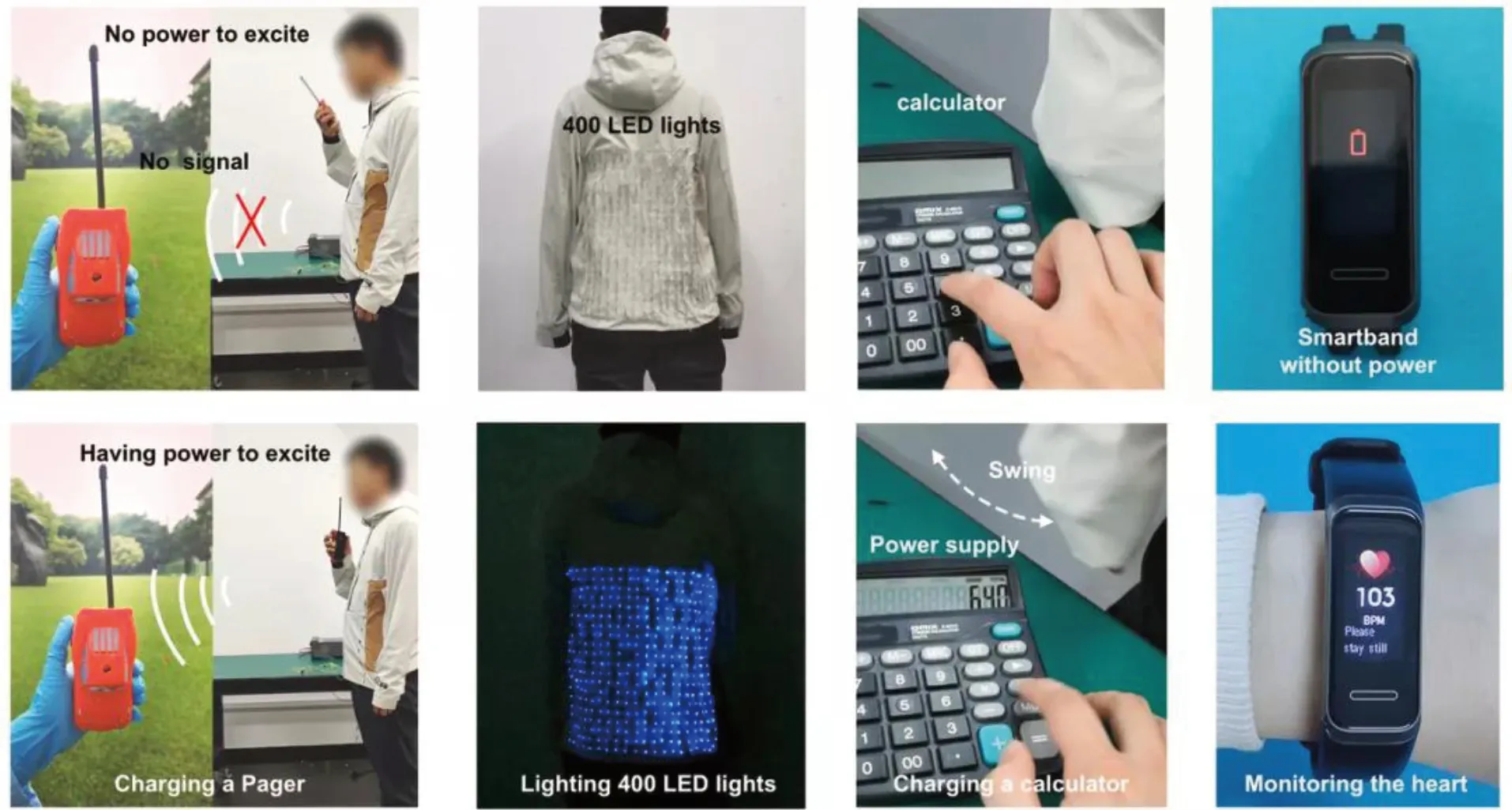

該發電衣通過手臂擺動來實現為可穿戴電子設備“充電”,論文中展示了該技術為一些智能電子產品進行供電,如LED燈、計算器、無線通信和健康監測設備等。此外,鑒于磁性織物具有很強的環境適應性,其可以在極端環境下為我們的求生設備,如呼救機等,進行緊急供電。

陶光明教授解釋道:“人們在日常生活中行走或奔跑時,通常會進行擺臂等行為動作,這存在大量的生物機械能資源。由此,我們想到是否可以將這些浪費掉的機械能資源收集起來,為柔性可穿戴電子設備進行供電,這樣便可解決可穿戴設備長期運行的電池容量問題。”

具備超強柔韌性,自供電、水下及極端環境下安全工作

柔性可穿戴電子設備是未來人機交互的發展方向,柔性可穿戴式能源采集受到了極大地關注。該團隊的研究初衷是將人體產生的機械能加以收集利用,為可穿戴電子設備進行供電。并且,他們希望磁性織物能夠柔性化,能夠和服裝一樣穿在身上,與柔性可穿戴器件相結合,解決其供電問題,這將極大地拓展柔性可穿戴器件的應用場景,促進可穿戴電子持續性發展。

在以往的研究中,電磁能量收集策略主要面臨3個方面的挑戰:

該發電衣的峰值輸出功率密度可以達到3197mW/m2,主要有兩方面原因:一方面,磁電的發電效率很高,磁電被廣泛應用于水力發電站、風力發電站、核電站等領域中;另一方面,該團隊制備的磁性織物中的磁含量很高(80wt.%),磁含量越高,織物的磁性就會越強,從而獲得更高的輸出功率密度。

蘇彬教授(左)、陶光明教授(右)

不僅如此,這種磁性織物還可以在水下工作,并且不受影響。

第一,該磁性織物采用顆粒流紡紗來制備連續磁性紗線,磁顆粒被緊緊地鎖在紗線內部,形成芯套結構的釹鐵硼磁紗,保證其在水下工作的可靠性;

第二,該團隊通過最常見的工業織布機制備磁性織物,能夠達到工業級別的標準;

第三,磁性織物不會受到浸水的影響,而線圈部分我們使用漆包線,能夠完全與外界絕緣,所以保障了這種磁性織物在水下能夠正常工作。

“正如我們在論文中展示的實驗結果,即便是經過水洗,我們的發電衣仍然能夠保證其可靠性。”陶光明教授說。

在安全性方面,該團隊主要考慮從材料、磁性織物的磁場強度、用電安全三方面綜合考慮,并找到恰當的處理方案。

“我們的磁性織物使用釹鐵硼和常見的紡織高分子材料作為原材料,這些材料都是無毒無害的,不會對人體造成任何傷害。”蘇彬教授說。

他補充說道:“我們將磁性織物固定在手臂內側,所制備的衣服為外套。并且隨著距離的增加,磁性織物的磁場強度會顯著下降,這可以保證我們的磁性織物的磁場對人體無害。”

此外,在用電安全性方面,該團隊使用漆包線作為線圈部分,以保證不漏電。并且,研究人員對磁性織物與線圈都進行了水洗和高低溫等試驗,能保證其可靠性。

磁性織物的制備流程

材料科學-電磁學-紡織工程的跨領域多學科協同創新,推進多行業協同發展

柔性電磁發電衣將材料科學、電磁學和紡織工程技術結合,旨在將人類的日常行為動作所產生的機械能轉化為電子服裝所需要的電能,解決電子服裝持續供電的問題,促進可穿戴電子領域的可持續發展,是具有代表性的多學科協同創新的科研進展。

該團隊致力于突破自供能纖維及織物領域發展瓶頸的“卡脖子”難題,解決電子服裝持續供電問題,從而實現可穿戴電子服裝的可持續發展。最終實現材料、電磁學與纖維、紡織、服飾三大國民經濟行業協同發展。

蘇彬教授表示,在研究過程中,主要有兩方面的困難,一方面是相關材料的研究,不同的材料具有不同的屬性,為了找到最合適的材料,團隊進行了不斷地探索;另一方面則是對工藝的研究。“我們需要將磁性材料制備成全柔性的紗線、織物,就需要相應的工藝條件,并且需要確保制備成的纖維和織物具有可靠性,這是相當困難的。”

該團隊秉承科研的“匠心精神”,迎難而上。在選材階段,他們從紡織界常用的高分子材料入手,保證其安全和可靠性,將這些材料根據屬性進行分類,根據實際需求進行調整。

“在工藝研究上,我們調研了市面上通行的紡織工藝,在現有的工藝條件基礎上進行改進,并且調整優化了材料和對應的磁含量。這能保證我們生產出的磁性織物符合工業標準,為后續的產業化帶來便利。”蘇彬教授說。

那么這種發電衣成本怎么樣,會不會特別貴呢?據了解,磁電衣物的成本來自于材料成本與生產磁電衣物的工藝成本。

磁性織物的展示

發電衣的應用展示

從材料部分的成本看,該團隊所使用的的原材料主要有釹鐵硼磁粉、紡織高分子材料、漆包銅線等。這些材料的生產制備已經有非常成熟的產業體系,目前制作一件發電衣的費用約為數百元。蘇彬教授認為,隨著批量的生產制造,還可以將成本進一步大大降低。

從生產磁電衣物的工藝成本看,該團隊使用的工藝已經在推動產業化,通過調整參數即可制備我們的磁性纖維和紗線,并且,未來的大規模批量生產可以有效降低成本。

因此,從上述兩方面綜合來看,磁電衣物的成本在可控的范圍內。

該團隊表示,在產業化應用之前,還需要進行小規模試點,因此,向大眾普及這種新型衣物還需要一定的時間。進一步提高工藝的產業化水平,將參數標準化,確保生產制備的統一可控性。

對于該項目的合作計劃,陶光明教授表示,“我們目前有一定的合作計劃,愿意與一到兩家具有創新思想的企業進行合作,會進一步研發、改進設計,提供合作中的技術支持。企業方提供產業化生產制造,在推廣磁電發電衣的同時,還能為社會提供了更多的就業崗位,為社會的發展盡一份綿薄之力。”

對于下一步的研究進展,該團隊計劃進一步優化磁性織物,將考慮采用更為先進的工藝方法,提高磁性纖維和磁性織物的柔性和可拉伸性,進一步完善柔性發電衣的制備工藝、不斷降低成本等,實現大批量工業化生產。

陶光明教授表示:“希望在未來能看到,在衣物上遍布著各種傳感器,通過收集人體運動的能量進行自供電,實時監測人體的健康狀態,或是實現各種有趣的功能,衣物一定會以更加智能化的面貌出現在人們的日常生活中。”