銅鐎尊考

□張沖 么彬

在考古發掘出土與古器物圖譜著錄的青銅器中,有一類器物的形制非常獨特,數量不是很多,其基本形制為束頸、鼓腹,上腹部有兩圓環,連接有提梁,圜底置三足,蓋為覆杯形,與口徑部子母口相扣合。對于此類器物,古器物圖譜和目前學術界有 “壺”“汲水壺”“提梁壺”“提梁盉”“鐎尊”“銗鏤”等多種叫法,對于其屬于食器還是酒器也莫衷一是,有的甚至將其歸入雜器一類。此前,已有諸如孫機[1]、吳小平[2]119-122等學者對此類青銅器進行了專門討論,可囿于材料的不充分,在其使用年代、用途功能等方面還有許多可探討之處。因此,本文擬在充分吸收前人研究成果的基礎上,全面地收集相關資料,對此類青銅器進行形制分析,并就時空分布,定名與功能,與銅锜、銅鋞相比較等方面內容展開討論,希望引起更多學者對此類器物的關注,推進相關問題的深入研究。

一、形制分析

截至目前,筆者共收集到此類器物36件,出土地點包括河南淅川縣程凹[3]、河南淅川李溝[4]、河南陜縣[5]180-181、河北隆化[6]、山東臨淄[7]、山東濟南魏家莊[8]、山東萊西[9]、山東泰安[10]451、山東鄒城[10]452、遼寧撫順劉爾屯[11]、山西榆次[12]、山西省朔縣趙十八莊[13]、山西朔縣[14]、江蘇盱眙東陽小云山[15]、安徽蕪湖賀家園[16]、安徽六安[17]、江西南昌[18]、湖北宜都[19]、湖北光化[20]、湖北隨州周家寨[21]、湖南長沙湯家嶺[22]、重慶臨江支路[23],其分布地域北至遼寧,西至陜西,東至山東,南至湖南、江西,基本處于漢王朝的腹心地區。另外,安徽師范大學博物館[24]、陜西西安市文物中心[25]、瑞典哥德堡博物館[26]139各收藏1件,臺北“故宮博物院”收藏有4件[27];《考古圖》著錄2件,《西清古鑒》著錄2件,《金石索》著錄1件,整體器形基本一致,變化不大,現選擇較為典型的器物以腹部形態為主要標準,將其分為兩型。

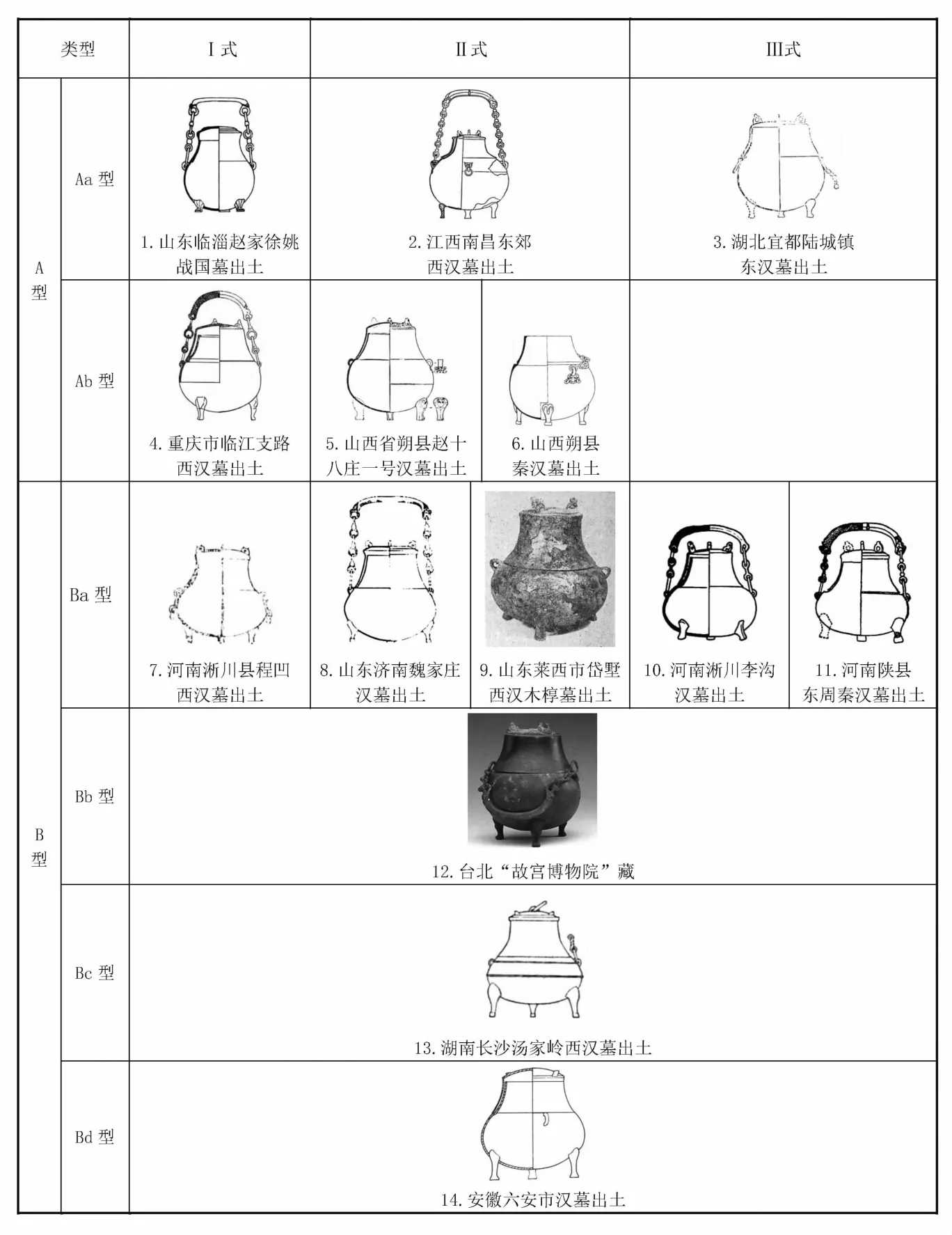

1.A型,球形腹。根據足部的形態,可分為兩亞型。

Aa型,蹄形足。

根據蹄足的高矮,可分為三式。

Ⅰ式 標本1件,山東臨淄趙家徐姚戰國墓出土(M1:5)。覆杯形蓋,頂近平,斂口,圓唇,球形腹,圜底,蹄形足,腹部有兩個對稱的環紐,紐與雙龍首鏈狀提梁相套合。口徑8厘米,腹徑13.8厘米,通高22.4厘米。(圖1-1)

圖1 分型分式一覽

Ⅱ式 標本1件,江西南昌東郊西漢墓出土(M14:38)。蓋為覆杯形,上有三紐等距排列,口微斂,球形腹,圜底,下有三個蹄足,上腹部置弓形龍首提梁。高約25厘米。與Aa型Ⅰ式相比,頸部變得更束,蹄足明顯變高。(圖1-2)

Ⅲ式 標本1件,湖北宜都陸城鎮東漢墓出土(M11:3)。帶蓋,蓋似覆杯形,上有三環紐,腹為圓球狀,三高蹄足,上腹部飾一對鋪首耳環,上有提梁,已殘。口徑8.9厘米,腹徑15.5厘米,高19厘米。(圖1-3)

Ab型,熊形足。

根據蹄足的高矮,可分為三式。

Ⅰ式 標本1件,重慶市臨江支路西漢墓出土(M3:18)。覆杯形蓋,上立三蛇紐,斂口,高領,束頸,球形腹,三熊足,肩部有二耳,各套鏈環,上有龍首形提梁連接。高18.5厘米。(圖1-4)

Ⅱ式 標本2件。一件為山西省朔縣趙十八莊一號漢墓出土(標本22),帶蓋,蓋為覆杯形,蓋頂三個獸形紐,其間飾蟠龍紋,平口,鼓腹,底部有三熊足。腹徑15.4厘米,高18.4厘米。(圖1-5)另一件為山西省朔縣秦漢墓出土(M80:16),蓋已失,斂口,束頸,鼓腹,腹部有兩個倒裝的獸面鋪首,連接鏈狀提梁,僅存部分。口徑8.5厘米,腹徑15.3厘米,高15.6厘米。(圖1-6)

2.B型,扁圓形腹。器形基本一致,均為蹄足,依據蓋紐形制的不同,可分為四亞型。

Ba型,環形紐。

按照三足外撇程度,可分為三式。

Ⅰ式 標本1件,河南淅川縣程凹西漢墓出土。覆杯形蓋,蓋上有三個圓形小紐,子母口,扁圓形腹,圜底,三蹄形小足,上腹部兩側各有一環紐,紐上置鏈,已殘。口徑9.2厘米,腹徑16厘米,足高3.2厘米,通高17.6厘米。(圖1-7)

Ⅱ式 標本2件。一件為山東濟南魏家莊漢墓出土(M168:8),蓋呈覆杯狀,平頂,上有三個半環形紐,斂口,束頸,扁圓形腹,圜底,三矮蹄足,上腹部飾二環形耳,其上連有鏈環,中有獸首提梁。蓋徑12.8厘米,口徑8.4厘米,通高17.2厘米。(圖1-8)另一件為山東萊西市岱墅西漢木槨墓出土,覆杯形蓋,蓋上置三個獸形小紐,子母口承蓋,扁圓形腹,三蹄形小足,上腹部兩側各有一紐,提梁已失。口徑7.3厘米,腹徑15.2厘米,通高17.7厘米。(圖 1-9)

Ⅲ式 標本2件。一件為河南淅川李溝漢墓出土(M27:2),覆杯形蓋,蓋頂有三個環形捉手,近直口,微束頸,扁圓形腹,圜底下凹,置三矮蹄足,上腹部圓環連接獸首提梁。口徑7.6厘米,通高 18厘米。(圖1-10)另一件為河南陜縣東周秦漢墓出土(3003:61),蓋為覆杯形,其上有三環紐,斂口,束頸,扁圓腹,圜底,三蹄形小足,腹部兩側各有一環紐,連接龍首提梁。口徑7.4厘米,腹徑 15.8厘米,通高18厘米。(圖1-11)

Bb型,獸形紐。標本1件,臺北“故宮博物院”藏。覆杯形蓋,蓋上有三獸紐,斂口,束頸,扁球形腹,圜底,下有三個熊形足,上腹部兩側各有一環,環上連接提梁。(圖1-12)

Bc型,三角形紐。標本1件,湖南長沙湯家嶺西漢墓出土。覆杯形蓋,蓋中心有一圓形銅環,周邊等距置三個三角形紐,近直口,扁圓形腹,圜底,下有三足,上腹部兩端有二銅環,連接提梁,已殘,腹部最大徑處飾平行凸弦紋兩周。口徑10厘米,腹徑19厘米,通高21厘米。(圖1-13)

Bd型,菱形紐。標本1件,安徽六安市漢墓出土(LM:02)。覆杯形蓋,蓋頂有三個菱形小紐,微斂口,長頸略束,扁圓形腹,圜底,底部置三蹄足,肩部置半環形耳一對,原應有提梁,已失。口徑13.5厘米,通高23.2厘米。(圖1-14)

二、流行年代

以往的研究對這類器物的年代也莫衷一是,孫機籠統地將其歸于漢代[1],吳小平認為其主要流行于西漢中晚期[2]122,田旭甚至將其下限推至東漢中晚期[28]。本文通過對所收集器物的年代分析,可基本確定其流行年代。

Aa型Ⅰ式標本出土于山東臨淄趙家徐姚戰國墓M1。M1為甲字形大墓,墓壁為多級臺階,底部有較大的生土二層臺,槨室四周充填鵝卵石,墓底南部挖有一個器物坑,均為臨淄地區戰國晚期墓葬的共同特征,出土器物也具備戰國晚期特點。因此,Aa型Ⅰ式標本的時代可推定為戰國晚期,這也是目前發現年代最早的一件。

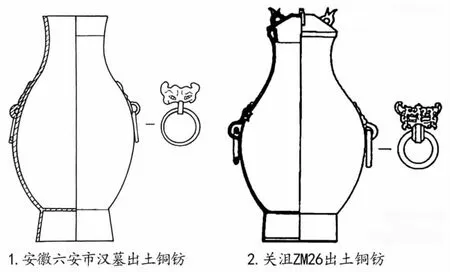

Ba型Ⅰ式標本出土于河南淅川縣程凹西漢墓,其年代為西漢早期無疑;Bd型標本出土于安徽六安市漢墓,原發掘報告定為東漢晚期,但其葬制為豎穴土坑墓,墓內仍保留戰國時期楚墓填青膏泥的做法,所出銅鈁的長頸深鼓腹形制與關沮ZM26出土的銅鈁[29]類似(圖2),而關沮ZM26的年代為西漢早期,此外,安徽六安市漢墓出土一枚西漢時期的外文鉛餅,故該墓年代應為西漢早期。

圖2 銅鈁形制對比圖

Aa型Ⅱ式標本出土于江西南昌東郊西漢墓,從墓葬形制和器物型式來看,推斷為西漢中期較為合適;Ab型Ⅰ式標本出土于重慶市臨江支路西漢墓,其年代為西漢中期;Ba型Ⅱ式標本中有一件出土于山東萊西市岱墅西漢木槨墓,原報告定為西漢中晚期,結合M1、M2的棺槨形制和隨葬器物來看,其年代定為西漢中期較為合適。

Ab型Ⅱ式標本出土于山西省朔縣趙十八莊一號漢墓,從墓葬結構、規模和隨葬品組合等來看,墓主人埋葬時間約在西漢晚期的偏早階段;Bc型標本的年代為西漢晚期。

據此可以推斷,這類形制獨特的銅鐎尊最早出現在戰國晚期,盛行于西漢時期,東漢基本消亡。

三、定名與功用

1.定名。關于器物的定名,王國維認為“凡傳世古禮器之名,皆宋人所定也。……古器自載其名,而宋人因以名之者也。……古器銘辭中均無明文,宋人但以大小之差定之”[30],即以“自名”為首要原則。對于本文所述器物的定名自孫機將其命名為銅銗鏤[1]后,學術界多采用其說法,如2009—2010年發掘的山東濟南魏家莊漢墓、2014年發掘的湖北隨州周家寨墓地均沿用此說法。但認真思索孫機的論證,仍有可商榷之處。

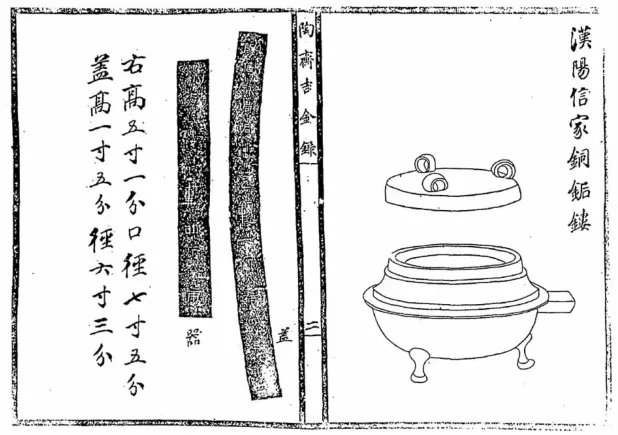

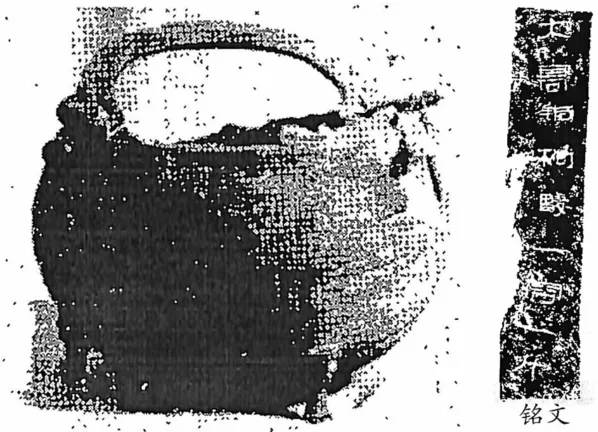

孫機提出“銗鏤”的原因主要有二:一是清端方所著的《陶齋吉金錄》著錄1件銘文銅器(圖3),蓋銘“陽信家銅銗鏤,蓋重一斤八兩,四年,第一”,器銘“銅銗鏤一,重四斤八兩”[31],雖自名“銅銗鏤”,但陽信家銅銗鏤帶柄,蓋為子母口,平折沿,腹部有一周明顯凸棱,寬度大于高度,這與上述銅鐎尊的帶提梁、覆杯形蓋、束頸鼓腹、高度大于寬度等特征有著明顯差異,兩者應為兩類不同的器物;二是河北隆化饅頭山西漢墓出土了1件銘文銅器(圖4),龍首形提梁,鼓腹,三足,肩部刻有“大高,銅枸婁一,容一升”9個字,“枸婁”音與“銗鏤”相近,但此器僅存龍首提梁、三足和腹部,發表的照片模糊不清,仔細觀察,口沿似在上腹部,也就是說,它并沒有像本文所述器物那樣的束頸和覆杯形蓋的特征。當然,這也僅是在已發表材料模糊不清基礎上的推測。

圖3 《陶齋吉金錄》中所錄陽信家銅銗鏤

圖4 河北隆化饅頭山西漢墓出土的銘文銅器

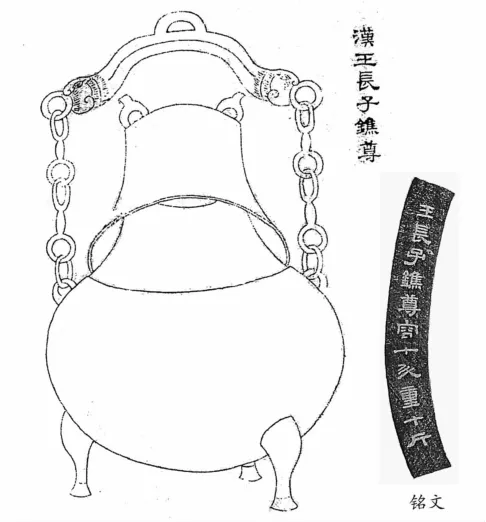

除《陶齋吉金錄》著錄和河北隆化饅頭山西漢墓出土的2件銘文銅器外,還有《金石索》著錄的1件“漢王長子鐎尊”(圖5),銘曰“王長子鐎尊,容十升,重十斤”,《金石索》載其“得之曲阜,其制與它尊不同,有提梁及三足,蓋上有三環,蓋甚巨,仰之可作酒盞,自提梁至足通高漢尺一尺一寸,深五寸有半寸,口徑三寸三分,腹徑六寸六分,蓋高三寸有半寸,深二寸六分,口徑五寸一分,通重今秤三斤四兩”。漢王長子鐎尊的通高為“漢尺一尺一寸”,漢一尺為21.35~23.75厘米,尺寸與上述器物一致。“漢長子”即漢人名,漢印多有長子、長兄之稱。目前發現帶“王長子”銘文的器物還有2件,分別是王長子鼎和王長子鐘,前者銘曰“王長子鼎,容二斗,重十六斤”[32]60,后者銘曰“王長子鐘,容一石,重四十五斤”[32]189。此3件器物當為一人所有。據此,按照“名從主人”的原則,筆者認為,此類器物定名為“鐎尊”是比較合適的。

圖5 《金石索》中所錄王長子鐎尊

2.功用。關于銅鐎尊功用為何,諸家意見不一。孫機認為是小型盛酒器[1],馮云鵬、馮云鹓所編《金石索》認為是溫酒器,陳夢家亦從其說[26]69,以往的研究基本將其歸為酒器一類,而通過對近些年考古發掘資料的分析,鐎尊作為溫食器的可能性是很大的。

首先,陜縣東周西漢中晚期墓M3003出土的鐎尊腹底有煙熏痕跡[5],安徽師范大學收藏的西漢中晚期銅鐎尊外底亦有一層煙炱痕跡,可知其應該是用火加熱的實用器,這也與鐎尊圜底、三足、帶提梁的特征相符。

其次,山西榆次出土的1件銅鐎尊,據描述“取下器蓋時,器內腐水銅銹呈固體泡沫狀,內有不少獸骨,器內肉食因腐朽發酵而溢出腐水致使蓋和器身朽聯一塊”[12],可知當時器內盛放著肉食和湯汁。而且這不是孤例,故宮博物院收藏的1件鐎尊內部發現了一堆細碎的骨架,但不確定是雞骨還是其他鳥禽骨骸[27]。(圖6)

圖6 故宮博物院收藏的鐎尊

再次,鐎尊整體器形偏小,高度在20厘米左右,小巧輕便,三足、圜底的特征利于加熱,帶有提梁,利于挪動,而束頸、大鼓腹、覆杯形蓋的特征十分利于保溫。有些覆杯形蓋上有三紐,倒立時可盛放不少的肉類湯汁。

此外,通過對銅鐎尊與同出器物的整理分析,銅鐎尊似乎與銅壺或銅鈁存在共存關系,如在安徽六安市漢墓中出土銅鐎尊和銅鈁各1件,河南淅川李溝漢墓M27出土銅鐎尊和銅鈁各1件,江西南昌東郊西漢墓M14出土銅鈁2件、銅鐎尊1件,山西朔縣趙十八莊一號漢墓出土銅鐎尊和銅鈁各1件等,銅鈁在當時是作為酒器而用的,而銅鐎尊作為食器之屬,可能分別作為酒器和食器來使用。

由此,我們推斷鐎尊并非酒器之屬,應歸為食器一類,具體來說,應該是用于加熱保溫的溫食器。

四、與銅锜、銅鋞的關系探討

1.與銅锜關系探討。前述《陶齋吉金錄》著錄的“陽信家銅銗鏤”形制與鐎尊存在一定差異,前者帶柄,兩者蓋子的形制也存在較大差異,兩者并非一類器物,但考古發現有類似“陽信家銅銗鏤”器物出土,現在一般稱之為“锜”。

《锜器考略》一文收集了銅锜200件左右,認為锜是南方地區漢墓中常見的一種隨葬品,流行時間為兩漢時期,其形制為束頸、折肩、方筒形柄、三獸蹄足,腹部有的有一周凸棱[33],如廣西合浦縣母豬嶺東漢墓出土的銅锜(M1∶11)[34](圖7),與“陽信家銅銗鏤”器形十分相似,僅高度略高、足部外撇。筆者以為,銅銗鏤應該與銅锜屬于同一類器物,《方言》有云:“鍑,北燕、朝鮮、洌水間或謂之錪,或謂之鉼,江淮陳楚之間謂之锜,或謂之鏤,吳揚之間謂之鬲。”可知鍑在江淮陳楚地區叫作“锜”或者“鏤”,兩者可以聯而稱之。目前銅锜主要發現于廣東、廣西及湖南、江西的南部地區,湖北、江蘇偶有發現,它屬于嶺南系青銅容器,這與《方言》所載江淮陳楚地區一致,可互為印證。而《陶齋吉金錄》著錄的“陽信家銅銗鏤”則很可能出自《方言》所說的江淮陳楚地區。

圖7 廣西合浦縣母豬嶺東漢墓出土的銅锜(M1:11)

值得注意的是,銅鐎尊主要分布在西漢王朝的腹心地區,最南到湖南、江西一帶,而銅锜分布的核心地區為以廣東、廣西為主的嶺南,兩者在地域分布上具有互補性,這也從側面證明了銅鐎尊與銅銗鏤不是一類器物。

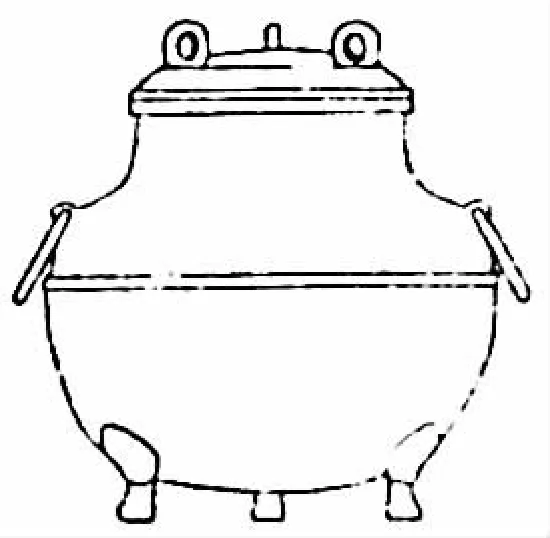

2.與銅鋞關系探討。銅鋞(圖8)是一種直壁深腹、三足、平底、帶提梁、帶蓋的器物,其高度約在20厘米,流行年代為西漢時期。孫機認為它是一種盛酒器[1];裘錫圭認為它主要是用來盛酒、溫酒的,也可用來盛其他東西;曹斌結合陜西咸陽馬泉西漢晚期墓出土的銅鋞內有液體凝固痕跡,遼寧撫順縣劉爾屯西漢墓出土的銅鋞內殘留的禽骨,江西南昌海昏侯劉賀墓出土的銅鋞內盛有雞骨和湯羹,認為銅鋞是盛肉骨羹的保溫器[35]。筆者贊同曹斌的說法,而銅鐎尊與銅鋞的功用是一致的,兩者均為小型器物,造型類似。鐎尊三足、圜底的特征利于加熱,帶有提梁,利于挪動,而束頸、大鼓腹、覆杯形蓋的特征利于保溫;而銅鋞也帶提梁,口徑小、深腹、三足的特點也有助于保溫。

圖8 海昏侯墓出土的銅鋞

值得注意的是,銅鐎尊與銅鋞不僅功能相近,分布地域一致,而且流行年代也基本一致,基本都是在西漢時期。而在考古發掘中兩者常伴出,如遼寧撫順縣劉爾屯西漢二號墓出土銅鐎尊、銅鋞各1件,山東萊西市岱墅西漢木槨墓出土銅鐎尊、銅鋞各1件,安徽蕪湖市賀家園西漢墓M1出土銅鐎尊、銅鋞各1件,湖北隨州周家寨M9出土1件銅鐎尊、M22出土1件銅鋞,山東濟南魏家莊漢墓M168出土1件銅鐎尊、M97出土1件銅鋞。

五、余論及結論

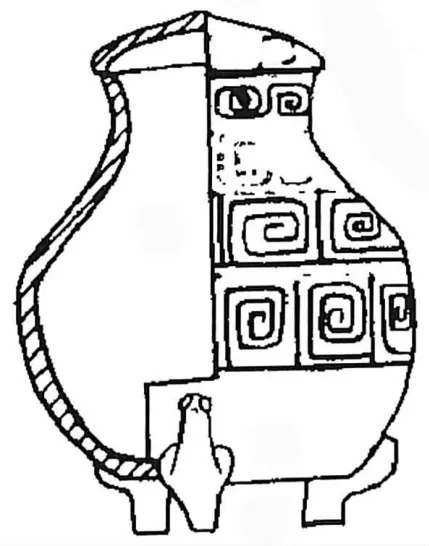

目前學術界對于銅鐎尊來源的探討還比較匱乏,或認為其來源于商周時期的青銅卣,或認為其來源于提梁壺[2]122,意見不一。筆者根據銅鐎尊最早出現在戰國晚期的山東境內,收集了相關資料,這些資料對于銅鐎尊的來源或許能有所啟示。章丘寧家埠遺址M78發現1件彩繪陶壺 (圖9),器表飾朱色帶狀紋,口徑12厘米,高25.8厘米[36],器形與銅鐎尊有相似之處。曲阜魯故城乙組墓M58發現1件 “銅缶”(圖10),年代為戰國中期或稍晚,通高23厘米,口徑 22厘米[37],其形制與鐎尊十分相似,只是沒有提梁,蓋不是覆杯形蓋。筆者認為,銅鐎尊的器形最早可能來源于類似章丘寧家埠遺址出土的陶壺,又吸收了提梁壺的提梁造型,同時,為適應保溫的功能,將蓋改造成為覆杯形蓋,最終形成銅鐎尊的造型。

圖9 章丘寧家埠遺址M78出土的彩繪陶壺

圖10 曲阜魯故城乙組墓M58出土的“銅缶”

綜上所述,銅鐎尊是一種以束頸、鼓腹、圜底、三足、帶提梁、覆杯形蓋等為主要特征的青銅器,其整體器形變化不大,最早發現于戰國晚期的山東臨淄,盛行于西漢時期,東漢基本消亡,存在時間不長,分布在北至遼寧、西至陜西、東至山東、南至湖南、江西的漢王朝腹心地區。以往對銅鐎尊的命名不是很統一,筆者通過研究分析,認為按照“名從主人”的原則,將其定名“鐎尊”是比較合適的。鐎尊并非傳統上所認為的酒器之屬,應歸為食器一類,具體來說,應該是用于加熱保溫的溫食器。《陶齋吉金錄》著錄的“陽信家銅銗鏤”與銅鐎尊相異,很可能與銅锜同屬一類器物且可能來自江淮陳楚地區。銅鋞與銅鐎尊則不僅流行年代、分布地域相近,而且功能也基本一致,同屬于加熱保溫的溫食器。