民俗學視野下漢水中游地區與海岱地區史前隨葬豬習俗比較研究

□姜仕煒

我國史前時期豬常被隨葬于墓葬中,這個時期的墓葬中除少量用整豬隨葬外,還常見用豬下頜骨、部分肢骨隨葬,其中又以豬下頜骨最為普遍。裴李崗時代隨葬豬的現象已出現在黃河中上游地區,隨后擴展到黃河下游、長江流域,并形成不同的興盛程度。隨葬豬的習俗在傳播中被各文化區吸納及改造,并被賦予了各自特有的文化內涵。

一、考古發現所見隨葬豬骨墓葬的分布、年代及特征

史前時期隨葬豬下頜骨主要集中在黃河、長江流域。裴李崗文化(距今8500—7000年)的賈湖遺址、老官臺文化的大地灣遺址發現這時隨葬豬骨的習俗剛剛開始。距今7000—6000年,隨葬豬骨的習俗開始向各地發展。隨葬豬骨的遺址增多,多集中于黃河中上游的仰韶文化群。另外在黃河下游的大汶口遺址開始出現豬骨隨葬。距今6000—5500年,隨葬豬骨的習俗開始興盛。黃河中上游地區隨葬豬骨的遺址有所減少,下游大汶口文化區域內隨葬豬下頜骨的遺址增多。距今5500—4500年,隨葬豬骨的習俗大范圍流傳。發現豬骨隨葬的遺址增多,在大汶口文化、屈家嶺文化分布范圍內形成核心。黃河下游大汶口文化隨葬豬骨的遺址大幅度增加,隨葬豬下頜骨的現象非常顯著。豬骨成為長江中游地區雕龍碑遺址最主要的隨葬品。長江流域此時在墓葬區周圍有較多的整豬、整狗祭祀坑,與隨葬豬骨一起形成了長江流域的隨葬、祭祀特點。距今4500—4000年,在黃河下游龍山文化分布范圍內隨葬豬骨的現象仍比較顯著,在尹家城、三里河遺址隨葬豬下頜骨的勢頭達到最高峰。長江中游地區的石家河文化墓葬中有集中發現,但隨葬豬下頜骨的興盛程度大大降低。

1.漢水中游地區史前時期隨葬豬骨情況

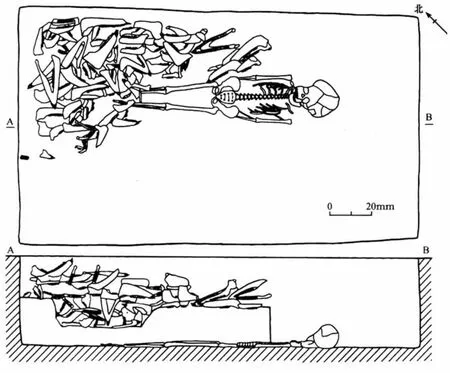

河南淅川下王崗遺址仰韶文化一期遺存的123座土坑墓中,M705墓葬中隨葬有豬上頜、象牙等。仰韶文化二期遺存的451座土坑墓中,M173隨葬豬頭1個[1]。河南鄧州八里崗遺址仰韶文化廟底溝類型前段的120座墓葬中有極少數墓隨葬較多的豬下頜[2]。河南淅川黃楝樹遺址屈家嶺文化的38座墓葬中,M11腰坑出有豬頭1個[3]。湖北棗陽雕龍碑遺址新石器時代遺存分為三期,第一期(距今6300—5800年)墓葬未見豬骨隨葬現象;第二期年代在距今5800—5300年,23座甕棺葬中有3座隨葬有豬骨;第三期年代在距今5300—4800年,該期42座土坑墓中有32座隨葬有豬下頜骨,比例高達76%。少者1件,多者13件以上,最多達72件,共計433件。(圖1)分兩種方式放置,一是與死者處于同一層面上,二是置于填土中。第三期的40座甕棺葬中有3座隨葬豬骨。該墓地墓葬中共計隨葬豬達439個個體[4]。湖北宜城顧家坡遺址的年代從大溪文化晚期到屈家嶺文化時期,237座墓葬中有131座隨葬有豬下頜骨,比例達55%,有的墓葬雖然沒有其他隨葬品,但也有一兩件豬下頜骨用來隨葬。最多的有50件之多,另外,墓地北邊生活區內的一座甕棺墓底部也發現了數十件小豬下頜骨。該遺址墓葬中隨葬的豬下頜骨總數在230件以上[5]。湖北均縣亂石灘遺址4座石家河文化墓葬中有2座隨葬3~4塊豬下頜骨[6]。湖北鄖縣青龍泉遺址26座石家河文化土坑墓中有4座隨葬豬下頜骨,除個別墓葬數量不清外,最多的隨葬15件,其他都在10件以上[7]。湖北房縣七里河遺址屬于石家河文化早期的30座墓葬中有3座墓隨葬豬頭骨或下頜骨[8]。

圖1 雕龍碑三期M16隨葬豬下頜骨示意圖

2.海岱地區史前時期隨葬豬骨情況

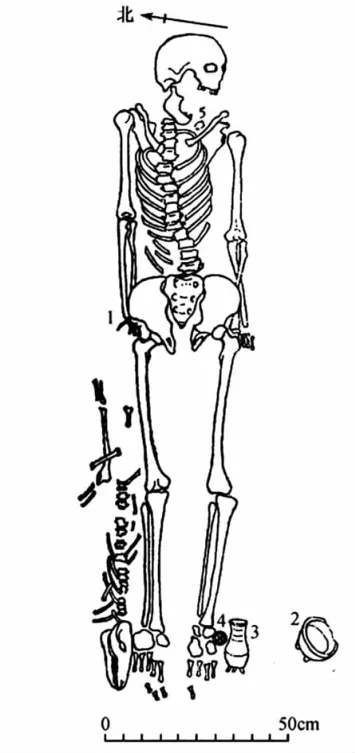

兗州王因墓地屬于大汶口文化早期(距今 6300—5500年),共899座墓葬,隨葬豬骨的墓葬共有20座[9]。大汶口墓地大汶口文化早期墓葬共46座,其中有8座隨葬豬骨,年代為距今6000—5700年。大汶口墓地大汶口文化中晚期43座墓隨葬豬頭,3座隨葬豬下頜骨[10]。花廳北區墓地共62座大汶口文化中晚期墓葬,有較普遍的豬、狗隨葬或殉葬現象,隨葬豬骨的墓葬共28座[11]。陵陽河墓地45座大汶口文化晚期墓葬中出豬骨的有29座,而且隨葬豬骨在數量上差距非常明顯,明顯可分成兩個級別[12]。大墩子墓地大汶口早期186座墓葬中,1座隨葬豬頭,1座隨葬整豬,5座隨葬豬下頜骨,12座隨葬豬獠牙[13]。(圖2)三里河墓地66座大汶口文化晚期墓葬中有20座隨葬豬下頜骨,每墓隨葬豬下頜骨數量不等[14]159-172。尹家城墓地65座龍山文化墓葬中有7座隨葬了豬下頜骨,墓葬之間等級分化嚴重,隨葬豬下頜骨的墓葬同時也是高規格墓葬[15]。呈子墓地87座龍山文化墓葬中,有9座隨葬豬下頜骨,隨葬豬骨的墓葬同樣也屬高規格墓葬。三里河墓地龍山文化墓葬98座,其中19座隨葬豬下頜骨,而隨葬豬骨數量較多的墓在該墓地均屬較大型的墓葬[14]173-184。臨朐西朱封墓地龍山文化3座大墓中僅1座隨葬2件豬下頜骨[16]。

圖2 大墩子M218隨葬整豬示意圖

二、民俗學視野下隨葬豬習俗的交流和演變

之所以在墓葬中豬隨葬現象頻繁出現,主要是因為它比較易于得到。正如《淮南子·泛論訓》所言:“夫餉大高而彘為上牲者,非彘能賢于野獸麋鹿也,而神明獨餉之,何也?以為彘者,家人所常畜而易得之物也,故因其便以尊之。”“若從民俗發生的源頭處考察,不難發現,最初的人類確實是憑借著生態直覺和生態經驗來構建民俗的。自然環境既是具體的民俗文化發生的本源性依托,又是民俗文化的加工對象,同時,對于具體的民俗文化的構建與衍化,也具有重要的制約與影響作用。”[17]我國史前時期,豬的馴化歷史可以追溯到距今8000多年的裴李崗時代[18],豬在先民的生活中扮演了重要角色,也是重要的肉食來源。在易于獲得的同時,裴李崗時代的先民將豬作為隨葬品放置于墓葬中,并以隨葬豬下頜骨為主。隨后在仰韶時代,黃河下游的大汶口文化和漢水中游地區的大溪、屈家嶺文化皆受到黃河中游地區的影響,繼承了隨葬豬骨的習俗,并各自發展成仰韶時代隨葬豬習俗的興盛地區。

集體性也是民俗在流傳上的顯著特征。民俗一旦形成,就會成為集體的行為習慣,并在廣泛的時空范圍內流動。這種流動不是機械的復制,而是在自然流動和傳承過程中,不斷加入新的因素[19]11-27。海岱地區大汶口文化在吸收了隨葬豬習俗后,不僅在隨葬豬骨部位方面有所改變 (如不單是用豬下頜骨隨葬,還有一定數量的豬頭隨葬),而且在墓葬的等級方面也有變化,此時隨葬豬主要出現在高規格墓葬中。而在漢水中游地區,雖然在隨葬豬骨部位等方面與黃河中游裴李崗時代差別不大,但從出土情況看,反映了此地先民對豬的偏好,不僅以豬下頜骨為主要隨葬品,而且絕對數量上也較多。

三、民俗學視野下隨葬豬習俗的含義

并不是所有的特殊埋藏遺存都與儀式活動有關,如文獻中明確記載有與祭祀無關的埋藏。例如《禮記·曲禮上》:“……龜策敝則埋之,牲死則埋之。”另外,常因瘟疫造成動物死亡,由于危害較大,這些動物多被完整掩埋。隨葬于墓葬中的豬骨,有學者按其具體性質或含義分為4類:第一類是作為“護身符”,以豬牙為代表;第二類是作為“戰利品”,以豬頭或下頜骨為代表;第三類與“豬靈崇拜”有關,以整骨架為代表;第四類是代表了肉食,以整骨架以及其他豬骨為代表[20-21]。其中第四類最為多見,第二、三類僅為特殊現象。還有學者從豬在葬儀中的使用和地位來考察豬骨隨葬的現象,認為豬頭主要是為了在葬儀中使用,富有家庭能擁有更多的豬肉[22],著重突出了豬的肉食作用。

從隨葬豬骨的出土背景分析漢水中游地區與海岱地區各自的葬俗含義,反映出兩地迥異的情況。上述兩個地區都受到黃河中上游地區仰韶文化的影響,開始接受并形成自己文化特有的葬豬習俗。在漢水中游地區,葬豬的部位主要是豬下頜骨,而且墓葬中基本以隨葬豬下頜骨為主,很少有其他隨葬品,且隨葬豬下頜骨數量的多少與墓葬規模大小之間并無相關性,有些規模較小的墓葬可能隨葬的豬下頜骨數量更多。因此,該地區隨葬的這些豬下頜骨,主要是墓主人財富的一種象征,而非社會地位的象征;而黃河下游的海岱地區,除了隨葬豬下頜骨,還隨葬豬頭、豬獠牙,且隨葬這些豬骨的基本都是規格較高的墓葬,該地區葬豬應是與葬儀有關,豬作為重要人物葬禮祭祀過程中的犧牲,常常用在社會精英的葬儀中。

民俗學考察習俗流變較常用重出立證法,也即比較研究法,這種方法是從多次重復出現的民俗現象中去分析哪些是基本部分,哪些是有所變異的派生部分。通過比較研究,找出其先后關系,根據現實生活中的橫斷面來書寫歷史[19]457。在黃河中游地區隨葬豬骨習俗起源之時,其內涵主要是守護死者,具有巫術的作用,隨著隨葬豬骨習俗向不同區域傳播,當地土著文化在接受了這一習俗后,其內涵也被改變并派生出更多的方面。在海岱地區雖然有些墓葬中尚有墓主人手握豬獠牙的現象,其作為“護身符”還保留一些守護死者的內涵,但該地區普遍以豬下頜骨隨葬,更多的是作為社會精英葬儀中的犧牲,用以彰顯死者的社會地位。而在漢水中游地區,墓葬的隨葬品較為單純,基本上都是豬下頜骨,絕少有其他物品,除了體現出該地先民對豬的看重,或許除了無意識中保留了守護死者的隱性含義外,更為顯性的含義已轉變為個人財富的象征。

四、結語

史前隨葬豬習俗從黃河中游地區起源,傳播到黃河下游海岱地區和漢水中游地區,并發展為史前墓葬習俗的兩個高峰。在傳播的過程中,不同地區對這種習俗也進行了改造,并賦予了更多的文化內涵。進入歷史時期以后,這種隨葬豬和以豬為祭品的習俗仍未完全絕跡,不過大多以偶像取代實物,例如隨葬家畜陶俑。商周時期的犧牲以牛羊為主,則是延續了以豬為犧牲的思想,只是犧牲載體被改變。漢代至南北朝墓葬中廣為流行的陶豬、滑石豬,應該是對史前葬豬習俗的繼承。唐代以后,很多墓葬開始出現隨葬鐵豬、鐵牛現象,這種習俗在中原地區一直延續到元代[23]。