突發性公共衛生事件中的個體非理性行為引導策略

——行為經濟學的視角

暢新燕,李紹華,陳石

(西南石油大學,四川 成都 610500)

0 引言

COVID-19是對全球健康的威脅,中國政府強有力的防控措施在短期內有效的控制了其擴散。然而,強有力的措施必然伴隨著高成本投入和對經濟的嚴重損害。在防控逐步進入常態化的情況下,尋找一些低成本的方法是保證疫情防控可持續的重要條件。新古典或主流經濟學認為,人們為最大程度的發揮其長期最佳利益,擁有穩定的偏好和始終如一的理性行為。這種行為模式影響了公共衛生政策的設計[1]。但在突發性公共衛生事件中,人們的行為并非完全理性,可能表現出受到沖動、有限意志、有限信息等因素影響的大量非理性行為,例如恐慌情緒導致的物資哄搶。行為經濟學基于心理學和神經科學等領域的成果,關注完全理性可能受到限制的方式以及在特定社會規范或環境下的行為選擇,通過預測和理解人們的行為,以期制定更有效的和更有效率的公共政策。

1 文獻回顧

對流行病或其威脅的反應是恐懼和逃避,責備和解釋以及對當局的呼吁。在流行病暴發期間,個人可能會改變其行為以降低感染的風險。這是由于他們的疾病對身體造成的影響,也可能是由于公共衛生公告要求他們這樣做的(Brauer,2011)。當面臨風險時,人們會經歷一個復雜的過程,即收集信息,決定如何做以及與他人交流有關其行為有效性的信息。社會影響力可能會干擾個人經歷,使同伴群體和群體互動成為重要因素。策略的選擇取決于行為方面,人與人之間復雜的互動[2]。2003年SARS爆發時人們的行為反應,例如戴口罩,更頻繁地洗手和避免擁擠的地方,對遏制這一流行病做出了重要貢獻(Lau et al.,2004)。在2009年H1N1大流行期間,人們參與自我保護行為的意愿在一定程度上取決于對疾病的焦慮程度,對疾病的感知風險,對自我保護措施的感知效能,以及家庭人數等因素(Lau, Griffiths, Choi, Lin,2010)。超過75%的受訪者將避免擁擠的環境作為對流感大流行的預防措施(Sadique et al.,2010),人 們 增 加 了 洗 手 次 數(46%),掩 蓋 了 咳 嗽 和 打噴嚏(27%)的行為,以降低感染風險(Seale,2011)。Chen和Griffith(2013)發現個體在流行病中的自我保護與患病率和時間高度相關,當流行率很高時,人們會積極采取自我保護;患病率低時則會出現“自我保護疲勞”效應。與感染率較低的人相比,感染率較高的人更有可能進行自我保護[3]。自我控制作為一種抵御力因素,可能會緩解COVID-19感知嚴重程度與心理健康問題之間的關聯。與自我控制能力強的人相比,自我控制能力低的人在遇到COVID-19暴發時更加脆弱,更需要心理幫助來維持心理健康(Jian-Bin Li et al.,2020)。良好的自我控制與減輕危險因素和健康結果之間特別相關。例如,計劃和周到可以幫助個人預見并為困難的情況做準備;情緒自我調節可以在出現問題的情況下提供更好的情緒控制;約束和采取行動的能力對于解決問題中的困難非常重要(Wills et al.,2008)。在暴發的上升階段,對COVID-19的心理和行為反應十分顯著。及時發布準確可靠的信息可以降低焦慮水平(Qian& Wu,2020)。行為變化還與政府的參與程度、對疾病的認識以及爆發的階段有關,這些因素因疾病和環境而異。

目前越來越多的行為經濟學成果被用于改善人們在突發公共衛生事件中的行為。Thaler和Sunstein(2008)提出的“默認選項”大量運用于各類健康保險中。簡單地提示(促使)個體制定計劃會增加受試者最終參與提示的健康行為(例如免疫接種,健康飲食和癌癥篩查)的可能性(Madrian,2014)。通過電子郵件向患者發送下次流感疫苗的預約時間和地點可以使疫苗接種率提高36%(Chapman et al.,2010)。安裝了低成本皂液器的印度家庭中有23%的人每天在晚餐時間都使用這些皂液器(Hussam et al.,2017)。流行病的爆發存在一定時間上的延遲,這可能會為理想行為周圍的習慣形成提供更多機會,而通過行為干預來促進習慣形成可能會加強這種形成(Hussam et al.,2017)。流行病動力學也可以從另一種意義上加以利用:如果行為干預本身“病毒式傳播”,它們將更加有效。更高的飽和度不僅可以通過增加治療力度來實現,而且還可以在良好行為從被治療者傳遞給他人時實現。例如,分發有關良好衛生習慣的信息既可以減少目標人群的傳播,也可以增加其他人對良好衛生習慣的采用。

2 突發性公共衛生事件中的個體非理性行為解釋與驗證

2.1 過度恐慌行為

個體面對現實或想象中的威脅時會本能產生恐慌心理進行自我保護。但是,過度的恐慌會帶來個體和群體層面的混亂狀況出現,在個體層面恐慌心理會造成不恰當的自我防護或過度回避等過激的行為反應和與焦慮相關的情緒狀態;社會層面,恐慌還會造成如搶購、對某些特定人員的歧視和排斥等不良影響[4]。作為有限理性的人,其認知能力是有限的,在判斷和決策過程中會受到情緒、意志、認知過程等多種心理因素的影響而陷入認知陷阱。

特沃斯基和卡納曼(1979)用前景理論描述了個人面臨不確定性時的行為決策,解釋了現實中違反期望效用理論的決策行為。期望的價值是由價值函數(Value Function)和決策權重(DecisionWeight)共同決定的。

價值函數v(x)實際上反映了決策者對風險的態度,具有三個特征:獲得和收益要比損失好;當處于收益狀態時,價值函數時凹函數,處于損失狀態時是凸函數;人們厭惡損失,受益于損失相比,人們對損失更敏感。概率的權重函數π(p)并不是概率p,是個體對風險事件發生概率的判斷,它不遵循概率的一般公理,只是反映決策者對前景行為結果的價值評價。此外,人們對前景行為結果的看法取決于參考點的選取在大多數情況下,個人的現狀決定了參考點的選擇,與個人性格特征有關。參考點能改變人們對得失的判斷,從而改變其對風險的態度。在不確定性情況下,人的思維過程會系統性地偏離理性法則而走捷徑,人的思維定勢、表象思維、外界環境等因素,會使人出現系統性偏見,采取并不理性的行為。大多數人在判斷不確定事件發生的概率時,往往會違背概率理論中的大數定律,而不由自主地使用“小數定律”,即濫用“典型事件”,忘記“基本概率”。

COVID-19的突發性導致人們面臨著高度的不確定性,大量的突如其來的信息紛繁復雜,同時又必須在短時間內做出決策,出現行為偏差。為了對在公共衛生事件突發時,是否存在上述前景理論所描述的行為偏差,本文設計了多個情境來從不同角度考察。

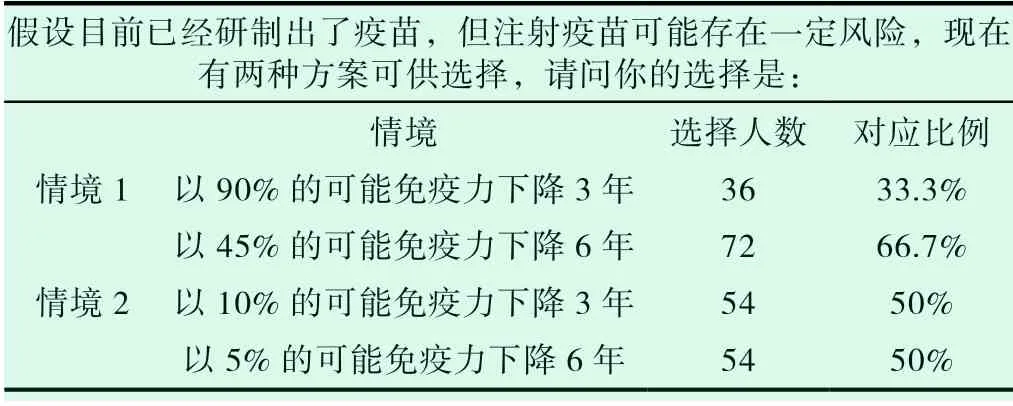

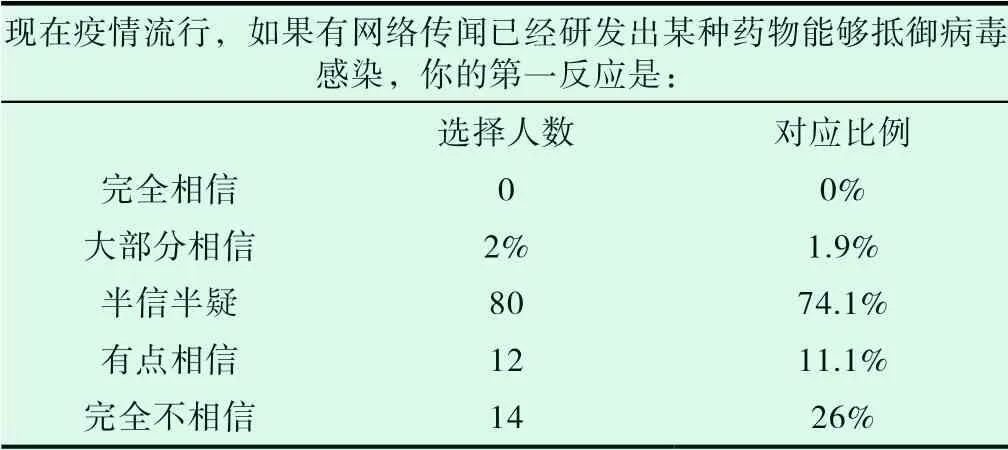

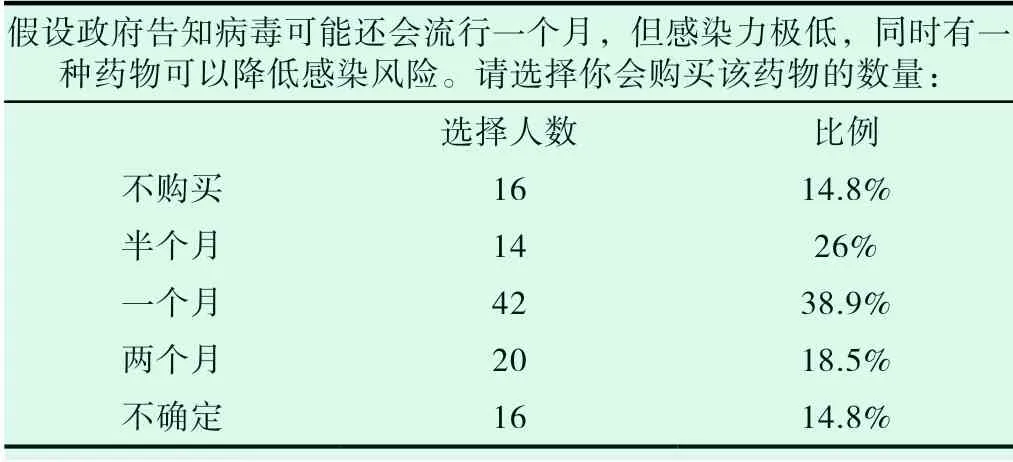

表1中面對不確定事件的損失時,更多的人表現出了對小概率事件的偏好,更加重視小概率的高損失事件。

表1 突發公共衛生事件時的損失偏好

表2 突發公共衛生事件時的過度反應(情境1)

表3 突發公共衛生事件時的過度反應(情境2)

傳聞是影響個體行為反應的直接外部條件。情境1的結果表明,人們對傳聞大多數半信半疑。如果個體處于信息不充分的狀態,就很容易受到干擾,而產生寧可信其有的心理。情境2則充分反映了部分人在疫情時可能出現的過度反應。

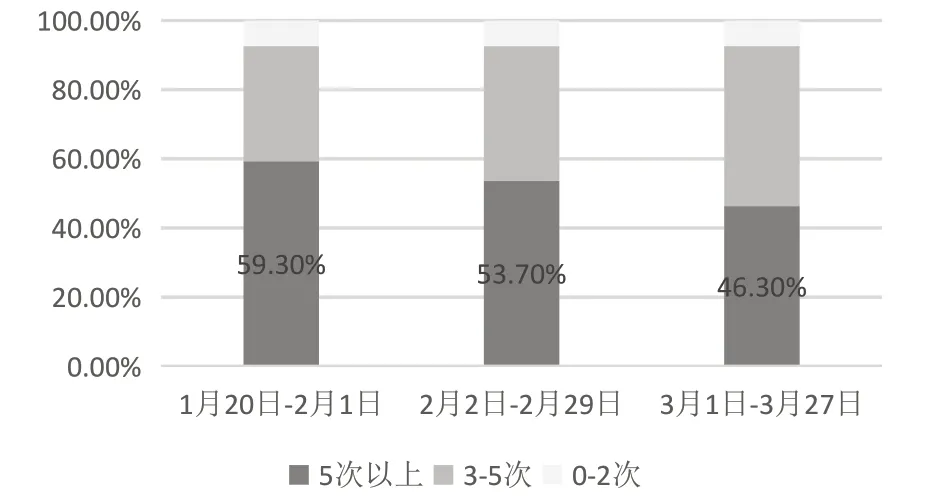

2.2 有限自我控制

洗手、佩戴口罩、社交疏遠等行為是防止感染和控制疫情重要手段。疫情出現初期,覺大部分人嚴格執行了上述行為,但隨著時間的推移,部分個體在自我控制方面逐漸弱化。例如,疫情爆發初期每天洗手5次以上的占到59.3%,隨著時間的推移,這一比例逐漸下降到53.7%和46.3%。

圖1 COVID-19爆發期間不同時間段每天的洗手次數

標準經濟學通過貼現模型去解釋人們的跨期選擇行為,假設個體在不同時間的偏好是固定不便且具有動態的一致性。但在日常生活中,人們的大量行為偏好在動態下是不一致的,隨著時間的延后會出現偏好反轉。行為經濟學家用雙曲線貼現函數對偏好反轉進行了解釋。個體在某一時點上會屈從于某種誘惑,從而是的偏好發生反轉。如果未來的偏好可能發生反轉,那么個體在當前選擇的跨期效用最大化路徑就未必在未來得以保持[5]。公共衛生事件突發之時,人們受到強烈的外界刺激,能夠從良好的衛生習慣和社交疏遠等行為獲得較高效用,從而緩解其心理壓力。隨著時間的推移,部分個體對疫情擔憂逐漸下降,例如發現身邊沒有人感染,洗手和不洗手在防范感染方面沒有明顯差別等,嚴格的防控行為效用逐漸減弱,行為偏好可能發生反轉,從而出現自我防控意識和行為的弱化。Thaler和Shefrin(1981)提出的雙自我模型認為,個體的內心存在兩個自我:一個是具有前瞻性的“計劃者”,關心未來并進行長期的規劃,同時還存在一個短時的自我,只關心當前的“行動者”。計劃者考慮未來的效用,而短視的行動者只顧及某一時點上的瞬時效用。計劃者至少在一定程度上能夠意識到未來會發生的沖突,并通過采取預先保證來控制行動者的行為。Loewenstien和O’Donoghue(2006)結合神經科學中大腦模塊化的有關概念提出“二元心理系統”假說。該假說認為,個體對外界信息刺激的處理可劃分為兩類獨立但又密切聯系的系統:情緒系統和慎思系統,情緒系統只關心眼前的效用,慎思系統關心長期的效用,因此兩個系統之間存在沖突。慎思系統可對情緒系統實施一定的約束或控制,但需要花費一定的成本[6]。

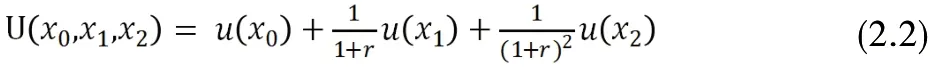

參考上述理論,本文假設個體的健康防控由3個時期構成(t=0,1,2),個體的跨期決策受到情緒系統和慎思系統的共同主導。對于情緒系統,無論在哪一期都只試圖實現當期效用的最大化,反映“只關心眼前利益”的傾向,設效用函數為u(xt),其中xt表示每一期的收益。慎思系統關心整個疫情防控周期的效用最大化,反映“具有長遠計劃”的傾向,效用函數表示為:

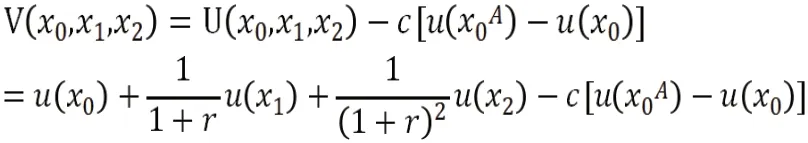

其中,r為時間偏好率,慎思系統實際上對于為標準經濟學下的貼現效用模型。如果假設是能使情緒系統在時間t實現效用最大化的值,c[u(xtA)-u(xt)]為慎思系統為了防止情緒系統偏離最優值而支付的控制成本,情緒系統偏離最優值越遠,則控制成本越高。因此,當個體處于第0期,即疫情爆發初期時,最大化目標效用函數可表達為:

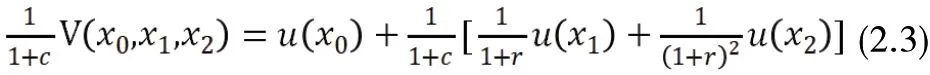

由于u(x0A)為一個常數,上式可以等價為:

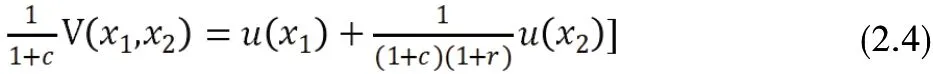

當個體進入第1期時,最大化效用函數變為:

從式(3)中可以看到,個體的自控能力取決于每一期的控制成本的大小,隨著時間的持續,在沒有新的外在刺激刺激的情況下控制成本將逐漸升高。自我控制能力將很容易在短期內被耗光,因為人們無法繼續無限期地抵制住誘惑。此外,當人們必須在某一方面應付更多壓力時,就容易喪失在其他方面的控制力。

3 突發性公共衛生事件中的個體非理性行為的規范與引導

3.1 過度恐慌行為

人們依據經驗、信息和參照點進行決策,認知偏差而導致的風險高估是恐懼的主要來源。受公共衛生教育不足的影響,我國普通民眾缺乏基本的醫療知識,加之病毒在傳染機制、感染后果的未知以及有效治療手段的缺乏,進一步導致了部分個體的認知偏差,從而產生過度反應,出現搶購、群體逃離等事件。從影響公眾認知偏差的因素中,查找,并通過多種途徑來減少和消除可能被高估的風險,是緩解公眾過度反應的首要策略。長期以來,公共危機事件中政府與民眾的溝通是“官本位”的,處理危及事件的依據是:信息的充分公開會引起民眾的恐慌,影響社會穩定,對公眾具有極大的不信任[7]。而前景理論認為正是信息的缺乏是個體出現認知偏差的重要影響因素,導致人們更多的相信謠言,并引起更大的恐慌。COVID-19的防控中民眾情緒的逐步穩定也正是得益于各級政府對信息的公開。第二,提供有效的參照點。只有沒有直接個人經驗的個體才容易受到媒體信息的誘導;有直接的個人經驗的個體則較少接受新的信息而改變自己已有的態度[8]。驗證實驗中發現,年級稍長、經歷過SARS事件的個體出現風險高估偏差的概率相對較低。COVID-19的未知性和基本醫療知識的缺乏是產生認知偏差的重要影響因素。可以將新病毒的威脅與之前SARS、Zika等傳染性疾病的傷亡數據和發生可能性進行相互對比并告知給公眾,可以降低被高估的風險,減少事件威脅的預期,減緩恐懼感。第三,讓專家說話。如果沒有一般穩定的風險態度,那么在進行決策時就不可能做出可靠的風險決策預測[9]。建立一個穩定的風險態度需要個體對某些權威信息的充分認知和信任。在突發性公共衛生事件中,專家和技術人員比官員更容易獲得公眾的信任。例如官員口中的“不確定”往往被人們理解為政府決策的猶豫,而專家口中的“不確定”則會讓人理解為基于科學和理性思考后的合理結論。公眾與專家在風險認知上的差異不僅是知識水平差異的結果,也是由風險溝通中的角色和利益等決定的。這種差異性的存在為更好地認識風險的結構提供了豐富的信息,也為建立政府與民眾間的相互信任指明了方向。

3.2 有限自我控制

行為經濟學對動態不一致的解釋框架是:外部環境變化→決策者偏好變化→決策者行為選擇變化。長期計劃的執行取決于每個短期控制成本的大小,而隨著時間的持續,控制成本會逐漸上升,從事出現偏好的反轉。在疫情防控的自我控制中可以吸取一些行為經濟學研究成果,對個體行為進行有效的干預和引導,從而提高防控效果。第一,簡單的定期提示。如果對自我控制進行重復鍛煉,那些受過鍛煉的人在任務中的自我控制就比那些未受鍛煉的人強[10]。簡單的定期提示有助于個體決策者在不同時期重新審視當期行為與長期目標的偏離,降低慎思系統對情緒系統的控制成本。社區等公共衛生產品供給機構可以通過標語、定期短信提醒等方式對社區內居民的衛生行為進行干預,實現防控措施的長期有效。第二,示范。學習與了解自身偏好對決策者在柔性和承諾間的選擇是有價值的,但因為這種學習須暴露在誘惑之下,從而也是有成本的。簡單的示范或新知識的不斷提供可以增加個體行動者在持續期中的認知資源,從而提高持續行動的興趣。防控期間可以通過媒體公益廣告、宣傳畫報張貼、短視頻分享等形式向居民提供防控行為示范,增加認知資源,改善行動偏好。第三,承諾。決策者通常會過高或過低地估計自身抵制誘惑的能力。當決策者對其目標狀態存在足夠承諾時,具有現狀偏見的決策者會傾向于早早停止。承諾技術包含三種類型:胡蘿卜合同、大棒合同和有約束力的承諾。存在自我控制的雙自我決策者更傾向于使用胡蘿卜合同來抵制誘惑,其為決策者提供了承諾與柔性間更為容易的權衡。簽訂帶有“胡蘿卜和大棒”性質的承諾書,并督促其進行隨時對照,允許定期兌換“胡蘿卜”有利于雙自我決策者在長期中抵制外在的不斷誘惑。