《劉天華創(chuàng)作曲集》與《阿炳曲集》出版始末

張 艷

(山東藝術(shù)學(xué)院音樂(lè)學(xué)院, 山東 濟(jì)南 250014)

引言

20世紀(jì)50年代初,《劉天華創(chuàng)作曲集》《阿炳曲集》相繼出版,它們的問(wèn)世,對(duì)于二胡、琵琶領(lǐng)域乃至整個(gè)音樂(lè)界來(lái)說(shuō),無(wú)疑是具有深遠(yuǎn)意義的大事。“曲集”凝聚了劉天華、阿炳音樂(lè)創(chuàng)作的精華,是他們心血的結(jié)晶,也是老一輩民族音樂(lè)工作者辛勤耕耘的重要成果,曲集一推出便立刻受到了我國(guó)民族音樂(lè)界的廣泛關(guān)注。尤其是對(duì)于建國(guó)初期缺資料、少教材的二胡、琵琶界來(lái)說(shuō),無(wú)異于暗室逢燈、絕渡逢舟。

《劉天華創(chuàng)作曲集》《阿炳曲集》的初版、再版、重印,伴隨著我國(guó)音樂(lè)出版機(jī)構(gòu)的變遷而進(jìn)行。因此,回顧這兩本曲集出版的前前后后,不僅對(duì)研究我國(guó)二胡、琵琶演奏藝術(shù)乃至民族音樂(lè)事業(yè)的發(fā)展具有重要意義,而且對(duì)探尋我國(guó)音樂(lè)出版事業(yè)的發(fā)展歷程,亦具有重要的參考價(jià)值。

民國(guó)時(shí)期,我國(guó)的民樂(lè)(那時(shí)稱“國(guó)樂(lè)”)已經(jīng)呈現(xiàn)出日薄西山、氣息奄奄之態(tài),我國(guó)近現(xiàn)代音樂(lè)史上杰出的音樂(lè)教育家、作曲家陳洪先生當(dāng)時(shí)曾憤然指出:“我國(guó)之可以說(shuō)是音樂(lè)者,老早已經(jīng)壽終正寢。今日之所謂‘國(guó)樂(lè)’,不過(guò)是戲班里,女伶臺(tái)上,吹打班里,盲公盲妹和‘賣白欖’流之者,所奏所唱的幾首爛調(diào)。”[1](P120)

就在國(guó)樂(lè)生死存亡的危急關(guān)頭,以劉天華先生為代表的國(guó)樂(lè)界開(kāi)明人士,毅然挑起了改造國(guó)樂(lè)、振興國(guó)樂(lè)的重?fù)?dān),他們“一方面采取本國(guó)固有的精華,一方面容納外來(lái)的潮流,從東西的調(diào)和與合作之中,打出一條新路來(lái)。”[2](P245)為弘揚(yáng)民族音樂(lè),使民樂(lè)教學(xué)科學(xué)化、規(guī)范化,劉天華先生著力改革了民樂(lè)的記譜法、演奏法、教學(xué)法,并且借鑒西樂(lè)創(chuàng)作手法,先后創(chuàng)作了多首二胡、琵琶獨(dú)奏曲、練習(xí)曲,以及民樂(lè)合奏曲。正是由于他艱苦卓絕的努力,將本已淪為“叫花子討飯工具”的二胡、琵琶等民族樂(lè)器,一舉推上了我國(guó)高等學(xué)府的講堂,推上了殿堂級(jí)的舞臺(tái),讓它們以嶄新的面貌出現(xiàn)在了世人面前,在很大程度上改變了人們的看法。

1949年新中國(guó)成立后,黨領(lǐng)導(dǎo)下的音樂(lè)院校、演出團(tuán)體相繼建立。隨著音樂(lè)創(chuàng)作、演出、教學(xué)事業(yè)的廣泛開(kāi)展,音樂(lè)類圖書(shū)的出版發(fā)行事業(yè)也漸趨繁榮。其中有關(guān)二胡的出版物在音樂(lè)類圖書(shū)中占有相當(dāng)大的比重,而對(duì)我國(guó)二胡藝術(shù)的教學(xué)、演奏以及未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生廣泛影響的兩本重量級(jí)著作——《劉天華創(chuàng)作曲集》和《瞎子阿炳曲集》,正是在這一背景下推出的。

一、《劉天華創(chuàng)作曲集》的初版與我國(guó)音樂(lè)出版事業(yè)之開(kāi)創(chuàng)

《劉天華創(chuàng)作曲集》于1951年11月在上海出版。從該書(shū)的版權(quán)頁(yè)上可以看出,其屬于中央音樂(lè)學(xué)院研究部資料叢刊,主編者:中央音樂(lè)學(xué)院,編者:劉育和。

該書(shū)的主要內(nèi)容(原文系繁體字橫排)如下:[3](P5)

引言

中央音樂(lè)學(xué)院研究部

序

李元慶

書(shū)亡弟天華遺影后

劉半農(nóng)

劉天華先生年表

劉天華先生遺影

劉天華先生手稿

二胡部分

一.二胡述要

1.二胡曲調(diào)在工尺譜中之相當(dāng)調(diào)名

2.二胡定音標(biāo)準(zhǔn)

3.二胡多把演奏法

4.二胡曲譜符號(hào)說(shuō)明

5.二胡內(nèi)外弦音位

一.D調(diào)(小工調(diào))音位圖

二.G調(diào)(正宮調(diào))音位圖

二.二胡練習(xí)曲四十七曲(略)

三.二胡獨(dú)奏曲十曲(略)

琵琶部分

一.琵琶述要

1.弦序及指序符號(hào)

2.右手指法符號(hào)

3.左手指法符號(hào)

4.其他符號(hào)

5.琵琶bE調(diào)(小工調(diào))音位圖

一.散按各音音位圖

二.泛音音位圖

二.琵琶練習(xí)曲十五曲(略)

三.琵琶獨(dú)奏曲三曲(略)

合樂(lè)部分

變體新水令

后記

劉育和

從該書(shū)的“引言”中可以看出,1950年中央音樂(lè)學(xué)院在天津剛剛成立,5月間便“在院內(nèi)促成了劉天華先生紀(jì)念委員會(huì)的組成,劉天華先生創(chuàng)作曲集的編訂,和紀(jì)念音樂(lè)會(huì)的舉行”[4](P7)當(dāng)時(shí)“劉先生的二胡弟子儲(chǔ)師竹、蔣風(fēng)之、陳振鐸三同志,他的令弟劉北茂同志,他的琵琶弟子曹安和同志,和他的女兒劉育和同志,都薈集在中央音樂(lè)學(xué)院,擔(dān)任教課或職務(wù)。時(shí)間、地點(diǎn)和人才,三者適成理想的配合,劉天華先生創(chuàng)作曲集的編訂,乃更成為可能。”[5](P7)

該書(shū)“由儲(chǔ)師竹、蔣風(fēng)之、陳振鐸、劉北茂、劉育和等五位同志分別整理劉先生的二胡創(chuàng)作十曲;由曹安和同志整理他的琵琶創(chuàng)作三曲……由楊蔭瀏同志擔(dān)任曲調(diào)的校勘和鋼板的抄錄工作。”[6](P7)

“引言”還告訴我們,該書(shū)的編輯和校勘所根據(jù)和參考的資料有如下四類:國(guó)樂(lè)改進(jìn)社編輯出版的《音樂(lè)雜志》;1933年出版的《劉天華先生紀(jì)念冊(cè)》;劉天華親傳并已有甚高造詣的弟子的演奏;《音樂(lè)雜志》及《劉天華先生紀(jì)念冊(cè)》以外的其他版本。

而在書(shū)末的《后記》中,劉育和女士再次提到這項(xiàng)工作時(shí),是這樣寫(xiě)的:“本書(shū)編輯校勘,根據(jù)下列各資料:1.存留著的一部分遺稿。2.國(guó)樂(lè)改進(jìn)社編行的《音樂(lè)雜志》。3.《劉天華先生紀(jì)念冊(cè)》。”[7](P80)

這里兩次提到的《劉天華先生紀(jì)念冊(cè)》,是劉天華先生逝世的第二年(1933年),在他的胞兄劉復(fù)(劉半農(nóng))先生主持下,由他的朋友和弟子通力合作編纂而成,由當(dāng)時(shí)的國(guó)立中央研究院歷史語(yǔ)言研究所等八個(gè)單位捐資印刷,國(guó)立北平大學(xué)校長(zhǎng)蔡元培先生為該書(shū)題寫(xiě)了書(shū)名。《劉天華先生紀(jì)念冊(cè)》的編輯印刷,在我國(guó)二胡、琵琶乃至民族音樂(lè)發(fā)展史上,無(wú)疑具有非常重要的地位。

該書(shū)的編輯印刷,分別使用了中、英兩種文字及工尺譜(管色譜)、五線譜兩種記譜法,并各自單列了目錄。其中中文部分的目錄(原書(shū)系繁體字豎排)是:[8]

序

遺像,手稿,遺物等

書(shū)亡弟天華遺影后

劉 復(fù)

紀(jì)念劉天華先生(譯文)

雷 興

南胡獨(dú)奏譜(管色譜)

琵琶獨(dú)奏譜(管色譜)

合樂(lè)譜(管色譜)

南胡練習(xí)譜(管色譜)

琵琶練習(xí)譜(管色譜)

南胡說(shuō)略

陳振鐸

哀挽錄

英文部分內(nèi)容基本與中文部分一致,但所有的曲譜采用的是五線譜記譜法。另外多了一首陳德義(Chen Teh-y)先生為追悼劉天華先生而創(chuàng)作的鋼琴曲。

《劉天華先生紀(jì)念冊(cè)》的編輯印刷,在中國(guó)民族音樂(lè)發(fā)展史上,無(wú)疑占有重要的地位,特別是在當(dāng)時(shí)民族音樂(lè)處境極為困難的情況下,書(shū)中登載了文學(xué)藝術(shù)界名人黃自、汪頤年、馮文炳、徐誦明、余上沅、袁敦禮、張友鶴、揚(yáng)仲子、梅蘭芳、張恨水、呂叔湘、胡贊平等撰寫(xiě)的挽聯(lián)、感言,由此展示出的強(qiáng)大陣容所產(chǎn)生的社會(huì)影響是可想而知的。

《劉天華先生紀(jì)念冊(cè)》的編輯印刷,集中反映了劉天華先生的藝術(shù)成就,是后人研究、學(xué)習(xí)現(xiàn)代二胡學(xué)派的奠基人劉天華先生,研究民國(guó)時(shí)期我國(guó)文化藝術(shù)界的態(tài)勢(shì)之不可多得的珍貴資料,同時(shí)也為18年后《劉天華創(chuàng)作曲集》的編輯出版,提供了極為重要的素材、依據(jù)。

將《劉天華創(chuàng)作曲集》與《劉天華先生紀(jì)念冊(cè)》作一比照,會(huì)清楚地看出前者中的“書(shū)亡弟天華遺影后”“劉天華先生遺影”均來(lái)自于后者的有關(guān)章節(jié)。而“二胡練習(xí)曲四十七曲”“二胡獨(dú)奏曲十曲”“合樂(lè)部分”分別來(lái)自于《劉天華先生紀(jì)念冊(cè)》的“南胡練習(xí)譜(管色譜)”“南胡獨(dú)奏譜(管色譜)”“合樂(lè)譜(管色譜)”,只是在《劉天華創(chuàng)作曲集》中,將“南胡”改稱“二胡”,由原來(lái)的“管色譜”(即工尺譜)記譜,改用了簡(jiǎn)譜記譜。毫不夸張地說(shuō),如果沒(méi)有1933年出版的《劉天華先生紀(jì)念冊(cè)》,就沒(méi)有1951年初版而且直到今天仍然一版再版的《劉天華創(chuàng)作曲集》。

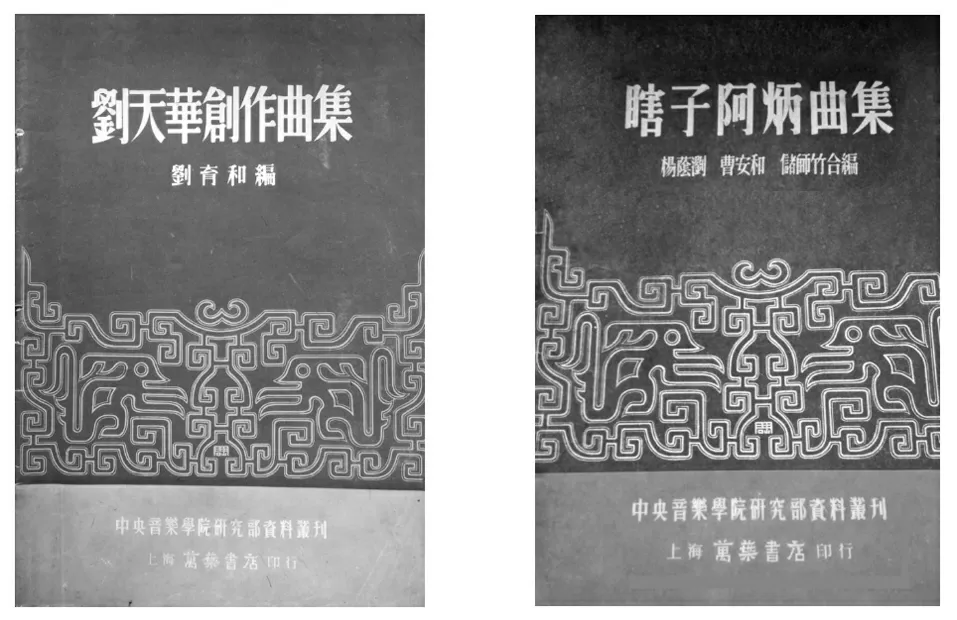

新中國(guó)成立后,由中央音樂(lè)學(xué)院主編的《劉天華創(chuàng)作曲集》,于1950年6月油印了300冊(cè),同年10月改訂后交上海萬(wàn)葉書(shū)店,1951年11月,上海萬(wàn)葉書(shū)店首次出版發(fā)行。(見(jiàn)圖1)

該書(shū)的版權(quán)頁(yè)標(biāo)明,出版者:錢(qián)君匋。錢(qián)君匋先生是我國(guó)現(xiàn)代音樂(lè)出版事業(yè)的先驅(qū)和奠基人,著名的音樂(lè)出版家、書(shū)籍裝幀家,他創(chuàng)辦的上海萬(wàn)葉書(shū)店,是人民音樂(lè)出版社的前身。可以說(shuō)《劉天華創(chuàng)作曲集》的出版,是伴隨著我國(guó)音樂(lè)出版機(jī)構(gòu)的創(chuàng)建及發(fā)展而進(jìn)行的。

民國(guó)時(shí)期,我國(guó)的圖書(shū)出版發(fā)行,都是由私營(yíng)書(shū)店或民間機(jī)構(gòu)各自經(jīng)營(yíng),所以那時(shí)的圖書(shū)出版物,版權(quán)頁(yè)上標(biāo)注的出版發(fā)行機(jī)構(gòu),大都是私營(yíng)的“XX書(shū)店”“XX書(shū)社”“XX書(shū)局”“XX樂(lè)社”,甚至“XX商店”。錢(qián)君匋先生創(chuàng)辦的萬(wàn)葉書(shū)店也屬此類。

萬(wàn)葉書(shū)店是1938年1月由錢(qián)君匋先生聯(lián)合另外6位友人共同出資在上海創(chuàng)辦的。創(chuàng)辦初期,書(shū)店多編輯出版文學(xué)、美術(shù)、音樂(lè)、兒童類圖書(shū)等普及性讀物。后來(lái)出版的圖書(shū)檔次逐漸提高,甚至出版了一些專業(yè)性很強(qiáng)的音樂(lè)類書(shū)籍、樂(lè)譜。新中國(guó)成立后在朋友,音樂(lè)理論家、教育家繆天瑞先生的建議下,干脆把萬(wàn)葉書(shū)店轉(zhuǎn)向了以編輯出版各類音樂(lè)書(shū)籍、樂(lè)譜為主,并逐漸在音樂(lè)類圖書(shū)的編輯、印刷、出版發(fā)行方面,創(chuàng)出了令人刮目相看的業(yè)績(jī),并積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),成為當(dāng)時(shí)出版發(fā)行音樂(lè)類圖書(shū)的佼佼者。

新中國(guó)成立初期,百?gòu)U待興,人民政權(quán)領(lǐng)導(dǎo)下的各項(xiàng)工作都處在過(guò)渡期,尚未完全走上正軌。圖書(shū)出版也不例外,所以《劉天華創(chuàng)作曲集》的出版,交由在音樂(lè)圖書(shū)編輯出版方面經(jīng)驗(yàn)豐富的上海萬(wàn)葉書(shū)店,當(dāng)屬情理中事。

繼1951年11月初版之后,萬(wàn)葉書(shū)店又分別于1952年11月、1953年4月,先后推出了《劉天華創(chuàng)作曲集》的第二版和第三版,三版共印刷13000冊(cè),如此印數(shù),即便與當(dāng)今出版的音樂(lè)類專業(yè)書(shū)籍印數(shù)相比,也足可以令人矚目,可見(jiàn)該書(shū)當(dāng)時(shí)受歡迎的程度,以及社會(huì)影響之廣泛。

為擴(kuò)大業(yè)務(wù),1953年6月錢(qián)君匋先生又以萬(wàn)葉書(shū)店為核心,聯(lián)合了同是私營(yíng)性質(zhì)的上海音樂(lè)出版社、教育書(shū)店,共同組建了“新音樂(lè)出版社”。也正因?yàn)槿绱耍?954年1月《劉天華創(chuàng)作曲集》再次出版時(shí),在版權(quán)頁(yè)上,雖然出版社地址一項(xiàng)仍然標(biāo)記的是原“萬(wàn)葉”時(shí)期的地址,但在版本號(hào)方面,并未延續(xù)“萬(wàn)葉”時(shí)期稱為“第四版”,而是重打鑼鼓另開(kāi)張,標(biāo)記為:“一九五四年一月二十五日第一版,印數(shù)1—3000冊(cè)”,在“出版者”一項(xiàng),明確標(biāo)記了“萬(wàn)葉 上音 教育 合并組織 新音樂(lè)出版社”。當(dāng)然,對(duì)于“萬(wàn)葉”時(shí)期的出版,在這里也留下了一筆:“一九五一年十一月至一九五三年四月萬(wàn)葉三版累計(jì)印數(shù)13000冊(cè)”,以示這次出版與原來(lái)的“萬(wàn)葉”既有聯(lián)系,又有區(qū)別。

1954年我國(guó)掀起了工商業(yè)界公私合營(yíng)的熱潮,在這種形勢(shì)下,錢(qián)君匋先生積極響應(yīng)政府號(hào)召,毅然決定帶領(lǐng)上海新音樂(lè)出版社,走公私合營(yíng)的道路。經(jīng)音樂(lè)界朋友牽線搭橋,錢(qián)君匋先生北上京城談判公私合營(yíng)事宜,經(jīng)商定,中國(guó)音樂(lè)家協(xié)會(huì)出版部與新音樂(lè)出版社公私合營(yíng),最終于1954年10月11日,在北京正式宣告成立了我國(guó)歷史上第一個(gè)由政府統(tǒng)領(lǐng)的專業(yè)音樂(lè)出版機(jī)構(gòu)——音樂(lè)出版社,趙沨任第一任社長(zhǎng),章枚、錢(qián)君陶任副總編輯。

音樂(lè)出版社成立之初,原來(lái)的上海新音樂(lè)出版社工作人員和設(shè)備并未立即搬至北京,所以1955年2月,當(dāng)以新成立的音樂(lè)出版社名義出版《劉天華創(chuàng)作曲集》時(shí),版權(quán)頁(yè)上標(biāo)記的是:“第一版上海第二次印刷,印數(shù)3001—7030冊(cè)”。但這次出版并未再出現(xiàn)有關(guān)萬(wàn)葉書(shū)店時(shí)期一至三版的文字記載,從“印數(shù)3001—7030冊(cè)”上可以看出,顯然是承接了“新音樂(lè)出版社”發(fā)行的“印數(shù)3000冊(cè)”。否則,公私合營(yíng)的“音樂(lè)出版社”才剛剛成立3個(gè)月,在其“第一版上海第二次印刷”之前,并未曾有過(guò)“第一版上海第一次印刷”,這“第一版上海第二次印刷”從何接續(xù)而來(lái)的呢?從那時(shí)起,在音樂(lè)出版社歷次出版的《劉天華創(chuàng)作曲集》版權(quán)頁(yè)上,都沿用了“1954年1月上海第一版”這一標(biāo)注,而這個(gè)日期距離音樂(lè)出版社成立還差9個(gè)月呢!實(shí)際上,這一日期正是私營(yíng)性質(zhì)的上海新音樂(lè)出版社出版該書(shū)的日期。

“新音樂(lè)出版社”與“音樂(lè)出版社”雖僅一字之差,但性質(zhì)卻截然不同:前者是私營(yíng)性質(zhì)的書(shū)店,后者卻是人民政府領(lǐng)導(dǎo)下公私合營(yíng)的音樂(lè)出版機(jī)構(gòu)。公私合營(yíng)的音樂(lè)出版社尚能夠?qū)⑺綘I(yíng)的新音樂(lè)出版社出的那一版納入自己的出版序列,卻沒(méi)有把在音樂(lè)出版界更有影響的萬(wàn)葉書(shū)店時(shí)期的“三版”納入其中,不能不令今人有些疑惑。

圖1 《劉天華創(chuàng)作曲集》初版封面 圖2 《瞎子阿炳曲集》初版封面

二、《瞎子阿炳曲集》的早期版本

20世紀(jì)50年代初出版的另一部有關(guān)二胡的重頭著作是《瞎子阿炳曲集》。該書(shū)的出版歷程與1951年11月出版的《劉天華創(chuàng)作曲集》基本相同,只是出版時(shí)間略晚一點(diǎn),于1952年2月10日初版。這兩本書(shū)同屬中央音樂(lè)學(xué)院研究部資料叢刊,由“楊蔭瀏、曹安和、儲(chǔ)師竹合編”(見(jiàn)圖2)。此三位合編者,都是我國(guó)民族音樂(lè)學(xué)界頗有建樹(shù)的專家、學(xué)者,其中楊蔭瀏、曹安和,曾主導(dǎo)并親自參與了阿炳二胡、琵琶音樂(lè)的搶救工作。

1954年2月,《瞎子阿炳曲集》與《劉天華創(chuàng)作曲集》一樣,改由三家聯(lián)營(yíng)的新音樂(lè)出版社出版,這一版重新設(shè)計(jì)了封面,但書(shū)名沒(méi)有變化;版權(quán)頁(yè)上的“主編者”一項(xiàng),由“中央音樂(lè)學(xué)院研究部”改為了“中央音樂(lè)學(xué)院民族音樂(lè)研究所”,這里需要說(shuō)明的是,中央音樂(lè)學(xué)院民族音樂(lè)研究所的正式成立,是一個(gè)月后的事,而版權(quán)頁(yè)上“主編者”的提前更名,則預(yù)示著該機(jī)構(gòu)的成立已是板上釘釘之事;關(guān)于印刷次數(shù)的標(biāo)注項(xiàng)目與同一時(shí)期出版的《劉天華創(chuàng)作曲集》形式一致,除了有“一九五四年二月二十日新一版第一次印刷,上海印1—2000冊(cè)”以外,仍然注明了“一九五二年二月至一九五三年四月萬(wàn)葉二版累計(jì)印數(shù)5000冊(cè)”字樣;“出版社”則標(biāo)注為:“萬(wàn)葉 上音 教育 合并組織新音樂(lè)出版社”。

1955年9月以人民政府領(lǐng)導(dǎo)下的音樂(lè)出版社名義推出的《瞎子阿炳曲集》,版權(quán)頁(yè)上標(biāo)有“一九五四年二月第一版上海第一次印刷,一九五五年九月第一版北京第一次印刷”。

此后,該書(shū)的第一版于1956年1月在北京第二次印刷;1956年5月北京第三次印刷。

上述北京的3次印刷,版權(quán)頁(yè)上都保留有“1954年2月上海第一版”字樣,而這一時(shí)間出版的“第一版”,實(shí)際上與同一時(shí)期出版的《劉天華創(chuàng)作曲集》一樣,并不屬于公私合營(yíng)后的音樂(lè)出版社,而是屬于之前的私營(yíng)新音樂(lè)出版社。

1957年8月北京第四次印刷的是“修訂版”,這一版所做的修訂主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

1.書(shū)名由原來(lái)的《瞎子阿炳曲集》改為了《阿炳曲集》,封面“楊蔭瀏 曹安和 儲(chǔ)師竹合編”未再出現(xiàn),且版權(quán)頁(yè)上也未保留三位合編者的姓名;版權(quán)頁(yè)的書(shū)名下面加入了“(修訂版)”字樣。在目次及正文中,對(duì)阿炳的稱呼改變了原先采用的民間習(xí)慣性用語(yǔ),“阿炳”前面的“瞎子”二字全部刪除。

2.在此前幾次印刷的版權(quán)頁(yè)上標(biāo)注的“一九五四年二月第一版上海第一次印刷”,改成了“1954年7月上海第1版”,而回看《劉天華創(chuàng)作曲集》版權(quán)頁(yè)上同一性質(zhì)的“1954年1月上海第一版”卻始終未變。至于這次《阿炳曲集》版權(quán)頁(yè)上的這一改動(dòng)依據(jù)及動(dòng)機(jī)是什么,尚不得而知。而且據(jù)筆者所見(jiàn),從那之后所有該社出版印刷的《阿炳曲集》,版權(quán)頁(yè)上皆沿用了“1954年7月上海第1版”這一標(biāo)注,足見(jiàn)此改動(dòng)對(duì)后來(lái)該書(shū)的出版影響之大。但遍查有關(guān)資料,并未見(jiàn)到1954年7月出版的版本,況且這一出版時(shí)間距離音樂(lè)出版社誕生還有3個(gè)月,何來(lái)另一個(gè)“音樂(lè)出版社第一版”?關(guān)于這一點(diǎn),尚有待方家解惑。

3.除了在記譜、弓法、指法等方面作的訂正外,在內(nèi)容上也有所修改、補(bǔ)充。例如在舊版“阿炳小傳”一節(jié)中,對(duì)于阿炳的身世是這樣寫(xiě)的:“他的父親和母親很早就死了;他的父親究竟叫什么名字,連他自己都不知道。他從小就過(guò)繼與本地雷尊殿的當(dāng)家道士華清和做兒子,成了一個(gè)小道士。”[9](P5)但在1957年8月的修訂版中,該文原作者楊蔭瀏先生將其改為了:“阿炳原來(lái)是本地雷尊殿當(dāng)家道士華清和的兒子,由于在舊時(shí)代中,道士公開(kāi)娶妻,會(huì)給人輕視,所以阿炳一生下來(lái),他的父親就只能隱瞞著,而說(shuō)是別人過(guò)繼給他的。”[10](P1)“文革”后,1979年《阿炳曲集》再次出版時(shí),又一次做了修訂,而且修訂的幅度比較大。但是“阿炳原來(lái)是本地雷尊殿當(dāng)家道士華清和的兒子”的這一說(shuō)法,并未改變。

對(duì)比《瞎子阿炳曲集》與《阿炳曲集》的目次,還可以看出,修訂后的文字部分,由原來(lái)的九項(xiàng),增加到了十二項(xiàng),詳見(jiàn)下表:

在上表中,《阿炳曲集》目次中增加的“10—12”三項(xiàng),由南京師范大學(xué)音樂(lè)系的黎松壽先生撰寫(xiě)。黎松壽先生與阿炳是同鄉(xiāng),青少年時(shí)期就與他有過(guò)較為密切的交往,對(duì)他的演奏甚為熟悉。后來(lái)也正是經(jīng)黎松壽先生牽線搭橋,促成并親自參與了阿炳二胡、琵琶音樂(lè)的搶救工作,書(shū)中收錄的3首二胡曲、3首琵琶曲,就是根據(jù)那次錄音記錄整理的。

三、結(jié)語(yǔ)

《劉天華創(chuàng)作曲集》與《瞎子阿炳曲集》的出版,伴隨著我國(guó)音樂(lè)出版機(jī)構(gòu)的變遷而進(jìn)行。1966年“文革”開(kāi)始后,我國(guó)的絕大部分藝術(shù)表演活動(dòng)被迫停止,音樂(lè)出版社也隨之撤銷,除少量人員并入人民文學(xué)出版社以外,大部分人員到“五七干校”參加勞動(dòng)。到了20世紀(jì)70年代初,社會(huì)形勢(shì)趨于穩(wěn)定,音樂(lè)表演及出版工作亦開(kāi)始復(fù)蘇,在這種情況下,1974年8月,原音樂(lè)出版社建制終于得以恢復(fù),并從此改稱人民音樂(lè)出版社。

因受社會(huì)政治形勢(shì)的影響,《劉天華創(chuàng)作曲集》與《瞎子阿炳曲集》于1964年4月各自行刊一版之后,便中止了發(fā)行。直到15年后的1979年8月,才同時(shí)恢復(fù)再版。

《劉天華創(chuàng)作曲集》與《瞎子阿炳曲集》,是劉天華、阿炳心血的結(jié)晶,是我國(guó)民族音樂(lè)寶庫(kù)中不可多得的財(cái)富。如今,人民音樂(lè)出版社及其他各類出版機(jī)構(gòu),以不同版本、不同書(shū)名出版印刷的這兩本書(shū),已難計(jì)其數(shù)。僅以音樂(lè)出版社出版的《劉天華創(chuàng)作曲集》為例,“文革”前的1957年8月至1958年8月,短短一年間就重印了4次,計(jì)60000多冊(cè),足見(jiàn)其受歡迎的程度。多年來(lái),這兩本書(shū)早已成為廣大二胡、琵琶學(xué)習(xí)、演奏、教學(xué)、研究人員必備的案頭書(shū)籍,其中的曲子,也已成為我國(guó)民族音樂(lè)的傳世經(jīng)典。

《劉天華創(chuàng)作曲集》與《瞎子阿炳曲集》,從20世紀(jì)50年代初在萬(wàn)葉書(shū)店初版,至今已有70年。回顧這兩本書(shū)出版的前前后后,我們?cè)谫澟鍎⑻烊A、阿炳過(guò)人才華的同時(shí),不能不為我國(guó)音樂(lè)界、出版界的前輩在選題、編纂、印刷、發(fā)行等方面表現(xiàn)出的遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí)、慧眼識(shí)珠而心生敬意,我們衷心希望當(dāng)今之音樂(lè)界及出版界,能為社會(huì)多多奉獻(xiàn)像文中這兩種曲集那樣,具有持久生命力的好書(shū)、好作品。

- 齊魯藝苑的其它文章

- 泰山學(xué)術(shù)論壇

——第二屆全國(guó)歌劇理論與創(chuàng)作研討會(huì)暨優(yōu)秀歌劇評(píng)論推優(yōu)活動(dòng)掠影 - 場(chǎng)景理論下城市歷史文化街區(qū)的發(fā)展

——以芙蓉街-百花洲歷史文化街區(qū)為例 - 中國(guó)神話動(dòng)畫(huà)電影作品的視覺(jué)表達(dá)與意義生成

- 從“乾”到“未濟(jì)”

——攸關(guān)中國(guó)神話動(dòng)畫(huà)電影新現(xiàn)象的哲思 - 福 祉 延 禧

——從《魯班經(jīng)》看明代的營(yíng)造設(shè)計(jì)與方術(shù)文化 - 談和聲現(xiàn)象與音響特質(zhì)

——秦文琛室內(nèi)樂(lè)作品《行空》創(chuàng)作研究①