前瞻性護理干預在自殺未遂抑郁癥患者康復治療中的應用效果分析

甘易翹 磨麗莉 莫丹萍 劉嬋燕 梁小媚 周芳珍

南寧市第五人民醫院精神科,廣西南寧市 530001

抑郁癥患者缺乏理智思考和理性的生活態度,自我評價低,自責自罪感強烈,患者一旦出現自殺意念,易導致沖動性自殺行為的發生,患者的自殺率及自殺成功率均比較高[1-2]。自殺未遂的抑郁癥患者自覺孤獨寂寞、心情郁悶,自認為無人能理解自己、無人可以幫助自己,沉迷于內心感受非常痛苦的狀態當中,往往想通過自殺來擺脫自己當下的困境。臨床實踐發現,自殺未遂抑郁癥患者入院治療后選擇再次自殺的行為發生率仍非常高。唐文淑等[3]報道,前瞻性護理干預可通過開展積極的預見性護理,加強對有自殺行為患者及其危險品的管理,幫助患者加深對疾病相關知識的認識,使患者樹立起正確的信念、以積極的態度配合治療,從而有效提高患者的治療依從性,緩解患者的抑郁焦慮情緒,改變患者的不良行為模式。為探討前瞻性護理干預在自殺未遂抑郁癥患者康復治療中的應用效果,本研究選取60例患者進行了護理干預,取得了滿意的臨床效果,現將結果報告如下。

1 對象與方法

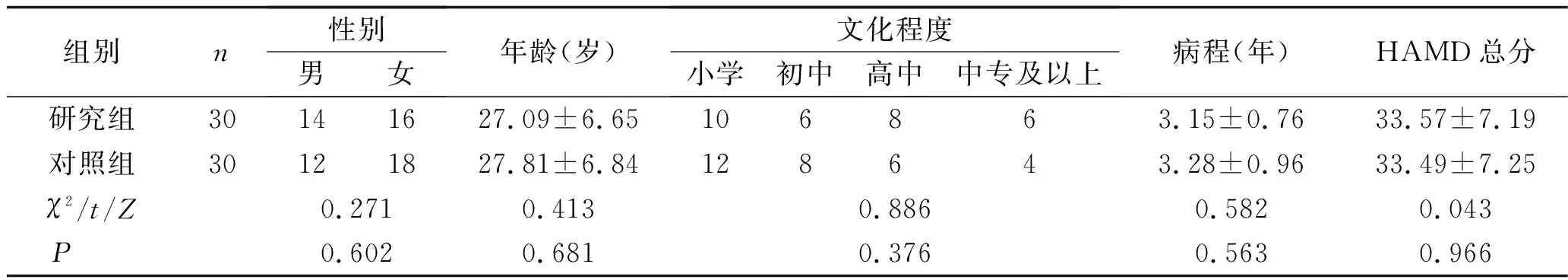

1.1 研究對象 選取2020年10月至2021年2月在我院住院治療的自殺未遂抑郁癥患者60例為研究對象。納入標準:(1)符合第10版國際疾病分類中抑郁發作的診斷標準[4];(2)住院治療前1個月內曾有自殺未遂或自傷行為發生;(3)年齡≥16歲;(4)文化程度小學及以上,能配合完成干預研究;(5)患者入院評估,漢密爾頓抑郁量表(HAMD)[5]評分≥20分。排除標準:(1)精神分裂癥患者;(2)器質性精神障礙患者;(3)繼發性抑郁患者。采用隨機數字法將納入研究的患者分為研究組和對照組,每組30例。兩組患者的性別、年齡、文化程度、病程、HAMD評分等一般情況詳見表1,兩組比較差異無統計學意義(P>0.05)。

表1 兩組患者的一般情況比較 (n,x±s)

1.2 方法

1.2.1 對照組 入院后口服抗抑郁藥物(米那普侖、米氮平、度洛西汀、舍曲林、文拉法辛等)進行治療;給予健康教育及精神科常規護理干預。

1.2.2 研究組 在對照組患者治療、護理干預的基礎上,采用前瞻性護理模式進行護理干預。(1)護理人員積極接觸患者,爭取患者的積極配合;通過溝通、交流,充分掌握患者的心理狀態,對患者的抑郁焦慮情緒和自殺風險等級進行評估,為患者擬定護理計劃,對患者的自殺行為采取必要的預防措施。(2)通過宣教,讓患者了解更多抑郁癥相關知識,從而逐步改變自己原有的不良認知模式,樹立健康信念。通過開設講座,向患者講解抑郁癥的發病機制、表現、自殺行為的危害、不良情緒與不良行為的關系、抑郁癥的康復治療措施等知識,幫助患者建立健康的認知模式,讓患者放棄悲觀想法,樹立正確的世界觀,減少或避免出現自棄行為。每次開設講座時間15~30 min,3次/周。(3)指導患者建立健康的行為模式,讓患者積極主動配合治療,糾正不良行為。根據患者的用藥情況、心理狀態、睡眠情況等,評估患者的藥物不良反應、情緒變化和自殺風險,密切觀察患者,在患者出現緊急情況時及時進行有效處理。(4)對患者進行支持性心理護理干預,幫助患者正確地認識和對待自身的缺點,不要放大自己的缺點,要學會接納自己的缺點;幫助患者學會如何發現自己的優點和欣賞自己、相信自己的能力、消除自卑,增強抗自殺能力。通過支持性心理護理干預,使患者明白自殺行為解決不了任何問題;幫助患者發現自己的心理問題,指導患者正確處理自殺念頭,告知患者一旦有消極意念應積極向醫務人員求助或向親友傾訴,或向24 h心理危機援助熱線求助,采取積極的應對方式預防自傷行為的發生。組織鼓勵患者參加集體球賽、跑步、歌詠等活動,充分利用社會支持資源培養生活興趣和愛好,感受生活樂趣,從而消除孤獨感、緩解抑郁情緒,預防自殺的發生。

1.3 觀察指標

1.3.1 HAMD、GSES、ITAQ評分 護理干預前、干預第6周末,采用漢密爾頓抑郁量表(HAMD)、一般自我效能感量表(GSES)、自知力與治療態度問卷量表(ITAQ)[5]分別對兩組患者的病情進行評估。HAMD包括24個條目,患者HAMD評分越高表示其病情越嚴重;GSES由10個條目組成,采用1~4級評分法評分,總分10~40分,患者GSES評分越高表示其自我效能感越好,自信心越強;ITAQ總分0~22分,患者ITAQ評分越高表示其自知力與治療態度、治療依從性越好。

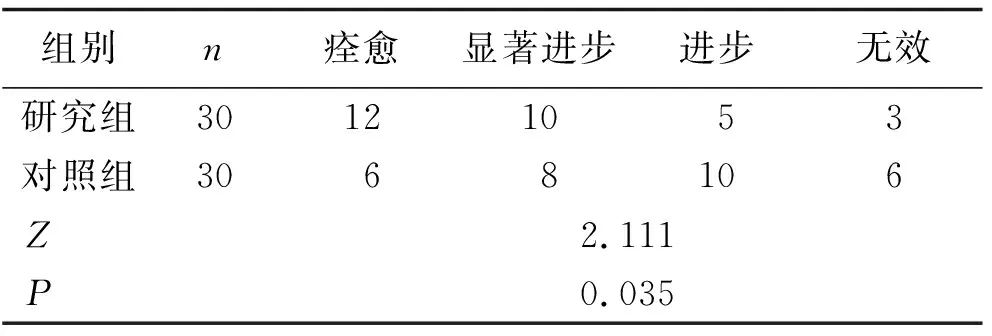

1.3.2 臨床療效 護理干預6周后,根據患者的HAMD評分減分率評定兩組患者的臨床療效。HAMD評分減分率=(治療前HAMD評分-治療后HAMD評分)/治療前HAMD評分×100%。HAMD評分減分率<30%為無效;HAMD評分減分率30%~49%為進步;HAMD評分減分率50%~75%為顯著進步;HAMD評分減分率>75%為痊愈。

1.5 統計學處理 采用SPSS 15.0統計學軟件進行數據分析。計量資料以x±s表示,兩組間均數比較采用t檢驗。等級資料比較采用秩和檢驗。計數資料以%表示,比較采用χ2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

2.1 兩組患者護理干預前后的HAMD、GSES、ITAQ評分比較 護理干預前,兩組患者的HAMD、GSES、ITAQ評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);護理干預第6周末,研究組患者的HAMD、GSES、 ITAQ評分顯著低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者護理干預前后的HAMD、GSES、ITAQ評分比較 (n,x±s)

2.2 兩組患者的臨床治療效果比較 護理干預6周后,研究組患者的臨床治療效果顯著優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者的臨床治療效果比較 [n(%)]

3 討 論

抑郁癥患者心情低落,對生活失望,社會適應性差,常回避社交,缺乏持久穩定的人際交往,很難獲得比較理想的社會支持資源,遇事不理智、常沖動,容易出現出現自殺意念與行為,甚至通過自殺來回避現實[1]。前瞻性護理是指從預見性和預防的角度出發,對患者進行前瞻性的教育護理干預,從而提高患者對疾病的認知,提高患者的康復治療依從性,降低患者的并發癥發生率,改善患者的自我效能感,提高患者的康復治療效果[6-8]。

為探討前瞻性護理干預在自殺未遂抑郁癥患者康復治療中的應用效果,本研究選取60例患者進行了護理干預觀察。結果顯示,護理干預第6周末,研究組患者的HAMD、GSES、ITAQ評分顯著低于對照組,臨床治療效果顯著優于對照組,提示前瞻性護理干預可有效減輕自殺未遂抑郁癥患者的抑郁癥狀,提高患者的自我效能和治療依從性,提高患者的臨床治療效果。前瞻性護理能幫助抑郁癥患者掌握正確的認知理論體系,幫助患者逐步形成正確的信念及認識,放棄不健康的信念,增強自信心,減少自卑感,緩解抑郁情緒,積極配合治療,改善軀體癥狀,提高臨床治療效果。