基于宋代古籍版刻字體形態的設計研究

齊文靜 張大魯

(蘇州大學藝術學院,江蘇 蘇州215000)

美國漢學家T·F·卡特在《中國印刷術源流考》一書中說,“以雕版精善而言,中國歷朝印刷,殆無能超過宋代”。這反映了宋代古籍刻本在整個印刷史中占據極高的地位。宋版之美在于它有很高的文獻價值、文物價值和藝術價值,在古籍中是一座無法逾越的豐碑。美感如果僅是形式上的外觀表皮,那便不能顯出內部的神韻。但宋版書由內而外發散著宋代美學極簡素雅的氣息,彰顯古典韻味,才是真正意義上的美。宋版書體現的典雅質樸之美是那個時期最精華的美感要素。隨著當下數字技術的前進,如何讓宋代雕版字體在新時代中再現輝煌,為傳承中華之美做出貢獻,開啟具有傳統韻味、民族特色的新文字時代,是當代字體設計師亟待解決的問題。從歷經千年流傳的珍貴宋刻本中,可以感知到那個時代人們對于文字的情感以及對美的見解。時至今日,宋版書中的視覺形態仍對當今字庫字體設計具有超高的借鑒和指導意義。

1 宋版書字體的發展和視覺形態

1.1 雕版技術的黃金時代

印刷術最初以佛教途徑廣泛傳播,教徒通過雕版印刷術傳經布道。直到與儒學逐漸融合,才得到政府部門的重視,在后來逐步成為文化知識宣傳的主要方式。北宋初年,蘇軾曾經感慨欲求得儒家經典書籍難度頗大,也多為手抄書的形式,到中葉以后情況轉變,書籍刻印現象廣泛,傳播速度也逐漸提高,此時,雕版印刷成為手工業發展的新部門,印刷中心主要分布在京、浙、蜀、閩地區。方以智在《通雅》卷中提到雕版印刷時間始于唐末,發展于五代,而入宋則盛,清晰地反映了雕版印刷的發展。整個宋代尊崇重文輕武,科舉取士成為人才選拔的主要方式,讀書風潮涌起,極大程度上刺激文人階層對于書籍的需求,因而印刷術的發展顯得尤為重要。伴隨商品經濟的不斷發展,刻書單位之多、刻印內容之精均為前世不可比擬,因此雕版印刷迎來了“黃金時代”。

1.2 刻書業空前繁榮

宋代刻書業根據組織機構不同,主要分為官府、書坊和私家刻書。北宋末年政府解除刻書之禁,三類書坊競相刊刻書籍,印刷出版技術向全國各地傳播普及,整個社會的印刷業呈現出蓬勃發展之勢。宋代官刻從中央到地方已經形成一套完備的機構體系,主要刊刻內容為儒家經典、歷代史書等,因其針對性和實用性較強,部分書籍刻印具有壟斷市場的現象。書坊是一種以刻印書籍盈利的手工業作坊,主要由書坊主人主持工作。書坊將目光投向廣闊的消費市場,主要刻印內容包括應舉教輔、唐宋詩詞、實用百科諸類書籍以及政治敏感性的“特殊”讀物。私刻亦稱為家刻,是指由私人出資校刻圖書,不以售賣為目的,通過家族傳承或者師徒傳承。主要刻印內容以文化典籍、傳揚家風以及綜合性叢書等性質的書籍刊物為主。“大抵槧刻風行,精雕細校,于官刻本外儼若附庸之國矣”,可以體現私刻的目的是為“名”而非“利”,這是宋代私家刻本成為具有高等收藏價值的因素之一[1]。

1.3 視覺形態演變的影響因素

1.3.1 宋代極簡美學的影響 宋代雕版字體的至美形態與審美態

度是緊密相連的,宋代的審美價值是領先世界千年的極簡典范。清代素有一頁宋版書價值等同黃金的說法,探其根因,除了印刷書籍的精美外觀之外,最為重要的是其內文字體的絕美形態,在辨識和審美層面都達到完美極致的水準。“凡事既盡其美,必有其韻;韻茍不勝,亦亡其美”,宋人將韻和美聯系起來,美而飄逸,從而令人賞心悅目[2]。宋代審美講求絕對純粹,即極簡至美。簡練概括的宋體字形特點也無疑體現了宋代極簡美學風格,體現了中國傳統美學的文化韻味。宋體字的誕生,實質上是順應事物發展的規律,蘊含了傳統美學和理學內涵[3]。字體內部的正負空間比例恰到好處,達到一種平穩均衡的狀態。版式上適當的留白布局設計,也體現了宋人生活態度中的中和之美。宋代發展的雕版印刷術,在促進當時教育發展的同時也造就了庶民文化,因此讀書人的雅致便形成宋代美學的基調。

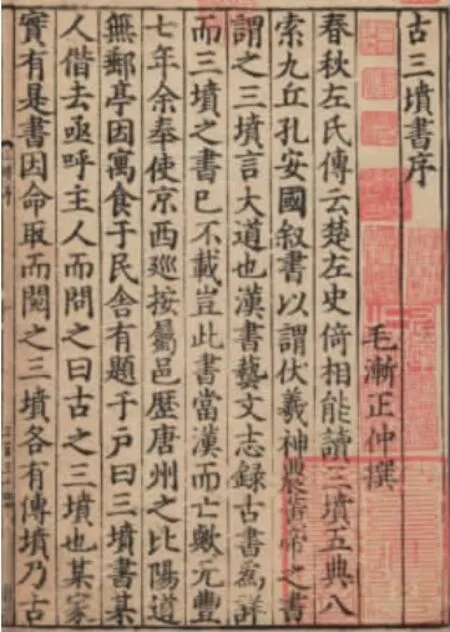

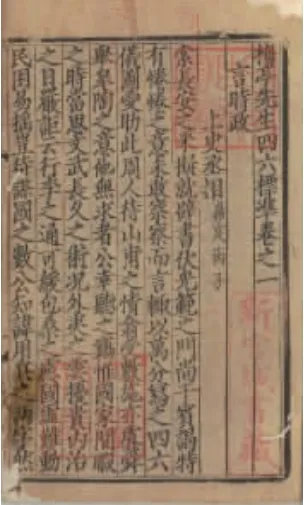

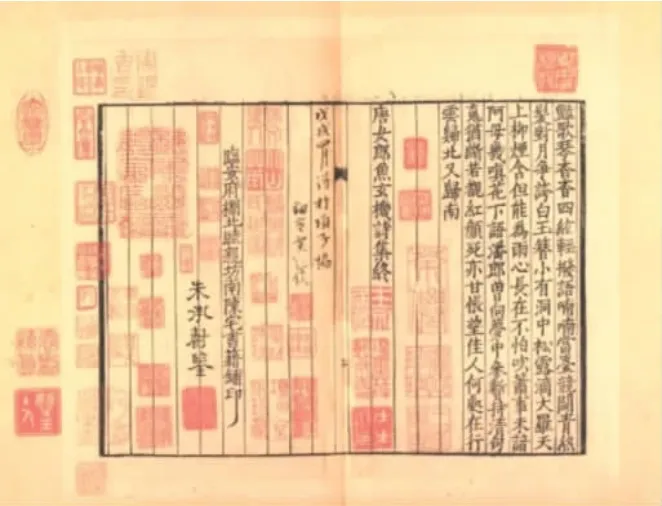

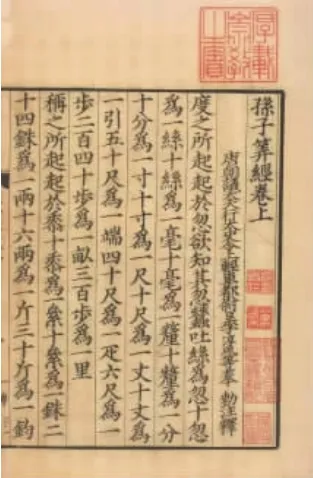

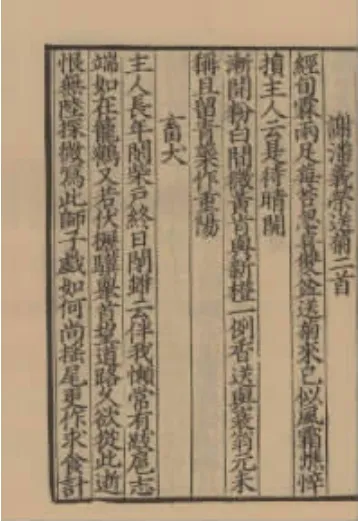

1.3.2 書法藝術的啟示 宋代雕版印刷字體的典型形態雖不能稱之為書體,卻與宋代書法藝術是一脈相承的。書法大家歐陽詢、顏真卿、柳公權的書法形成了具有大唐盛世之風的楷書形態,對宋代印刷字體形態有較大的影響。宋代雕版印刷在唐代已具雛形,唐代時期以寫本書法為主,因此寫本書法直接影響版刻字體的發展,同時版刻字體的形態也與刻印工匠的水平和工具載體的特質息息相關[4]。早期的宋朝體還有明顯的楷體痕跡,筆畫粗細不一,轉折、提頓處有毛筆頓、鋒之痕助,其面貌在“似與不似”之間,甚得韻味[5]。例如《古三墳書》(圖1),此刻本字體具有十足的楷意,特點為點線呼應、橫斜豎彎、整字平正。宋代后期,寫工和刻工在長期的磨合和探索中,為了提高工作效率,逐漸總結出一些經驗技巧,在筆畫形態上透露出工業化字體的特點,也就是由楷體向宋體轉變的“過渡仿宋體”。至此,宋代印刷體的形象誕生了,這一手段使得印刷作品筆畫清晰、效果更佳。例如宋刻本《梅亭先生四六標準》(圖2),其橫筆畫右上方向傾斜,末端飾以三角,整體呈現出楷書和宋體的共同特征。

圖1 《古三墳書》(宋紹興十七年婺州州學刻本)

圖2 《梅亭先生四六標準》(南宋刻本)

2 宋雕版字體形態特征分析

宋代印刷體中多參照楷書形態,從未有任何一個時代像宋代一樣以楷書作為印刷體參照的第一書體。同時受到工具和載體的影響,逐漸形成兼具楷書和宋體特征的印刷字體形態。隨著寫工和刻工的技術成熟,過渡印刷體誕生了,它也是后代仿宋體以及宋體的前身。因“過渡仿宋體”是一個過渡且不自覺形成的一個過程,所以與后代刻意追求仿宋體相比較更加渾然天成,它們不刻意、不成熟,顯示出質樸天然的韻味[6]。同時經書體在宋代也出現不少印刷精品,成為雕版印刷的重要門類。從現有留存的古籍來看,宋代刻本呈現出不拘一格的視覺表現,主要有端嚴方正、茂密流利、古拙質樸、清雅秀媚、瀟灑飄逸5種主要視覺形態特征。

2.1 端嚴方正

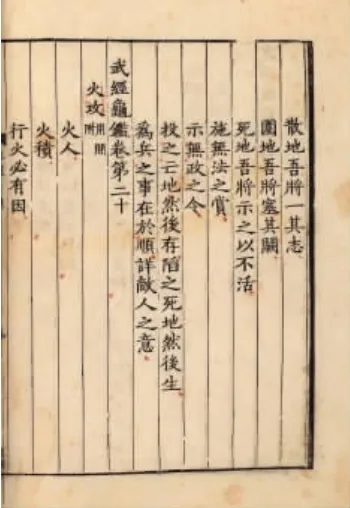

此類字體外框如同一個方形,筆畫規整不外放,筆畫由左低右高變為橫平豎直,布局飽滿勻稱,找不到楷書中傾斜筆畫的痕跡,整體呈現出端嚴方正的視覺形態。由于宋代后期刻工的技法處理,撇捺筆畫末端的曲線都被處理成簡潔的直線。例如《武經龜鑒》(圖3),南宋浙刻歐字刻本,整個刻本字體外框為方形,橫豎筆畫幾乎粗細均等,字體布白疏朗,刀法干凈利落,顯現出方正端嚴的氣質。

圖3 《武經龜鑒》(南宋刻本)

2.2 茂密流利

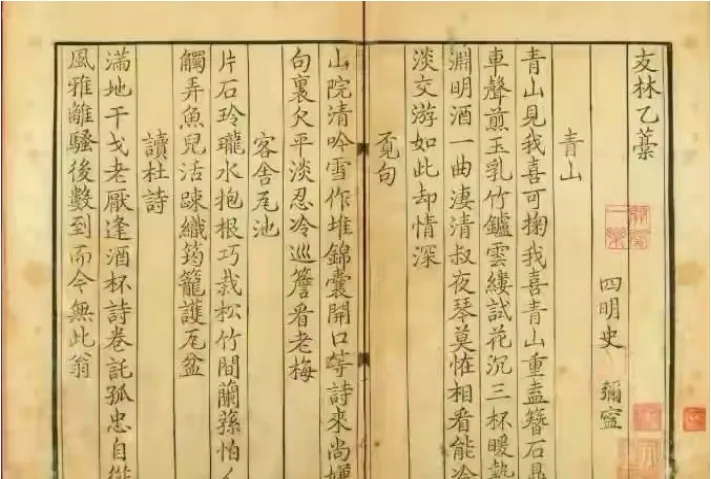

此類作品字體多緊密排列,字距極其狹小。捺筆多是重力壓迫后迅速挑出,由粗立即變為尖銳形態。筆畫整體刀刻痕跡突出,筆畫盡頭尤為纖細,有連帶之意,整體視覺呈現出茂密流利的形態。例如《唐女郎魚玄機詩集》(圖4),宋代陳宅書籍鋪刻印,其字間距極為密集,頓筆和收筆處明顯呈鋒利之態,筆畫之間略顯映帶痕跡,視覺動線十分流利。

圖4 《唐女郎魚玄機詩集》(南宋刻本)

2.3 質樸古拙

此類字體外形方正居多,具有楷書穩重的特質,或部分字形略扁,總透露出古韻之美。例如《開寶藏》,北宋開寶四年刻本,其字體瘦硬洞達,風格獨特。李清志在《古籍版本鑒定》一書中描述《開寶藏》是在北宋刻書業處于樸拙時期下產生的,并沒有將顏真卿書法中復雜細膩的味道表現到位,可以發現當時雕版印刷技術正處于初步階段,所造之字必然具有古拙之韻[7]。

2.4 清雅秀媚

此類字體一般字形偏瘦長,保留楷書的筆意和布白,筆畫橫細豎粗,橫筆畫左勢略低。筆畫端部都具有明顯的幾何化形狀,起筆和收筆都呈現出尖銳筆鋒,具有清雅秀美的視覺美感。例如《數術記遺》《河東先生集》。

2.5 瀟灑飄逸

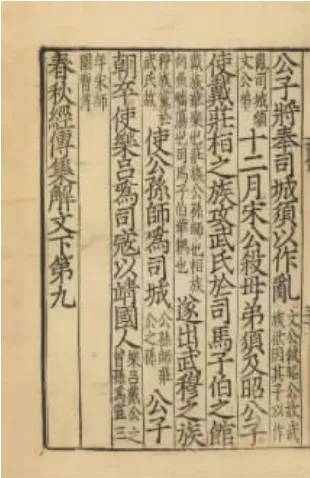

此類字體字里行間都透露出一股灑脫,筆畫多彎曲,轉折處多圓角,夾雜濃厚的楷書筆意,筆畫行走氣勢連貫,筆鋒柔美,橫豎筆畫粗細均勻。例如《友林乙稿》(圖5),宋嘉定刻本,其字體如行云流水自然流暢,完全沒有一般雕版書的匠氣。

圖5 《友林乙稿》(宋嘉定刻本)

3 宋代版書的藝術價值對當代字體的啟示

宋代版書在文學界和收藏界都具有極高的價值,是漢字發展中的活化石。宋代雕版印刷極為講究,在字形創造、風格創作、審美趣味等多方面值得汲取學習。如今,廣大設計師需要扎根于漢字文化的根基,仔細探究宋代美學的精髓,并將之與當代的數字技術結合,創作出適應時代發展的優秀字庫字體,供大家使用并傳承。

3.1 風格多樣

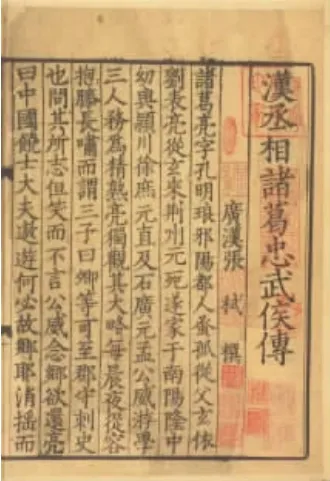

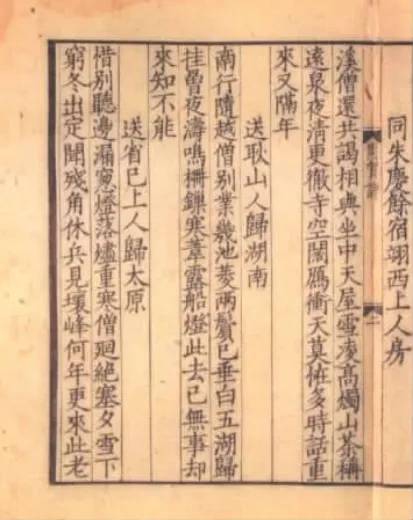

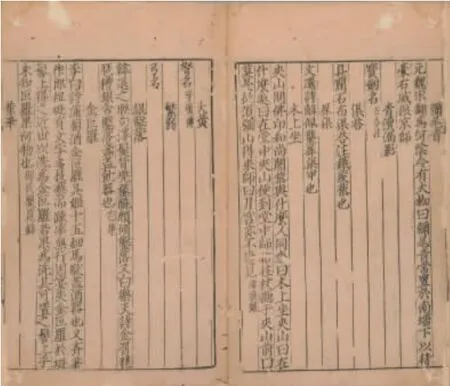

因各地刻書組織推崇的書法家不同,所刻字體風格也呈現多樣化的形態,古籍書版的字體有的纖細、有的剛勁渾厚。宋代刻書業具有代表性的有浙刻(圖6)、蜀刻(圖7)、閩刻(圖8)、贛刻(圖9)等,各個地區之間流行的風格都不同。浙刻多用歐體,字體瘦勁險絕、平正峭勁;蜀刻多崇尚顏體,用筆渾厚,開闊雄勁;閩刻多用柳體,字體骨肉勁健、遒媚絕倫;贛刻兼而有之,吸取諸家之長。明代博物學家謝肇淛在其《五雜俎》中總結出宋刻有肥與瘦兩種主要形態,肥者多參照顏真卿的書法,瘦者則多以歐陽詢的書法為主。雕版印刷的產生極大地促進了中國古代書籍的改變,字體也繼而產生多樣化的特征,表現出不同的形態美和結構美,為現代字庫字體設計提供豐富的靈感來源。

圖6 浙江《漢丞相諸葛忠武侯傳》

圖7 四川《春秋經傳集解》

圖8 福建《孫子弄經》

圖9 江西《東萊先生詩集》

3.2 程式規范

南宋時期,整個刻書業愈加規模化和職業化,一筆一畫精心刻寫的楷書印刷方式已經無法滿足批量生產的要求。為了適應雕版印刷的需要,優秀的工匠們創造出了“豎粗橫細”的宋體字形規范體系,成為了規范化宋體字出現的直接推動因素[8]。同時,寫工們在選擇書法作品時,也會以平正特點的字體為主要模仿對象。國家圖書館收藏的《周賀詩集》刻本(圖10),為南宋臨安府棚北大街陳宅書籍鋪刻本,其字體被稱為“仿宋體”,是現存最早、最佳之本。此刻本中字體表面雖然“僵硬呆滯”,但排布整齊劃一,是印刷規范化的一種進步,使得印刷字體徹底邁向規范化的發展道路。

圖10 《周賀詩集》(南宋刻本)

3.3 版式疏朗

宋刻本版式舒朗悅目,蘊含宋人至簡至雅的審美態度。此處我們提到的版式空間概念主要是外部和內部兩個區域,外部主要是整個版面、字距行距的空間,內部則是每個獨立字體空間的布局。宋本開創性地加入天頭、地腳的設計,適當的留白處理也體現出宋人簡淡的心境與審美。如南宋時期刻本《錦繡萬花谷》(圖11),其整體布局疏朗,字間距舒適,天頭和地腳部分留有余地,讓人觀之悅目。現代字體的空間灰度與宋代印刷體的布白原理有異曲同工之妙。如果放到現在印刷字體局部設計領域下,空間這個概念將用于字體的黑白度的處理上,這里的“黑”是字體的形,而“白”是除了字形之外的負空間[9]。因此字體設計要追求所有字具有相對統一的灰度閾值但并不是要求所有字的灰度完全相同,因為在閱讀時每個字灰度有一點差異,才使得閱讀過程不易產生視覺疲勞。同時在版面中適當留出空白,也有助于視覺的延伸和意境的渲染。

圖11 《錦繡萬花谷》(南宋刻本)

4 基于宋版書視覺特征的當代字庫設計研究

宋代的雕版印刷字體所達到的藝術高度和實用標準使宋代古籍字體成為當今正文字體設計領域優秀的模范。從紙質媒體到數字媒體時代,文字媒介一直在不斷變化。數字技術的發展極大程度上推動了當代字庫字體的發展,電腦的使用逐漸取代傳統印刷技術的地位。古籍字體復刻工作是為了重現古代刻本字體面貌而進行的字體設計的工作。從集體到個人層面都極為重視對傳統版書的研究,參考借鑒傳統刻本和書法藝術的形式,是真正意義上的“古為今用”。如今國民的民族意識不斷增強,設計師也在中華文化歷史中不斷探求靈感,從宋代雕版字體中汲取營養,結合電腦手段和新時代設計手法,創造出具有中國文化底蘊的字庫,讓更多的人廣泛使用,這是一種傳承中國歷史文化和審美價值的有效方式。國內外廣大學者對古籍刻本印刷體的研發有諸多成就,目前國內優秀的古籍字體有方正宋刻本秀楷、方正清刻本悅宋、方正潤扁宋、漢儀昌黎宋刻本、漢儀全唐詩體、應永會汲古書體等。

4.1 宋代雕刻字體是當代宋體字的基礎

楷體的成熟為宋代宋體字萌芽提供了重要的字型參考,同時印刷行業不斷受到商品經濟的影響,寫刻工匠在寫刻過程中對復雜筆畫進行提煉概括,同時滲入自我發揮的能力,逐漸演變成一款新的字體。南宋晚期盛行于江浙地區的“書棚體”就是典型的代表。這種新字體可以被視為最原始的宋體字形態,也是當代宋體字的原型。如今數字技術快速發展,設計師通過電腦便可以任意調節字體的大小與形態,應用載體也逐漸增多。宋代版書字體結構穩重大氣、筆畫清晰明確,方便閱讀瀏覽。我們在汲取優秀宋代印刷字體形態的基礎上,結合新技術的優勢,創造適合新時代審美的字體,這樣的字體才可接受時間的考驗。由此可見,藝術與技術的發展是相輔而成的關系,科技正在推動藝術,而藝術也影響著科技。唐代中正楷書的發展完備,尤其是南宋中期刻本中歐顏柳型楷體的涌現,對宋體字的產生具有重要的意義。總體來說,宋體字的衍變過程是實用美學不斷發展的成果,給當代宋體字提供了翔實的參考資料。

4.2 復刻字體的設計思路

古籍刻本中字體風格各異,根據不同時代和不同風格的審美風尚形成“一書一字”的特點,各有千秋的古籍刻本字體是當代字庫開發的突破口,同時復刻古籍刻本字體比創意字體更具民族特色。復刻古籍刻本字體一般從母本字體的筆畫風格和間架結構等維度入手,通過數字技術手段進行設計嘗試。日本設計師今田欣一在《溫故知新》講座中介紹了古籍字體復刻工作的流程,第一步是采用雙鉤填墨法和臨書法;第二步是分析古籍字體的筆法,從“十字二法”“三字三法”到“永字八法”,將同類筆法進行歸納命名,最后將筆法組合成偏旁部首;第三步是分析結法,確定參考的古籍字體的結構形狀;第四步是整體調整字體的統一性和變化,同時調整字體間距。當代古籍字體開發的思路主要有兩個方向:第一個方向是忠實原作的原型復刻,這種思路將古籍字體形態進行高度還原;第二個方向是汲取復刻,分析并保留母本字體最明顯的特征,根據當代國家字庫標準規范統一設計出新字體。

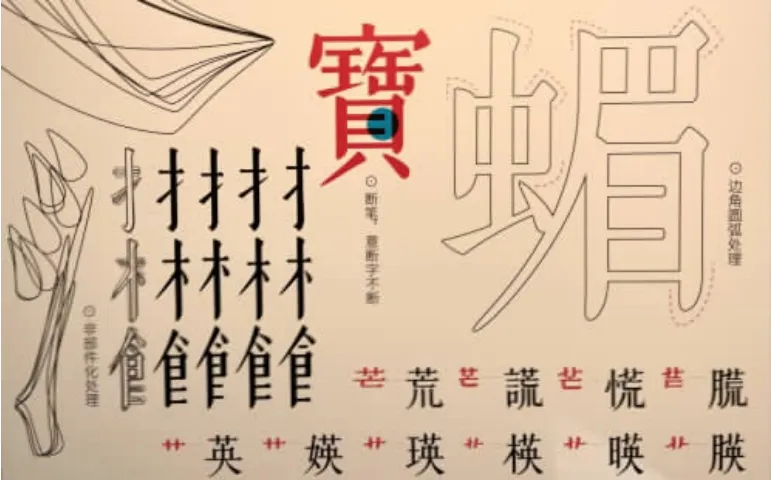

4.2.1 原型復刻 原型復刻即以忠于原作的思路,通過描摹筆畫的形式進行字體設計,吸收古籍母本字體的筆形、結構、字面、重心等特征,現代思維參與得較少,最大程度上保持刻本字體的原貌形態和古典氣韻,這種復刻思路的字庫字體通常應用在特定需求的場景。獨立字體設計師應永會的古籍字體設計,基本上保留了古代刻工的雕刻特點。由于古籍字體都是人工雕刻出來,因此字形都是獨一無二的,同一種筆畫在不同位置呈現出不同面貌。應永會通過電腦軟件將母本筆畫間細微的區別展現出來,設計的字體整體上看十分統一,但相同筆畫或者偏旁在不同字中又各有不同,是在統一中求變化,例如汲古書體中的“木”和“草”字偏旁有多種形態,每個形態應用在不同字中,散發出獨特的魅力(圖12)。例如“漢儀昌黎宋刻本”原版、“字悅宋刻本”和“朱熹刻宋”,它們在保留字跡斑駁和嚴謹工整的特點的同時,兼具識別性和審美性,但由于僅保留了刻本中的字形特征,對字面、重心和中宮不加調整,始終沒有跳出豎版文字的既定框架,所以這類字仍適合豎版排列,尤其適合縮小字間距的密排版方式排列。這樣的版式既符合宋刻本古籍印刷的排列規則,同時在欣賞時視線隨著文字的大小變化而形成一種律動感,使文字具有裝飾性特點。

圖12 應用會汲古書體特點分析

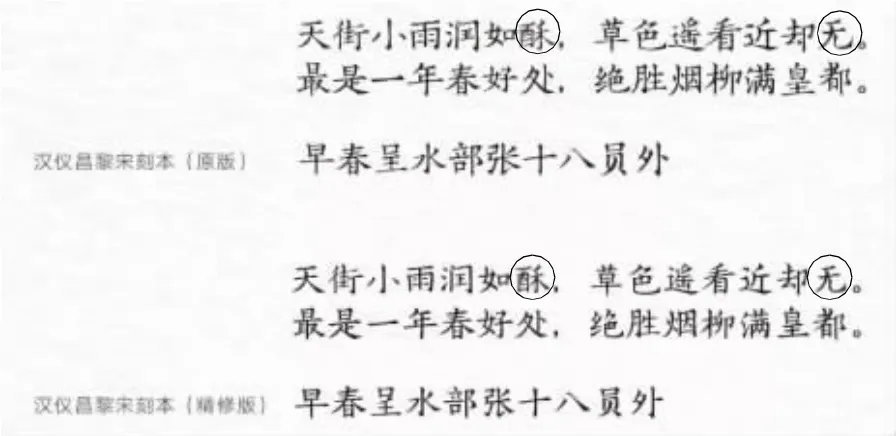

“漢儀昌黎宋刻本”采用兩種不同的設計思維進行實踐,原版著重于《昌黎先生集》歷史印跡和木板肌理的特質,“無”字筆畫比起精修版最后一筆豎彎鉤則顯得墨色不均,可能是為了模仿源刻本手工雕刻的痕跡,體現古樸的特點。“酥”的原版復刻中中宮較大,與其他字體不太統一,但這是由于雕刻屬于人為活動,因而形成有變化的天然美,而精修版中的“酥”字體中宮則與其他字統一,排列在一起更符合現代視覺的應用規范(圖13)。

圖13 “漢儀昌黎宋刻本”兩種復刻思維下的對比圖

4.2.2 汲取復刻 為了適應新載體的應用和新時代的審美情趣,挑取古籍母本字體極具明顯的特征加以表現和修正,結合當代市場發展的規范要求和設計師個人的理解,但整體韻味上保持一致,在結構和字形上面調整筆畫位置和細節,規范統一文字重心和字面,使字體結構整體勻稱穩定,均適應橫版和豎版的排列形式。筆形方面,設計者將古籍母本字體筆形進行研究和歸納,面對古籍刻本中殘缺的筆畫和偏旁部首,從古代刻工的角度出發設想刀刻情況下產生的線條,通過經驗和規律勾勒出符合源刻本的字體線條,同時加入設計師本人的理解,但基本符合整體的調性,這種方式就是汲取復刻。方正字庫湯婷在《中文復刻字體設計過程介紹》講座中闡述了古籍字體復刻的過程:首先通過翻閱大量的古籍刻本,從中選定最受觸動的母本字形;第二步驟是分析母本的出處和筆形特征,先勾畫出所有同類筆畫的形態,在此基礎上進行分析和總結,找到一種統一形態的制衡點,以便再拼字步驟起到借鑒作用;第三步是在八大筆畫勾劃基礎上嘗試做字樣,根據情況調整成統一結構,部分字體細節可能與古籍母本中有所不同;第四步是根據偏旁部首進行拼字,考慮到字體的識別度和應用規范的問題,控制好單字的重心、字面與筆畫粗細,調整達到統一。有的偏旁部首在原版中沒有,需要針對原版的設計風格搭建出偏旁部首,然后再用偏旁部首再組建出缺失的字,以滿足字庫產品化規格要求。

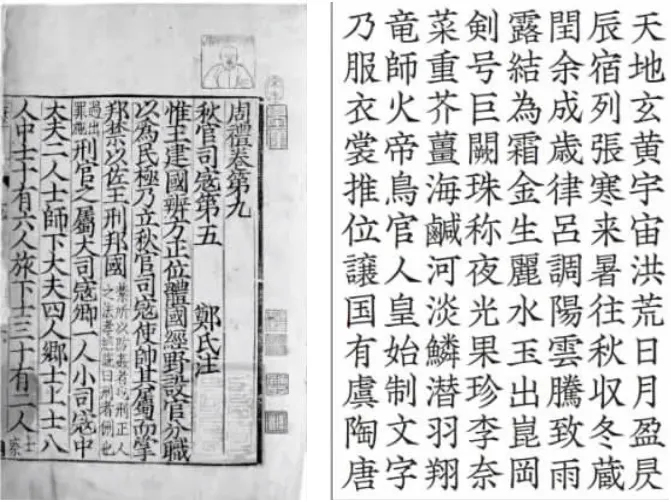

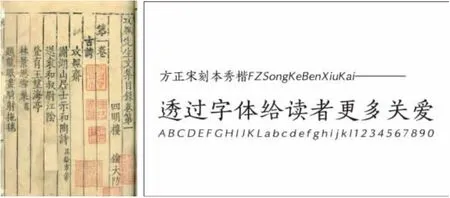

日本設計師今田欣一設計的龍爪體和我國方正宋刻本秀楷符合汲取復刻字體的思路。“龍爪”體的原型來自南宋孝宗《周禮》卷九(圖14)。這一版本的《周禮》具有“蜀大字”的顯著特征,被認為是四川木板雕刻印刷技藝巔峰時期的代表,這套字體在行筆中因有“龍爪”的顯著特征而得名,主要是汲取《周禮》刻本中的筆畫形態以及結構,但為達到協調和規范,則統一調整了字間距和字面率。方正宋刻本秀楷的靈感源于南宋《攻媿先生文集》,其秉承宋版書韻味,保留母本字體筆畫形態特點,整體統一字體的重心和字面,使得新字體適應現代橫版排列方式,在新載體上依舊可以呈現出平衡的視覺效果,設計師在忠實保留刻本手工質感和遵從排版字標準之間把握平衡(圖15)。

圖14 日本欣喜堂根據南宋孝宗《周禮》復刻的龍爪體

圖15 《攻媿先生文集》南宋刻本和方正宋刻本秀楷體的展示字體

5 結語

宋代雕刻字體的提煉與創新是適應時代發展的需要、不斷提出具有新時代審美價值和文化價值要求的過程。宋代雕版字體中包含著寫工和刻工的技藝,結合時代的審美和地方的特色一代代傳承下來,并在傳承中不斷演變和完善,逐漸在個性與共性的審美上達到平衡。研究宋代版書的視覺形態,有助于字體設計民族化,從宋刻本中汲取豐富的創作靈感,有助于提升當代字庫字體的設計格調和質量。通過數字技術的手段既可以實現“古為今用”,更重要的是將前人對于漢字印刷體的創造長久地傳承下來。萬物皆有本源,任何創造都非無源之水、無本之木。現代字體設計理應追本溯源,從古籍字體中探尋最富韻美的文化精髓,從中萃取靈感并結合數字手段創造字體,這是一個規范的創作方式,同時也是傳承中國優秀漢字文化的有效途徑。