廣西北海馮家江口及其鄰近海域生態環境綜合評價*

歐陽賢清,關 瑤,李小維,裴木鳳

(1.國家海洋局北海海洋環境監測中心站,廣西北海 536000;2.自然資源部第四海洋研究所,自然資源部熱帶海洋生態系統與生物資源重點實驗室,廣西北海 536000)

河口生態系統處于陸地、河流和海洋相互作用的界面上,具有一定的開放性、敏感性和脆弱性[1]。河口生態系統在人為活動和氣候變化的影響下,容易受到富營養化、有害藻華、缺氧和pH值變化等方面的威脅[2]。我國長江口[3,4]、珠江口[5]等大型河口近岸海域仍然面臨水質污染嚴重、海洋生態功能受損、濱海濕地生態退化等問題。相比于大型河流,中小型河流河口在人為活動的影響下,更容易出現海洋生態問題,河口生態環境的保護十分重要。廣西北部灣沿岸多為中小河流,河口常有濱海濕地、紅樹林等生態系統,具有重要的生態價值。廣西北海馮家江是北海唯一的內陸潮汐河流,馮家江及江口東面海域是北海濱海國家濕地公園,擁有200 hm2原生紅樹林、豐富的鳥類和魚類資源。馮家江口西面海域為北海銀灘,具有較高的旅游觀光價值[6,7]。馮家江口及其周邊海域旅游開發活動活躍,人與海洋環境關系密切,海洋生態環境質量對該區域的發展有著重要意義。馮家江流域水環境未進行治理之前,大量未經處理的養殖廢水、雨污水、農業廢水等被直接排入馮家江中,使得馮家江及鄰近海域生態系統承受巨大的環境壓力,面臨著水質惡化、生態退化和生產力下降等生態環境問題[8]。2018年廣西北海市開展馮家江流域水環境治理工作,治理效果和治理后研究區海洋生態環境質量是人們關注的重點,但在這方面一直缺乏科學數據作為支撐,因此有必要對馮家江口及其鄰近海域生態環境進行綜合性評價。

河口及其鄰近海域同時受河流和海洋影響,生態系統組成復雜,其性質由該區域水文物理、地質、化學環境以及生物所決定[9]。該區域的生態環境容易受人類活動影響,對其進行海洋生態環境綜合評價具有一定復雜性。海洋生態環境評價是目前海洋研究的重要內容之一,隨著對海洋環境評價方法的不斷探索和研究,海洋環境評價方法也從單一指標評價發展到海洋生態環境綜合評價。現在國外[10-12]和國內[13-15]采用的海洋生態環境綜合評價模型均屬于多參數評價體系,能夠較全面地評估海域的生態環境質量。賴俊翔等[16,17]曾采用《近岸海洋生態健康評價指南》中的方法對廣西欽州灣和北侖河口近岸海域進行生態環境健康評價,結果表明廣西欽州灣和北侖河口近岸海域均處于亞健康狀態。目前關于北海馮家江及其周邊海域生態環境質量的研究較少,在前人的調查研究中,通常只是采用單一指標對海區中的水質[18]、沉積物[19]或生物生態[20]進行評價,未對海區生態環境進行綜合評價。

本文結合前人對研究區海洋生態環境的調查研究和評價結果,采用指標體系法[21,22],結合水環境、沉積物環境和生物生態3個方面構建三級評價模型,對研究區海洋生態環境進行綜合評價,擬為馮家江河口生態保護、濱海濕地管理和區域旅游開發提供科學數據支撐。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

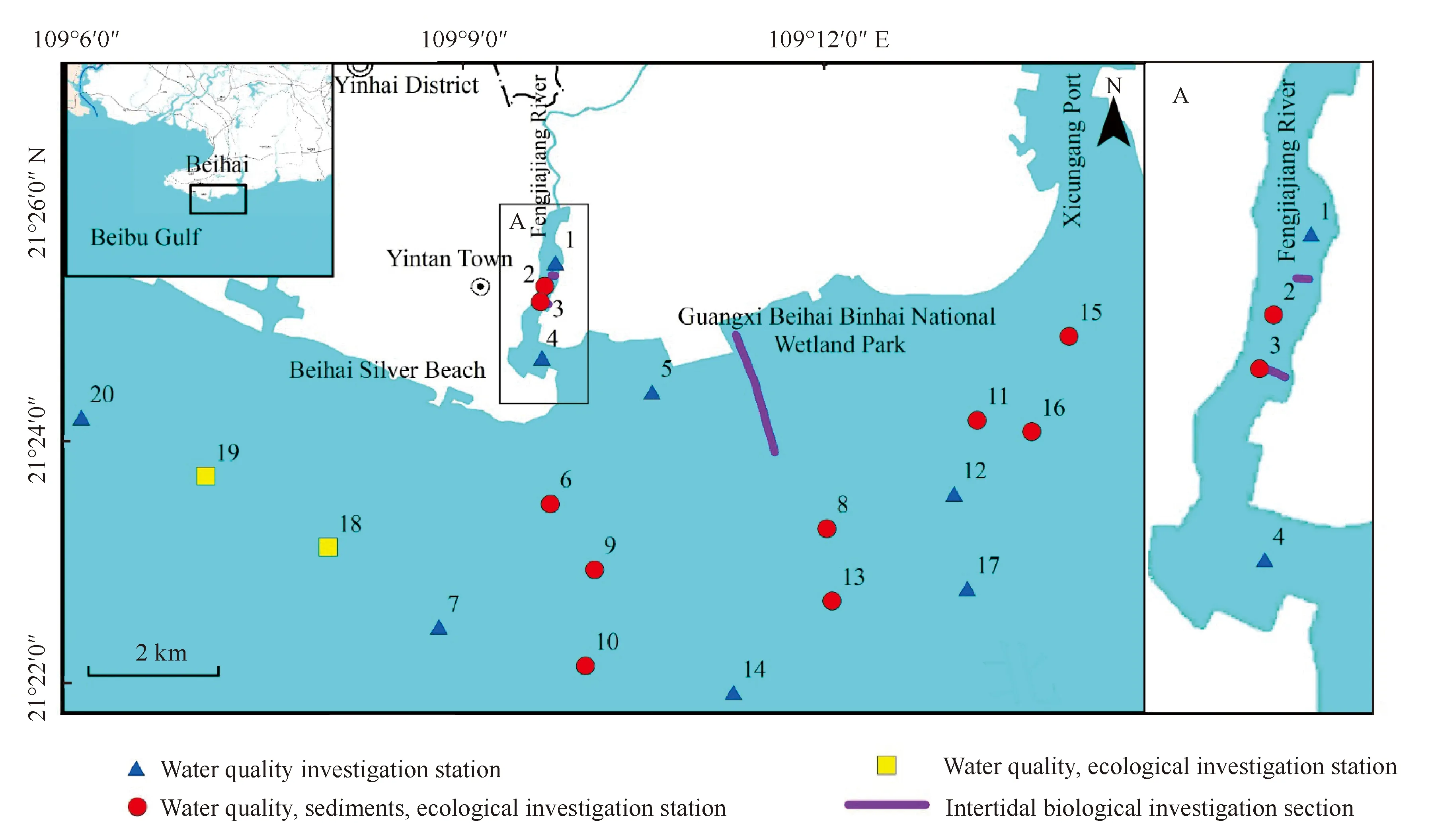

研究區位于廣西北海銀海區馮家江口及其鄰近海域,地理坐標為109°6′-109°14′ E,21°22′-21°26′ N。研究區包含馮家江河口生態系統、濕地生態系統和紅樹林生態系統3種典型的近岸海洋生態系統。該區域屬海洋性季風氣候,具有典型的亞熱帶特色。年平均氣溫22.6℃,年平均降水量1 832.6 mm,降雨主要集中在每年的5-9月,馮家江上游有鯉魚地水庫,在水庫調節下,河流徑流量季節變化較小。區域風向季節變化顯著,冬季盛吹北風,夏季盛吹偏南風。研究區潮汐類型為不正規的全日潮。

1.2 樣品及分析

樣品來自國家海洋局北海海洋環境監測中心站2021年9月在廣西北海馮家江口及其鄰近海域開展的海洋環境質量調查,對研究區20個水質站位、10個沉積物站位、12個生態站位和3個潮間帶斷面(圖1)進行樣品采集和分析。水質要素包括海水溫度、鹽度、pH值、溶解氧、化學需氧量、硝酸鹽、亞硝酸鹽、銨鹽、活性磷酸鹽、石油類、汞、鎘、鉛、銅和鋅等15項。沉積物要素包括石油類、有機碳、銅、鉛、鎘、鋅和汞7項。生物生態調查內容包括浮游植物、大型浮游動物、大型底棲生物和潮間帶生物。樣品采集和分析均按《海洋監測規范》(GB 17378-2007)[23]中的要求執行,其中浮游植物現場調查采用淺水Ⅲ型浮游生物網(網口面積0.1 m2,網口直徑37 cm,網長140 cm)由海底至海面作垂直拖網1次;浮游動物現場調查采用淺水Ⅰ型浮游生物網(網口面積0.2 m2,網口直徑50 cm,網長145 cm)由海底至海面垂直拖網1次;底棲生物現場調查采用開口面積為0.05 m2的抓斗式采泥器采集,每站采樣2次。

1.3 數據分析

1.3.1 水質要素評價

采用單因子標準指數法[24]對海水中pH值、溶解氧、化學需氧量、無機氮、活性磷酸鹽、石油類、汞、鎘、鉛、銅、鋅等水質要素進行評價,根據研究區所在海洋功能區劃管理要求,評價標準采用《海水水質標準》(GB 3097-1997)[25]中的二類海水水質標準。重金屬是影響水質的重要因素之一,利用重金屬污染指數法[22]對海水中的汞、鎘、鉛、銅、鋅等5種重金屬污染水平進行評價。為了解研究區海水水質要素的空間分布規律,采用Ocean Data View軟件繪制海水溫度、鹽度、pH值、溶解氧、化學需氧量、無機氮、活性磷酸鹽、石油類和重金屬污染指數的空間分布圖[26]。

圖1 研究區域及調查站位

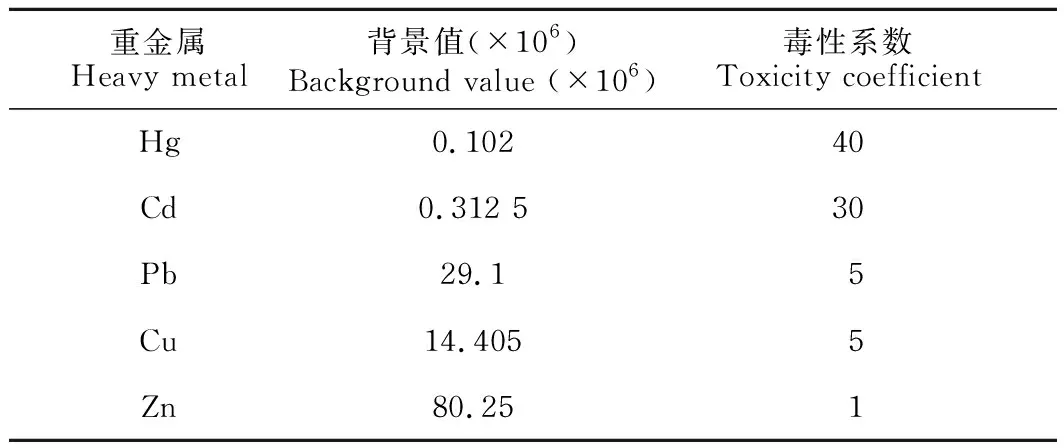

1.3.2 沉積物要素評價

采用單因子標準指數法對沉積物中的石油類、有機碳、汞、鎘、鉛、銅和鋅進行評價,評價標準采用《海洋沉積物質量》(GB 18668-2002)[27]中的一類海洋沉積物標準。另外,采用瑞典學者Hankanson提出的沉積物重金屬潛在生態風險指數法[28],對沉積物中5種重金屬的潛在生態風險進行評價。潛在生態危害指數能反映沉積物中某一種重金屬的生態危害污染程度,根據潛在生態危害系數法,先計算海區沉積物中的汞、鎘、鉛、銅和鋅等5種重金屬的潛在生態危害指數,然后再結合毒性系數計算出各調查站位沉積物中多種重金屬的潛在生態風險指數(RIs)。重金屬RIs反映的是研究區或調查站位多種重金屬整體潛在生態危害程度。重金屬RIs值越高,潛在生態風險越大。綜合考慮前人研究中沉積物的采樣范圍與采樣時間[19,29,30],本文采用1988年在廉州灣和鐵山港灣調查中的沉積物重金屬平均值作為沉積物重金屬背景參考值[30]。沉積物重金屬含量背景參考值和毒性系數見表1。

表1 沉積物重金屬含量背景參考值和毒性系數

1.3.3 生物生態評價

研究區的浮游植物、浮游動物、底棲生物和潮間帶生物評價采用生物多樣性指數(H′)進行分析,生物多樣性指數(H′)采用Shannon-Wiener多樣性指數[31]公式進行計算:

式中,H′為生物多樣性指數,s為生物總種類數,Pi為第i種生物的個體數與總個體數的比值。

生物多樣性指數(H′)適用于海區環境污染程度評價,當H′值為3-4時表示環境清潔,H′值為2-3時表示環境受輕度污染,H′值為1-2時表示環境受中度污染,H′值<1時表示環境受嚴重污染[32]。

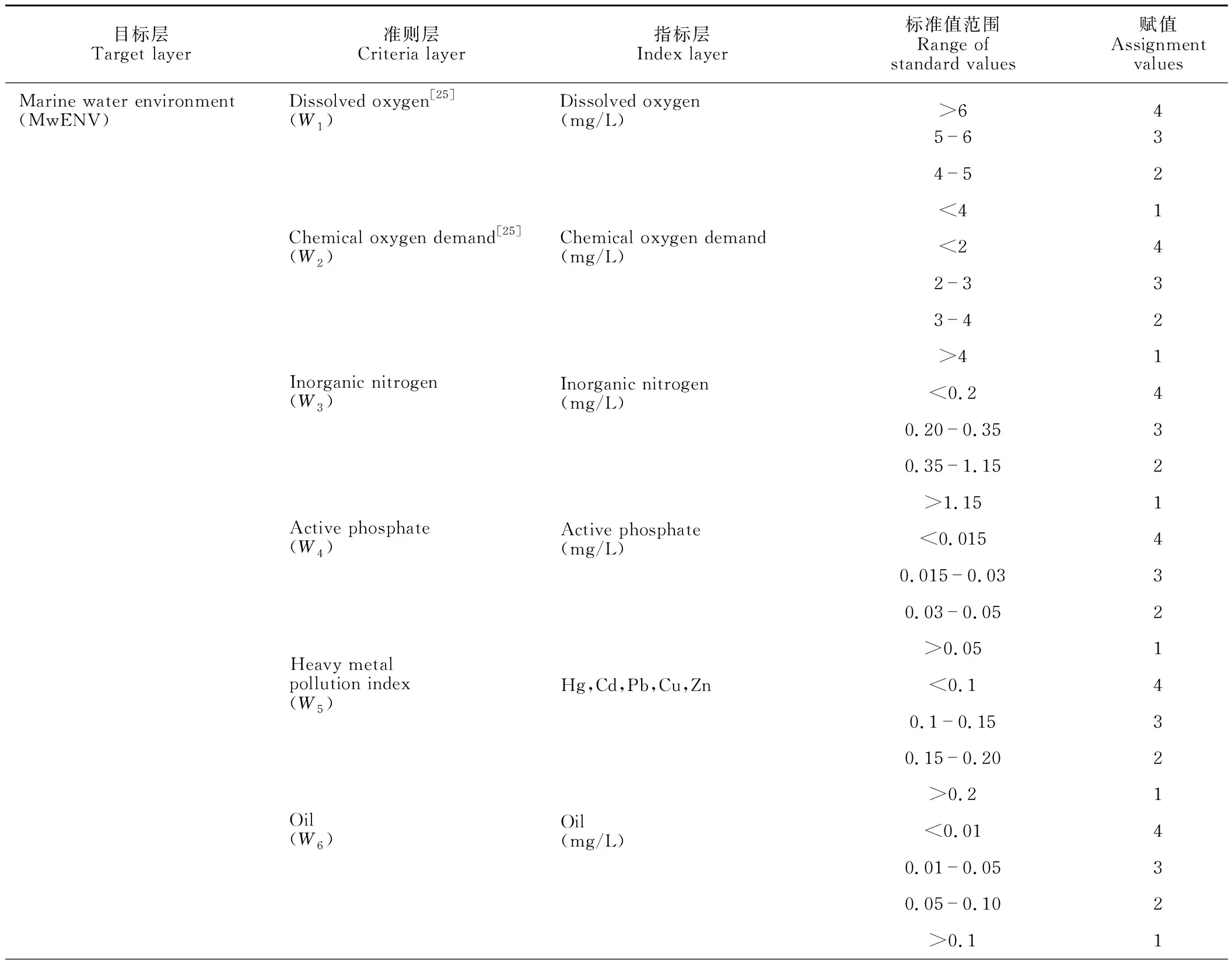

1.3.4 生態環境綜合評價指標體系和模型

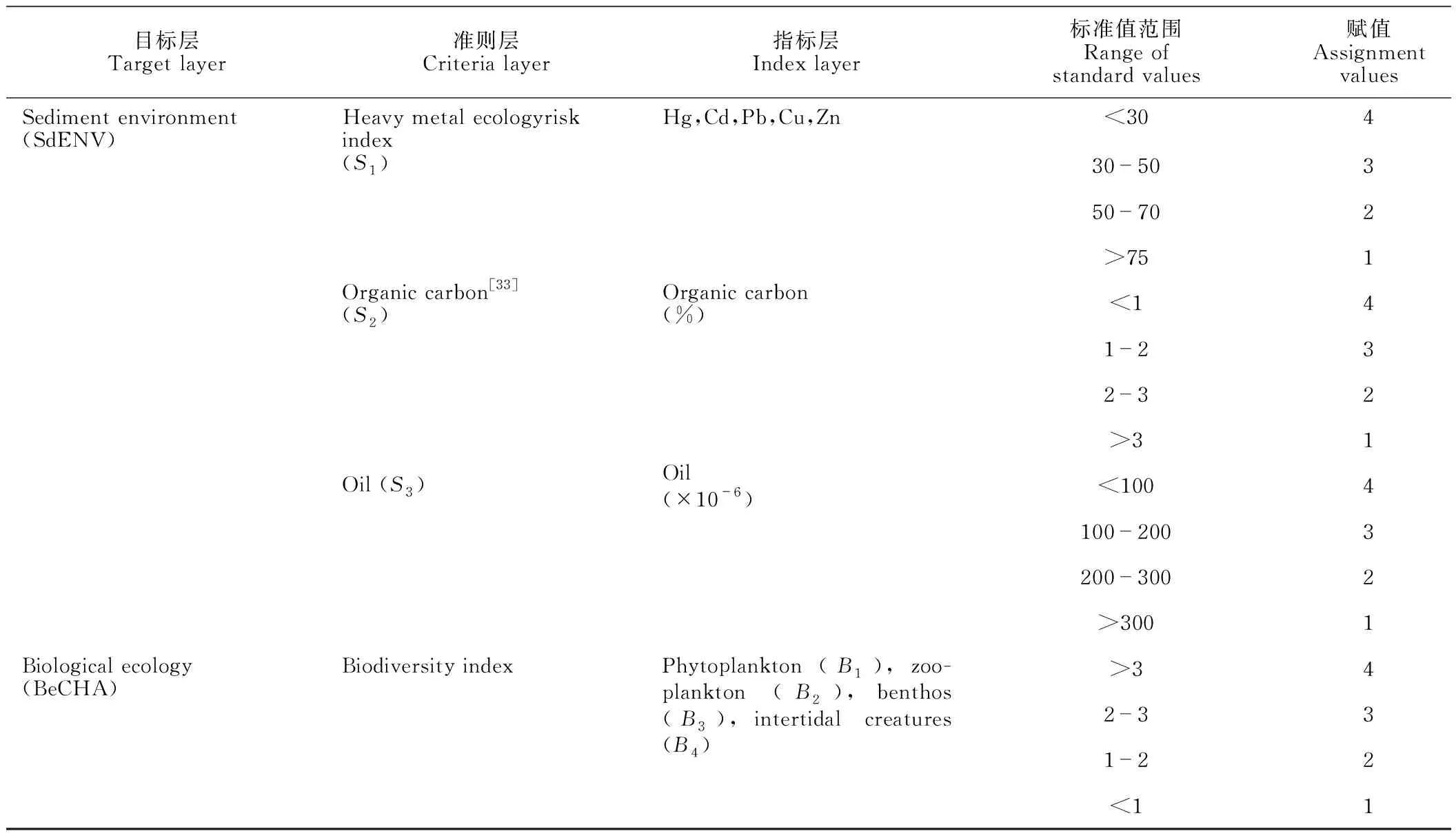

為了能夠更加系統全面地評價研究區海洋生態環境質量現狀,本文采用指標體系法對研究區進行綜合評價。范海梅等[22]曾采用指標體系法對長江口及其鄰近海域生態環境進行綜合評價,本文在其構建的三級評價標準體系的基礎上,將溶解氧、化學需氧量和有機碳納入評價標準體系,對研究區海洋生態環境進行綜合評價。構建的三級評價標準體系將評價指標分為目標層、準則層和指標層3層。目標層為水環境、沉積物環境和生物生態,準則層為選擇的典型指標,指標層為調查中樣品具體分析要素,各項指標見表2。構建指標體系模型的難處在于對指標進行分級和賦值評價,本文參考前人的相關研究成果[22],確定準則層各項評價指標的標準值范圍和對應的賦值(表2)。

表2 海域生態環境綜合評價指標標準與賦值

續表

對準則層指標進行賦值后,可以根據以下模型計算環境綜合評價指數,確定海洋生態環境綜合狀況。評價模型如下:

式中,E為環境綜合評價指數,W為水環境指數,取溶解氧含量賦值(W1)、化學需氧量賦值(W2)、無機氮含量賦值(W3)、活性磷酸鹽含量賦值(W4)、重金屬污染指數賦值(W5)和石油類含量賦值(W6)的平均值;S為沉積物環境指數,取沉積物的重金屬生態風險指數賦值(S1)、有機碳賦值(S2)和石油類含量賦值(S3)的平均值;B為生物生態指數,取浮游植物生物多樣性指數賦值(B1)、浮游動物生物多樣性指數賦值(B2)、底棲生物生物多樣性指數賦值(B3)和潮間帶生物生物多樣性指數賦值(B4)的平均值。根據得分進行環境評價,參考前人研究成果[22],水環境指數、沉積物環境指數、生物生態指數和綜合評價指數分級及環境評價見表3。評價指數的數值為1-4,數值越大環境質量越好。

表3 海域生態環境綜合評價中目標層的分級與評價

2 結果與分析

2.1 水質評價

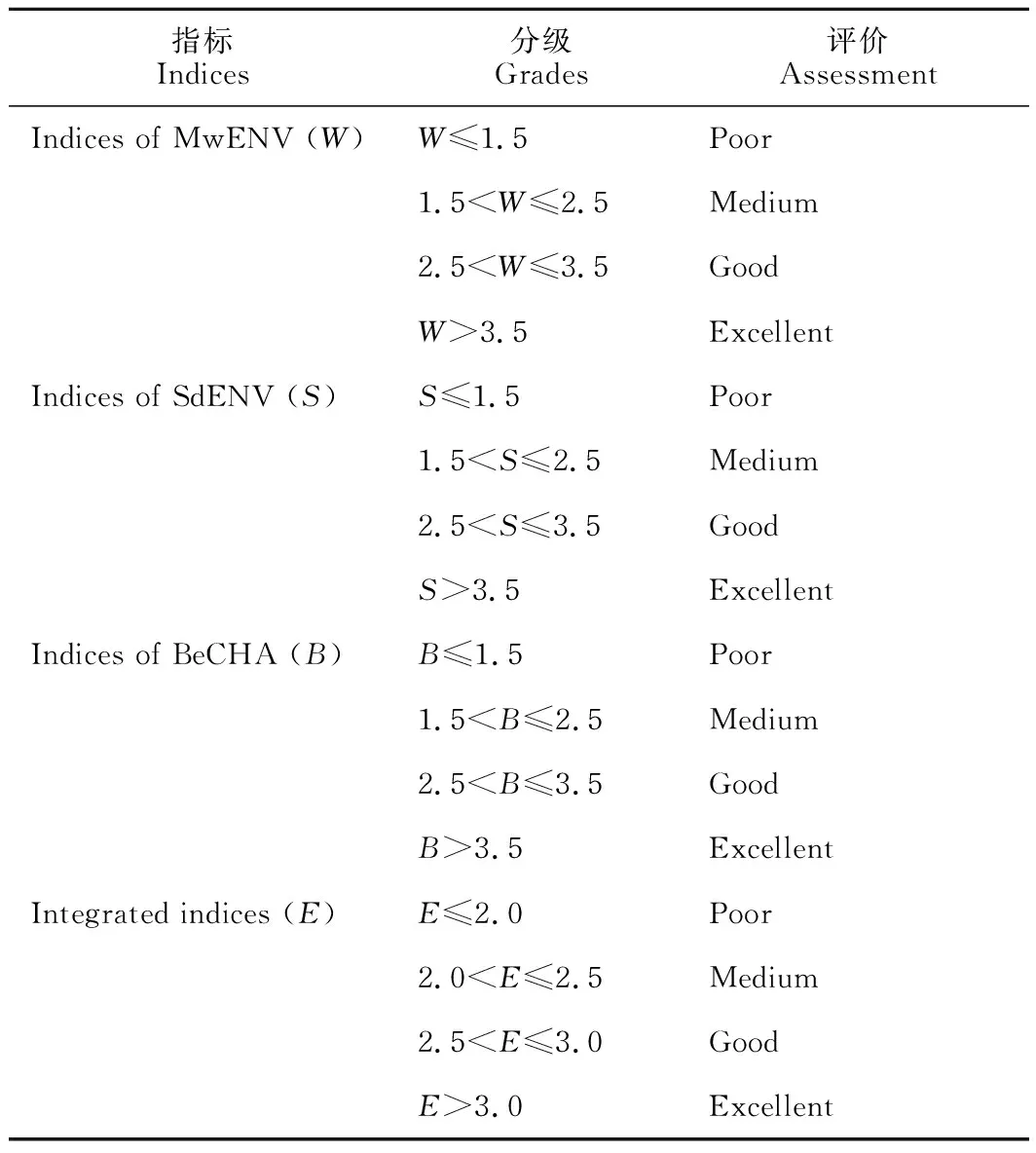

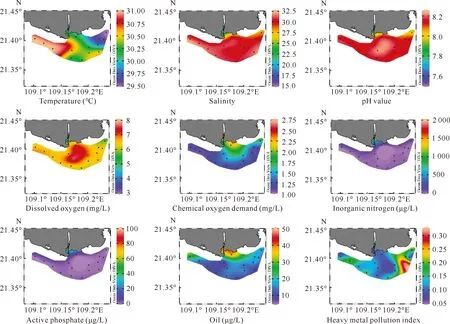

研究區海水中的溫度、鹽度、pH值、溶解氧、化學需氧量、無機氮、活性磷酸鹽、石油類和重金屬調查結果見表4,各水質要素的空間分布見圖2。由圖2可知,研究區海水中的鹽度、pH值和溶解氧由江口向外呈遞增趨勢,溶解氧在江口附近區域出現高值區。海水中化學需氧量、無機氮、活性磷酸鹽和石油類含量由江口向外呈遞減趨勢,其中無機氮與活性磷酸鹽在出江口處迅速下降。海水中重金屬污染在馮家江口鄰近海域較低,在東南面海區污染水平相對較高。由1,2,3,4,5,6,9,10號調查站位組成的斷面能反映各水質要素由江口向外的變化趨勢(圖3),以5號站為界線,江口與鄰近海域海水中各水質要素分布存在明顯差異。

圖2 研究區海水水質要素空間分布圖

圖3 研究區典型斷面海水水質要素調查結果

采用單因子標準指數法進行評價,結果見表4。研究區海水中pH值、化學需氧量、石油類、汞、鎘、鉛和銅均符合二類海水水質標準。溶解氧在馮家江口的1,2,3號站超出二類海水水質標準,其中2,3號站滿足三類標準,1號站滿足四類標準。無機氮和活性磷酸鹽在1-4號站都超出二類海水水質標準,馮家江口4個站中海水無機氮超出四類標準,活性磷酸鹽在1-3號站超出四類標準,在4號站滿足四類標準。鋅在17號站超出二類海水水質標準,滿足三類標準。綜合來看,馮家江口水體中的溶解氧含量較低,無機氮和活性磷酸鹽含量較高,馮家江口海水受地表水的影響較大,如果按照地表水的標準進行評價,則1-4號站均能滿足地表水水質標準中的Ⅳ類標準。

采用重金屬污染指數法進行評價,結果表明各站位海水重金屬污染指數(0.07-0.32)較低,平均值為0.15,研究區海水重金屬污染水平低。

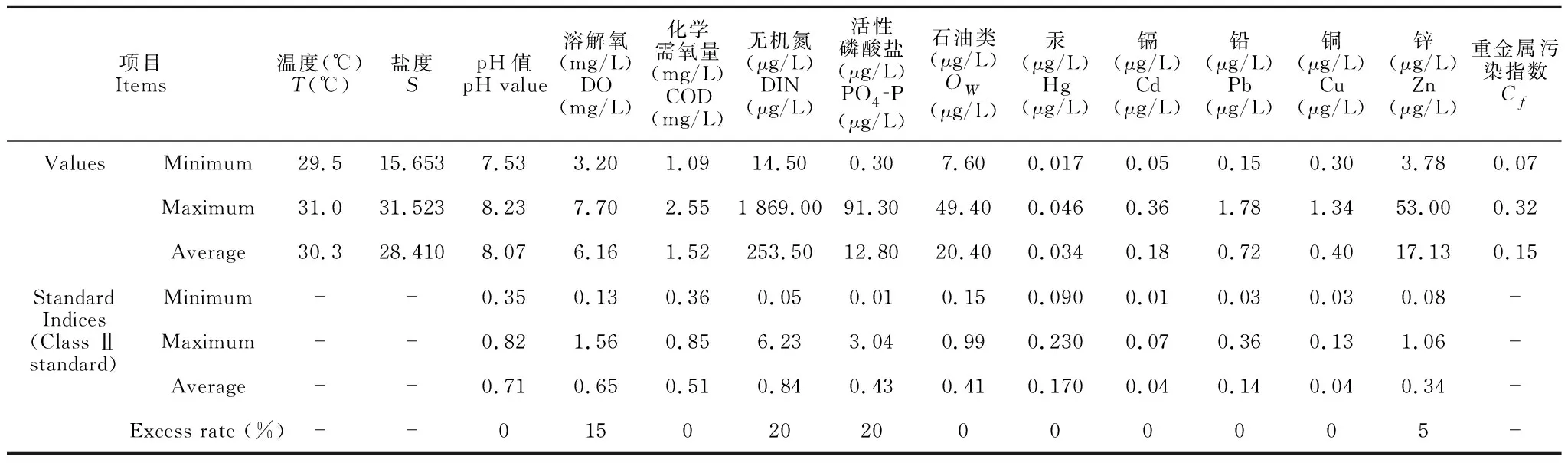

表4 研究區水環境質量調查及評價結果

2.2 沉積物環境質量評價

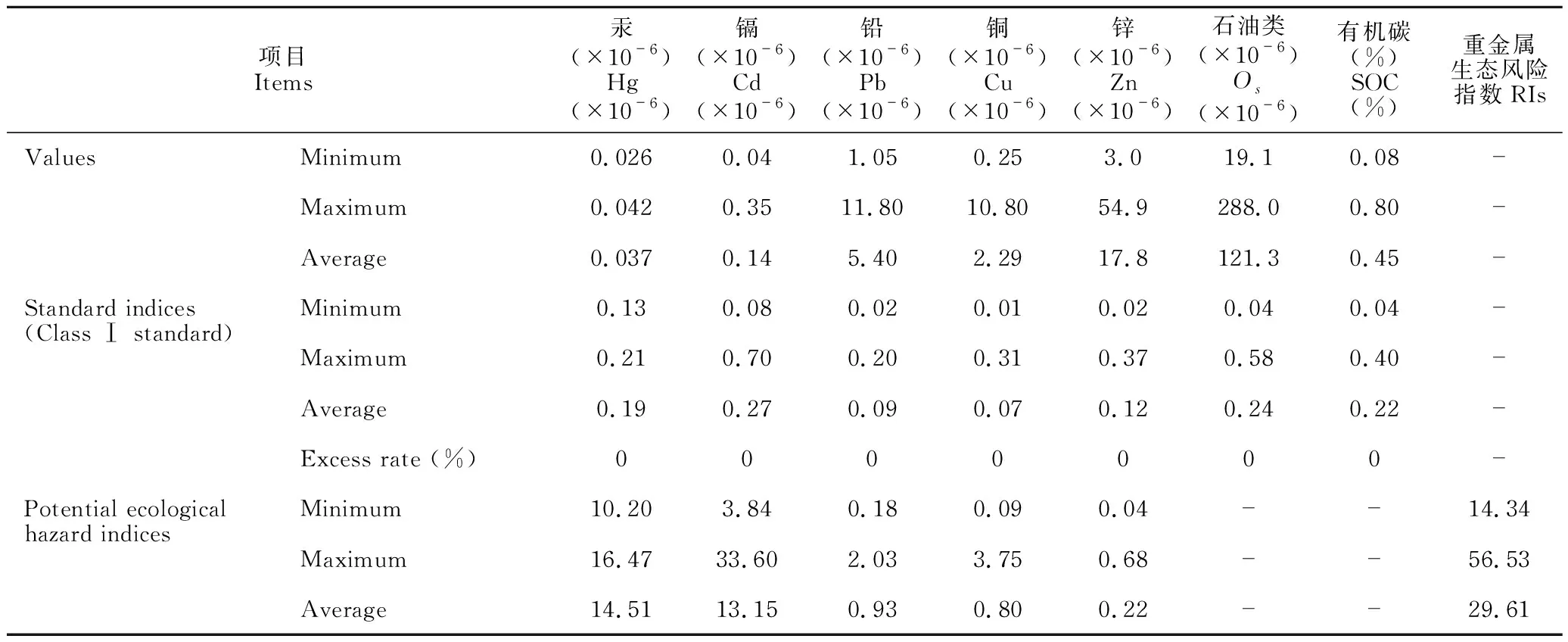

研究區沉積物中石油類、有機碳和重金屬的含量不高,石油類和有機碳的平均含量分別為121.3×10-6和0.45%,汞、鎘、鉛、銅和鋅等重金屬平均含量分別為0.037×10-6,0.14×10-6,5.40×10-6,2.29×10-6和17.8×10-6。單項標準指數法評價結果顯示,沉積物中有機碳、石油類、銅、鉛、鋅、鎘、汞等評價指標均符合一類海洋沉積物標準(表5)。沉積物中的重金屬潛在生態危害污染程度分析結果表明,銅、鉛、鋅、鎘、汞等5種重金屬的潛在生態危害指數均遠小于40,生態潛在危害指數Hg>Cd>Pb>Cu>Zn。海區各調查站位的重金屬RIs值為14.34-56.53,平均值為29.61,研究區沉積物重金屬潛在生態風險低。

表5 研究區沉積物調查及評價結果

2.3 生物生態評價

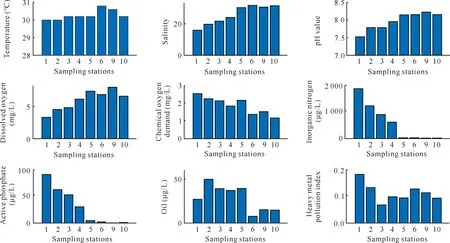

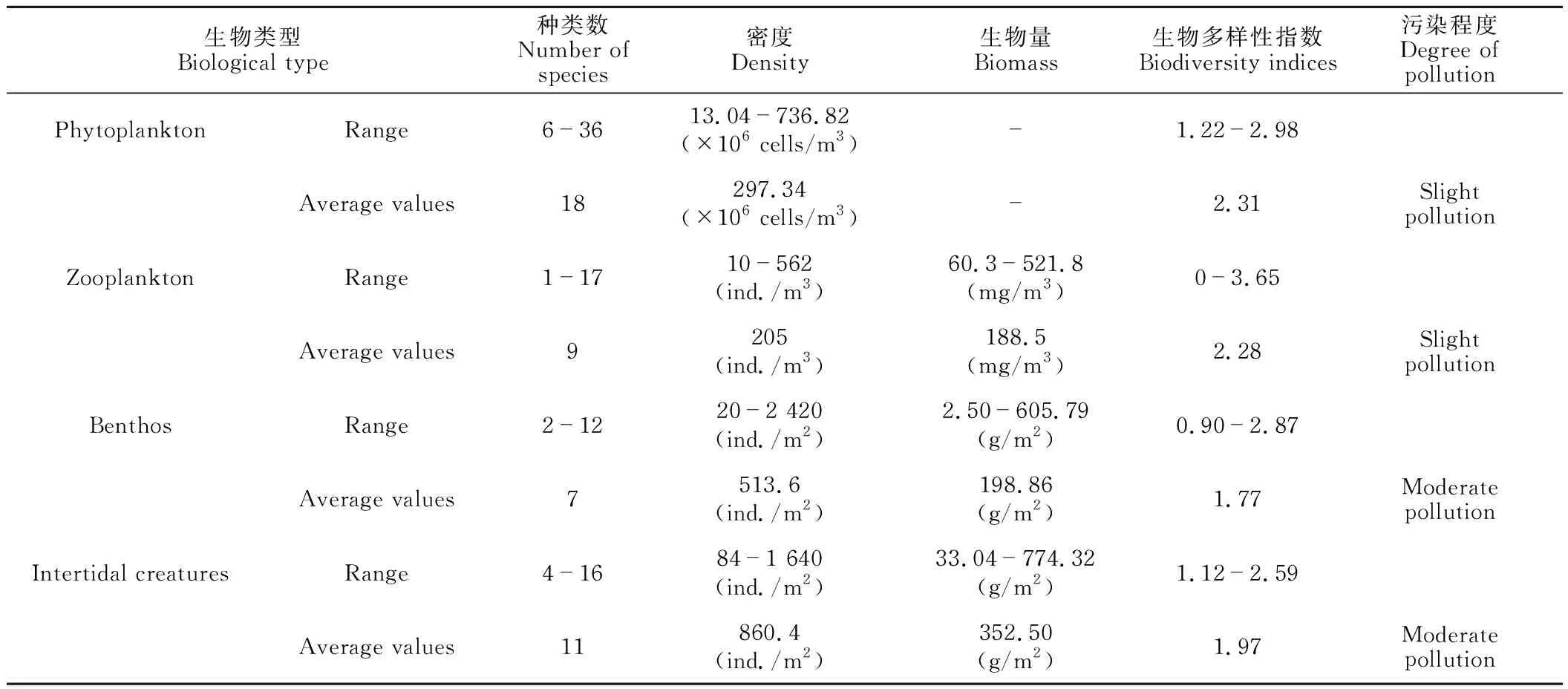

研究區生物調查統計結果見表6,浮游植物、浮游動物、底棲生物和潮間帶生物的種類數、密度和生物量在各調查站位的變化范圍比較大。海區浮游植物密度較大,平均密度為297.34×106cells/m3;浮游動物平均密度為205 ind./m3,平均生物量為188.5 mg/m3;底棲生物平均密度為513.6 ind./m2,平均生物量為198.86 g/m2;潮間帶生物平均密度為860.4 ind./m2,平均生物量為352.50 g/m2。海區浮游植物和浮游動物的多樣性指數平均值分別為2.31和2.28,指示海洋環境為輕度污染,海區底棲生物和潮間帶生物的生物多樣性指數平均值分別為1.77和1.97,指示海洋環境為中度污染。

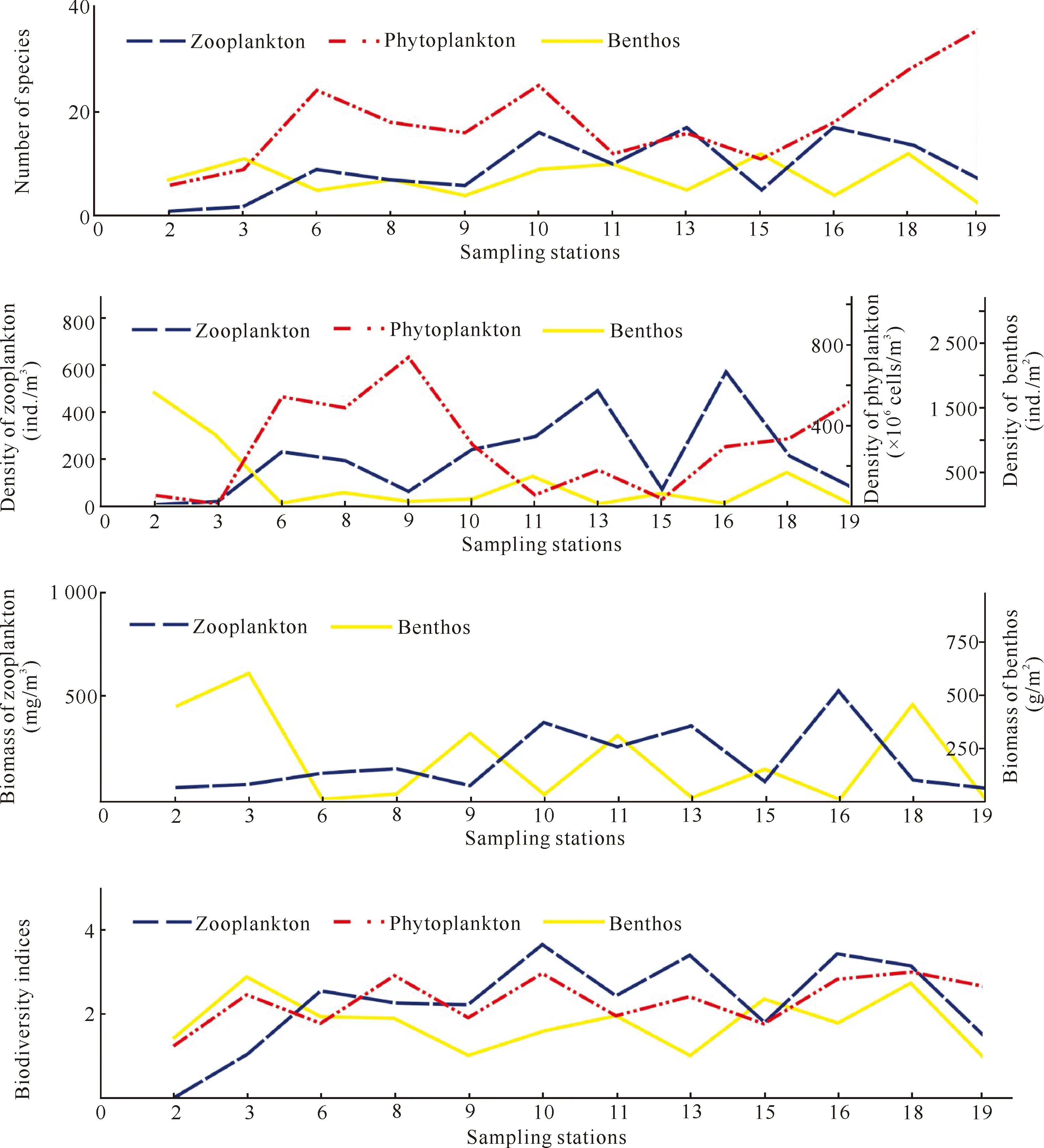

從各個調查站位的生物分布來看,馮家江口及其鄰近海域存在一定的差異,具體見圖4。位于馮家江口2號和3號站的浮游植物種類數分別為6種和9種,密度分別為48.32×106cells/m3和13.4×106cells/m3,遠低于研究區的平均值18種和297.34×106cells/m3。2號和3號站的浮游動物種類數分別為1種和2種,密度分別為10 ind./m3和20 ind./m3,也遠低于研究區的平均值9種和205 ind./m3。浮游動物的種類數、密度和生物量分布由江口向外呈遞增趨勢(圖4)。底棲生物的分布與浮游植物和浮游動物不同,江口和鄰近海域底棲生物的種類沒有明顯差異,而密度和生物量江口明顯高于鄰近海域。潮間帶生物的種類數、密度和生物量分布與底棲生物相似,具有江口高于鄰近海域的特征。馮家江口2號和3號站浮游動物的生物多樣性指數較低,分別僅有0和1,與鄰近海域差異較大。浮游植物、底棲生物和潮間帶生物的生物多樣性指數在江口和鄰近海域差別不大(表6,圖4)。

表6 研究區生物生態調查結果及生物多樣性指數

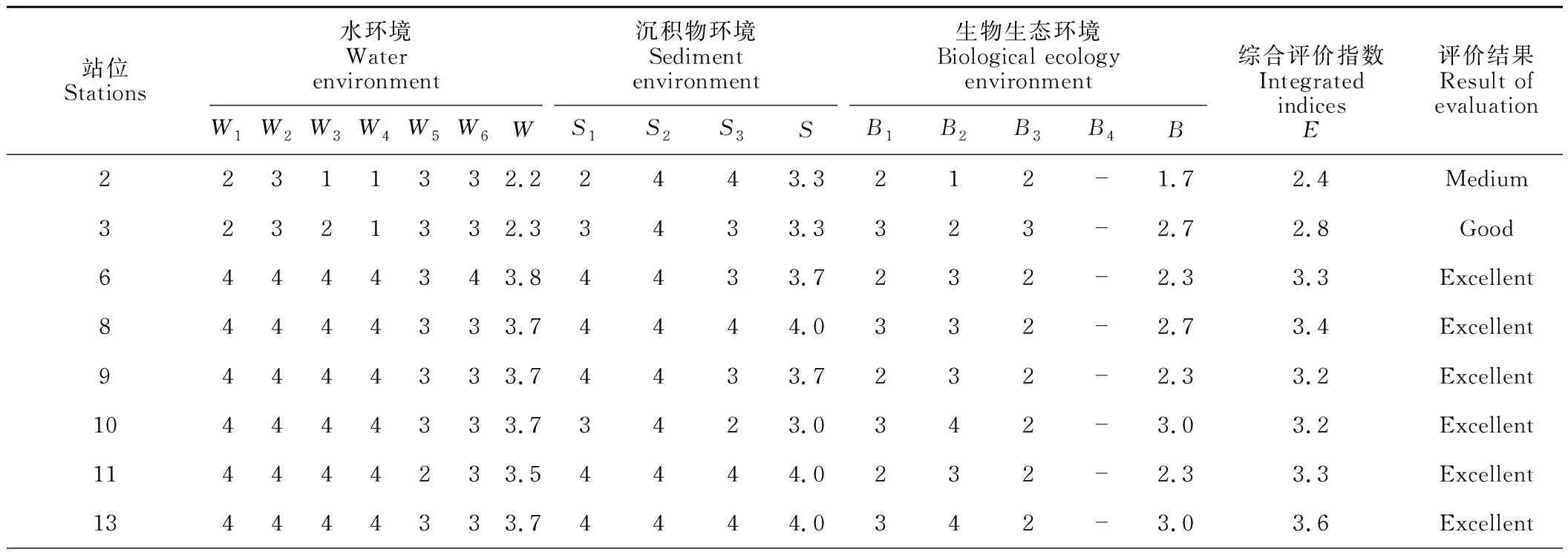

2.4 生態環境綜合評價

對研究區各調查站位的準則層指標進行賦值和綜合評價,結果見表7。由賦值結果可知,在水環境方面,馮家江口的2號和3號站位中的溶解氧、化學需氧量、無機氮和活性磷酸鹽的賦值結果明顯低于其他站位;在沉積物環境方面,2號和3號站沉積物中重金屬的潛在生態風險指數賦值低于其他站位;在生物生態方面,2號和3號的浮游動物多樣性指數賦值低于其他站位。其他指標賦值結果在江口和鄰近海域沒有明顯差異。

研究區的水環境指數為3.5,水環境良,其中溶解氧、化學需氧量、活性磷酸鹽賦值結果為4,無機氮、重金屬污染指數和油類賦值結果為3。研究區的沉積物環境指數為3.7,沉積物環境優,其中重金屬潛在生態風險指數和有機碳的賦值結果為4,石油類的賦值結果為3。研究區的生物生態指數為2.5,生物生態環境中等,其中浮游植物和浮游動物的多樣性指數賦值為3,底棲生物和潮間帶生物多樣性指數賦值僅為2,相對較低。研究區的生態環境綜合評價指數為3.2,海區生態環境質量為優。

圖4 研究區各站位生物種類數、密度、生物量和生物多樣性指數

表7 研究區各評價指標賦值及綜合評價結果

續表

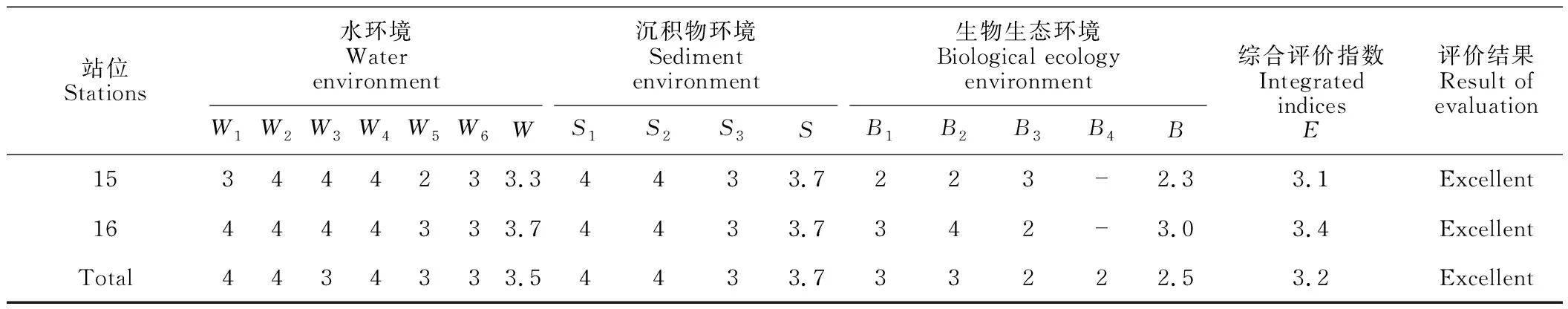

綜合評價結果顯示,位于馮家江口的2號和3號站的生態環境綜合評價指數較低,分別僅有2.4和2.8,生態環境質量分別為中等和良好。鄰近海域的生態環境綜合指數均大于3,生態環境質量為優。各調查站位的水環境指數(Indices of MwENV)、沉積物環境指數(Indices of SdENV)、生物生態指數(Indices of BeCHA)和綜合評價指數(Integrated indices)見圖5。其中2號站和3號站的水環境指數都較低,2號站的生物生態指數較低,2號、3號和6號站的綜合評價指數有明顯的遞增趨勢,表明由馮家江口向外生態環境質量逐漸變好。

圖5 調查站位評價指數直方圖

3 討論

3.1 水環境和沉積物環境影響因素分析

廣西北海馮家江口及其鄰近海域水環境總體評價為良好,馮家江口水環境污染相對嚴重,超標的水質要素主要有溶解氧、無機氮和活性磷酸鹽。與2016年海區環境質量調查結果[18]相比,2021年研究區海水中無機氮的超標率由30%降到20%,石油類超標率由60%降到0,化學需氧量超標率由25%降為0,研究海區經過治理后水環境質量得到改善。

馮家江屬于潮汐河流,所在流域過去排污情況嚴重。得益于2018年馮家江水環境治理工程,大量的排污口和養殖排水被整治清理,馮家江口海水中的石油類和化學需氧量含量明顯降低。受城鎮生活污染物、人畜糞便及農業生產中化肥施用等影響,馮家江流域地表徑流的氮磷營養鹽含量較高[34],地表徑流將較多的氮磷營養鹽帶入馮家江中,導致馮家江口的無機氮和活性磷酸鹽超標。研究區1-4號站位位于馮家江口,該區域受河流和潮汐的共同影響,由江口向外水體交換能力逐漸增強。地表徑流帶來的無機氮和活性磷酸鹽被不斷稀釋,因此由江口向外呈現逐漸降低趨勢(圖3)。

馮家江口海水中溶解氧、無機氮和活性磷酸鹽在部分站位超出四類海水水質標準,但這種超標現象影響范圍較小,溶解氧、無機氮和活性磷酸鹽含量在出江口位置迅速恢復到正常水平,鄰近海域的各項水質要素均能滿足二類海水水質標準,因此研究區整體水環境仍為良好。

沉積物是持久性有機污染物、石油類和重金屬主要的匯,沉積物若受到污染將會對海區的浮游生物、底棲生物乃至紅樹林生態系統產生不利影響。本文的分析結果表明研究區的沉積物環境處于優良狀態,調查結果顯示沉積物中有機碳、石油類、銅、鉛、鋅、鎘、汞含量均較低,這與前人的研究結果[19]相同,馮家江口及其鄰近海域沉積物仍保持清潔狀態,重金屬潛在生態風險低。

3.2 生物多樣性影響因素分析

由于淡水和陸源物質的注入,河口及其鄰近水域形成了獨特的河口類型海洋生態系統。一般情況下河口區生物的種類組成較為復雜,多樣性指數較高,不過馮家江口及其鄰近海域的生物多樣性指數并不高(表6)。調查結果顯示研究區的浮游植物和浮游動物的生物多樣性整體處于中等水平,而底棲生物和潮間帶生物的生物多樣性整體處于較低水平。

生物多樣性與海洋環境中的水質、沉積物質量關系密切,環境污染會對海區的生物多樣性造成不利影響。環境對生物多樣性的影響主要是對敏感種的影響,當環境受到污染,不耐污種會消失,耐污種大量繁殖,導致種類單一,個體數量較多,生物多樣性下降[35]。研究海區的大型底棲生物優勢種為珠帶擬蟹守螺(Cerithideacingulata)和斜肋齒蜷(Sermylariqueti),潮間帶生物的優勢種為斜肋齒蜷、珠帶擬蟹守螺、奧萊彩螺(Clithonoualaniensis)和毛掌活額寄居蟹(Diogenespenicillatus),耐污種的優勢明顯,這與該海區2017年的調查結果[20]相似。馮家江流域經過治理后,水環境和沉積物環境質量得到改善,但是大型底棲生物和潮間帶生物種群結構仍以耐污種為主,生物多樣性仍未得到恢復。這可能與底棲生物對環境的敏感性較低有關,因為對環境變化不敏感,底棲生物種群結構變化可能滯后。底棲生物多樣性指數較低的情況在北部灣近岸海域較為常見,龐碧劍等[36]研究發現北部灣近岸海域底棲生物多樣性指數平均值僅為1.32,如果采用底棲生物的多樣性指數進行污染評價,污染程度評價結果會比用浮游植物多樣性指數作出的評價結果污染程度更嚴重,因此認為底棲生物多樣性指數不適于用來評價像北部灣這樣較為清潔的海域。

海區浮游植物和浮游動物的生物多樣性整體處于中等水平,與鄰近海域相比,馮家江口浮游植物和浮游動物都具有種類少、密度低的特征(圖4)。浮游動物在江口內外的分布差異特征更加明顯,江口浮游動物生物多樣性指數也明顯低于鄰近海域。研究區浮游植物和浮游動物沒有明顯的優勢種,馮家江口也未出現耐污種(指示環境受到污染)。馮家江口海水中的鹽度、pH值、營養鹽、溶解氧等要素變化較大(圖3)。浮游動物對這種環境變化反應較為敏感,表現為種類數、密度和生物多樣性指數由河口向外呈遞增的趨勢,這種分布特征與北部灣浮游動物的空間分布規律一致[37]。

3.3 綜合評價結果與主要影響因素分析

廣西北海馮家江口及其鄰近海域生態環境綜合評價結果整體為優,其中馮家江口海洋生態環境質量相對較差,由江口向外生態環境質量呈逐漸變好趨勢。馮家江口海水溶解氧含量較低,無機氮和活性磷酸鹽含量高,浮游動物生物多樣性較低,導致江口海洋生態環境綜合評價結果只達到中等或良好水平。

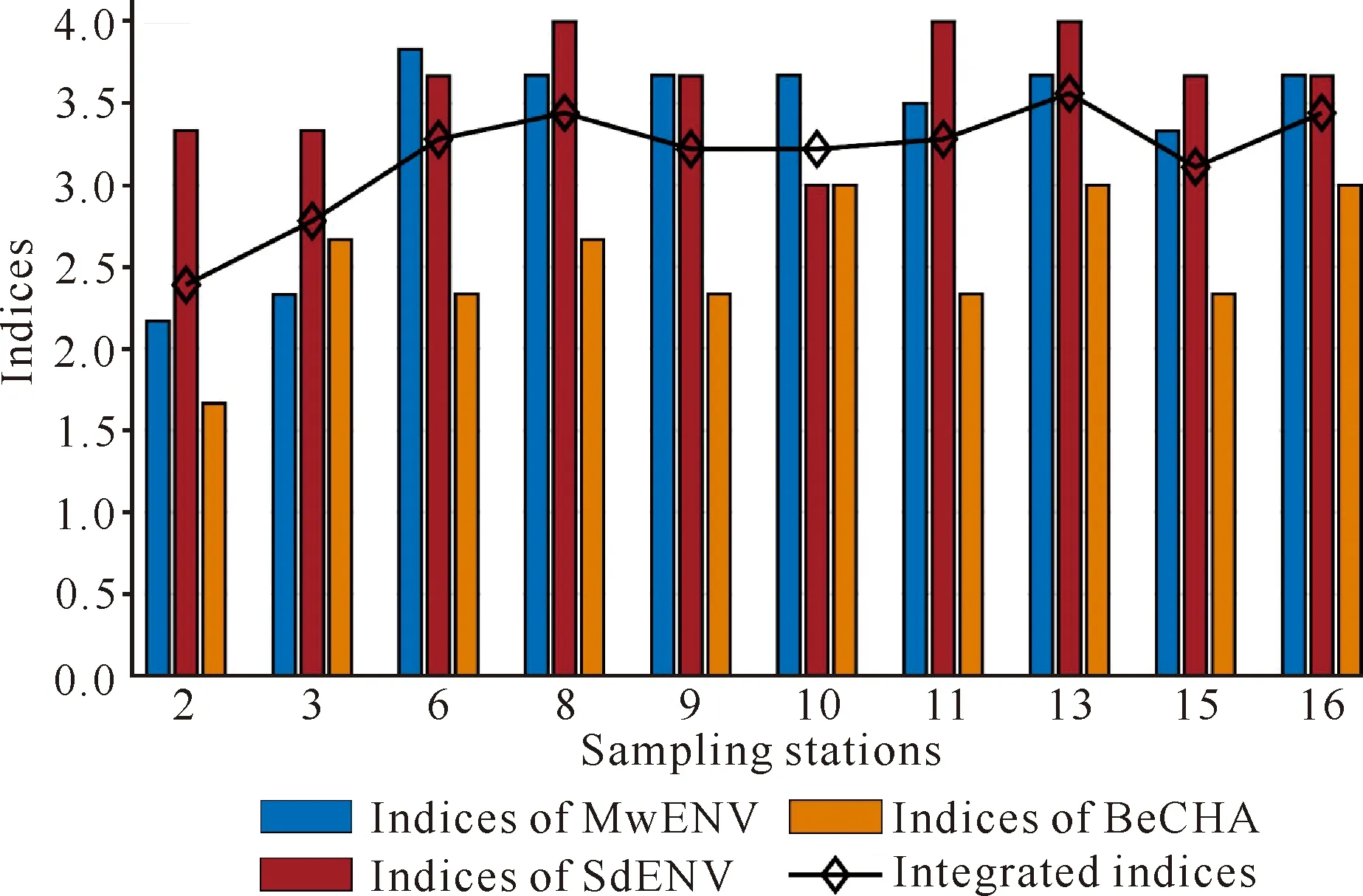

為了研究影響海區綜合生態環境質量的主要因素,本文對海水溫度、pH值、鹽度、溶解氧、化學需氧量、無機氮、活性磷酸鹽、重金屬污染指數、石油類,沉積物中的重金屬風險指數、有機碳、石油類,生物生態中的浮游植物生物多樣性指數、浮游動物生物多樣性指數、底棲生物生物多樣性指數之間的相關性進行分析,結果見表8。

相關性分析結果顯示各評價指標之間具有較強的相關性。由表8可知海水中化學需氧量、無機氮和活性磷酸鹽三者相互之間具有顯著的正相關性,化學需氧量、無機氮和活性磷酸鹽分別與pH值、鹽度和溶解氧具有顯著的負相關性。無機氮和活性磷酸鹽由地表徑流帶入海區,化學需氧量能反映水體中還原性物質的污染程度,三者具有顯著正相關性,說明地表徑流也將部分還原性物質帶到海區。無機氮和活性磷酸鹽由河口向鄰近海域逐漸擴散,濃度逐漸降低,而在河口位置海水由于地表水的注入,pH值和鹽度由鄰近海域向河口也呈現逐漸降低趨勢,因此海水中的無機氮、活性磷酸鹽分別與pH值、鹽度具有顯著的負相關性。海水中還原性物質含量越高,則需要消耗越多的溶解氧,使得水體中溶解氧降低,因此海水中化學需氧量與溶解氧具有一定的負相關性。

相關性分析結果顯示浮游動物的生物多樣性指數與海水中的化學需氧量、無機氮、活性磷酸鹽和石油類具有顯著負相關性,與海水的鹽度和pH值具有顯著正相關性,與溶解氧和浮游植物多樣性指數具有正相關性,這表明浮游動物的多樣性可能受多種因素影響。營養鹽可能是影響浮游動物生物多樣性的因素之一,入海河流通常會攜帶大量的營養鹽入海,使得河口區富營養化程度較高,對近岸海域生態系統產生一定影響[38]。馮家江口海水營養鹽含量較高,改變了河口水生生物的生境,一定程度導致浮游動物種類、密度和生物多樣性指數降低[39,40]。河口浮游動物群落結構會受到溫度、鹽度、食物和動物攝食等因素的影響,鹽度是決定浮游動物分布的關鍵性因素之一[41]。本文中馮家江口浮游動物生物多樣性指數較低,江口海水中的鹽度、pH值、溶解氧等水環境因子也可能是浮游動物生物多樣性降低的影響因素。與浮游動物不同,浮游植物和底棲生物多樣性指數與各評價指標均不存在相關性,這也說明了浮游植物和底棲生物對河流引起的生境變化反應不敏感。

表8 評價指標的相關性分析

相關性分析結果還顯示海水中的石油類、沉積物重金屬生態風險指數與海水中的化學需氧量、無機氮和活性磷酸鹽具有正相關性,與海水中的pH值、鹽度和溶解氧具有負相關性。這說明研究區海水中的石油類和沉積物中的重金屬也可能受地表徑流的影響。

綜合來看,馮家江口及其鄰近海域生態環境質量整體為優,但在河口位置海水仍存在水體富營養化和缺氧的風險,河口水生生物多樣性也處于中低水平。馮家江口生態保護需要重視河口營養鹽的輸入控制和海洋生物多樣性的恢復。

4 結論

(1)廣西北海馮家江口及其鄰近海域整體水環境良好。馮家江口海水中溶解氧含量較低,無機氮和活性磷酸鹽含量較高,個別站位超出四類海水水質標準,鄰近海域海水水質均能滿足二類海水水質標準。沉積物環境為優,沉積物中有機碳、石油類和重金屬指標都符合一類海洋沉積物標準,其中重金屬含量低,潛在生態風險較低。

(2)海區浮游植物和浮游動物多樣性處于中等水平,底棲生物和潮間帶生物的生物多樣性處于較低水平。與其他類型生物相比,浮游動物對水環境變化反應較為敏感,馮家江口的浮游動物生物多樣性較差。

(3)綜合評價結果表明,海區生態環境質量整體為優,其中馮家江口的生態環境質量相對較差,由江口向外呈逐漸向好趨勢。

(4)馮家江口水體中溶解氧含量較低,無機氮、活性磷酸鹽含量較高,浮游動物多樣性較差,導致江口海洋生態環境綜合評價結果相對較差,只達到中等或良好水平。