30年后,重溫小平的話

30年前,也就是1992年,中國發生了一件大事,這件大事無論是在百年黨史還是國家發展史當中都產生了深遠影響。

不說人們也都知道,這件大事就是鄧小平南方談話。這年的1月18日至2月21日,已經88歲高齡的鄧小平先后到武昌、深圳、珠海、上海等地視察。他一路走,一路看,發表了一系列重要講話。

鄧小平南方談話有很多“金句”,人們都耳熟能詳,比如:改革開放邁不開步子,不敢闖,說來說去就是怕資本主義的東西多了,走了資本主義道路;中國要警惕右,但主要是防止“左”;基本路線要管一百年,動搖不得;中國要出問題,還是出在共產黨內部,等等。

南方談話闡發了一系列全新思想,深刻回答了長期困擾和束縛人們思想的許多重大問題,特別是對社會主義的本質重新進行定義,明確指出,計劃多一點還是市場多一點,不是社會主義和資本主義的本質區別,社會主義也有市場。當年10月召開的黨的十四大提出,市場對資源配置起基礎性作用,我國經濟體制改革的目標是建立社會主義市場經濟體制。

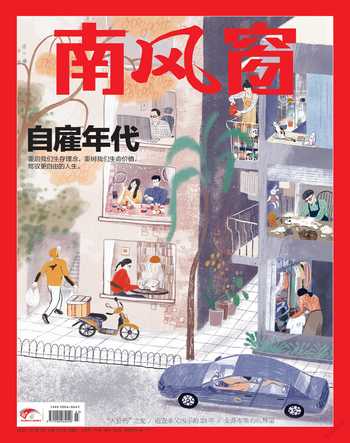

今天,“市場”在中國人的日常生活已經是如空氣一般的存在。市場經濟釋放的個人和社會的活力,深刻改變了這個國家的面貌。可以這樣說,這個國家的中堅力量都是這個不平凡歷程的見證者、參與者和受益者。

歷史往往是這樣的,眼光放遠一點,有些事情會看得更清楚。30年后的今天,再次重溫鄧小平南方談話,會讓人更加深刻地體會到,為什么有的人會評價說,鄧小平為了這個國家進行了奮力的“最后一搏”。

當時,我國社會主義事業發展面臨巨大的困難和壓力,包括蘇聯解體、東歐劇變,西方國家對中國的“制裁”,比如美國,用清華大學國際關系學院院長閻學通的話說,當時的對抗程度遠遠大于當下的“選擇性脫鉤”。世界社會主義發生的嚴重曲折,對我國產生了一定的負面影響。

這種負面影響,既包括對社會主義前途的信心,也包括對改革開放的懷疑。在兩種社會制度呈現比較激烈對抗局面、外部壓力不斷加大的時候,對抗性思維必然會上升,姓“資”姓“社”的疑問必然會籠罩著人們,甚至會發生中國共產黨的基本路線是否要變化、還要不要以經濟建設為中心的爭論。

鄧小平作為改革開放總設計師,頭腦無疑是非常清醒的。他的眼光,一面看向世界,一面看向自己國家的人民。作為一個大政治家,他真正懸心的是,如果這個國家的發展落伍了會怎樣,如果這個國家人民的生活不能持續改善會怎樣。

正如他說的,人民,最終是要看實踐,“不堅持社會主義,不改革開放,不發展經濟,不改善人民生活,只能是死路一條”。

面對波譎云詭的外部環境,在黨和國家歷史發展的緊要關頭,把中國這艘巨輪重新校正到了改革開放的航道上,這就是鄧小平南方談話改變了歷史進程的源頭所在。

30年后,回顧國家的發展歷史,不能不讓人由衷地說一句:感謝鄧小平。

中國特色社會主義進入新時代以來,以習近平同志為核心的黨中央繼續堅定不移推進改革開放。在最近的2022年世界經濟論壇視頻會議的演講中,習近平總書記強調,不論國際形勢發生什么變化,中國都將高舉改革開放的旗幟。中國將繼續使市場在資源配置中起決定性作用,更好發揮政府作用,毫不動搖鞏固和發展公有制經濟,毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。中國將繼續擴大高水平對外開放,穩步拓展規則、管理、標準等制度型開放。

當下,隨著國際形勢的更加復雜以及中國經濟底層邏輯正在發生的劇烈變化,對于市場和政府的關系如何處理,如何在激烈的國家博弈中進一步擴大對外開放,出現了很多新情況,正如不久前的中央經濟工作會議指出的“預期轉弱”。

此時此刻,習近平總書記的這段話給出了最好的答案。如果結合30年前鄧小平是如何以思想破冰引領改革突圍的,相信會有不一樣的感悟。