玩中見巧 巧中見智

——蘇教版小學數學綜合實踐“有趣的七巧板”教學設計與說明

■文/劉美娟

數學是一門研究數量、結構、變化、空間以及信息等概念的學科,具有抽象、復雜、難懂的特點。史寧中教授說,數學的學習不是“教”出來的,而是“悟”出來的,教師應力圖讓學生經歷探索、體驗和感悟的學習過程。教師只有把握數學的本質,提出合適的問題,才能讓學生往“根兒”上想。為了讓每一個學生都能體驗“悟”的過程,筆者順應兒童天性,在教學實踐中探索了數字化學習的教學方式。實踐證明,數字化學習可以提供差異性的學習內容和學習途徑,讓學生從課內學習延伸到課外學習,從線上學習拓展到線下學習,有利于促進學生的知識內化,提升他們的綜合素養。

一、突破傳統,誘發思考,改變學習方式

“有趣的七巧板”是一項綜合與實踐活動,不同于學生以往開展的游戲活動。考慮到二年級學生的思維能力及動手能力較弱,筆者計劃讓學生在動手操作的過程中感受七巧板的“巧”與“趣”。

在傳統課堂中,學生運用木質或塑料材質的七巧板進行拼擺,容易出現一些問題,如拼板的邊對不齊、作品難以保存、思考痕跡無法體現等。而在數字化學習中,教師可為學生提供自主學習的工具和環境,構建便于學生進行探索性學習的虛擬情境,利用現代信息技術實施教學。筆者通過多次摸索,找到一款簡單易操作的軟件“e+七巧板”,該軟件能滿足一些基本要求,如用手指輕輕拖動即可平移,按住圖形旋動即可旋轉,拼擺時兩個邊相等的圖形會自動拼接,完成作品后點擊分享即可保存,等等。學生之間可以互相學習,點贊、評價自己喜歡的作品。

二、動手操作,激活興趣,提升數學素養

(一)課前欣賞圖案,初感有趣

生活經驗能夠幫助學生認識圖形,教師可利用信息技術的優勢,向學生呈現與數學相關的生活場景,使學生感受數學學習的樂趣。比如,在課程開始時,筆者向學生展示了一些他們認識的平面圖形,如三角形、長方形、平行四邊形、五邊形、正方形等,喚醒學生已有的知識經驗。筆者又把幾種圖形拼在一起,讓學生思考拼起來的圖形像什么,以激發學生認識七巧板的欲望。

(二)動手操作,初步認識七巧板

數學教學本質上是數學思維活動的教學。教師引導學生開展探究活動能夠促進學生思維的發展。在學生初步認識七巧板后,筆者運用軟件讓學生直觀觀察七巧板,首先讓學生找出完全相同的圖形,讓他們感受圖形之間的大小關系。學生仔細觀察七巧板,發現它由正方形、三角形、平行四邊形這三種圖形構成。接著,筆者引導學生關注大小不同的三角形,讓他們把最大的三角形挑出來。學生通過比一比、移一移找出兩塊大三角形。然后,筆者讓學生嘗試證明這兩塊三角形是一樣大的,學生通過疊一疊、移一移,讓兩塊大三角形邊對邊、點對點,發現兩塊大三角形完全重合。最后,學生通過實際操作總結得出,七巧板中的圖形包括兩塊完全相同的大三角形、兩塊完全相同的小三角形、一塊中三角形、一塊正方形和一塊平行四邊形。

(三)樂園闖關,親身感受七巧板的趣味性

在數學教學活動中,教師不但要讓學生獲得知識,還要讓學生體驗知識探究的過程,積累活動的經驗。對于學生而言,讓他們運用七巧板拼成自己熟悉的圖形具有一定的難度。因此,為了讓每一名學生都能積極參與課堂學習,筆者設計了五個活動,引導學生從整體上把握七巧板各塊圖形之間的關系,讓學生通過操作、思考加深了對平面圖形的認識,進一步感受到七巧板的“巧”與“趣”。

活動一:選兩塊七巧板,感受拼法的多樣化。兩塊七巧板也有多種多樣的拼法,基于此,筆者要求學生拼出大家認識的圖形。學生通過操作發現,運用兩塊相同的七巧板可以拼出不同的圖形。比如,兩塊小三角形既可以拼成一塊大三角形,還可以拼成平行四邊形和正方形。學生繼續操作,將不同形狀的兩塊七巧板相拼,如用平行四邊形和三角形相拼。在此基礎上,筆者繼續啟發學生,“三角形除了和平行四邊形拼,還可以跟哪個圖形拼呢?”學生在操作中發現,小號三角形可以跟平行四邊形相拼,也可以跟正方形、中號三角形相拼。通過類比遷移,學生可以運用正方形、平行四邊形拼出不同的圖形。

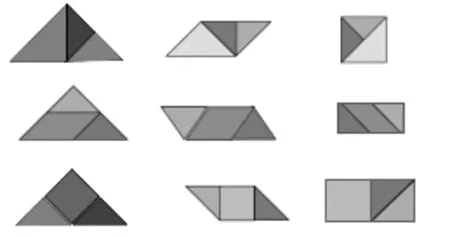

活動二:用三塊七巧板,感受變化的豐富性。學生完成操作后,筆者從中選擇有代表性的作品,把它們展示出來(見圖1),并讓學生按照一定的標準對其進行分類。有的學生把相同的圖形分為一類,有的學生把運用相同七巧板的圖形分為一類。筆者選擇了其中一種分類標準并詢問學生:“橫著觀察圖形,它們有什么相同之處呢?”學生觀察發現所有的圖形都使用了三塊七巧板。筆者繼續提問:“第一列都是三角形,仔細觀察,它們有什么不同的地方呀?”學生發現,有的三角形是由大三角形和小三角形拼成的,有的三角形是由平行四邊形和三角形拼成的。通過創作活動和探討活動,學生進一步掌握了拼七巧板的技巧,如同樣的圖形可以選不同的七巧板來拼,相同的七巧板可以拼成不同的圖形。

圖1 學生創作的七巧板作品

活動三:分別選四、五、六塊七巧板,感受拼法的豐富性。在掌握一定的技巧后,筆者鼓勵學生挑戰運用更多的七巧板拼出不同的圖形,并在學生完成創作以后展示他們的作品,讓學生感受拼法的豐富性。

活動四:了解七巧板的來歷,追溯歷史。筆者利用多媒體播放了關于七巧板起源的視頻,讓學生了解到七巧板是由古代智慧的中國人發明的,是古代勞動人民的智慧成果。

活動五:用完整的七巧板,設計精美圖案。這一活動分為兩個環節,在前一個環節,筆者讓學生根據已有圖片拼七巧板,在活動中掌握拼法,感受七巧板的巧妙。在后一個環節,筆者讓學生充分發揮想象力,拼出具有個人特色的圖案。

學生通過“兩塊板拼”掌握拼法、“三塊板拼”積累策略、“四、五、六塊板拼”豐富感受、“七塊板拼”獲得熏陶,這一教學過程使學生在層層遞進的操作活動中,逐步加深對圖形的已有認識,掌握拼七巧板的技巧,感受到思考和操作的樂趣。

(四)故事創編,趣味延伸

學生在利用七巧板軟件的過程中閃現出靈動的火花,他們進一步提高了學習數學的興趣。學生動手操作、合作創編作品,并通過網絡平臺展示出來,這有助于學生學習他人的長處,提升自己的操作能力。另外,筆者引導學生運用七巧板制作不同的造型,并創編故事,讓學生沉浸于故事情境中,再次感受七巧板的巧妙與神奇。課后,學生也可以自己利用七巧板創編故事,從課內學習延伸到課外學習。

三、回顧反思,串聯節點,積累數學經驗

(一)激趣,催生探究動力

教師結合學生的年齡特點和已有經驗,在新課導入、實踐運用、拓展提升等教學環節設計游戲活動,可以達到激趣引疑、激發學生學習熱情的目的。在數字化學習環境中,教師利用“軟件+平臺”的優勢,使原本靜態的知識轉變成動態畫面,更加凸顯數學活動的趣味性。學生借助軟件完成拼圖任務,在不斷的“試誤”和對比中提升對圖形的整體認識。“e+七巧板”游戲能夠快速吸引學生的注意力,激發學生的認知沖突,使學生從游戲活動轉向數學思考。

(二)造境,喚醒情節記憶

情節記憶指嵌入情境的信息常常儲存在某種特定的記憶場景中。發展心理學研究表明,兒童獲取知識、獲得發展的方式更多依靠情節記憶。在教學中,教師可結合學生的喜好優化情境,在教材和學生之間架起一座溝通的橋梁。比如,針對低年級學生,教師可選擇將他們感興趣的動畫人物加入游戲,先讓學生建立表象,通過終端操作形成數學思維,喚醒學生的情節記憶,從而產生有意義的學習行為。

(三)啟思,凸顯知識本質

豐富有趣的活動能滿足學生的探索欲,高質量的教學設計能夠增進學生對知識的理解,提升其思維水平。數字化學習平臺使線上和線下學習、課內和課外學習互聯互通,極大地提升了學生的學習效率。比如,當學生遇到困難時,可以點擊教師預設的學習視頻,這有助于學生進行主動思考、探索抽象知識,增進其對知識的理解。

懷特海認為,小學的學習應該是一種浪漫的學習,到中學才是精確的學習,升入大學則應該是富有想象力的學習,這才是教育的節奏。綜上所述,數字化學習不是顛覆傳統,教師應利用現代信息技術,改變傳統的教學方式,從而開啟一段浪漫的學習之旅。