呼麥與藍(lán)調(diào)音樂融合本體分析與反思

田子川 司道鋒

呼麥與藍(lán)調(diào)分別是流行于東亞與北美地區(qū)的不同音樂體裁,各自有著不同的文化主體與文化語境,但二者的音樂融合成果卻廣為大眾喜愛。在全球化發(fā)展的今天,音樂、文化的交流與融合每天都在發(fā)生,這帶給許多古老的傳統(tǒng)藝術(shù)機遇和挑戰(zhàn)。通過對呼麥與藍(lán)調(diào)音樂融合的探索與反思,總結(jié)出傳統(tǒng)藝術(shù)在面對文化交流時的可行機遇與隱藏陷阱,這不僅是傳統(tǒng)文化傳播過程中的重要問題,也是傳統(tǒng)音樂從業(yè)者不可回避的工作內(nèi)容。

呼麥(Khoomei)是廣泛流傳于蒙古國、俄羅斯圖瓦共和國及中國內(nèi)蒙古、新疆等地區(qū)的一門獨特喉音藝術(shù),它起源于古老的自然模仿與精神信仰,應(yīng)用于相對原始的生產(chǎn)生活,并作為當(dāng)?shù)厝藗兊木裎幕е鱾鳌?/p>

然而自近代以來在工業(yè)時代、生態(tài)文明時代的巨大變革下,呼麥藝術(shù)自古所依存的原生文化語境也在逐漸變化。盡管中國、蒙古國已先后為呼麥申報“世界非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”,圖瓦共和國也將其視作“民族之魂”,但不能否認(rèn)的是,呼麥與現(xiàn)今普通民眾的社會生活漸行漸遠(yuǎn)。在這種大環(huán)境下,眾多呼麥藝術(shù)家為更好地傳播這門古老藝術(shù),秉持著開放、發(fā)展的理念做出了一系列嘗試。將呼麥藝術(shù)與藍(lán)調(diào)音樂相融合便是諸多嘗試中的一種,并已取得了一定成果。其中存在著一些有價值的經(jīng)驗需總結(jié),但也暗含著一些問題值得反思。

呼麥與藍(lán)調(diào)音樂均為音樂體裁的一種,有著各自不同的藝術(shù)特征。呼麥藝術(shù)多指一類特殊的喉音演唱形式,連帶其特有的音律、樂器及審美特征而構(gòu)成一種獨立音樂體裁。藍(lán)調(diào)音樂則立足于一種獨具魅力的風(fēng)格,進而衍生出獨特的音階、節(jié)奏與表演情緒,構(gòu)建出極具代表性的一類音樂體裁,并在一定程度上引領(lǐng)了世界流行音樂的發(fā)展。因此,呼麥藝術(shù)與藍(lán)調(diào)音樂并不具有嚴(yán)格的互斥性,甚至在很多層面相統(tǒng)一,這為二者音樂本體的融合創(chuàng)造了條件。

(一)呼麥中的藍(lán)調(diào)元素

藍(lán)調(diào)音樂在呼麥藝術(shù)中的融入是一次大膽的嘗試,呼麥歷經(jīng)上千年的傳承發(fā)展,早已形成了自己的傳統(tǒng)風(fēng)格,欲與完全不同語境下成長起來的藍(lán)調(diào)音樂進行交融,絕非簡單地堆疊不同音樂特征就能得以實現(xiàn)。因此呼麥中的藍(lán)調(diào)元素主要體現(xiàn)在作為藍(lán)調(diào)風(fēng)格載體的吉他、豐富音樂層次的和聲兩方面的應(yīng)用。

1.吉他在呼麥中的使用

吉他是藍(lán)調(diào)音樂的重要組成部分,然而在傳統(tǒng)呼麥表演中,由于藝術(shù)特性,樂器通常不會被賦予太多關(guān)注,大多負(fù)責(zé)曲目的引子演奏、曲中伴奏、尾聲演奏等任務(wù),且不是所有呼麥表演都會出現(xiàn)伴奏樂器。在吉他加入呼麥的表演后,曲目中的樂器整體表現(xiàn)力有所增強,但為了較大程度保持呼麥藝術(shù)風(fēng)格,防止吉他出現(xiàn)帶來的藍(lán)調(diào)風(fēng)格“喧賓奪主”,吉他通常僅在曲目中人聲間歇處展開表現(xiàn),如前奏、間奏、尾聲等部分。如若與人聲共同出現(xiàn),往往與傳統(tǒng)樂器一齊伴奏,如圖瓦三弦、馬頭琴等,通過傳統(tǒng)樂器規(guī)范伴奏框架,而后吉他在框架中進行“有限度的”表現(xiàn)。

譜例1選自呼麥作品《良駒》(Eki A’ttar)的起始引子部分,是一段吉他的散板獨奏。《良駒》是圖瓦族的傳統(tǒng)曲目,流傳甚廣,在其中加入藍(lán)調(diào)音樂元素便是這首作品的獨創(chuàng)性。由譜例1可見,在音樂中出現(xiàn)了大量的降三、五、七級音,這是傳統(tǒng)藍(lán)調(diào)音階中的代表性音級,三連音、附點節(jié)奏的使用,同樣展現(xiàn)了濃厚的藍(lán)調(diào)風(fēng)格。該譜例所示典型藍(lán)調(diào)風(fēng)格的引子作為全曲的開端,為整首作品奠定了一個明確的“融合風(fēng)”基調(diào)。然而傳統(tǒng)的《良駒》音樂情緒十分歡脫,與引子中所呈現(xiàn)出的散板特征并不相符。并且為了找回呼麥風(fēng)格的主導(dǎo)性地位,吉他的表現(xiàn)力則需收斂,同時圖瓦傳統(tǒng)樂器三弦也加入伴奏。

在隨后的前奏部分以吉他一三弦共同完成,節(jié)奏由散板轉(zhuǎn)為4/4拍,三弦聲部以八分音符與十六分音符相結(jié)合,有意對馬蹄聲進行模仿,貼合了音樂主題,并作為樂曲歡快情緒的支撐。同時行進的吉他聲部依舊保留有明顯的藍(lán)調(diào)韻味,但相較引子中大開大合的表現(xiàn)力已經(jīng)有了很大程度的收斂。前奏的形態(tài)特征在此后貫穿全曲。

此處是作品中藍(lán)調(diào)對呼麥的第一次讓步,這種襯托已經(jīng)足夠體現(xiàn)出呼麥藝術(shù)風(fēng)格在作品中的主導(dǎo)地位,但全曲對于呼麥與藍(lán)調(diào)音樂風(fēng)格比重的調(diào)和并非如此簡單,在音樂情緒最高潮的結(jié)尾部分有著精彩的藝術(shù)加工,體現(xiàn)二者在同一作品中對立統(tǒng)一的存在狀態(tài)。

在音樂的尾聲部分,吉他聲部一改較為自由的形式,承擔(dān)起以五聲音階為基礎(chǔ)、固定十六分音符持續(xù)進行的伴奏任務(wù),與此前三弦的節(jié)奏形態(tài)相吻合。這是曲中藍(lán)調(diào)對圖瓦風(fēng)格的第二次讓步。而在曲末的最后三小節(jié),吉他伴奏旋律又呈現(xiàn)出以1.5拍為單位,跨小節(jié)分布的半音階級進式結(jié)構(gòu),半音階以五個音為一群,其中降三級、四級、升四級和五級四個音均為典型藍(lán)調(diào)音階中的常用音級。這一音階特征與節(jié)奏中所體現(xiàn)出的重音移位,又是藍(lán)調(diào)風(fēng)格在音樂中的詮釋。

整體來看,音樂《良駒》中藍(lán)調(diào)對呼麥音樂的融入,經(jīng)歷了展示、讓步、再讓步、回歸四個階段,幾乎完整保留了這首傳統(tǒng)音樂中的風(fēng)格與特點,同時又很大程度提升了音樂的表現(xiàn)力,從手段上看均是由吉他的加入完成的。

2.和聲理念的滲入

除吉他外,依附藍(lán)調(diào)進入呼麥藝術(shù)的“旁類”特征還有很多。這些特征并非藍(lán)調(diào)音樂所獨有,也不能明確地體現(xiàn)出藍(lán)調(diào)風(fēng)格,僅僅是因融合的機遇,而對傳統(tǒng)呼麥產(chǎn)生影響并出現(xiàn)變化。其中最為顯著的是和聲所代表的縱向思維出現(xiàn)。

必須強調(diào)的是,和聲在呼麥與藍(lán)調(diào)交融的曲目中出現(xiàn),并非毫無頭緒。藍(lán)調(diào)音樂最早起源于19世紀(jì)末期的美國,受眾為社會底層群體,在其后的發(fā)展中受到了諸多元素的影響,并逐漸為大眾熟知并接受,乃至成為美國音樂文化的代表性體裁。在以西方文化為主導(dǎo)的美國社會中,一類音樂的輝煌不可避免會受到西方音樂體系的影響。因此和聲雖不作為藍(lán)調(diào)的代表性特征,但也是其中的常用表現(xiàn)手段,這便是其跟隨藍(lán)調(diào)進入呼麥表演的先決條件。

在《良駒》中曾有兩句唱詞短暫地出現(xiàn)了和聲唱腔的附和,是此曲僅有的兩句二聲部合唱,其中高聲部為主旋律聲部,低聲部為和聲聲部,兩聲部間對位較為準(zhǔn)確,且呈現(xiàn)出屬一主行進傾向,具有典型的西方和聲色彩。此外,在另一首圖瓦傳統(tǒng)曲目《山的另一方》(Kaldak Hamar)中,藝術(shù)家們對和聲與呼麥共存的詮釋更具代表性(見表1)。

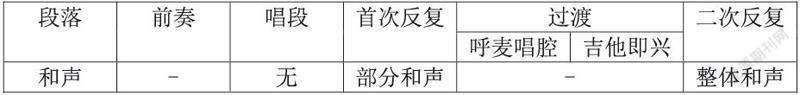

音樂《山的另一方》采用分節(jié)歌的形式進行演唱,由表1可見,此曲以一個唱段與其兩次反復(fù)構(gòu)成音樂主體,由前奏引入,同時在兩次反復(fù)間加入過渡段落,由呼麥唱腔與吉他即興旋律兩部分構(gòu)成。此處需著重注意三個唱段之間的和聲變化。首段演唱中沒有出現(xiàn)和聲聲部的修飾,以單旋律人聲為主導(dǎo)完成,突出這首音樂的傳統(tǒng)特征,僅在伴奏方面加入吉他,與三弦共同行進,藍(lán)調(diào)色彩并不強烈。緊隨其后的是該唱段的首次重復(fù),旋律完整再現(xiàn),唱詞有些許差異,最明顯的變化是次段在每句末尾加入的和聲聲部。

在過渡后的第二次反復(fù)中,音樂整體情緒達(dá)到最高點,和聲完全沿用首次重復(fù)中五、六句的模式,由旋律聲部與和聲聲部完整對應(yīng)呈現(xiàn)。

如果音樂作品《良駒》的發(fā)展過程是在藍(lán)調(diào)讓步下呼麥藝術(shù)風(fēng)格的逐漸明確,那么《山的另一方》則是在呼麥傳統(tǒng)風(fēng)格主導(dǎo)下外來音樂元素逐漸穩(wěn)固的過程。盡管它們的內(nèi)部變化各具特色,但整體融合方向都是在呼麥藝術(shù)中加入藍(lán)調(diào)音樂元素。然而呼麥藝術(shù)家們的思路并不局限于此,另一個方向上的嘗試也初具成效。

(二)呼麥對藍(lán)調(diào)的融入

呼麥藝術(shù)與藍(lán)調(diào)音樂的融合,并不僅僅是將藍(lán)調(diào)音樂元素通過各種形式穿插在呼麥傳統(tǒng)音樂作品中。相反,將呼麥的代表性特征服務(wù)于藍(lán)調(diào)音樂,既能豐富藍(lán)調(diào)的風(fēng)格色彩,同時對呼麥藝術(shù)的跨文化傳播起到一定的作用。

呼麥作為一種喉音藝術(shù),其最具代表性的特征便是獨樹一幟的發(fā)聲方法,而將呼麥融入藍(lán)調(diào)最為直觀的方式也就是通過喉音替代常規(guī)唱腔的發(fā)聲來完成演唱。音樂《卡基拉之聲》(Kargyraa Moan)便是這一形式下具有代表性的作品。需提及的是,“卡基拉”(Kargyraa)一詞是圖瓦傳統(tǒng)呼麥的一種發(fā)聲方法,通過這種方式發(fā)出的音色低沉,猶如滾石震顫,音樂《卡基拉之聲》便是專為呼麥“卡基拉”創(chuàng)作。在這一條件下首先需要明確,這是一首藍(lán)調(diào)音樂作品,從它的各部分音樂特征即可分辨。

作品《卡基拉之聲》作為藍(lán)調(diào)音樂的標(biāo)識,由伴奏部分可窺之一二,其大量出現(xiàn)的升四級音是藍(lán)調(diào)音階中的常見音級,另外,三連音為主導(dǎo)的節(jié)奏框架,使用了藍(lán)調(diào)音樂中極具代表性的Shuffle節(jié)奏型。這些細(xì)節(jié)完整貫穿了全曲的伴奏聲部,彰顯該作品的藍(lán)調(diào)特征。同時,為了進一步明確其藍(lán)調(diào)音樂屬性,該作品并未采用吉他一三弦伴奏組合,而僅以一把吉他作為全曲的伴奏樂器。在這首作品中,藝術(shù)家對于呼麥與藍(lán)調(diào)融合程度變化的構(gòu)思也不同于前述曲目復(fù)雜,僅在歌詞行進至每處“Kargyraa Moan”時,使用卡基拉唱腔替代常規(guī)人聲進行演唱,以及在部分沒有唱詞的過渡句,會進行喉音展示。

以喉音唱腔替代常規(guī)人聲僅僅是呼麥藝術(shù)融入藍(lán)調(diào)音樂的一次簡單嘗試,《卡基拉之聲》一曲中的呼麥元素并不豐富,風(fēng)格表現(xiàn)也不夠強烈。而另一首藍(lán)調(diào)音樂《再見圖瓦》(Tuva Farewell),藝術(shù)家們有意提升了呼麥元素在作品中的比重。(見表2)

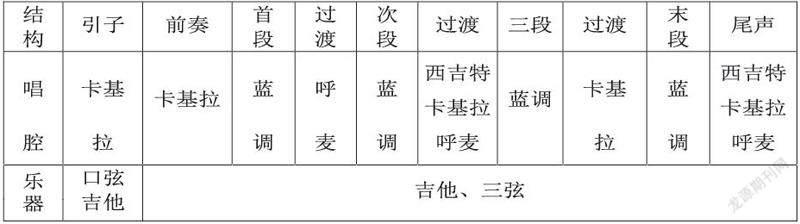

《再見圖瓦》同樣為分節(jié)歌,音樂主體唱段共四段,每段間以過渡旋律連接,同時在曲首與曲尾加入了引子、前奏與尾聲。由表可見,這首作品體現(xiàn)了極為明確的風(fēng)格分布:伴奏方面一直以吉他與口弦、三弦的合作為基礎(chǔ),展現(xiàn)出融合特征;代表音樂主體的唱段部分采用藍(lán)調(diào)風(fēng)格的常規(guī)人聲進行演唱;而在引子、過渡等修飾部分則盡可能表現(xiàn)呼麥特色。

由此可見,將藍(lán)調(diào)元素融入呼麥的作品如《良駒》《山的另一方》,與《卡基拉之聲》《再見圖瓦》相反。前者以呼麥為音樂核心風(fēng)格,構(gòu)建出框架后吸納藍(lán)調(diào)元素以豐富音樂的表現(xiàn)力;而后者將藍(lán)調(diào)音樂作為作品的主導(dǎo)旋律,呼麥元素在藍(lán)調(diào)的影響下進行表現(xiàn)。盡管同為藍(lán)調(diào)與呼麥的交融創(chuàng)作,但二者方向有所差異,受眾群體也各不相同,因此對于呼麥文化的發(fā)展也承擔(dān)著不同的使命。

任何兩種音樂體裁的交流融合,都會是在原有傳統(tǒng)文化、藝術(shù)基礎(chǔ)上的一次創(chuàng)新,探索是對于未知領(lǐng)域的涉足。正因如此,呼麥與藍(lán)調(diào)的融合創(chuàng)作與表演經(jīng)驗值得總結(jié)與反思,其中既有它的先進性,同時又存在著一些阻礙與隱藏的陷阱。

(一)優(yōu)勢條件

不同音樂的融合現(xiàn)象,其難度絕非完全一致,換言之,并不是所有音樂都具備融合可行性,這取決于融合文本之間的相似性。呼麥與藍(lán)調(diào)音樂之間看似毫不相干,甚至差異巨大,實則在音樂內(nèi)部結(jié)構(gòu)方面有著很多相似之處:發(fā)聲材料方面對人聲的重視;樂音音高方面的帶腔性;音樂表演方面的即興性。

在發(fā)聲材料方面,呼麥的定位為喉音藝術(shù),人聲便是這一藝術(shù)的靈魂,各類傳統(tǒng)樂器的使用多為襯托人聲的特殊表現(xiàn)力。早期的藍(lán)調(diào)音樂是一種敘事歌,人聲吟唱在其中有著較大的比重,在隨后的發(fā)展過程中,盡管音樂題材、風(fēng)格有了一定的拓展,但不變的是仍以人聲歌曲為主導(dǎo)。人聲為核心的音樂藝術(shù)其共同點在于內(nèi)容指向更為明確、具體,對于意境的表達(dá)更易引發(fā)共鳴。因此在音樂的融合中,情感、內(nèi)容的互通能有效促進表演者的發(fā)揮以及欣賞者的接納,從而提高音樂融合效果。

在樂音音高方面,腔音在呼麥與藍(lán)調(diào)音樂中均有體現(xiàn)。樂音帶腔的特性是世界東方傳統(tǒng)音樂中代表性特征之一,指代樂律中固定音高之間的音,它作為符合特定音樂體系規(guī)則的一部分,常會伴隨固定音高的浮動出現(xiàn),對樂音起到裝飾作用。呼麥作為東亞草原民族的音樂文化對于腔音的使用較為常見,在一些散板音樂中,常會通過腔音襯托音樂中遼闊、悠遠(yuǎn)的意境。在喉音唱法中的泛音部分,也不會嚴(yán)格遵循樂律音階,常出現(xiàn)滑音、偏音。在藍(lán)調(diào)音樂中,滑音同樣是表現(xiàn)其藝術(shù)特征的重要形式,也是藍(lán)調(diào)風(fēng)格的微觀體現(xiàn)之一,腔音的使用是一種音樂理念上的契合,代表了藍(lán)調(diào)與呼麥在音律方面的自由性。

即興性是非西方音樂中的常見特征。在呼麥藝術(shù)中,表演者常會根據(jù)傳統(tǒng)音樂框架,在表演中即興加入反映個人風(fēng)格的細(xì)節(jié)。另外,由于演唱者聲音條件各有差異,所擅長的喉音類型不盡相同,因此在表演過程中,表演者通常會根據(jù)自身特點對作品進行調(diào)整,能夠在保留傳統(tǒng)風(fēng)格基礎(chǔ)上最大程度發(fā)揮自己的個性。藍(lán)調(diào)音樂中的即興片段同樣多見,明確體現(xiàn)在樂器伴奏部分,甚至在后期發(fā)展過程中,藍(lán)調(diào)風(fēng)格的即興伴奏已成為不少音樂表演者鉆研的熱點話題。即興性代表了表演者在一個聲音作品完成過程中的自主創(chuàng)造性,以及對于音樂文本的現(xiàn)實實有認(rèn)知。這樣的相似性特征為呼麥與藍(lán)調(diào)的融合表現(xiàn)進一步掃清了障礙。

(二)積極影響

前文將呼麥與藍(lán)調(diào)的融合在音樂本體層面劃分為兩個方向,即藍(lán)調(diào)風(fēng)格對傳統(tǒng)呼麥作品的滲透,以及運用呼麥藝術(shù)元素表達(dá)藍(lán)調(diào)音樂作品。這兩個方向上的融合創(chuàng)造了不同類型的作品,也對呼麥藝術(shù)的整體發(fā)展產(chǎn)生了不同影響。

藍(lán)調(diào)音樂作為對現(xiàn)代流行音樂產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響的音樂風(fēng)格,其影響力不言而喻。呼麥原生語境的興衰,與政府層面的保護力度并不密切,更多則在于時代發(fā)展中這一古老藝術(shù)能否適應(yīng)文化主體的各類變化,上千年傳承的獨特美與當(dāng)代民眾的審美意趣還有幾分相符。因此,使人們能夠更多地欣賞呼麥,是這一古老藝術(shù)煥發(fā)全新生機的一個重要途徑。借助在世界流行樂界有著廣泛影響力的藍(lán)調(diào)音樂的融入,進而創(chuàng)新呼麥風(fēng)格,增強呼麥表現(xiàn)力,貼合時代潮流,拓寬受眾群體,短期來看使呼麥吸引了一些關(guān)注度,長遠(yuǎn)來看為呼麥的進一步傳承打下了基礎(chǔ)。

另一方面,對于某一極具地區(qū)代表性的藝術(shù)品類,域外民眾向來不乏以獵奇的眼光進行品鑒與審視,但由于缺少文化及審美認(rèn)同,無從談及接納,這對地區(qū)藝術(shù)的域外流通時效與深度均產(chǎn)生影響。在全球化發(fā)展進程下,文化間交流從不缺工具與媒介,缺的是跨文化的包容與體認(rèn)。將呼麥音樂元素融入藍(lán)調(diào)音樂中,能夠使擁有廣泛受眾的藍(lán)調(diào)成為音樂文化交流的特殊載體,極大程度地幫助民眾認(rèn)識、欣賞呼麥,促進異域文化在本土的理解,進而推動人類文化的和諧共存。可以認(rèn)為,將呼麥元素融入藍(lán)調(diào)音樂,并非面向本位民眾的發(fā)展,而是促進呼麥乃至草原文化的傳播,在更大格局中推動人類文化共同體的努力。

(三)阻力與陷阱

公共群體中任何事物的變革與發(fā)展,都會面臨一定的阻力與質(zhì)疑,與變革的劇烈程度呈正比,與主導(dǎo)變革群體的規(guī)模成反比。呼麥作為留存千年的藝術(shù)形式,在尊古、崇古條件下有序傳承、穩(wěn)定發(fā)展是當(dāng)今更多呼麥藝術(shù)家的共識。因此很多觀點認(rèn)為,將一類毫不相干的藝術(shù)風(fēng)格融入傳統(tǒng)呼麥音樂,借此博得眼球與關(guān)注,其行為目的不純,是對這一音樂藝術(shù)千百年傳承的否定,是對傳統(tǒng)文化的褻瀆。此外,另一類局外人士則持有根源不同但結(jié)論相似的觀點,他們認(rèn)為某種文化的存在僅在于它跟時代、社會契合,如若不是,那么這一文化便丟失其內(nèi)核的生存環(huán)境,文化表象也就沒有續(xù)存的意義,消失于歷史的洪流并不值得惋惜。

筆者看來,前述第一類觀點在一定程度上呈現(xiàn)出狹隘民族主義價值理念,這類觀點趨于排外、封閉,站在本位文化立場對一切行為進行審視,并在潛意識中將文化分以優(yōu)劣,這無益于其本位文化的發(fā)展與傳承。而第二類觀點則否認(rèn)了文化的動態(tài)變化特質(zhì),忽視了不同文化間可能存在的趨同性。這類觀點看似將文化與時代、社會緊密聯(lián)系,實則將其互相分割,不承認(rèn)在變化的時代、社會中可以存在文化的變化,應(yīng)是一種自相矛盾的思路。另一方面,這些觀點也不能被一味地否定,同樣帶有著很強的啟示性,應(yīng)辯證看待。

在音樂融合與發(fā)展過程中,本位音樂的定位是不可動搖的。呼麥與藍(lán)調(diào)的融合,其本質(zhì)是兩類音樂元素按照不同的“量”堆積在同一作品當(dāng)中,呼麥的“量”占比上升,則其風(fēng)格會更加強烈,反之同理。而在“量變”到達(dá)一定程度之后,則必然會引發(fā)“質(zhì)變”,此時便涉及作品的定位問題。前文將呼麥與藍(lán)調(diào)融合方向分為兩類,其核心即作品中雙方“量”的不同變化,而在藝術(shù)家們立足于音樂表象,關(guān)注舞臺表現(xiàn)效果時,對“量”的精準(zhǔn)把控又很容易被忽視。從微觀層面來看,這不過是音樂體裁的歸屬問題,對于一個作品的成功與否并無太大影響,但以宏觀角度審視,這又涉及某一文化的主位認(rèn)知問題。如若疏于對融合作品本質(zhì)的把握,長此以往必然出現(xiàn)傳統(tǒng)作品愈發(fā)稀少,本位文化愈發(fā)模糊,客位文化占據(jù)主導(dǎo),此時“文化入侵”便悄然發(fā)生。音樂中的主位缺失現(xiàn)象較為常見,這并不意味著音樂文化否定交流與發(fā)展,它需要每位從業(yè)者在變化中堅守本源,切勿落入隱藏的陷阱。

呼麥與藍(lán)調(diào)的融合音樂從整體上看出現(xiàn)了兩種類型,也是融合的兩個方向,分別以呼麥音樂或藍(lán)調(diào)音樂作為母本,相應(yīng)也產(chǎn)生了不同的影響。立足呼麥視角,前者以藍(lán)調(diào)音樂的特殊風(fēng)格作為輔助,提升傳統(tǒng)呼麥藝術(shù)的表現(xiàn)力,進而拓展受眾群體,貼合時代發(fā)展脈絡(luò),為呼麥藝術(shù)確立了全新的傳承模式。而后者則是借助藍(lán)調(diào)音樂作為載體,通過其廣泛的影響力為呼麥跨出草原的域外深度傳播打下基礎(chǔ)。

這兩類音樂的融合模式為其他傳統(tǒng)音樂的現(xiàn)代化傳承與傳播提供了借鑒性經(jīng)驗,同時也給人以警醒。文化的發(fā)展不否認(rèn)變動的客觀性,也不否認(rèn)交流的必要性,但變動與交流的度卻難以把握,參與者總會受制于各類因素,或誤判、或偏進,從而對文化的發(fā)展產(chǎn)生不良的影響。依筆者之見,一切文化行為均應(yīng)立足于文化自信的根本,客觀把握自身傳統(tǒng)音樂文化的優(yōu)勢與過時之處,有針對性地進行修整,推動文化多元作為生生不息的長青之松,屹立于時代。