嘉峪關650 年 回到嘉峪高崗的歷史現場

文胡楊 圖胡楊 滕洪亮 葛毓宸 浩然先生 瀟生客看世界 雍容makiori kewell24 目中無人工作室 Lazybug

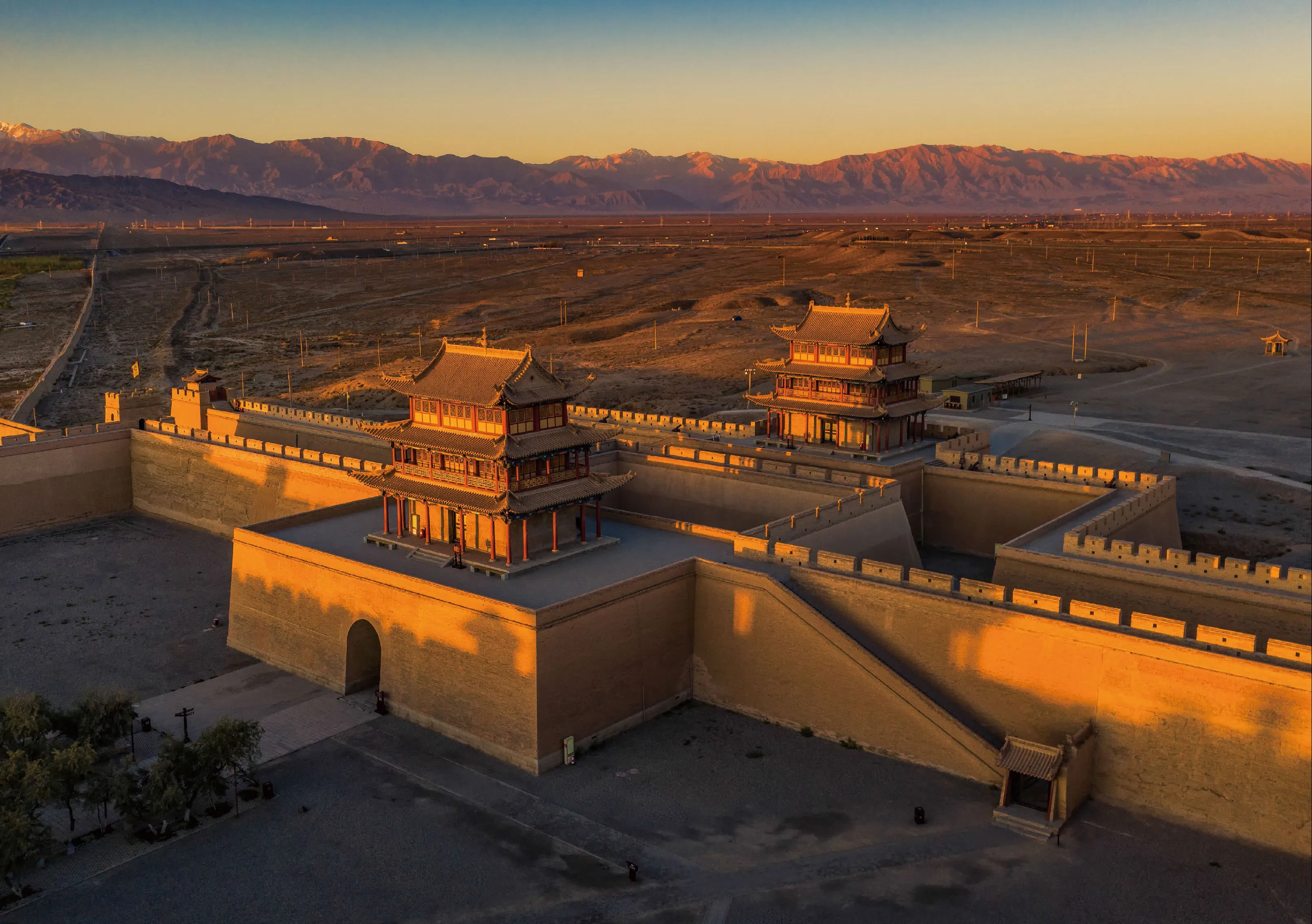

千里河西走廊的咽喉瓶頸之地嘉峪山,其下有泉水噴涌奔流,占有山水形勢之勝,注定會成就歷史的奇跡嘉峪關。

650 年后的今天,我們重返嘉峪關,從明長城的西端啟程,從首筑土城到重關并守,從閉關絕貢到北漠塵清,仍然能夠讀到新的視角和篇章。

公元1372 年,那是一個大時代剛剛啟幕的時刻,該怎么定義這個王朝的誕生呢?似乎有很多答案:它開創了由南向北逐鹿中原的先河;它又一次大規模地修筑長城:把萬千的希望延伸到了很遠很遠的地方。

就是在這樣的歷史背景下,西部戈壁高崗,嘉峪關橫空出世。嘉峪關的美,有一種強烈的節奏感,高處為山陵,低處為溪谷,陵谷相間,嶺脈蜿蜒,讓整座關城呈現雄險、健拔之勢,“天下雄關”當之無愧。

在現代人的視角下,它如同凌空展翅的鳳凰。城墻的垛口之間距離均等,當初僅為合理布置兵士,利于防守,現在卻顯得如此均勻、和諧,這是鳳凰的羽毛。敵樓的設置,本是為了駐兵和儲存糧草、武器,但它們串連起長城,綿延萬里,那是鳳凰的脊柱。

650 年后的今天,我們重返嘉峪關,它的建筑美學、歷史的厚重感和文化的積淀,擁有了劃時代的意義。嘉峪關,當真像一只鳳凰,永遠不會淹沒在歷史的長河中。

650 年后的第一次 一部長城防御體系的百科全書

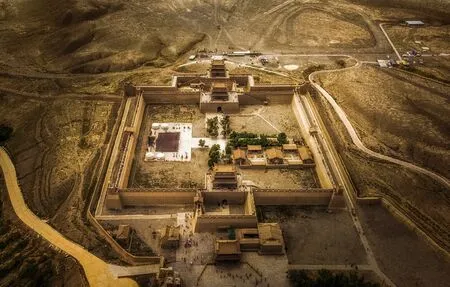

嘉峪關的前身是明初的一座土城,歷經168 年,建成功能齊全的關塞城堡,兼備軍事防御、稽查行人、商旅會集功能。它雄踞在嘉峪山西麓,坐東向西,由內城、外城、甕城、羅城、城壕和壕墻等組成。

走近它,重關并守,城外有壕,城內有城,渾然天成。

左頁上圖是嘉峪關全貌。右頁上圖是土坯砌筑的烽火臺;下圖,明長城的美是陽剛之美,是大美壯美,有著“萬里征人駐馬蹄”的氣勢,有著“嚴關百尺界天西”的險峻。

晚清時期,平定肅州馬文祿后,左宗棠視察嘉峪關,題寫了“天下第一雄關”匾額,懸于嘉峪關樓西面。可惜的是,二十世紀三、四十年代,“馬家軍”駐嘉峪關,拆樓木燒火,樓遇大風傾毀,匾額于是下落不明。關城之東、南、北三面,有黃土夯筑的圍墻,稱為外城。外城門位于東北角,稱“東閘門”,上面建有閘門樓。

外城廣場內,早年間有市街、驛站、旅店、商鋪、飯館、車馬店和廟宇等,在長城內外商貿往來十分頻繁的年代,這里熱鬧異常。各種膚色、各種口音的人,匯集在嘉峪關下,他們交流著各自的所見所聞,交換著琳瑯滿目的產品,常常是滿載而來,滿載而歸。

商貿往來密切,嘉峪關的關門啟閉亦有制度。據《肅州新志·關梁》:“嘉峪關以武營把總司啟閉,掌鎖鑰。揚旗鳴炮,日凡三次,聲威甚壯。以文員巡檢盤譏,異言異服,詰出入最為嚴禁。”

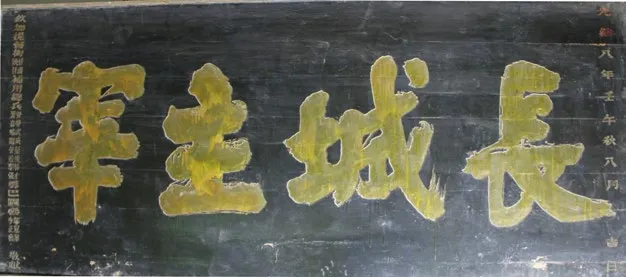

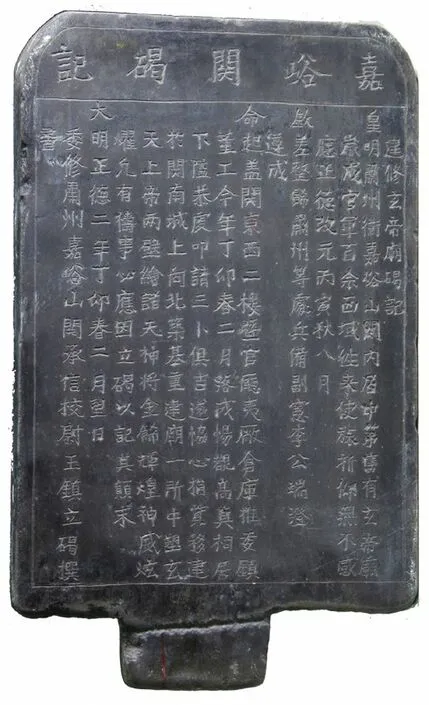

左右兩頁上圖,嘉峪關兩甕城門頂上各建閣樓一座,高5.7 米,坐北向南,兩端與城墻相通,樓前紅柱通廊,對扇小門南開,樓脊扣筒瓦,樓頂四角飛檐上裝龍首瓦,檐翼起翹,美觀大方。下小圖分別為刻有“長城主宰”的牌匾、嘉峪關漫記碑。

一可見出入嘉峪關,儀式隆重,揚旗鳴炮。二來,出入把關嚴格,巡查盤檢。筑關之后,嘉峪關有多少官兵駐守,歷史上有確切的記載,《邊政考·肅州圖卷》中描述道,當時嘉峪關有把關指揮一員,管隊官員齊全,防守官軍388 人。另有按伏官一員駐金佛寺堡,駐按伏軍200 人。有掌堡官一員,駐于相關之堡。

而關城的神經中樞——游擊將軍府,匯集了所有的機密,儲備著所有的軍事指揮力量。

明隆慶二年(1568),總督王崇古認為嘉峪關“三面臨戎,勢甚孤懸,宜設守備防御”。從此設守備公署,直至清時才改設游擊將軍府,后又幾經修繕。四周曾建有嘉峪關公館,清乾隆始設巡檢司,還有軍隊營房、倉庫,又設有夷廠,建有廟宇……門前原有小型鐘樓、鼓樓各一座,分列東、西兩邊。

從這里發出去的每一道命令,都帶有巨大的殺傷力,雖是暗夜中的密語,但不乏鼙鼓雷鳴,背后的吶喊聲震長天。

然而,到了內城,一切都開始節制、內斂。

那些門洞和樓宇的名稱,意味深遠。內城有東西二門,東門上楣刻“光化門”,西門上楣刻“柔遠門”。“光化”即以德化人之意,發揚中華傳統道德文化。“柔遠”即以懷柔政策安定撫慰遠方民眾。內城兩座城門頂部平臺上,都建有城樓,分稱光化樓和柔遠樓,樓高約17 米,立有紅漆明柱各18 根,第二層的明柱之間有木格花欄桿環繞,第三層四周為木格花窗,樓中繪有飛天、山水、花草等畫。脊上鑲嵌有蟠龍、獅子等獸形瓦,綠色琉璃瓦蓋頂。整個樓閣雕梁畫棟,金碧輝煌。

人們熟知的成語甕中捉鱉,其中的“甕”字,指的便是一座城池的津要“甕城”。嘉峪關內城東西門外均有甕城回護。東門楣“朝宗”,西門楣“會極”。“朝宗”是指西域和諸國使節、官宦,如百川匯海,經此門,東去朝覲中華朝廷。“會極”取的是“會合于極邊”之意。西出會極門就是把聚合、團結的精神,帶到西域諸地諸國,極邊聚會,歸心團結,天下祥和。

那時候的嘉峪關,如同東西經濟文化交流的橋頭堡。它的聲名被商旅、使者們傳播得很遠很遠。人們說它高聳挺拔、威嚴雄霸,儼然不可侵犯!嘉峪關又是一個分水嶺,出了嘉峪關,兩眼淚不干;走進嘉峪關,綠洲沃野,春風拂面。

再次審視 一部民族、文化共榮的精神史詩

在嘉峪關,戲臺是一個另類的存在。

在人們的想象中,它是一處烽火要塞,在一聲聲號角中,更多的是赴死的沖擊,怎么會有閑情逸致安坐下來,品味才子佳人的浪漫故事呢?

還真有這樣美好的時光。

戲臺在嘉峪關外城,坐南向北,面積114 平方米,清乾隆五十七年(1792)五月重修。戲樓建筑精巧,彩繪艷麗。木格頂棚上繪有太極八卦圖,木制隔墻將前后臺隔開,隔墻上又繪有八仙圖,東西山墻內壁上繪有壁畫“和尚窺女圖”,講述著因果報應的故事。兩端的八字屏風磚面上豎刻一副楹聯:離合悲歡演往事,愚賢忠佞認當場。

通過本實驗研究,一方面,我們發現HPV16病毒與抑癌基因PRDM5的關系,進一步揭示宮頸癌發生發展機制;另一方面,可以使我們更好的對宮頸癌進行治療,尤其是從基因水平進行治療,改善治療效果。

與戲臺匹配的建筑還有關帝廟、文昌閣,它們在嘉峪關有著至高無上的位置。值得一提的是文昌閣,它在東甕城東側約15 米處,西與關帝廟相鄰。原稱文昌殿,明正德元年(1506)始建,清道光二年(1822)八月,由代理嘉峪游擊將軍張懷輔、嘉峪關巡檢張恒利二人主持重修。樓基面積130.4 平方米,石條砌基,底層回廊環繞,紅漆明柱鮮艷奪目。第二層花格門窗上繪有水彩畫,共80 幅。頂用筒瓦覆蓋,脊上有39個瓷制小獅子,兩端置蟠龍,閣檐龍首起翹。這一座小小的樓閣,卻是嘉峪關精神文化的中心,古時常有文人雅士聚集于此,揮毫潑墨,推窗觀戲,妙趣橫生。

嘉峪關,不乏人類共同的精神追求!

嘉峪關,又是一座和平之關,它體現了共存、交流、融合的理念。嘉峪關的修建分隔了農耕民族和游牧民族,使得兩者長期共存,避免了頻繁的戰爭。從首筑土城到形成完整雄偉的軍事防御體系,168年中,嘉峪關下,幾乎沒有發生過戰爭,這是長城的奇跡。

嘉峪關北部黑山口,有一陰刻石碑,是萬歷年間肅州兵備道郭師古的手跡,上書“北漠塵清”四個大字。也就是說,從洪武初年嘉峪關的修筑,一直到萬歷年間近200 年的時間里,嘉峪關已經實現了徹底的和平,整個北漠天空澄明,連一點灰塵都沒有。這一座和平豐碑,真實再現了嘉峪關崇高的歷史地位。

嘉峪關莊嚴的面孔之下,也有著情感與精神的細膩。左頁是關帝廟,關帝是正義、忠誠的化身,為人熟知,它在嘉峪關,樹立起一面精神旗幟。右頁戲臺則是嘉峪關的文化旗幟。

乾隆五十四年(1789),工部侍郎德成會同陜甘總督勒保對嘉峪邊墻、壕溝進行了初步勘察。那時候,隨著新疆疆域的鞏固,嘉峪關漸失軍事作用,邊墻壕溝一片浮沙,但它仍然是一個國之關卡稅所、朝貢必經之地,來來往往的各國使者、商旅眾多,嘉峪關的形象,關乎一國風范。

于是勒保上奏朝廷:查勘嘉峪關一帶邊墻情形,嘉峪關為外藩朝賀必經之地,舊有城樓規模狹小,年久未免糟朽閃裂,請另行修筑。估需工價不過五萬余兩,為數無多……以昭整肅,而壯觀瞻。隨后乾隆皇帝同意修筑,并發布上諭。在可見的歷史材料中,這是第一次發現的皇帝對嘉峪關的朱批!

如今,人們不禁感嘆,它不只是一座高大的城堡,更是一種精神文化的象征。王朝的存在,文化的尊嚴,文明的氣質,盡在這一方城池里。

第三次審視 歷史的景觀層層堆壘

嘉峪關,自古便是酒泉的門戶,軍防的要塞,牽一發而動全身的樞紐地域,嘉峪關不保,則“酒泉不保、河西不保,河西不保,中原危矣”。在這一帶,漢設玉石障,宋有玉門關,它們是筑就嘉峪關的基石。

《太平寰宇記》引《十三州志》說:“延壽縣(玉門縣)在郡西,金山(嘉峪山)在其東,至玉石障,亦漢遮虜障也”。《西域考古錄》、《肅州志》等均載玉石山(嘉峪山)下有玉石障。

玉石障就是遮虜障,也就是漢長城。它由亭和障構成,亭是烽燧,障是墻垣或壕塹、水濠,其位置在明代嘉峪關南北兩翼的西長城外,全長15 公里,與西長城平行,而且與西長城作用相當,都是為了封鎖嘉峪,后來成為了玉門關的一部分。然而,玉石障的存在已經撲朔迷離。

《肅州新志》記:“并浚城壕、外壕各一道,又于長城外添筑外墻、遠墻各一道。”所記城壕、外壕、外墻、遠墻等四道防線,都是嘉峪關城堡的外圍設施,“長城”指的是城堡外面的長城,但嘉峪關南北兩翼的“西長城”外面什么也沒有,這一點記載明確。

而在《重修肅州新志》中,西長城外沒有外壕,卻記載有玉石障:“嘉靖十八年(1539 年)尚書翟鑾行邊,言嘉峪關最臨邊境,為河西第一隘口,墻濠淤損,宜加修葺,仍于濠內(濠東為關內)湊立邊墻,每五里設一墩臺,以為保障。”淤損的墻壕乃漢玉石障,修筑西長城(即壕內湊立邊墻)時早已存在(壕、濠共指城墻外的溝塹,壕指墻,濠指溝,秦漢以來的文獻中,大多都用壕字統稱)。

在嘉峪關的大地上,想要尋找玉石障的蛛絲馬跡,必須掀開歲月的層層風塵!

如今,玉石障之名似乎被歷史湮沒,但玉門關聲名猶在。玉門關與嘉峪關有著絲絲縷縷的聯系,也與歷史洪流中的重大事件息息相關,比如絲綢之路的源起。

漢和帝(公元89 年—105 年)時,匈奴殺了漢使,朝廷放棄玉門關,把關口向東遷到400 多公里的今玉門鎮。之后民族矛盾激化,漢王朝三次大規模出擊匈奴,清理了西部邊境的軍事威脅,“列四郡,據兩關”,一條貿易往來和文化交流的大道——絲綢之路宣告暢通。中國特有的絲綢源源不斷地運往西方,西方的音樂、食物等也相繼傳入中國。

在絲綢之路的黃金時代,玉門關則進入了一個繁榮的玉石時代。那時候,出玉門關步入絲綢之路的北道,經車師前北庭(今吐魯番西)向西南通焉耆(今焉耆西南)、烏壘(今輪臺東)、龜茲(今庫車)、姑墨(今溫宿)、疏勒(今喀什)越過帕米爾高原,直達地中海東岸地區。絲綢、美玉,在這條異常艱苦的道路上,如同信念中的水源,滋潤著人們的心田,把疲憊的腳步帶入生命的綠洲。

嘉峪關歷經血與火的洗禮,要細數它的歷史遺跡,絕不能少了古戰場。在這關內外三百里方圓內,曾經有過不絕于耳的廝殺!

關西二十里處大草灘,地勢開闊。曾有黑山屯兵重塞一座,名曰紅柳溝,外圍山巒起伏,石壁林立,山內溝溝相通,背風向陽,是屯兵操練的好場所,而且臨近大草灘,便于出擊。

關東北五十里的野麻灣,和六十五里處新城堡邊外地域廣闊,又出斷山口,這一帶是古代的防務要地,也是相互爭鋒的戰場。

關東南四十里黃草壩、塔兒灣,西出文殊山口到南山諸口,為西來之要路,肅州出西南之門戶,也曾是古戰場要地。

無數大戰、惡戰發生,烽火四起,號角連綿,不同的吶喊聲融合在一起,血肉模糊的畫面,一次次涂抹山河的色彩。嘉峪關下的戈壁,累累白骨,漸漸化為風沙,沒有人能完全還原這里發生過什么,從前悲壯的往事,也只是史冊中簡短的對白。但人們仍然記得,嘉峪關下有萬頃良田,養育了代代忠魂!

左右頁大圖為玉門關,它是漢代最重要的邊防要塞之一,玉石西來,絲綢東去,是它溫柔和平的一面。“春風不度”的荒涼與“古來征戰幾人回”的悲壯,是其真實的寫照。下圖一,仿佛回到古絲綢之路,茫茫大漠中傳來清脆的駝鈴聲;圖二為墩臺遺址。

在古代,農業的命脈是灌溉。

嘉峪關地區內渠壩修筑較多,當地渠壩聚集泉水,開閘放水,流入廣闊田野,春天才能鮮花遍地,秋天才能顆粒飽滿。《清理甘肅屯田疏》中記載,在隆慶年間,“自金城而達嘉峪關,屯田幾萬頃”。譬如城南的洞子壩,一名東洞子,一名西洞子,引水灌田,收獲頗豐,于是民間歌謠說:有人修起西洞子,狗也不吃麩剌子(麥子皮)。

戰火硝煙,并沒有犁斷祖先的根基,這里仍然泉水如酒,年年撒下種子,麥香醉人,大地的豐收,讓人們銘記犧牲與奮斗,更加忠于一個和平的未來。