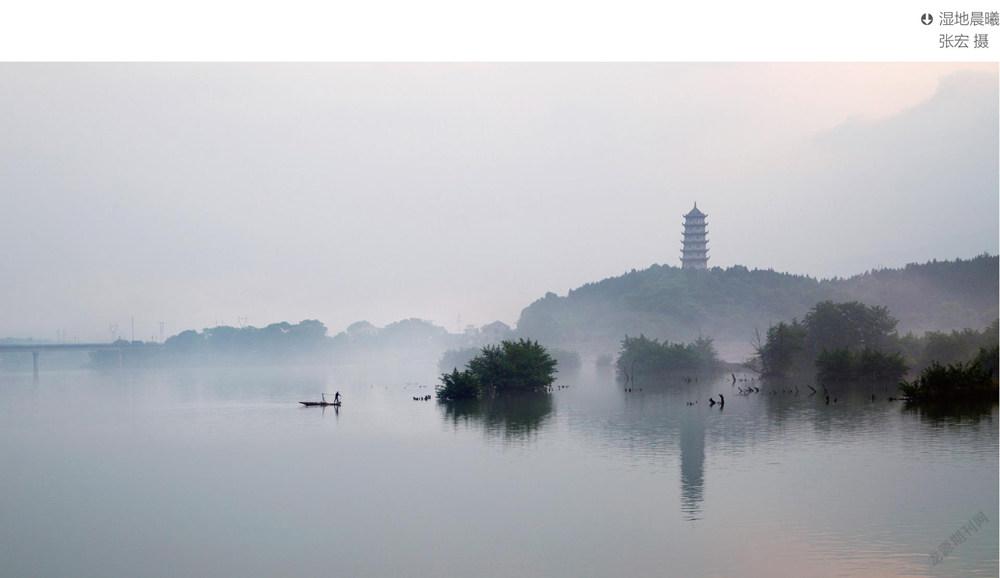

湖南濕地上演跨年盛景

李利拉

1月12日,湖南岳陽集成麋鹿省級自然保護區長江故道大港段,發現世界瀕危珍禽、國家一級重點保護動物黑鸛種群共140只。這是迄今發現的國內最大黑鸛種群,目前全世界僅存約2000只,國內不足1000只。

與此同時,“鳥中大熊貓”中華秋沙鴨近來成群結隊頻現三湘四水,它們一起越冬跨年,悠哉樂哉,構成湖南濕地的一道道跨年盛景。似在以最自然最優美的姿態,喜迎2022年世界濕地日中國主場宣傳活動在湖南舉辦,又似在準備為前來考察、觀光的各地各國友人盛裝導游,引他們流連102萬公頃的湖湘濕地,領略、感受“關關雎鳩,在河之洲”“呦呦鹿鳴,食野之蘋”的詩情畫意。

一

“濕地保護得好與不好,‘鳥中大熊貓’最具有發言權。”雙牌縣日月湖國家濕地公園管理中心監測人員深有感觸。

監測發現,前一段在日湖段塘底發現了8只中華秋沙鴨,加上之前在月湖段大壩下游發現的18只,前來并停留在日月湖濕地公園越冬的中華秋沙鴨數量已達到26只,數量創歷史新高。

石門縣仙陽湖國家濕地公園,年前迎來了16只中華秋沙鴨來此定點打卡越冬,自2008年仙陽湖濕地公園首次發現中華秋沙鴨越冬種群以來,已連續14年迎來它們攜妻帶子回家過年。

仙陽湖國家濕地公園管理處科研監測股工作人員李定坤說:“近年來,在石門縣越冬的中華秋沙鴨種群數量逐年呈增加趨勢,越冬種群數量也越來越多,石門縣已經成為湖南省該物種越冬種群數量最多的一處重要越冬地。為了保護中華秋沙鴨種群,各地加大了種群監測及棲息地保護力度,打造適宜中華秋沙鴨等珍稀候鳥越冬棲息的生態家園。”

更為壯觀的場面在這個歲末年初驚現于東洞庭湖國家級自然保護區。超過20萬只冬候鳥抵達洞庭湖區,再度上演“鳥飛遮住半邊天,鳥落占去半邊湖”的場景。

據介紹,湖南省組織9支調查隊,分赴東洞庭湖、西洞庭湖、南洞庭湖、橫嶺湖等區域,開展環洞庭湖區越冬水鳥初期調查。共調查到越冬水鳥7目12科47種203970只,其中東洞庭湖越冬水鳥數量占總數的60%,西洞庭湖占8%,南洞庭湖占23%,橫嶺湖占9%。

調查監測到國家重點保護鳥類11種11357只,其中,國家一級保護鳥類4種,分別為黑鸛、白鶴、白枕鶴、青頭潛鴨;國家二級保護鳥類7種,分別為白琵鷺、小天鵝、灰鶴、白額雁、小白額雁、鴻雁、白腰杓鷸等。

“洞庭湖濕地生態修復成效顯著,為候鳥越冬提供了優越環境。”岳陽市林業局局長王保林說,目前,岳陽市濕地保護率達77.28%,遠超全國平均保護水平。為了保障候鳥越冬安全,岳陽市構建起聯防共管、群防群控體系。在環洞庭湖區域建立管理站6個、巡護監測點12個,實現“空天地”一體化視頻監控;在市內建立候鳥保護點10個,支持民間愛鳥人士建立民間護鳥營2個。

一處濕地一片天,一聲鳥鳴一腔情。“我省濕地保護經歷了摸清家底和夯實基礎、搶救性保護、全面保護三個階段。”湖南省濕地保護中心負責人介紹說,2005年《湖南省濕地保護條例》頒布,2010年起,湖南濕地保護率、濕地保護修復相繼納入省政府“湘林杯”對市州政府年度績效考核指標,并開始進入每年的《政府工作報告》;相繼制定了《綠色湖南建設綱要》《湖南省濕地保護修復制度工作方案》等重要文件,提出了加強濕地保護的目標和舉措;省委省政府把退耕還林還濕作為“湘江保護一號工程”重要內容,省人民政府批復同意在西洞庭湖國家級自然保護區開展相對集中行政處罰權工作,從根本上解決了濕地保護管理中多頭管理、執法困難等問題。

這位負責人還介紹,湖南省林業系統相繼將“美麗濕地”“濕地提質”作為林業建設主題任務。各級領導的高度重視、不斷完善的政策法規,為加強濕地保護管理奠定了堅實的基礎。目前,湖南省大多數濕地類型自然保護區、濕地公園落實了“一區一法”和“一園一法”工作,濕地保護管理工作逐漸步入了規范化、制度化軌道。

二

時時聞鳥語,處處聽鹿鳴。新年伊始,岳陽市江豚保護協會志愿者又開始了乘船下洞庭、入長江的巡湖活動。

2015 年,洞庭湖漁民世家、從小捕魚謀生的何大明發起成立岳陽市東洞庭生態保護協會,組織志同道合者義務巡湖,協助相關執法部門處理非法捕撈、盜獵等危害洞庭湖生態的行為。何大明興高采烈地說:“只要天氣晴好,便可見江豚躍出水面,令人驚喜。若是有幸,還能目睹麋鹿在濕地撒歡奔跑、候鳥在空中翩翩起舞。”

10多年前,江豚瀕臨滅絕,洞庭湖種群只剩下80多頭。江豚是洞庭湖長江水生生物的旗艦物種。“它生存艱難,反證濕地生態破壞嚴重。”2011年,江豚保護志愿者徐亞平組織成立國內首個民間江豚保護組織——岳陽市江豚保護協會,10年來,協會志愿者共營救受傷、被困的珍稀野生動物693只。

2018年4月25日,習近平總書記親臨岳陽考察時殷殷囑托“守護好一江碧水”。多位省領導先后來岳陽市巡河巡湖,為岳陽濕地保護指引了方向。岳陽市委常委會會議6次研究,圍繞怎樣管好盛水的“盆”、護好“盆”中的水,出臺了《關于推動長江經濟帶生態優先綠色發展的決議》《岳陽市全面推行河湖長制實施方案》,全面實施長江岸線專項整治、洞庭湖生態環境綜合治理,取締華龍碼頭等沿長江岸線和洞庭湖君山水域原有的39個非法碼頭,周邊居民歡呼雀躍,自覺參與到填土復綠的工作中來。幾年來,退還長江岸線7.24公里,完成岸線綠化1313.33公頃,碼頭岸線復綠率達100%,野生動物的生存環境得到了極大的改變,江豚已經回升到120多頭,麋鹿增加至近200頭,候鳥達28.8萬只。

“天鵝是最好的GDP。”年前,湘鄂贛三省野生動物保護專家齊聚南洞庭湖畔,就濕地與候鳥保護展開深入探討,“江豚爸爸”徐亞平提出的這一命題引出無限思考。

岳陽市委書記王一鷗一再向媒體表示:“‘候鳥的歡歌’‘江豚的微笑’‘麋鹿的倩影’已成為岳陽的嶄新名片。”

與這一熱騰的氛圍相反,東洞庭湖鳥類救治避難中心顯得格外冷清。

高大立手指遠方的七星湖說:“10多年前那里是救治候鳥最多的地方。”高大立是東洞庭湖國家級自然保護區管理局副局長,從23歲開始從事野生動物保護。30年來,他參與施救了2000余只候鳥。

他談到,1982年洞庭湖成立保護區以來,對“濕地精靈”候鳥的傷害從未斷過。20世紀90年代,洞庭湖候鳥超過20萬只。2005年,為期14天的洞庭湖水鳥野外調查結束后,調查組發出警報:洞庭湖鳥類棲息地正在喪失。2006年,監測到的洞庭湖候鳥數量低于10萬只,白鶴、小天鵝、中華秋沙鴨等國際瀕危物種明顯減少。

2017年,中央環保督察組進駐湖南,發起洞庭湖生態環境專項整治攻堅戰,啟動了拆除矮圍網圍、關停沙石碼頭堆場、恢復被侵占的洲灘濕地等專項行動。從2020年開始,國家明確長江流域重點水域實行10年禁捕,湖南2.8萬余名漁民退捕上岸,洞庭湖開啟全面禁漁。

“今年的調查中,還沒發現有人為因素導致的受傷候鳥。”正在牽頭組織新一輪環湖水鳥調查的東洞庭湖國家級自然保護區管理局科技科科長劉向葵說,“希望候鳥醫院永遠沒有‘病人’。”

“植物多樣性逐漸恢復”“越冬水鳥數量大幅上升”“水生態環境質量總體上逐漸提升”……前不久,湖南省林業局、中科院亞熱帶農業生態研究所等聯合公布《洞庭湖濕地生態狀況監測評估報告(2015-2020)》,對“洞庭湖生態環境專項整治三年行動計劃”實施成效進行全面評估。“隨著歐美黑楊全面清理、非法矮圍徹底拆除,濕地土壤種子庫密度和物種數顯著增加,地上植被物種數從22種增加至30至32種。”中科院亞熱帶農業生態研究所相關專家表示,洞庭湖濕地生態得到了有效修復。

全流域的生態修復提質在湖南全面鋪開,濕地生態面貌得到全面改善。“除了開展洞庭湖生態環境專項整治三年行動,推進洞庭湖區自然保護區楊樹清理跡地及洲灘、岸線生態修復,洞庭湖累計修復濕地面積4.59萬公頃,在湘、資、沅、澧四水上游開展了防護林建設、生態公益林管護等工程,改善了四水流域和洞庭湖區的生態質量,我們還重點開展了退耕還林還濕試點。”湖南省林業局副局長李林山介紹,2017年推動湘江流域8市啟動了退耕還林還濕試點,2018年又將退耕還林還濕試點推廣到全省湘、資、沅、澧四水流域,涵蓋14個市州47個縣市區57個項目點,累計完成退耕還林還濕面積2566.67公頃。在此基礎上,又在長株潭綠心、長江干流及四水流域開展小微濕地保護與建設試點,累計完成試點面積333.33公頃以上,探索治理農業面源污染、改善水生態環境新模式。全省濕地面積“紅線”得以堅守,“一湖四水”水質得以改善,全省濕地功能的退化趨勢得到了遏制,關鍵區域濕地生態功能明顯恢復,濕地生物多樣性明顯增加。

三

“珍愛濕地人與自然和諧共生”是2022年2月2日第26個世界濕地日的主題,也可以說是濕地保護修復的終極追求。

在湖南,一年一度的世界濕地日、世界野生動植物保護日、愛鳥周、洞庭湖國際觀鳥節等重大生態主題活動,成為社會各界參與濕地保護的重要平臺。其中,連續舉辦了11屆洞庭湖國際觀鳥節,累計吸引30多個國家近100萬人次參加,岳陽市贏得了“中國觀鳥之都”“觀鳥勝地”和“最值得駐華大使館向世界推薦的中國生態城市”的美譽。保護濕地、關心濕地正逐漸成為公眾的自覺行動;人人珍愛濕地,人人分享濕地,推進濕地生態提質和生態惠民正蔚然成風。

與往年一樣,新年前后,祁陽浯溪國家濕地公園都會迎來大批鳥兒過境或安營扎寨。一大早,濕地公園管理局的監測人員就來到鳥類監測點,進行日常監測,制止不法行為,為鳥兒護航。

身穿藍馬甲,手拿日記本,三家村村民、濕地巡護員肖友華又開啟了一天的巡護工作。自從2021年10月被祁陽浯溪國家濕地公園管理局聘請為濕地巡護員以來,肖友華一直堅持對滴水村渡口至湘江二橋全長20多公里的地段,開展每周2次的巡查。通過他的努力,更多人加入到了關注濕地、保護濕地的行列。

“三家村如今有四美,生態美、生產美、生活美、生意美!”這是現年66歲的三家村向家洲居民肖學年逢人就夸贊自己家鄉的口頭禪。他切身感受,退耕還林還濕,讓三家村到處都是綠色,花海濕地、水鄉濕地、田園濕地,端出一盤盤生態大餐,讓當地老百姓和觀光游客享受不盡。

衡東縣,打造洣水濕地公園

河灘岸帶花海景觀,年接待游客逾10萬人次,帶動當地農民增收500多萬元。

湘潭縣,實行“田—塘—渠—河”復合生態系統修復,改善當地人居環境,在尋筆港、唐家湖實施退耕還林還濕,投入1200萬元,其中種植荸薺、蓮藕,每年產生經濟效益上百萬元,項目區農民戶均增收1萬元以上。

長沙市,總面積485公頃的洋湖國家濕地公園,近年來開展“退塘還濕、退城還林”,修復重建生態系統,實現“污水零排放”“凈水零索取”,導入“文化藝術”,實現了生態保護與經濟發展、城市人居的良性互動,成為了城市的“綠肺”“綠腎”和“綠芯”。

新年帶來好消息:永順猛洞河國家濕地公園、臨澧道水河國家濕地公園試點通過驗收,正式被授予“國家濕地公園”稱號。這樣,由3處國際重要濕地、5處國家重要濕地、57處省級重要濕地、70處國家濕地公園、8處省級濕地公園等組成的全省濕地保護網絡已經形成,濕地保護率達75.77%,國家濕地公園數量名列全國第一。2018年常德市榮獲全球首批國際濕地城市稱號,全球僅18個城市獲此殊榮。洞庭湖越冬候鳥達28.8萬只,創近10年之最。國家一級保護動物麋鹿,自1998年隨長江洪水進入洞庭湖之后,已自然繁育到210多頭,成為全球最大的野生麋鹿種群。

說起以上數據,湖南省林業局黨組書記、局長胡長清面帶微笑,“我們還將著力構建更先進的濕地保護空間——‘一區四帶一網多點’。”

“一區”指以洞庭湖區為核心開展濕地保護與修復;“四帶”指以湘資沅澧四水及一級支流為紐帶打造濕地生態涵養帶;“一網”指以濕地公園、濕地類型自然保護區、重要濕地等為依托,構建全省濕地保護網絡;“多點”指以鞏固拓展退耕還林還濕試點成效與小微濕地保護建設相結合,多點提升濕地保護修復成效。

胡長清坦言:“這次世界濕地日中國主場活動在湖南舉辦,是對我省濕地保護工作的充分肯定和極大鼓舞。下一步,我們將以林長制考核為指揮棒,全面落實濕地保護法,充分學習借鑒兄弟省市區的先進經驗,全面提升濕地保護修復成效,加快推動濕地保護事業高質量發展,實現到2025年底我省濕地面積進一步增長、濕地保護率穩定在72%以上的目標,把湖南建設成為全域美麗大花園,讓三湘父老共享更加豐潤的生態盛宴。”