為何有些干部選擇了“躺平”?

任紅禧

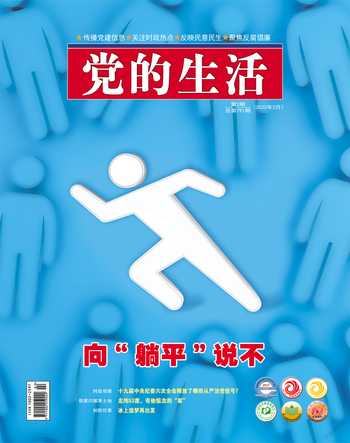

“讓‘躺平式干部’躺不住、混日子的沒市場 。”“要做好斗爭準備,堅定斗爭意志,練就敢斗爭、善斗爭的硬功夫、真本事,堅決不做‘老好人’‘圓滑官’‘太平官’。”……春節假期后,全國多地召開了“虎年第一會”。從內容上來看,多地聚焦干部作風建設、優化營商環境,其中不乏痛批“躺平式干部”的疾言厲色,以鞭策、激勵干部鉚足干勁,保持干事創業的精神狀態。

“躺平”事小,作風事大。一些干部身上存在的“躺平”現象,備受各地主要領導關注,折射了當下一些干部在工作作風上的松懈。

“躺平式干部”不僅是工作推動不力、帶偏工作節奏、破壞工作氛圍的直接責任人,還是影響行政效能的群體性障礙,其背后的心態和病因值得關注和探究。

獎懲機制不暢,“沒動力”

待遇不高、晉升無望、“不干不錯”,這可能是個別干部選擇“躺平”的直接原因。

《半月談》雜志近期刊發的一篇記者調查指出,職位升遷無盼頭、待遇落實有困難是一些干部工作熱情消退、產生職業倦怠的重要因素,一些基層干部更是在受訪時表示,“與其身心俱疲,不如享受生活,升職、加薪、干事都‘道阻且長’”。

也有一些干部年近退休,認為自己“船到碼頭車到站”,因心態失衡而選擇“一躺到底”。

“辛辛苦苦幾十年,到頭來還是個股長……”一位基層干部在說出這番話時,一臉的悵然與無奈。50多歲的人了,回憶起自己年輕時也曾意氣風發,但如今“一張舊船票哪還能登上提拔的客船”,“洞察”一切的他早已激情不再。

“28年的股長”“20年的科長”……基層“天花板現象”比較普遍,使得這部分干部不愿干事。這里既有個人思想懈怠的問題,也有體制機制的原因。并且,由于缺少有效的正向激勵手段,干多干少一個樣的“大鍋飯”機制也加劇了“躺平”現象的出現。

新經濟智庫(CiNE)首席研究員朱克力認為,從經濟學的角度分析,在缺少正向激勵的情況下,當某些干部覺得精力的投入與回報不成正比時,便會把“躺平”當作一種相對低邊際成本的所謂“理性選擇”,以期及時“止損”,從而降低“沉沒成本”。

此外,與激勵機制相應的監督問責機制不完善,“洗碗效應”則為某些干部“躺平”創造了可能——“不洗碗的就不會打爛碗”。山西省委組織部曾在全省11個市(地)進行了一次干部狀態專題調研,樣本近兩萬人。結果顯示,一些地方有超過50%的干部表示“不敢作為,內心沒有安全感”。也就是說,由于一些地方的問責督導過頻過嚴過泛,導致一些干部萌生了“為了不擔事,寧愿不干事”的心態,繼而選擇“躺平”。

干事氛圍不佳,“沒干勁”

在個別地方或一些單位的政治生態環境中,干事氛圍不佳則是有些干部選擇“躺平”的客觀原因。

2021年11月4日,光明網刊發評論指出:“在一些單位,上級領導搞‘一言堂’,或者很喜歡搞‘團伙’,只跟所謂‘自己人’混在一起,緊緊把握話語權,讓其他‘非親非故’的干部無奈地成為‘邊緣人’,想做事又處處掣肘,無法施展抱負,最終只好選擇‘躺平’。”

另外,有的地方或部門,崗位職責不明確,有的領導習慣“鞭打快牛”,進而造成“能者”多勞、“庸者”悠閑。“庸者”在遇到困難或者是比較麻煩的工作時動輒大吐苦水,向“能者”推諉工作,或者干脆“一躺了之”。久而久之,“能者”也失去了動力,“躺平”也就成了不得已的選擇。

平心而論,絕大多數干部尤其是剛參加工作不久的干部,都是很希望干出一番事業的。但是,有的干部如果所處環境的干事氛圍不佳,長期承受來自外部環境的壓制而又無力改變,最終也就只好選擇庸碌無為的“躺平”狀態。

此外,官僚主義、形式主義帶來的不實之風,也在一點點“榨干”實干者的工作熱情。

河南省社會科學院政治與黨建研究所副研究員劉剛在接受新華社記者采訪時表示,“下邊”的“躺平”和“上邊”的折騰,是一個問題的兩面。本來基層干部的事務就比較瑣碎繁雜,又疲于應付各種形式主義的“花活兒”,耗時耗力。

《經濟日報》也曾刊發評論指出:“部分地方和部門仍存在形式主義、官僚主義,眉毛胡子一把抓,輕重緩急都不分,文件通知發得快,報表總結要得急,指揮得基層干部如陀螺一般。在這樣的情況下,本來就超負荷工作的基層干部,還有多少時間、精力和心氣去細化落實一項項措施?”

因此,在缺乏實干導向的氛圍中,讓一些踏實肯干的干部寒了心,熱情日漸消磨,倦怠情緒滋生,干勁逐漸消退。

主觀能動不足,“沒擔當”

有些干部之所以選擇“躺平”,固然存在一定的外在原因,但病根還是在自己身上——理想信念缺失、政治定力不足、素質能力欠缺才是根本原因。

習近平總書記深刻指出:“沒有理想信念,或者理想信念不堅定,就經不起風吹浪打,關鍵時刻就會私心雜念叢生,甚至臨陣脫逃。”

“躺平式干部”看似無欲無求,實則打著自己的“小九九”,從本質上來說,這些干部并沒有真正厚植人民情懷,沒有真正把人民過上美好生活當作自己的奮斗目標,而是把個人的晉升、待遇、福利看得太重。《重慶日報》就一針見血批評道:“從某種意義上講,‘躺平式干部’私心太重。”

中國政法大學馬克思主義學院副教授郭繼承則指出:“一個人如果把價值的聚焦點放在自我的身上,一定會覺得累,想‘躺平’。紅軍長征苦不苦、累不累?為什么紅軍能完成兩萬五千里的偉大壯舉,答案就兩個字:使命。所以,一個人一旦把注意力放在小我的悲歡離合、咀嚼著自己的所謂得失成敗時,就容易‘躺平’。”

有的干部理想信念缺失,將個人得失放在首位,缺少為民情懷、報國之志、責任擔當,所以才會在遇到麻煩時“繞著走”、面對重擔時“裝樣子”。

此外,能力不足是“躺平式干部”不敢擔當的另一個自身原因。《中國紀檢監察》刊文剖析“躺平式干部”時指出,審視種種“躺平”現象背后,也折射出一些干部個人能力不高、本領不強的問題。“老辦法不管用,新辦法不會用”,見到工作“兩手一攤”,碰到問題“兩眼一黑”,既沒有應對新環境、新挑戰的能力,也缺少同不良風氣斗爭的本領,只好選擇“一躺了之”。

須知,從來沒有“躺”出來的成績,也沒有“躺”出來的發展。深入剖析并把握好“躺平者”的上述心態,方能更好地對癥開方、“治病救人”。