張同學,穿透抖音生態壁壘的一顆子彈

劉小千

粗糙又精致

早上起床摘下用釘子掛住的粉紅碎花窗簾,疊完被用笤帚掃炕,拿起大紅搪瓷盆簡單洗漱;去雪地里取棵白菜,帶著冰碴兒切成條,和玉米面拌在一起喂雞;再用大鍋燒火做飯,和蹭飯的朋友一起在炕上吃碗熱乎乎的小雞燉蘑菇。

2021年10月以來,張同學像一顆子彈,悄無聲息擊穿了抖音的生態壁壘。從10月4日發布第一個作品至今,只發布了50余條視頻動態,卻在短短兩個月時間里吸粉超千萬,單個視頻點擊量動輒過億,被網友戲稱“全抖音都在刷張同學”。甚至連人民網都在去年11月25日發表評論,呼吁更多“張同學”的出現。伴隨著這股熱潮,“拆解張同學”“復制張同學”逐漸成為一種現象,人們愈發覺得他的視頻竟有幾分高級。

短視頻里,張同學經常拿出一包干脆面或者香腸,就著旺仔牛奶或者爽歪歪,湊合一頓早餐,開始“豐富”的一天。串起這一天的,是多機位構成的流暢剪輯,和只能聽懂“啊哦嘿呀”卻又十分洗腦的BGM(背景音樂)。

從某種程度上來說,盡管“張同學各地分學”風潮正盛,但至今仍未出現模仿出其精髓的效仿者,除了技術的高要求之外,張同學所呈現的“精致的粗糙”是一個很難復制的點。

他的“精致”在于對鏡頭、人設、背景音樂等外在創作的專注。有網友統計,張同學平均每條視頻含有186個分鏡頭,每個鏡頭平均時長2.27秒,好萊塢電影的單鏡頭平均時長也就在3秒~4秒。很快,高頻快剪、多機位拍攝成為張同學的創作標簽,在無形中消解了人們長時間觀看的視覺疲勞。

在人設上,鄰居二濤一開始并沒有太多記憶點,后來每次都從廁所出現,逐漸衍生出“住在廁所的二濤”的梗。同樣,現在的BGM也不是一開始就有,而是更新到第四條視頻的時候才加上,且張同學中途曾嘗試更換BGM,但市場反饋并不好,甚至評論區強烈要求換回去,才有了延續至今的“洗腦神曲”。

然而,這種精致的創作,包裹的卻是一個個粗糙的場景:張同學的生活是樸實無華的,甚至略顯枯燥、粗糙,他無非就是每天在內急中醒過來,然后用酸奶、飲料或蛋花湯送下幾粒六味地黃丸后,開啟新一天。無非就是每回去超市買肉都要賒賬,偶爾還借口接電話逃脫尷尬,讓二濤背鍋。無非就是把鑰匙藏在全網皆知的地方。無非就是為免去刷碗筷的麻煩用一次性餐具,然后以一個飽嗝結束視頻。

也正是這精致的鏡頭語言與粗糙的寫實場景形成的強烈對撞,讓人眼前一亮。他所拍攝的場景,呈現的是好友相處、飯桌閑聊等生活化的情節,讓廣大網友覺得非常“接地氣”,也很有代入感,最終成就了張同學的迅速走紅。

樸實且溫暖

自從李子柒、華農兄弟走紅后,鄉村題材一度趕上了短視頻創作的風口。再加上直播帶貨的風靡等,這類題材的短視頻成為了新的流量密碼。有學者曾對短視頻平臺進行抽樣研究,其中所抽取的124條短視頻中,38條為鄉村類。在偌大的內容池里,張同學的視頻緣何能從內容紅海中突圍,并引發極為廣泛的模仿熱潮呢?

無疑,他的創作是極具個人特點的。張同學采用的流水賬似的敘事方式看似違背短視頻創作規律,卻使其獨樹一幟。沒有起伏,沒有懸念,沒有反轉,甚至沒有明確的主題,但這樣一種反爆點的創作邏輯,反而成為了其最大的特點。

用變幻的畫面在流水賬中凸顯細節的質感,是張同學視頻的另一大特點。生活中的舉手之勞在張同學的鏡頭下顯得更加真實可感。比如他每天早晨疊被褥的動作,由一個后方機位和櫥子里的機位組合呈現,在視頻里,甚至能清晰地看到被褥落到炕上時揚起的絨毛。這種多機位的拍攝能夠給觀眾帶來沉浸感,使人仿佛置身于他所處的環境中。

在創作手法的把控上,張同學在現實主義風格的創作光譜中也找準了個人定位。沒有刻意的情感輸出,卻在舉手投足間透露出平和坦然的生活態度。屋內設施、行為舉止、與朋友的對白,甚至是帶有錯別字的字幕,無不流露出一個粗枝大葉、未經雕琢的農村大漢氣質。張同學在用心隨和地過好一種樸素的生活,不靠美顏濾鏡的修飾,也不靠制造嘩眾取寵的土味,在他的巧妙記錄和高頻切鏡中,沉悶的日子突然有了活力。

正如前央視主持人趙普所說:“帶著溫情的孤獨、平和的不安和無言的傾訴,這些復雜感受在遠離都市熟悉的環境下是那么的真實,那種樸實和張同學內心難掩的積極樂觀的生活態度讓人覺得非常治愈。”

窮困里有真實

人紅是非多,張同學尤甚。

目前,關于張同學最大的爭議點在于——其作品剪輯節奏明快、銜接流暢,顯得非常專業,且劇情處處透露著對人性的深刻洞察,有很強的導演思維,完全不像一個農村青年“隨手一拍”的作品。不少網友認為張同學背后“一定有專業團隊”“又在炒人設”。

一位短視頻創作者在看過張同學作品之后篤定,這絕非一個“小白”能駕馭完成。“50多個視頻,越往后手法越專業,鄉土生活記錄視頻太多了,但絕大多數只能稱之為素材,而張同學的情景沖突、鏡頭語言、導演思維,顯然經過了精心構思。”

為此,張同學爆火之后,不少網友前去探望。張同學所在的遼寧省營口市大石橋市建一鎮松樹村,緊鄰岫水線,道路延伸到遠處,是低矮的山丘,近處的樹木和遠處的柴火垛上覆蓋著一層薄薄的積雪,遠處的山坡也是黃白相間的顏色,“美”是人們走進這個東北鄉村的第一印象。

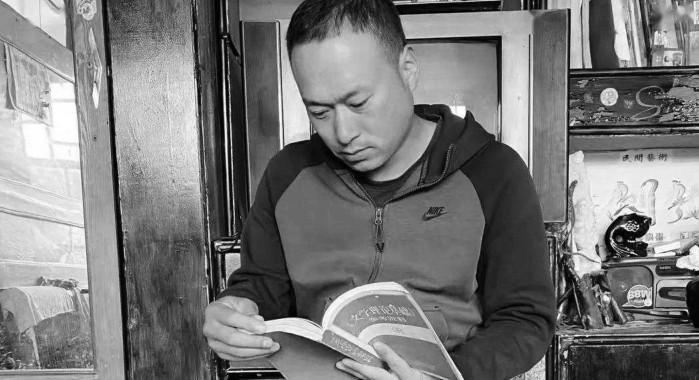

隨著與網友的見面,張同學的一些謎題也隨之揭開。張同學真名叫張凱,1986年出生。之所以叫“張同學”,是因為他是一個比較懷舊的人,想著小時候上學的時候無憂無慮,應該是最快樂的時候,就起了“張同學”。他也并非視頻里的大齡單身青年,他在2008年就已經結婚,現在已經是兩個孩子的父親了。對于網傳他是吉林某學院導演專業畢業,張同學說:“我念書時,九年義務教育都還差一年沒念完。”

對他質疑最大的,就是剪輯得行云流水,拍攝角度選得專業。張同學回應,拍攝和剪輯確實是他一個人完成的。之前他也給別人做過一些賬號,2020年最累的時候,他一個人曾同時拍6個賬號。從2020年9月份到現在,每天他都在不停地想內容,不停地拍,不停地剪。

這其中的辛苦,也只有他本人能體會。每天晚上,他都是9點多才能到家,短暫休息后就躺在炕上想第二天的拍攝內容,包括題材、情節等。凌晨1點左右才能休息。當天拍的段子,他會反復地看,如果哪一個鏡頭拍得不滿意,第二天再補拍。很多內容題材和細節,張同學都是在每天的拍攝中總結出來的,并沒有一個完美的腳本。對他而言,當天干啥活兒、做啥飯、吃啥菜,就是腳本。

至于大家所說的團隊,也就只有二濤和青云大叔。二濤是最早加入的。青云大叔此前有一個賬號,因為他覺得張同學拍得比較好,偶爾讓張同學給指導,一點點就融入到一起,進行拍攝。

張同學早前也是有工作的,雖然有一些積蓄,但做視頻確實需要一些投入,所以后來他也給別人拍段子,收取一定費用。那時候拍一個段子收費400元,但是他拍一個段子就停一下,因為無論是內容還是手法都需要更新。段子中,張同學總去周家超市,也總欠周家超市老板娘的錢,這些都是真的,最多的時候,他欠老板娘982元。“我最窮的時候連買盒煙的錢都沒有。”

進入松樹村有一段路程,道路兩旁有中年婦女在賣一些家鄉特產,比如家里種的豆角、山上采的蘑菇。張同學希望有一天,他能在線上幫助鄉親們把特產都銷售出去。

隆冬時節,張同學的視頻創作卻正值春天,但流量注定會帶來凝視甚至打擾。作為受眾,我們就以最好的姿態理智地支持、冷靜地審視,為其留夠時間進行創作。愿他能如光明網評論那樣,繼續用真實呈現鄉村自信,乃至帶動鄉村發展。