大數據背景下證據導向的項目式學習模式與系統

馬寧 郭佳惠 溫紫荊 李維揚

摘要:對學生的核心素養和高階能力的培養是當前教育領域的熱點話題。項目式學習是培養學生的核心素養和高階能力的一種有效學習方式,深受基礎教育者的青睞。然而,項目式學習在實踐過程中面臨著項目設計形式單一、過程性數據的收集與評價時間成本高且滯后、缺乏有效評價等諸多問題。基于證據的教與學強調教育教學活動的設計要遵循已被證實的研究規律;關注學生的學習過程,將學習證據與學生的學習狀態建立聯系;培養學生基于證據推理的能力,為解決當前項目式學習中存在的問題提供了一個思路。同時,證據中心的設計理論是指導眾多高階能力測評設計的理論基礎,與項目式學習的目標相契合。因此,該研究結合大數據技術,將基于證據的相關理念引入項目式學習中,從教、學、評三個角度出發構建了證據導向的項目式學習模式,并以此為理論基礎設計開發了證據導向的項目式學習系統,旨在為高水平的項目式學習的設計與實施提供支持,促進學生核心素養的發展。

關鍵詞:項目式學習;基于證據的教與學;證據中心的設計理論;核心素養

中圖分類號:G434 文獻標識碼:A

* 本文系國家自然科學基金項目“在線異步交互的時間-情感-認知分析模型及自動反饋機制研究”(項目編號:62077007)研究成果。

發展學生的核心素養與高階能力已成為21世紀國際教育改革的核心內容。自21世紀初以來,圍繞這一命題廣大教育工作者已經進行了深入廣泛的探索,取得了豐富的研究與實踐成果,如針對學生核心素養的結構提出的21世紀技能框架[1]、中國學生發展核心素養[2]、21世紀核心素養5C模型[3]等;針對學生能力和素養的測評開展探索的PISA(The Programme for International Student Assessment)項目[4]、PIRLS(Progress in International Reading Literacy Study)項目[5]、NEPS(The National Educational Panel Study)項目[6]等。已有諸多研究者指出,單元整體教學[7]、項目式學習[8]、問題式學習[9]等教學模式是落實學生的核心素養與高階能力培養的有效手段。其中,項目式學習受到了廣泛關注,已成為當前教育領域的一個研究熱點。然而,項目式學習在實踐中面臨著項目設計形式單一、過程性數據的收集與評價時間成本高且滯后、缺乏有效的評價等問題。

大數據技術的發展拓寬了數據的來源渠道,使得在真實狀態下采集學習者的全過程、全方位學習行為與結果數據成為可能[10]。以采集的多元學習數據為基礎,借助學習分析、人工智能算法等技術不僅可實現對學習者的外在學習結果的預測與表征,同時為預測和表征學習者的內隱學習結果和認知狀態提供了解決方案[11],有力地支持了教師從經驗型教學到循證型教學的轉變過程。因此,大數據與學習分析技術能夠為解決當前項目式學習在實踐中的問題提供支持,而如何從紛繁復雜的學習數據中找出有效的證據助力項目式學習的設計與評價成為待解決的關鍵問題。基于此,本研究結合大數據等技術,將基于證據的相關理念引入項目式學習中,嘗試提出證據導向的項目式學習的核心理念與技術實現路徑,為有效的項目式學習的設計、開展與評價提供支持。

項目式學習源自美國教育家杜威的“做中學”理論,主張將學生置于真實的問題情境中,引導學生以小組協作的方式探究并解決真實的、劣構的、動態的問題,在此過程中促進學生對知識的深度理解與遷移運用,從而提升學生的問題解決能力與素養。項目式學習的核心環節包括明確問題、設計方案、協作探究、創作作品、展示作品以及評價與修改[12],具有問題性、合作性、探究性、真實性以及評價的過程性和結果性五個特征[13]。實踐證明,項目式學習有利于學生的動手能力、批判性思維、問題解決能力、團隊協作能力等的培養[14],是培養學生核心素養的一種有效的學習方式[15]。

然而,項目式學習在實踐過程中卻面臨著諸多的問題與挑戰:(1)目標定位不清晰。教師在設計開展項目式學習時容易出現誤區,將重點放在完成最終的作品或學習某一學科知識上,而非引導學生開展深入思考與探究,忽視了培養學生高階能力和核心素養這一核心目標[16]。(2)項目設計形式單一,缺乏多種資源與技術工具的整合。教師在設計項目式學習時容易因時間不充裕、經驗不足以及可獲取的技術工具較少等原因導致活動形式單一,學生興趣不足,項目實施效果不顯著。研究發現,在項目式學習中整合多種資源與技術工具設計多樣化的學習活動有助于調動學習者的學習興趣,支持學習者的思考與探究,促進學習者的知識深化,從而有利于學習者學習績效的提升和能力與素養的發展[17]。(3)人工進行過程性數據的收集與評價時間成本高且具有滯后性。教師在開展項目式學習的過程中不僅需要創設問題情境,引導學生開展探究,而且需要在探究過程中適時地為學生提供指導與幫助。因此教師往往沒有足夠的時間和精力在開展項目的過程中收集學習者的過程性數據,只能在事后進行收集,這可能會導致部分數據的丟失。此外,整理每一位學習者的學習數據并分析其表現對教師來說是一項需要耗費大量時間的工程,且滯后的評價與反饋弱化了其原有的作用。(4)缺乏指向核心目標的評價,效果存疑。如何評價學習者的績效表現是教師在開展項目式學習的過程中普遍存在的困惑。項目式學習最終指向的是學生高階能力與核心素養的發展,然而有效地評價學生的高階能力與核心素養仍是當前教育領域面臨的一大難題,因此,難以評判項目實施的效果。

在項目式學習面臨的諸多問題與挑戰中,評價是當前項目式學習研究的一個重難點。而證據中心設計理論在教育評價研究領域被視為是指導眾多高階能力測評設計的理論基礎[18],如合作問題解決能力[19]、創造性思維等[20]。因此,可以此理論為基礎進行項目式學習評價的設計。同時,美國盧卡斯教育研究所也指出,高水平的項目式學習的實現依賴于對學生學習證據的收集以及基于證據對教學的反思和改進[21],這一觀點與基于證據的教學和基于證據的學習理念不謀而合。綜上,將基于證據的教學、基于證據的學習以及證據中心設計理論引入項目式學習中,從教、學、評三個角度構建證據導向的項目式學習模式是實現有效的項目式學習的一個有意義探索。

(一)基于證據的教學

“基于證據”的理念起源于醫學,英文為“Evidence-based”,被翻譯為“基于證據”或“循證”。1996年,英國劍橋大學教授David Hargreaves對比了教師和醫生的專業實踐后發現,二者具有相似的特性,進而提出教師應該像醫生一樣根據教學證據實施教育教學活動[22]。由此掀起了循證教學(Evidence-based Teaching)的研究熱潮。

基于證據的理念最初應用于教育教學領域旨在突破經驗主導型教學和主觀性教學的弊病,將教師的專業智慧與客觀的教學證據結合起來,以提高教育教學的針對性和實效性[23]。這一應用主要是從教師主體的角度出發,強調教學活動的設計與開展需遵循教育研究規律,有科學證據支撐,因此稱之為基于證據的教學或循證教學。這一教學理念的產生與西方教育科學化運動密不可分,因此作為該理念的核心要素,教學證據的內涵最初即由被教育科學研究證實有效的理論、策略、方法等構成。而隨著教育技術的發展以及教育研究對學習者的關注,人們深刻地意識到技術給教育帶來的巨大影響,教學證據的內涵隨之擴展,在原來的基礎上還包括被教育教學研究證實有效的教學工具與技術[24]、學習者的個體特質、交流互動證據[25]以及學習評估證據[26]等。大數據技術的發展進一步擴展了教學證據的內涵。一方面,大數據技術作為一種研究工具使得教育研究人員能夠觀測到更為精細、微觀的學習過程,為其深入揭示教育規律提供了支持。另一方面,大數據技術作為一種數據采集工具拓寬了證據獲取渠道,從而豐富了可獲得的證據類型。因此,為使基于證據的教學理念在當前的時代背景下煥發出新的生機與活力,有必要對教學證據的內涵進行更新。

(二)基于證據的學習

與基于證據的教學相對的,基于證據的學習(Evidence-based Learning)主要是從學生主體的角度出發,與愈加關注學習者的學習過程的教育研究取向的轉變密切相關。基于證據的學習實際上是基于“學習是可以被測量的”這一假設提出的[27]。由此,楊明全等認為基于證據的學習實際上是一種學習范式,它包含了所有為解決特定問題而運用一些證據來呈現學習成果并由此證明學習活動已經發生的學習方式,核心在于運用證據來反映學習過程,呈現學習成果,由此證明學習的發生、學習者能力與績效的提升[28]。而余勝泉等認為在此涵義之外,基于證據的學習還應具有另一層的涵義,即學習者在學習過程中觀點或問題解決方案的得出應依賴于基于證據的推理過程[29]。在此范式下,證據的主要內涵為表征學習者的知識與能力發展的行為與結果數據。而學習者知識與能力的有效表征依賴于海量的數據,大數據技術為此提供了有力支持。因此,可以說大數據技術的發展在一定程度上催生了基于證據的學習范式的出現。

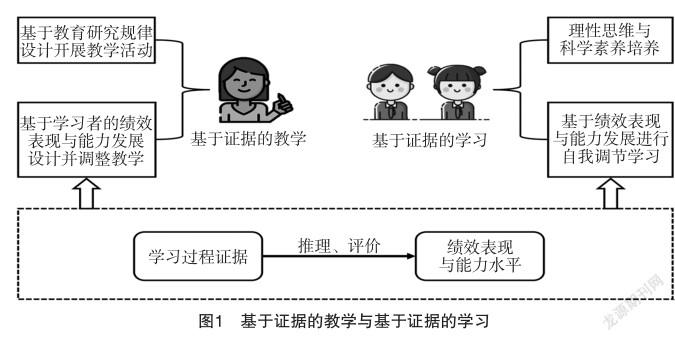

基于證據的教學與基于證據的學習的內涵既高度相關又有所區別,其關系如圖1所示。其中,基于學習者在學習過程中產生的證據推理、評價學習者的績效表現和能力發展是基于證據的教學與基于證據的學習的共有核心內涵,分別作用于教師教學活動的設計與調整以及學生的自我調節學習。在此核心內涵之外,基于證據的教學強調教師應基于已被研究證實有效的教育教學規律設計與開展教學;而基于證據的學習強調培養學習者的理性思維與科學素養,建立證據意識,形成基于證據推理的思維習慣,這一涵義與當前國家重視科學素養的培養與建設的理念相契合[30]。

(三)基于證據的評價:證據中心的設計理論

證據中心的設計(Evidence Centered Design, ECD)理論是Mislevy等研究者提出的一種系統評價設計理論,其理論基礎是基于證據的推理的評價觀,即評價是基于學習者在測試過程中表現出來的證據推論出學習者的知識與能力水平或其他品質的過程[31]。完整的ECD理論包括領域分析(Domain Analysis Layer)、領域建模(Domain Modeling Layer)、概念評價框架(Conceptual Assessment Framework Layer)、評價實施(Assessment Implementation Layer)和評價發布(Assessment Delivery Layer)五個層級[32],其中概念評價框架是ECD理論的基礎與核心內容[33]。

ECD理論的概念評價框架由相互關聯的六個子模型構成,分別為學生模型(Student Model)、證據模型(Evidence Model)、任務模型(Task Model)、組合模型(Assembly Model)、呈現模型(Presentation Model)和發布模型(Delivery Model),其中學生模型、證據模型和任務模型是最為核心的三個模型。

學生模型也被稱為能力模型,描述了一項評價任務的目標,即要測量學生的哪些知識、能力和素養。在學生模型中,所測量的屬性一般是無法直接觀察的潛在變量,可以僅包含一個測量屬性,也可以包含多個或相互關聯或相互獨立的測量屬性。

證據模型包括證據規則和測量模型兩個部分,描述了測試者在評價任務中產生的證據如何與學習者的知識、能力和素養的不同水平相對應這一推理過程。其中,證據規則定義了對觀察變量進行賦值的規則,即界定了學習者在評價任務中產生的行為與結果數據如何對應為學習者在某一觀察變量上的得分,其實質是評價量規或評分標準。根據證據規則對觀察變量進行賦值的過程也被稱為證據抽取,采用的方法主要包括基于規則的自動化評分和基于機器學習的自動化評分兩類。而測量模型則表征了證據抽取的結果(即各觀察變量的取值)與學生模型的潛變量的取值之間的關系,可以是概率模型也可以是邏輯模型。

任務模型定義了引發測試者產生證據的一組任務的性質,包括任務的情境、任務的結果、任務的難度等。組合模型對學生模型、證據模型以及任務模型如何協同工作以精準測量學生模型中的屬性進行了描述,包括不同任務之間如何整合成一個完整的測評任務,測評任務與測評目標之前的平衡等。呈現模型描述了測評任務呈現給測試者的形式以及測評任務與測試者之間的交互。最后,發布模型描述了學生模型、證據模型、任務模型、組合模型和呈現模式如何作為一個整體協同運轉以及其面臨的安全等問題。

(四)大數據背景下的證據的內涵與外延

“證據”是基于證據的教學、基于證據的學習以及證據中心的設計理論的核心,明確“證據”的內涵與外延尤為重要。根據上述對基于證據的教與學和證據中心的設計理論的內涵的分析,在大數據背景下,證據可分為三類:第一類是教師在開展教學時依據的教育研究證據,通常將這類證據按照其可推廣性從高到低分為隨機對照實驗、準實驗、前后對比實驗、相關研究、案例研究、軼事等[34];第二類是在教學活動中產生的所有可以證明和反映學習活動得以發生的事實性材料、學習者的外在表達和學習過程數據,如作品實物、書面報告、概念圖或思維導圖、項目設計方案、自我評價報告、他人評價報告、數字化學習系統中產生的日志數據(如學習時長、學習序列等)和交互數據以及在學習過程中采集到的數據如表情、腦電波、皮膚電等[35];第三類是支持學生提出觀點的信息和資料,如實驗現象、數據分析結果、已被證實的科學知識等。

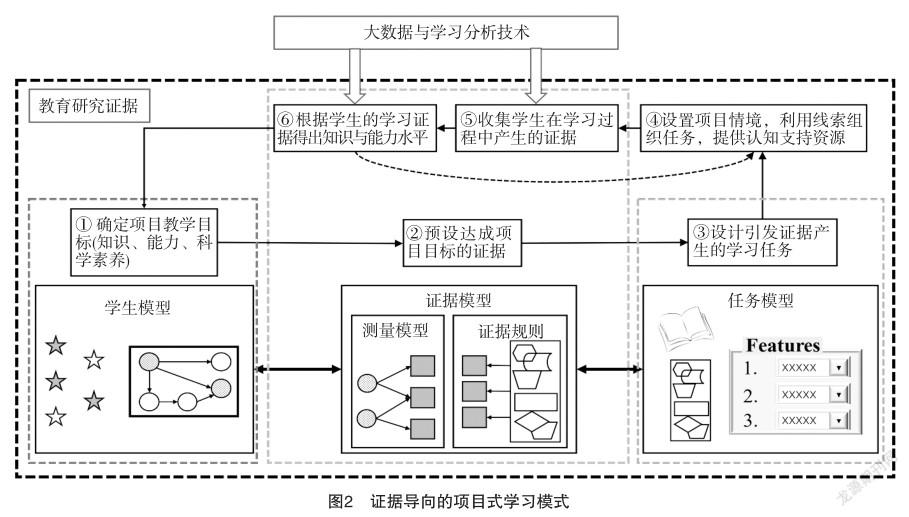

基于證據的教學、基于證據的學習與證據中心的設計理論的共同核心內涵為基于學習者的學習過程證據推理學習者的知識、能力及素養水平,分別反映了基于證據的理念在教學、學習與評價中的整合與應用。基于證據的理念為評價學習者在項目式學習中的績效表現以及能力與素養的發展提供了一個有效的思路。而大數據技術為項目式學習中過程性數據的收集與即時評價提供了技術實現路徑。此外,李潤洲指出,指向核心素養發展的教學設計應遵循學習者的學習思路,以預期的學習結果為起點倒推學習者在學習過程中出現的證據并據此設計相關的教學活動能夠最大限度地保證目標與教學活動的一致性[36]。這一過程與基于ECD理論設計測驗的過程基本相似,因此,同樣可以ECD理論的相關模型作為支持。基于此,本研究將引入基于證據的理念與大數據技術,以證據中心的設計理論的三個核心模型:學生模型、證據模型和任務模型作為支持證據導向的項目式學習模式各環節開展的基礎,依照基于ECD理論設計測驗的邏輯構建了如圖2所示的證據導向的項目式學習模式。

證據導向的項目式學習模式由確定項目教學目標,預設達成目標的證據,設計引發證據的學習任務,設計教學活動,收集學習證據和基于學習證據的評價六個環節組成。其中,確定項目教學目標這一環節由ECD理論的學生模型支持,預設達成目標的證據、收集學習證據和基于證據的評價這三個環節由ECD理論的證據模型支持,而設計引發證據的學習任務由ECD理論的任務模型支持。需要特別指出的是,基于證據的教學與基于證據的學習具有的一個核心內涵是基于學習者在學習過程中產生的學習證據推論出學習效果,并據此調整教學/進行自我調節學習。因此本研究構建的證據導向的項目式學習模式將學生模型所包含的范圍擴大到了中小學生課程標準所要求的全部知識、能力與素養等屬性,同時支持對所有學習者的知識、能力、素養等屬性的學習狀態進行動態更新,以支持教師和學習者的決策。此外,由于基于證據的學習的另一層內涵強調了對于學習者的理性思維與科學素養的培養,因此將科學素養也作為學生模型中的一個重要屬性。

區別于測驗任務的設計,教學活動的設計是以學習者的認知發展為目的的,因此在完成引發證據的學習任務的設計之后,不僅需要利用線索將所有的任務串聯起來并為其設置情境,同時需要依據學習者的起始水平為學習者提供相關的認知支持資源,以支持學習任務的完成。此外,基于學習證據的評價這一環節的輸出結果不僅將作為學生模型的輸入引發其更新,同時由于在大數據、學習分析等技術的支持下,證據的收集與評價可即時發生,因此可為教師教學活動的調整提供參考,以實現最有效的學習。最后,依照基于證據的教學的另一層涵義,教師在依照此模式進行項目設計與教學時應遵循教育研究證實的教育教學規律與原則,這也為教師的專業能力提出了要求。

為支持證據導向的項目式學習的開展,本研究以構建的證據導向的項目式學習模式為理論基礎設計開發了證據導向的項目式學習系統(Evidencebased Project Based Learning System, 簡稱EPBL系統,http://epbl. aicfe.cn)。下面本研究將介紹EPBL系統中的核心功能,并詳細闡述其如何支持證據導向的項目式學習模式在實踐中的落地,最后將介紹一個基于此系統的教學實踐案例。

(一)證據導向的項目式學習系統的核心功能

1.知識與能力維度的項目屬性標識

項目式學習以發展學習者的知識、能力與素養為核心目標,因此將九大學科知識與能力以及21世紀技能作為EPBL系統的學生模型的屬性以支持教師在設計項目式學習方案時目標的確定。EPBL系統要求教師在創建項目式學習方案時從學科知識和 21世紀技能的維度對該項目進行屬性標識,即確定本項目的知識與能力培養目標。對項目的屬性標識不僅支持學習者通過人為篩選項目進行自我調節學習,同時支持基于推薦算法的自適應學習,有助于學習者的全面發展。

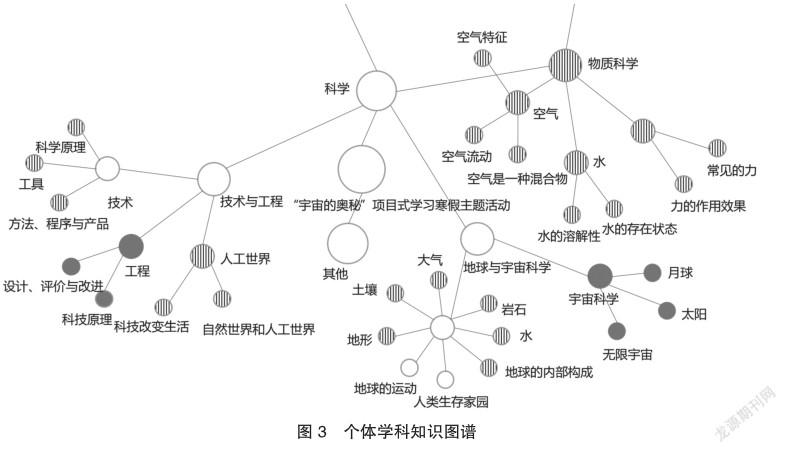

EPBL系統的學生模型由無數個學習者個體在九大學科知識與能力以及21世紀技能等不同屬性上的表現構成,是動態更新的。每一個學習者在EPBL系統中都擁有一個動態更新的個體學習者模型,當某一學習者完成某一項目的學習之后,系統將基于其在該項目學習過程中的表現更新該學習者在項目涉及的學習者模型的屬性上的表現。以學科知識為例說明,如圖3所示,個體學習者模型在學科知識屬性上的表征形式為學科知識圖譜,其中學習者已學的知識點用實心的圓圈表示,未學的知識點用空心的圓圈表示。若該學習者在圖3的基礎上再完成一個包含 “地球的運動”這一知識點的環節的學習,且其在與知識點“地球的運動”相關的學習活動上的表現合格,則“地球的運動”這一知識點將變為實心。動態發展的個體學習者模型表征了學習者的知識能力發展,是學習者進行自我調節學習和自適應學習的基礎。并且,由多個動態發展的個體學習者模型構成的群體學習者模型將表征某一群體的學習者的初始水平,為教師有針對性地設計項目,確定項目教學目標提供參考。

2.支持學習者認知發展與探究的活動與工具

表征學習者的知識、能力與素養等屬性的學習證據是學習者在完成學習任務的過程中產生的,因此,為盡可能地收集到多種類型的學習證據,支持學習者的認知發展與探究,助力項目式學習中活動形式單一,缺乏多種資源與技術工具的整合這一問題的解決,EPBL系統的任務模型提供了在線討論、認知表格、問卷調查、概念圖、科學論證等多種類型的探究活動和工具。同時,EPBL系統支持文字、圖片、視頻、音頻等多種資源的上傳與展示,助力了“設置項目情境,利用線索組織任務,提供認知支持資源”這一環節的實現。以EPBL系統中的科學論證工具為例進行說明。該工具支持學習者通過在畫布中自由繪制圖爾敏論證模型的六元素:資料、結論、正當理由、支援、反駁和限定條件及其間的關系開展論證,同時支持學習者上傳論證相關資料、梳理論據以及討論交流等行為,有助于學習者的認知發展、科學知識的掌握和科學素養的提升。在該活動中,可收集到的學習證據包括學習者繪制的科學論證圖、學習者上傳的資料、學習者的討論貼、學習者的繪制時間以及學習者在該活動中的得分等,這些證據將被用于推斷學習者在該活動涉及的知識與能力上的表現。

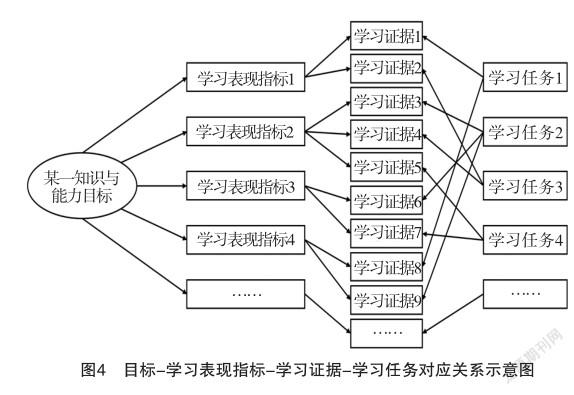

3.全學習過程的學習證據的收集與評價

證據模型橋接了學生模型和任務模型,是證據導向的項目式學習模式的核心,支持了模式中的“預設達成項目目標的證據”“收集學生在學習過程中產生的證據”和“根據學生的學習證據得出知識與能力水平”三個環節的開展。為提升證據收集的針對性與證據評價的準確性和科學性,EPBL系統在構建證據模型中的測量模型時在目標層與證據層中間引入了學習表現指標層,各層級之間的對應關系如圖4所示。

在EPBL系統中,由北京師范大學九大學科專家團隊聯合研發的3×3學科能力編碼與分析體系[37]被引入表征知識、能力目標與學習表現指標之間的對應關系,為教師預設目標學習證據提供腳手架。教師在EPBL系統中設計證據導向的項目式學習方案時,系統將調取編碼體系中與教師設定的項目目標相關的學習表現指標,并要求教師為項目的每一個教學環節選擇對應的學習表現指標,以幫助教師進一步明確項目教學目標從而確定合理的學習證據和學習活動。由于項目的每一個教學環節不僅包含了引發學習者產生學習證據的學習活動,還包括了教學支持資源以及一些輔助性的學習活動,因此EPBL系統設計了“評價方案”的功能對收集到的學習者的全過程學習證據進行篩選。教師在設計項目的評價方案時,需要從項目包括的所有學習活動中選擇出引發學習者產生表征其知識與能力發展的學習證據的關鍵學習活動,并賦予權重,只有被選中的學生活動中的學習證據才會出現在學習者的證據報告中。制定評價方案后系統收集到的證據包括學習時間和所有學習活動中的證據,如學生在作業提交活動中提交的作業、教師的評分和評語等。基于被篩選出的學習證據,教師即可以根據學習者在每一環節中的學習證據對其是否達到環節對應的學習表現指標的要求進行評價。最后,系統將會根據預先設定的規則自動計算得出每個學習表現指標的得分,進而根據預先設計的算法規則計算得出學習者的知識與能力水平,完成基于證據的評價。

(二)基于證據導向的項目式學習系統的實踐案例

為了豐富新型冠狀病毒肺炎疫情期間中小學生假期的學習形式,開闊學生視野,促進居家學習期間學生的問題解決能力與創造性思維的發展,筆者所在的團隊于2020年暑期面向3—6年級的學生開發了夏令營式項目式學習案例“神奇動物在哪里”。該項目依托于證據導向的項目式學習系統開展在線自主探究學習,共有約200名學習者參與其中。案例涉及科學、語文、美術等學科的內容,以揭秘電影《神奇動物在哪里》中各種動物形象的原型導入,包括探究不同類型的動物的特征、探尋中國神話中的動物及其象征意義、探索動物的護身術及其應用、保護瀕危動物等四大核心環節。不僅關注學習者對于動物的分類、不同類別動物的特征、動物對環境的感知與適應、動物的繁殖、中國傳統神話、科技原理等知識的掌握,更關注學習者在此過程中批判性思維與問題解決能力、創新能力、工程思維以及信息交流與科技素養的發展。在為此項目標記上述知識與能力屬性的基礎上,為達成項目目標,每個核心環節均以揭秘電影中的2-3種動物的原型引入,分別利用系統中的不同類型的工具開展多種形式的探究活動。例如,在了解動物的特征環節引入了虛擬仿真實驗室幫助學習者進行探究;在動物的奇妙護身術環節采用表格工具輔助學習者完成知識的歸納與整理;在傳說中的“神獸”環節和動物的奇妙護身術環節讓學習者發揮想象力進行神獸和仿生作品的創作,并借助作業提交工具開展作品的收集與評價等。在項目的實施過程中,借助系統的評價方案與證據收集功能,本項目實現了對學習者的學習證據的實時收集與匯總,包含了各步驟學習時間、提交的作業內容、作業評語與得分、提交的表格與調查問卷等,并據此實現了對學習者學習進度的實時監督、基于證據的學習表現的實時評價、學習者模型的動態更新以及知識圖譜、能力勛章形式的知識能力發展的形象化表征。

項目式學習作為推進核心素養導向的教學改革的有效策略之一愈來愈受到教育教學人員和研究者的關注。本研究結合大數據技術,將基于證據的教與學和證據中心的設計理論引入到項目式學習中,構建證據導向的項目式學習模式并以此為理論基礎設計開發了支持其開展的技術支持環境:證據導向的項目式學習系統,旨在為廣大教學實踐人員設計和開展有效的項目式學習提供新的思路與支持,助力學習者的核心素養的培養。未來,將在EPBL系統的證據模型方面做進一步的探究,優化證據評價方式,并從學習偏好、學習路徑等方面更進一步完善學生模型,實現學習者在項目式學習過程中的個性化、可持續發展。

參考文獻:

[1] Partnership for 21st Century Skills.Framework for 21st Century Learning [EB/OL].http://www.p21.org/about-us/p21-framework,2020-02-14.

[2] 核心素養研究課題組.中國學生發展核心素養[J].中國教育學刊,2016,(10):1-3.

[3] 魏銳,劉堅等.“21世紀核心素養5C模型”研究設計[J].華東師范大學學報(教育科學版),2020,38(2):20-28.

[4] OECD.Program for International Student Assessment [EB/OL].https:// www.oecd.org/PISA/, 2021-06-18.

[5] National Center for Education Statistics.Progress in International Reading Literacy Study [EB/OL].https://nces.ed.gov/surveys/ pirls/,2021-06-18.

[6] Leibniz Institute for Educational Trajectories.The German National Educational Panel Study [EB/OL].https://www.neps-data.de/Mainpage, 2021-06-18.

[7] 劉徽.“大概念”視角下的單元整體教學構型——兼論素養導向的課堂變革[J].教育研究,2020,41(6):64-77.

[8] Owens A D,Hite R L.Enhancing student communication competencies in STEM using virtual global collaboration project based learning [J]. Research in Science & Technological Education,2020,38(3):1-27.

[9] Surur M,Degeng I N S,et al.The effect of problem based learning strategies and cognitive styles on junior high school students’ problem-solving abilities [J].International Journal of Instruction,2020,13(4):35-48.

[10] 宋乃慶,鄭智勇等.新時代基礎教育評價改革的大數據賦能與路向[J].中國電化教育,2021,(2):1-7.

[11] 張文梅,祁彬斌等.數據驅動的教學行為分析:現狀、邏輯與發展趨向[J].遠程教育雜志,2021,39(1):84-93.

[12][15] 馬寧,趙若辰等.項目式學習:背景、類型與核心環節[J].中小學數字化教學,2018,(5):24-27.

[13] 胡紅杏.項目式學習:培養學生核心素養的課堂教學活動[J].蘭州大學學報(社會科學版),2017,45(6):165-172.

[14] 胡久華,侯肖等.“酸雨”項目教學的實踐與思考[J].基礎教育課程,2015,(7):39-45.

[16][21] 王淑娟.美國中小學項目式學習:問題、改進與借鑒[J].基礎教育課程,2019,(11):70-78.

[17] 張文蘭,胡姣.項目式學習的學習作用發生了嗎 ——基于46項實驗與準實驗研究的元分析[J].電化教育研究,2019,40(2):95-104.

[18][33] 袁建林,劉紅云.核心素養測量:理論依據與實踐指向[J].教育研究,2017,38(7):21-28+36.

[19][32] 張娜,李峰.合作問題解決能力評價的本土化研究——基于以證據為中心的設計模型[J].中國考試,2019,(8):59-65.

[20] 袁婷,林靜.證據中心設計理論在PISA2021創造性思維測評中的應用及其啟示[J].中國考試,2021,(3):56-62+73.

[22] 許愛紅.基于證據的教育及其對我國教育發展的啟示[J].教育理論與實踐,2011,(9):16-19.

[23] 崔友興.論循證教學的內涵、結構與價值[J].教師教育學報,2019,6(2):53-58.

[24] Dunn D S,Saville B K,et al.Evidence-based teaching:Tools and techniques that promote learning in the psychology classroom [J]. Australian Journal of Psychology,2013,65(1):5-13.

[25] 鄭紅蘋,崔友興.“互聯網+教育”下循證教學的理念與路徑[J].教育研究,2018,39(8):101-107.

[26] 李雪飛.基于證據的教學:美國大學聯合會STEM教學改革的理念、框架與實踐探索[A].第十五屆全國大學教育思想研討會論文集[C].南京:南京航空航天大學,2014.343-350.

[27] Cranney J,McDonald F.Evidence-Based Learning [A].Seel,N M. Encyclopedia of the Sciences of Learning [C].New York:Springer US,2012.1185-1188.

[28] 楊明全,吳娟.論基于證據的學習的內涵與意義[J].教育科學研究,2017,(11):43-47.

[29][35] 余勝泉,吳斕.證據導向的STEM教學模式研究[J].現代遠程教育研究,2019,31(5):20-31+84.

[30] 國務院.國務院關于印發全民科學素質行動規劃綱要(2021—2035年)的通知[EB/OL].http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-06/25/ content_5620813.htm,2021-06-25.

[31] 馮翠典.“以證據為中心”的教育評價設計模式簡介[J].上海教育科研,2012,(8):12-16.

[34] 茹秀芳.教師循證教學能力及培養研究[J].教育理論與實踐,2016, 36(7):58-61.

[36] 李潤洲.指向學科核心素養的教學設計[J].課程·教材·教法,2018, 38(7):35-40.

[37] 李曉慶,余勝泉等.基于學科能力分析的個性化教育服務研究——以大數據分析平臺“智慧學伴”為例[J].現代教育技術,2018,28(4):20-26.

作者簡介:

馬寧:副教授,博士,研究方向為技術增強學習、技術支持的教師專業發展、STEM教育、在線學習設計與分析。

郭佳惠:在讀碩士,研究方向為STEM教育、技術支持的教師專業發展。

溫紫荊:在讀碩士,研究方向為科學教育、STEM教育。

李維楊:助理研究員,碩士,研究方向為教師專業發展、STEM教育、項目式學習。

Evidence-based Project Based Learning Model and System Under the Circumstances of Big Data

Ma Ning1, Guo Jiahui2, Wen Zijing2, Li Weiyang1(1. Advanced Innovation Center for Future Education, Beijing Normal University, Beijing 100875; 2.Faculty of Education, Beijing Normal University, Beijing 100875)

Abstract: The cultivation of students’ core literacy and high-level abilities is a hot topic in the field of education. Project based learning is an effective way to develop students’ core literacy and high-level abilities, which is favored by K-12 educators. However, in the process of practice, project-based learning faces many problems, such as single form of project design, high and lagging time cost of process data collection and evaluation, lack of effective evaluation and so on. Evidence based teaching and learning emphasizes that the design of teaching activities should follow the proven research rules; pay attention to students’ learning process, and establish the relationship between learning evidence and students’ learning state; develop students’ ability of evidence-based reasoning. Therefore, it provides a way to solve the problems existing in project-based learning. Meanwhile, the theory of evidence centered design is the theoretical basis guiding the design of evaluation of many high-level abilities, which is consistent with the goal of project-based learning. Therefore, combined with big data technology, this study introduces evidence-based concepts into projectbased learning to construct evidence-based project based learning model from the perspectives of teaching, learning and evaluation. Based on this model, this study designs and develops the evidence-based project based learning system to provide support for the design and implementation of high-level project-based learning and promote the development of students’ core literacy.

Keywords: project based learning; evidence based teaching and learning; theory of evidence centered design; core literacy

責任編輯:趙云建