環境規制阻礙了FDI企業進入中國嗎?

劉葉 溫宇靜 秦麗

摘 要:本文在系統梳理環境規制與FDI擇址相關理論的基礎上,以2008—2017年中國30個省份為樣本,利用混合估計模型、固定效應模型和隨機效應模型比較分析了區域環境規制強度對FDI企業進入的影響。結果顯示,環境規制與FDI企業進入負相關。在此基礎上,利用中介效應模型進一步分析了工業污染治理投資在環境規制對FDI企業進入的傳導機制。研究發現:短期內日益增強的環境規制不僅能夠直接抑制FDI企業進入,而且還能夠通過迫使企業加大工業污染治理投資而間接抑制FDI企業進入。但是,長期內日益增強的環境規制并沒有擠壓企業的研發資金,對FDI企業進入沒有顯著的影響。這不僅從側面檢驗了“污染天堂”假說在中國是否成立,而且還為中國下一步推進污染防治工作和制定相關的外資利用政策提供參考。

關鍵詞:環境規制;FDI企業進入;工業污染治理投資;中介效應

中圖分類號:F262? 文獻標識碼:A

文章編號:1000-176X(2022)03-0044-09

一、問題的提出

自1978年改革開放至2017年的39年間,中國經濟年均增長速度達到9.5%。如此高速的持續增長,在人類經濟發展史上實屬罕見[1]。經過幾十年的發展,中國的工業化進程已經從初期階段快速地發展到工業化后期階段,中國的基本經濟國情已經從一個落后的農業大國轉變為一個工業大國[2]。在這個過程中,中國利用外商直接投資(Foreign Direct Investment,FDI)規模呈日益擴大態勢。以2017年為例,當年中國實際利用FDI金額1 310億美元(折合8 847億元),連續26年居發展中國家首位。甚至在最近兩年受新冠肺炎疫情肆虐的影響,在全球跨國投資規模大幅下降的情況下,中國實際利用FDI金額依然有增無減,連續七年穩居世界第二大外資流入國地位。不斷提高FDI利用水平,繼續擴大對外開放,是實現中國經濟和社會發展的必由之路。這早已成為自改革開放以來歷屆領導集體一以貫之的戰略部署之一。

但與此同時,環境污染問題卻日益嚴峻。尤其是自2013年以來多地霧霾頻現,嚴重影響了人居生態環境安全,威脅到中國可持續發展戰略的實施,甚至還使中國一度成為國際輿論壓力的漩渦。因此,在黨中央帶領下,全國開始了一場自上而下的環境保衛戰。典型的做法有:全國人民代表大會常務委員會對《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國水污染防治法》等法律進行修訂,完善環境保護相關法律;中共中央辦公廳、國務院辦公廳、生態環境部等國家各職能部門印發《黨政領導干部生態環境損害責任追究辦法(試行)》《環境保護公眾參與辦法》《國務院關于加快發展節能環保產業的意見》等文件,聯合推進環境污染防治工作,積極落實各級黨政部門的責任擔當,鼓勵普通民眾和社會組織共同參與并監督環境保護工作。地方政府積極響應號召,不斷提升本地區的環境污染治理水平。截至2015年底,全國所有省份均上調了排污費收費標準,對環境保護不達標或使用淘汰類生產工藝裝備的企業加倍征收排污費。與此同時,司法機關也加大了對各類環境違法事件的查處力度。最高人民檢察院公布的數據顯示,僅2013—2017年,全國檢察機關批捕破壞環境資源犯罪刑事案件約三萬件,涉案人員高達四萬余人。

毋庸置疑,利用FDI對東道國經濟發展作出了不可磨滅的貢獻。除了通過增加東道國的資本存量,提升東道國的產出水平和就業率,FDI還具有很多益處。姚娟和劉葉[3]指出,FDI能帶動東道國上下游行業的技術提升,具有技術溢出效應。何興強等[4]發現,FDI技術溢出效應大小與東道國吸收能力有關,即經濟發展水平越高、基礎設施越完善和人力資本水平越高,FDI技術溢出效應越顯著。趙文軍和于津平[5]還發現,FDI能帶動工業經濟增長方式轉型,尤其是對資本和技術密集型和平均規模較大的工業行業發揮的拉動作用更顯著。這不禁讓人產生疑問:中國各地區不同程度的環境規制是否會影響FDI企業的投資決策?是否會影響中國未來的對外開放格局以及經濟發展進程?利用FDI和保護環境是否是“魚和熊掌”二者“不可兼得”?為此,本文在探索環境規制對FDI企業在中國不同省份擇址影響的基礎上,采用中介效應規模檢驗環境規制對FDI企業擇址的傳導機制。

關于FDI對東道國環境污染的影響問題學界有兩個互逆的假說,即“污染天堂”“污染光環”。前者是Copeland和Taylor[6]在研究南北貿易與環境的關系時提出來的。他們發現,FDI在有效提高東道國資本豐裕度的同時,可能會導致東道國環境質量下降,其背后的原因在于:與發展中國家相比,發達國家一般具有較為嚴格的環境保護法規,這會提高污染企業的生產成本,導致發達國家的污染企業有動機向環境標準要求較低的發展中國家轉移。而后者則是Birdsall和Wheeler[7]在研究不同國家的對外開放程度與鋼鐵行業污染關系時,基于發現的一個與“污染天堂”假說相悖的現象提出來的。這個典型的現象表現為:FDI企業采用的環境友好型技術及高效的管理技能使東道國跳過環境效率較低的發展階段,直接跨越到環境效率較高的階段,這有利于發展中國家降低污染排放成本。

國外學者對這兩個假說進行了大量考證。一類是站在東道國的角度,分析流入的FDI是否更青睞于環境規制弱的州郡。典型的研究有:List和Co[8]以州政府治理工業三廢支出、企業污染治理營運支出和州際環境保護指數等作為政府環境規制強弱的代理指標,以1986—1993年美國各州為分析樣本的研究結果表明,跨國公司新建企業擇址時更偏好于環境規制相對寬松的地區,即證實了“污染天堂”假說在美國成立。此后,Kim和Rhee[9]利用 2000—2014 年120個發展中國家的面板數據研究發現,嚴格的環境規制不僅沒有阻礙反而推動東道國吸引了更多的FDI,即證實了“污染光環”假說成立。另一類是站在母國的角度,分析FDI流出時是否有意挑選環境規制寬松的國家和地區。典型的研究有:Kirkpatrick和Shimamoto[10]對日本鋼鐵工業、有色金屬工業、化學工業、造紙和制漿工業、非金屬制品工業等五類污染行業的企業境外投資擇址行為進行研究發現,日本企業更傾向于到環境規制透明和穩定的國家,而不是到環境規制寬松的國家去投資,否定了“污染天堂”假說。而Rezza[11]通過對挪威1999—2005年制造業海外投資的256家企業相關數據進行分析發現,雖然東道國的環境規制對平均投資沒有影響,但東道國較高的環境規制程度確實會抑制尋求效率型子公司從母公司獲得投資,該研究一定程度上支持了“污染天堂”假說。因此,對于上述兩個假說尚未有定論。

與此同時,國內外學者也開始從不同角度探討進入中國的FDI企業到底是體現“污染天堂”假說還是體現“污染光環”假說。例如,盛斌和呂越[12]把經濟規模、經濟結構和技術進步作為FDI企業對環境污染發揮作用的三個渠道,以中國整體、30個省份和36個工業行業面板數據為分析樣本,得出了盡管整體規模效應為負,但FDI對中國環境的總效應為正的結論,說明“污染光環”假說的存在,與Zeng和Eastin[13]的研究結論基本一致。而冷艷麗等[14]得出了相反的結論,即整體而言,FDI與中國的霧霾污染正相關。此后嚴雅雪和齊紹洲[15]對1998—2012年中國30個省份空間面板數據的研究支持了冷艷麗等[14]的觀點,即“污染天堂”假說成立。而劉飛宇和趙愛清[16]卻發現這兩種作用同時存在。

與國外的研究相比,關于中國利用FDI與環境污染相關問題的研究基本都采用了FDI的流量作為分析對象。根據Chung[17]的觀點,這屬于集約邊際分析,遠不如以FDI企業數量為分析對象的擴展邊際分析更能夠體現跨國公司海外投資的喜好。當外商一旦在東道國投產就會產生極大的沉沒成本,這一成本會在一定程度上制約企業后續的投資決策;而無論是通過兼并、收購還是新建,跨國公司在海外設立新的投資項目擇址時不會受到上述沉沒成本干擾。此外,上述對國內問題的研究普遍忽視了環境規制強度在FDI與環境污染之間的關系。目前,針對國內不同地區環境規制強度對FDI企業進入影響相關的研究文獻可謂鳳毛麟角。典型的研究有:Cai等[18]以中國1998年設立兩控區這一環境政策為準自然實驗,利用三重差分法研究了環境規制對FDI的影響結果表明,嚴格的環境規制導致FDI流入量減少,雖然來自環境保護嚴于中國的國家的外國跨國公司對嚴格的環境規制不敏感,但來自環境保護比中國差的國家的外國跨國公司則表現出強烈的負向反應。此后,曹翔和王郁妍[19]將2007年以來部分省份SO2排污費征收標準上調視為準自然實驗,采用雙重差分法再次評估了環境政策變化對外資轉移的影響,得出的結論與Cai等[18]不完全一致,即SO2排污費征收標準上調在短期內通過增加研發支出和侵蝕利潤而促使外資撤離,在長期通過創新補償效應提升利潤從而有利于吸引外資。盡管基于準自然實驗法和差分法的研究能夠有效地評估政策變動給經濟活動帶來的影響,但這種準自然實驗方法也有自身的局限性——無法持續量化分析環境規制強度對利用FDI的影響。

基于此,本文以2008—2017年中國30個省份(不含西藏和港澳臺地區)為研究樣本,將FDI企業數量而非FDI的金額作為分析對象,圍繞不同地區環境規制強度是否影響了FDI企業的擇址,以及二者之間的傳導機制這一核心問題展開實證研究。

本文的邊際貢獻表現在:首先,筆者摒棄了以利用FDI金額為分析對象的集約邊際分析法,轉而采用以利用FDI企業數量為分析對象的擴展邊際分析法,更能體現FDI企業的擇址行為對中國不同省份區位優勢的敏感程度,據此實證分析更能科學地對FDI在中國到底是具有“污染天堂”效應還是具有“污染光環”效應這一問題進行研判,豐富和拓展了相關問題的研究文獻。其次,以往的研究往往將工業污染治理投資作為環境規制的代理指標,筆者認為,工業污染治理投資應視為環境規制的結果,而不是環境規制本身,因此,將工業污染治理投資作為環境規制對FDI企業進入發揮影響作用的中介渠道,這深化了對環境規制影響FDI企業進入這一問題的認知,為中國未來制定環境污染防治和利用外資相關的政策提供有益的參考。

二、理論機制與研究假設

(一)環境規制與FDI擇址的關系

根據“國際生產折衷理論”,區位優勢將決定跨國公司生產的地理選擇。盛斌和呂越[12]認為,跨國公司在實施全球化戰略過程中會綜合考慮政治和經濟制度、要素稟賦充裕度、要素價格和基礎設施條件等多種因素,環境規制只是其考慮的因素之一。理論上講,環境規度對FDI企業進入的影響可以從FDI不同的投資動機來分別進行分析。Kim和Rhee[9]認為,尋求市場型的(水平型)FDI企業,技術水平相對較高,更看重東道國的大市場帶來的規模經濟,更需要東道國大量的高技能勞動力,更想規避東道國的貿易壁壘,而不是為了“享受”東道國寬松的環境政策。Rezza[11]認為,尋求效率型的(垂直型)FDI企業,技術水平相對較低,則更看重中國大量的、廉價的低技能勞動力,更傾向于到環境規制強度低的國家去投資以降低環境成本。中國作為世界上第二大FDI流入國,中國吸引的FDI來自幾十個國家和地區,這些跨國資本來華投資的動機可能是多種多樣的。這些FDI企業是否青睞于環境規制更寬松的地區還需本文做進一步驗證。基于此,筆者提出如下假設:

假設1:在要素價格、基礎設施和市場規模等條件一定的情況下,進入中國的FDI企業更傾向于在環境規制較低的地區進行投資,以降低企業成本。

(二)環境規制、企業污染治理投資與FDI企業進入之間的關系

環境規制與FDI企業進入二者之間的關系很可能受到工業污染治理投資的影響,主要體現在兩個方面:一方面,工業污染治理投資的“成本沖擊”作用。較強的環境規制會大幅度提高污染治理投資金額。黃永源和朱晟君[20]認為,環境治理成本上升會侵蝕企業利潤。Chung[17]認為,污染治理投資成本上升會使得尋求效率的垂直型FDI企業變得無利可圖。這類FDI企業多屬于污染密集型產業。因此,這一作用會抑制FDI企業進入。另一方面,工業污染治理投資的“正向激勵”作用,即創新補償效應。曹翔和王郁妍[19]認為,企業會通過提高污染治理技術水平和生產技術水平應對嚴格的環境規制措施,從而促進企業技術創新帶來競爭優勢的提升。因而這一作用會吸引FDI企業進入。

這里需要說明的是,一般在短期內,上述“成本沖擊”作用較為凸顯,而在較長時期內,“正向激勵”作用可能會體現出來,甚至超過“成本沖擊”作用。由此可見,工業污染治理投資對中國吸引FDI具有“正向激勵”作用還是具有“成本沖擊”作用,兩種作用哪種較大,這些問題還有待于進一步探討。基于此,筆者提出如下假設:

假設2:短期內“成本沖擊”作用顯著,即當增強環境規制時,企業不得不加大工業污染治理投資,這會在一定程度上阻礙部分FDI企業進入。

假設3:長期內“正向激勵”作用凸顯,甚至超過“成本沖擊”作用,即當增強環境規制時,企業不得不加大工業污染治理投資,這會在一定程度上吸引FDI企業進入。

三、研究設計

(一)樣本選取和數據來源

本文以2008—2017年中國30個省份為研究樣本,樣本數量為300個。各省的工業污染治理投資數據來源于《中國環境年鑒》各期;平均工資水平、常住人口、地理面積、規模以上工業企業R&D經費支出數據均來源于國家統計局。為了克服異方差,除人才培育變量外,本文對其他變量均進行取自然對數處理。

(二)變量定義

1.因變量:FDI企業進入(Fdi_com)

FDI企業進入,是FDI企業“用腳投票”的直接體現。當區位特征優勢凸顯時,會有更多的FDI企業進入;相反,當區位優勢削弱時,FDI企業關閉或者轉移。本文用FDI法人單位數來表示。

2.自變量:環境規制(E)

環境規制實際上包括環境政策制定與執行程度兩個維度。筆者認為,前者比后者更能客觀地體現中國不同區域跨期的環境規制強度。有鑒于此,將中國各省份執行的環境政策文本的數量作為環境規制的測度指標,記作E。它由兩部分組成:一部分是由國家層面出臺的環境保護法律法規、環境質量標準和污染物排放標準等文本;另一部分是由地方人大出臺的地方性法規、地方政府出臺的行政規章、本行政區的環境質量標準和污染物排放標準等文本。當一項新法律或規定替代了此前的舊法律或規定時,雖然現行有效的政策文本數量并未發生變化,但是實際上新政策勢必會比舊政策更嚴厲。考慮到這一情況,本文采用累計法(不剔除被廢止的政策文本)來統計政策文本的數量,則更能準確地反映各省份環境規制的強度。

國家層面出臺的環境政策文本的數量為筆者在北大法寶和中華人民共和國生態環境部等權威網站搜索“綠色發展”“環境保護”“減排”“低碳”“排污”“生態保護”等與環境污染防治相關的關鍵詞搜集到的政策文本數量;地方政府出臺的環境政策文本數量來源于《中國環境年鑒》各期。

3.中介變量:工業污染治理投資(Invest)

用工業污染源治理投資金額來測度。隨著環境規制變得更嚴厲,企業不得不將更多的資金投入到污染防治設備升級和生產工藝革新等領域,因此,這必然加大了企業的成本。短期內受“成本沖擊”作用的影響,該項投資會抑制FDI企業進入。但長期來看,該項投資如果帶來的“正向激勵”作用超過了“成本沖擊”作用,那么會有助于吸引更多的FDI企業進入。

4.控制變量(Controls)

本文選取已有研究大多采用的影響FDI企業擇址的、與東道國區位優勢相關的變量作為控制變量,具體包括:要素價格(wage),用各省份各年度勞動力平均工資水平來測度。在勞動技能一定的情況下,工資水平越高,意味著企業所支付的勞動成本越高,這會在一定程度上阻礙FDI企業進入。在中國,各省份勞動力基本實現了自由流動,較高的工資水平往往意味著較高的勞動技能,這又吸引了FDI企業進入。因此,工資水平與FDI企業進入之間的關系不確定。人口密度(pop),包括交通便利化程度、通信網絡普及率、水電的可獲得性及價格水平等多個方面。在中國,普遍存在基礎設施越完善的地區,人口越稠密現象。唐杰英[21]指出,交通便利化程度和公路密集度這兩個表征基礎設施完善程度的指標與人口密度有較高的關聯度。因此,本文選擇人口密度來衡量基礎設施水平。各省人口密度由當年各省常住人口除以本省土地面積得出。研發投資(rd_qd),用各省規模以上工業企業R&D經費支出占同期工業總產值的比值來測度。地區的研發投資越多,人才基礎就越雄厚,越有利于吸引更多的FDI企業進入。市場規模(agdp),用各省的人均生產總值來衡量。唐杰英[21]指出,中國在一定程度上可能仍然存在地方保護主義,國內市場尚未實現高度一體化,因此,一個地區的市場規模會影響FDI企業的區位選擇。市場規模越大,對FDI的吸引程度就越高。

(三)模型構建

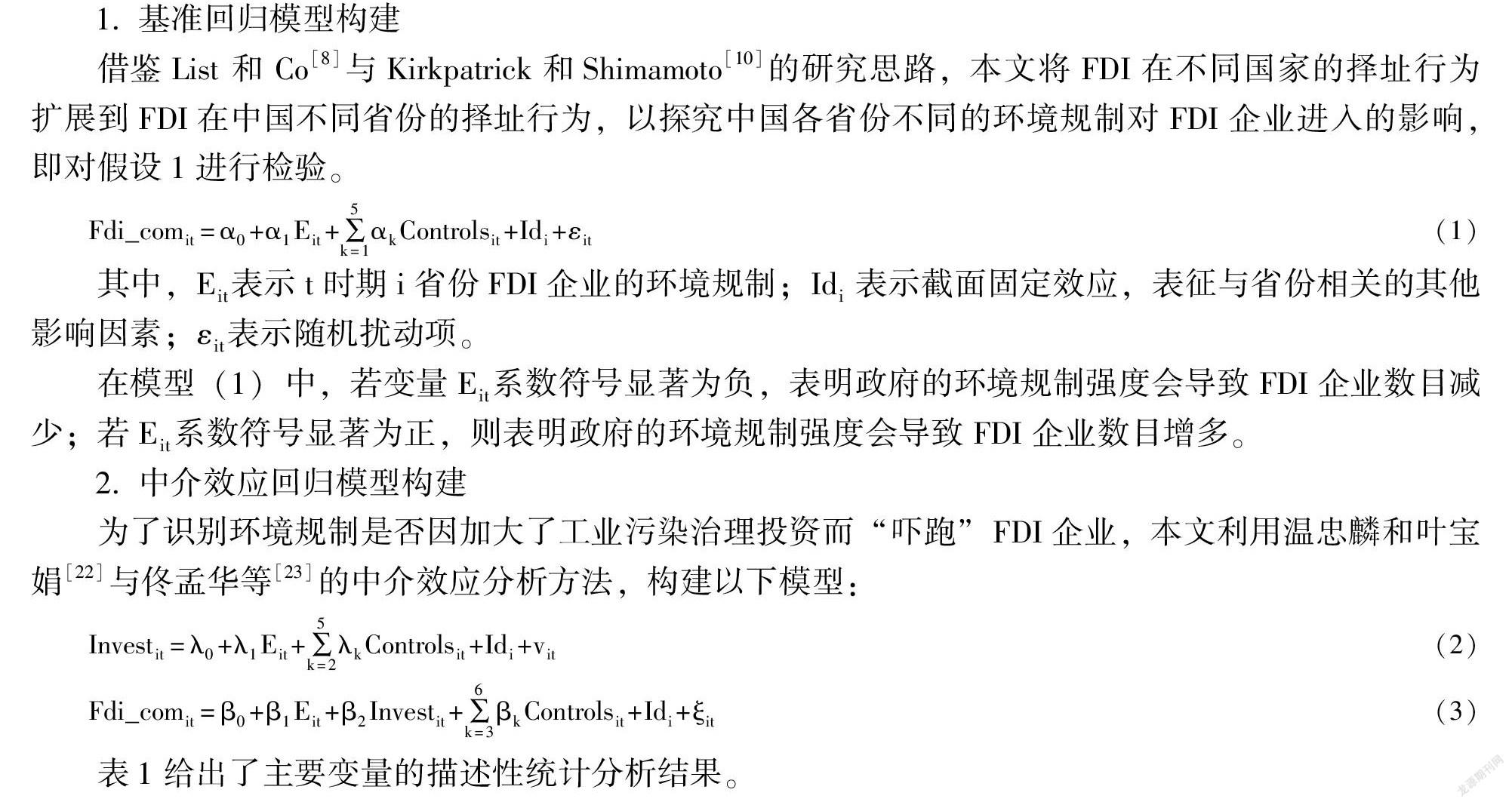

1.基準回歸模型構建

借鑒List 和 Co[8]與Kirkpatrick和Shimamoto[10]的研究思路,本文將FDI在不同國家的擇址行為擴展到FDI在中國不同省份的擇址行為,以探究中國各省份不同的環境規制對FDI企業進入的影響,即對假設1進行檢驗。

Fdi_comit=α0+α1Eit+∑5k=1αkControlsit+Idi+εit(1)

其中,Eit表示t時期i省份FDI企業的環境規制;Idi表示截面固定效應,表征與省份相關的其他影響因素;εit表示隨機擾動項。

在模型(1)中,若變量Eit系數符號顯著為負,表明政府的環境規制強度會導致FDI企業數目減少;若Eit系數符號顯著為正,則表明政府的環境規制強度會導致FDI企業數目增多。

2.中介效應回歸模型構建

為了識別環境規制是否因加大了工業污染治理投資而“嚇跑”FDI企業,本文利用溫忠麟和葉寶娟[22]與佟孟華等[23]的中介效應分析方法,構建以下模型:

Investit=λ0+λ1Eit+∑5k=2λkControlsit+Idi+vit(2)

Fdi_comit=β0+β1Eit+β2Investit+∑6k=3βkControlsit+Idi+ξit(3)

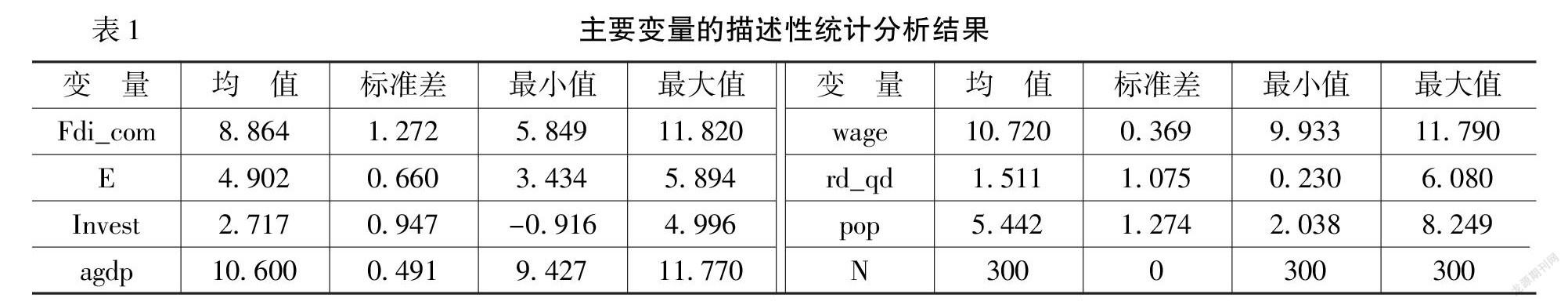

表1給出了主要變量的描述性統計分析結果。

(四)主要事實

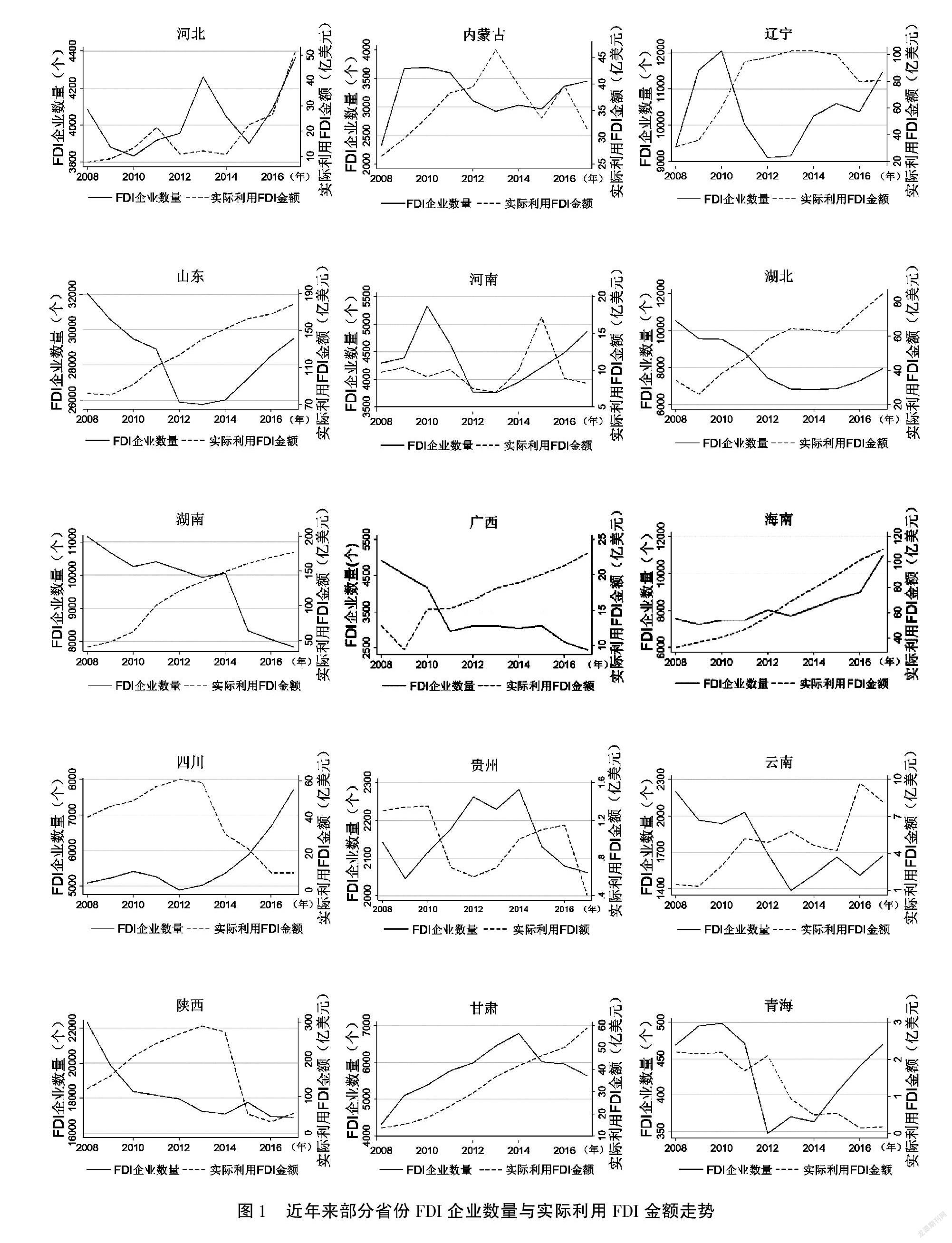

雖然總體上來看中國近年來實際利用FDI金額呈現出增長的態勢,但各省份的表現不盡相同。在觀察各省份利用FDI的不同表現時,筆者發現一個奇怪的現象:盡管FDI企業數量和實際利用FDI金額都能反映地區利用外資水平,但兩個主要指標走勢經常呈現出背離態勢,只有北京、上海和廣東三個省份例外。福建和浙江等省份的FDI企業數量在2009—2010年有所減少,山東、四川、黑龍江、湖北、安徽、廣西和內蒙古等省份的FDI企業數量在2012年前后均有所減少。而這些地區同期實際利用FDI金額基本上都在增長。此外,貴州、河北、遼寧和天津等省份的FDI企業數量和實際利用FDI金額在上述兩個期間的背離也極其明顯。部分代表性地區的情況如圖1所示。

圖1 近年來部分省份FDI企業數量與實際利用FDI金額走勢

四、實證結果及分析

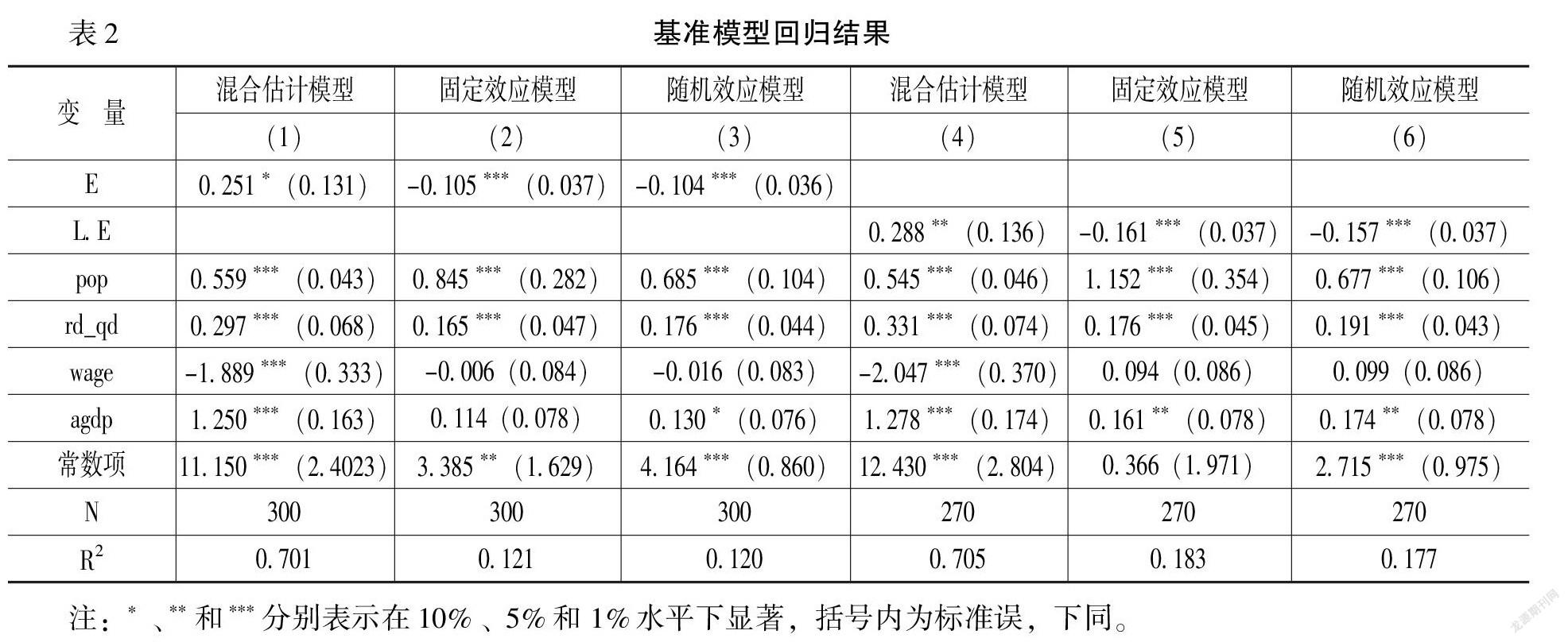

(一) 基準模型回歸結果分析與穩健性檢驗

對模型(1)的回歸結果如表2列(1)—列(3)所示。三種方法對應的回歸結果中,環境規制系數不完全相同,固定效應模型和隨機效應模型的系數顯著為負,而混合估計模型的結果與之相反。利用固定效應模型和混合估計模型篩選的F檢驗發現,F值=7.290(P=0.000),這說明固定效應模型比混合估計模型好。列(2)和列(3)的結果表明,環境規制越強,FDI企業進入數量就會越少。與此同時,豪斯曼檢驗發現,χ2<0,這表明模型(1)設置可能存在內生性問題,無論是固定效應模型還是隨機效應模型的估計結果都是有偏的。為此,本文參照李鍇和齊紹洲[24]與呂越等[25]的慣例,利用滯后1期的環境規制(L.E)變量作為當期環境規制的工具變量重新對模型(1)進行回歸,結果如表2的列(4)—列(6)所示。因為滯后1期的變量僅同內生變量之間存在很強的相關性,但與誤差項并不存在顯著相關性。針對新的回歸結果,再次利用F檢驗判斷固定效應模型和隨機效應模型的優劣,結果發現F值=10.510(F=0.000),這說明固定效應模型比混合估計模型好;與此同時,豪斯曼檢驗結果顯示χ2= 9.140,在10%的顯著水平上接受了原假設,說明固定效應模型比隨機效應模型好。可見,列(5)固定效應模型的回歸結果最有效。列(5)結果顯示,滯后1期的環境規制的回歸系數在1%的顯著性水平下為負,說明環境規制越強,FDI企業進入數量就越少,假設1得到驗證。 此外,人口密度(pop)的回歸系數顯著為正,說明盡管人口密度高的地區土地和租金更貴,但因這樣的地區交通便利、通信網絡發達和水電供應穩定等基礎設施完備,人口密度高的地區對外資更富有吸引力。研發投資(rd_qd)和市場規模(agdp)的回歸系數也顯著為正,表明人才基礎越雄厚、市場規模越大的地區,對FDI的吸引力就越高。而要素價格(wage)的回歸系數不具有統計顯著性,表明FDI企業在中國投資擇址時并不是很在乎所在省份的工資水平,這可能是因為工資水平越高,一方面,企業要付出更高的生產成本;另一方面,企業也因此而獲得了較高技能的勞動力。這與中國吸引的FDI企業主要分布在東南沿海地區,而這些地區的平均工資水平普遍高于內地省份這一基本事實一致。

此外,本文還基于環境規制的執行維度選取了人均工業污染治理投資作為解釋變量環境規制的替代指標,利用FDI企業數量占當年企業總數的比重作為被解釋變量FDI企業數量的替代指標,對模型(1)進行再次回歸,環境規制系數正負號和顯著性與表2的固定效應模型回歸結果基本一致(受篇幅限制,未列出)。因此,表2列(5)的結果通過了穩健性檢驗。

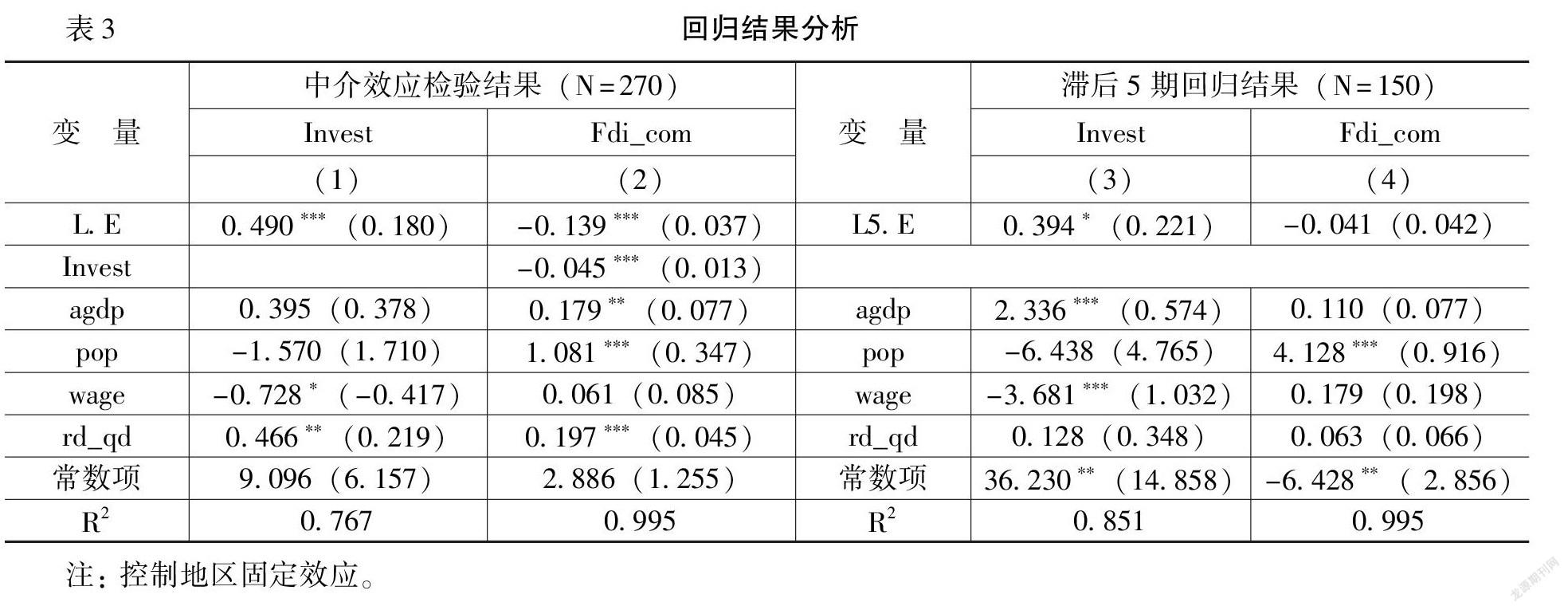

(二)中介效應分析

為了進一步分析環境規制是否通過影響工業污染治理投資而影響跨國公司在華的擇址行為,本文利用Stata15.1提供的Sgmidation模塊的Sobel和Goodman檢驗法,對工業污染治理投資的中介效應進行實證檢驗,回歸結果如表3所示。由列(1)可知,滯后1期的環境規制對工業污染治理投資(Invest)的回歸系數為0.490,顯著性水平為1%,表明環境規制的增強會促進企業加大工業污染治理投資金額。列(2)的回歸結果顯示,FDI企業在中國各省份的擇址與滯后1期的環境規制和工業污染治理投資的回歸系數均在1%的顯著性水平下為負,這表明環境規制強度的提高、工業污染治理投資的增加都會在一定程度上抑制FDI企業進入。參照表2的列(5),有λ1=0.490,β2=-0.045,β1=-0.139,均在1%的顯著水平下顯著,且λ1×β2與β1符號相同。根據中介效應分析的理論,工業污染治理投資對FDI企業進入有部分中介效應,且中介效應為-0.022。Sobel和Goodman檢驗均顯示,中介效應的統計顯著性為5%。這表明,短期內,環境規制的增強,迫使企業不斷加大工業污染治理投資,對FDI企業進入形成了一定的阻礙,這驗證了假設2。

而長期內,企業的工業污染治理投資是否有可能通過推動企業創新反而促進FDI企業進入呢?這就需要重新進行定量分析。為此,本文選取滯后5期的環境規制(L5.E),重新對模型(1)和模型(2)進行固定效應回歸,結果如表3所示。列(3)顯示,滯后5期的環境規制仍然對工業污染治理投資有顯著的正向作用;列(4)顯示,滯后5期的環境規制對FDI企業進入沒有顯著的影響。這表明,長期來看環境規制的增強不一定會在未來阻礙FDI企業進入。這一結果只能表明長期內在中國工業污染治理投資的“正向激勵”效應尚不足以抵消“成本沖擊”效應,環境規制的增強還無法成為吸引FDI企業進入的區位優勢,未能證實假設3。

五、結論與啟示

本文在系統梳理環境規制與FDI擇址相關理論的基礎上,以2008—2017年中國30個省份為樣本,利用混合估計模型、固定效應模型和隨機效應模型分析了環境規制對FDI企業進入的影響。結果顯示,環境規制會在一定程度上阻礙FDI企業進入。在此基礎上,利用中介效應模型進一步檢驗了工業污染治理投資在環境規制對FDI企業進入之間的傳導機制。研究發現:短期內日益增強的環境規制不僅能直接抑制FDI企業進入,而且能夠通過迫使企業加大工業污染治理投資而間接抑制FDI企業進入。但長期內日益增強的環境規制并沒有擠壓企業的研發資金,對FDI企業進入沒有顯著影響。

綜上所述,本文研究結論為未來中國繼續推進污染防治工作及招商引資工作提供了有效的政策參考。一方面,國家和地方環境監管部門可以放心大膽地繼續推進環境污染治理工作,加強環境保護相關的立法引領,不斷完善多部門的立法協調,加大對環境違法行為的聯合執法和監管力度,確保生態環境安全,而無需過多地顧慮利用FDI帶來的沖擊;另一方面,中國人民共和國財政部和國家稅務總局等部門應該繼續探討如何利用稅收與低息貸款等多種方式相結合的手段,支持和激勵企業在工業污染治理方面的投資,讓吸引高質量外資與環境保護形成良性互動的合力,共同推動中國經濟社會實現高質量發展。

參考文獻:

[1] 林毅夫.改革開放40年中國經濟增長創造世界奇跡[EB/OL].http://www.xinhuanet.com/fortune/2018-05/02/c_1122769552.htm,2018-05-02.

[2] 黃群慧.改革開放40年中國的產業發展與工業化進程[J].中國工業經濟,2018,(9):5-23.

[3] 姚娟,劉葉.行業間溢出是FDI溢出效應不可忽略的重要途徑[J].當代財經,2009,(5):93-97.

[4] 何興強,歐燕,史衛,等.FDI技術溢出與中國吸收能力門檻研究[J].世界經濟,2014,(10):52-76.

[5] 趙文軍,于津平.貿易開放、FDI與中國工業經濟增長方式——基于30個工業行業數據的實證研究[J].經濟研究,2012,(8):18-31.

[6] Copeland,B.R.,Taylor,M.S.North-South Trade and the Environment[J].The Quarterly Journal of Economics,1994,109(3):755-787.

[7] Birdsall,N.,Wheeler,D.Trade Policy and Industrial Pollution in Latin America: Where Are the Pollution Havens?[J].The Journal of Environment & Development,1993,2(1):137-149.

[8] List,J.A.,Co,C.Y.The Effects of Environmental Regulations on Foreign Direct Investment[J]. Journal of Environmental Economics and Management,1999,40(1):1-20.

[9] Kim.Y.,Rhee,D.E.Do Stringent Environmental Regulations Attract Foreign Direct Investment in Developing Countries? Evidence on the ‘Race to the Top’From Cross-Country Panel Data[J]. Emerging Markets Finance and Trade,2019,55(12):2796-2808.

[10] Kirkpatrick,C.,Shimamoto,K.The Effect of Environmental Regulation on the Locational Choice of Japanese Foreign Direct Investment[J]. Applied Economics,2008,40(11):1399-1409.

[11] Rezza,A.A.FDI and Pollution Havens: Evidence From the Norwegian Manufacturing Sector[J]. Ecological Economics,2013,90(6):140-149.

[12] 盛斌,呂越.外國直接投資對中國環境的影響——來自工業行業面板數據的實證研究[J].中國社會科學,2012,(5):54-75.

[13] Zeng,K.,Eastin,J.International Economic Integration and Environmental Protection: The Case of China[J].International Studies Quarterly, 2007,51(4): 971-995.

[14] 冷艷麗,冼國明,杜思正.外商直接投資與霧霾污染——基于中國省際面板數據的實證分析[J].國際貿易問題,2015,(12):74-84.

[15] 嚴雅雪,齊紹洲.外商直接投資對中國城市霧霾(PM(2.5))污染的時空效應檢驗[J].中國人口·資源與環境,2017,(4):68-77.

[16] 劉飛宇,趙愛清.外商直接投資對城市環境污染的效應檢驗——基于我國285個城市面板數據的實證研究[J].國際貿易問題, 2016,(5):130-141.

[17] Chung,S.Environmental Regulation and Foreign Direct Investment: Evidence From South Korea[J]. Journal of Development Economics,2014,108(3):222-236.

[18] Cai,X.Q.,Lu,Y.,Wu,M.Q.,et al.Does Environmental Regulation Drive Away Inbound Foreign Direct Investment? Evidence From a Quasi-Natural Experiment in China[J]. Journal of Development Economics,2016,123(C):73-85.

[19] 曹翔,王郁妍.環境成本上升導致了外資撤離嗎?[J].財經研究,2021,(3):140-154.

[20] 黃永源,朱晟君.公眾環境關注、環境規制與中國能源密集型產業動態[J].自然資源學報,2020, (11):2744-2758.

[21] 唐杰英.環境規制、兩控區政策與FDI的區位選擇——基于中國企業數據的實證研究[J].國際貿易問題,2019,(5):117-129.

[22] 溫忠麟,葉寶娟.中介效應分析:方法和模型發展[J].心理科學進展,2014,(5):731-745.

[23] 佟孟華,許東彥,鄭添文.企業環境信息披露與權益資本成本——基于信息透明度和社會責任的中介效應分析[J].財經問題研究,2020,(2):63-71.

[24] 李鍇,齊紹洲.貿易開放、經濟增長與中國二氧化碳排放[J].經濟研究,2011,(11):60-72+102.

[25] 呂越,陳帥,盛斌.嵌入全球價值鏈會導致中國制造的“低端鎖定”嗎?[J].管理世界,2018,(8):11-29.

(責任編輯:劉 艷)