烏司他丁治療新生兒壞死性小腸結腸炎的療效觀察

李少寧,王 義,唐小晶,田家豪,周熙惠

(1.西安交通大學第一附屬醫院新生兒科,陜西 西安 710061;2.西安交通大學醫學部基礎醫學院,陜西 西安 710049;3.西安市兒童醫院新生兒重癥醫學科,陜西 西安 710003)

壞死性小腸結腸炎(necrotizing enterocolitis,NEC)是一種嚴重威脅新生兒生命的常見胃腸道疾病,總體病死率20%~30%,約半數存活者存在遠期并發癥[1]。早期發現和積極治療可改善該病的臨床結局,但目前關于NEC的早期治療仍停留在內科保守治療,且積極的內科治療不能避免仍有30%~50%的患兒需要進一步手術[2]。炎癥反應在NEC的發生發展過程中發揮著重要作用,在腸黏膜的屏障功能被破壞和腸腔內存在食物殘渣的情況下,細菌在腸腔和腸壁繁殖并產生大量炎癥介質,引起腸壁損傷、壞死甚至穿孔,進一步引發全身炎癥反應綜合征[3]。烏司他丁是一種單鏈多肽糖蛋白,具有廣泛的酶抑制作用,還具有穩定溶酶體膜、抑制溶酶體酶釋放、抑制炎性細胞的活化及炎癥因子的表達、清除氧自由基的作用[4]。應用烏司他丁能有效提高血清抑炎因子白介素10(interleukin-10,IL-10)水平,減少促炎因子腫瘤壞死因子-α(tumor necrosis factor-α,TNF-α)、白介素6(interleukin-6,IL-6)、白介素8(interleukin-8,IL-8)的產生與釋放,從而抑制機體過度的炎癥反應,減輕組織損傷,降低患者的病死率[5]。動物實驗發現烏司他丁應用于NEC的小鼠模型可以減輕小鼠腸道病理損害,減輕炎癥反應[6]。但國內鮮有烏司他丁治療NEC的臨床報道,故本研究旨在探討烏司他丁臨床治療NEC的有效性及安全性。

1對象與方法

1.1研究對象

選取2016年8月至2020年1月于西安市兒童醫院新生兒重癥醫學科診斷為Ⅰ級及Ⅱ級NEC的150例患兒為研究對象,其中進行常規內科治療者為對照組(n=75),在常規內科治療基礎上加用烏司他丁治療者為觀察組(n=75)。納入標準:符合《實用新生兒學(第四版)》新生兒壞死性小腸結腸炎診斷及分級標準[7]。排除標準:①先天性發育畸形;②遺傳代謝病;③家屬不同意參與者。本研究經醫院倫理委員會審批通過,并獲得患兒母親簽署的知情同意書。

1.2治療方法

對照組患兒接受常規內科治療,包括早期禁食、抗感染治療、血流動力學監測下的液體療法以維持血糖及內環境的穩定,后期腸內/腸外個體化營養支持治療;觀察組患兒在常規內科治療的基礎上,每次使用烏司他丁10 000U/kg,靜脈滴注,3次/日,持續治療2周[8]。

1.3觀察指標

觀察對照組及觀察組患兒治療48h后腹脹、血便、腸鳴音等臨床表現是否改善;對比兩組患兒治療前及治療48h后炎癥指標變化,包括IL-6、IL-8、降鈣素原(procalcitonin,PCT)的水平變化;對比兩組患兒治療48h后凝血功能變化,包括凝血酶原時間(prothrombin time,PT)、部分凝血活酶時間(activated partial thromboplastin time,APTT)、D-二聚體的水平變化;對比兩組患兒治療48h后影像學改變,包括腹部彩超及腹部X線,其中腹部超聲異常包括腸壁增厚、腸壁回聲增強、腸蠕動降低、腸壁積氣、門脈積氣;腹部X線異常包括腸道擴張、腸梗阻、腸壁積氣、門脈積氣、腹水。同時對比兩組治療期間有無不良反應,包括白細胞減少、肝功能受損、注射局部發紅或皮疹;以住院期間患兒死亡、是否需要外科手術、住院時間、禁食時間作為評估住院結局的指標。

1.4統計學方法

2結果

2.1兩組一般情況比較

兩組患兒在性別、胎齡、出生體重、發病日齡、NEC分級、母孕期疾病、胎盤/臍帶病變、宮內窘迫方面差異均無統計學意義(P>0.05),見表1。

表1 基線資料比較Table 1 Comparison of baseline

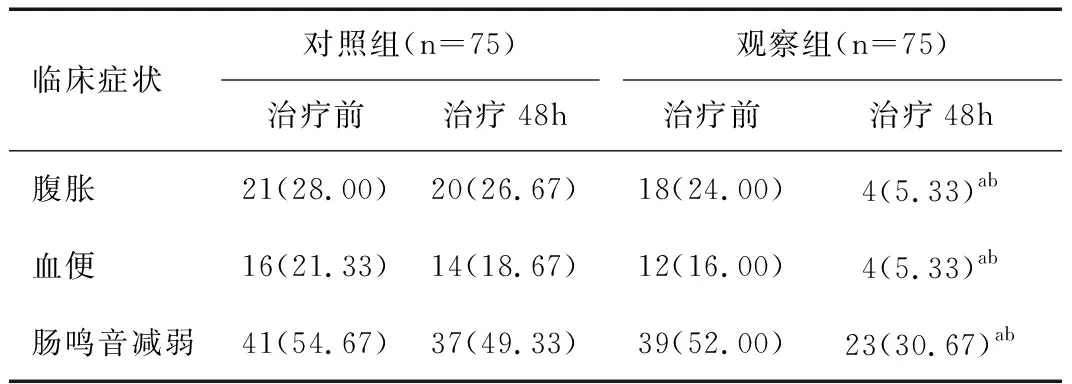

2.2烏司他丁對NEC患兒臨床癥狀的影響

與治療前相比,觀察組治療48h后腹脹、血便、腸鳴音減弱的比例均降低(χ2值分別為10.440、4.478、7.038,P<0.05);與對照組同期相比,觀察組治療48h后腹脹、血便、腸鳴音減弱的比例也降低(χ2值分別為12.698、7.352、5.441,P<0.05),見表2。

表2 烏司他丁對NEC患兒臨床癥狀的影響[n(%)]Table 2 Effect of ulinastatin on clinical symptoms in children with NEC[n(%)]

2.3烏司他丁對NEC患兒實驗室檢驗及影像學檢查結果的影響

治療前兩組患兒的炎癥指標(IL-6、IL-8、PCT)水平、凝血功能(PT、APTT、D-二聚體)、超聲異常及腹部X線異常情況差異無統計學意義(P>0.05)。與對照組同期相比,觀察組治療48h后IL-6、IL-8、PCT均降低(t值分別為2.490、2.841、2.572,P<0.05);與治療前相比,觀察組治療48h后PT、APTT均降低,D-二聚體上升(t值分別為2.053、5.458、2.270,P<0.05),與對照組同期相比,觀察組治療48h后PT、APTT、D-二聚體均降低(t值分別為4.156、7.170、1.985,P<0.05);與治療前及對照組同期相比,觀察組治療48h后超聲及腹部X線異常患兒的比例均降低(χ2值分別為3.973、8.667、3.972、6.700,P<0.05),見表3。

表3 烏司他丁對NEC患兒實驗室檢驗及影像學檢查結果的影響Table 3 Effect of ulinastatin on laboratory and imaging results in children with

2.4烏司他丁治療NEC的不良反應觀察

兩組出現白細胞減少、肝功能受損、注射局部發紅或皮疹的比例差異無統計學意義(P>0.05),見表4。

2.5烏司他丁對NEC患兒住院結局的影響

觀察組死亡比例、手術治療比例、住院時間、禁食時間均低于對照組,差異均有統計學意義(t/χ2值分別為2.014、1.964、3.031、2.058,P<0.05),見表5。

表5 烏司他丁對NEC患兒住院結局的影響Table 5 Effect of ulinastatin on hospitalized outcomes of children with

3討論

本研究通過回顧性比較烏司他丁治療NEC的有效性及安全性,發現烏司他丁治療NEC 48h后可減輕腹脹、血便、腸鳴音減弱的臨床癥狀;治療48h后可降低炎癥指標、改善凝血功能、降低影像學檢查異常比例,且能改善患兒住院結局,安全性較好。

3.1烏司他丁對炎癥因子的抑制作用

NEC的發病機制仍不明確,目前認為90%的早產兒NEC是由于腸道功能不成熟、菌群紊亂、宿主過度炎癥反應等多因素共同所致[9]。越來越多的研究證實,過度炎癥免疫反應是NEC發生發展的重要環節。據報道,NEC早產兒的細胞因子水平升高,包括IL-6、IL-8等的升高,與疾病嚴重程度相關[10]。烏司他丁是從人尿中提取的一種單鏈多肽糖蛋白,具有廣泛的酶抑制作用,能抑制胰蛋白酶、磷脂酶A2、透明質酸酶、彈性蛋白酶、巰基酶、纖溶酶等的活性,抑制溶酶體酶的釋放、抑制炎癥介質的產生[4]。在NEC動物模型中,已證實烏司他丁可以減輕小鼠腸道病理損害,抑制腸道細胞凋亡,降低包括IL-1β、IL-6、TNF-a在內的炎癥因子水平[6]。本研究中觀察組治療48h后顯著降低IL-6、IL-8、PCT的水平,而對照組治療48h后炎癥指標仍繼續上升,提示烏司他丁可降低NEC患兒炎癥指標水平。目前烏司他丁對炎癥因子的抑制作用在體外已得到充分證實[5,11],進一步的臨床研究也發現聯合烏司他丁能夠減輕膿毒癥患者炎癥因子水平[12]。

3.2烏司他丁對凝血功能的改善作用

除了抑制炎癥反應之外,烏司他丁還能從多個途徑阻斷彌漫性凝血功能障礙的發展,改善凝血功能,其作用機制可能與烏司他丁對血管內皮細胞的保護作用有關[13-14]。Shin等[15]的動物實驗發現烏司他丁可通過減少TNF-α表達以及降低過氧化物酶活性,改善心肌缺血再灌注損傷小鼠模型的心功能及梗死面積。臨床上,合并彌漫性凝血功能障礙的重癥患兒,應用烏司他丁治療后,可顯著改善各凝血指標,緩解出血、休克等臨床癥狀,提高搶救的成功率[14]。李岳謙等[16]的研究顯示烏司他丁治療重癥患兒的凝血功能均優于對照組。本研究中,烏司他丁治療48h后PT、APTT較治療前顯著縮短,與以上研究報道結果相似。早產NEC患兒病情進展快,常合并敗血癥、感染性休克繼而出現凝血功能紊亂,烏司他丁對NEC患兒預后和臨床癥狀的緩解可能部分歸因于其對凝血功能的改善。

3.3烏司他丁治療NEC的不良反應觀察及預后改善作用

烏司他丁的不良反應包括白細胞減少、肝功能受損、注射局部發紅或皮疹等,目前主要用于成人胰腺炎、急性循環衰竭的輔助治療,在兒童中多應用于川崎病有效性的研究,而少見其安全性的報道[17]。本研究中未見其有增加白細胞減少、肝功能受損、注射局部發紅或皮疹發生的風險,仍需進一步擴大樣本量證實。另外,本研究表明烏司他丁可縮短NEC患兒住院時間、禁食時間,與其他研究報道烏司他丁可縮短急性心力衰竭患者無創通氣時間、住院時間[18]及可加快重癥感染性休克患者退熱速度、縮短抗感染治療時間[19]的結果相類似。

綜上,本研究顯示烏司他丁可能通過抑制炎癥反應、改善微循環,提高NEC的療效及預后,且具有較好的安全性。本研究雖為回顧性研究,但樣本量相對較少,存在一定的局限性;且為單中心研究,尚需多中心的隨機對照試驗以評估烏司他丁對新生兒壞死性小腸結腸炎的治療作用。