主題課程的班本化實施

——以大班主題課程《我是中國娃》為例

文 陸曉絨

幼兒園班本課程是以班級為單位,以幼兒的興趣和需要為出發點,綜合利用各種資源的生態課程,對幼兒的全面發展、教師的專業成長、幼兒園園本課程的整合構建發揮重要的作用。在實踐中,我園運用課程審議、園本教研等形式,進行核心引領;教師團隊緊密協作、有效落實,努力使主題課程實施趨向班本化。本文結合“引、推、議、拔”四個核心關鍵點,結合大班主題課程《我是中國娃》,談主題課程的班本化實施。

一、引——基于真需要,探班本課程生長點

課程被不斷優化,是江蘇省課程游戲化的縱深推進的成果,也是《3~6 歲兒童學習與發展指南》(以下簡稱《指南》)理念指導下課程的適宜性和有效性以及幼兒個性發展的體現。園領導的核心引領,可以幫助教師把握課程行進方向、找準課程推進方法、落實課程實施策略,有效推動班本課程生長。

教師在主題開展前進行調查,要了解幼兒的興趣點及需要。主題切入時先按照主題既定計劃開展活動,隨后再進行班本化的實施。在《我是中國娃》主題課程開展一周后,基于教師觀察、分析、解讀幼兒興趣和需要的基礎上,園領導借助“教研平臺”開展審議,運用三步走的策略進行核心引領,幫助教師提升意識——了解課程是動態的、可調整的;反思目標制定、內容選擇、課程執行是否適合幼兒的發展需要;根據幼兒的言行,分析和發現幼兒的興趣點和發展需求。

第一步,主題再解讀,對接指南目標,完善主題目標。主題目標是整個主題開展的核心和靈魂,合理、適宜、細化的主題目標,能豐富和拓展主題內容,厘清主題實施脈絡。審議課程目標時,教師基于幼兒的“真需要”,根據幼兒的經驗和特點進行思考,對接《指南》目標,完善課程目標。

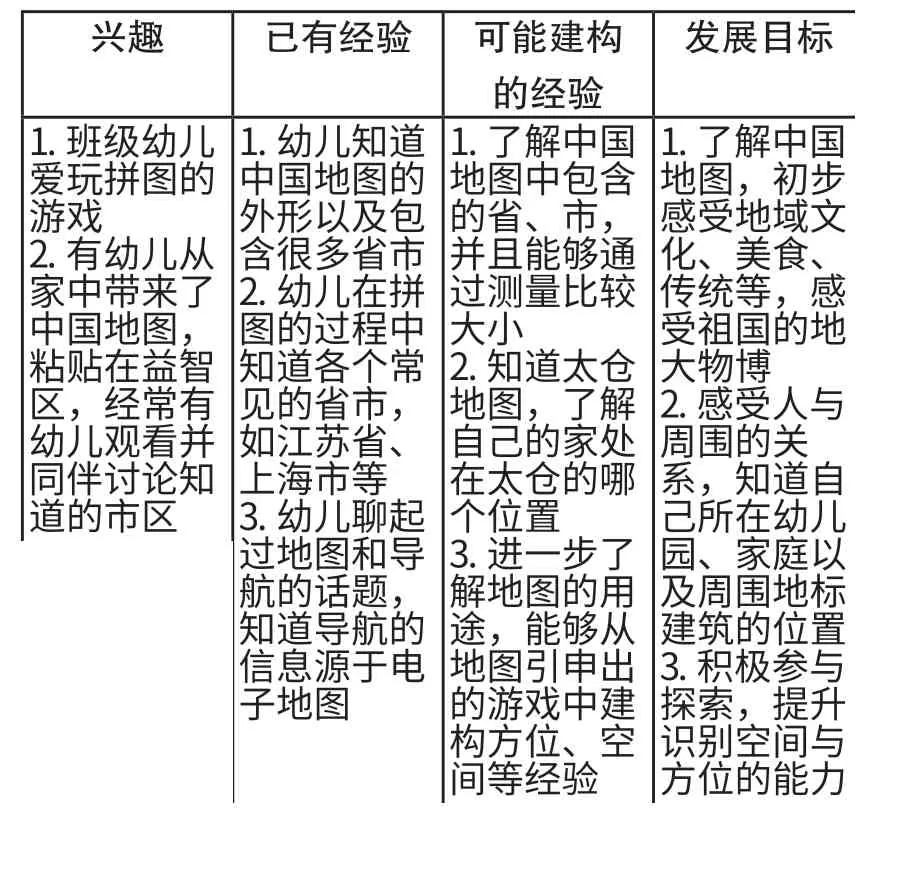

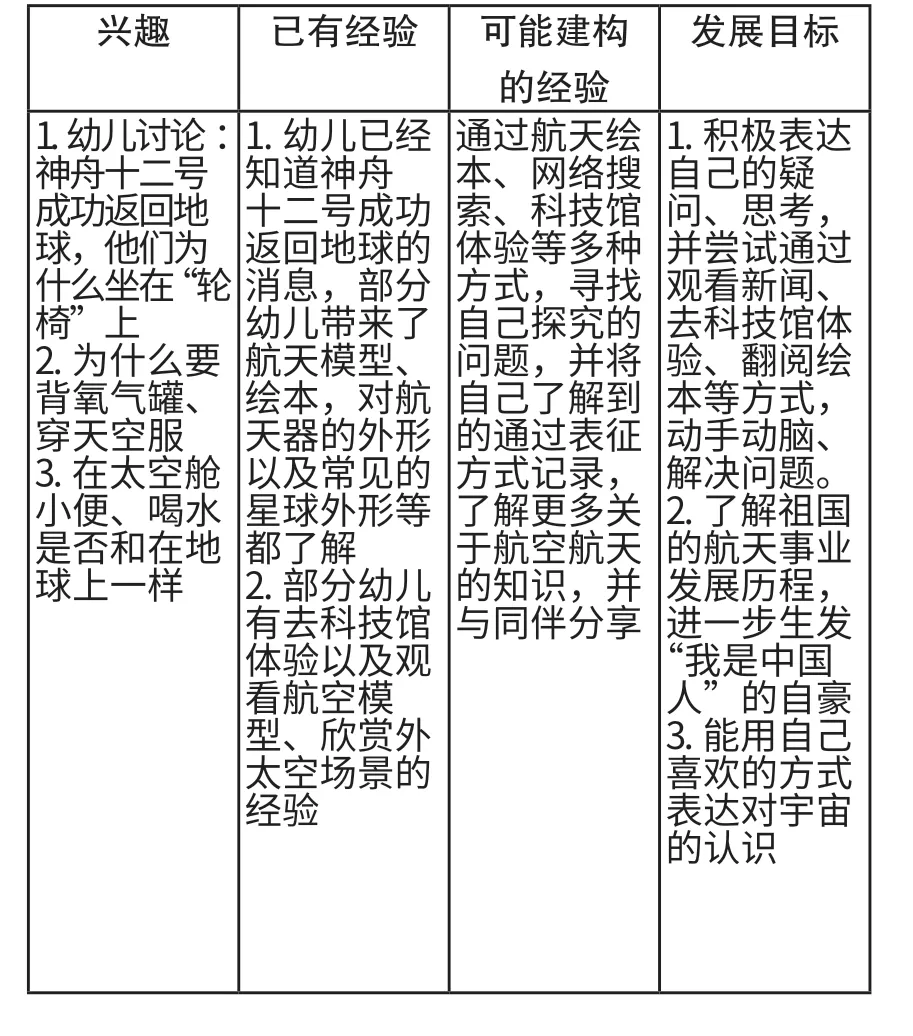

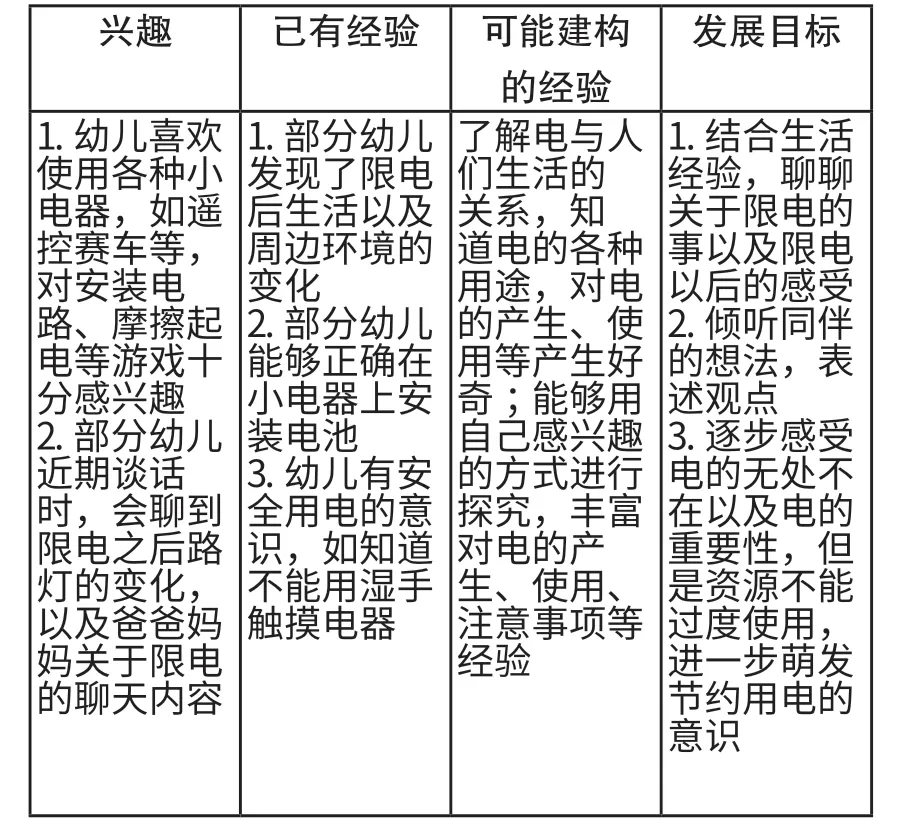

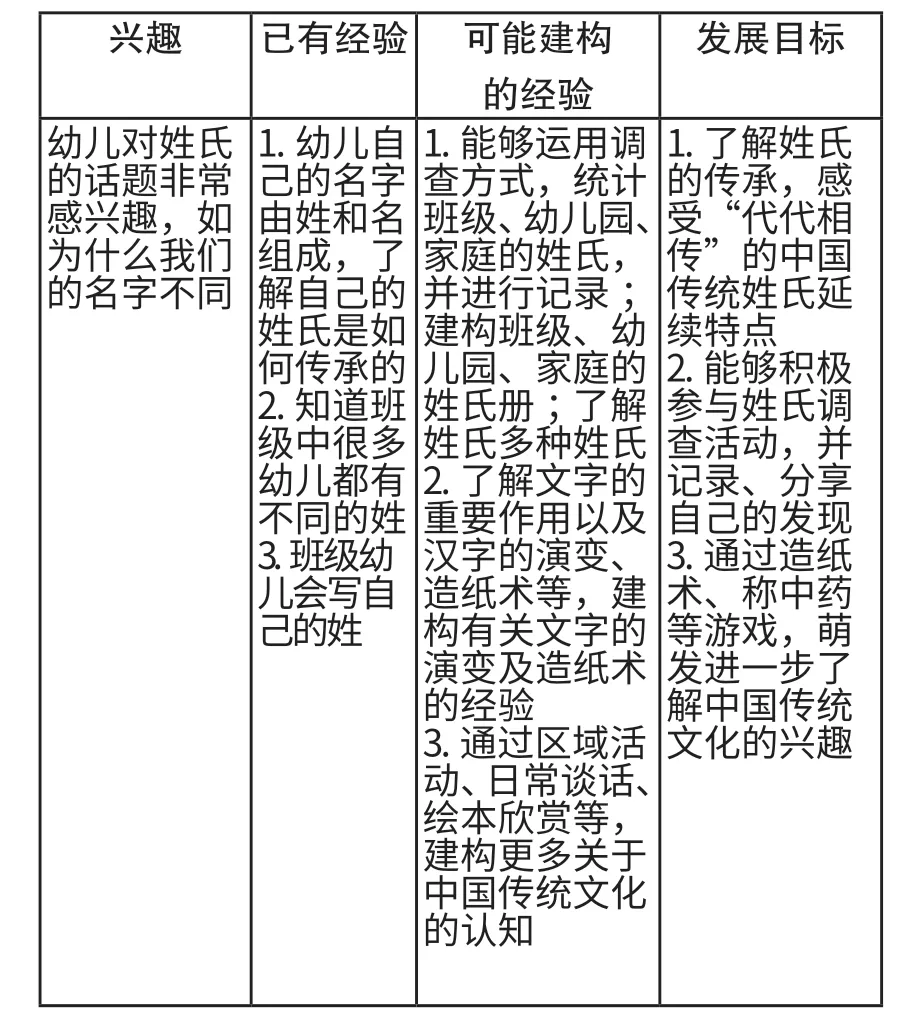

第二步,基于目標的解讀和對幼兒已有經驗的分析,對身邊資源進行分析,梳理出主題線索,并具體到支持路徑,即分解落實目標。教師不能只滿足于完成預設的主題內容,而要力求滿足幼兒真正的需要。通過審議,教師鏈接幼兒經驗、分析幼兒需求、切合幼兒特性,從周邊資源、社會熱點入手,梳理、篩選適宜的線索。教師基于對班級幼兒的了解以及課程推進的適宜性,從若干資源中梳理出四條線索:大(一)班“地圖”、大(二)班“航天”、大(三)班“限電”、大(四)班“百家姓”(見以下四表)。

幼兒興趣、經驗、發展目標記錄表【大(一)班:地圖】

幼兒興趣、經驗、發展目標記錄表【大(二)班:航天】

幼兒興趣、經驗、發展目標記錄表【大(三)班:限電】

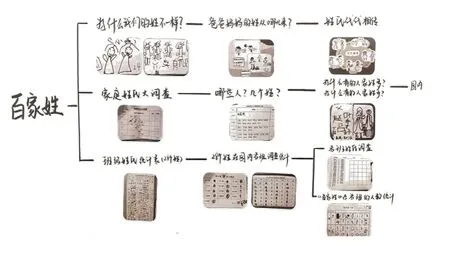

幼兒興趣、經驗、發展目標記錄表【大(四)班:百家姓】

第三步:集思廣益,分析不同支持路徑可開展的具體活動和活動形式。教研組包含了三個年齡段的教師,在尋找路徑時,跨年齡段執教的青年教師、骨干教師,其中還包含實施過這個主題課程的教師,以自由分組的形式,集思廣益,分析不同支持路徑可生發的具體活動內容及和形式,探索課程新的生長點,梳理課程脈絡,形成課程思維導圖,做好預設。教師預設多一點的可能性,能夠對幼兒的興趣、需要和問題,做出適宜、適時的回應。

二、推——沉浸式參與,聚焦問題搭支架

“推”是指課程的推進,“支架”是指為教師解決班本課程推進、深化的措施、支持。審議之后,各班圍繞預設的線索開展課程,園領導采用“聽聲音”“進現場”“共研討”等形式,助推班本課程的實施與推進。

(一)聽聲音——聚焦教師實踐問題

敏銳的教師一旦發現問題,及時向園領導反饋,幼兒園就可以做好準備,通過觀摩現場、互動研討等“進現場”方式,查找問題根源,探索解決策略。

(二)進現場——聚焦幼兒學習行為

園領導帶領骨干團隊,帶著一定的目標深入班級,聚焦幼兒學習行為,發現課程推進過程中的“真問題”,從而指導教師做好支持策略的優化。例如,大(四)班在開展班級姓氏調查時,設計的調查表無法滿足幼兒獨立自主完成的愿望。為此,師幼優化調查表,呈現多樣化、開放性的特點,支持幼兒按需調查、自主記錄。

(三)共研討——聚焦班本個性問題

園所要運用多樣化的研討方式,明確理念、梳理思路,推進實施。例如,在觀摩大(一)班圍繞“地圖”線索開展區域活動時,園領導發現,教師將預設的很多游戲都呈現在班級區域活動中,但幼兒對部分游戲并不感興趣。園領導通過與班級教師的隨機小組研討交流,發現教師的理念出現偏差:預設太多、想要太多、急于求成。通過溝通,教師意識到“等待幼兒”的重要性,將“快課程”轉化為“慢課程”,循序漸進地促進幼兒發展;在大(四)班姓氏調查活動中,教師通過研討,進一步優化了班本課程思維導圖(如圖所示)。

三、議——聚焦課程建設,開展課程后審議

班本化推進要立足課程建設主題,反思主題實施中班本課程推進的價值和意義。在《我是中國娃》主題課程進入尾聲時,我園以教研組為單位開展課程后審議,組織教師梳理班本課程。通過梳理,大家認為,在課程建設中可以從以下方面入手:一是深入觀察,解讀幼兒行為、分析幼兒經驗,根據幼兒的興趣、需要、問題等設計活動、開發資源;二是切入點宜小而精,圍繞幼兒在活動中生發的新問題靈活地運用、拓展資源,與幼兒的經驗形成有效鏈接;三是充分關注幼兒的興趣和需要,創設適宜的活動環境,支持幼兒的游戲行為,鼓勵幼兒在游戲中想象、創造、表達;四是課程是動態的、生長的,教師需要考慮課程內容、幼兒表現及環境資源的狀況,做出恰當、有效的支持與引導。

通過課程后審議,幼兒園團隊聚焦課程建設,在反思中理經驗、強理念,充分認識班本課程的建設,分析、思考、梳理、行動的重要性:分析了幼兒核心經驗、思考幼兒發展需要及興趣點、梳理資源的價值及運用形式、行動中落實班本課程建設等。

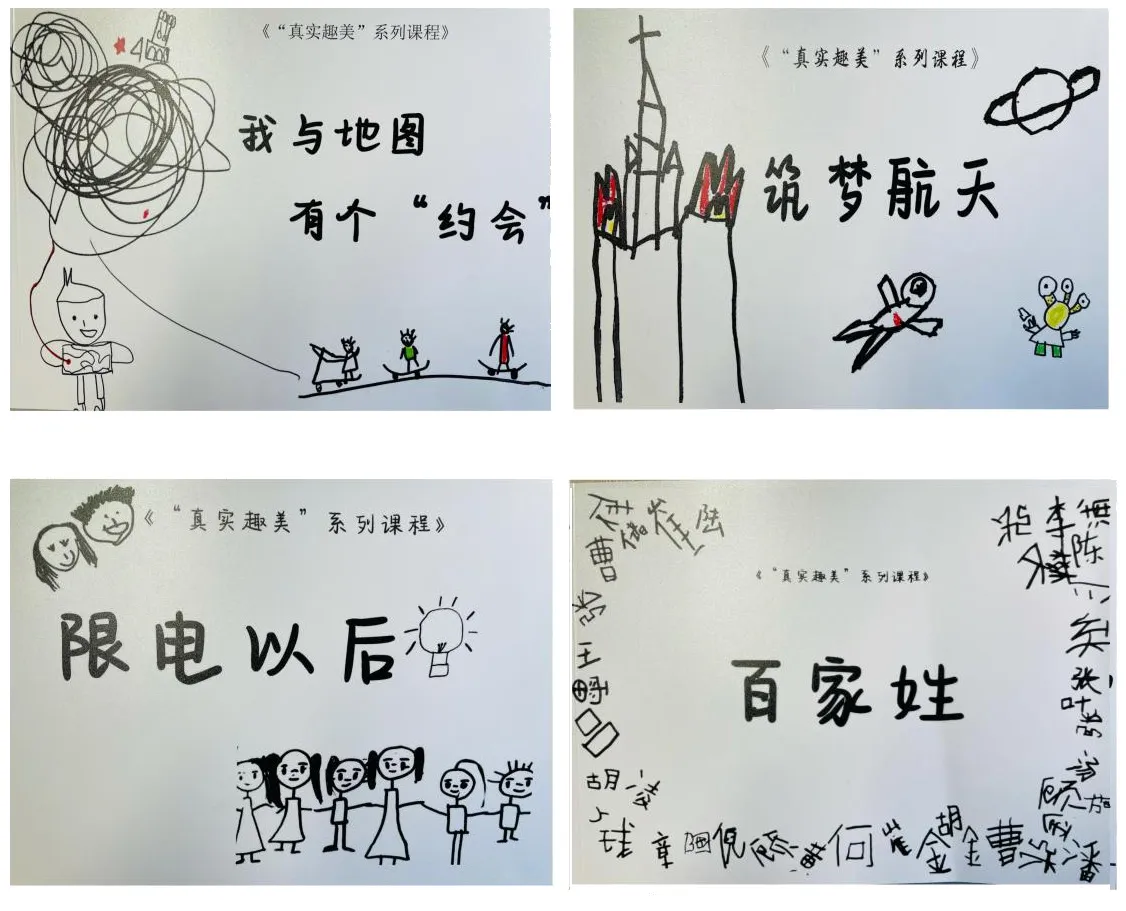

四、拔——優化園本課程,凸顯班本特色

“拔”是成果的梳理、經驗的總結。有效的課程資源梳理,可以以點帶面,在呈現課程成果的同時,使教師再思考課程實施的價值,形成未來課程的參照藍本。一方面,我園緊扣班本課程脈絡,收集幼兒的“畫”與“話”,制作課程書。在課程實施過程中,園領導要引導教師厘清課程脈絡,提醒教師做“有心人”,有意識地收集幼兒的“畫(表征)”與“話(表達)”,最終梳理成冊,做成課程書,讓課程“看得見”;另一方面,我園總結經驗,推進幼兒園的后續課程建設和課程實施。園領導要鼓勵教師積極撰寫隨筆,在記錄、反思、感悟中總結經驗;鼓勵教師梳理課程故事,并嘗試以視頻的方式,生動形象地呈現幼兒的行為及想法;鼓勵教師積極撰寫論文,以科研的視角審視班本課程的建設與推進。(下圖為課程書)

綜上所述,在主題課程的班本化實施過程中,幼兒園應注重“引”——基于真需要,探班本課程生長點;“推”——沉浸式參與,聚焦問題搭支架;“議”——聚焦課程建設,開展課程后審議;“拔”——優化園本課程,凸顯班本特色”,使師幼教學相長、班級和幼兒園相互成就,全面推進主題課程的班本化實施。