不孕癥病人首次輔助生殖治療病恥感和應對方式的相關性研究

冉小梅,李丹萍,梁玉蓮,楊妙清,劉飛飛,鄧明芬

美國疾病控制和預防中心最新規定:女性在無保護措施的性交1年后仍不能懷孕視為不孕[1]。不孕不育通常是一種給夫妻帶來嚴重壓力的嚴重疾病。生育是女性主要的角色,生育繁衍后代是夫妻的重要目標。女性因無法履行這一角色很可能招致家庭和社會的不滿。病恥感即“stigma”(污名)一詞最早由希臘人發明,指代身體記號,指暴露帶有此標記的人道德地位有點不尋常和不光彩。20世紀60年代,社會學家歐文戈曼夫將該詞從社會學領域應用到醫療衛生領域[2]。后諸多學者[3-4]將該詞與疾病、負面行為聯系起來。我國學者進一步給出了不孕癥女性病恥感的定義:不孕這種不被期望的特征,使病人產生的實際或想象的被羞辱、被排斥的害怕心理,并將這種害怕心理指向自己,表現出自責和自我貶損[5]。近年來國內對不孕癥病人病恥感的研究越來越關注,有研究表明,不孕癥女性進行首次體外受精-胚胎移植周期治療可能面臨來自家庭和公眾的壓力而產生恥辱[6]。本研究擬調查不孕癥女性在首次進行輔助生殖治療時所產生的病恥感現狀,分析不同程度病恥感所采取應對策略,為后期不孕癥女性在治療時對其行為進行干預提供參考依據。

1 對象與方法

1.1 對象 采用便利抽樣法對廣州市某三級甲等醫院生殖中心門診就診的312例不孕癥病人進行問卷調查。納入標準:①符合世界衛生組織(WHO)不孕癥的診斷標準[7];②在中心首次進入輔助生殖周期治療的病人;③已婚;④有正常閱讀、寫字能力。排除標準:①視力障礙或聽力障礙;②凍卵治療或男方因睪丸組織精子提取/睪丸附睪取精(TESA/TESE)進行輔助治療的不孕癥女性病人。

1.2 方法

1.2.1 調查工具 ①一般資料調查表:采用自行設計的一般資料調查表,內容包括病人一般人口統計學資料(年齡、婚齡、職業、教育程度、居住地等)及一般臨床資料(不孕類型、不孕年限、不孕因素等)。②病恥感量表(The Infertility Stigma Scale,ISS):秦楠以自我感知理論和ABC理論為基礎編制測量中國女性不孕病人病恥感的問卷[8]。分為自我貶損(7個條目)、社會退縮(5個條目)、周圍人群的羞辱(9個條目)和家庭的羞辱(6個條目)4個維度。前2個維度測量病人自我羞辱感,后2個維度測量病人感知到的羞辱。采用Likert 5級評分法,從完全不同意到完全同意分別計1~5分,共27個條目,總分27~135分。27~63分為輕度病恥感,64~100分為中度病恥感,101~135分為重度病恥感。得分越高表明女性感受到的病恥感越強。該量表的信效度良好,總量表及各維度Cronbach′s α系數在0.77~0.94,重測信度0.91,內容效度0.92。③醫學應對量表(Medical Coping Modes Questionnaire,MCMQ):由Feifel等編制,經漢化后形成中文版醫學應對方式量表[9]。采用Likert 4級評分法按1~4分計分,其中有8個條目反向計分,共20條目。分為面對、回避和屈服3個維度,各維度得分越高,越傾向于該應對策略。各維度Cronbach′s α系數為0.69~0.76,重測相關系數分別為0.66、0.85和0.69。

1.2.2 調查方法 本研究采用問卷調查法,發放問卷340份,回收330份,剔除無效問卷18份,有效問卷312份,問卷有效率為91.76%。

2 結果

2.1 不孕癥病人人口統計學變量和臨床資料分布情況 本研究不孕癥病人婚齡0.5~19(5.07±3.71)年;不孕時間為0~15(4.01±2.97)年,其他詳見表1。

表1 不孕癥病人人口統計學變量和臨床資料分布情況(n=312)

2.2 不孕癥病人病恥感及各維度得分(見表2)

表2 不孕癥病人病恥感得分 單位:分

2.3 不孕癥病人與常模[9]醫學應對得分比較 本研究結果顯示,312例不孕癥病人面對得分低于常模,回避、屈服得分均高于常模(P<0.05)。詳見表3。

表3 不孕癥病人與常模醫學應對方式得分比較 單位:分

2.4 不同人口學特征和臨床特征的不孕癥病人病恥感得分比較 本研究結果顯示,不同年齡、家庭人均月收入、教育程度的不孕癥病人病恥感水平比較差異有統計學意義(P<0.05)。不同職業、不孕因素、治療方案、不孕年限、婚齡、居住地、家庭同居人口的不孕癥病人病恥感總得分比較差異無統計學意義(P>0.05)。但不同婚姻狀態的不孕癥病人家庭恥辱得分差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表4。

表4 不同人口學特征和臨床特征的不孕癥病人病恥感得分比較 單位:分

2.5 不孕癥病人醫學應對方式與病恥感的相關性 本研究結果顯示,不孕癥病人面對與病恥感及各維度均呈負相關,回避和屈服與病恥感各維度呈正相關。見表5。

表5 不孕癥病人醫學應對方式與病恥感的相關性分析

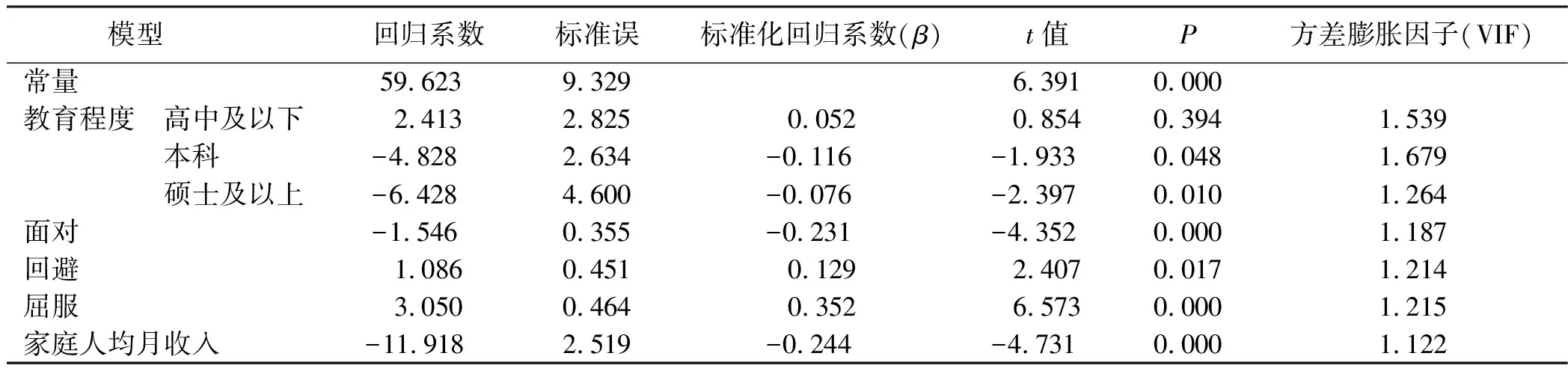

2.6 不孕癥病人病恥感及各維度多元線性回歸分析 本研究結果顯示,教育程度、家庭人均月收入、面對、回避、屈服3個自變量之間不存在多重共線性,回歸方程顯著F=16.96,P<0.001。本線性回歸模型較真實可靠反映出面對、回避、屈服、人均月收入對病恥感的影響情況:“面對”(β=-0.231,P=0.000)和“屈服”(β=0.352,P=0.000)的應對方式及家庭人均月收入(β=-0.244,P=0.000)可以顯著影響病恥感(R2=0.281,調整后R2=0.264)。見表6。

表6 不孕癥病人病恥感多元線性回歸分析(n=312)

3 討論

3.1 首次輔助生殖治療的病人病恥感處于輕度水平 不孕癥病人病恥感得分為(51.95±20.64)分,處于輕度水平。低于姜瓔釗等[5]研究結果的(67.93±17.24)分,高于Kaya等[10]的研究結果(47.54±18.60)分。可能由于本次調查對象為擬進行IVF治療的不孕癥病人,由于輔助生殖治療存在長期性和不確定性,首次治療尚未體會到整個治療階段帶來的復雜心理。李暉等[11]認為接受治療超過1年的不孕癥婦女的恥辱感水平高于接受治療不足1年的婦女。可對不孕癥病人治療的不同治療周期、不同階段(促排、取卵、移植等)的心理問題做進一步的探討。也可能由于地域、文化的差異,研究方法和調查工具的不同,導致研究結果的差異。本組病人病恥感各條目均分由高到低依次為社會退縮(2.34±0.92)分、自我貶損(1.92±0.91)分、家庭羞辱(1.80±0.84)分、周圍人群羞辱(1.78±0.80)分。與姜瓔釗等[5,12]結果一致,都反映出了不孕癥病人的病恥感來源于自身內部因素多于外部因素。原因可能在于:其一,我國自古以來的傳統文化使得婦女傳統的生育觀念已根深蒂固:繁衍后代并“傳宗接代”,因為懷孕和分娩發生在女性體內,生育是女性身份的重要特征,由此產生負面的自我認知;其二,生孩子在社會和家庭起著重要的決定因素,因無法履行“母性”這一重要的社會和家庭角色而被疏遠和孤立、被侮辱和不被理解以及對這些行為有負面的自我認知,這使得不孕婦女產生強烈的缺失感、被孤立感。

3.2 不孕癥病人病恥感的影響因素 本研究結果顯示,高齡者病人在首次助孕產生的病恥感比低齡女性更強,會更擔心生育能力隨著年齡的增長而下降,這使她們更容易受到社會各方面及他人的歧視和偏見。她們會限制自己的社會關系,在社交中遇到孕婦或為人母親友人會感到不安,會阻止有關不孕癥的話題[13]。本研究表明,病人的不孕類型在社會退縮方面表現有差異。可能由于繼發不孕病人有過妊娠經歷,但妊娠未成功承受的壓力較大,而社會退縮維度各條目大多是有關社會討論的懷孕與孩子事件的問題,病人不愿意談論有關這方面的問題,表現出社會退縮。本研究結果顯示,有較好的經濟條件和教育程度較高的不孕癥病人病恥感相對較低,這有助于她們更好地準備應對負面輿論的壓力,從而降低病恥感。有研究也認為受教育程度較低、經濟條件較差、工作收入較低不孕癥病人的病恥感更高[6,14]。

3.3 不孕癥病人傾向采取回避、屈服的應對策略 針對不孕癥病人的應對方式問題不同學者的結論眾說紛紜。有研究推測不愿采取“面對”應對策略的不孕女性,多選擇回避的防御機制,接受不孕的女性會積極尋找應對疾病的方法,而不是屈服于疾病[15]。蔡艷娜等[16]認為采取積極面對應對通常能夠激發內心自信樂觀的人格特質,正確面對和認知疾病,積極配合醫護人員,以期更好地解決不孕問題,與沈麗雯等[17]觀點一致。有研究也表示積極應對相對消極應對更有引導其改變屈服、回避的態度,轉變其生育觀念,建立正確的認知,激發其內在的積極力量,以良好的心態應對疾病[18]。本研究結果顯示,不孕癥病人采取“面對”應對策略的得分低于常模人群,“回避”“屈服”均高于常模人群。說明不孕癥病人更多采取回避、屈服方式,以減少或避免負面情緒刺激,與鄧桂英等[19]研究結果一致。本研究還發現,面對與病恥感總分及各維度得分均呈負相關,回避和屈服與病恥感總分及各維度得分呈正相關。這表明,病人采取面對應對策略有助于降低病恥感,采取回避和屈服的應對策略導致病恥感增強。更充分說明了積極的應對方式增加適應能力,改善身心狀態,而消極的應對方式則會增加病人的心理壓力,使其產生強烈的病恥感。

4 小結

具有不孕特征的婦女往往會經歷一系列負面的認知和行為過程。醫務人員需要在不同的治療節點及時給予更多的關注和支持。同時應當重視和加強對護士進行心理支持和咨詢方面的培訓。本研究存在一些局限性:首先,無法確定研究對象所提供與病恥感有關的信息是否可靠;其次,便利抽樣可能會造成抽樣偏差。本研究采用的橫斷面設計,未收集長期治療后的結果指標,建議后續研究可進一步開展。