種植方式與密度對壟作大果花生生長發育及產量品質的影響

陳雷 賀群嶺 范小玉 張楓葉 張軍 劉衛星 李可 吳繼華

摘要:以高產大果花生商花21號為材料,采取裂區試驗設計,種植方式為主處理[設A1(單粒播)、A2(雙粒播)2種種植方式],密度為副處理[設B1(9.0萬穴/hm2)、B2(13.5萬穴/hm2)、B3(18.0萬穴/hm2)、B4(22.5萬穴/hm2)、B5(27.0萬穴/hm2)5個密度],研究單雙粒播不同種植密度對壟作大果花生葉面積指數、干物質積累、經濟性狀、產量及品質的影響,探討河南地區大果花生高產適宜的種植方式與密度。結果表明,單粒播花生主莖高、側枝長顯著低于雙粒播,總分枝、單株結果數顯著多于雙粒播,單株干物質量和生產力顯著大于雙粒播,并能在生育后期保持較高的葉面積指數;單雙粒播花生品質差異不顯著;隨著種植密度的增加,葉面積指數、百果質量、百仁質量、出仁率、飽果率提高,單粒播單株干物質量、生產力、結果數減少幅度小于雙粒播。單雙粒播分別在22.5萬、18.0萬穴/hm2密度條件下,產量最高,達7 093.55、7 030.18 kg/hm2,單粒播節約用種37.5%。單粒播促單株發育、穩光合葉面積、節約種植成本,適當增加種植密度是高產的關鍵。

關鍵詞:大果花生;單雙粒播;葉面積指數;干物質積累;產量;品質

中圖分類號:S565.204 文獻標志碼: A

文章編號:1002-1302(2022)04-0073-05

收稿日期:2021-05-24

基金項目:河南省花生產業技術體系專項(編號:S2012-05-G01);河南省重大科技專項(編號:201300111000)。

作者簡介:陳 雷(1984—),男,河南商丘人,碩士,副研究員,從事花生育種及高產栽培技術研究。E-mall:chenlei19841@126.com。

通信作者:吳繼華,研究員,從事花生育種及高產栽培技術研究。E-mall:wjihua122@163.com。

花生是我國重要的經濟作物和油料作物,總產量位居世界第1位[1],在河南是第三大作物[2]。近年來隨著生活水平的不斷提高,對花生油、花生制品需求量逐步增加,糧油用地矛盾加大,進一步提高花生單產和利潤是面臨的新挑戰。其中花生用種量大一直是遏制花生利潤的重要因素。花生單粒播種獲得傳統雙粒播產量的可行性早年已有研究[3-4],梁曉艷等發現適宜密度的單粒播花生比雙粒播顯著提高花生生育后期葉片的碳氮代謝水平、改善冠層微環境、提高花生籽仁的品質并且提高單株及群體氮磷鉀積累吸收量[5-7];馮燁等發現單粒精播花生的耕層根系長度、體積和吸收面積比雙粒播花生顯著增加,并提高花后活性氧代謝水平,延緩植株的衰老,改善群體和莢果干物質積累[8-9];單粒播種植更利于產量性狀的發育、形成豐產株型和群體[10-12],配合壟作、寬窄行種植[13-16]更易創建出合理的群體冠層結構、提高光的截獲率及利用率,改善群體通風能力,減少夜間群體消耗;楊中旭等研究發現,麥后夏直播起壟覆膜和平播覆膜種植的單粒播產量均顯著高于對照雙粒播,適宜種植密度為21.0萬~22.5萬穴/hm2[17];陳雷等研究發現,平作等行距種植方式下,單粒播在27.14萬穴/hm2種植密度條件下,夏播花生能取得高于傳統雙粒播的產量[18];鄭亞萍等研究表明,春播和麥套單粒播種花生均能取得高于雙粒播的產量,小粒花生單粒播適宜種植密度高于大粒花生[19];董文召等研究表明,大花生品種商花6號在2.25×105穴/hm2密植的情況下,單粒等行種植產量高于傳統雙粒播,小花生品種遠雜9102在2.70×105穴/hm2密植的情況下,單粒寬窄行種植產量高于傳統雙粒播[20];陳夢非研究發現,風沙半干旱區花生種植,在18.895 5萬株/hm2密度下覆膜單粒種植最佳[21];權保全等研究發現,在幼齡果園間作花生,單粒精播最適密度為19.18萬穴/hm2,產量顯著高于雙粒播對照,節種20.8%[22]。前人研究表明,在不同種植區域內單粒播種植花生均能獲得比雙粒播更高的產量,但適宜的種植模式和密度存在差異。本試驗研究了壟作寬窄行模式下,單雙粒播在低-中-高密度范圍,大果花生商花21號干物質積累、葉面積指數、經濟性狀、產量及品質差異與規律,以期為河南地區大果花生壟作單粒播推廣、實現節本增效提供可靠的理論依據。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

試驗于2019年在商丘市農林科學院雙八試驗基地進行。供試花生品種為河南省審大果花生品種商花21號,土壤類型為兩合土,耕層土壤有機質含量為12.1 g/kg、全氮含量為83.2 mg/kg、速效氮含量為52.4 mg/kg、速效磷含量為25.7 mg/kg、速效鉀含量為52.5 mg/kg、交換性鈣含量為 10.9 g/kg。試驗田為地勢平坦、排灌良好的高產田。5月23日播種,播種前施硫酸鉀復合肥(14% N,16% P2O5,14% K2O)750 kg/hm2作為底肥,花生生長期間未追肥,生育期內除草4次、澆水2次,9月20日收獲。

1.2 試驗設計

試驗采用裂區設計,重復3次,小區長8.34 m,寬2.4 m,6行區,平均行距40 cm;采用起壟種植,壟面寬55 cm,壟面窄行距30 cm。試驗分2種種植方式:A1(單粒精播)和A2(雙粒穴播);設5個密度處理:B1(9.0萬穴/hm2)、B2(13.5萬穴/hm2)、B3(18.0萬穴/hm2)、B4(22.5萬穴/hm2)、B5(27.0萬穴/hm2)。

1.3 測定項目和數據分析

1.3.1 干物質測定 分別于花生苗期、開花下針期、結莢期、飽果成熟期,取植株根、莖、葉,每小區取樣6株,烘箱內105 ℃殺青0.5 h,然后將溫度調至80 ℃烘干稱質量。

1.3.2 葉面積指數測定 利用便攜式植物冠層分析儀(LP-80,美國),分別于苗期、開花下針期、結莢期、飽果成熟期進行測定。

1.3.3 農藝性狀 各處理于收獲前每小區取10株,測定主莖高、側枝長、總分枝數、單株結果數。

1.3.4 產量及構成要素 以試驗小區為單位收獲,莢果曬干后稱質量,同時測定百果質量、百仁質量、出仁率、飽果率、單株生產力。

1.3.5 數據處理 采用 Microsoft Excel 2003 處理數據和圖表繪制,用DPS v8.01數據分析軟件進行數據分析,采用LSD進行差異顯著性分析。

2 結果與分析

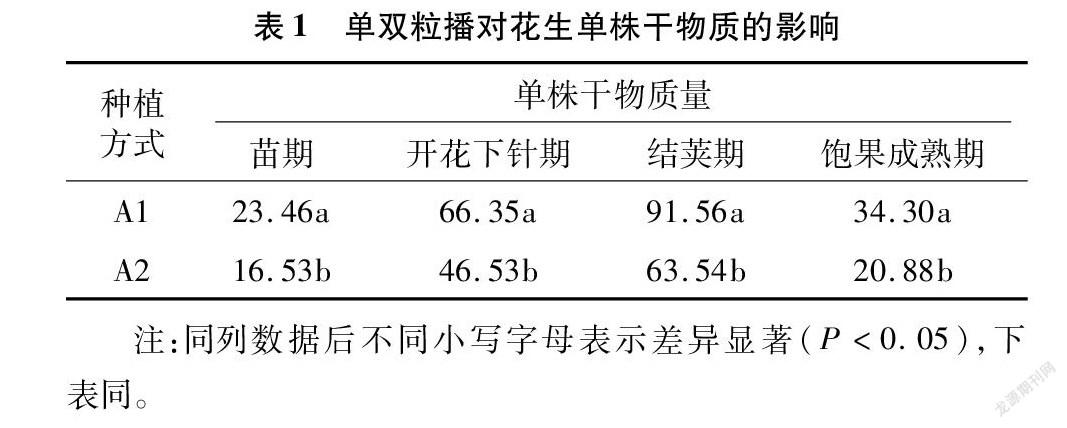

2.1 單雙粒播和密度對花生單株干物質的影響

由表1可以看出,在整個生育期內,單粒播花生單株干物質量在每個生育階段均顯著高于雙粒播,分別高41.92%、42.60%、44.10%、64.27%;單雙粒播單株干物質積累量整體均呈先增加后降低的趨勢,單粒播干物質積累速率較大,結莢期達到最大,隨著進入飽果成熟期,單株干物質量減少,分別降低62.54%、67.14%,說明單粒播更有利于花生單株干物質的積累,并在后期下降幅度較小,為花生取得較高的單株生產力提供充足的物質基礎。

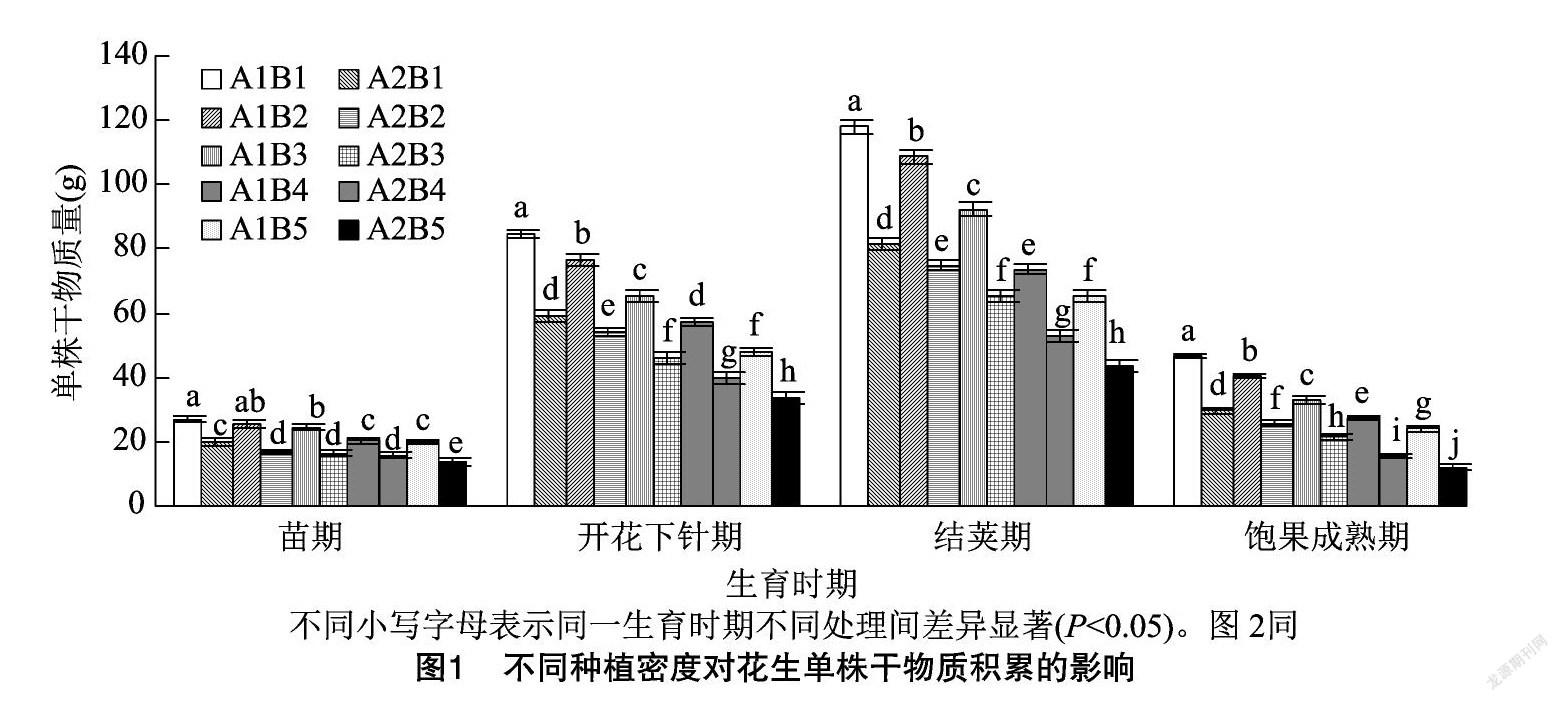

由圖1可以看出,相同種植密度下,單粒播單株干物質量顯著大于雙粒播,隨著種植密度增加,除苗期外,單雙粒播的單株干物質量均呈顯著減少,在B1~B5密度區間,4個生育時期,單粒播單株干物質量分別下降25.61%、43.15%、44.66%、48.25%,雙粒播單株干物質量分別下降31.28%、43.46%、46.74%、59.25%,說明增加種植密度對單粒播單株干物質積累影響相對較小。

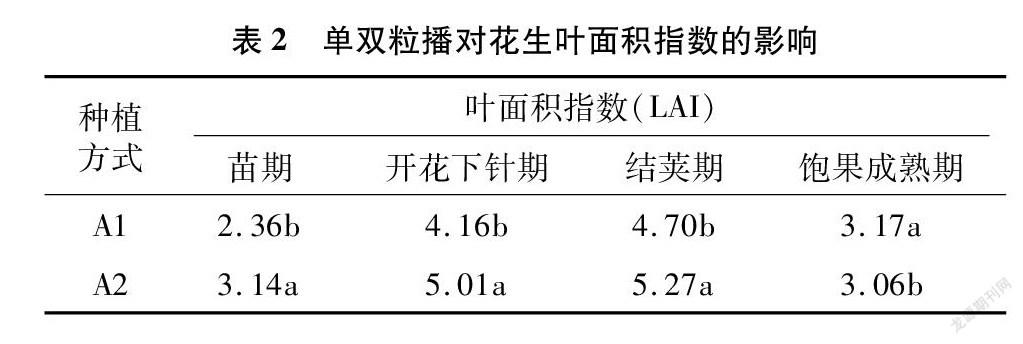

2.2 單雙粒播和密度對花生葉面積指數的影響

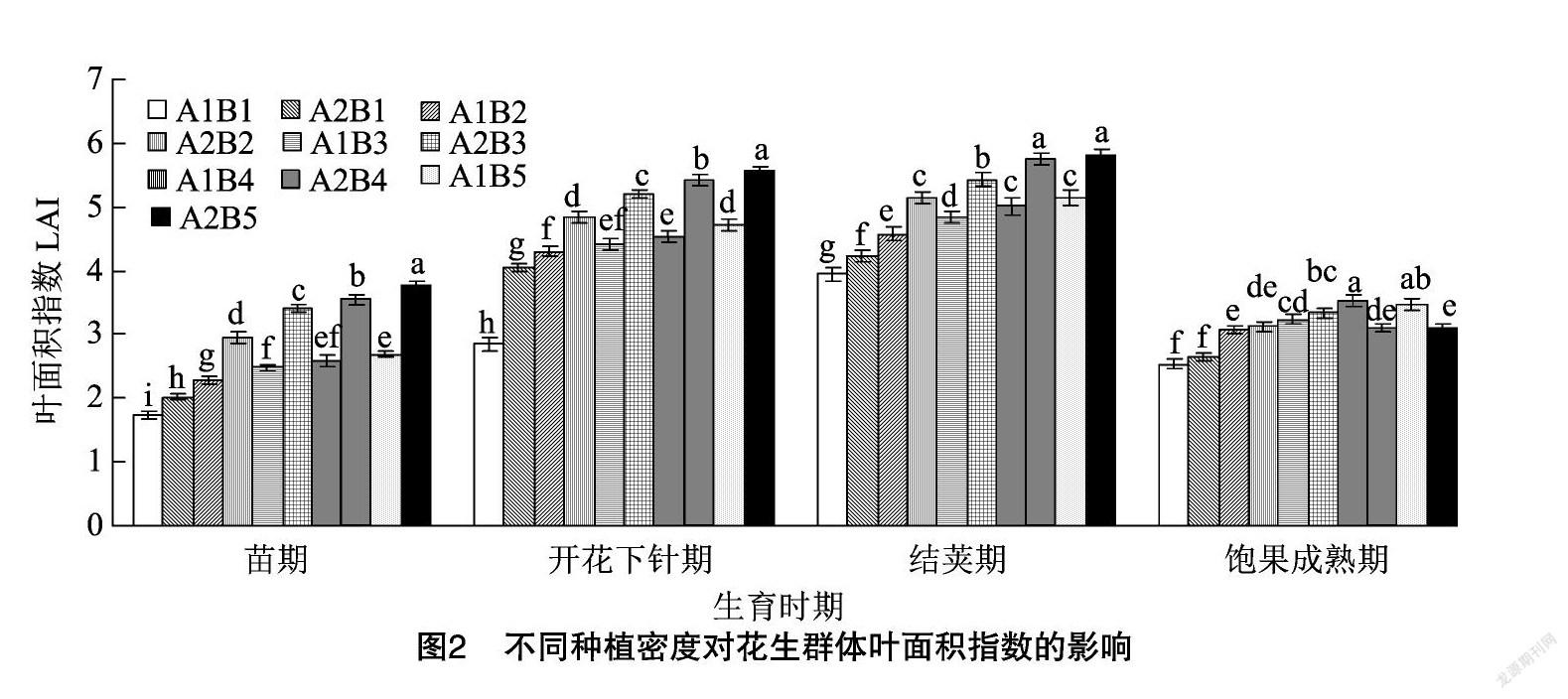

葉面積指數(LAI)是反映花生群體光能利用率的重要指標。由表2可以看出,整個生育期單雙粒播葉面積指數均呈先增加后減少的變化趨勢,苗期至開花下針期增長最快,開花下針期到結莢期增長緩慢,結莢期到飽果成熟期下降;雙粒播的葉面積指數在苗期、開花下針期、結莢期均顯著大于單粒播,在飽果成熟期顯著小于單粒播,說明雙粒播群體葉面積指數在生育后期下降明顯較快,單粒播在生育后期維持較高的葉面積指數。

由圖2可以看出,從苗期到結莢期,相同密度下雙粒播葉面積指數顯著大于單粒播,到飽果成熟期,低中密度(B1、B2、B3)下,雙粒播葉面積指數大于單粒播,但差異不顯著,高密度(B4、B5)處理下,雙粒播葉面積指數顯著小于單粒播,說明各密度下雙粒播葉面積指數均比單粒播下降較快,特別是高密度條件下。

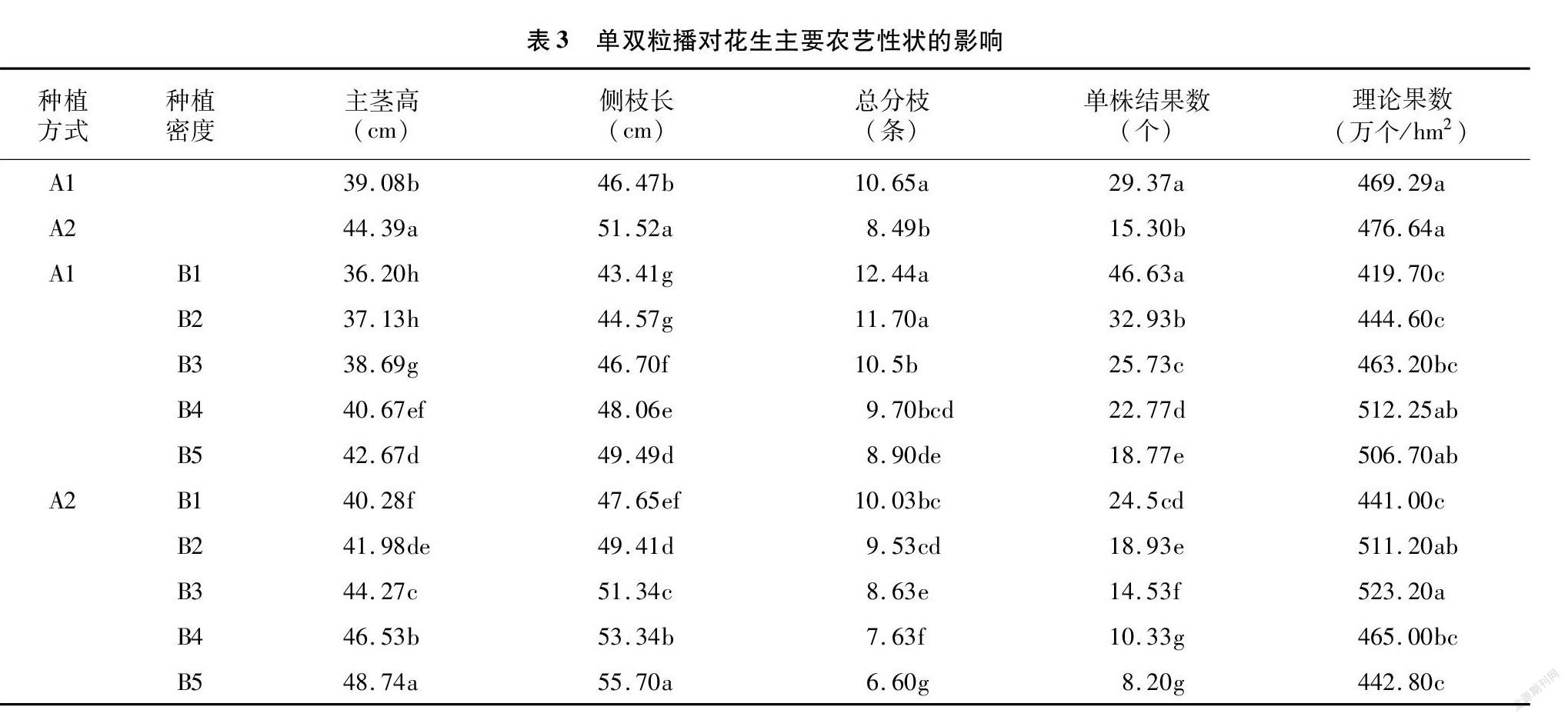

2.3 單雙粒播不同密度對花生主要農藝性狀的影響

由表3可以看出,整體上,單粒播主莖高、側枝長顯著低于雙粒播,分別降低11.96%、9.80%,單粒播總分枝、單株結果數顯著高于雙粒播,分別增加25.44%、91.96%,理論上單雙粒播每公頃果數差異不顯著,其中A1B4、A1B5、A2B2、A2B3處理果數達500萬個以上。單雙粒播主莖高、側枝長均隨密度的增加而增加,單粒播主莖高、側枝長最低為36.20、43.41 cm,最高為42.67、49.49 cm,相差6.47、6.08 cm,雙粒播主莖高、側枝長最低為40.28、47.65 cm,最高為48.74、55.70 cm,相差8.46、8.05 cm;單雙粒播總分枝、單株結果數均隨密度的增加而減少,分別減少28.46%、59.75%,34.20%、66.53%,說明在增加種植密度時,雙粒播種植方式下花生單株的生長發育受到更大的影響。

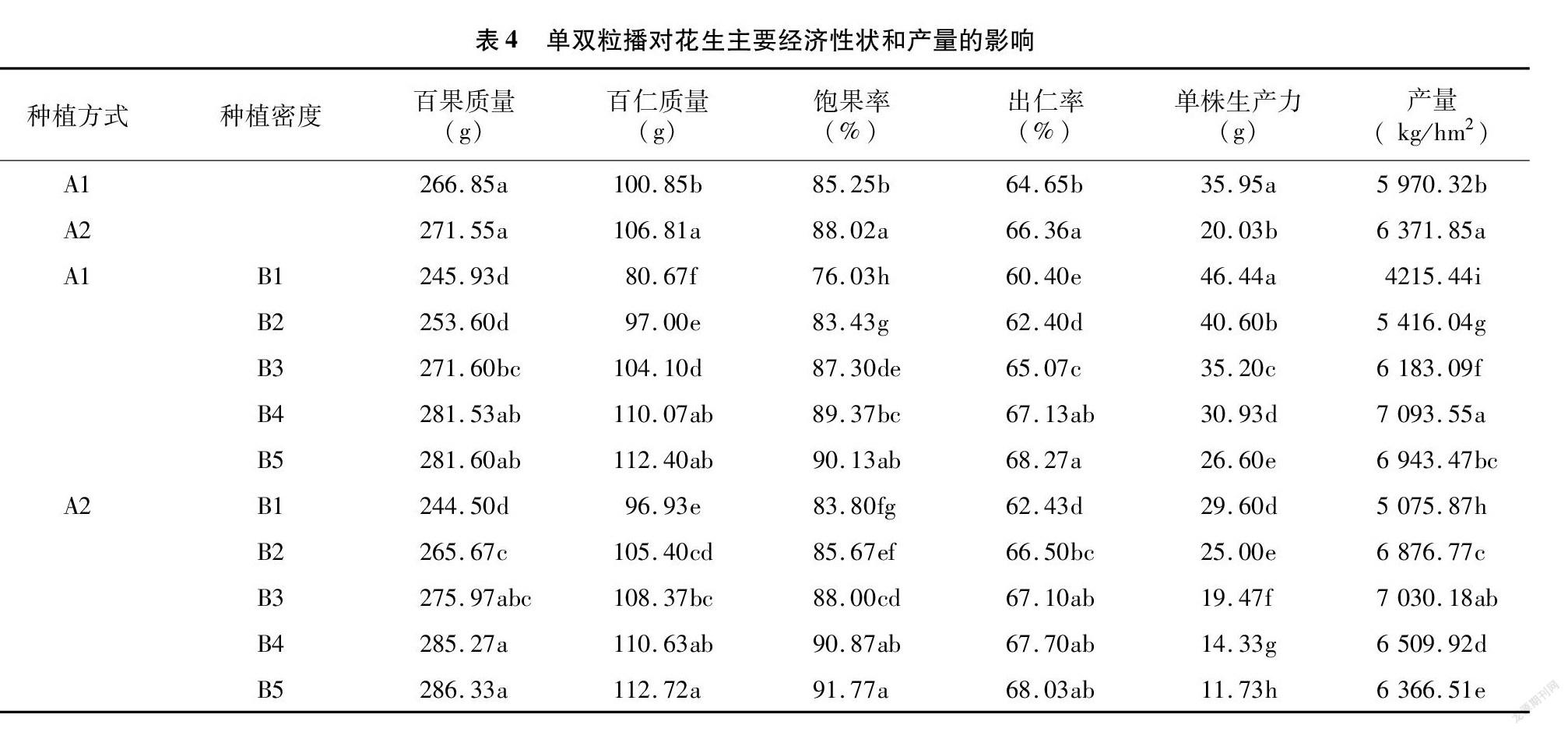

2.4 單雙粒播不同密度對花生主要經濟性狀和產量的影響

由表4可以看出,整體上,單粒播百果質量略小于雙粒播,百仁質量、飽果率、出仁率和產量顯著低于雙粒播,分別減少5.58%、3.15%、2.58%、6.30%,但單株生產力顯著高于雙粒播,增加79.48%,說明單粒播單株生產力優勢主要依靠單株結果數。在B1~B5密度條件下,單雙粒播百果質量、百仁質量、飽果率、出仁率隨著種植密度增加均呈增加趨勢,因為花生生長空間變小,花期縮短,結果集中,莢果較為飽滿、大小一致性高;單雙粒播的單株生產力隨密度增加而減少,單粒播單株生產力下降42.68%,雙粒播單株生產力下降60.37%,相同密度下,單粒播單株生產力比雙粒播分別高56.89%、62.40%、80.79%、115.84%、126.77%。

A1B4處理花生產量最高達7 093.55 kg/hm2,其次A2B3處理為7 030.18 kg/hm2,差異不顯著;A1B5處理產量小于A2B3處理,但差異不顯著;所以單粒播在B4(22.5萬穴/hm2)~B5(27.0萬穴/hm2)密度范圍內均能取得傳統雙粒播的產量,雙粒播在B3(18.0萬穴/hm2)密度下,產量最高。

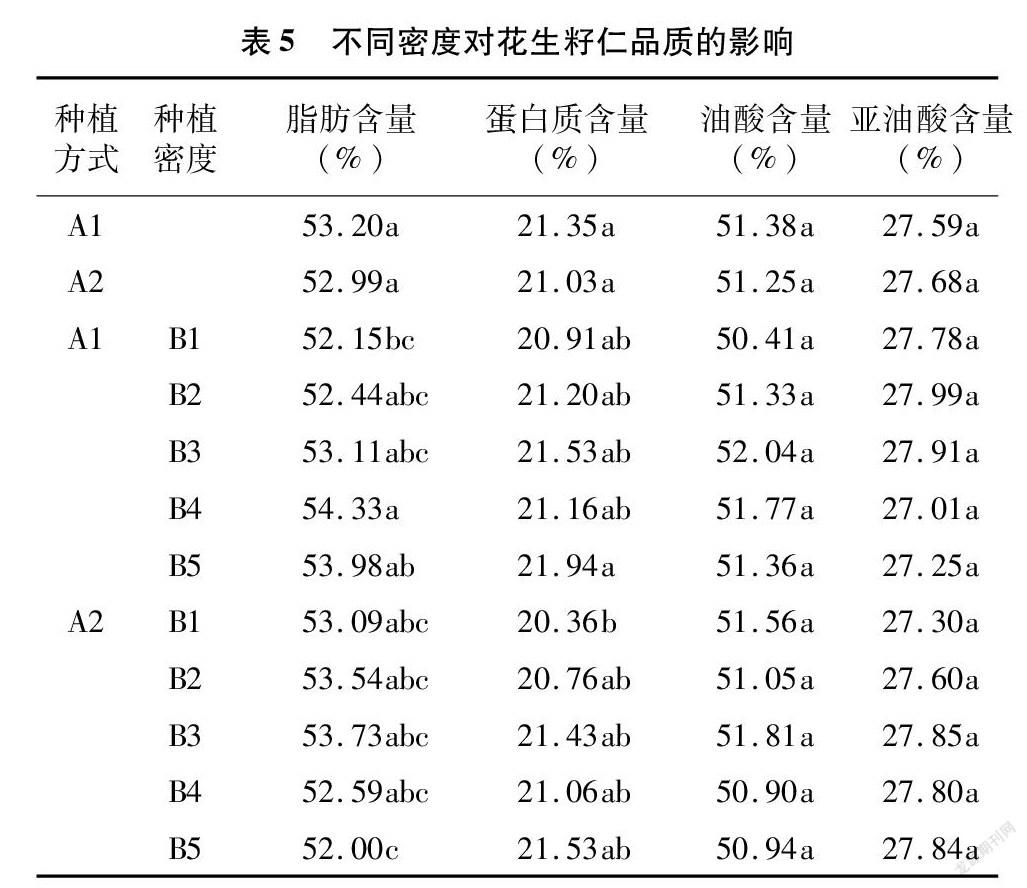

2.5 單雙粒播不同密度對花生籽仁品質的影響

由表5可以看出,單雙粒播處理之間品質差異不顯著,單粒播品質略好于雙粒播;單粒播隨密度增加除脂肪含量A1B4顯著大于A1B1外,對蛋白質、油酸、亞油酸影響不明顯,整體上B3、B4、B5密度下表現略好;雙粒播隨密度增加對脂肪、蛋白質、油酸、亞油酸影響不明顯,整體上B1、B2、B3密度下表現略好。

3 討論與結論

種植密度直接影響作物開花習性[23]、冠層結構[24-25]、光合性能[26-27]等生理和生物學指標,種植方式[18]、播期[28-29]等因素配合合理的種植密度,才能實現個體發育和群體相協調,從而提高作物產量。本研究發現,單粒播單株干物質量顯著大于雙粒播,隨著種植密度的增加,單粒播單株干物質量減少幅度小于雙粒播,說明單粒播方式促進單株干物質積累,并受密度影響較小,適合增密;雙粒播形成的葉面積指數顯著大于單粒播,但到飽果成熟期顯著小于單粒播,并且A1B4、A1B5處理顯著大于A2B4、A2B5處理,說明雙粒播花生群體結構特別是高密度條件下,產量形成關鍵期易出現早衰、落葉較重情況,難以維持較高光合葉面積,這與馮燁等[8]和劉俊華等[30]的研究結果一致。

高產群體生物量較高,地上部易于出現冗余現象。本研究表明,單粒播的群體主莖高、側枝長顯著低于雙粒播,但也達到了39.08、46.47 cm,單粒播B4、B5密度下的群體高度與雙粒播B1、B2密度下的群體高度差異不顯著;單粒播總分枝與單株結果數顯著大于雙粒播,隨著密度增加減少幅度小于雙粒播,說明增加種植密度時,單粒播利于減少花生個體間競爭,植株個體發育充分,群體不易形成旺長,這與張佳蕾等的研究結果[11,31]一致。

本研究表明,整體上單粒播的百果質量、百仁質量、飽果率、出仁率低于雙粒播,這是因為本試驗前段設定種植密度較小,單粒播的花生單株生長空間過于充分,加上花生的生長習性,單株莢果數量多、飽滿度不高、大小一致性差[15,20,32]所致,但高產的A1B4、A1B5處理百果質量、百仁質量、飽果率、出仁率均大于A2B3處理,所以合理密度下單粒播有利于花生商品性提升。

花生籽仁品質也是花生生產中需要注重的方面。梁曉艷等研究表明,單粒播中、低種植密度能改善大果花生籽仁品質[5];黃志鵬等研究表明,不同種植密度間脂肪含量差異不明顯,而低和高密度之間的蛋白質、油酸、亞油酸含量差異較為明顯[33]。本研究表明,整體上,單粒播花生籽仁品質略好于雙粒播,不同密度對籽仁品質影響不明顯,與李玉芳等[34]、張倩[35]的研究結果相似,但過低的單粒種植密度不利于脂肪的積累,可能跟籽仁發育不飽滿有關。

單粒播能促單株積累、穩光合面積、控群體旺長、提升商品性,適宜增密創高產。河南地區大果花生單雙粒播分別在密度22.5萬、18.0萬穴/hm2條件下,產量達最高,且差異不顯著,分別為 7 093.55、7 030.18 kg/hm2,單粒播節約了37.5%的用種量,達到了節本增效的效果。

參考文獻:

[1]萬書波. 花生產業經濟學[M]. 北京:中國農業出版社,2010.

[2]董文召,湯豐收,張新友. 河南省花生產業現狀與發展建議[J]. 河南農業科學,2007,36(10):8-10,15.

[3]王才斌,成 波,遲玉成,等. 高產花生單粒植群體密度研究[J]. 花生科技,1996(3):17-19.

[4]李安東,任衛國,王才斌,等. 花生單粒精播高產栽培生育特點及配套技術研究[J]. 花生學報,2004,33(2):17-22.

[5]梁曉艷,郭 峰,張佳蕾,等. 適宜密度單粒精播提高花生碳氮代謝酶活性及莢果產量與籽仁品質[J]. 中國油料作物學報,2016,38(3):336-343.

[6]梁曉艷,郭 峰,張佳蕾,等. 不同密度單粒精播對花生養分吸收及分配的影響[J]. 中國生態農業學報,2016,24(7):893-901.

[7]梁曉艷,郭 峰,張佳蕾,等. 單粒精播對花生冠層微環境、光合特性及產量的影響[J]. 應用生態學報,2015,26(12):3700-3706.

[8]馮 燁,郭 峰,李寶龍,等. 單粒精播對花生根系生長、根冠比和產量的影響[J]. 作物學報,2013,39(12):2228-2237.

[9]馮 燁,李寶龍,郭峰,等. 單粒精播對花生活性氧代謝、干物質積累和產量的影響[J]. 山東農業科學,2013,45(8):42-46.

[10]郭 峰,萬書波,王才斌,等. 不同類型花生單粒精播生長發育、光合性質的比較研究[J]. 花生學報,2008,37(4):18-21,39.

[11]張佳蕾,郭 峰,楊佃卿,等. 單粒精播對超高產花生群體結構和產量的影響[J]. 中國農業科學,2015,48(18):3757-3766.

[12]張佳蕾,郭 峰,孟靜靜,等. 單粒精播對夏直播花生生育生理特性和產量的影響[J]. 中國生態農業學報,2016,24(11):1482-1490.

[13]宋 偉,趙長星,王月福,等. 不同種植方式對花生田間小氣候效應和產量的影響[J]. 生態學報,2011,31(23):203-210.

[14]李東廣,余 輝. 花生壟作增產機理及配套栽培技術[J]. 農業科技通訊,2008(2):103-104.

[15]張 俊,劉 娟,臧秀旺,等. 不同種植方式密植對花生開花結實的影響[J]. 中國農業科技導報,2019,21(1):125-131.

[16]史普想,于洪波,于國慶,等. 大壟三行密植對花生的影響研究[J]. 遼寧農業科學,2014(4):84-86.

[17]楊中旭,李秋芝,尹會會,等. 麥后夏直播花生單粒精播適宜密度研究[J]. 山東農業科學,2016,48(7):44-47.

[18]陳 雷,吳繼華,范小玉,等. 種植方式與密度對高產田夏播花生性狀及產量的影響[J]. 山西農業科學,2017,45(7):1110-1113,1180.

[19]鄭亞萍,許婷婷,鄭永美,等. 不同種植模式的花生單粒精播密度研究[J]. 亞熱帶農業研究,2012,8(2):82-84.

[20]董文召,張 俊,韓鎖義,等. 密植對花生產量的影響及品種耐密性分析[J]. 河南農業科學,2018,47(7):53-58.

[21]陳夢非. 花生單雙粒精播種植適宜密度研究[J]. 農業科技通訊,2014(7):134-136.

[22]權寶全,王國桐,白冬梅,等. 單粒精播密度對幼齡果園間作花生生長發育及產量的影響[J]. 作物雜志,2015(3):83-86.

[23]曲 杰. 不同密度對單粒播種夏花生開花規律及結實的影響[J]. 中國農學通報,2020,36(17):31-35.

[24]張 俊,王銘倫,于 旸,等. 不同種植密度對花生群體透光率的影響[J]. 山東農業科學,2010,42(10):52-54.

[25]趙艷花,楊世佳,黃文徹,等. 種植密度對山區玉米品種冠層結構和光合勢的影響初探[J]. 種子,2014,33(8):84-87.

[26]王之杰,郭天財,王化岑,等. 種植密度對超高產小麥生育后期光合特性及產量的影響[J]. 麥類作物學報,2001(3):64-67.

[27]謝志濤. 種植密度對不同基因型玉米雜交種光合特性及產量的影響[J]. 種子,2014,33(10):70-73.

[28]萬書波,王才斌,趙品績,等. 麥套花生套期與密度優化配置研究[J]. 中國油料作物學報,2004,26(4):55-58.

[29]程增書,徐桂真,王延兵,等. 播期和密度對花生產量和品質的影響[J]. 中國農學通報,2006,22(7):190-193.

[30]劉俊華,吳正鋒,李 林,等. 單粒精播密度對花生冠層結構及產量的影響[J]. 中國油料作物學報,2020,42(6):970-977.

[31]張佳蕾,郭 峰,苗昊翠,等. 單粒精播對高產花生株間競爭緩解效應研究[J]. 花生學報,2018,47(2):52-58.

[32]陳劍洪. 種植密度對花生開花結莢習性影響的研究[J]. 福建熱作科技,2006,31(3):4-5,3.

[33]黃志鵬,吳海寧,蔣 菁,等. 單粒精播密度對桂花系列花生植株性狀、開花及產量和品質的影響[J]. 西南農業學報,2020,33(8):1653-1658.

[34]李玉芳,馬 杰,肖才升,等. 單粒精播對花生農藝性狀及產量品質的影響[J]. 作物研究,2017,31(5):490-493.

[35]張 倩. 播期與密度對夏直播花生生理特性及產量、品質的影響[D]. 泰安:山東農業大學,2016.

3062500338265