技術科學的歷史表現形態及啟示

陳 悅,林 原

(大連理工大學科學學與科技管理研究所&WISE實驗室,遼寧 大連 116024)

黨的十九屆五中全會首次提出“把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐”。時隔半年,習近平總書記在兩院院士大會和中國科協第十次全國代表大會上又發出了“實現高水平科技自立自強”的“進軍號”和“動員令”,并首次明確指出,“要大力加強多學科融合的現代工程和技術科學研究,帶動基礎科學和工程技術發展,形成完整的現代科學技術體系。”這些新的提法和論斷體現出黨中央察勢和馭勢的科學研判與謀略以及對科學技術發展規律的準確把握,其中蘊含著深刻的技術科學思想。

錢學森先生于半個世紀之前就提出了技術科學思想。基于科學與技術的互動關系,他指出在基礎科學和工程技術之間有一類相對獨立的學問,它是基礎科學和工程技術之間的有機組合,這類獨立的學問有一個名稱,即“技術科學”。他本著“技術科學是工程的理論”這一觀點,將“技術科學”對應為英文“Engineering Sciences”,即技術科學和工程科學二者等價且內涵一致。錢學森先生以馬克思主義哲學為指導,運用實踐論和系統論的觀點,創造性地提出了現代科學技術體系的“基礎科學—技術科學—工程技術”三層次縱向結構,明確了技術科學在現代科學技術體系中橋梁紐帶的地位和作用。

我國已經建立了比較完整的科學技術體系,是世界上為數不多的學科建設較為全面的國家之一,技術科學理念在各個時期的科技發展規劃中都有所體現,科技實力正處于從量的積累向質的飛躍、從點的突破向系統能力提升轉變的重要時期。縱觀歷史,人類的認識與實踐活動正是通過由科學與技術互動而形成的技術科學在不斷前進。技術科學在現代科學技術體系中的“橋”的角色正是提升科技實力和系統能力的重要把手。它不僅是解決當今“卡脖子”問題的關鍵,更是在新一輪科技革命中把握主導權的關鍵。技術科學的發展是構建完整的現代科學技術體系的根本所在,而完整的現代科學技術體系才能孕育和支撐具有顛覆性意義的科技創新。本文梳理了技術科學的歷史表現形態,以期為我國當代技術科學發展提供一些啟示與思考。

1 技術科學的思想淵源

技術科學的思想最早可以追溯到17世紀哲學家培根提出的“自然哲學實踐論”。他認為自然哲學的目標不應該是簡單地為認識而認識,而應該是給人類生活提供新的發現和力量,進而去支配和改造自然。培根在他的《新大西島》中描述了一所烏托邦式的教學科研機構“所羅門宮”,研究人員在這里利用自然哲學知識改進引擎、機器、大炮、時鐘和船舶。培根的“自然哲學實踐論”盡管在他的有生之年沒能得到真正實踐,但卻促成了英國倫敦皇家學會的誕生(1662年),并奠定了20世紀興起的工業研究實驗室的理論基礎。事實上,在培根提出將科學應用于機械技藝的同一時期,笛卡爾、波義爾、萊布尼茨和牛頓等自然科學家也逐漸發展出了一種機械論,即將自然視為裝上了發條的巨型機器,這種類比也反映了當時的科學與技術正相向而行。

伽利略是第一個將實驗引入力學研究的科學家,他的工作對于推進后來技術科學的發展意義非凡。早先人們認為,機器是以某種“欺騙”自然的方式進行工作的巧妙裝置;但伽利略認為,機器只是將自然的能量轉化為可用的形式。他利用阿基米德杠桿原理證明,在理想的無摩擦條件下,使機器運動的力和使其保持平衡狀態的力的大小是一樣的。這種幾何方法使得伽利略計算出了一臺理想機器是如何進行力和運動轉換的,并通過與理想機器運行效果的對比,對實際機器的運行效果進行量化評估,從而產生了“效率”的概念。伽利略還分析了規模效應,解釋了為什么不能通過簡單地將同比例放大的所有零件組合在一起而生產出同比例的機器,由此開啟了材料強度的研究。此外,伽利略使用幾何方法證明,大炮的射彈會遵循拋物線路徑,并計算出不同射程的仰角,從而開啟了運動學的研究。

2 技術科學的興起(1830—1925年):基于科學和實驗

18世紀,技術的迅猛發展引爆了工業革命,工業革命帶來的社會經濟變革催生了技術科學在歐洲的興起。焦炭取代木炭促使了鋼鐵的生產,蒸汽機的發明促使了紡織工業的機械化和鐵路交通的出現,工業化的發展形成了工廠制的集中生產方式,這些都改變了18世紀至19世紀初的社會。對工程師而言,使用傳統的經驗法則或試錯法進行蒸汽機、遠洋鐵皮船舶、鐵路和大型鐵橋等的生產或建設,已變得不切實際,而且代價高昂。恰逢此時,許多科學新發現無法直接應用于技術,這使得科學家對科學實際應用的興趣倍增,并開始向工程師學習。例如,牛頓力學可以解釋作用于兩個原子之間的力,但它無助于解決鐵梁復雜的載荷問題;波義耳定律可以解釋理想氣體的壓力與體積的關系,但幾乎無法闡釋蒸汽是如何在蒸汽機中工作的。由此,歐洲誕生了一大批研究更具技術含量的科學研究組織。其中,英國側重于向新興資產階級傳播和普及牛頓自然哲學原理(如共濟會小屋、咖啡館講座、異議學會、力學研究所和月光學會等地方學會);法國更強調通過開展科學和數學教育從國家層面促進科學在技術中的應用(如1746年組建的道橋部隊和1747年成立的皇家橋路學院)。這些學術性組織促進了系統測試的發展、新概念的創造和圖形分析,標志著技術科學的興起。

2.1 材料強度和結構研究

這個時期的工業發展和軍事發展都對結構復雜的大型機器及交通運輸工具有很大需求,大尺度材料強度測試便應運而生,彈性理論取得重要進展,與材料強度和彈性理論密切相關的結構研究也有新的進展。19世紀,柯西(Augustin Cauchy)基于伯努利兄弟(Jacob Bernoulli&John Bernoulli)、丹尼爾(Daniel Bernoulli)和歐拉(Leonhard Euler)等人的研究,提出了應力和應變的概念,而這些概念大大簡化了當時英國工程師們對結構的分析;英國的蘭金(W.J.M.Rankine)和麥克斯韋爾(James Clerk Maxwell)提出了平行投影和倒數的概念,建立了復雜結構與簡單結構相關的圖形方式,為研究復雜結構中力的作用提供了新方法。

2.2 機器研究

為了滿足資本主義工業化對制造業發展的新需求,科學家和工程師開始對理解和改進機器產生了濃厚的興趣。18世紀,關于機器的研究大都集中在水車上。英國的斯米頓(John Smeaton)進行了一系列的水車實驗,認識到要想把工程實踐同理論聯系起來,還需要某種更好的計算基礎。因此,他發明了一種裝置來測定速度與“機械動力”消耗之間的關系,也由此創立了“參數變化”這一技術科學中的重要方法。到了19世紀,機器相關的實驗和理論研究的結合使得工程師們用“效率”來分析機器,這也成為技術科學的一個基本概念。法國的蒙格(Gaspard Monge)認為,理解機器最好的方式就是把它視為將一種運動轉換為另一種運動的部件,并開發出一個類似于林奈植物分類的機械裝置分類體系,后來發展成為運動學。19世紀中葉,劍橋大學的威利斯(RobertWillis)觀察到,機械裝置的動作獨立于給定動作的施加,開始通過分析機械部件的運動關系來研究機械原理。19世紀下半葉,機械原理的研究從單個部件轉向集成系統。1868年,英國物理學家麥克斯韋(James Clerk Maxwell)通過對機械調速器的分析形成了最早的反饋控制理論。

2.3 熱力學的建立

工業革命的生產實踐對高效熱機的需求很大,這就激發了人們對熱機背后科學原理的研究熱情,從而刺激了熱力學的發展。法國工程師卡諾(Nicolas Léonard Sadi Carnot)根據工程師在水力方面的工作經驗,提出了一組類似的條件,以實現熱機的最大效率,即眾所周知的卡諾循環;1848年,英國工程師開爾文(Lord Kelvin)又根據卡諾定理制定了熱力學溫標;1850年和1851年,德國數學家克勞修斯(Rudolf Julius Emanuel Clausius)和開爾文先后提出了熱力學第二定律,并在此基礎上重新證明了卡諾定理;1850—1854年,克勞修斯根據卡諾定理提出并發展了“熵”,用來描述耗散熱量的“等價值”。盡管熱力學理論起源于對蒸汽機的研究,但科學家們很快就意識到能量和熵的概念不僅適用于熱現象,而且可以廣泛應用于科學技術現象,這也使熱力學成為真正的技術科學。

2.4 流體力學的誕生

為了改進水力工程、設計出更好的船舶以及更深刻地理解彈道學,就需要對物體在流體中的運動行為進行理論和實驗研究。流體力學的理論研究主要是在歐洲大陸進行的,代表人物有伯努利兄弟、丹尼爾、達朗貝爾和歐拉。與此同時,英國人正在進行一些重要的實驗研究,特別是關于物體在空氣中的運動。例如,羅賓斯(Benjamin Robins)使用類似鐘擺的裝置和旋轉臂機構來研究空氣阻力如何影響炮彈。后來,歐拉使用羅賓斯的數據發展了彈道學的數學理論。與技術科學的其他領域一樣,19世紀的工程師們開發出了一種更圖形化的方法來解決流體力學問題,這在數學理論和實際實驗數據之間架起了一座橋梁。例如,蘭金為造船業引入了“流線”的新概念,成為技術科學的一個基本概念。

3 工業科研時期的技術科學(1850—1925年):基于產業的科學

技術科學的早期形成主要源于學術性研究機構,但18世紀后葉和19世紀初期的技術科學越來越多地與工業研究實驗室聯系在一起,這使得技術科學具有了“基于產業的科學(Industrybased Sciences)”的特征。18世紀后期,人們對化學和電磁學的深刻認識促成了大量科學產業(Science-based Industries)的興起。化學的發展促成了煤焦油染料、勒布朗制堿法、索爾維制堿法、賽璐珞和塑料等的新發明,這些新發明又成為杜邦、巴斯夫、拜耳、法本和柯達等大公司的立業根基。電磁學中電磁感應現象的發現也迅速促成了電報、電話、電動機、電燈和發電機等新發明,這些發明又催生了西聯匯款、美國貝爾電話、愛迪生通用電氣、西屋電氣、德律風根和西門子等大公司的誕生。隨著這些以科學為基礎的工業的興起,實業家們意識到新的發現和發明并非源于個別發明家的靈光乍現,而是由一群研究人員通過合理規劃的研究實現的。由此,由不同學科背景的科學家和工程師組成的團隊式工業研究實驗室紛紛誕生,這促使技術科學逐漸具有了產業基礎特征。除了工業研究實驗室,大學也開始建立與產業密切相關的實驗室和研究站。

3.1 化學工業

19世紀化學工業的發展多歸功于德國化學家李比希(Justus von Liebig)在德國吉森大學建立的化學實驗室,他發明了大量的儀器和方法供學生分析有機化合物。值得一提的是,他將專注于特定問題研究的系統教學法引入實驗室,這標志著技術科學的發展從基于理論實驗轉變為基于產業。李比希實驗室培養了整整一代的化學家,其中,霍夫曼(August Wilhelm von Hofmann)是李比希一個重要的學生,他的學生帕金斯(William Perkins)在1856年發現了能夠將紡織品染成亮紫色的苯胺,巨大的商業成功激發了英國和法國尋找新染料的熱情。霍夫曼通過對第一種苯胺染料進行化學分析,研發出了一種可以創造彩色染料的方法。19世紀70年代,德國開始將理工院校從大學中剝離出來,創造了一種結合理論的系統實驗工作模式,把學術界和工業界聯系了起來。以工廠為中心的德國工業研究實驗室因需滿足商業需求而持續創新,不斷生產出更便宜的新產品,從而獲得了極大的商業成功。工業研究實驗室促使學術界和工業界之間建立新的聯系。隨著工業研究自主性的增強,化工企業變得更加依賴從大學和技術院校畢業的學生,尤其是擁有博士學位的畢業生;而成功的工業研究實驗室也給大學和技術院校帶來了壓力,后者通過調整課程以適應行業的發展需求。德國的大學和技術院校的大多數教師都有在工業研究實驗室工作的經歷,因而他們大部分的科研成果都應歸類為基于產業的科學。化學染料的持續創新很快促使了其他有機化學品的發展,尤其是藥品、賽璐珞和塑料,也帶動了重化工產品的發展,如堿、酸、化肥和炸藥。拜耳、愛克發、柯達和杜邦等公司均仿照化學染料行業的實驗室建立了工業研究實驗室。

3.2 電氣工業

19世紀電氣工業發展時期的典型人物是愛迪生,他在美國新澤西州建立了私人實驗室(1876年),它不同于以往的工業研究實驗室,也不屬于任何公司(但卻是公司實驗室的原型)。愛迪生實驗室的一個重要特征是團隊研究,這一點與化學工業研究實驗室是一樣的。這是因為工業系統中出現的新問題是不能依靠個別發明者和傳統試錯法得到解決的。電氣工業并非基于單一發明,而是基于一系列的發明而形成的系統。19世紀80年代和90年代,激烈的市場競爭導致很多公司進行了合并,但由于許多原始專利即將到期,許多大公司仍面臨著諸多不確定的挑戰。電氣企業為了通過專利控制來占據市場份額,并能夠進行持續創新,需要一種新的辦法來管理發明和創新過程,這就導致美國幾家領先的電氣公司在20世紀初創建了工業研究實驗室。1900年,通用電氣公司實驗室在柯立芝(William Coolidge)博士和歐文·朗繆爾(Irving Langmuir)博士的帶領下發明了一種新的充滿氬氣的鎢絲燈泡,其在與歐洲金屬絲燈泡的市場競爭中占據了主導地位。柯立芝和朗繆爾的工作不能簡單地歸類為科學到技術的應用,他們所做的基礎研究一直是在解決實際問題的背景下進行的,他們不僅創造了新的科學知識,同時也解決了實際問題。

電氣工業研究實驗室雖有德國化學工業研究實驗室的影子,但還有其他一些重要的特點。①多學科性。團隊成員包括物理學家、化學家、冶金學家、機械工程師和電氣工程師等。②防御性。化工實驗室的目標是開發新產品,而電氣實驗室的研究大都致力于通過專利控制和專利干涉使公司占據主導地位或壟斷地位。③整合性。德國化學工業的基礎研究大部分是在大學里進行的,但由于電氣工業的基礎研究和應用研究不得不同時進行,電氣工業實驗室對于二者的整合發揮了重要的作用。20世紀初,許多公司如美國電話電報公司、西門子公司、飛利浦公司和美國西屋等,都通過建立工業研究實驗室來應對市場壓力。這些工業研究實驗室沒有遵循純科學研究范式,而是開發出新的技術理論和設計方法,即基于產業的技術科學。

4 政府資助時期的技術科學(1900—1945年):基于軍事的科學

20世紀前半葉,政府的軍事科技導向對于塑造技術科學發揮了重要的作用。政府盡管對科技發展的資助力度和規模都極為突出,但并不是為了科學事業而支持科學,而是將科學視為一種可以受政治權力操控的類似于技術的知識形態。20世紀發生的兩次世界大戰讓我們深刻領會到了科技與國家權力之間的關系,戰爭要求社會上的所有元素,包括科學和技術,均須作為戰爭資源加以利用。在兩次世界大戰中出現的“軍事-工業-學術”綜合體將技術科學進一步塑造成基于軍事的科學。

4.1 化學武器研究

由于一戰爆發后不久戰爭便陷入了僵局,沖突雙方開始調動科學家參與戰爭以打破僵局,化學在第一次世界大戰期間發揮了特別重要的作用。為了滿足對被封鎖物品的替代品、新型高爆炸藥、毒氣及其防御手段等的戰時需求,雙方政府努力促成了政府研究機構、大學和化工企業之間建立聯系。例如,在德國,哈伯(Fritz Haber)幫助德皇威廉研究所變成了為軍隊化學戰服務的研究機構。盡管一戰被稱為化學戰,但政府也鼓勵其他科技領域的研究。例如,馬可尼公司為英國皇家海軍提供通信設備;德律風根公司為德國海軍提供類似服務等。

4.2 雷達和原子彈研究

盡管政府在一戰期間就開始資助和管理科學與技術間的互動,但在二戰期間政府的資助發生了質的變化。一戰中,與化學武器同時發揮作用的無線電通信和飛機并沒有起到決定性的作用,但二戰時一些官員開始認識到二戰的結束可能取決于尚未被發明的武器系統,并且需要通過科學、技術和工業的協作來滿足軍事需求。1940年,即在美國參戰之前,一群科學家和工程師便說服羅斯福總統建立國防研究委員會(NDRC)以指導戰時研究;后來美國又建立了科學研究與開發辦公室(OSRD),負責管理和監督NDRC。由于時間緊迫,NDRC決定不再建立自己的實驗室,而是與大學及產業界合作,使用他們的實驗室和工作人員。這種將大學、產業界和軍事相連的組織機構為軍方生產了大量武器系統,助力盟軍贏得戰爭——其中最重要的是雷達和原子彈。

5 戰爭后的技術科學(1945—2000年):基于技術域的科學

兩次世界大戰深刻地表明了幾乎不存在“純粹”的科學研究,即使是深奧的且看似與實用無關的核物理學也催生出了核武器,它不僅結束了第二次世界大戰,也定義了二戰后的冷戰。二戰后科學研究的關注點不再是自然本身,而是某項技術,如核反應堆、導彈或計算機。聚焦于技術的科學研究導致了以技術為核心的知識域的出現,這些技術域均體現出科學技術一體化的深刻內涵。二戰后的冷戰使得政府對科技的資助力度持續增強,由政府支持和管理的科學技術研究機構也相繼成立。例如,美國海軍成立了海軍研究局(ONR),空軍創立了蘭德公司,國會創立了國家科學基金會(NSF)、國家航空航天局(NASA)和原子能委員會(AEC)。在此階段,這些機構向工業界和大學投入了數百萬美元資金,重點資助核武器、固態電子學、火箭、計算機科學、生物技術和納米技術等的研究。技術科學呈現出基于技術域的科學特征。政府亦以此種方式實現對科學技術研究方向的指導和把控。與此同時,歐洲也走上了類似的道路,建立了歐洲核研究中心(CERN)、歐洲航天局(ESA)和法國國家科學研究中心(CNRS)。

5.1 核武器

原子彈加速了二戰的結束,這導致美國和蘇聯將發展重點放在研制威力更強大的核武器上。早期研究主要集中在武器用的钚增殖反應堆或為潛艇提供動力的小型反應堆,但到了20世紀50年代中期,為了響應“原子換和平”計劃,相關研究開始轉向動力反應堆的民用領域。這些研究使得物理學與技術的關系更為密切。哈佛大學在1946年將工程科學系改為工程科學和應用物理系,不久后康奈爾大學也建立了工程物理系。核物理學也通過新式實驗設備(如戰時微波研究產生的粒子加速器及最初用于核武器或探測導彈的探測器)被技術所改變,對技術的依賴開始影響核物理理論的發展。此外,這些新式的實驗設備是如此龐大、復雜和昂貴,所以一般由國家甚至國際實驗室的研究團隊進行管理。

5.2 空間競賽

與核武器研制密切相關的是運載核武器的導彈。德國在二戰期間成功研制出V-2導彈,刺激了戰后彈道導彈的發展以及美蘇之間的太空競賽。導彈的發展為核武器的運載和衛星的發射提供了手段,而衛星可用于通信和偵察。太空和平與科學探索一直是美蘇軍備競賽的副產品,而太空競賽將政府、軍事、學術和工業研究結合在一起。與核研究一樣,太空計劃改變了科學的性質,其中,高度依賴探測技術的行星科學和天文學尤為明顯。新型行星探測器和太空望遠鏡的研制需要一支由天文學家、物理學家、航空工程師、機械工程師、電氣工程師和計算機科學家等組成的跨學科團隊來完成,而且大部分設備的建造需要政府的資助。因此,空天技術的研究必須由國家或國際實驗室來管理。

5.3 固態電子學

20世紀二三十年代,物理學家將量子力學的理論應用于固態材料,開始研究半導體材料的電子行為。戰時對雷達的研究使人們對半導體的性質有了新的認識。戰爭結束后,貝爾實驗室成立了一個由理論物理學家和實驗物理學家組成的跨學科研究團隊,相繼研發出點接觸型晶體管和結型晶體管。美國軍方是晶體管發展背后的主要力量。陸軍通信兵對通信設備的小型化特別感興趣,在高成本限制晶體管民用時期,軍隊成為晶體管的主要消費者。同時,軍方推動了電子工業從鍺轉向硅,硅更適用于導彈和核動力船舶的生產制造。軍方還鼓勵向工業界和大學傳播有關晶體管的知識。朝鮮戰爭結束后,隨著軍用晶體管市場的衰落,民用市場逐漸出現,如助聽器和收音機。20世紀50年代下半葉,肖克利離開貝爾公司,在斯坦福工業園創建了一家新公司,旨在促進大學和私營企業之間的合作,這是硅谷的開端。晶體管新市場的出現促使晶體管電路制造的改進。1959年,德克薩斯儀器公司的基爾比(Jack Kilby)和加利福尼亞州費爾柴爾德半導體公司的諾伊斯(Robert Noyce)分別獨立發明了集成電路。

5.4 計算機和計算科學

現代計算機是科學和技術結合的產物,它的發展催生了一門新的技術科學,即計算科學。在核心存儲器、晶體管和集成電路完善計算機硬件的同時,計算機軟件也得到了重大發展。隨著人們認識到計算機本質上是對符號的操縱,可以通過“編碼”將指令輸入機器中并得到執行,更高級的編程語言(如FORTRAN和COBOL)被開發出來,能控制多個程序運行的操作系統也被創建出來。計算機硬件和軟件相結合,促使計算機科學的興起,這是一門典型的以人工制品為研究對象的技術科學。到1968年,計算機科學領域的許多人都不再關注計算機本身,轉而將計算作為研究焦點,即開始對算法進行研究。這個關注點的變化進一步混淆了科學與技術之間的區別,因為計算既可以看作是人對事物的構建,即技術,也可以看作是數學分支,所以具有科學基礎。到20世紀末,計算的思想被用來模擬物理和生物現象,包括人類智能。維納(Norbert Wiener)和畢格羅(Julian Bigelow)在二戰期間對高射炮所做的研究促使了機器控制和反饋數學理論的發展,成為控制論的基礎。從1950年起,受維納的影響,圖靈(Alan Turing)提出了計算機可以顯示出智能行為的想法,這奠定了人工智能領域的發展基礎。

5.5 材料科學

量子力學在固體中的應用使人們對原子結構和材料整體性能之間的關系有了新的認識,這使設計特定屬性的材料成為可能。人造衛星發射成功后,美國國防部高級研究計劃局(DARPA)即對開發能夠在導彈和太空等極端環境中使用的功能材料產生了興趣。美國政府通過DARPA資助了一些大學的跨學科材料研究實驗室,支持電子顯微鏡、X射線衍射和核磁共振等新技術的研發。激光、超導和納米技術都是材料科學研究取得的重要成果。

5.6 生物技術

生物技術是以生命科學為基礎,利用生物(包括生物組織、細胞及其他組成部分)的特性和功能,設計、構建具有預期性能的新物質或新品系,并與工程原理相結合,加工生產產品或提供服務的綜合性技術。生物技術與計算機科學及材料科學密切相關,它深刻地體現出技術科學基于技術域的特征。生物技術的發展主要源于DNA雙螺旋結構的發現(1953年)。基因密碼的破譯為生物技術開辟了新的應用領域。隨著第一家基于基因工程的公司Genentech(1976年)的成功,大量新公司如Biogen和Amgen相繼成立,并且許多公司是由大學研究人員創建的。很多大學也開始創建實驗室,其目的是創造新的生物技術產品,這進一步模糊了工業研究與學術研究、純科學與應用科學之間的界限。2000年,在政府和私立部門的共同推動下,人類基因組測序草圖繪制完成,這是一項規模宏大、跨國跨學科的科學探索工程。

6 當代的技術科學(2000年至今):基于工程技術多學科會聚融合的科學

隨著人與自然以及人與人之間矛盾的日益復雜化,人類所面臨的能源、資源、人口、健康、信息、安全、生態與環境、空間、海洋等一系列重大問題均無法通過單學科、跨學科,乃至交叉學科式的科研活動得以解決。2001年,美國在“會聚四大技術,提升人類能力”的圓桌會議上首次提出了“會聚技術”的概念,強調納米技術、生物技術、信息技術和認知科學的協同融合式發展。這個“會聚”發展將顯著改善人類生命質量,提升和擴展人的技能。它將締造全新的研究范式和全新的經濟模式,大大提升整個社會的創新能力,從而增強國家的競爭力,也將對國家安全提供更強有力的保障。2016年,Science雜志在技術展望欄目刊登了諾貝爾獎獲得者夏普(Phillip Sharp)的一篇文章,再一次提出要會聚物理學、生物醫學和工程學等學科和技術以解決醫學健康問題。中國科學院科技戰略咨詢研究院肖小溪等指出,融合式研究的特點在于融合創新價值鏈、學科、權益相關方等多種要素,瞄準重大應用問題。會聚和融合所對應的英文單詞都是convergence,是指不同學科、不同技術和工程的交叉融合。其中,會聚更強調解決實際問題的目的性,融合更強調解決問題的知識、方法、手段和路徑的交叉重構。在科技創新驅動經濟社會發展的大趨勢下,發展前沿技術無疑成為各國的重要戰略。但當今以技術科學為基礎的技術創新戰略,并非獨限于一門技術科學的前沿領域,而是要著眼于當代各門技術科學及其前沿技術交叉融合的新態勢。

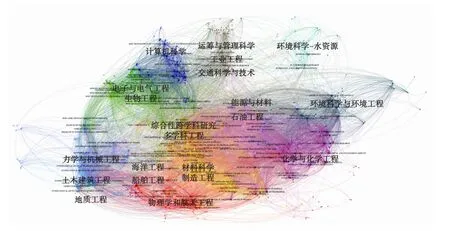

當今,技術科學是一門廣泛的學科,融合了許多不同的科學原理和作為工程技術基礎的相關科學,它將工程、生物、化學、數學、物理學與藝術、人文、社會科學等知識相結合,以應對最嚴峻的挑戰并增進全球福祉。其多學科融合不僅體現在自然科學(如數理化天地生)內部的知識融合,還體現在“科學—技術—工程”的縱向知識融合;而且隨著工程的價值性和目的性日益被重視,社會科學的知識融合也逐漸增強(見圖1)。其中,尤為強調技術體系和工程控制系統,強調整體設計和優化研究,強調自然科學與人文社會科學的融合。

圖1 現代工程技術學科知識體系結構圖譜①

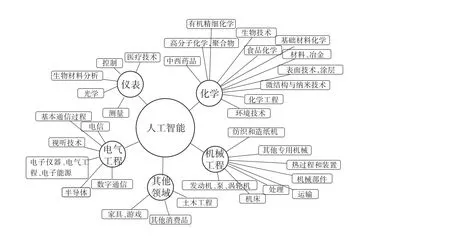

人工智能是當代最具代表性的技術科學,它是核心算法與應用場景協同作用的結果,匯聚了大數據、云計算、物聯網等數字技術,已經在物質生產技術體系的矛盾運動中表現出極其強大的主導趨勢。人工智能強大的融合(嵌入)能力(見圖2,基于人工智能專利和ISI-OST-INPI分類體系),使其一旦被應用于其他技術領域,便不再以“人工智能”冠名。例如,應用到汽車駕駛領域,便成為“無人駕駛”;應用到醫療領域,便成為“智能醫療”等。

圖2 人工智能技術嵌入圖[10]

7 啟示

縱觀技術科學發展的歷史形態演變,要理解今天的技術科學不能僅停留在對科學與技術關系的認識上,還要關注科學、技術、工程的一體化關系。科學研究的社會化程度日益增強,導致現代科學技術的發展對大科學工程的依賴性增強,工程更強調價值和系統能力。盡管技術科學的表現形態在變化,但其本質是不變的,即指有應用導向的基礎研究和有基礎理論背景的應用研究相結合而形成的系統性知識。技術科學研究的問題一般源于工程實踐活動,其探索和挖掘的依據是基礎科學理論,最終形成的是對于工程技術的原理性認識,它能為解決一類工程實踐問題提供理論支撐。

技術科學的存在是為了更好地服務于工程技術實踐。在工程實踐中,工程師們必須關注整個系統以及各個細節,這就需要不同領域的專業知識,也就有了不同工程的分類,如機械工程、化學工程、電子與電氣工程、土木建筑工程、計算機科學與工程、航空與航天工程、生物工程、環境工程、核工程等分支領域。從研究對象來看,技術科學大致可以分為物理性的技術科學和系統性的技術科學兩大類,它們分別對應工程和技術體系中的結構與功能。前者包括力學、電磁學、熱力學、流體動力學等學科中與工程技術相關的物理定律,后者包括控制理論、信息理論、計算理論、估計和信號處理理論等工程各分支領域的固有理論。與物理性的技術科學不同,系統性的技術科學是從物理屬性中抽象出來的,更專注于系統的功能屬性。依據系統科學理論,結構決定屬性,屬性與環境共同決定功能,因而結構和外部條件是功能的決定性要素。在技術科學中工程技術的目的性概念常用函數來反映,而這很少會在物理學中出現。功能或目的是工程的核心所在,因為工程或技術系統的作用是提供服務,工程師負責設計系統的結構,使其能夠提供令人滿意的服務。

7.1 將高質量發展的產業轉型升級需求作為技術科學研究的戰略導向

歷史上任何時期技術科學的產生、發展和繁榮都與社會發展需求密切相關,任何科學發現和技術發明都必須同現實的工業技術和產業發展相匹配,才有可能轉化為創新競爭力。這意味著必須充分認識中國自身的產業發展狀況、市場需求特征和具體升級訴求,深刻認識和掌握現階段產業升級所面臨的技術瓶頸和未來發展的關鍵之處,并以此為基礎開展技術科學研究,做真正的中國技術科學研究。技術科學連接著基礎研究和工程技術,因而其有可能成為舉國體制和市場機制的結合點,從而最大限度地發揮中國的體制優勢,加快產業轉型升級。另外,從歷史的角度來看,技術科學的發展愈發依靠政府的力量,因而要重視國家戰略需求對技術科學的引導,把國家重大建設工程作為發展技術科學、提升自主創新能力的重要載體。

7.2 建立新型研發機構來承擔技術科學的研究任務

歷史上任何時期技術科學的發展都源于一種能夠將理論研究與生產實踐相結合的研究機構。它既不是企業,因為企業更多的是關注科研成果的應用,靠近創新鏈后端;也不是高校,因為高校更擅長基礎研究,靠近創新鏈前端。那么,對于新興工程技術領域一些尚沒有成熟的技術科學研究應該由誰來承擔呢?我國正在建設不同于傳統研發機構的新型研發機構。它的投資主體相對多元,既有政府,也有企業;在管理體制上擁有相對獨立的財權和人事權;在研發活動中學術自主權相對較大。這些新特點,使其在開展周期較長的基礎研究、交叉學科研究、工程化與中試、產業化推廣等活動時獨具優勢,適合承擔技術科學研究的任務。

7.3 完善與現代工程及技術科學發展相匹配的學科布局和教育體系

現代科學技術體系幾乎囊括了現代人類認識世界、改造世界的全部知識,它是認知層的“知識體系”與應用層的“研發體系”有機結合而形成的統一體。我國日益突顯的“卡脖子”問題均來自工程技術的前沿實踐,需要在自然科學基礎理論的指導下,利用大量源于工程技術實踐的數據(經驗)進行建模,以形成工程技術原理性知識,即技術科學。我國在研發體系中的技術科學研究較為薄弱,而在知識體系中又缺乏對現代技術科學相關學科的及時布局,尚未形成一個完整的知識體系,因而對技術科學人才的培養與現代工程和技術科學發展狀況是不相匹配的。在技術科學教育中,不僅要重視物理性的技術科學教育,還要重視系統性的技術科學教育。科學、技術與工程一體化的發展趨勢,使得創新人才必須在“基礎科學—技術科學—工程技術”和“自然科學—社會科學—人文科學”縱橫交錯的知識體系框架下進行培育,這樣才能為未來的引領性發展提供必要的人才儲備。要充分認識到技術科學在當今科學和技術會聚融合中的關鍵性作用,給予戰略性、前沿性和綜合性的工程技術充足的應用場景,促進技術科學的發展,深入實施技術標準戰略,提升國家競爭力。

注釋:

①基于WoS數據庫收錄的ESI學科類別“Engineering”下的905本期刊于2013—2020年引用的1 299 435篇文獻,繪制期刊共被引圖譜(期刊被引頻次高于2 000次),以直觀地顯示現代工程技術之間的融合態勢。