遺址空間的完形表達(dá)與再現(xiàn)

——以南京石頭城遺址公園為例

楊 靜

成玉寧*

2008年10月,第16屆國(guó)際古跡遺址理事會(huì)(ICOMOS)在加拿大魁北克召開(kāi),會(huì)議以“遺產(chǎn)地的場(chǎng)所精神——在有形與無(wú)形之間”為主題,會(huì)后相繼發(fā)表與通過(guò)了《保護(hù)遺產(chǎn)地精神的魁北克宣言》和《文化遺產(chǎn)闡釋與展示憲章》,提出并強(qiáng)調(diào)“場(chǎng)所精神”在文化遺產(chǎn)保護(hù)中的重要作用,以及對(duì)遺址有形和無(wú)形價(jià)值認(rèn)知的重要性[1]。同時(shí)《憲章》明確提出:希望通過(guò)對(duì)遺址歷史結(jié)構(gòu)和文化價(jià)值的闡釋?zhuān)龠M(jìn)公眾對(duì)文化遺產(chǎn)地的理解與欣賞,培養(yǎng)公眾意識(shí)與公眾參與[2]。2015年,國(guó)際古跡遺址理事會(huì)于阿曼蘇丹國(guó)塞拉萊舉行考古遺址公園第一次國(guó)際會(huì)議,其序言中也提及遺址公園應(yīng)為公眾提供理解認(rèn)知人類(lèi)過(guò)去的恰當(dāng)方式[3]。2021年11月,國(guó)家文物局印發(fā)《大遺址保護(hù)利用“十四五”專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》,著重強(qiáng)調(diào)提升遺址展示利用水平,推動(dòng)遺址保護(hù)利用理論、科技與方法創(chuàng)新,讓大遺址“活起來(lái)”[4]。遺址空間無(wú)論是作為有形的場(chǎng)域,還是其邏輯關(guān)聯(lián)蘊(yùn)含的無(wú)形秩序,都是歷史場(chǎng)所物質(zhì)和精神內(nèi)涵的共同體現(xiàn)[5]。然而,破碎與片段化是遺址空間的共性特征,于普通公眾而言,對(duì)其歷史信息、內(nèi)涵及價(jià)值的認(rèn)知理解存有一定難度。

歷史遺址本身具有顯著的時(shí)空維度特性,“時(shí)間”是歷史文化遺產(chǎn)梳理的重要路徑,而“空間”更是歷史文化遺存認(rèn)知的第一要素[6]。傳統(tǒng)考古學(xué)范疇下遺址空間研究遵從“點(diǎn)-線-面”的認(rèn)知邏輯,而此并非完全符合人的認(rèn)知規(guī)律[7]。王心源等在考古學(xué)空間研究中指出,“對(duì)遺址空間的研究需建立符合人對(duì)地物認(rèn)知規(guī)律的研究思想路線,即從整體到局部、從宏觀到微觀的認(rèn)知路徑”[8]。由此,本文提出“空間完形”理念,完形即對(duì)遺址歷史信息更為多源、整體、系統(tǒng)的表達(dá),而空間作為承載遺址歷史文化信息存在的載體,同時(shí)在數(shù)字景觀技術(shù)輔助下,從空間完形的角度探索遺址公園規(guī)劃設(shè)計(jì)的新方法,具有理論與實(shí)踐的雙重意義。

1 遺址公園空間完形的邏輯

1.1 遺址空間基本特征

在空間形態(tài)上,歷經(jīng)迭代演替的現(xiàn)狀遺址空間難以完整保留其原初空間形態(tài),由于遺址歷史空間構(gòu)成要素及信息內(nèi)容的缺失與偏差,現(xiàn)狀遺址空間呈現(xiàn)片段、離散、破碎的非完整性形態(tài)特征[9];在空間結(jié)構(gòu)上,由于時(shí)間的單向性和空間的重疊性,遺址在時(shí)間維度上的迭代表現(xiàn)為空間上的疊合與演替,在此過(guò)程中受不同外力作用影響及自身內(nèi)在結(jié)構(gòu)的退化,致使彌散于建成環(huán)境中的現(xiàn)狀遺址在空間結(jié)構(gòu)上易呈現(xiàn)非邏輯的混沌狀態(tài);在空間意象上,由于遺址物象本體的迭代演化,現(xiàn)狀遺址空間與其歷史原初物象空間產(chǎn)生了不同程度的差異,原初空間意象也因?yàn)檫z址物象的差異而發(fā)生改變,歷史上確切的空間意象變得含混與模糊,遺址空間表意存在無(wú)解或多解的可能。

1.2 遺址及其環(huán)境解析

對(duì)遺址空間的認(rèn)知需根植于其賦存環(huán)境之中進(jìn)行解析。在宏觀層面上表現(xiàn)為遺址與其外部建成環(huán)境的伴生關(guān)系,隨著建成環(huán)境的不斷迭新,其與遺址空間的伴生關(guān)系具體表現(xiàn)為兩方面:一是建成環(huán)境與遺址之間和諧共生共長(zhǎng),遺址文化內(nèi)涵被建成環(huán)境所吸納,豐富其底蘊(yùn),同時(shí)建成環(huán)境為遺址空間存續(xù)提供了穩(wěn)定的外部條件;二是遺址與建成環(huán)境發(fā)展規(guī)劃及功能需求在一定程度上存在矛盾與沖突,致使建成環(huán)境對(duì)原初遺址空間造成不同程度的占?jí)号c破壞[10]。在微觀層面上,表現(xiàn)為遺址內(nèi)部要素及其整體關(guān)系認(rèn)知。由于自然演化的消退、人為活動(dòng)的侵占及自然環(huán)境變遷與地理災(zāi)害的破壞等原因,遺址內(nèi)部原初的歷史空間形貌格局難以保存,現(xiàn)狀遺址空間風(fēng)貌形態(tài)易呈現(xiàn)破碎、殘缺、片段化空間特征,遺址內(nèi)部環(huán)境要素及空間關(guān)系有待進(jìn)一步厘清。

1.3 遺址空間的完形

歷史遺存隨著時(shí)間的流逝,其空間形態(tài)逐漸變得殘缺與不完形,原本完整的歷史信息被割裂,呈現(xiàn)在人們面前的是歷史物化的殘存碎片。針對(duì)不同遺址空間現(xiàn)狀,以遺址保護(hù)為前提,從空間格局、結(jié)構(gòu)、形態(tài)、構(gòu)成、意象等不同維度對(duì)遺址歷史空間信息加以適宜表達(dá)與揭示,為歷史的碎片尋到邏輯與結(jié)構(gòu)支撐。通過(guò)對(duì)遺址歷史空間的完形,彌補(bǔ)時(shí)空的局限性,活化遺址的展陳方式,更為有效地對(duì)歷史遺存加以闡釋?zhuān)怪子诒划?dāng)下的公眾所認(rèn)知與理解,同時(shí)促進(jìn)歷史遺址與當(dāng)代城市發(fā)展的融合,發(fā)揮其特有的歷史文化價(jià)值,既服務(wù)于當(dāng)代,也利于遺址本身的保護(hù)與延傳。

2 遺址公園空間完形的路徑與方法

2.1 遺址空間信息獲取與梳理

2.1.1 文史中的遺址空間

文獻(xiàn)與史料研究是獲取遺址歷史信息的重要途徑之一,從中能夠獲取部分現(xiàn)狀遺址未能顯露的歷史空間特征信息,結(jié)合遺址空間現(xiàn)狀,對(duì)其歷史空間的演化過(guò)程形成基本判別,從而為遺址空間研究與溯源提供一定的引導(dǎo)與佐證。在史料內(nèi)容的判別上,應(yīng)基于現(xiàn)狀遺存加以科學(xué)的分析。

2.1.2 遺址空間環(huán)境勘查

現(xiàn)狀遺址空間信息勘察是進(jìn)行遺址保護(hù)與闡釋的前提與基礎(chǔ),也是獲取遺址環(huán)境空間信息的重要途徑。現(xiàn)狀遺址空間環(huán)境調(diào)查主要包括遺址保存的完整度、空間分布及與周邊環(huán)境的關(guān)系等內(nèi)容,通過(guò)對(duì)現(xiàn)狀遺址空間環(huán)境的調(diào)查分析,梳理其基本情況,為進(jìn)一步的遺址保護(hù)與闡釋工作提供支撐。

2.1.3 遺址空間迭代分析

由于遺址在迭代演替過(guò)程中信息的缺失,導(dǎo)致現(xiàn)狀遺址在地表遺存所剩無(wú)幾,部分遺址本體由于被埋藏于地表之下而得以保存,所以對(duì)地下遺存的考古發(fā)掘是獲取原初遺址信息的重要途徑。通過(guò)對(duì)遺址的調(diào)查、勘探與發(fā)掘,基于考古文化層信息,分析其迭代演化進(jìn)程,還原遺址歷史本來(lái)面貌。

2.1.4 數(shù)字技術(shù)下的遺址空間信息獲取

現(xiàn)代意義上的遺址考古調(diào)查和發(fā)掘日漸趨于采用數(shù)字化的記錄方式,直接獲取可供計(jì)算機(jī)分析與使用的數(shù)據(jù)信息,顯著提高了數(shù)據(jù)獲取的精度與效率[11]。目前運(yùn)用于遺產(chǎn)領(lǐng)域的空間信息技術(shù)主要包括遙感技術(shù)、定位技術(shù)及空間信息系統(tǒng)技術(shù)。遙感(RS)技術(shù)能夠提供高精度的航空航天影像,結(jié)合遺址遺存的物理性質(zhì)、波普及影像特征,對(duì)于遺址空間分布探測(cè)具有積極作用;全球?qū)Ш蕉ㄎ幌到y(tǒng)(GNSS)可為遺址空間位置和范圍的測(cè)定提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)信息,GPS中的RTK技術(shù)甚至能夠提供厘米級(jí)空間定位服務(wù)[12];而地理空間信息系統(tǒng)(GIS)為海量遺址空間數(shù)據(jù)的管理與分析提供了高效的技術(shù)平臺(tái)支撐,同時(shí)滿足遺址空間信息分析結(jié)果的可視化呈現(xiàn)[13]。

2.2 遺址空間信息整合與解讀

2.2.1 遺址現(xiàn)狀環(huán)境與考古信息的疊合

由于遺址在時(shí)空過(guò)程中信息的更迭與變化,遺址現(xiàn)狀環(huán)境空間通常不足以明晰反映其歷史空間特征信息,需對(duì)其做更進(jìn)一步的發(fā)掘與揭示。通過(guò)遺址現(xiàn)狀空間環(huán)境與考古遺址信息的有效疊合,實(shí)現(xiàn)遺址在時(shí)空維度上的對(duì)位及關(guān)聯(lián)解析。在信息的疊合分析過(guò)程中,考古遺址與現(xiàn)狀空間環(huán)境之間由于迭代的沉積通常存在一定的高差,通過(guò)對(duì)文化層信息的解析,結(jié)合現(xiàn)狀遺址空間環(huán)境特征,有益于對(duì)遺址空間演化過(guò)程及其歷史空間信息特征的闡釋。

2.2.2 結(jié)合地理空間信息的考古遺址解譯

基于現(xiàn)存遺址的考古勘測(cè)與發(fā)掘是獲取遺址信息的重要方式,但是考古遺址多呈現(xiàn)散點(diǎn)式的離散空間分布特征,現(xiàn)狀遺址空間的直觀關(guān)聯(lián)體現(xiàn)較弱。而針對(duì)遺址考古的地理空間信息應(yīng)用包含考古數(shù)據(jù)采集管理、儲(chǔ)存查詢(xún)、計(jì)算分析及表達(dá)呈現(xiàn)等多方面。結(jié)合地理空間信息的考古遺址疊合分析,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)考古遺址信息的數(shù)字化轉(zhuǎn)譯與記錄,同時(shí)將離散的遺址空間信息納入統(tǒng)一的空間系統(tǒng)平臺(tái)進(jìn)行聚類(lèi)、相關(guān)性等分析,從而深化對(duì)既有遺址信息的理解與認(rèn)知,實(shí)現(xiàn)對(duì)遺址空間信息的集成管理與可視化呈現(xiàn),為遺址空間的完形認(rèn)知與揭示提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支撐。

3 南京石頭城遺址公園的空間完形

石頭城遺址對(duì)于南京而言具有重要象征意義和符號(hào)價(jià)值,南京地區(qū)最早的行政建制可追溯至春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期于今清涼山范圍設(shè)立的金陵邑,后孫權(quán)在金陵邑石頭山原址筑城,石頭城由此誕生。石頭城作為1 800年前的都城起點(diǎn)和現(xiàn)代南京城市中心,不僅是歷史的巧合,也是城市時(shí)空運(yùn)動(dòng)規(guī)律的體現(xiàn),同時(shí)對(duì)于研究六朝都城史和南京城市建設(shè)史具有重要意義[14]。

3.1 石頭城遺址空間完形認(rèn)知與分析

3.1.1 考古勘測(cè)的遺址空間分析與確界

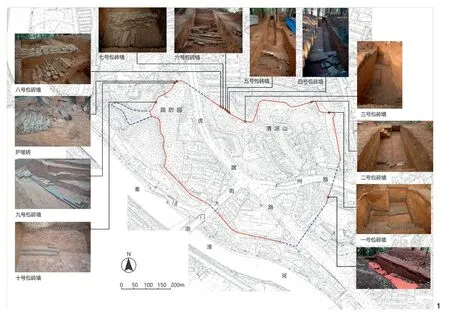

石頭城遺址最早發(fā)現(xiàn)于1998年,經(jīng)當(dāng)時(shí)地面考古調(diào)查和地下勘探資料證實(shí),保存于清涼山、國(guó)防園及盋山山脊一帶的土垣為人工修筑的城垣遺址,同時(shí)根據(jù)出土磚瓦等器物特征推定為六朝時(shí)期石頭城城垣遺址[15]。后經(jīng)數(shù)次考古發(fā)掘,城垣遺址主要利用清涼山自然山體形勢(shì),在山體巖石上進(jìn)一步夯土筑城,并在夯土外側(cè)砌以磚石,所以出土遺址主要包括城垣包墻磚、護(hù)坡磚及夯土遺址等[16]。由此也基本確立了遺址空間四至:其北垣為清涼山至國(guó)防園山脊片區(qū),其中除虎踞路對(duì)遺址本體造成割裂外,其余大體尚存;東垣由清涼山東側(cè)經(jīng)盋山延伸至虎踞路,其中清涼山段保存相對(duì)較好,盋山片區(qū)部分遺址考古點(diǎn)尚存,余部被廣州路及現(xiàn)代城市建設(shè)所占?jí)海贿z址南垣西起清涼門(mén)大街,東至虎踞路,南鄰明城墻;西垣順國(guó)防園山脊呈西北至東南走向,由北側(cè)高地順延至清涼門(mén)大街(圖1)。

圖1 基于考古勘測(cè)的遺址空間確界(賀云翱提供)

3.1.2 歷史考證的遺址地理環(huán)境空間演化

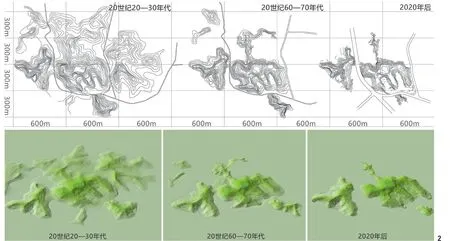

伴隨著城市化進(jìn)程的加快,尤其是20世紀(jì)后半葉中國(guó)城市化進(jìn)程高速推進(jìn),城市建設(shè)不可避免地對(duì)原有城市山水空間形態(tài)造成一定的擾動(dòng)與影響。清涼山及其周邊環(huán)境同樣受到城市建設(shè)活動(dòng)的影響,通過(guò)對(duì)近一個(gè)世紀(jì)以來(lái)遺址范圍地理空間環(huán)境的演化分析,揭示出遺址外部地理空間環(huán)境變化及其對(duì)遺址本體的影響。基于對(duì)1920—2020年清涼山片區(qū)的地貌空間形態(tài)演化過(guò)程進(jìn)行梳理與分析發(fā)現(xiàn)(圖2),隨著時(shí)間的推移,清涼山及其周邊相對(duì)平緩用地逐步被現(xiàn)代城市建設(shè)所侵占,同時(shí)城市交通發(fā)展也加劇了原有山體的空間割裂,如虎踞路、廣州路的拓展及新建的清涼門(mén)大街都對(duì)原本相對(duì)完整的遺址空間格局造成明顯割裂,使其呈現(xiàn)片段化分布特征,這一改變也能從1970與2021年的航片對(duì)比中得以印證(圖3)。

圖2 遺址地理空間環(huán)境演化

圖3 石頭城遺址1970(3-1)與2021年(3-2)航片對(duì)比(引自www.usgs.gov)

3.1.3 基于地理信息系統(tǒng)的遺址空間疊合分析

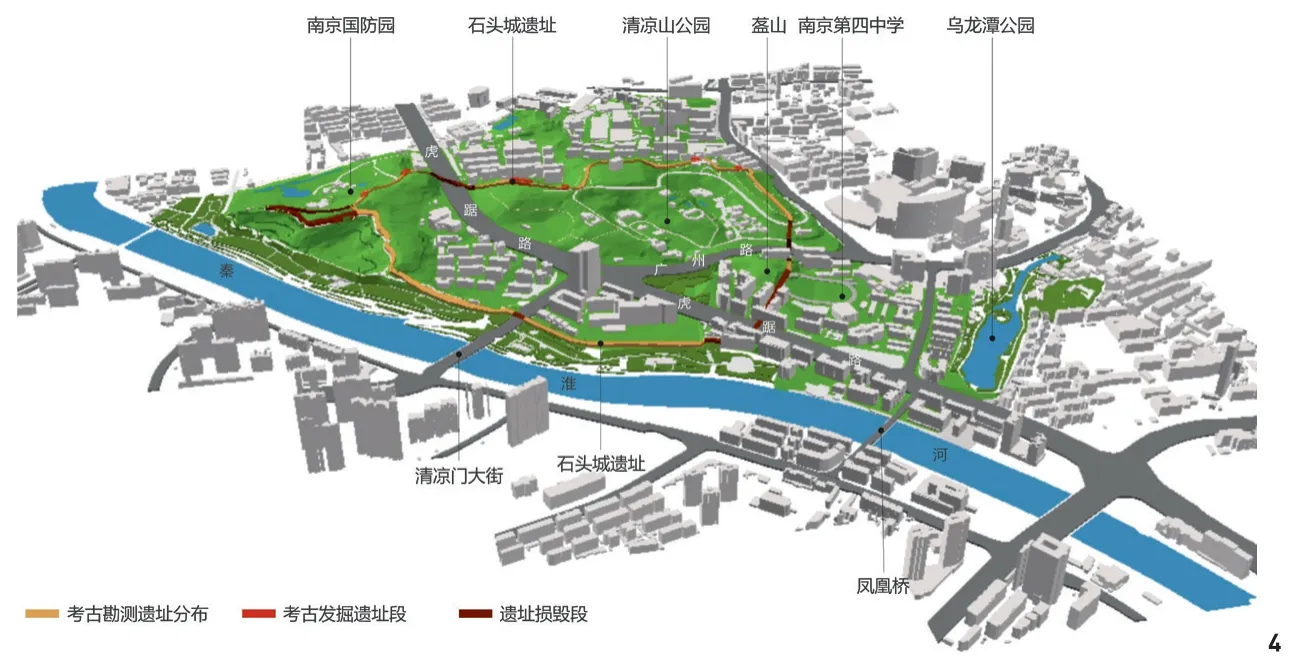

通過(guò)將考古遺址信息疊加于研究范圍現(xiàn)狀地理信息空間模型之中,實(shí)現(xiàn)遺址空間分布的三維模型可視化呈現(xiàn),對(duì)遺址空間格局與結(jié)構(gòu)特征進(jìn)行進(jìn)一步的梳理與分析。在遺址空間信息的疊加過(guò)程中,對(duì)城垣遺址考古發(fā)掘段、考古勘測(cè)段和損毀段信息進(jìn)行區(qū)分標(biāo)識(shí),再結(jié)合現(xiàn)狀環(huán)境空間信息,對(duì)遺址在現(xiàn)狀環(huán)境下的空間分布及狀態(tài)進(jìn)行疊合與表呈,既能夠清晰闡釋不同區(qū)段遺址空間分布及保存現(xiàn)狀,也能從整體上對(duì)石頭城遺址空間格局、結(jié)構(gòu)等信息有所揭示(圖4)。

圖4 GIS中的遺址空間信息疊合呈現(xiàn)

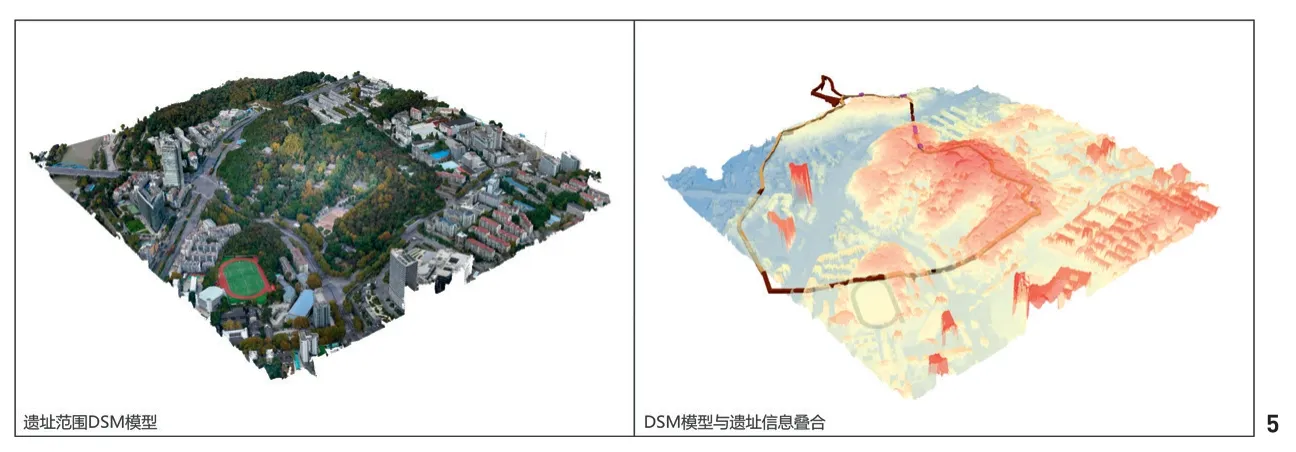

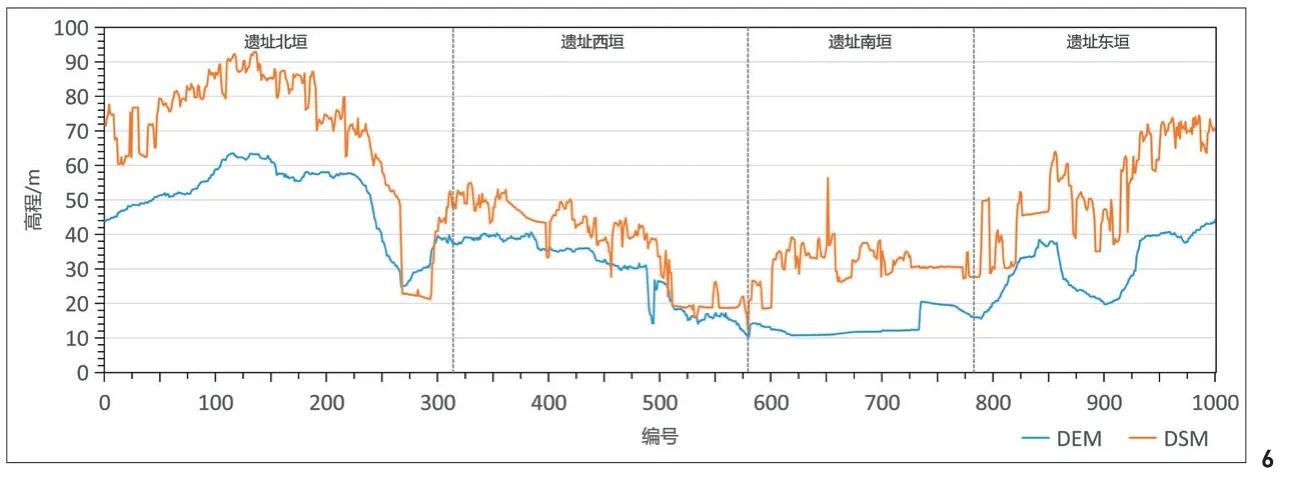

此外,基于傾斜攝影技術(shù)獲取遺址范圍的數(shù)字表面模型(DSM),疊合進(jìn)地理空間信息系統(tǒng)與場(chǎng)地?cái)?shù)字高程模型(DEM)進(jìn)行比對(duì)校驗(yàn),同時(shí)對(duì)遺址整體空間DEM與DSM的縱向剖切信息對(duì)比分析(圖5)。遺址空間分布的縱向剖切信息能在一定程度上揭示現(xiàn)代城市建設(shè)對(duì)遺址空間形態(tài)格局的影響,如遺址北垣被虎踞路所割裂,在剖切曲線連續(xù)性上表現(xiàn)出明顯的斷裂現(xiàn)象,以及被現(xiàn)代城市建設(shè)疊壓的區(qū)段,其對(duì)應(yīng)的剖切信息曲線都表現(xiàn)出不同程度的波動(dòng),而非呈現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)的變化走勢(shì)(圖6)。

圖5 遺址范圍數(shù)字表面模型及與遺址信息的疊合

圖6 沿遺址空間分布的DEM與DSM縱向剖切圖

綜上,在地理空間信息平臺(tái)下,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)遺址保存現(xiàn)狀、結(jié)構(gòu)格局及環(huán)境關(guān)系的可視化呈現(xiàn),通過(guò)對(duì)多源數(shù)據(jù)的疊合對(duì)比分析,深化對(duì)遺址空間關(guān)系的理解與認(rèn)知,為后續(xù)的遺址空間完形闡釋與表達(dá)提供更為準(zhǔn)確的研判與依據(jù)。

3.2 基于空間完形的石頭城遺址公園設(shè)計(jì)策略

通過(guò)對(duì)石頭城遺址的考古勘測(cè)確界、地理空間環(huán)境演化及基于GIS的多源空間信息整合與分析,基本厘清了遺址整體空間分布、格局、形貌特征等信息,在對(duì)遺址空間信息較為完整、系統(tǒng)的梳理與解析基礎(chǔ)之上,從空間“界點(diǎn)”“界線”“界面”“界域”的角度提出石頭城遺址公園空間完形規(guī)劃設(shè)計(jì)策略。

3.2.1 遺址空間“界點(diǎn)”特性揭示

空間界點(diǎn)即反映與揭示空間內(nèi)部結(jié)構(gòu)特征的關(guān)鍵點(diǎn)、信息點(diǎn)與承接點(diǎn),在整體空間信息的表達(dá)過(guò)程中起到空間轉(zhuǎn)承、銜接、過(guò)渡與限定等不同作用。對(duì)遺址空間界點(diǎn)的揭示,一方面是對(duì)遺址歷史節(jié)點(diǎn)空間特征信息的直觀表達(dá);另一方面,為人們?cè)谶z址認(rèn)知過(guò)程中對(duì)其整體空間信息的聯(lián)想重構(gòu),于當(dāng)下現(xiàn)狀環(huán)境中提供其歷史空間的坐標(biāo)點(diǎn)與參照點(diǎn),為遺址空間信息揭示起到引導(dǎo)與界定的作用。此外,數(shù)字技術(shù)的介入,為遺址空間界點(diǎn)定位、探測(cè)等數(shù)據(jù)信息的獲取提供了極大的便利,使之變得更為高效。

遺址空間界點(diǎn)通常也是主要的考古揭示點(diǎn),在石頭城遺址公園中,通過(guò)對(duì)系列城垣遺址節(jié)點(diǎn)的考古揭示,不僅從城垣遺址空間細(xì)部構(gòu)成上揭示其空間特征信息,同時(shí)也是在現(xiàn)狀環(huán)境下實(shí)現(xiàn)對(duì)遺址整體空間格局的局部信息標(biāo)定。通過(guò)對(duì)石頭城遺址空間界點(diǎn)特性揭示,為人們對(duì)石頭城遺址整體空間信息完形認(rèn)知提供空間風(fēng)貌特征上的聯(lián)想與暗示,以及空間分布上的位置標(biāo)定與參照(圖7)。

圖7 遺址界點(diǎn)信息揭示

3.2.2 遺址空間“界線”形態(tài)勾陳

遺址空間界線主要是指歷史空間中的形態(tài)邊界、輪廓及軸線結(jié)構(gòu)關(guān)系等,由于遺址具有典型的歷時(shí)性特征,具體表現(xiàn)為時(shí)間維度下的空間迭代現(xiàn)象,從而導(dǎo)致現(xiàn)狀遺址空間界線易呈現(xiàn)破碎和模糊狀態(tài),影響人們對(duì)現(xiàn)存遺址空間的準(zhǔn)確認(rèn)知與理解。基于歷史原真性和遺址保存現(xiàn)狀,對(duì)遺址歷史空間界線、形態(tài)邊界加以適當(dāng)?shù)拿骰c暗示,有助于對(duì)遺址整體空間信息的闡釋。對(duì)不同遺址界點(diǎn)彼此間的邏輯關(guān)聯(lián)及范圍梳理,是遺址空間界線信息整合的有效途徑,同時(shí)基于GIS的遺址空間形態(tài)、分布、相關(guān)性等分析,可進(jìn)一步為遺址空間界線梳理提供佐證。

在石頭城遺址公園中,通過(guò)對(duì)遺址空間演化過(guò)程中的形態(tài)對(duì)比、考古勘測(cè)發(fā)掘、遺址分布的數(shù)字表面與高程模型信息等的多源整合,基本厘清了遺址空間整體格局。基于石頭城遺址現(xiàn)狀空間環(huán)境,對(duì)其形態(tài)邊界的表達(dá)可著力于兩方面:首先是增強(qiáng)考古遺址界點(diǎn)的關(guān)聯(lián)體現(xiàn),通過(guò)界點(diǎn)空間信息的串聯(lián),逐漸明化遺址形態(tài)邊界;其次,對(duì)于不便于考古揭示的遺址區(qū)段,可通過(guò)空間標(biāo)識(shí)的方式實(shí)現(xiàn)其空間形態(tài)邊界信息的同構(gòu),如在山林地段的淺根細(xì)色葉植物標(biāo)識(shí)、城市建設(shè)區(qū)段的定點(diǎn)說(shuō)明與標(biāo)識(shí)等(圖8)。

圖8 遺址形態(tài)邊界信息表達(dá)

3.2.3 遺址空間“界面”格局梳理

遺址空間界面即遺址原初的不同功能區(qū)塊、格局分布、構(gòu)成體現(xiàn),通過(guò)對(duì)遺址歷史空間整體格局、歷史區(qū)塊、功能結(jié)構(gòu)的厘清,能夠更為明晰、邏輯地對(duì)遺址歷史空間信息加以闡釋。

通過(guò)對(duì)石頭城遺址既有考古發(fā)掘和歷史文獻(xiàn)的梳理,推測(cè)城址內(nèi)部功能區(qū)劃主要包括衙署、府庫(kù)、民居、守軍駐地及城外石頭津碼頭,其空間區(qū)塊分布總體如下:北側(cè)清涼山、西北國(guó)防園及東側(cè)盋山的大面積山林地段主要為守軍駐地,因唐朝之前長(zhǎng)江直抵城下,早期石頭城為重要軍事要塞;城內(nèi)地勢(shì)相對(duì)平緩的西南片區(qū)是衙署及居民建筑聚集區(qū),而今清涼山山谷地帶則為具有倉(cāng)儲(chǔ)功能的府庫(kù)所在(圖9)。在石頭城遺址歷史空間界面信息表達(dá)上,可根據(jù)不同功能區(qū)塊,進(jìn)行區(qū)別化的空間主題標(biāo)識(shí),易于人們辨識(shí)其所處的歷史空間位置。

圖9 基于考古與文獻(xiàn)梳理的城址歷史區(qū)劃

3.2.4 遺址空間“界域”場(chǎng)景再現(xiàn)

遺址空間界域是對(duì)歷史場(chǎng)域信息的復(fù)合體現(xiàn),也是遺址空間內(nèi)涵及表征的有機(jī)融合,基于遺址多源信息整合,梳理最具典型特征的遺址空間場(chǎng)景,通過(guò)對(duì)飽含歷史意蘊(yùn)空間景象的同構(gòu),在時(shí)空疊置背景下實(shí)現(xiàn)遺址空間場(chǎng)景再現(xiàn)與場(chǎng)所意境表達(dá)。

石頭城遺址空間界域場(chǎng)景再現(xiàn),首先根據(jù)遺址現(xiàn)狀,完善遺址空間的整體邏輯關(guān)聯(lián),通過(guò)不同遺址界點(diǎn)的空間張力表現(xiàn),凸顯石頭城遺址空間界域場(chǎng)效應(yīng);其次,基于遺址信息原真性,通過(guò)景園空間語(yǔ)匯對(duì)具有典型特征的遺址空間場(chǎng)景進(jìn)行同構(gòu)表達(dá),傳遞遺址場(chǎng)所精神。缺失內(nèi)涵與特質(zhì)的遺址空間展示,僅是遺存的簡(jiǎn)單堆砌,易呈現(xiàn)同類(lèi)型遺址空間外化表征趨同,反之對(duì)具有典型空間特征的場(chǎng)景內(nèi)涵與特質(zhì)的揭示,能在一定程度上幫助人們理解遺址空間生成內(nèi)在動(dòng)因,且有益于將破碎、片段化的現(xiàn)狀遺址空間信息織補(bǔ)于歷史原初整體空間構(gòu)架之中,實(shí)現(xiàn)對(duì)遺址空間場(chǎng)域信息的完形闡釋與理解。在原生空間無(wú)法或難以實(shí)現(xiàn)對(duì)遺址場(chǎng)景信息表呈之時(shí),基于數(shù)字技術(shù)的場(chǎng)景虛擬再現(xiàn)(如VR、AR等)也是遺址空間界域信息表達(dá)的有效途徑。

4 結(jié)語(yǔ)

隨著當(dāng)下數(shù)字技術(shù)的發(fā)展,通過(guò)虛擬方式實(shí)現(xiàn)遺址空間的完形認(rèn)知趨于成熟[17],誠(chéng)然,基于數(shù)字技術(shù)的虛擬揭示是遺址空間完形闡釋的有效途徑之一。但是,遺址空間完形不應(yīng)僅限于對(duì)遺址歷史信息的揭示,更包含對(duì)遺址歷史空間關(guān)系的保護(hù)與延替,以及緩解與解決遺址空間與當(dāng)下人居環(huán)境空間的矛盾。數(shù)字技術(shù)只是手段而非目的,原生空間關(guān)系的完形更具空間張力,更能充分顯現(xiàn)歷史與當(dāng)下的空間對(duì)位關(guān)系,以及妥善處理遺址與當(dāng)下建成環(huán)境的協(xié)同關(guān)聯(lián)。

由此,基于遺存現(xiàn)狀,以遺址本體保護(hù)為前提,在堅(jiān)持最小干預(yù)、可逆性、可識(shí)別性等原則下,通過(guò)對(duì)遺址界點(diǎn)、界線、界面、界域等關(guān)鍵空間信息的揭示與暗示,在當(dāng)下建成環(huán)境坐標(biāo)體系下對(duì)遺址歷史空間形態(tài)進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓搓悾仍谝欢ǔ潭壬蠈?shí)現(xiàn)了對(duì)遺址歷史空間信息的保護(hù)與闡釋?zhuān)龠M(jìn)遺址空間與當(dāng)下建成環(huán)境空間的共生,也是解決遺址與城市空間矛盾的新方法,更是歷史文化遺存活態(tài)保護(hù)與利用的新途徑與新理念。

注:文中圖片除注明外,均由作者繪制。