小小工程師”從這里起步

廖遠輝

2017版《小學科學課程標準》(以下簡稱課標)首次將“技術與工程”納入小學科學課程,學生通過學習可以像工程師一樣運用科學原理設計產品,解決實際問題,使工程思維得到發展。那么在小學階段,教師應該如何開展技術與工程類的實踐課呢?

一、由易到難的任務驅動

很多學生對技術工程沒有概念,不知如何設計產品,教學需從學生的實際情況出發,實現由易到難的任務驅動。

例如,蘇教版小學科學五年級下冊第二單元“形狀與結構”第二課《搭支架》中有個搭建高塔的實驗,為了讓學生弄懂搭建高塔的步驟,我設計了3個課時。第一課時,讓學生了解實驗流程,通過“討論—設計—交流—改進—再交流—定稿”等環節設計出一個立體三角形,完整體驗一次設計流程。第二課時,讓學生欣賞一些高塔的圖片,要求他們以小組為單位討論出高塔的設計方案,選擇搭建高塔支架所需的材料。第三課時,學生根據設計方案進行拼裝。這樣,通過循序漸進地教學,可以提升學生探究的信心。

二、貼近生活的任務選材

選材對于小學生來說是個考驗。選材應從三方面考慮:第一,能否就地取材;第二,所取材料能否直接使用;第三,材料成本是否合適。學生從生活中合理選材,能更高效地完成作品。

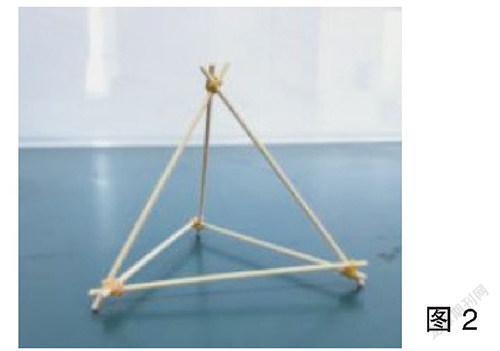

在“建高塔”案例中,有的學生選用牙簽、膠水和紅繩來拼裝(如圖1),有的學生選用小木條和皮筋來拼裝(如圖2),還有的學生則利用筆和透明膠來拼裝(如圖3)。又如,在“建橋梁”案例中,有的學生選用廢棄的筆筒和瓦楞紙來拼裝(如圖4),有的學生選用廢棄的木板和筷子來拼裝(如圖5)。

學生們從生活中取材,甚至是廢物利用,不僅提高了動手能力,學到了工程知識,還增長了變廢為寶的生活常識。

三、突出學生的主體地位

在技術與工程課上,如何放手讓學生自主探究、突出學生的主體地位呢?教師引導是關鍵。

如在“建橋梁”案例中,教師引導學生在平板橋、拱橋、拉索橋中選出更佳的橋梁進行設計、制作時,學生產生了思維碰撞。有的學生認為拱橋造型美觀,要選拱橋;有的學生認為平板橋簡單大方,應選平板橋;有的學生認為拉索橋精巧,要選索橋。教師要及時了解學生的想法,帶領學生回顧各種橋梁的特點,并將平板橋、拱橋、拉索橋這幾種橋梁進行比較,鞏固知識。

四、分工協作的合作探究

課標指出,小學科學課倡導以探究式學習為主的多樣化學習方式。在技術與工程課中,由于實踐難度大,小組合作探究尤為重要。

建立模型是一個復雜的過程,不是一次能成功的,也不是一個人能獨立完成的。在“建橋梁”案例中,學生需要討論選題、設計圖紙、選擇材料、核算成本、組裝拼接等,在實踐過程中難免失敗或需反復調整。學生以小組為單位多次開展討論,組員分工合作,可實現個人價值,增強團隊合作意識,高效地完成任務。

五、過程的多元化評價

評價是課程實施的重要環節,評價既對教學的效果進行監測,又與教學過程相互交融。

技術與工程課的內容對于小學生來說有一定的難度,學生從理解原理到動手實施,完成每一步都不容易,需要教師給予鼓勵和肯定,才能更好地調動積極性。

如在《造房子》一課中,根據房屋設計的難易程度,教師評定星級,最難的房屋設計評為五星;根據設計圖紙的美觀程度畫笑臉,圖紙最美觀的給5個笑臉;根據作品的完成度設定等級,有A+、A、A-、B+、B、B-這六個等級。多元化的評價使課堂更有趣,學生的興趣更足。

在技術與工程課上,學生能體會“做”的成就感和樂趣,養成“動手做”解決問題的習慣,能提升思維能力和動手操作能力,促進全面發展,為今后成為應用型人才打下堅實基礎。

3121500589244