快速城鎮化地區地面快速路復合通道系統的構建

李善偉,白麗霞

[1.上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司天津分公司,天津市 300000;2.中汽研汽車工業工程(天津)有限公司,天津市300000]

0 引言

目前,中國城鎮化已進入高速增長期,我國規模城市總數達到世界首位,城鎮人口數量已占據總人口數的60%。天津雙城中間海河中游南岸地區已形成較成熟的城市區域形態,并仍在向高度城鎮化的地區演變。十四五期間天津將堅持把推動京津冀協同發展作為重大政治任務和重大歷史機遇,主動服務北京非首都功能疏解,主動服務雄安新區建設,對接京津冀世界級城市群建設,增強服務輻射功能,基本實現“一基地三區”功能定位。天津大道作為天津打造安全、便捷、高效、綠色、經濟的現代化綜合交通運輸體系的重要支撐通道,在現有具備較強的對外快速交通功能、承擔沿線片區與雙城聯系的主要交通聯系的同時,如何繼續強化國展集散交通的支撐能力,適當服務沿線片區城市功能,構建地面快速路復合通道系統,是本文主要研究探討的問題。

1 研究概況

1.1 規劃建設背景

天津大道西起為大沽南路與外環線交口,東至濱海新區中央大道,全長約37 km,采用城市快速路設計標準,設計車速為80 km/h,已于2010年9月30 日建成通車。該工程是海河南岸連接中心城區與濱海新區核心區的區間快速通道,是海河南岸城市發展帶主骨架,是客運為主的標志性生態景觀大道。該工程的建設有效地解決了中心城區與濱海新區在海河南岸交通中存在的南北不通、東西不暢的問題,促進海河沿線的開發利用,帶動中心城區與濱海新區的協調發展。

從天津大道在當時地域位置、沿線地區開發格局、快速路建設效益和分布上分析,其首要作用是連接中心城區與濱海新區,考慮雙港至雙橋段(全長約12.5 km)在建設階段基本為農田,處于在城市和路網發展的初級階段,用地條件及橫向交通干擾尚不明確,故采用地面快速路敷設方式,僅設置雙向8 車道主線,沿線不設置輔道,隨著兩側區域地塊開發力度的加強,結合區域路網增設輔道;天津大道與規劃高快速路與主干路相交,采用支線上跨,支線上跨天津大道后,通過南北兩側規劃路網予以分流,再與快速路出入口匝道相接,完成轉向交通;該項目未綜合考慮公共交通、行人慢行和非機動車等。

1.2 國內地面快速路復合通道系統研究現狀及經驗

針對天津大道的特點,國內并沒有城市快速路先期僅實施主線,不實施輔道,后期改造或結合區域路網增設的先例,但已有國內專家學者對高速公路及干線公路城市快速化改造進行了研究。

陳永茂[1]以深圳市梅觀高速為例,指出在高度城市化地區,高速公路市政化改造應采用城市快速路模式,遵循通道主輔有序、節點合理銜接、出入主次差異、公交慢行優先的改造原則和思路,消除高速公路在城市范圍內產生的問題和影響。關士托等[2]針對高速公路城市段現狀存在的主要問題,提出了交通(復合通道、多級疏解)、用地(節點優化、集約高效)銜接(緊密聯系、提升品質)的改造思路和要點。霍敏[3]對干線公路快速化改造出入口的布設以及干線公路快速化改造平交口優化進行了深入的研究。王新明[4]分析了近幾年來蘇州市干線公路快速化改造的模式,重點針對干線與支線道路交叉方式,及主線上跨、主線下穿、支線上跨、支線下穿四種模式進行了分析對比。

以上研究成果梳理了復合功能要求下的高速公路和干線公路的市政化改造的總體交通組織,并提出了詳盡規劃設計原則及快速化改造思路,并依托實際建設項目闡述工程總體方案,但對結合城市總體規劃背景,多區域性質、多功能需求下的復合通道的構建尚缺乏因地制宜的考量,同時對于落實國家戰略的重大項目的快速集散需求缺乏有針對性的規劃設計研究。

2 地面敷設段沿線出行特征與需求

2.1 區位及發展特征

城市用地擴展,促使城市形態演變,城市規模的擴大必然導致城市形態尋求更為合理的城市空間布局模式,因此都市圈成為我國城市形態轉變發展所賴以維系的平臺[5]。而都市圈從形成到發育成熟,一般都要經歷雛形期、成長期、發育期和成熟期4 個階段,我國一些特大城市已處于成熟期階段,傳統中心城市的作用被一種多中心的模式所取代[6]。以京津冀區域規劃空間格局為例,形成“一核、雙城、三軸、四區、多節點、兩翼”的空間格局,發揮北京的輻射帶動作用,打造以首都為核心的世界級城市群。京津發展軸串聯形成天津市“津城”“濱城”雙城發展格局,構建“一市雙城多節點”的城鎮功能空間格局,而天津大道作為津城-津南區(會展經濟區)-濱城的開發紐帶,起到帶動、推進、承載三地聯動發展的重任。

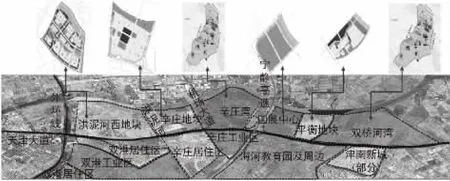

分析天津大道(雙港至雙橋段)沿線用地性質,如圖1 所示,雙港至機場大道段南北兩側以居民住宅、商業及醫院為主;機場大道至寧靜高速公路段北側為綠色生態屏障—辛莊灣,南側為現狀工業區;寧靜高速公路至東文南路段,北側為國家會展中心,南側為海河教育園;東文南路至雙橋段,北側為綠色生態屏障—雙橋河灣,南側為津南新城。隨著兩側城市用地功能進一步完善,功能開始復合化,影響城市發展的重要交通走廊—天津大道,需適當加強對沿線城市用地服務功能。

圖1 沿線用地性質示意圖

2.2 需求總結

2.2.1 沿線向高度城鎮化地區的演變

按照已有區域控制性詳細規劃,天津大道沿線已形成較成熟的城市區域形態。使區域的總體面貌發生了較大的變化的同時,也帶來更大規模的交通需求,對區域整體交通設施及區域交通組織均提出了新的要求。天津大道(雙港至雙橋段)采用地面快速路敷設形式,未形成主線+ 輔道的復合通道系統,對南北區域而言形成屏障,其節點轉向交通量會大大增加,并伴有慢行及非機動車交通量的大量增加。

2.2.2 會展經濟區功能輻射的需求

為發揮得天獨厚的區位優勢,構建以會展經濟特色鏈、智能科技產業、新經濟為主導的現代服務經濟體系,需要通過建立高效便捷的交通系統來增強區域的輻射能力,然而受到區域現狀發展情況的制約,區域已有路網服務國展中心快速集散的功能仍需加強。

2.2.3 重大市政交通項目相繼落地,亟待落實整體、統一、合理的交通組織管理措施

M1 線東延已投入運營,若干重大基礎設施已建成,骨架路網體系得到進一步完善,但天津大道沿線節點的交通轉換功能不完善、南側地塊對于軌道交通的接駁需求、國家會展中心對于輪候區的交通組織形式的新要求,區域的交通矛盾也隨之凸顯。

3 地面敷設段復合通道系統規劃設計方案

3.1 主輔布置因地制宜

主線是快速路的主體,具有長距離、快速通行的能力,道路橫斷面全線應基本一致、統一,達到快速路連續、快速、安全、穩定的交通通行能力的要求。

輔路的作用有二個:其一是快速路與地方道路連接,連接性輔路寬度只要滿足連接交通量,一般不需要設非機動車道和人行道;其二是在城市中心區,有些輔路還是城市道路的重要組成部分,輔路要按主(次)干道的標準設計,一般需要設機動車道、非機動車道和人行道。輔路設計要根據沿線地區規劃和建設,分段設計,既保證主路快速通行,又使道路沿線能與快速路便利地離、合。

通過新建或利用既有道路作為輔路,原則上保證全線暢通,加強與沿線區域道路銜接,保證沿線交通快速集散與出入,完善沿線微循環系統,增強對沿線區域服務,如圖2 所示。

城鎮化地區考慮天津大道南北兩側平行布置的國展大道和津沽公路,輔道的設置可以利用國展大道和津沽公路的功能;考慮加強對國家會展中心的交通保障度,需專門設置輔道。

3.2 節點轉換合理銜接

加強節點交通轉換作用,按相交道路功能、等級劃分立交節點等級,分為樞紐立交、一般互通立交、菱形立交、分離式立交四個級別,實現立交節點功能與交通轉換需求的協調統一。

寧靜高速公路(會展海河通道)節點采用連續全互通形式,實現全方位車流轉向的樞紐立交;機場大道節點作為非骨干性城市快速路節點,采用適當標準的一般式互通式立交;國展路、東文南路節點以主線上跨菱形立交為主,提供轉向功能,支線上跨的白萬路、盛展路節點提供部分轉向功能;同樣支線上跨的梨雙路、鑫怡路、辛柴路節點,采用分離式立交,不提供車輛轉向功能,如圖3 所示。

圖3 研究段復合通道系統總體布置圖

3.3 節點改造提升方案

加強節點交通轉換作用,按相交道路功能、劃分立交節點等級,分為樞紐立交、一般互通立交、菱形立交、分離式立交四個級別,實現立交節點功能與交通轉換需求的協調統一。

會展交通近期到達高峰小時交通量達到6500 pcu/h,遠期將達到8500 pcu/h,與常規交通出行疊加會對道路交通網提出很高的要求。近期應當保證會展交通有快速高效的疏解通道,同時需考慮遠期地塊開發建設。通過對上海國家會展中心和廣州會展中心的交通分析得到如下結論:軌道交通至少有2~3 條線路分擔交通;主干路網在保障路網容量的同時,利用高快路網高效快速地引導會展外圍交通;外圍地區場館盡量提供數量充足、分散布局的停車設施。

會展交通由外環線、寧靜高速引入后,主要由國展大道、天津大道來分擔,現狀津沽路壓力太大,不宜分擔較多的交通壓力,天津大道與國展大道需要均衡的分擔交通壓力,需要南北向干路網的支持。從高效快速與國家會展中心交通轉換和區域聯絡通道著手,綜合考慮需要服務的會展區域和集散的主要橫向道路間距,選擇國展路節點進行研究。

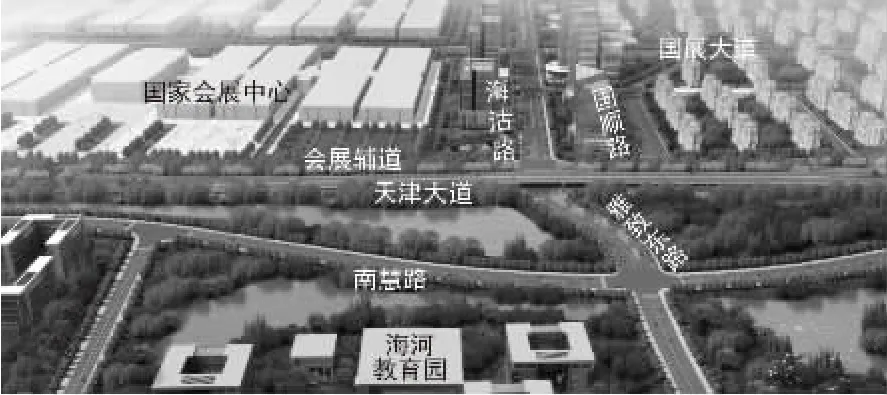

主線上跨方案可以有效地解決會展交通快速轉換的問題,會展交通疏解通過專門設置的會展輔道解決,如圖4 所示;支線上跨方案僅可實現會展地塊與海河教育園的南北溝通,未解決交通快速轉換的問題,如圖5 所示。

圖4 主線上跨方案效果圖

圖5 支線上跨方案效果圖

4 結語

面對天津將優化城鎮空間格局,形成“津城- 濱城”雙城發展格局的堅定戰略,以及京津冀協同發展、會展經濟區、天津智谷等新形勢,天津大道地面敷設段復合通道系統對于強化雙城交通聯系,確保雙城加速融合,京津發展軸起到至關重要的作用。本文充分結合已有規劃及相關研究成果,以天津大道沿線地區快速城鎮化為背景,以國家會展中心對區域交通的影響為研究重點,對區域交通吸引及需求進行分析預測,提出適合國家會展中心區域和天津大道沿線的需求的復合通道系統;針對交通矛盾及交通組織方案,提出相關節點工程的實施方案與建議。對外有效銜接市域層面的重要通道,提升區域輻射力,對內合理梳理地區道路,確保區內交通便捷通達,構建符合城市功能發展的綜合交通系統。為國內快速城鎮化地區地面快速路復合通道系統的構建提供了借鑒和參考。