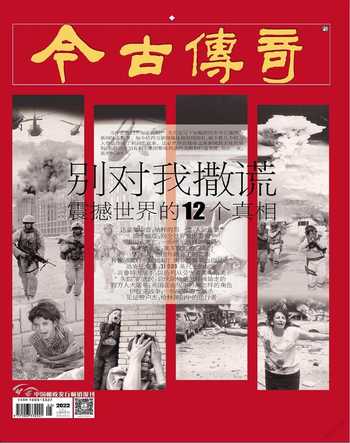

貝魯特大屠殺以色列從受害者變為屠夫

在國防部長阿里埃勒·沙龍的策劃之下,以色列軍隊大舉進攻黎巴嫩,意欲將巴勒斯坦游擊運動全部消滅,要致巴勒斯坦解放組織于死地。黎巴嫩首都貝魯特內已經擠滿了從黎巴嫩南部巴勒斯坦難民營逃來的難民。

以色列軍隊重重圍困了貝魯特西部的穆斯林區,切斷了水、電和糧食供應,然后開始轟炸城區,在住戶擁擠的居民區用磷彈和美國援助的榴霰彈狂轟濫炸。在以色列軍隊入侵的頭兩個星期,據估計有14000名巴勒斯坦人和黎巴嫩人死亡,傷20000人,其中很大一部分是平民。

沙龍要求所有的巴勒斯坦游擊隊員和敘利亞武裝人員撤出貝魯特。撤離結束之后,以色列軍隊侵入貝魯特西區,聲稱那里還有2000名“恐怖分子”。以色列軍隊最高統帥部召集了從前的盟友——基督教的黎巴嫩長槍黨民兵。把他們派到薩布拉和夏蒂拉兩座巴勒斯坦難民營,有計劃、有組織地屠殺了數以百計的老人、女人和兒童。

羅伯特·菲斯克那時候是《泰晤士報》的中東特派記者,他和另外幾人在長槍黨民兵離開之后最早進入夏蒂拉難民營。他的著作《悲夫彼國》收輯了他關于這場大屠殺的報道,在感人至深的同時,也批判性地檢討了元兇究竟是誰。

這是一場集體殺戮、是一次政治事變、是一大暴行

“這些孕婦會生出恐怖分子的。這些小孩長大后也會變成恐怖分子的。”1982年9月17日參與薩布拉和夏蒂拉大屠殺的長槍黨民兵在貝魯特西區回答一名以色列坦克兵的問話。

“我們知道這事。我們也不想這樣。不過不要去干涉了。”1982年9月17日一名以色列陸軍的營長在知道巴勒斯坦人正遭到屠殺時發出的命令。

是蒼蠅告訴我們的。好幾百萬只蒼蠅,發出的嗡嗡聲和這股氣味一樣直逼人心。它們個個都有青蠅那么大,成群地覆蓋在我們身上,根本就沒分清活人和死人的區別。我們只要一站著不動,在筆記本上做記錄,蒼蠅們就會像一支多軍團部隊一樣降落在筆記本的白色表面,還有我們的手上、胳膊上、臉上,每次都少不了要聚集在我們的眼睛和嘴巴周圍。從這個身體轉移到那個身體,從很多死人那兒到幾個活人這兒,從尸體中間到記者中間,一旦發現新的肉體可供棲息和饕餮,它們綠色的小身體就會激動得嗡嗡直叫。

要是我們走得不夠快,還會被它們咬。大部分時候它們都像一團烏云一樣籠罩在我們腦袋周圍,等待我們像那些慷慨的死人一樣靜止下來。蒼蠅是沒有偏見的。這些身體是不是死于一場大屠殺根本就不重要。只要是未曾掩埋的尸體,不管他是誰,蒼蠅都一視同仁。

最初我們還沒有說“大屠殺”這個詞。我們很少說話,因為只要一張開嘴蒼蠅就會鉆進去。就為了這個,我們拿著手帕捂住嘴,接著又要捂住鼻子,因為蒼蠅在我們臉上亂飛亂爬。如果說黎巴嫩希登港口當年的尸體氣味讓人反胃,那么夏蒂拉的惡臭簡直讓我們作嘔。哪怕手帕再厚,我們還是聞得到尸體的味道。幾分鐘以后,我們也開始散發出死人的氣味。

到處都是尸體,馬路上、小巷里、后院和千瘡百孔的房間里,壓在倒塌的石屋下面、橫在垃圾堆的頂上。兇手是以色列軍隊放進難民營“清除恐怖分子”的基督教民兵,他們剛剛才離開。有的地方地上的血還沒有干。我們本來在數尸體的數目,但在看到100具尸體后,我們不再數了。每一條小巷里都有大量的死尸——女人、年輕人、嬰兒、老爺爺和老奶奶,都懶散地躺著,樣子很可怕,有的被刀刺死,有的被機關槍掃射而死。每走過一道瓦礫走廊都會發現更多的尸體。

一家巴勒斯坦醫院里的病人在民兵命令醫生離開之后全部失蹤。到處都能看見草草挖出來的亂葬坑。可能有1000人遭到屠殺,這個數字也可能還要加上一半。

哪怕就是正在這里,置身于如此野蠻暴行的罪證之中,我們還是能看到以色列軍隊在監視我們。我們能看見以色列人從西邊一座高層建筑用軍用雙筒望遠鏡盯著我們,還來來回回地察看滿是尸體的街道。在他們目不轉睛注視著難民營的時候,望遠鏡的鏡片有時會反射出陽光。

勞倫·詹金斯是《華盛頓郵報》的特派記者,他一直拼命地咒罵。我估計這可能是他身處這片可怕氣味里要壓住惡心而采取的辦法。我們所有人都想嘔吐。我們正呼吸著死亡,大口吸著周圍腫脹尸體的腐爛之氣。

1982年9月18日上午10點,我們在夏蒂拉巴勒斯坦難民營內所發現的一切并不需要太多的描述。黎巴嫩在此之前也發生過大屠殺,但是很少有一次的規模如此之大,也從來沒有一次是在一支紀律嚴明的正規軍的監督之下發生的。在戰斗狀態的恐慌和仇恨之中,黎巴嫩已經死了成千上萬人,但是這些人中大部分是在手無寸鐵的狀態下被槍殺的。

這是一場集體殺戮、是一次政治事變、是一大暴行。這次事件遠遠超出那些以色列人在其他場合所稱的“恐怖暴行”之上。這是戰爭罪。

嬰兒小小的身體被扔到垃圾堆上,跟干糧空罐、空威士忌酒瓶扔在一起

我、詹金斯和挪威廣播公司的特維特,我們都被在夏蒂拉見到的情景完全擊垮了,開始時受到的震撼簡直無法言傳。跟我們一起來的還有美聯社的比爾·富利,他在現場走來走去,嘴里一遍一遍地說著唯一能說的一句話:“天哪!”

我們也經歷過幾次謀殺的現場,甚至也見過激烈戰斗結束后幾十具尸體橫陳的場面,可是這兒,女人們的尸體躺在屋里,裙子被撕爛到腰部這里,兩腿大大張開;孩子們喉嚨被割開;成排的年輕男子在行刑墻前排好隊,從背后被槍殺。這兒還有嬰兒——被屠殺已超過24小時而全身發黑的嬰兒。小小的身體已經處于腐爛狀態,被扔到垃圾堆上,跟被扔掉的美軍干糧空罐、以色列陸軍醫療用品和空威士忌酒瓶一起。

特維特試著把所有這一切拍在錄像帶上,一邊用挪威語慢慢地、冷靜地解說:“我又來到另外兩具尸體旁邊,是一個女人和她孩子死在一起。還有三個女人,她們也都死了。”他時不時就要按下“暫停”鍵,低下頭一陣惡心,嘔吐在馬路上的垃圾上。我、富利和詹金斯摸進了一條窄街,突然聽到一陣履帶車的聲音。“他們還在這里!”詹金斯瞪眼看著我說。他們還在,兇手還在,就在難民營里!

富利的第一反應就是擔心基督教民兵可能會拿走他的底片。據他所知,底片是發生的這一切的唯一證據。他沿著小巷跑走了。

我和詹金斯擔心更恐怖的事情發生。如果兇手還在難民營里,他們要消滅的更應該是目擊證人,而不光是照片證據。我們看到一扇棕色的大鐵門虛掩著,我們推開門,跑進院子里,飛快地關上門。我們聽見履帶車在旁邊的一條路上開近了,履帶撞擊在混凝土塊上銼鏘有聲。我和詹金斯害怕地緊緊盯著對方,這時候我們發現,除了我們以外還有別人。她就躺在我們身旁,一個年輕漂亮的女人臉朝上躺著。

她躺在那里,好像是在曬日光浴,背部流出的血還是濕的。兇手剛剛才離開。她就躺在那里,兩腳并攏,雙臂伸開,就像見到了她的救主一樣。她的臉上很平靜,眼睛閉著,真是個漂亮的女人,她的頭部被戴上一個奇怪的光環。就在她原來躺的地方的上面,有一條晾衣繩,上面夾著幾條小孩的褲子和幾雙襪子。其他的衣服都已經掉了一地。

她肯定是正在曬家人的衣服,這時候兇手來了。只有她胸部不太明顯的彈孔和院子里慢慢流開的血跡在告訴我們,她已經死了。甚至連蒼蠅都還沒發現她。

她肯定是聽見了難民營里的槍聲,躲在家里。以色列幫兇的那些殺手們肯定一直沒有發現她,直到今天早上,她走進院子,沒有聽到槍聲,以為動蕩已經結束,開始做家務。她怎么也沒想到會發生這樣的事情。院門肯定是像我們剛才開門時那樣突然打開了,兇手走進來殺了她。

我們在院子里又待了幾分鐘。我和詹金斯很害怕。和暫時失蹤了的特維特一樣,他也是出生入死、久經考驗的。跟詹金斯在一起我覺得很安全。

這些民兵是殺害這個女子的兇手,他們在夏蒂拉奸淫擄掠,殺人不眨眼,可我覺得他們要殺詹金斯可能還有點心虛,因為他是一個能把他們駁倒的美國人。“我們快離開這兒。”他說。我們離開了。他先對著街道察看了一番,我跟著他,慢慢關上門,因為我不想驚擾這位沉睡的亡靈。

誰挖了這片亂葬坑?誰開的推土機?以色列人知道答案

富利回到了難民營入口附近的街道上。我還能聽得到履帶車在外面的大馬路上,往那些監視著我們的以色列人那邊開去,不過不管怎么樣它還是開走了。詹金斯聽見特維特從一堆尸體后面叫他,可我看不到他。我們常常會被成堆的尸體擋住視線,互相看不見。這一分鐘我還在跟詹金斯說著話,下一分鐘轉身就發現自己正在對一個年輕男子說話了,他仰面背靠在一間房屋的柱子上,兩條手臂向后垂著。

前面蜷縮的這些尸體讓我們感覺似曾相識。直到后來我們才想起來,這多么像第二次世界大戰納粹在歐洲處決人犯時留下的老照片啊。

就在我們站在那兒的時候,聽到廢墟另一頭有人用阿拉伯語大喊。一個男人尖叫著:“他們又要回來了。”我們也嚇得往馬路上跑。回想當時,可能是憤怒使我們沒有走掉,因為接著,我們等在難民營大門口,想看一眼殺人兇手的面孔是什么樣的。他們肯定是在以色列人的許可之下被派進來的,他們肯定是以色列人武裝起來的。以色列人密切地觀察著他們,監視著他們干活,同樣的一批以色列人現在還在用望遠鏡監視著我們。

隔著一面墻壁,我們又聽見一輛裝甲車向西開了過去,他們可能是長槍黨也有可能是以色列人,但是沒有人出現。于是我們又繼續走。還是一樣的情景。在夏蒂拉難民營平房的廢墟里,能夠推斷出整個屠殺的過程——長槍黨民兵從前門進來,難民們全家退到臥室里,倒在床上,躲到椅子下,被推搡到鍋碗瓢盆邊。很多女人被強奸,衣服散落一地,赤裸的身體被扔到丈夫或兄弟身上。現在他們全都死了,尸體都已經發黑。

再往難民營更里面的地方又有一條小巷,爛泥地上留下推土機的車印。我們跟著車印來到一塊空地上,大概有100平方米,看上去是剛剛推出來的。蒼蠅像地毯一樣覆蓋在這塊地面上。所有人都知道,這里應該是一個匆匆挖好的亂葬坑。

一位挪威外交官在幾個小時之前開車經過這條路,看到一部推土機,鏟斗里裝了十幾具尸體,胳膊和腿在外面晃。誰這么有效率地挖了這片亂葬坑?誰開的推土機?只有以色列人知道答案。他們眼睜睜看著這一切發生。

他們的盟友被派到夏蒂拉難民營,犯下這場集體屠殺罪行。活生生的人親手對無辜民眾實施了這場屠殺,其持續的時間之長、規模之大,堪稱中東現代歷史上最嚴重的一次恐怖主義行動。

這些遇難者的故事永遠沒有人知道

驚人的是還有幸存者。3個孩子在一處屋頂上向我們呼救,說他們在大屠殺發生時躲了起來。還有哭泣的女人朝我們大喊,說她們的男人被殺害了。所有的人都說兇手是哈達德的南黎巴嫩軍和長槍黨民兵,還準確地描述了兩支民兵武裝的雪松徽章有什么不同。

大馬路上還有很多尸體。“那是我鄰居努里先生,”一名女人對我大喊,“他已經90歲了。”她旁邊人行道上的垃圾堆里躺著一位留著幾根花白胡子的老頭,頭上還戴著一頂羊毛小帽。另一位老人躺在家門前面,穿著睡衣,幾小時前正想跑的時候被屠殺了。

難民營中發生過戰斗。薩布拉清真寺邊的馬路上滿地都是彈殼和空彈夾,有些是巴勒斯坦民兵使用的蘇制裝備上的。難民營少數擁有武器的人們還曾經試圖保護自己的家人。他們的故事永遠沒有人知道了。

他們什么時候才知道他們的親友們在被屠殺?他們就這么幾件武器,是怎么戰斗的?在清真寺外的馬路中間還躺著一把雕刻得十分精美的仿真木制玩具AK47步槍,槍管已經斷成了兩截。

我們繼續往北來到薩布拉難民營。一群女人朝我們走過來,恐懼地哭著求救。她們的男人們(兒子、丈夫、父親)在大屠殺的時候被人從家里帶走了。有幾個已經被發現死在了處決犯人的石墻邊,但其他人還沒找到。

“恐怖分子”,一個協助了這場暴行的詞語

一位路透社的記者看到,在一片原來是體育館的破墻里,有些男人被以色列軍隊拘押著。這會兒又來了不少記者,有黎巴嫩報社的攝影師,外交人員也來了。我們發現了兩位國際紅十字會的瑞士代表,告訴他們我們發現了一片亂葬坑。瑞典的電臺記者也來到了難民營。

我們在體育館發現好幾百名失蹤的男子,就像路透社記者說的一樣。他們大都分是黎巴嫩人,被民兵帶到這里“審訊”。這座已成廢墟的體育館,西半邊完全由穿軍裝的以色列部隊把守,和他們在一起的還有穿便衣的以色列國內安全機構特工,他們個個都高大魁梧,戴著雷朋太陽眼鏡,手里拿著沖鋒槍。也有民兵,我看到有3個民兵帶著一名嚇壞了的男子走出體育館。

這些都是以色列人讓他們干的。他們同意這樣處理。以色列當局后來對我們解釋:這么做是在搜捕“恐怖分子”。

“恐怖分子”這個詞現在聽起來是那么的猥褻。這已經成了一個殘忍的詞語,一個協助了這場暴行的詞語。我和詹金斯看到幾百名犯人,有的踮起腳跟蹲著,有的躺在體育館破墻下的沙土里。那些以色列人顯然以為我和詹金斯是特工,我沒理他們,徑直走到犯人那邊。我走到體育館地下一個充當牢房的房間。“救救我們!”一個囚犯說道。這時候來了一名以色列士兵。我說我是記者。他說:“出去,這些人都是恐怖分子。”

可他們不是恐怖分子。

另一間“牢房”里,一名囚犯對我說:“他們把我們一個個帶走審問。他們是哈達德民兵。通常他們審訊完了就把人帶回來,但也不是次次都這樣。有些人就回不來了。”一名以色列旅長指著我,命令我離開。我還想再談談。囚犯都不出聲了。

我問旅長:“他們為什么不能說話?”“他們想說話的時候當然可以說話,”以色列旅長說,“可他們沒什么好說的。”

最近的一個尸堆僅僅在離我們500碼遠的地方。就在這幫以色列軍人和特工站著的地方,空氣里滿是尸臭。但是他們仍然在大談“恐怖分子”的事情。簡直是怪誕得有點超現實了。

我問一名士兵:“這里發生了什么?”他個子很高,黑色卷曲的短發,面色黝黑,體格健壯,胖乎乎的。我對他說:“聽著,請原諒我這么說,這里的情景看起來真的像特雷布林卡一樣。”對于剛才所親眼目睹的,我能想到的第一個類比就是這個詞。我沒有說這個詞,是因為那里正是殺害猶太人的地方。特雷布林卡是納粹的滅絕營。

這個以色列士兵無動于衷地看著我。我在試著讓他明白,剛剛發生的事情有多么罪惡深重,這不是小小的過火行為,而是一場大屠殺,行兇的是以色列的盟友,就在以色列的眼皮底下。我試著讓他理解。“難道你聞不到空氣里的尸臭嗎?”我這樣問他。他只假裝不知道夏蒂拉發生了什么。

詹金斯火了:“你為什么不告訴我們發生了什么事?這里發生了大屠殺!說,基督教民兵是不是你們昨天放進來的?”

以色列士兵回答:“我昨天不在這里。我今天早上才到的。”

詹金斯瞇起眼睛,他強忍怒火后退了一步。“你在撒謊,”他說,“你昨天就在這兒。我看見你了。我去夏蒂拉的時候,你他媽的還攔下了我的車。我昨天跟你說過話。你就在這兒。你在撒謊。”以色列士兵顯然想起了詹金斯。他舉起手說:“我以為你在問我另外一件事。我沒想起來我見過你。我不知道這里發生了什么事。”

我們向難民營的方向往回走。一名巴勒斯坦女人走過來,露出兇狠冷酷的微笑。“拍了不少好照片吧?啊?”她問道,“有好東西可以寫了吧?你對這一切滿意嗎?真是美好的一天啊,是不是啊?”我以為她要開始罵我了,但她只是繼續挖苦著說:“你們這些記者照片拍得不錯。希望一切順利。祝你們度過愉快的一天。”

詹金斯要發電報回總部,先走了。特維特開車回海軍準將飯店。我又一次從難民營走過,用手帕捂著臉,走到夏蒂拉難民營的出口,我意識到自己是難民營這一帶唯一的活物。

以色列軍隊著了魔般絕對地肯定和深信,有“恐怖分子”在夏蒂拉難民營里

馬路上傳來引擎的轟鳴,從煤渣磚墻和樹叢頂上望過去,我看到一排以色列坦克。從架在裝甲運兵車的擴音器里,一名以色列軍官空洞的聲音從樹林間飄過來。“不要上街,”他命令道,“我們在搜捕恐怖分子。不要上街。否則格殺勿論。”

這已經不只是怪誕了。以色列軍隊在命令死者不要上街。這簡直就是鬧劇、荒謬、變態。我走到難民營大門那兒,仍然用手帕捂著嘴和鼻子。坦克縱隊后面跟著兩列以色列步兵。他們沿著難民營的墻邊前進,在靠近夏蒂拉大門的時候跑步沖刺進入,步槍上膛,在大門的另一邊占據有利地形,互相掩護,警惕著難民營里“恐怖分子”的鬼影。

我走到街道上。“喂,你離開這里。”一名以色列初級軍官走過來。

我說:“我是記者。”

軍官說:“你不能到這里來。快走。”

我不走。我見得太多了。

軍官大聲說:“我命令你馬上離開。”

我搖搖頭。我很惡心。我的衣服臭氣熏天。我渾身都是死人的氣味。我剛才什么都見過了,怎么還可能服從這樣的命令呢?我真的被這些軍人弄糊涂了。他們還在難民營門口交叉跑位,防備著根本不存在的“恐怖分子”。以色列軍官又朝我走近了兩步,對我怒目而視。

“里邊沒有人了。”我說。

“我命令你離開這里。照我說的做。”他大叫起來。

我說:“你不知道,難民營里的人都死了。他們都死在里面了。里面沒人了,只有死人。”

三名以色列士兵站在他們的軍官旁邊看著我,好像我是個瘋子一樣。我看著那名軍官,我懷疑他才有點精神不正常。三名士兵中的一個抓住我的胳膊說:“難民營里面有恐怖分子,你會被他們殺掉的。”“不是這樣的,”我說,“那里面的人全都死了。你們沒聞到尸體的氣味嗎?”士兵看著我,一副不相信我的樣子。“你會被殺掉的。”說著他走開了。我覺得自己像一部懸疑電影里的角色,打電話報警舉報一宗謀殺案,結果卻被指控在捏造案情。

我走進夏蒂拉的入口,挺直了身體站在馬路中間。我倒要看看這些年輕人有多么的鬼迷心竅?讓我目瞪口呆的是,他們隨即開始在入口處的一邊蹲下,然后跑到大概距離30英尺的另一邊,彎下腰來,端著步槍對準難民營,快跑過我的腳邊。我估計他們是瘋了。當然他們也認為我瘋了。他們相信,著了魔般絕對地肯定和深信,有“恐怖分子”在夏蒂拉難民營里。

我要怎樣才能向他們解釋恐怖分子已經離開了,恐怖分子穿的是以色列的軍服,恐怖分子是被以色列軍官們送進夏蒂拉的,恐怖分子的受害者不是以色列人,而是巴勒斯坦人和黎巴嫩人?我試著向他們解釋。于是我認識了摩西、拉斐爾、本尼,他們都扛著沉重的步槍走過夏蒂拉,都擔心恐怖分子出現。

恐怖分子,恐怖分子,恐怖分子。

這個詞出現在每個句子里,像標點符號一樣。

仿佛不說恐怖分子這個詞,他們就已經無法發表意見,無法表達信念。

以色列什么都知道,把兇手送進難民營的正是以色列

我向《泰晤士報》發了一篇長篇通訊,描寫了我在薩布拉和夏蒂拉看到的一切。我寫到了以色列的盟友基督教民兵,在難民營周圍袖手旁觀的以色列軍隊,寫到了以色列在貝魯特西區“法律與秩序”這一使命的土崩瓦解。

以色列當局現在已經開始遷罪于美國了。

就這么一次,短暫的一次,巴勒斯坦和以色列的政見出現了一致。雙方都指責美國。不過至少這次道義是在巴勒斯坦這邊。美國總統里根派駐黎巴嫩的特使菲利普·哈比比曾對巴勒斯坦解放組織說:只要巴勒斯坦解放組織的游擊隊離開貝魯特西區,以色列就不會進駐那里。

美國海軍陸戰隊先撤軍了,他們只在貝魯特待了17天。以色列軍隊隨即入侵貝魯特西區,美國的承諾破滅了。保證不算數了。

巴勒斯坦解放組織領導人阿拉法特看到大屠殺尸體的錄像時,正在敘利亞首都大馬士革。他說菲利普·哈比比曾經親手簽署過一份保證書,承諾美國會保護留在貝魯特西區的巴勒斯坦人。哈比比是簽過這樣一份保證書。

1987年秋天,哈比比承認了阿拉法特說的是事實。“阿拉法特所說的絕對屬實,”他說,“他絕對是在說實話。我簽署過一份文件,保證貝魯特西區那些巴勒斯坦人不會受到傷害。我聽說出事的時候,還正坐在家里的陽臺上俯瞰著銅金山海灣呢。我是接到電話聽說這件事的。我給總統打了電話。我不記得我說什么了,也不記得總統說什么了。這一事件一直讓我很不舒服。事后我沒有和阿拉法特就這件事情溝通過。我不需要和他溝通。巴勒斯坦知道我是怎么想的。”

巴勒斯坦把錯誤主要歸咎于以色列,這不是沒有道理的。把兇手送進難民營的正是以色列。

以色列當局立刻轉而責備美國,派出參謀總長拉斐爾·艾坦將軍在難民營體育館附近召開緊急記者會譴責美國國務院副助理,稱其拒絕在以色列和黎巴嫩軍方之間建立聯絡渠道。

就算有人愿意把這番話當回事,他也無法忽略一個事實,那就是在屠殺之前的三個星期,以色列軍隊已經征用了大批黎巴嫩軍隊的軍營,因此即便沒有美國人的幫助,以色列和黎巴嫩軍方當局的聯系已經頗為密切了。實際上,黎巴嫩的部隊在以色列士兵通過他們的關卡時幾乎都會行禮致敬。

是的,以色列什么都知道。

到現在為止,有幾位當時在夏蒂拉難民營附近的以色列官兵,正派、誠實,無法接受聽說乃至目睹的事情,私下告訴記者:是的,他們知道出什么事了。他們還承認,有那么一會兒他們還目睹了殺戮。但是他們沒有干涉。

“這些孕婦會生出恐怖分子的,這些小孩長大后也會變成恐怖分子的”

1982年9月17日上午7點30分,以色列《國土報》的軍事記者澤夫·席夫收到特拉維夫陸軍參謀本部的消息,說兩個難民營發生了“屠殺”。席夫將這個消息報告了他的老朋友——以色列的宣傳部長莫迪凱·齊波里。齊波里打電話給以色列外交部長伊扎克·沙米爾。沙米爾接到電話后沒有采取任何行動,也沒有要求他的人員去查有沒有關于屠殺的報告。

可是席夫為什么不直接打電話給《國土報》駐貝魯特的同事呢?如果貝魯特西區的國際媒體記者們在星期五早晨就收到大屠殺的警告,而不是星期六早晨才自己發現,那么也許殘殺能夠被阻止。但是席夫卻選擇去找他的朋友,以色列的部長。

所以說,連以色列的媒體在這個關鍵時刻也沒有盡到責任。

席夫沒有親眼看見大屠殺發生,但是有其他的以色列人看到屠殺發生了。艾維·格拉博夫斯基中尉就是他們當中的一個,這位以色列軍隊的坦克連副連長后來向以色列屠殺事件調查委員會作證說:他目睹了5個女人和孩子被殺害。根據調查委員會最終報告:“長槍黨軍人把這兩名男子帶回難民營里,過了一會兒,格拉博夫斯基聽到幾聲槍響,然后他看見兩名長槍黨軍人走出來。一個小時之后,格拉博夫斯基發現長槍黨士兵殺害了5名女人和孩子。”

委員會的報告接著敘述了他是如何看見的:

格拉博夫斯基中尉想通過通訊系統向上級報告這一事件,但是他的坦克連隊的戰士告訴他,他們已經聽到過有人向營部通報平民被殺害,營長回答說:“我們知道這事。我們也不想這樣。不過不要去干涉了。”格拉博夫斯基中尉還看到另外一起長槍黨民兵殺害平民的屠殺事件。

格拉博夫斯基的證詞指出,坦克連隊的戰士問一名長槍黨民兵為什么要殺害平民。民兵回答:“這些孕婦會生出恐怖分子的。這些小孩長大后也會變成恐怖分子。”

在已經成為以色列軍方宣傳防御手段的所謂“道德正當性”主張里,某種東西已經迷失了方向,淪為了危險的執念。以色列政府自命不凡地宣稱:“沒有人能用道德價值觀或者對生命的尊重來教訓我們,在這兩點上我們已接受了足夠的教育,也會繼續教育下一代以色列戰士。”

然而以色列的道德價值觀在這場大屠殺面前卻出現了問題。

以色列人坐視他們的盟友屠殺無辜的人們,面對暴行沒有做出任何行動來阻止。如果受害者不是巴勒斯坦人而是以色列平民。以色列人絕不會用這樣可恥的方式來回應。

以色列所謂對生命的“尊重”在以色列人和巴勒斯坦人身上有明顯的差別。前者神圣不可侵犯,后者卻可以犧牲掉。

以色列人給巴勒斯坦人貼上“恐怖分子”的標簽,他們已經漸漸相信了這個荒誕的說法

卡漢委員會1983年的調查報告(卡漢委員會全稱是“1983年貝魯特難民營泰件調查委員會”,最終報告的起草人是以色列最高法院首席大法官伊扎克·卡漢、最高法院大法官阿哈龍·巴拉克、以色列國防軍預備役少將約拿·埃弗拉特)也成了以色列粗暴執著于“恐怖主義”的犧牲品。以色列將這份報告描繪為一個有力的證據,證明了他們的民主政治如同燈塔一樣照耀在其他中東國家的獨裁統治之上。有哪個阿拉伯國家發表過這樣的報告,一份譴責自己國家軍方和領導人的報告?巴勒斯坦解放組織對自己在黎巴嫩南部的恐嚇行動發表過報告嗎?敘利亞總統阿薩德對1982年2月的哈馬大屠殺發表過報告嗎?

卡漢委員會的報告是一份漏洞百出的文件。

首先,調查的標題——“難民營事件”調查,就在想方設法回避政治上令他們尷尬的那個詞:“巴勒斯坦人”。這次調查的難道不是“巴勒斯坦難民營事件”嗎?但是報告不是這么說的。還有,明明是一場大屠殺,委員會為什么要用“事件”這個詞?

卡漢委員會的最終報告反復提到難民營里有巴勒斯坦“恐怖分子”,大概就是指沙龍在1982年9月初說起的,難民營里那2000名無從捉摸、發現不了的“恐怖分子”吧。可是委員會的法官們也提不出一點證據來證實他們的存在。其實,難民營里唯一的恐怖分子,是以色列人派進去的基督教民兵,而委員會的法官們尊稱他們為長槍黨人和“軍人”。

有三位同情巴勒斯坦人的外國醫生,其中一位還是猶太人,他們在開始的時候就目擊了大屠殺,并在調查中作了證。他們被委員會形容為“對以色列沒有特別同情”。然而那些對巴勒斯坦人同樣沒有“特別同情”的以色列人,他們的證詞被委員會廣泛接受,不打一點折扣。

卡漢委員會總結說,沙龍對難民營事件負有“個人責任”,建議貝京總理撤了他國防部長的職位。然而,卡漢委員會報告沒有處理大屠殺中兩個在本質上最重要的因素:一是以色列對“恐怖主義”的執著妄念;二是第二次世界大戰對貝京本人和對以色列在黎內戰期間行為的影響。

甚至在夏蒂拉大屠殺這一恐怖事件之后,被殺害的無辜平民還尸骨未寒,以色列也還是沒有吸取教訓。直到以色列軍隊撤離貝魯特西區之前,他們還是在每天晚上7點向城區上空發射照明彈。一片冰冷的黃色光芒籠罩大樓、貧民窟、廢墟和巴勒斯坦難民營。噼噼啪啪的無線步話機里,一個希伯來語的聲音又回蕩在漆黑的街道上,向孤獨、驚恐的士兵們發出命令——以色列軍隊又在搜捕“恐怖分子”了。

真正的恐怖分子是以色列的基督教盟友。以色列武裝他們,給他們發餉,配給統一的軍裝,有時候還供應糧草。他們是以色列的走狗。在夏蒂拉難民營周圍的以色列部隊忘記了所有進駐黎巴嫩的外國軍隊的一條基本定律:如果你和一群恐怖分子交上了朋友,你自己也變成了恐怖分子。

然而這些還是不夠說明夏蒂拉事件的問題。以色列人把“恐怖分子”這個詞專門留著來指敵人,他們的長槍黨盟友不是“恐怖分子”,卡漢報告很清楚地表明了這一點。對以色列來說,“恐怖分子”的內涵和其他國家的不一樣。在歐洲和美國,在很多亞洲國家,甚至在蘇聯,“恐怖分子”這個詞讓人聯想起的圖景是劫機,是在餐廳、學校和機場安放炸彈,是在飛機、巴士、火車和客船上殺害平民。但是在以色列,“恐怖分子”指的是所有巴勒斯坦人,在很多情況下指的是所有的阿拉伯人,因為他們在口頭上或者行動上反對以色列。

以色列人把巴勒斯坦人貼上恐怖分子的標簽。以色列人的悲劇就在于,他們已經漸漸相信了這個荒誕的說法。

沒有預先通知,也沒有大張旗鼓,以色列軍隊在1982年9月26日撤離了貝魯特西區,坦克全速開出了城,像一支知道自己犯了錯的軍隊。就連已經進駐夏蒂拉廢墟周圍陣地的黎巴嫩政府軍,也對這場匆匆起程感到措手不及。許多以色列官兵在拂曉之前就開始撤離,在半明半暗之中駕駛著裝甲車,沿著濱海大道一直駛往海港。到黃昏時分,以色列軍隊差不多都從貝魯特西區消失了。

“我不知道丈夫和兒子躺在哪個位置,所以我去的時候把花撒出去,希望花能落在他們安息的地方”

我和特維特繼續調查。我們又一次采訪了幸存下來的人們。我們聽到一些奇怪的軼事。有人告訴富利,一名以色列的攝影記者看見被殺害的人里有一位納粹奧斯維辛集中營屠殺的幸存者。這會不會是真的?據說這名女人在1946年和其他的猶太移民一起來到巴勒斯坦,后來嫁給了一位阿拉伯人,在1948年和丈夫一起走上流亡之路,最終在夏蒂拉的貧民窟安頓下來。據說有人還看見刺在她手腕上的奧斯維辛集中營編號,長槍黨9月17日把她帶走了,槍殺了她,扔進亂葬坑。富利沒有再見到過那名攝影記者。我們也沒能再證實這個故事。

在大屠殺后的幾年里,每逢周年祭日我們都會回到難民營,和幸存的人們聊聊。有的人告訴我們,在屠殺的過程中以色列人就在難民營里,和長槍黨民兵在一起。很多巴勒斯坦老人懂希伯來語,他們說在屠殺的時候,還用希伯來語和以色列人說過話。

年復一年,夏蒂拉又經歷了一次次的殺戮和毀滅。炮彈繼續落在1982年遇害者的集體墳墓上。

美聯社的伊朗記者舍赫物查德·法拉馬齊和幾位巴勒斯坦女人成了好朋發,她常常跟她們長談幾小時,關于她們所能想起來的一切,她要她們一遍遍重復敘述自己的經歷,梳理其中有沒有被我們忽視的詳情和細微的真相。

1984年9月,14歲的沙烏姍說:“我希望來一個長槍黨,我好一刀殺了他報仇。長槍黨殺了我的三個兄弟、爺爺、兩個叔叔。”

40歲的阿姆奈·舍哈德說:“我希望能看到我兒子的尸體。我希望能看到他是怎么死的,希望能知道是誰殺了他。我要對兇手一報還一報。難民營里也有猶太人。他們比長槍黨心腸好。如果不是猶太人來了這里,所有的女人、女孩和孩子都會被殺光。當時大屠殺的時候來了一個猶太人,他說:‘來,女士過來,女士和孩子們到這邊來。’那時候旁邊還有一個長槍黨,戴著面罩,上面挖了兩個洞露出眼睛。”

這些巴勒斯坦女人一邊說一邊痛哭,說到自己災禍臨頭的時候,痛哭都變成了尖叫聲。

烏姆·侯賽因今年36歲,她的丈夫在大屠殺中被殺,兩個兒子也被殺了。如今她還要撫養8個幸存下來的孩子。她長得很漂亮,說話的時候微笑著,仿佛在保護我們不要被她的故事嚇著:

有的人憐憫我,幫助我,可我還是很難習慣這種一無所有的新生活。我習慣了像淑女一樣被禮遇,哪兒都有人給我帶路,幫我開門。現在我的翅膀斷了、碎了。我的丈夫和兩個兒子是我的支柱、我的支撐。可以說我的家已經崩潰了。我看到人們高興的時候,自己卻很悲傷。我兒子穆罕默德一直要找爸爸,他老是在門口和窗口等他。

我精疲力竭,手也一直發抖。我做不了家務活,打掃不了屋子。我好孤獨啊……我一直避開他們被殺害的地方。我還記得侯賽因的腦袋和身子,就扔在地下。我為了躲開那個地方都搬家了。

每個星期一和星期四我都去墓地為他們的靈魂祈禱。不管我走到哪里,腦海里都是他們的臉龐。他們死在星期四下午6點鐘,那個黑色的日子。那些人把他們帶走殺掉了。

我帶上鮮花,進墓地的時候把花撒在里面。我不知道丈夫和兒子躺在哪個位置。我真希望我知道他們埋在哪兒,這樣我就可以放上他們的照片,給他們豎一座大理石墓碑,時常去洗洗墓碑了。但我知道他們在那塊墓地里。所以我去的時候把花撒出去,希望花能落在他們安息的地方。

又一場反恐戰爭、又一支代理人軍隊、又一場神秘的大屠殺,19年之后,可能終于要真相大白了

薩娜·塞爾薩維認真、響亮而緩慢地說著,回憶著19年前的1982的9月18日,那場混亂而危險、極度悲慘、令她傷心至極的事件。作為幸存者之一,塞爾薩維準備出庭作證,指控以色列總理艾里爾·沙龍,也就是慘案發生時的國防部長。她說了一會兒,停下來在記憶里搜索,這時她又再次面對了生命中最恐怖的時刻。她說:“長槍黨把我們從家里帶出來,帶到難民營入口那兒,那兒已經挖了一個大坑。男人們在命令下都跳了進去。接著民兵槍斃了一個巴勒斯坦人。女人和孩子們都是一路在尸體上爬著過來的,看到一個人在我們的面前被槍斃,我們真的是嚇壞了,響起一片女人的哭喊聲和尖叫聲。就是在這時候,我們聽到以色列人在對著擴音器大喊:‘把男人交給我們,把男人交給我們。’我們心想:‘謝天謝地,以色列人要救我們了。’結果證明這是一個殘酷的、虛幻的希望。”

當時塞爾薩維已經懷孕三個月,她看到30歲的丈夫站在那群男人中間。她回憶道:“我們按照命令,沿著馬路走向科威特大使館,女人和孩子在前面,男人在后面。我們被分開了,一個小時以后,他們叫我們離開,但我們還是站在體育館外,等我們的男人出來。天已經黑了,以色列人好像要走了,我們很緊張。以色列人很快就走了,我們走進體育館,里面一個人也沒有。我再也沒有見到我的丈夫。”

比利時的一個上訴法庭在一次聽證之中開庭,裁決是否要根據1982年貝魯特的薩布拉和夏蒂拉難民營的巴勒斯坦平民屠殺事件,對以色列總理沙龍提出起訴。在調查這件案子的時候,檢方相信發現了驚人的新證據,表明以色列曾牽涉其中。

證據的核心就在卡米勒夏蒙體育館,也就是“城市體育館”。這座體育館離貝魯特機場只有2英里,已經損壞,很適合囚禁犯人。對我們這些在貝魯特住過的人來說,體育館是一個熟悉的地標。

1982年9月18民上午,也就是塞爾薩維所說她被帶到體育館的時候,我看到過幾百名,可能有1000多名巴勒斯坦與黎巴嫩囚犯坐在黑暗陰森的體育館里,有的蹲在沙土里,看守他們的是以色列軍人和穿著便衣的以色列情報機構特工。被拘押的人們都沉默地坐著,顯然很恐懼。時不時地,我注意到幾個人被帶出去。他們被帶進以色列陸軍的車,被進一步“審訊”。

我當時對這一切也沒有什么疑惑之處。幾百米外,在薩布拉和夏蒂拉的巴勒斯坦難民營里,多達600名的大屠殺遇害者正在烈日中腐爛,尸體腐爛的臭味一直飄到囚犯和看守人這邊。天氣熱得令人窒息。聽了塞爾薩維的敘述,我感到不寒而栗。

所有以色列人都知道難民營里發生了什么事。尸體的氣味到處彌漫,擋都擋不住。體育館外,一輛長槍黨的吉普車駛了過去,車上漆著“憲兵”兩個字,這樣的機構居然會跟這幫殺人暴徒聯系在一起。

我曾在筆記中寫道:哪怕是在夏蒂拉這樣的事件之后,以色列也依舊還是在貝魯特西區清理他們的“恐怖分子”敵人。可我當時還沒有把這個悲觀的論斷跟城市體育館聯系起來。我當時甚至都沒有反省到戰爭時期另一個可怕的體育館。

律師團為了以戰爭罪行起訴沙龍而搜集的證據之中,有一條來自瓦達·薩貝克。她說:“他們命令我們女人們去城市體育館。男人們留在原地。我們依照以色列人的命令去了城市體育館。我再也沒有見到兒子們和兄弟。”

大屠殺幸存者們回憶的經歷大同小異,令人痛苦。

幾天之后,我們這些記者才開始注意到死亡數字不對。在薩布拉與夏蒂拉發現了多達600具尸體,但卻有1800名平民被報告“失蹤”。我們假定他們被殺害的時間從1982年9月16日,一直持續到18日長槍黨兇手們撤離難民營,尸體被秘密掩埋在難民營外面,我們懷疑就在高爾夫球場下面。那也就是說,很多年輕男子是在難民營外被殺害的,在18日以后被殺害的。也就是說,在我們走過難民營的時候,殺戮還在進行中!我們從來沒有想到過這一點!

為什么我們當時沒有想到?就在大屠殺的第二年,以色列的卡漢委員會公布了報告,雖然報告譴責了沙龍,但是委員會對9月18日暴行的調查報告卻結束在短短一行沒有解釋的按語上:在屠殺的同一時間內可能還有幾百人“失蹤”。

委員會沒有訪談任何一個巴勒斯坦幸存者,卻被授權來敘述歷史。以色列人在不停地把囚犯移交給他們“嗜血”的民兵盟友們,這個想法我們從來沒有想到過!

戰爭過去很久之后,城市體育館的廢墟被拆除了,那個地方建造起了一座嶄新的大理石體育館。然而就在地基下面可能還埋藏著一些東西,這些東西還在昭示著一個可怕的結論。

(來源/《別對我撒謊·23篇震撼世界的新聞調查報道》,約翰·皮爾格選編,華東師范大學出版社2010年3月第一版)

責任編輯/王蘭馨