英夫利昔單抗聯合阿托伐他汀治療川崎病效果及對患兒血清NT-proBNP、iNOS影響

顏 凱,林 平,堯戰勇

川崎病又稱黏膜皮膚淋巴結綜合征,是一種以全身血管炎為主要病變的小兒疾病,易累及中小動脈,多發生于<5歲的幼兒,主要表現為高熱、皮疹、楊梅舌、肢端變化(掌跖紅斑、手足硬腫、甲周膜狀脫皮)等,嚴重者會導致心血管并發癥,甚至死亡[1]。有資料顯示,川崎病常見于6個月~5歲兒童,亦見于學齡兒童,成人罕見,男女比例約為1.5∶1[2]。川崎病急性期需抑制炎癥反應和血栓形成,選用免疫球蛋白進行治療,也可服用阿司匹林緩解癥狀,再加服小劑量糖皮質激素治療[3]。但仍有15%的患兒對免疫球蛋白治療不敏感,表現為高熱不退、炎癥持續進展,此類患兒易出現冠狀動脈擴張[4]。英夫利昔單抗是疾病控制性抗風濕藥物,抑制腫瘤壞死因子活性[5]。阿托伐他汀可降低非致死性心肌梗死、致死性和非致死性卒中、血管重建術、因充血性心力衰竭住院及心絞痛的風險,對抑制冠狀動脈瘤進展有潛在價值[6]。本研究探討英夫利昔單抗聯合阿托伐他汀治療川崎病效果,現報告如下。

1 資料與方法

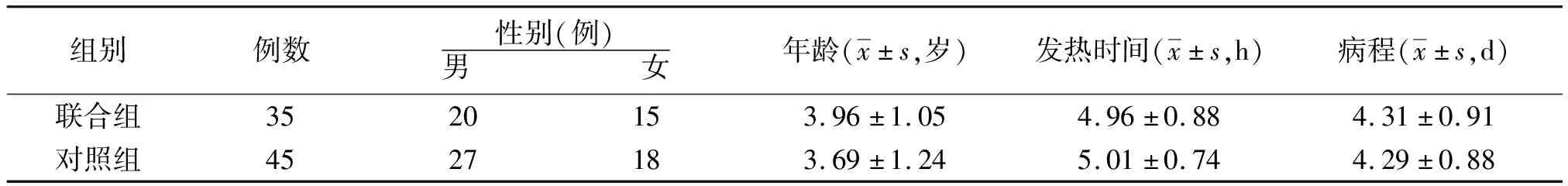

1.1一般資料 回顧性分析2019年12月—2020年12月我院收治的川崎病80例的臨床資料。納入標準:符合川崎病診斷標準[7];初次患病;入院前未應用過英夫利昔單抗、阿托伐他汀等藥物;臨床資料完整;入院前經抗感染治療。排除標準:合并其他嚴重疾病等;殘疾;先天性冠狀動脈畸形;入院前3個月內有糖皮質激素治療史。按照治療方法分為聯合組35例和對照組45例。兩組性別、年齡、發熱時間等方面比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

表1 不同方法治療川崎病兩組一般資料比較

1.2方法 兩組均給予適當補液,維持水、電解質平衡等對癥支持治療,并予阿司匹林(甘肅蘭州藥業有限公司,批號:H62020529)治療,劑量30~50 mg/(kg·d),熱退48~72 h后改為低劑量3~5 mg/(kg·d),持續口服6~8周,發生冠狀動脈損傷的患兒則需口服至冠狀動脈正常為止。對照組在此基礎上給予阿托伐他汀(輝瑞制藥有限公司,批號:H20051408)5~10 mg口服,1/d,共治療6~8周。聯合組在對照組基礎上予以英夫利昔單抗(上海塞邁,CAS號:170277-31-3)治療,劑量3~5 mg/kg,第一針注射后,相隔2周注射第2針,再過4周注射第3針。然后,視情況增加劑量或縮短給藥間隔,每6~8周接受一次注射,觀察患兒對藥物的反應,共治療3個月。

1.3觀察指標

1.3.1血清N末端腦利鈉肽前體(NT-proBNP)、一氧化氮合酶(iNOS)水平:分別于入院當日與治療3個月后采空腹靜脈血5 ml,使用電化學發光法試劑盒(貝克曼)檢測血清NT-proBNP含量;使用酶雙循環法測定血清iNOS水平。

1.3.2血脂水平:分別于治療前及治療1、3、6個月采用生化全自動分析儀(貝克曼,型號:AU5800)進行血脂檢查,包括三酰甘油(TG)、總膽固醇(TC)、載脂蛋白A-Ⅰ(ApoA-Ⅰ)、載脂蛋白B(ApoB)、高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)。

1.3.3臨床療效:治療3個月后評估療效。參照文獻[8]標準:顯效為高熱、皮疹等癥狀和體征已完全消失;有效為高熱、皮疹等癥狀和體征有所好轉;無效為高熱、皮疹等癥狀和體征與治療前比較無改善。總有效率=(顯效+有效)/總例數×100%。

1.3.4不良反應:從入院治療開始,到用藥停止,觀察并統計兩組不良反應發生情況。

2 結果

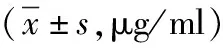

2.1血清NT-proBNP、iNOS水平 治療后,兩組血清NT-proBNP、iNOS水平較治療前下降,且聯合組低于對照組(P<0.01)。見表2。

表2 不同方法治療川崎病兩組治療前后血清NT-proBNP、iNOS水平比較

2.2血脂水平 治療1、3、6個月,兩組ApoA-Ⅰ比較差異無統計學意義(P>0.05)。治療1個月,聯合組TC低于對照組,治療3、6個月,聯合組TG、TC、ApoB、LDL-C低于對照組,HDL-C高于對照組(P<0.05,P<0.01)。見表3~6。

表3 不同方法治療川崎病兩組治療前血脂水平比較

表4 不同方法治療川崎病兩組治療1個月血脂水平比較

表5 不同方法治療川崎病兩組治療3個月血脂水平比較

表6 不同方法治療川崎病兩組治療6個月血脂水平比較

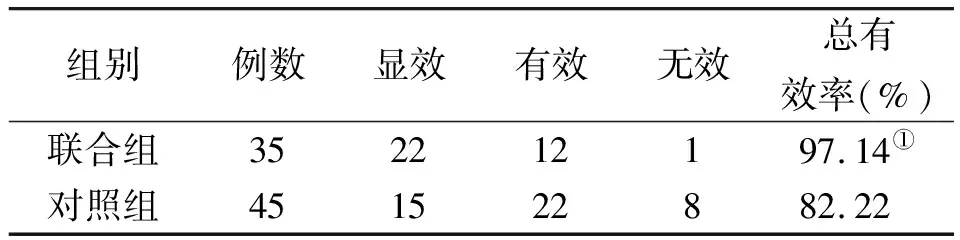

2.3臨床療效 治療后,聯合組總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表7。

表7 不同方法治療川崎病兩組臨床效果比較(例)

2.4不良反應 聯合組發生不良反應發生2例(5.71%),惡心嘔吐、嗜睡各1例;對照組發生不良反應發生3例(6.67%),惡心嘔吐2例,嗜睡1例。兩組不良反應發生率比較差異無統計學意義(P>0.05)。兩組不良反應均在停藥后自行緩解。

3 討論

川崎病是臨床較常見的小兒急性發熱出疹性疾病,發病率約為7.44%,且近年來呈現上升趨勢[9]。若治療不及時易并發心血管疾病[10]。雖然早期應用阿司匹林可降低患兒后期患冠狀動脈瘤概率,但是仍有部分患兒對此治療不敏感,出現嚴重病變[11]。阿托伐他汀可通過抗炎、維持內皮細胞穩態等多種機制抑制冠狀動脈斑塊形成,對川崎病急性期及恢復期治療有重要作用[12-13]。英夫利昔單抗可拮抗腫瘤壞死因子活性和誘導T細胞凋亡[14]。

血清NT-proBNP可以用來判斷患兒心室功能[15];血清iNOS可以用來判斷患兒血管功能[16]。本研究結果顯示,治療后,兩組血清NT-proBNP、iNOS水平較治療前下降,且聯合組低于對照組;治療6個月后,聯合組血脂改善情況優于對照組。提示英夫利昔單抗聯合阿托伐他汀治療川崎病,可降低患兒血清NT-proBNP、iNOS水平,改善血脂水平。分析原因為他汀類藥物本身結構類似于3羥基3甲基戊二酰輔酶A,其藥物通過競爭抑制3羥基3甲基戊二酰輔酶A,使HDL-C升高、LDL-C降低,從而降低心血管事件發生率;英夫利昔單抗誘導吞噬細胞自噬和線粒體吞噬,抑制腫瘤壞死因子及炎性因子,減輕患兒機體炎癥反應,改善病情;英夫利昔單抗具有抗炎作用,減輕動脈損傷,血清NT-proBNP水平下降,動脈血管擴張得到改善,減少細胞裂解,抑制氧化應激反應,促使血清iNOS水平下降。

本研究結果顯示,聯合組總有效率高于對照組,兩組不良反應發生率比較差異無統計學意義。說明英夫利昔單抗聯合阿托伐他汀治療川崎病臨床療效較好,且安全性較高。分析原因為英夫利昔單抗聯合阿托伐他汀治療可減輕血管炎癥反應,抑制T淋巴細胞活化,維持血管內皮細胞穩定,從而使高熱癥狀得到改善,皮疹不再加重或減輕,且英夫利昔單抗循序漸進給藥,患兒均可耐受,有較高的安全性。

綜上所述,英夫利昔單抗聯合阿托伐他汀治療川崎病可降低患兒血清NT-proBNP、iNOS水平,改善血脂水平,且臨床療效確切,用藥安全。