采礦與力學相融合的創新實驗項目建設與實踐

邢明錄,尹延春,趙同彬

[摘 要] 創新實驗教學項目的開發與建設是新時代全面推進創新教育的要求。基于采礦工程背景及力學實驗技術,以實踐創新技能培養為導向,以礦業類科研項目為依托,設計制作了頂板巖層移動相似模擬實驗教學裝置及地表沉陷三維相似模擬實驗教學裝置,成功建設了“煤炭開采頂板運動相似模擬實驗”及“煤炭開采地表變形相似模擬實驗”兩項創新實驗項目,初步形成了教研結合的實驗教學模式。教學實踐表明,學生對具有明顯工程背景及開放性、挑戰性更強的實驗項目更感興趣,增強和培養了學生的科研興趣和力學應用能力。

[關鍵詞] 教研結合;教學模式;力學實踐;創新實驗;采礦工程

[基金項目] 2020年度山東科技大學教育教學研究“群星計劃”項目“工科專業力學創新實驗項目建設與教研結合實驗教學模式探索”(QX2020M03);2019年度教育部產學研協同育人項目“礦山開采物理模擬教研一體化實訓實驗室建設”(201901031002)

[作者簡介] 邢明錄(1986—),男,山東菏澤人,工學碩士,山東科技大學能源與礦業工程學院實驗師,主要從事巖體力學測試方法與技術、錨桿支護與圍巖穩定性控制理論研究;尹延春(1988—),男,山東濟南人,工學博士,山東科技大學能源與礦業工程學院副教授(通信作者),主要從事礦山巖體力學實驗理論與方法、煤礦沖擊地壓理論與災害防治技術研究;趙同彬(1975—),男,黑龍江齊齊哈爾人,工學博士,山東科技大學能源與礦業工程學院教授,博士生導師,主要從事沖擊地壓機理與工程災害防治、巖石力學試驗方法與實用測試技術研究。

[中圖分類號] G642.0 [文獻標識碼] A [文章編號] 1674-9324(2022)07-0085-04 [收稿日期] 2021-06-03

實驗教學是整個高等教育創新體系中創新人才培養過程不可或缺的重要組成部分,對學生綜合素質的提高,對學生理論聯系實際、實踐能力、動手能力、創新能力的培養,以及在高等教育培養模式轉換中起著重要的作用。隨著高等教育管理體制的不斷改革,高等學校辦學規模的不斷擴大,畢業生就業制度和觀念的變化,用人單位對畢業生創新能力和綜合素質的要求不斷提高等,都意味著高等教育培養理念正在進行轉換,這給高等學校實驗教學帶來了巨大的挑戰。在此形勢下,應調整、優化組合原有的實驗項目,大力度整合、淘汰一些陳舊、過時、脫離實際的教學內容和手段落后的實驗項目,加強綜合創新實驗內容,走教學—科研良性循環的道路,依托科研的優勢,強化教學與科研的相互滲透,不斷提高實驗教學的水平[1-4]。

山東科技大學是一所煤炭行業特色高校。采礦工程現為國家一流本科專業、國家級特色專業,礦業工程入選山東省高水平應用型專業(群)建設計劃。采礦工程與工程力學專業同屬能源與礦業工程學院,兩學科之間的相互交叉和相互滲透,充分發揮兩者優勢,極大地優化了實驗資源配置,促進了學科育人及創新研究發展。

采礦工程需要有強大的力學基礎作為支撐。采礦工程專業目前涉及的力學課程主要有“理論力學”“材料力學”“彈性力學”“流體力學”及“巖石力學”等相關的理論課程。工程力學專業教學及科研中同樣充滿了采礦元素。近年來,一些學者將采礦工程與力學結合在一起,進行了較多的聯合創新實驗教學實踐[5-7]。事實證明,這正是傳授知識、提高學生動手與綜合分析解決問題能力的有效教學方式,在一定程度上改善了“充斥著說教,引不起興趣”的客觀現實。因此,基于我校力學服務于采礦工程的學科背景,依托優勢科研項目及工程經驗,進行了教研結合實驗教學模式探索,并成功完成了創新實驗項目建設及教學實踐。

一、采礦工程研究與力學教學的結合

(一)采礦工程與力學應用概述

采礦是建立起一個相對較新的力學平衡空間,打破原有的力學平衡。通常情況下,一般的固體力學背景是通過對材料的使用,來設計出一個穩定的結構。但是,采礦工程必須打破億萬年來穩定的地層,構建一個新的平衡空間,進行新資源的開采[5]。采礦工程開采工作必須在工程開始之前就做好準備,進行詳細的調查研究工作,并且認真做好力學計算,再根據圖紙進行采礦工程開采工作。在開采工作整個過程中的信息收集和獲取工作,可以通過使用力學理論來進行一定的指導,并且力學的理論可以在開采工作的具體步驟中發揮指導作用。例如,在采空區頂板巖層控制機理及地表深陷預計模型研究方面,通常會借助力學理論,建立力學分析模型及判據。

(二)頂板斷裂與力學問題

在煤炭開采中,因頂板管理不善而造成的事故占有相當大的比例。預測頂板初次及周期來壓、巖層斷裂步距,通常將頂板斷裂力學模型簡化為彈性梁(簡支梁、懸臂梁、固支梁)模型或彈性薄板模型,結合相應的力學判據進行計算,計算結果與頂板巖層厚度、極限彎矩及抗拉強度等參數密切相關。在頂板力學機理研究中,通常會用到材料力學、彈性力學及斷裂力學理論及分析方法,實驗研究多采用室內二維相似材料模擬臺架進行測試。

(三)地表沉陷與力學問題

因資源開采及其他巖土工程施工導致的地表沉陷,對地面建構筑物及周圍生態環境產生了較大的影響。地表沉降空間分布規律及沉降量估算需借助有效的力學理論分析。例如,膏體充填開采可有效降低地表沉陷,但膏體充填體的力學性能(抗拉強度、單軸壓縮強度、彈性模量、泊松比等)是膏體充填技術的核心,是有效控制地表變形、防治地表沉陷的關鍵。室內實驗一方面測試膏體充填體的強度和變形性能,另一方面借助模型試驗研究不同開采方法、不同充填材料、不同充填率、不同近地表松散層等因素對地表變形的影響。另外,常用的地表沉陷預計模型也是在彈性力學、土力學、流體力學等力學理論基礎之上形成的。

二、創新實驗教學裝置設計

(一)采礦與力學相融合的教研性實驗裝置開發及教學設計遵循的原則

1.合理模擬工程實際問題。如研究煤炭開采對地表沉陷及地面建構筑物的影響,要求實驗裝置能夠合理形成采空區,并能模擬采煤工作面位置、形狀、采留比、推進速度、采高等因素對地表沉陷的影響。

2.科研實驗裝置的小型化,易于操作。用于科研的物理模擬試驗裝置結構龐大,價格昂貴,操作起來復雜費事,不利于實驗教學,須往“小而精”的方向改造,實現多臺套設備教學。

3.踐行“科研反哺教學,教學促進科研”及“學科交叉”理念,能夠綜合應用多種力學測試手段及方法,實現采礦與力學實驗教學的有機結合。

4.實驗裝置及項目具有一定的科技含量及科研價值,可面向同類高校推廣,用于教學可提高學生的工程實踐及綜合創新能力。

(二)頂板巖層移動相似模擬實驗裝置

教學呈現“煤炭開采頂板斷裂特征及上覆巖層移動規律”,設計頂板巖層移動相似模擬實驗教學裝置。如圖1所示,實驗裝置設計為鋼制框架結構,主要包括模型加載反力框架及加壓機構,能夠進行平面應力狀態下巖土結構相似模擬實驗。填料空間尺寸為1200mm×200mm×1000mm(長×寬×高)。用于對相似材料進行豎向加載的千斤頂等機構,可實現加載范圍:應力0.1~1MPa。可實現“邊采邊充”功能。可觀測煤層開采或充填開采過程中上覆巖層的變形、破壞、冒落、移動規律。

(三)地表沉陷三維相似模擬實驗裝置

教學呈現“資源開采對地表沉陷及地面建構筑物的影響”,設計地表沉陷三維相似模擬實驗教學裝置。如圖2所示,實驗裝置設計為三維箱體結構,結構穩定可靠,前后兩面透明,采用有機玻璃護板。左右兩面為可拆卸鋼側板,方便逐層鋪設巖層相似材料。實驗裝置箱體底部設置有通過位移控制的陣列式煤層模擬組件,單個煤層組件可通過位移控制單元方法或借助拉拔工具(控制成本)拉下,合理形成采空區。地表測量部位應方便布置測線或安裝相機、三維掃描儀等測量設備。

三、創新實驗項目教學實踐

(一)創新實驗教學項目建設情況

根據自主研制的教研性實驗裝置,規劃了煤炭開采頂板運動相似模擬實驗及煤炭開采地表變形特征觀測實驗兩項本科教學實驗項目,均為綜合創新性實驗,目前面向采礦工程、工程力學專業本科生及研究生開設,后期逐漸將面向同類工科專業開放預約。

(二)煤炭開采頂板運動相似模擬實驗教學設計

1.介紹煤炭開采歷史發展、采煤方法、采煤設備、回采工藝、充填開采等知識。

2.講解頂板安全事故案例,分析其中的力學原因。

3.對比分析不同煤礦的開采方法,根據某礦工程實際,建立頂板斷裂力學模型。

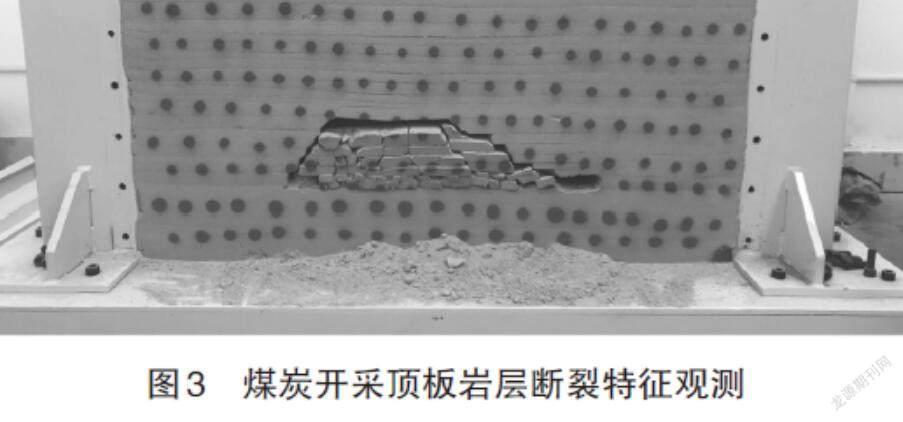

4.選定某工作面地質條件為研究背景,進行模型實驗。模型中不同巖性的巖層由水、石膏粉、細沙及云母片等經不同配比、制作、鋪設而成。鋪設材料達到強度后,確定測點,進行煤層開挖,觀測采空區頂板斷裂及覆巖移動特征,利用全站儀或數字散斑測量系統記錄測點位移。如圖3所示為某工作面采空區頂板巖層斷裂特征實驗圖。

5.結合理論計算及實驗數據,給出頂板斷裂步距,描述巖層垮落及變形特征,獲得采空區上覆巖層運動規律。

(三)煤炭開采地表變形相似模擬實驗教學設計

1.闡述地表變形發生的原因及危害。資源采出后,對采空區及時進行回填或永久性支護,可降低或避免地表沉降。

2.講解地表沉陷工程實例,分析沉陷影響因素(開采方法、重力作用和地應力不均衡等)。

3.對比分析不同的地表沉陷預計模型,探索其中的力學原理。

4.選擇某工程實際,鋪設巖層相似材料,進行煤層開挖,架設觀測線或用三維掃描儀記錄地表變形移動特征。多次實驗可獲得采煤工作面位置、形狀、采留比、推進速度、采高等因素對地表沉陷的影響。如圖4所示為某工作面開采后地表沉陷特征實驗圖。

5.根據觀測的地表移動及沉陷數據,采用MATLAB或三維激光點云數據處理軟件繪制地表變形云圖,獲得地表移動規律、沉陷特征。

結語

創新實驗項目建設是構建科學合理實踐教學體系的關鍵環節,是創新型、應用型人才培養的重要保障。將最新的工程技術及科研前沿引入到實驗教學中去,才能使學生能夠盡早地對科學研究的最新成果有前瞻性的了解。通過教研性實驗裝置的研發,將采礦工程相關的科研項目轉化為教學實驗,實驗項目具有完整性、實用性易于操作等特點。在采礦及力學專業范圍內進行教學實踐活動,取得了良好效果,達到了增強觀察能力、動手能力、提升科研能力、創新能力的目的。

參考文獻

[1]陳世良,黃亦軍,黃嘉馳.教師科研項目融入高分子專業實驗教學的探索與實踐[J].實驗技術與管理,2020,37(9):170-173+178.

[2]韋化,唐紀良.以科研促進實驗教學改革 培養學生的創新精神和實踐能力[J].中國大學教學,2008(3):81-83.

[3]成思源,張湘偉,何漢武.機械設計實驗教學示范中心建設與實踐[J].實驗室研究與探索,2010,29(6):107-109+112.

[4]廖慶敏,秦鋼年,李勉媛.科研融入實驗教學 提高學生創新能力與綜合素質[J].實驗室研究與探索,2009,28(3):15-18.

[5]吳廣,劉兆雷.淺談采礦工程與力學問題的關系[J].科技資訊,2010(35):37.

[6]許猛堂,金志遠,周澤,等.基于力學課程改革的采礦工程專業本科生創新能力培養研究[J].創新創業理論研究與實踐,2021,4(1):71-72+75.

[7]劉溪鴿,朱萬成,魏炯,等.巖石力學數值模擬方法用于采礦工程的技術經濟探討與教學實踐[J].中國礦業,2016,25(1):155-160.

Construction and Practice of Innovative Experimental Projects Based on the Integration

of Mining and Mechanics

XING Ming-lua,b, YIN Yan-chuna,b, ZHAO Tong-bina,b

(a. College of Energy and Mining Engineering, b. National Demonstration Center for Experimental Mining Engineering Education, Shandong University of Science and Technology, Qingdao, Shandong 266590, China)

Abstract: The construction and innovation of experimental education are the requirements of the new era. Based on the background of mining engineering and mechanical experiment technology, guided by the cultivation of practical and innovative skills and relying on mining scientific research projects, we have designed and manufactured the teaching device of roof rock movement similarity simulation experiment and the teaching device of three-dimensional surface subsidence similarity simulation experiment, and successfully established two innovative experimental projects of “coal mining roof movement similarity simulation experiment” and “coal mining surface deformation similarity simulation experiment”, and the experimental teaching mode of combining teaching and research has been preliminarily formed. Teaching practice shows that students are more interested in experimental projects with obvious engineering background, openness and challenge, and students’ interest in scientific research and mechanical application ability has been enhanced and cultivated.

Key words: combination of teaching and research; teaching mode; mechanical practice; innovation experiment; mining engineering