從《字詁》看黃生考證工作及其影響

張憲榮,劉泳岐,廖 敏,姚媛媛,劉姝涵

(山西大學 文學院,山西 太原 203033)

一、前 言

二、《字詁》的考證工作

清初樸學之風興起,黃生作為其中翹楚,其《字詁》的價值自然不可低估。早在清代中后期,學者們就認識到了《字詁》的學術價值。除了前引四庫館臣“每字皆有新,而根據博奧”的評價外,之后如劉文淇亦稱其“博大精深,所解釋者皆實事求是,不為空鑿之談”[1]。今人亦多從該書所涉及的詞匯類型、訓詁方法等方面進行歸納和探討。可見,字詞的訓釋、考證等方面的價值應該是此書最大的特點。以下以該書122個條目為例,分考證的對象、考證對象的來源、考證的內容、考證的目的和考證的思路等五個方面對該書的考證工作展開詳細的探討。

(一)考證的對象

整體上看,《字詁》的考證對象在形式上體現為字、詞的條目,即摘取某一個(組)字或詞為條目進行詳細的考證。這里的“字”與“詞”并非語言學意義上的概念,前者體現為一個漢字(音義結合體),后者則特指兩個漢字組成的固定搭配,故從這個角度看,其考證對象具體包括對字的考證和對詞的考證兩方面。而在字、詞的考證中,又各有兩種情況——單字和組字;單詞和組詞。以下各舉一例加以以說明。如:

第2條“刀”條:小船曰刀,字從舟省,會意,與刀斧之刀不同。此即趙古則所謂“雙音并義,不謂假借”也,《詩》“誰謂河廣,曾不容刀”可證。后人加舟作舠,贅矣。[2]

此條是針對“刀”這個字進行的考證,故為單字考證類型。

此條是針對“杍”“理”兩個字的考證,故為組字考證類型。

第45條“不惜”條:不借,草履名。按:《齊民要術》乃作不惜。初以為其字有誤,諦思之,當以不惜為正。蓋因此物極賤,雖履泥濕地亦不之惜,故以為名。乃知字作不借,其誤久矣。謂不須假借,義殊無謂。[2]p25

此條是針對“不惜”一詞的考證,故為單詞考證類型。

第82條“嗚呼、噫嘻”條:嗚呼、噫嘻,皆嘆聲也。聲輕則噫嘻,聲重則嗚呼。坡賦四字連用,未李華《戰場文》已先之。[2]p45

此條是針對“嗚呼”“噫嘻”兩個詞的考證,故為組詞考證類型。

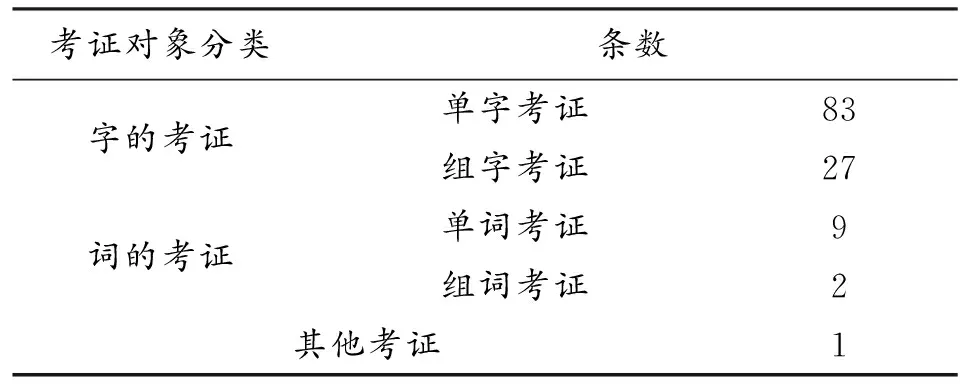

在《字詁》122條中,共有單字考證83條,組字考證27條,單詞考證9條,組詞考證2條,另有一條“無字之音”[2]p61(下附表格1)。由此可見,該書對字的考證是占據主要內容的,這也很好地體現出該書“字詁”這個題名的內涵。

表1 《字詁》考證對象分類表

(二)考證對象的來源

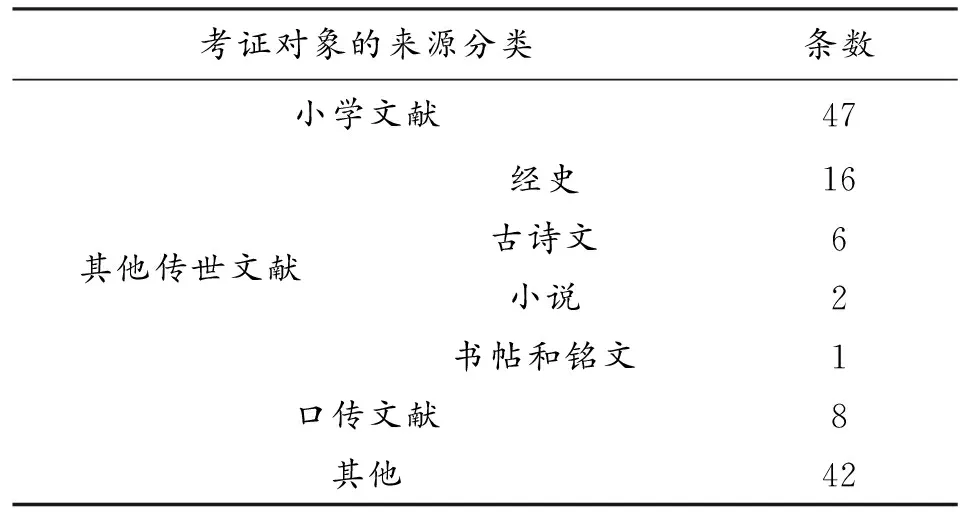

黃生學識淵博,其族孫黃承吉稱其“冥然獨處于山村溪舍之中,上下古今,鉤深致遠”[3],這從《字詁》多方面的考證對象來源上就可窺見幾分。以下我們大致將該書的考證對象來源劃分為四類:小學文獻、其他傳世文獻、口傳文獻、不據文獻直接考證,具體統計數據見下附表格 2。

1.小學文獻

該書所考證的對象,很多以《說文》之字為主,另涉及《爾雅》《方言》等訓詁著作。如“兄”條[2]p1、“佋”條[2]p10、“石”條[2]p11出于《說文》,“仞”[2]p13條出于《小爾雅》,“餳”[2]p9條出于《釋名》等,此類考證對象共有47條。

2.其他傳世文獻

3.口傳文獻

除了傳世文獻外,黃生在《字詁》中還涉及對口頭文獻的考證。其中較為典型的是“陶”條[2]p26,黃生在此條中以鄉語(方言)為材料,認為“陶”即是“長”,故有“好陶天”,并找出文本證據,《楚辭》有“陶陶孟夏”。從中可見黃生對語言詞匯的極高敏感度,并且不拘泥于形式,能夠靈活地運用訓詁的知識,發現生活中的語言問題。在《字詁》一書中涉及口頭文獻的條目有8條。

4.其他

除了有明顯來源的條目,還有一部分是看不出考證對象的直接來源,黃生僅僅是對具體的字詞,提出觀點,旁征博引,進行考證,此情況還不為少數,共有42條。

總之,《字詁》所涉考證對象之來源頗為廣泛,其出入于小學文獻與其他文獻之間,又對口傳文獻頗有涉獵,真是無愧于“博大精深”之稱。

表2 《字詁》考證對象來源分類表

(三)考證的內容

《字詁》不僅考證對象及其來源豐富,而且考證內容也囊括了音、義、形等多個方面。黃生在考證具體字詞時,根據論證的需要,會選擇側重點進行闡釋說明,既有單獨考證形、音、義某一方面的,也有綜合考證的。不局限于呆板的形式,而意在將論證闡釋清楚。如:

第19條“信”條:信,古通借為申字,《易》“屈信相感”,《孟子》“屈而不信”是也。按:《詩》“有客信信”,毛傳:“再宿曰信。”余為當讀為申,申一訓重,即再宿義。注家知訓為再宿,而不知讀為申,何歟?[2]p9

黃生認為信古通“申”,引《易》《孟子》《詩》為證,因《毛傳》將信解釋為“再宿”,與申同義,故二字當為假借,而讀為“申”。這是對“信”字讀音的考證。

此條從“兄”字的形體考證,反駁《說文》認為“兄從口,為長者教誨子弟”的觀點,而認為“兒”字形像頭顱未合,“兄”字形像頭顱已合,從而批駁了后人改字形的做法,這是對“兄”字形體的考證。

第29條“巾”條:古巾用以拭手,故佩于身,以便作事。又覆物者亦謂之巾。其著于首者曰幘。后世覆物謂之帕,著首謂之巾。故謂在領者曰領巾,拭手者曰手巾,以別于著首之巾。著首者亦或謂之頭巾。又古或以帕抹首,本武士之服。[2]p15

黃生在此條主要論證了“巾”意義的發展,最開始“巾”只是說擦手的布,后來覆蓋東西的也說“巾”,與戴在頭上的幘區別。后來覆物不說“巾”,而說“帕”,原來的“幘”改稱“巾”,“手巾”“領巾”前有限定就是為了與“巾”為著首相區別。這是對“巾”字意義的考證。

第43條“王”條:《說文》引董仲舒云:“三畫而連其中為王。三者,天、地、人。參通之者,王也。孔子曰:‘一貫三為王。’”李陽冰云:“中畫近上,王者則天之義。”鄭樵云:“盛,王本義也。象物自地而出旉盛也。”戴侗云:“一貫三之說太巧,非孔子之言。且中畫近上,李氏雖曲為之說,終未通,鄭氏之說亦迂。或曰:能一下土謂之王。”按:《書故》字在《疑部》,蓋不敢為確解也。余以《孔宙》、《夏承》等碑王作玉,其下分明從土,漁仲蓋見及此。但上畫謂物自地出,不可通,正當以能一下土為義耳。然以上古帝號言之,則皇先于王,以制字言之,則王實先皇。疑古者以此為有天下之稱,如《易》云:“古者庖犧氏之王天下”也。本但音旺,至三代取以為帝號,始轉平聲耳。[2]p24

黃生在考證“王”時,博引眾家之說,從字形和字義結合的角度,對前代學者提出的觀點做出新的判斷,認為“此為有天下之稱”。并在最后說明其字音,本音旺,后轉平聲。從這一條的考證內容來看,黃生在考證時,常常有將音、義、形結合論證,在解釋字詞時,也會涉及各個方面。

總體上看,在考證內容上,《字詁》的122條目中,考證音的條目有16條,考證形的有11條,考證義的有37條,綜合考證的有58條。

(四)考證的目的

訓詁學中一般從考證的目的出發,將考證類型分為證實類和反駁類兩種。前者的目的在于證明前人的說法的正確,后者則在于反駁前人的觀點。《字詁》一書在考證字詞之時兼有此兩種類型,或在前人觀點的基礎上廣征博引,進一步補充書證或進行引申發揮;或在自己理解的基礎上提出自己的見解,甚至指出前人的訛誤。此外,值得注意的是,黃生的考證目的有時并不是單純的證實或反駁,更有將二者結合在一起者,其考證中有對部分的肯定和否定,可稱其為綜合類。還有一種僅僅是提出某種觀點,而無明顯的證實或反駁,是為了解釋某種語言文字現象而進行的考證,可稱為注解類。故《字詁》的考證目的有四種:單純證實、單純反駁、綜合考證和注釋。以下分別舉例說明。如:

此條中黃生首先指明由“宣”之本義“天子宣室”出發,引申出“宣布”義,進而又引申出“明顯”義的引申鏈條,接著轉向探討《周易·說卦傳》虞翻說和《易林》之文中提及的“宣”之白色義,補充了時人所稱早生白發為“蒜發”或“算發”的證據。這是在暗自肯定白色義的基礎上進行的考證,故屬于證實類。

此條主要辯駁《說文》“毋”字的小篆形體和其訓釋,指出許慎根據訛誤的小篆形體對該字的構意進行了錯誤的解釋,而陸德明、李匡文等又由于太過迷信《說文》進行了無謂的辨析。通過對金文形體的考察,他認為古人并未給表示禁止義的“毋”造字,而往往因聲音相近而借用“母”字形體,小篆因誤聯“母”字中間兩點故成“毋”字,許慎即據此訛誤形體進行解釋。此條是先列證據后進行辨析的反駁類考證。

第20條“佋”條:《說文》以此為昭穆之昭。孫氏市招切。按:《禮·王制》“三昭三穆”及諸經史并作昭,無有從佋者。說者謂:昭,明也,故南面為昭。穆,順也,故北面為穆。據此,則昭止宜讀本音。今韻書多與韶同切,則李涪《刊誤》所云“晉武帝以其父名昭改為韶音”是也。徐鍇《系傳》、郭恕先《佩觹》并據《說文》破之。徐云:“《說文》音韶,又書作佋,則非晉以后改名矣。”郭云:“《說文》自有佋穆字,以昭為佋,蓋借音耳。”予謂《說文》之佋有可疑者。佋穆字既無別訓,又不單用,則造文之始當并為穆制字。今佋則特制,穆則借用,此何說也?又佋既有本字,何經傳史集并作昭,佋字曾不一見?蓋此即晉人所作之字而竄入《說文》者,徐、郭不明此意,乃以《說文》為左據。《說文》大經后人淆亂,此予所未敢深信也。

按:今人通讀昭穆如本音,李涪云:“豈宜以晉氏之諱行于我唐。”此或唐以后人始改讀乎?[2]10

此條主要探討《說文》中的“佋”字。認為該字為晉人專門為昭穆義所造而混入《說文》的后起字,其讀如韶音者,或為唐以后人所為,本讀昭。徐鍇《系傳》和郭忠恕《佩觽》根據篡改后的《說文》立意是錯誤的,反過來又肯定了李涪《刊誤》的觀點。可見,此條的考證是兼有肯定和否定兩種類型的,其所據《刊誤》并不僅僅是證明其觀點的書證,還是被肯定的對象,故屬于綜合考證類。

此條主要指出“克”與“可”的音義關系,認為二字同義,乃一聲之轉。在這里,黃生僅僅是提出自己的觀點,并無明顯的肯定或批駁某一觀點,故屬于注解類。

綜上所述,《字詁》的考證目的有證實、反駁、綜合和注解四大類。其中,證實類有62條,反駁類有36條,綜合類有19條,注釋類有5條。可見,《字詁》一書的考證目的主要是針對前人的觀點進行證實或反駁的。

(五)考證的思路

所謂考證思路即考證某一觀點時所采用的基本步驟。歷來對黃生《字詁》的研究鮮有涉及此點,本文則在對此書的122個條目進行詳細梳理的基礎上,對其考證思路進行較為全面的歸納和總結。據筆者考察,黃生《字詁》的百余個條目中,除少數特殊情況外,大部分條目的考證思路包括以下四步:

提出考證對象——引用證據——進行證實/反駁——補充說明

首先,黃生《字詁》中的每條考證通常會直接提出考證對象或者引出考證對象。前者指被考證的對象在形式上并非來自某一文獻,而是來自黃生自身的知識經驗。如上文第2條“刀”條[2]p1,黃生在考證“刀”時直接提出了考證對象“小船曰刀”,解釋刀為小船,之后進行進一步論證。這種開門見山的論述方式在《字詁》中多處可見,顯示了學者的樸實的治學精神。后者即被考證的對象來自某一文獻。所考證的文獻大多是小學文獻,或是其相關字詞,或是相關字詞中具體的形、音、義的一方面或多方面。如:

其次,在提出考證對象之后,接下來便是旁征博引,通過引用其他文獻進行考證了,這便進入了引用證據階段。如:

第26條“倩”條:倩,少好之貌,草木初生色青,故從青。《詩》“巧笑倩兮”,此言其笑之好也。《注》云“好,口輔,取與下美目相對”,義稍著,不必也。靚妝之靚,當用倩。靚乃靚召之靚,于義無當。俗又作靘,亦非。壻謂之倩,猶以美少年稱之耳。郭璞乃云“言可借倩也”,此因倩有借義故云。不從正義,而從借義,誤矣。[2]p13

此條在提出“倩”之本義為少好之貌之后,便開始引用《詩·衛風·碩人》之文加以證明了。之后的文字基本上是加以闡明自己的觀點,已經進入了考證的第三個步驟了。

故而第三,便是在前兩步的基礎上提出自己的觀點,或是贊同考證對象,由此再進一步證實。如:

第115條“霆”條:《釋文》云:蜀本《易》以霆為電。余因悟古霆、電當即一字。《莊子·外物篇》:“有雷有霆,水中有火,乃焚大槐。”《注》云:“水中有火,謂電也。”此亦一證。按:蝘蜓之蜓亦從廷,是霆、蜒并諧本音而轉其聲耳。[2]p70

或者反駁考證對象,由此提出自己的觀點和論證自己觀點。如:

第34條“虜”條:虜,《說文》從毌、從力。徐鍇云:“《左傳》‘武夫力而拘諸原’故從力。毌音貫,穿之也,獲者以索拘之。”張有《復古編》云:“俗從男作虜。”余謂:從毌、從力者,疑許氏之誤,小徐曲為引證,其說近迂。虜謂勝敵所獲男女,字正宜從男,張、徐皆稟承許氏太過,不敢輕倍其說者也。[2]p18

考證思路的第四步是補充說明,這種類似于正文小結的補充部分,無疑是札記體裁特征的充分體現。它不排斥情感,不強調絕對的客觀科學,隨想隨記,對形式并無太大嚴格要求。于是在黃生的《字詁》中,補充部分內容豐富多樣,或抒發慨嘆,或記錄疑惑,或補充后世訛誤,或進一步引例作證等,不一而足。如第19條“信”條[2]p9,在此條中,黃生直接在開頭提出“信,古通借為申字”,再引《易》《孟子》證實觀點。在已初步證明“信”“申”相通后,他認為“信”之訓為“再宿”,“信宿”正為“重宿”,用毛傳進一步證實了信即古申字的觀點。完成論證后,黃生同時又在其后綴上自己的感慨,補充疑惑。

很多時候,在他的論證過程中不乏大膽猜想而缺乏實證支撐的部分,但這并不妨礙黃生在訓釋時體現的智慧,他的猜想很多時候也提供了新的思路和方向。如:

第84條“叀術”條:宋衛樸明叀術,《通雅》謂測量之法,掛空取線而算之也。按:《方言》“度空曰揣”,疑即此字。[2]p47

此條中,黃生首先指出“叀術”一詞的來源(按,此詞未提及文獻出處,或來自口頭文獻),之后在引用《通雅》對該詞的解釋的基礎上進一步推測該詞的“叀”字可能是《方言》中的“揣”字,從而溝通的二字的關系。此條的考證其實并無確鑿的文獻依據,但黃生的考證卻顯得順理成章,從而為后人對該詞的考證提供了一個新的角度。

總的來說,除少數情況外,以上的四個步驟可以適用于《字詁》大部分條目,這表明黃生在撰寫《字詁》時雖未明確提出系統的考證思路,但他的考證思維和考證習慣已經不自覺地融入了具體的考證條目之中了。而這種隱含在條目內的考證思路,只有經過詳細歸納總結之后方可看得更加清楚。

三、《字詁》考證工作的影響

作為清初的一部考證翔實的筆記體小學著作,黃生《字詁》雖然因為諸種原因而未能在當時大放異彩,也未能在后來如大約同時的顧炎武《日知錄》那樣在乾嘉學派那里得到大力推崇,但其學術觀點和學術價值卻絲毫不遜于清代的諸樸學大家的著述。據學者考證[4],《字詁》成書之后,長期以抄本形式流傳。直至乾隆時被收入《四庫全書》,經四庫館臣撰寫提要之后方才稍顯。而其轉相刊刻之時已經晚至道光及以后了。該書在清代的抄印情況暗示了該書在乾嘉時候并未受到諸老的關注,事實也證明了乾隆以后道光以來除了若干學者如其后人黃承吉、劉文淇、章太炎等對之頗加推崇外,其他學者似乎并未對該書進行引征過。故以下探討該書的影響,并非梳理該書對之后學者著述的直接繼承或影響關系,而是挖掘其考證工作中某些可能起先導作用的間接影響。那么,這些影響到底有哪些呢?除了上面提及的考證工作的五大內容在乾嘉諸老的著述如《十駕齋養新錄》《蛾術編》《經義述聞》等中或多或少也有所體現外,其考證工作中所使用的多樣化考證方法應該更能體現這方面的先導作用。這些方法主要體現在以下幾個方面。

(一)形義互求

段玉裁在《廣雅疏證序》中云:“小學有形、有音、有義。三者互相求,舉一可得其二。有古形、有今形,有古音、有今音,有古義、有今義,六者互相求,舉一可得其五……圣人之制字,有義而后有音,有音而后有形;學者之考字,因形以得其音,因音以得其義。”[5]此便是形、音、義互求之訓詁考證之法,也是乾嘉學派在考證字詞、制度等方面最受人矚目的方法之一。然而在此之前,《字詁》早已有意識地運用了此種方法進行考證,具體體現在利用古字形和字義之間互相推導求證。如:

(二)因聲求義

王念孫《〈廣雅疏證〉自序》云:“竊以詁訓之旨,本于聲音。故有聲同字異,聲近義同,雖或類聚群分,實亦同條共貫。譬如振裘必提共領,舉網必挈其綱。”[6]此即乾嘉學派有關訓詁考證方面的又一偉大的歷史總結,亦是因聲求義之法的理論基礎。所謂因聲求義,即根據字詞的聲音線索探求其字詞之義的一種方法。乾嘉諸老以古音探求古義,以一詞系聯相關詞,引申觸類,不限形體,使得先秦古書不再晦澀難懂,疑難字詞渙然冰釋。然而在此之前,黃生已經在前人基礎上有意利用此法考證字詞,只不過其時古音學方興未艾,而僅用轉音而已。如:

第85條“扶輿”條:《漢書·相如傳》:“蜚襳垂髾,扶輿猗靡。”張揖注:“扶持楚王車輿相隨也。”師古非之,云:“此自言鄭女曼姬為侍從者,所扶輿而猗靡爾。非謂扶持楚王車輿也。”顏雖破張說,亦竟不知扶輿之義。蓋扶輿即彷徉之轉音,此形容美人蜚襳之飄揚,垂髾之飐動,輕弱宛轉之狀爾。扶輿為仿徉之轉,猶儲輿,為徜徉之轉也。昌黎蓋得此解,故采其字,云:“氣之所窮,盛而不過,必蜿蜒扶輿盤薄而郁積。”此皆形容地氣宛轉生動之意也。《韻會》輿字注云“扶輿,佳氣貌。又美稱”,引《相如賦》“扶輿猗靡”,皆屬影響之見。[2]p48

(三)同源系聯

此處指黃生會根據聲音線索將同聲符之形聲字系聯在一起加以探討,宋明學者稱為右文說,乾嘉學者已經由此發展為右音之說,本質上也屬于因聲求義的一個研究領域。只不過本文為了方便探討,將之單列一條,側重梳理黃生對同源字的系聯。如:

又如:

此例五字中除“疋”字為根詞外,余四字皆從其得聲的同聲符形聲字。黃生認為“疋”之義為“鳥足之疏”,引申為稀疏,故與之聲義相通之四字皆有此義。如此,黃生又根據音義關系將諸字系聯在了一起。

四、結 論

以上我們以黃生《字詁》的考證工作為研究對象,從考證對象、對象的來源、內容、目的和思路等五個方面對之進行較為詳細的探討,最后又以其考證方法為切入點探討其考證工作對乾嘉學派的先導作用,以期能夠較為全面地展現該書在考證工作方面的主要特點及學術成就。作為清初的一部頗有價值的筆記體考證著作,它的出現并非偶然的,而是有其深刻的社會文化原因。從大的方面講,該書顯然是受到當時批駁晚明空疏不學,提倡讀書讀經的風氣的影響下產生的,故其書之考證對象多源于經史小學著作。從小的方面講,其又受到當時初興的訓詁考證之風氣的影響,即顧炎武所說的“讀經自考文始”,故其書之考證隨處可見。尤其難能可貴的是,該書的考證條目有很多是專門針對《說文》字形和訓釋的,在具體考證之時又能結合字之形、音、義進行多方面的探討,而這些在后人眼中多是乾嘉學者研究的專利。由于清初學者的著述尤其是小學著述基本上是由遺民學者所撰,其特殊的身份和特殊的文化背景使得這些著述長期以來只能以抄本形式流傳在特定的地域,傳播方式的單一導致學界多關注方以智、顧炎武等名家的著述而不及其他,更遑論深入研究呢。黃生《字詁》連同其《義府》便是這樣的著作,論其學術價值,連苛刻的四庫館臣也對之多加褒揚。論其影響,則直至乾隆中期編寫《四庫全書》時方為世人所知,這種尷尬的局面使得其長期以來無法在學術史上得到應有的學術地位。如果將《字詁》的處境放長來看,與其相近的著述其實還是不少的,如王育《說文解字六書論正》、《說文解字五音韻譜》劉凝批注本等,這些著述促使我們有必要在重新考察傳世的清初著述尤其是像《字詁》一樣的小學著述的基礎上深入挖掘學術價值并給予其相應的學術史位置。