敦煌路途中

熊亮

關于路途

我在紙上寫下——敦煌的行程記錄:

1.落地敦煌……

但是,我是怎么來的?坐的是飛機還是火車?路上發生了什么?

僅僅是幾個月前的事,用了幾天我也想不起來,毫無印象。

為什么會這樣?也許是行程的便捷和快速,還有從忙碌工作中抽身的倉促感,都會使人心不在焉,整段路程中身體和感知都在睡,外界發生的事一絲也沒透入,我想,大部分人也都是這樣吧。

所以我翻看肖懷德老師日程記錄,上面寫滿了更重要的事,每天的課程、知識、老師和參觀過的洞窟和景點,以及發生的精確時間點。

來和去的事上面都沒有寫,路途不是重要的事,記憶中只有點,沒有線。

丟失的記憶,究竟去了哪里?

看我們的行程記錄,每天都有上課和參觀,這些繁雜的知識,內容此刻我都有點記不起來,但可以保證,聽過的每個字都會儲存在記憶的架子上,一字不落,暫時擱放,隨時取用——知識就是這種狀態,但不會替我們去真實地感受和記憶。

關于面孔的記憶

沒有直飛航班,敦煌火車站還沒建好,綠皮慢速火車停在距離敦煌市幾十公里的柳園站,而且是凌晨的班次。司機一遍遍攬客才能湊齊一輛中巴車,上上下下幾小時才到市區,四面皆是荒灘,戈壁上很冷,也沒有燈火。那天是陰歷十六,月亮特別大且圓,我們像是在另一個星球上。

我從北京過來,一落地,入眼完全是戈壁,印象是頗震撼的,自然環境是一個場域,我能想象,不止是現代游客或本地人,那些古代畫工和來往商隊來到這里,感受都是一樣的。

第二天早上四點半就出發,從敦煌市騎到莫高窟二十六公里。想在六點多看日出,計劃是非常好的,但是沒有路,沒有路燈,到處是坑坑洼洼,不知道自己去了什么地方,只有一個帳篷亮著小燈,可能是修路的人。好歹拐上了去莫高窟的路,天已經微亮,風沙太大,根本就是原地蹬車,窄路上沙子像龍一樣,飄來卷去的,路一會兒有一會兒沒。

那時的敦煌,因為還保持著最初的荒涼,所以給了我一種邊際感,地理、文化,甚至生命的邊際。

現在有了雙向八車道的高速公路、路邊隔離帶、整夜亮過星空的路燈、機場、火車站,各種場所,甚至虛擬空間,自然環境被掩蓋和推遠了,我倒不是反對基建,不過,快捷高速的生活,確實失去了可觀察的細節。

這就是我為什么想不起2020年的敦煌之路,卻能清晰記得2006年細節的原因:我還做了幾篇非常詳盡的旅程記錄。

普通人與羅漢像

畫畫時憑的是手眼控制力,動用直覺,把握平衡,畫與文字是頭腦里的不同分區,所以談到繪畫時不免口拙,只能將諸多關于畫像的念頭逐一羅列。

去敦煌前,就想好了:這次,畫臉孔。

我要為普通人造像,放到大幅畫面上,就像洞窟里的羅漢像。

羅漢是我兒時的人物畫的范本,但家里卻是有基督教影響,所以那時我心里默念著耶穌,想象出的信徒形象卻是羅漢,他們面容極盡奇崛,初看可以說很丑,正是這種驚詫感吸引了我。

這一段是我二十年前寫的關于對羅漢像的感覺,今天看來仍算合適:

我想畫一張有著更多涵蓋的臉。羅漢的臉從表面上看不悲不喜,是一種抑制,但又是復雜的表情流露,還得有全然安靜和神思暢游。

羅漢像總是很像正在寫一首詩,當然,他也像詩歌本身,并不是確定的。

羅漢像總是顯得很怪異,這是因為他不只與世界,甚至同自我,也保持著距離。

他那忘我般的慈祥,使他能更深入地發現生活的本相。他眼中看到的世界,自然與別人所見完全不同,所以他得暗暗地表情詭異。當然,他從沒有高高地飄浮在生活之上,一種真實的感情,牽動著他衰老的臉上的每一絲皺紋。

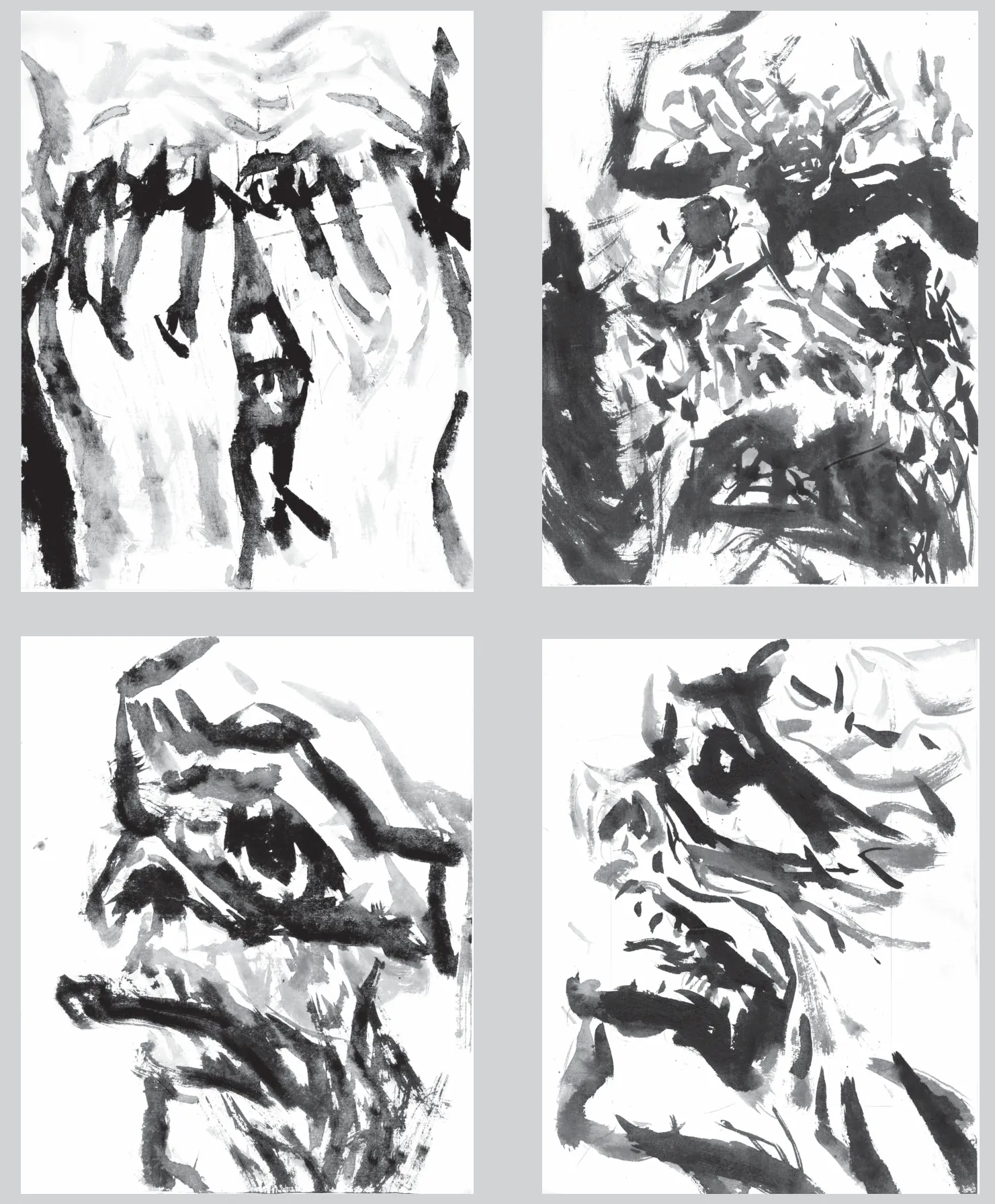

2004—2005年羅漢像

十歲那年,奶奶與外公在我的房間里探討人類起源。一個是唯物主義加達爾文主義者,相信人是猿猴變的;另一個說是神創造了世人,亞當和夏娃是所有人的祖先。接下去說到人死后去向何處的問題,一個說上天堂,另一個相信湮滅,所以這種探討沒有結果。

作為一個旁聽者,我只記得那時,光線從窗口斜射進來,暗藍色的傍晚光線。

之后兩年,他們先后離世,外公去世時我還是小學生。作為男孩,我們必須守夜,看著最熟悉的人一動不動進入死亡,然后再對著他的身體整整盯一晚上。

一個孩子的生活本來應該是指向未來,從那天起就變成了漫長的倒計時。

我忘記了哪首詩說,死亡每夜躲在你屋子的窗簾后移動。

2015年羅漢像,一直掛在我畫室,朋友問我,這幅有原型嗎?這幅,恰恰是我的畫像,并且是我整個童年的畫像。

小時候讀到威廉·布萊克的詩集序,他的弟弟夭折時,他能看見弟弟的靈魂穿過屋頂冉冉上升,在窗外的院中,與小天使們一起,在歡喜中拍著手。 死亡如果有幻象可以安慰,對他而言就是樹上棲滿的小天使。對我來說,則是一張受苦而平靜的老者臉孔。

這是我小時候愛上羅漢像的原因。我第一次看到貫休的《十六羅漢圖》,我覺得那就是我外公,他們長得像患病而悲傷的老人。

羅漢的深意我理解有錯,我知道他們是證悟者,但不知道證悟是什么,我畫他們,可能只是因為跟死亡的預知有關。

敦煌的祈福者

十幾年前,莫高窟九層塔大佛前是有香爐和墊子的,方便信眾或游客祈福,這一點延續了古代莫高窟的真正用途,但近來被取消了。

民間的各種祈求都有不同職責的神靈來達成,但佛陀就和老天爺一樣,有著無遠弗屆的權限,面對大佛,你什么都可以交托出去。

祈福者,雖然一開始祈求的只是平安與財富,但一個人膝蓋落地,就是某種徹底的謙卑,身體伏向塵土大地,你當然會意識到潛藏的命運、自我消亡和離別等。

我喜歡觀察他們的臉,他們舉起香,雙手遮蓋下,閉目的、肅穆的面孔,這是生活里少有的靜默一刻,他們的臉應該是重疊的、呼喊的,然而他們自己是完全不自知的。

我在2009年畫了一批涅槃窟的水墨羅漢頭像。中國的甘肅、新疆,日本館藏的涅槃圖,弟子圍繞佛陀哭泣的場景,童年時的送葬隊伍,都對這組作品有啟發,但直接的來源就出自對莫高窟祈禱者的印象。

這組作品中的人臉是他們在苦海中沉溺過的紋理,每一張年輕的臉也是老人,不是衰老,而是疊加,愛憎離別喜悅痛苦疊加,像恒河挾沙無數次流過。

表情重疊的臉、情緒的線條、交疊的痕跡,筆墨對我而言,是寫一首關于人的詩歌。一次聚合,就是一張狂喜的臉。

這些面孔曾掛在畫室墻上,每次經過,畫面都散發出一種詢問感,這很好。

現在談論死亡或涅槃也許比古代更縹緲,那時的吞黃金服白玉,變成了今天的生命科學和人工智能探索,也許很快,穿越奇點、永生不死的秘密被解開,意識可以作為信息下載;也許,經變畫的佛國世界通過科技手段就可以體驗,想要悟道或得極樂體驗就安插腦機接口,會有更多的新圖景來掩飾死亡。

人像的創作筆記

羅漢像另一個吸引我的地方恰恰是難畫。初中時同學來找我玩,我說不想出去,是因為有點沮喪,臨摹石濤的《十六應真圖》失敗,其中一幅臉部怎么都畫不好。同學仔細看了墻上十幾幅羅漢臉,疑惑地說:“這不都一樣嗎?”

大不一樣。差之毫厘則氣質全變。

人像的最大秘密在于“瞬間”,將變未變,欲轉卻靜,喜泣之前……將這樣的瞬間以靜止之態截畫下來。

我在童年經歷了一次葬禮,印象最深的一幕是,在整體的悲傷氣氛中,小舅媽卻很松弛,胖胖的,臉色紅潤,穿一身厚呢子大衣,剛燙了一頭蓬松的過腰卷發,站著背靠桌子,開始說一些家常,以度過長而悶的時間。

然后我看見她整個人忽地明亮起來,好像敦煌佛像的背光一樣熠熠生輝,墻壁像天空般放亮,她的頭發被后面的燭火燎著了,迅速燃燒起來,大家都驚叫起來,而她卻一無所覺。

這幅畫面給了我生動的啟示,什么是人像的最佳狀態呢?似是而非,人物開始燃燒,在未被灼痛的前一秒,她的微笑,時間裂成兩半,一半在流動在發生,一半進入永恒,留下截面。

一張具有啟示意義的臉,本人應該是完全不知道的,甚至處于相反狀態。

說實話,我在初唐窟里看到菩薩的畫像時,心里說:這我認識!——就是她的臉。

大部分壁畫內容是令人向往的佛國,死亡是缺席的,只有涅槃窟直接表現哀悼,窟形像個巨大棺柩的內部,出殯的隊列在棺壁,而我們從側邊的一個小洞里進入。

一五八窟建于吐蕃統治時期,喪葬心理狀態與中原不同,對死者或說上師的依戀展現無遺。

執迷于表現死亡的畫,并非我趣味陰郁暗黑,而是有死亡迫切存在,人的面孔才能顯現出活生生的本相。從這點說,其他洞窟里無論佛菩薩弟子還是天王及眾護法們,都有些超越生活。

但我總覺得群像畫得不夠好,感染力差一點火候,太夸張太表面,導致不夠動人。這不怪畫家,因為羅漢們的慟哭和各國王子們的自戕,不是為了引發觀者悲哀,而是表明他們因缺少智慧無法理解涅槃,藝術家恰當地完成了這一要求。

洞窟的重心是涅槃像,這是最完美的創作,在我心里是無與倫比、不可直視的,從任何角度看,嘴的起伏與折角、綠色的眉毛、飽滿的面頰、傾瀉下來的衣褶,每一處都是世界上最圓潤和溫暖的弧線。他死去,但進入涅槃,看起來仍像在呼吸,慈悲繼續鋪展。他臉上的表情是看到未知世界的一扇門對他開啟,說著:來吧,越過這道檻,你會發現痛苦和記憶也是幻覺。

只要一看他,我就會禁不住顫抖,所以我快速逃離洞窟。

如果由我來畫這些哀悼者群像,會是什么樣的?

吐魯番的柏孜克里克千佛洞里也有涅槃圖,那個窟損毀嚴重,佛像被盜,墻上只剩一些羅漢殘影,表現力卻令人戰栗:他們沒有揮舞雙臂或咧嘴流淚,都是靜靜的,但每位羅漢的瞳孔都不一樣。不需要激動的表情和動作,光表現眼睛就夠了,經歷過至親故去的人,眼睛里都會永遠地望著一個方向,又像什么也不期待。

這里的壁畫不掩藏悲傷,相反,他們在強化氛圍,我每次都待很久,盯著他們的眼睛看,火焰一般的渦輪,在墻上顯現,在幽暗的窟中燃燒。

然后,重新回到陽光下,視線忽然明亮起來,看著門口賣瓜的大叔和姑娘,我都覺得他們的臉異常清晰好看,又有了新的體會:只要如實地觀察一個人的臉孔,他們所有的生活都會涌入細紋和溝壑。

眼睛反而可以是不重要的,放空和淡化亦可,不要迷信點睛傳神,目光炯炯,反而會看不到人的面貌。

其實不需要表現悲傷,只要畫出一個人最專注或最自然時的狀態就足夠了。這就需要把握一個度,雖然畫中人物睜著雙眼,但臉孔卻仍像是緊閉雙眼的狀態。

眼睛是重要的部分,反而不用強調。

敦煌在地者的造像

一位研究工匠史的老師,我先是拜讀了他的書,然后在北京的一個小旅社見到他,旅社的門是木頭的,門鎖仍是旋鈕式的,門和窗戶都有插銷和掛扣,窗框是油泥封邊的,一切都是古老的,我之前從不知道北京還有這樣停留在計劃經濟時期的旅社。

他興致勃勃講了些古代工匠的故事,壁畫中幾乎沒有署名,信息都是從敦煌文書的片段中慢慢總結出來的,窟主、供養人、僧侶、都料、博士、生匠、泥工、開窟的石工、買油餅的人……所有湮沒的人,似乎都被他一一還原勾勒出來。

最后他說:“每次在單位里,受了委屈,就跑到宕泉河的蘆葦叢里,想想那些辛苦而無名的工匠,什么煩惱都能忘記了。”

我在宕泉河的蘆葦叢前,用地上的泥土和河水,作了這幅畫。

另一位老師是研究佛教史的,他在頭腦里復原了一整個莫高窟和榆林窟。肖懷德老師說他的樣子就像一個僧侶,的確。

我以為他大我很多,不是說他顯老,而是他“無齡”,你會覺得這樣的人生來屬于歷史。我不禁好奇:他平時除了學術,還有其他愛好嗎?

“看二人轉。”他笑起來,“放松,好玩。”

在河邊沙地上,我用地上的鹽堿,混合墨與蛤粉,為他作了一幅畫像。

這位老師是莫高窟的守護者,也是意義發掘者,莫高窟同樣賦予他價值感。每次聽課都頗有收獲,但我覺得他不好接近,如果在古代,我身上的氣息屬于行旅或漫游者,而他像是一位當地望族。

他散發出的,是尊嚴還是驕傲?

作為一個游離在團體外的藝術從業者,我對敦煌這個地方有一種特別的感受:它是一個孤懸在廣闊戈壁和宏大歷史中的小小體制單位,也許需要某種更跳脫的眼界,才能不為其所囿役。

這位老師的狀態恰是如此,對自己的固執和局限有充分的警覺,時刻處于開放的狀態。我畫得不辨性別,其實她是一位女性,女性在自我成長方面比男人要好得多。

接著,在戈壁的寒風里待了兩天,用地上的沙粒、泥土、鹽堿調色,在結冰的畫面上完成了幾幅人像。

最后那天,由于攝影師去拍別的老師,我一個人無法搬動五幅大畫及畫材,也不敢離開,只能一個人等到九點多,沒有食物和御寒衣物,手機電量只剩個位數。夜晚越來越冷,我躲進一個低矮的天然洞穴里避寒,看著星空,喝著最后一包酸奶。

不觀察狀態,反而會成為其后寫作的契機。

記憶具有閃忽的特質。你努力觀察并記錄的,都會被忘記;而你被動經歷的事,比如拋錨、錯過時間、迷路、偶遇這些意外,反而有可能留下印象。

2020年發生太多事,對我個人而言是傾覆之年,不會沒有印象,只是我現在還無法去回憶。剛經歷過的事,我們都看不清,要過上很久它們才會再次浮現,纖毫畢現,變作雙重的體驗。

2020年再見。再次與這段記憶相遇,也許是2040年以后了,又或是在我生命尾聲,而當下的每一天都與這一年重疊著,永遠不會過去。