躬耕戲苑 德藝流芳

——悼戲曲音樂名家靳蕾先生

■ 張繼昂

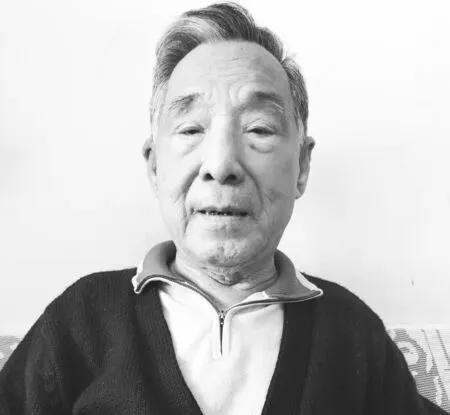

我國老一輩資深民族音樂理論家、戲曲作曲家靳蕾因病醫治無效,于2022年2月8日與世長辭,享年89歲。噩耗傳來,業內無不為失去一位杰出、可敬的導師和專家而悲傷、痛惜。

靳蕾歷任黑龍江省文聯作曲組副組長,黑龍江省評劇團(現齊齊哈爾市評劇團)藝術室主任、副團長,黑龍江龍江劇院作曲和黑龍江省藝術研究院研究員,主要從事戲曲作曲及戲曲音樂研究,是我國音樂界現今為數不多、同時在音樂創作和理論研究兩大領域頗多建樹和取得豐碩成果的音樂家,在評劇、龍江劇、二人轉和單鼓等民族民間音樂研究、創作方面作出了重要貢獻。在藝術理念、創作經驗、文化修養、治學態度,以及培養戲曲、曲藝音樂創作和研究人才等諸方面,靳蕾都是同齡和后輩同仁學習的楷模。

一

靳蕾長期從事評劇音樂創作,一生為百余部劇目作曲,代表作品有《八女頌》《嶺上春》《張恕海》《白求恩》《赤道戰鼓》《江姐》《女飛行員》《焦裕祿》《紅纓似火》《針鋒相對》《山鄉風云》《芙蓉仙子》《金兀術》《楊門女將》等。

綜觀靳蕾近40年的評劇音樂創作,其對評劇音樂最重要的貢獻是從宏觀上確定了黑龍江評劇音樂的發展方向,形成黑龍江評劇音樂的藝術風格和獨特個性。他在評劇音樂創作上走的是“倪張”之路。“倪張”,即倪俊聲和張鳳樓。

倪俊聲(1895—1970),藝名銀娃娃,九歲紅,河北遷安人。評劇早期小生演員,倪派小生唱腔創始人。評劇初創時期,倪俊聲在蓮花落音樂基礎上,吸收京劇、河北梆子的唱腔及民間說唱、民歌(道腔、道調)等精華,創造了評劇倪派小生唱腔。在創作上,堅持不搬用“老套子”,主張“死腔活唱”,運用評劇自身的曲調變化,創造新腔,同時吸收外來音樂元素豐富小生唱腔。在《張恕海》劇中,倪俊聲將兩首民歌有機地融合在一起,創造了一個男生的曲牌體唱腔,得到著名音樂家馬可的肯定和高度贊揚。

張鳳樓(1901—1983),藝名葡萄紅,河北省遷安人,評劇早期演員,工旦行。張鳳樓在演唱上不囿一家,廣采博收,吸收“唐山落子”時期演員月明珠、碧月珠、余玉波(楊柳青)、金開芳等著名藝人的演唱特點,形成了自己的唱腔風格,擅長[垛板][慢板]。他有很多創新,不僅在板式的單獨使用和連接使用上非常考究,還善于運用各種唱腔技巧,豐富、發展各種板式的旋律和節奏,豐富了評劇旦角的唱腔藝術,以腔傳情,把戲唱活,塑造了許多成功的評劇藝術形象。

作為評劇藝術早期的兩顆明珠,“倪張”對評劇藝術的發展作出了卓越貢獻。早在20世紀20年代,他們就來到黑龍江,深受觀眾喜愛。從此扎根在這片豐饒的黑土地,為發展黑龍江評劇藝術奠定了堅實的基礎。

新中國成立初期,倪俊聲和張鳳樓在黑龍江省評劇團(現齊齊哈爾市評劇團)擔綱主演。靳蕾也由黑龍江省文工團調入黑龍江省評劇團,先后擔任藝術室主任、副團長之職,從事評劇音樂的創作。自此,靳蕾開始深入研究“倪張”的唱腔,記錄了“倪張”二人演出劇目的全部唱腔曲譜,出版了《倪派小生唱腔研究》和《張鳳樓唱腔研究》兩部專著。

多年來,靳蕾在評劇音樂的創作實踐中,以傳統為本,潛心探索,勇于革新,積累了豐富的創作經驗,取得了可喜成果。

(一)發展男聲唱腔

就音樂的結構體制而言,評劇音樂在我國戲曲音樂中屬于單一聲腔的板腔體。盡管其音樂的戲劇性很強,但因是單一聲腔的板腔體音樂,固旋律單一,缺乏色彩性和歌唱性(抒情性),特別是小生唱腔的旋律更是如此。靳蕾在小生唱腔的創作中,做了可貴的探索。他借用女聲唱腔,提升男聲唱腔旋律的抒情性和藝術表現力。如《塞外悲歌》男主人公陳明哲和《金兀術》男主人公金兀術的[慢板]唱腔,均借鑒了女聲唱腔的結構方法、腔調格式及“過門音樂”,并做了一系列發展,使之男性化,既豐富了男聲唱腔,也克服了評劇“半臺戲”(指舊時評劇以女角為主,男角陪襯)的現象。

(二)創作老生[二六板]唱腔

在《張恕海》的音樂創作中,靳蕾在充分繼承評劇小生唱腔的基礎上,根據黑龍江本土的語言聲調(西部地區方言語音的四聲調值),創作了親切、生動的老生快[二六板]唱腔。著名音樂家馬可對劇中老田頭唱段“老頭兒娶媳婦我要操辦操辦”給予很高評價,認為它“在固有音樂格律的基礎上,充分發揮聲調和語調的特點,而變成了一段富有風趣、富有音樂性的朗誦性曲調”。其可貴之處在于,突破了傳統[二六板]上句六板、下句六板的相互對稱的上下句結構形式,而演化為七、四、八、八、五、十的長短句的多句體,使曲調更為豐富多彩,總體上又不脫離原有唱腔框架的規范。

(三)提升女聲唱腔的藝術表現力

與男聲唱腔比較,評劇女聲傳統唱腔的抒情性(陰柔之美)是強項,缺乏陽剛之氣又是弱項,在表現現代題材劇目中的人物時,顯得力不從心。為改變此種狀況,靳蕾在創作中,借用了男聲唱腔小生[二六板]的節奏框架和旋律發展手法。如《八女頌》主人公“樓山鎮發動了廣大群眾”一段唱腔,就使用了小生[二六板]唱腔的節奏和旋法,增強了主要角色的雄壯、堅強氣質,恰當地表現了抗聯女戰士胡秀芝永遠跟黨走的堅定信念。

在創作中,靳蕾還吸收、借鑒了張鳳樓的一些創腔方法,如“清角為宮”的暫轉調和調式轉換的技法。這些技法的運用,無疑使原有唱腔的旋律更加多姿多彩,從而有效提升了女聲唱腔的藝術表現力和感染力。

(四)吸收外來音樂成分

吸收外來音樂的有益成分,豐富評劇音樂自身的藝術表現手段,從來就是評劇藝術賴以生存、發展的主要途徑。靳蕾在創作中繼承了這一傳統。如在《八女頌》主人公胡秀芝的唱段“風雨迷路一夜整”中,吸收了黑龍江皮影戲唱腔中的[四鼓頭]的節奏;在“忍痛沖擊封鎖線”唱段中,吸收了淮劇[藍橋調]的旋律,與本劇種的基調有機地融合。同時,為塑造八位抗聯女英雄的音樂形象,還選用了當年最流行的東北民歌《東北好地方》。在全劇唱腔和場景氣氛音樂中,通過對原曲的呈示、變奏、發展,使之耳目一新,渲染了黑土地的風格特色,展現了黑龍江人民高尚的愛國主義精神境界。在《白求恩》的唱腔創作中,靳蕾糅入《國際歌》《東方紅》音調;《嶺上春》中的合唱,吸收了鄂倫春族民歌;《塞外悲歌》吸收了具有鮮明地方特色的東北民歌《茨兒山》等。

此外,靳蕾還在改換調門、改革曲牌、創造甩腔、高調貫穿等作曲技法上,做了有益而獨特的嘗試,在多年的創作實踐中形成了豪爽、明快、高亢、深情的藝術風格。

二

長期的戲曲音樂創作,讓靳蕾深感學習、掌握和研究民間音樂的重要。從新中國成立初期起,他就十分重視對黑龍江民間音樂資料的搜集、挖掘和整理,并在此基礎上,研究編撰了數量可觀的專著,如《蹦蹦音樂》《皮影戲音樂》《淮劇音樂》《怎樣為二人轉配曲》《單鼓音樂》《評劇倪派小生唱腔研究》《老葡萄紅張鳳樓唱腔研究》《二人轉曲牌集成》《二人轉編曲探討》《二人轉唱腔研究》《北派二人轉唱腔曲譜探析》等。

當我們懷著崇敬的心情拜讀和深入研討這些藝術成果時,會深刻地感到其具有多重價值。

(一)文獻性。靳蕾出版的著作有重要的歷史價值和參考價值,為我們提供了豐富多彩的曲譜資料,其中有很多是百年前的老唱法。如1.郭文寶演唱的二人轉[慢抱板]唱腔;2.趙福春演唱的二人轉[胡胡腔](頭板)、[文嗨嗨](走矮腔)唱腔;3.張鳳樓傳腔的二人轉[冀東對口蓮花落]唱腔;4.倪俊聲傳腔的評劇小生[二六板]唱腔;5.張鳳樓傳腔的旦行[慢板]唱腔;6.彩霞、李泰、胡景岐等演唱的二人轉[武嗨嗨]及其變體唱腔;7.范景田演唱的單鼓[開壇鼓]唱腔。這些唱腔曲譜,從形態學的角度研究了曲牌(曲調)從生成、發展到衍變不同時期的基本特征,具有彌足珍貴的史料價值。

此外,靳蕾編撰的一些有關曲種源流沿革,朔本正源,厘清了一些錯誤和模糊認識。如由他主編的《中國戲曲音樂集成·黑龍江卷》綜述中關于黑龍江二人轉的傳入,這樣記述:“清道光九年,曾任戶部尚書、協辦大學士、熱河副都統的英和,因監修寶華峪孝穆皇后地宮浸水一案獲罪,而被遣戍卜奎(今齊齊哈爾市)。熱河蹦蹦藝人宋德時、何世來、大碗粥、獨眼劉等,隨英和經盛京(今沈陽)來到黑龍江地區。”其文獻價值不言而喻。

(二)實用性。具有很強的實際使用的價值,是靳蕾專著的一大特征。靳蕾出版多學科、多種類、專門研究東北民間音樂的眾多專著,主要目的就是為創作服務,為實踐服務。他的研究和創作是同步進行的。如《倪派小生唱腔研究》和《老葡萄紅張鳳樓唱腔研究》主要是為解決評劇音樂創作中男聲(生)和女聲(旦)唱腔,以及其他音樂創作中遇到的疑難問題。又如《二人轉編曲探討》《怎樣為二人轉配曲》和《北派二人轉唱腔曲譜探析》是專門為現代黑龍江二人轉音樂創作者撰寫的。這三部專著完全按照作曲法的框架結構,涉及到創作中遇到的所有問題。與西洋音樂體系的作曲法相比,靳蕾的作曲技法更具有中國民族民間的特色,為構建中國民族音樂體系作出了貢獻。

(三)創新性。靳蕾在創作和研究中,均有自己獨到的見解和貢獻,主要表現如下。

1.唱腔曲牌分類。迄今為止,在眾多二人轉音樂出版物中,對二人轉唱腔曲牌的分類最科學規范的,應屬靳蕾的專著《北派二人轉唱腔曲譜探析》。以往的二人轉音樂出版物對唱腔曲牌的分類,最大缺憾是未包括小帽、小曲和雜調,分類不完整、不完善。靳蕾推翻了原有的分類,將二人轉的唱腔曲牌分類為主要唱腔、常用曲牌、專腔、雜調、小帽、小曲六類,創立了新的二人轉唱腔曲牌分類學。

2.編排順序。一個二人轉唱腔曲牌在編排中居首、居中還是居尾,不是簡單的問題,體現了作者的學術和學理觀念。如[武嗨嗨]曲牌,以往的二人轉音樂出版物都把它排在不顯眼的居中位置,而靳蕾的《北派二人轉唱腔曲譜探析》則把《武嗨嗨》排在首位,重點介紹。這對二人轉曲牌的研究與應用,具有重要的創新價值。

3.專業術語。靳蕾的專著中,一些二人轉的專業術語和稱謂頗具民間特色,也富于新意。如創作技法的“穿靴戴帽”“當中夾餡”“掐頭去尾”及“賣腔的”“趕道的”等,在已有的中外音樂作曲法書籍中和其他音樂書刊中均找不到,屬于其獨特創造。

4.唱腔類別的界定。“小帽”是二人轉唱腔的類別之一,在二人轉中具有獨特而重要的地位。但許多二人轉出版物在介紹二人轉唱腔類別時,不介紹“小帽”,更沒加以界定,從而對“小帽”的內涵外延不甚明確。靳蕾給“小帽”下了準確的定義,即“原詞原曲,載歌載舞,用在二人轉正文之前演唱的民歌”,進一步完善了二人轉音樂唱腔的構建。

5.重定[四平調]作用與地位。[四平調]是“北派”二人轉唱腔的主要曲牌之一。靳蕾對[四平調]的認識和運用上有兩點:一是將其排二人轉唱腔首位。以往的二人轉音樂出版物都是將[胡胡腔]排在第一位,而靳蕾將[四平調]排在[胡胡腔]之前,提高其在“北派”中的重要地位。二是提高[四平調]的“輩分”。在二人轉眾多曲牌中,[三節板][八出戲][西口韻]等許多曲牌與[四平調]存在著血緣關系,但許多專家和二人轉音樂出版物將[四平調]與上述三個曲牌分開介紹,認為彼此不相干。靳蕾確定了上述三個曲牌是從[四平調]中派生出來的,與[四平調]是“子母”關系,為二人轉唱腔的傳承發展作出了重要貢獻。

一代音樂名家靳蕾已經離開了我們,每當想起二十世紀七八十年代一起從事藝術集成志書編纂工作的時光,他平易可親的音容笑貌總會浮現在眼前。而今,恩師已去,但他留下的寶貴精神和藝術財富,將永遠激勵著我們毅勇前行,勇攀藝術創作與藝術科研的高峰。