“龍門”地景及其人居環境模式研究

張 濤

史哲偉

柳云雁

中國自古即有一套評價與構建山川大地景觀的人居傳統,形成了本土城鄉建設特有的地景[1]37-40文化體系,由此締造了一系列在人居史上穩固傳演的地景模式典例,成為多地聚居建設共同契守的“范式”——“龍門”模式即為其中之一。

1 “龍門”概述

迄今關于“龍門”的最早記載,出現于黃河中游晉、陜峽谷出口處的“大禹治水”遺址。在漫長的歷史進程中,“龍門”案例及其內涵都在不斷拓展,正如清人云:“天下龍門有五: 一在直隸龍門縣西名東龍門口,為入山西要道。一在廣東龍門縣西,為羅浮山之余支。一在四川綿州西北八十里,杜工部詩所謂‘清江下龍門,絕壁無尺土’是也。一在河南洛陽南二十里,杜濤所謂‘龍門橫野斷,驛樹出城來’是也。其一即韓城龍門,在縣東北六十里,即禹貢導河積石,至于龍門之處。唐人詠龍門詩甚多……”這些“龍門”稱謂,有的是山水名勝,有的為一方風景,還有大量則指村鎮聚落。那么,這些差異如此巨大的人居案例,何以共稱為“龍門”?究竟是一種什么樣的“龍門”內涵和內力,使各種風馬牛不相及的山水、風景和聚落被統協起來,擁有一個共同的名字,并將大禹治水的上古地名,最終演變成為川、陜、豫、浙、閩、湘、贛等多地普遍存在的“龍門”現象,進而共同孕育了華夏文明重要的“龍門”信仰?

《辭源》中對“龍門”的解釋含義較多,但普遍存在一種“兩山夾河,其狀如門”的地景[2]5-10描述。也就是說,正是這種如“門”的大地景觀空間模式,成為貫疏在山水、風景和聚落等不同形式的“龍門”人居營造過程中的自然內因。也正因為這樣,這些不同屬性和性質的人居案例,才被賦予了共屬的“龍門”稱謂,進而凝成了一種因循大地、因地制宜、統一的“龍門”人居范式。“龍門”人居模式的形成,是自然與文化2種因素共同作用的必然結果。早在大禹治水的遠古時代,黃河沿岸中華先民的繁衍生息,幾乎完全取決于黃河自然環境的影響,由此形成了因循山河、資借地利的沿黃人居智慧。在晉陜峽谷出口處,這種“兩山對峙如門”的大地景觀空間,在水利防洪、軍事防御、交通運輸、宗祖祭祀等人居實踐中,發揮著重要價值。與此同時,這一自然空間被賦予了“大禹治水”的官方精神和“鯉魚跳龍門”的民間追求,逐漸成為極具凝聚力和傳演性的,中華民族文化起源發展、開枝散葉的信仰圖騰。這就使“龍門”河山不僅成為人居建設的依托,更是熔鑄在中華先祖生活與文化基因中不可或缺的組成部分,是人與自然和諧共生、天人合一文化影響下的山水的升華。在漫長的歷史進程中,“龍門”地景與“龍門”文化不斷融糅,凝成了一種特有的“以河為軸心,兩山對峙統一”的龍門地景文化空間秩序。各“龍門”地區的山水、風景或聚落建設,都始終堅持將人工構筑與其所在的“龍門”秩序緊密結合,執著不已,最終使得龍門山川、形勝、城市、風景、交通、防御、水利的諸多空間,都依存這種秩序而被有機組織、統一和運行起來,進而實現了龍門地景的地利、文化和人居價值,共同孕育了“龍門”人居模式的內在生命動力。

目前學界圍繞“龍門”及相關問題的研究,主要聚焦在“龍門風景”與“龍門聚落”2個方面。尤其對河南洛陽龍門石窟、晉陜黃河龍門禹廟、浙江杭州龍門古鎮等個案的研究,起步較早且成果豐碩。例如總結了洛陽龍門石窟[3]184-190[4]45-47、黃河龍門禹廟的選址特征[5],研究了洛陽城與龍門石窟的關系[6],分析了禹廟風景建筑的空間形態及內在秩序,并從傳統風水學視角闡釋了龍門“水口乃地之門戶”的地景意義[7];對杭州龍門古鎮的區域定位、聚落空間形態、建筑形制等研究都達到了一定深度[8];此外,在《中國龍門鎮多且各有繽紛韻色》一文中,將多地龍門聚落進行整合列比,是迄今所知最早的、關于“龍門”課題的整合研究[9]。縱觀既有成果,發掘了“龍門”的歷史淵源,追溯了“龍門”的風水理念,探討了龍門風景與龍門聚落營造的本土經驗,初步提煉了多地“龍門”人居建設共同契守的“龍門”范式。但是,對于“龍門”地景模式本質的認識,或是在多地“龍門”案例整合基礎上的“龍門范式”的整體詮釋,仍很模糊,有待進一步發掘。基于此,研究將不同地區、不同特質的“龍門”進行對比提煉,力圖揭示本土“龍門”地景模式的內在規律和形成機理,對當代多地“龍門”城鄉發展模式探索具有重要意義。

2 “龍門”人居典例研究

“龍門”人居案例涉及城鎮、村莊、風景,內容龐雜、涉獵豐富,但都有一種依托“兩山夾河,其狀如門”的自然環境展開人居建設的共同屬性。其中,較為知名的有:晉陜黃河龍門禹廟、洛陽龍門石窟、杭州龍門古鎮等,這些“龍門”不僅同為一名,還表現出一系列規律性的“龍門”人居特質,共同凝成了中國“龍門”人居的深厚傳統。

2.1 晉、陜黃河龍門禹廟

黃河龍門(圖1)位于秦晉峽谷南端,是黃河中游地區南北一線上一個極具標志性的自然地理節點,是水口與山口共同形成的黃河“咽喉要地”,由此成為宏觀尺度上一個極其重要的微觀控制“穴位”,具有了一種依托于黃河的地標特征和關鍵屬性。

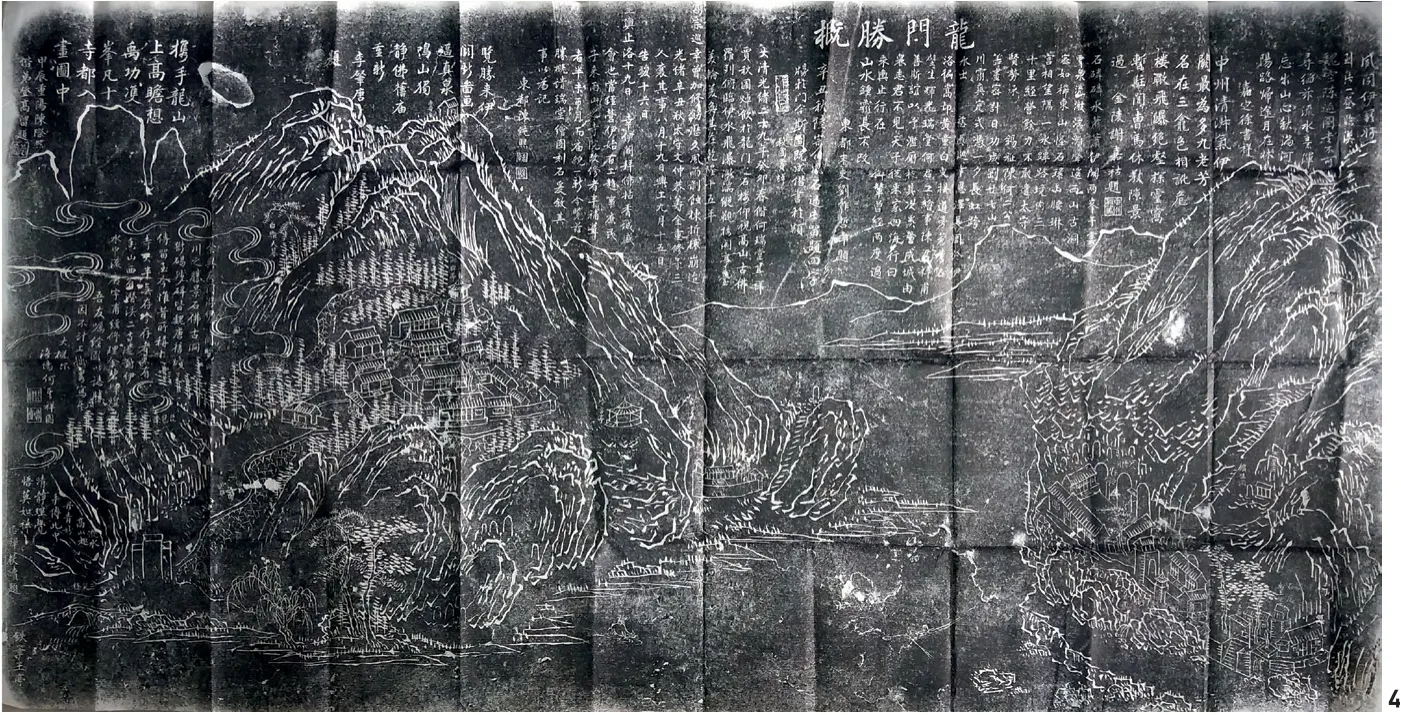

圖1 (清)龍門山全圖[引自(清)龍門山全圖碑刻拓印]

晉、陜黃河兩岸的河津與韓城,都將龍門水口作為家園人居建設的“尋勝”關鍵,并不約而同地依托龍門山水展開了各自沿岸的禹廟風景營造。其中,東禹廟依山就勢,順應東龍門山瀕河而建,西禹廟則在靠近河岸的巨石“孤島”上,設置了一組由山門、戲臺、獻殿、寢殿、左右廊廡圍合的院落。在長期的風景建設進程中,兩岸禹廟并不是各自為政,臨思閣與看河樓、東水樓與西水樓、東戲臺與西瓷壁、東主院與西主院、東八景與西八景之間,具有一種隱在的“呼應”和“對峙”態勢,呈現出晉、陜文化圈在黃河邊界處的“競爭”和“對抗”,并最終交融凝聚被統一起來,凝成了以黃河為軸心、晉陜一體的龍門禹廟風景整體。

《清讀史方輿紀要·卷四十六》載:“蓋黃河在山、陜之間,龍門為險。龍門,見陜西韓城、山西河津縣;而在晉、豫之交,底柱為扼也”[10]65。基于一種黃河山川大地形勝的評價與審查,形成了對龍門這一“咽喉要地”的“據險”地利的人居價值發掘、詮釋和資借,賦予了其與建筑之“門闕”相通的一種文化意義和屬性,塑造了龍門在晉、陜黃河邊界處的“門戶”文化意象及其大地景觀樣態(圖2),使其成為黃河區域往來的重要門戶,具有了水陸交通樞紐、軍事防御建置、商貿集散往來的人居功能屬性。

圖2 黃河龍門文化景觀歷史照片(韓城喬家珍照相館攝于1935年)

2.2 河南洛陽龍門石窟

龍門位于洛陽城南的伊闕峽谷中,“伊洛南北之中,此乃天地氤氳,陰陽風雨之所交會,自然之應,非寡德所能致此”[11]354。龍門成為頗具大地生命氣象的關鍵地景節點,并被賦予了“門闕”的文化意象,成為隋唐洛陽城宮城(紫微城)居高遙對的南向地標和天然城闕。

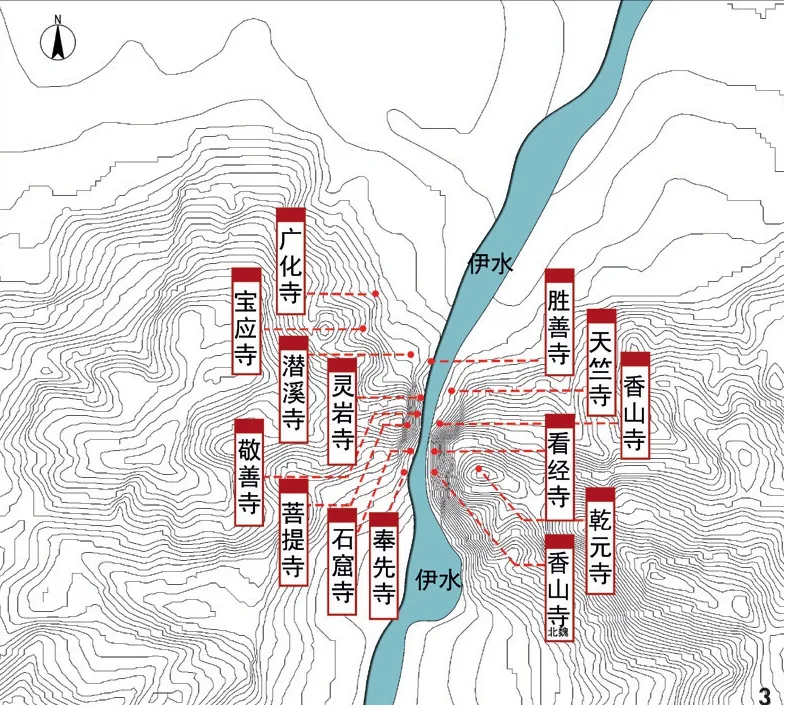

自北魏以來,歷代于此展開佛寺、窟龕、廟觀、亭堂等一系列人工建設,并形成了一種隱在的、以“祇園”為線索的風景秩序構建,即龍門“八寺”“ 十寺”(圖3),反映了昭示、彰顯、升華龍門形勝內涵與價值的風景途徑。在伊河兩岸相望共生的關系中,歷代龍門窟寺的建設者,總是要尋求寺廟在兩岸總體環境中的定位與屬性,由此出現了3次以伊河為軸心、兩岸對峙的整體態勢:第一次,伊河西山南端的石窟寺、奉先寺、菩提寺等,與東山南端早期的香山寺、乾元寺等遙相呼應,互為對景,共同成就了早期龍門水口南端的門戶節點;第二次,隨著龍門建設規模的不斷擴大,在風景自南向北延伸的過程中,出現了以東山中部新建香山寺,與西山中部靈巖寺賓陽三洞為標志意象的風景集群的第二次對峙;第三次,宋以后綿延至清,又出現了“東有香山,西有潛溪,二寺逢對,伊水中流”[3]234的新的相峙意象,“崩崖偏許塔雙峙,裂石固知龍不馴”[12]153。最終造就了“日照龍門兩扇開,雙峰對峙齊突兀”[3]236的洛陽龍門伊闕的山水氣象(圖4),龍門石窟的風景營造,依托“兩山對峙如門”的自然秩序,成為出入洛陽城南的門戶要沖和咽喉要塞,具有了水陸交通、軍事防御、商貿集散等特定的人居屬性和功能。

圖3 龍門重要佛寺位置示意圖(作者繪)

圖4 龍門勝概圖(引自王樹村《中國美術全集 20 繪畫編 石刻線畫》)

2.3 浙江杭州龍門古鎮

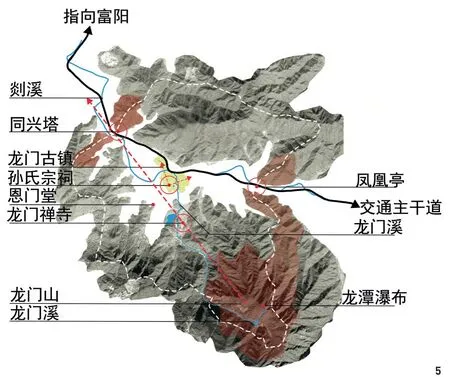

古鎮位于杭州市富陽區龍門山下,東漢嚴子陵曰:“此地山清水秀,勝似呂梁龍門”。西北方石塔山與高巨山相峙如門,剡溪從東南山麓中穿“門”而過,匯入富春江。大頭山盤踞于西南,主山龍門山則雄峙于東南,山勢極佳。

龍門古鎮正坐落在四面環山的凹坳中,為三國孫權后裔最大聚集地。在鎮西北方向一公里半的剡溪水口,石塔山與高巨山相峙如門,上設同興塔高12m,危聳捍“門”,塔下原有句留亭,共同締造了聚落的水口門戶空間。以這一景觀節點為起始,向東、南2個方向延伸的2條山脈呈對稱布局,古鎮夾峙其間。2條山脈共同收匯于龍門山,形成了龍門古鎮據靠的主山。沿龍門溪谷而上,山中瑤塢處建有龍門禪寺,“龍門村南龍門山,云疊迭迭矗高巖。陰巖絕壁飛流落,下匯碧虹稱龍潭”[13]195。最終,古鎮西北方向石塔山、高巨山、同興塔所形成的“水口門戶”風景集群,與東南方向龍門山、龍門溪、龍潭、龍門瀑、龍門禪寺所形成的“雙巖夾一水”龍門風景集群遙相呼應、首尾相連,兩“門”相串成軸,兩側群山布列環抱,共同構建了“登高遠望,四面云山,千戶煙樹;臨風長嘯,一溪碧水,十里龍門”[13]201的聚落山水大觀(圖5)。龍門鎮整體布局、街巷組織及宗祠、古塔、祠廟、橋驛等標志建筑的分布,都是依托于龍門山水環境格局來規劃,使龍門風景與古鎮有機結合起來,共同形成了“龍門”人居的整體構架,反映出三國孫權后裔聚居文化與龍門地景奇觀融糅形成的山水文化空間特質。

圖5 杭州龍門古鎮山水格局(作者繪)

龍門古鎮還是浙西、徽州諸鎮與浙東、江南各處相連的陸路交通之咽喉要塞,自古就是商貿集散往來的重地。明嘉靖至清康乾年間,此地是通往上官再至紹興、蘇州等地的糧道必經之地,成為繁盛一時的商貿交通要道。

3 “龍門”人居的地景模式及其規律性特征

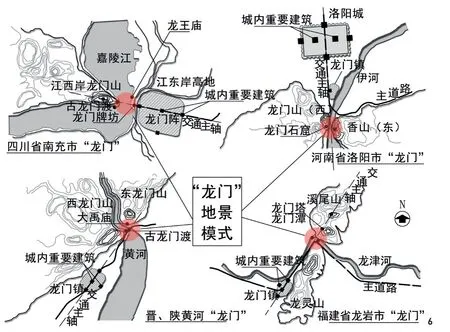

各龍門地區的城市、風景、建筑的人居營造,總是巧妙結合“龍門”地景文化空間的固有秩序,創造了豐富多樣的“龍門”人居案例(圖6),形成了多地龍門人居建設共同秉持的“龍門”范式,凝成了綜合的“龍門”人居建設體系。從本質上看,“龍門”模式是龍門文化在多地區傳統聚居建設過程中的人居空間呈現,反映了一種首先審視和謀劃特定自然山川形勢,進而因地制宜地組織、實施地區規劃、聚落建設與風景營造的本土人居智慧和經驗,由此在地理特征、山水格局、景觀意象、區域位置、人居功能、聚落性質、聚居建設、文化內涵等方面,表現出一系列“龍門”人居的固有規律及特征(表1)。

表1 各地“龍門”人居信息列比

圖6 各地龍門地景模式示意圖(作者繪)

3.1 “兩山相峙一河出”的山水地標形勝

“龍門”空間的本質,是一種山川大地景觀空間,其山水關系往往是河谷兩岸逼仄,峰崖“對峙”,形成對河流收束、拐向等方面的空間影響,它是歷史先賢在審查地理形勢、梳理水脈源流過程中所發掘的,“山口”空間與“水口”空間共同形成的標志性地理節點。對于這種空間的認識,并不來自地圖或者現代的鳥瞰視角,而是通過人在現實的山水環境中,基于特定的“此在”位置,方成感觀的一種“兩山相峙一河出”的山水圖景形式來呈現。換句話說,標志性的“雙峰水口”地理節點、人在環境中的“此在”位置,以及由此感觀的山水“相峙”的“龍門”圖景,共同構成眾多“龍門”相通的自然特征。

3.2 “門闕”地景文化意象

先賢對“雙峰峙,大河出”這一山水形勝的審查,并不是就自然論自然,而是從特有的人文視角出發,格化其河谷兩岸對峙統一的文化秩序,賦予其與建筑之“門闕”相通的一種,關乎來往通衢之“出入轉換”的“門”的要義,由此形成了山水關系與文化秩序契合融糅的“龍門”景象空間。這種由自然空間向景象空間的升華,使龍門不再局限于絕對的物象尺度,而是更加關注這一相對微觀的山水節點,在特定的宏觀范疇,與其他要素所形成的、在文化尺度與心象尺度上的關系的締結,就此形成了眾多“龍門”在既定區域、流域乃至聚落尺度范疇中的“門戶”文化屬性的出現。

3.3 “邊地”咽喉要隘與水陸交通樞紐

“龍門”多處在特定人居領域的“邊界”位置,歷來是劃定地理界域的重要地標。它以邊地景觀的形式成為控制區域和聚落出入往來的咽喉與要沖,從文化的“門戶”走向了“人居”的門戶。正是從這樣的“相地”視角出發,各“龍門”地區的城鎮設置、交通組織、防御守備等,緊密依循“龍門”地利,使其成為歷史上重要的軍事關隘和戰爭頻發地,水、陸交通極其發達,渡口林立,商貿集散往來頻繁,沿河兩岸交流密切,相關聚落亦表現出強烈的軍事防御屬性和商業屬性,綜合形成了“龍門”人居共通的地利價值。

3.4 山水與人工相結合的“龍門”空間秩序

無論“龍門”山水、風景還是聚落,其人工建設都是以最大限度地彰顯和詮釋“龍門”地形及四望環境中潛在的土地價值,作為營造的根本宗旨。在持續累代的建設進程中,一系列人工構筑的位置、布局、朝向、軸線及其相互關系,達成了與“龍門”山水地形的一種趨迎與呼應,實現了對“龍門”咽喉的門戶價值的資借,構建了以河谷為軸心,兩岸或競爭對抗,或互為關照的共生空間關系,凝成了“于對峙中構建統一”的“龍門”山水文化空間的“門”的秩序,凸顯了“龍門”地景在人居體系中的核心地位與價值,締造了一種“龍門”地景與人工建設緊密結合、相互融糅,集山水觀游、人文意義、人居功能等多元內涵于一體的,形勝中固有的“龍門”人居環境整體格局。

3.5 “彰顯國家精神、推崇民族圣杰、發揚艱苦奮斗”的文化信仰承載

自大禹“鑿龍門、通黃河”以來,“龍門”這一山水文化空間,就成為中華民族之國家精神與宗祖圣賢文化的重要圖騰,并伴隨著民間傳統的不斷推演和豐富,形成了“艱苦奮斗、爭當人杰”的“魚躍龍門”的精神內涵。通過對一種“兩山相峙,其狀如門”的山水形勝空間的文態審察和利用,“龍門”文化得以在中華大地上拓展開來,并被不斷灌注和延伸出與之相關的新的內涵,由此達成了一種超越人工建設的、通過山水與人文勾連孕育的“龍門”生命價值的傳承與發展。

4 龍門地景模式的保護傳承及現代應用

“龍門”地景模式的營造本質,即是通過對一種“兩山夾河,其狀如門”的山水環境的評價審察,在因借山水的過程中,將人居需求與自然特色緊密結合,由此形成了3條“龍門”人居的基本空間內涵。1)“龍門”形勝的地標特征,反映出一種“大河一線天上來,兩山突兀龍門開”的山水“景象”。這種景象是基于人在特定環境中的“此在”立足來觀控的。因此,對龍門形勝的發掘,即轉化為一種“門闕”式的山水景象,和定位這一景象的“此在”空間的確立。2)“龍門”還有一種因借險要地形的人居地利價值,使其成為區域交通往來的關鍵樞紐。其被放置在區域人居的大“勢”中審察,由此形成了一種標識、關控其他國土空間的關系特征,進而被賦予了“秦晉咽喉”“洛陽門戶”“江南糧道樞紐”等新的山水形勢內涵,最終確立了由宏觀區域交通來決定山水防御的形勝中的“龍門”人居選址。3)“龍門”締造了以河為軸心,“兩山對峙統一”的山水文化空間秩序,達成了一種“龍門信仰”的心象山水成果。為了實現這種成果,就必須通過龍門中標志建設與風景的布局、軸線、視線等設計,構建兩岸之間“隔河呼應、對望共生”的空間關系,進而實現人在環境中可以真實感觀的“龍門”文化意象。因此,對“龍門”地景及其人居模式的保護,即轉化為對龍門“山水景象”“此在空間”“區域形勢”“山水文化秩序”及“建設布局關系”等多方面的保護。

“龍門”地景營造積淀了深厚的中國人居傳統及歷史智慧,有著不同于當代的理解。其中,重視山水環境、重視人對環境的直觀體驗、重視人與自然的文化關照與合一,以及重視城市、風景、建筑的整體融合,是對現代人居規劃設計重人工建設、重技術手段、重經濟效益、重功能分化的有力補充。面對當前多地“龍門”生態環境、地域文化、山水風貌、遺產保護等方面的發展契機,須反思山水傳統在現代城鄉建設中的價值缺失;明確龍門人居的具體保護內容、保護策略與保護途徑,完善保護機制;整合龍門人居歷史價值空間、遺址現狀空間、保護傳承空間和發展創新空間的關系;探討如何激活龍門地景的現代價值和潛力,傳承活態的龍門人居經驗,尋求龍門智慧在現代各龍門地區城鄉人居實踐中的應用途徑。

5 結語

基于一種標志性的“兩山夾峙、一河居中”的“龍門”山川大地形勝發掘,“龍門”城市與風景的選址、營造因地制宜,緊密結合并利用“龍門”形勝的地利價值和秩序,凝聚了國家至上、民為邦本、艱苦奮斗的龍門人居信仰,塑造了龍門在特定人居邊界處的“門戶”文化意象及大地景觀樣態,形成了龍門聚居固有的交通樞紐、軍事防御、商貿集散的人居屬性,構建了龍門山水、龍門形勝、龍門城市、龍門風景、龍門文化于一體的龍門人居建設整體。這一智慧具有深厚的歷史積淀和鮮明的中國特色,是一種活態的人居傳統,成為凝聚中華民族精神家園的一種內力,對當代民族文化復興、生態環境保護及各龍門地區的人居建設,都具有深遠價值和影響。