社會經濟地位對大學生專業選擇的影響

——基于2774名大學生的調查

涂 薇,夏 春

(1.安徽師范大學 國際教育學院,安徽 蕪湖 241000;2.安徽師范大學 歷史學院,安徽 蕪湖 241003)

一、引言

代際貧困傳遞是我國扶貧工作面臨的重大挑戰[1],高等教育則是阻斷代際貧困傳遞的重要途徑[2]。目前,研究者的主要著眼點放在如何保障貧困學生入學問題上[3],并提出高等教育經費向貧困地區傾斜、向貧困家庭提供教育補貼等措施。這些措施發揮了巨大的作用[4],保證貧困家庭孩子可以接受大學教育[5]。然而,2019年諾貝爾獎獲得者Banerjee和Duflo指出,貧困不僅僅是一個經濟問題[6-7]。具體到教育領域,僅僅保障貧困生入學并不一定能很好地阻斷代際貧困傳遞,研究發現來自貧困家庭的大學生在高等教育中仍然處于劣勢地位[8]。例如貧困大學生比普通學生有更多的不適應感、對自己更沒有信心[9],他們的學業成績更令人擔憂[10],甚至他們有更高的輟學率[11]。由于貧困大學生在學校中的各種表現與他們的專業選擇有較為密切的關系[12-13],本研究關注貧困大學生的專業匹配度,即考查社會經濟地位是否會影響大學生的專業選擇。

二、文獻概述

在進入大學之前或者進入大學之后不久,所有大學生都必須選擇自己就讀的專業。同時專業選擇也是非常重要的教育決策,對個人學習和生涯發展均有巨大的影響[14]。整體來看,做出恰當的專業選擇至少需要三方面的基礎。首先,需要對備選專業有所了解,即知道某專業的學習難度如何、發展前景如何、未來預期收入是多少等。例如,Montmarquette等發現預期收入是影響專業決策的重要因素,同時性別和家庭社會經濟地位亦扮演著非常重要的角色[15]。其次,個體對自身特點的分析和判斷是影響其專業選擇的重要因素[16],即了解自己的能力、偏好、興趣等才能更好做出適合自己的專業選擇[17]。例如,Federman發現學生對自己學習能力的評估、學習成績和學科經驗等會影響其大學專業選擇[18]。最后,做出恰當的專業選擇需要一定的風險決策能力和決策策略。在掌握上述兩方面信息之后,為了做出恰當的專業選擇,個體還需要具備一定的風險決策能力,即需要在不確定情況下權衡風險和收益,做出對自身長遠發展最有利的選擇。比如需分析決定專業選擇的若干標準、確定每種標準的相對權重、在每個標準上給備選專業評分等[19]。因為專業選擇的復雜性,有研究者指出,許多青年實際上并沒有準備好去做這種重大的生涯決策,他們對專業的了解并不是很深,對自己能力和興趣的認識也不夠清晰,同時也缺乏復雜條件下的決策能力[20],因此,他們常常做出了令自己后悔的專業選擇。有研究顯示,專業選擇是美國人最為后悔的選擇之一[21]。

專業選擇對普通大學生來說已是困難的任務,對貧困生更是如此。大量研究顯示,貧困常常導致個體做出讓自己繼續深陷貧困的決策[22],比如他們會在利息較高時進行借貸[23],進行更少儲蓄[6],偏好當前收益而忽視長期代價[24]。就專業選擇而言,貧困生面臨比普通學生更多的困難。從社會資本的角度來看[25-26],貧困家庭擁有的教育資源相對較少[27],同時貧困學生的父母或其他監護人學歷相對更低,在陪伴和指導孩子方面能力相對較弱[28]。此外,貧困家庭缺乏獲取專業信息的渠道,也缺乏獲得專業生涯輔導的路徑,這些因素綜合起來,導致貧困學生常常在缺乏信息、缺少指導的情況下做出專業選擇,這種選擇顯然很難達到最優。除了關注貧困個體實際擁有資源的社會資本學說,獲得不少研究支持的稀缺心智模式(Scarcity mindset)學說也可以解釋為什么貧困生很難做出恰當的專業選擇。稀缺心智模式理論認為,個體實際擁有資源(金錢、時間、食物等)的多寡會影響個體決策,除此之外,僅僅是缺乏的心理感受就可以引發稀缺心智模式,這種心智模式導致個體將更多注意資源投入與稀缺資源有關的問題上,但卻是以忽略其他問題為代價[29]。就專業選擇來說,貧困學生過分看重當前某個專業畢業生的收入[15],但可能忽視該專業與自身特點的匹配程度,也可能忽略該專業未來發展情況,導致貧困學生選擇了那些當前熱門但是未來競爭非常激烈的專業。例如,Niu基于大型教育數據庫的研究發現貧困學生更不愿意選擇前景良好的STEM專業[13]。

在生涯管理領域,學者們常常使用專業不匹配(Major incongruence)來度量大學生專業選擇的結果。所謂專業不匹配,指的是個體對所學專業與自身特征匹配程度的主觀知覺[30]。根據個人-環境匹配理論(Person-Environment Fit Theory),人類有追求個人和環境相匹配的普遍傾向[31]:如果個人特征(包括能力、知識、技能、價值觀等)與環境相互匹配,那么個體的滿意度和幸福感就會上升;如果因為種種原因,個體特征與所處環境并不相匹配,就可能導致個體體驗到更多負面情緒、更大壓力,導致低滿意度和低幸福感。對大學生來說,所學專業是一種重要的環境特征,個體與專業的匹配程度對其學習和生活狀態有顯著影響[32]。本研究選擇專業不匹配知覺作為專業選擇的指標出于兩方面考慮。一方面,我國目前尚缺乏專業適合具有哪些特征學生的系統數據,因此無法通過測量個人特征并與就讀專業所需進行直接對比來獲得個人-專業匹配的客觀數據。另一方面,個人與專業的匹配感知對個體的學習表現和長遠發展有重要影響。專業不匹配意味著大學生所學專業與自己的真實意愿、興趣、內部動機、核心價值觀等并不一致,這會影響他們的專業效能感、專業使命形成[30],也對他們的專業滿意度和生活幸福感產生不利影響[33]。

三、研究設計

(一)調查樣本

在東部、中部和西部共選取10所高校開展調查。每所大學發放調查問卷300份,共發放調查問卷3000份,調查問卷是集體施測的,大學生在知情同意后,填寫本問卷所包含的項目。回收問卷2807份,剔除遺漏題目超過一半或趨勢作答的問卷之后,獲得有效調查問卷2774份,問卷有效率為98.82%。有效樣本中,男性大學生有1239人,占44.7%;女性大學生有1521人,占54.8%;14名參與者的性別信息缺失。參與者的年齡在17歲至27歲之間,平均年齡為20.42歲。

(二)測量工具

1.社會經濟地位。在社會分層研究領域,學者們不僅關注個體當前的社會經濟地位,也逐漸開始注意到早期社會經濟地位的作用[34],本研究使用Griskevicius等編制量表來測量大學生的社會經濟地位。該量表由兩個維度構成,第一個維度為早期社會經濟地位,即評估大學生是否有早期貧困經歷,該維度包含3個項目,其中一個項目為“在我小時候,家里面經濟條件不錯”;第二個維度是當前社會經濟地位,即評估大學生目前的社會經濟地位,此維度也包括3個項目,示例項目為“我有足夠的錢來購買自己想要的東西”。調查對象使用7點Likert量表(1代表非常不同意,7代表非常同意)來作答該量表的項目。研究發現,個體的早期社會經濟地位和當前社會經濟地位是有聯系但又相互區別的概念[35]。參考同類研究的做法[36],本研究將早期社會經濟地位的3個項目合并為一個變量(Cronbach α系數為0.868),當前社會經濟地位的項目合并成一個變量(Cronbach α系數為0.792)。

2.專業不匹配。本研究遵循個人-環境匹配理論中的主觀匹配范式[37],使用Shin等開發的工具來測量大學生的專業不匹配[30],即直接詢問他們目前就讀專業與其個人特征是否相匹配,受訪者使用“是”和“否”來進行回答。參照同類研究的編碼方式,本研究用“1”表示大學生與就讀專業不相匹配,用“0”表示參與者與其就讀專業是相匹配的。

(三)分析方法

由于本研究的因變量專業不匹配為二分變量(dichotomous variable),即取值只有1(不匹配)和0(匹配),因此使用Logistic回歸模型來對進行分析,具體公式如下:

Logit(Pi) = α+β1x1+…+βpxp

四、調查結果與分析

(一)大學生專業不匹配的現狀

數據分析結果顯示,有1359名大學生(占49.33%)認為目前就讀的專業與自己是相匹配的,另外1396名大學生(占50.67%)認為當前所學專業與自己并不相匹配。使用卡方分析比較二者之間是否有顯著差異,結果發現,χ2=0.497,df=1,p=0.481,即認為專業匹配和專業不匹配的大學生沒有顯著差異。換句話說,大約有一半的大學生認為目前就讀專業與自己并不匹配,另一半則認為所學專業與自己是相互匹配的。

不同性別和年齡的大學生在專業匹配度上的結果見表1。女大學生中有697人認為就讀專業與自己相匹配,占46.07%;另外816人則認為就讀專業與自己并不匹配,占53.93%。男大學生中認為就讀專業與自己相匹配的有659人,占男生總人數的53.45%;另外574人認為目前就讀的專業與自己不相匹配,占46.55%。卡方分析結果顯示,χ2=14.801,df=1,p<0.001,表明女大學生和男大學生在專業匹配程度上存在顯著差異:女大學生傾向于認為目前所學專業與自己不相匹配,而男大學生則傾向于認為目前就讀專業與自己是相匹配的。

表1 不同性別和年齡大學生的專業匹配度情況

本研究將大學生的年齡分為三段:19歲及以下、20至21歲、22歲及以上,分別對應大學生活的早期、中期和晚期。對處于大學生活早期的學生來說,389人(占48.56%)認為所學專業與自己相匹配,另外412人(占51.44%)認為所學專業與自己并不匹配。到了大學中期,645人(占48.79%)認為就讀專業與自己相匹配,677人(占51.21%)認為就讀專業與自己不相匹配,與早期大學生的情況是非常接近的。等到學生年齡更大一些(22歲及以上),321人(占51.28%)認為就讀專業與自己是相匹配的,不過仍然有305人(占48.72%)認為所學專業與自己并不匹配。從數值上看,大學后期更多大學生認為就讀專業與自己是相匹配的,但卡方分析顯示,χ2=1.291,df=2,p=0.524,即年齡和專業不匹配度之間并沒有統計學意義上的顯著聯系。

(二)社會經濟地位對專業不匹配的影響

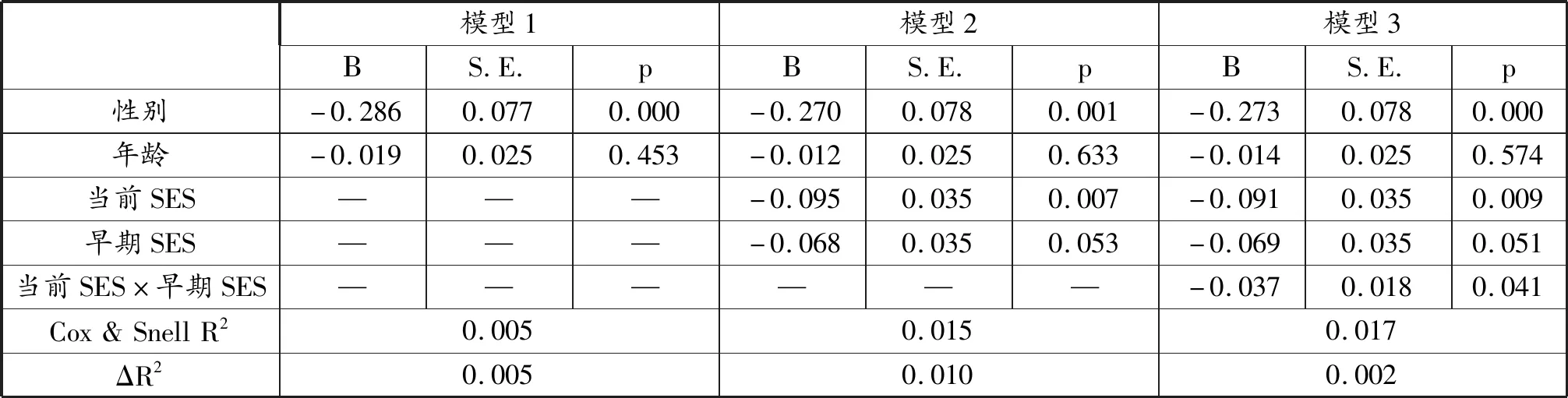

使用Logistic回歸模型來考查社會經濟地位的對專業不匹配的影響。具體而言,使用分層Logistic回歸模型來考查不同變量的作用。在模型1中,以專業不匹配為因變量,性別和年齡這兩個人口學變量作為自變量,其中性別使用了虛擬變量的形式(1=“男生”,0=“女生”)。模型2在模型1的基礎上加入當前社會經濟地位和早期社會經濟地位兩個自變量,考查社會經濟地位是否會影響專業不匹配。模型3在模型2的基礎上加入當前社會經濟地位和早期社會經濟地位的交互作用,分析這兩種社會經濟地位是否會交互影響專業不匹配。按照專家建議[38],回歸分析前對當前和早期社會經濟地位進行了中心化處理。結果見表2。

表2 社會經濟地位對專業不匹配的影響

模型1的結果顯示,性別對專業不匹配的影響顯著(p < 0.001),并且回歸系數為負。由于本研究將男大學生編碼為“1”,女大學生編碼為“0”,因此男大學生體驗到專業不匹配的情況要更低,即女大學生體驗到更多專業不匹配,這與前面的卡方分析結果是一致的。此外,在模型2和模型3中,性別對專業不匹配的影響均達到顯著(p < 0.01),表明即使在考慮社會經濟地位的情況下,女大學生也體驗到更多的專業不匹配感受。模型1-3的結果顯示,年齡對專業不匹配的影響均未達到顯著,與前面卡方分析的結果也是一致的。

由模型2的結果可以看出,在控制性別和年齡的情況下,當前社會經濟地位對專業不匹配有顯著影響(p=0.007),并且回歸系數為負數,表明大學生當前的社會經濟地位越高,體驗到的專業不匹配越少。換句話說,貧困家庭孩子(當前社會經濟地位較低)體驗到更多的專業不匹配,即貧困對大學生專業選擇結果有顯著的影響。與此同時,早期社會經濟地位對專業不匹配的影響也達到邊緣顯著(p=0.053),同時回歸系數也為負,表明有早期貧困經歷的大學生,也更可能體驗到高的專業不匹配(見表3)。

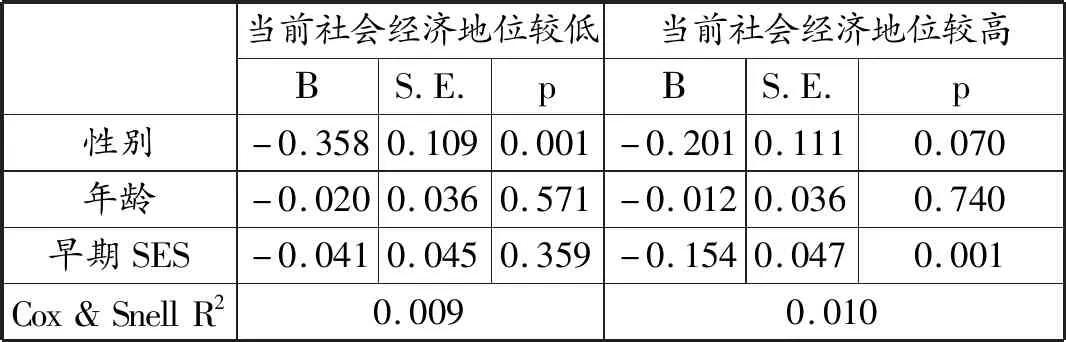

表3 早期和當前社會經濟地位對專業不匹配的交互影響

模型2的結果顯示,控制大學生的性別和年齡之后,當前和早期社會經濟地位會交互影響專業不匹配(p=0.041)。換句話說,早期社會經濟地位對專業不匹配的作用也受到當前社會經濟地位的調節。為了進一步分析當前和早期社會經濟地位對大學生專業不匹配的交互影響,本研究進行了簡單斜率檢驗。具體來說,將當前社會經濟地位在平均數之上的稱為高當前社會經濟地位組,平均數之下的稱為低當前社會經濟地位組,在這兩個組中,比較早期社會經濟地位對專業不匹配的影響。結果顯示,在低當前社會經濟地位組中,控制性別和年齡的條件下,早期社會經濟地位不能顯著預測專業不匹配(Β=-0.041,p=0.359);在高社會經濟地位組中,控制性別和年齡后,早期社會經濟地位可以顯著預測專業不匹配(Β=-0.154,p=0.001)。換句話說,如果當前社會經濟地位較低,早期社會經濟地位對專業不匹配就沒有顯著影響,專業不匹配主要受到當前社會經濟地位影響;如果大學生當前社會經濟地位較高,那么早期社會經濟地位對其專業不匹配有顯著的負向影響,即早期社會經濟地位越低的大學生,越可能選擇那些與自身情況并不相匹配的專業。

五、結論與建議

本研究關注的核心問題是社會經濟地位是否會影響大學生的專業選擇。研究結果發現,大學生的早期社會經濟地位和當前社會經濟地位均會顯著影響其專業不匹配水平。具體而言,當前社會經濟地位較低的大學生,更可能主動或被動選擇那些與自己特征不相匹配的專業;同時,對那些當前社會經濟地位較高(從經濟上而言已經不貧困)的大學生來說,早期貧困經歷仍然對他們的專業選擇有顯著的負面影響,使他們更可能選擇那些與自己特點不相匹配的專業。雖然社會經濟地位影響專業不匹配的R2不是特別高,但考慮到累積效應,加之我國大學生數量龐大,因此社會經濟地位影響大學生專業選擇的問題依然需要學術界和政策制定者的重視。

本研究發現,大學生當前的社會經濟地位會影響其專業選擇。社會經濟地位較高的家庭擁有更多教育資源,可以獲取更多高等教育信息,因此對相關專業的特點了解也可能更為深入[39]。此外,高社會經濟地位家庭對孩子的投入較多[40],使得這些學生決策能力和技能有可能更強,故而他們更可能選擇符合自身發展需要的專業。反過來,對貧困家庭來說,他們獲得的教育信息相對較少,對高校相關專業缺乏了解,同時其決策能力相對較弱[41],因此他們的專業選擇常常與自身特點不相匹配。總的來說,本研究的結果支持社會資本學說。

同時,本研究也發現,早期貧困經歷也會影響大學生的專業選擇,這種效應還受到當前社會經濟地位的調節作用。具體而言,如果個體當前處于貧困狀態,那么早期社會經濟地位對專業不匹配的影響不顯著,表明當前社會經濟地位在一定程度上可以代表早期社會經濟地位,在二者均較低的情況下,此時主要表現為當前社會經濟地位對專業匹配程度的負面影響。如果個體當前的社會經濟地位較高,那么早期社會經濟地位對專業不匹配有顯著負面影響,早期貧困經歷導致個體更可能選擇那些與自己不相匹配的專業。社會資本理論無法很好解釋這種結果,因為該理論預測絕大部分當前社會經濟地位較高的大學生應該更可能選到與自身相匹配的專業,但那些有早期貧困經歷且當前社會經濟地位已經較高的大學生并不是這樣。稀缺心智模式學說則可以部分解釋這種現象,雖然這些學生目前的社會經濟地位已經有所改善,但早期貧困經歷使得他們構筑起稀缺心智模式,使得他們過度關注當前得失而忽略長遠發展、過度關注外部的獎懲而忽視自身需求[42],這讓他們更可能選擇那些與自身特征并不相匹配的專業。

本研究發現性別對大學生的專業選擇有一定程度的影響,即與男性相比,女性更可能選擇那些與自身特征不一致的專業。女性在專業選擇時可能更多聽取家人意見,反而忽視了表達自己的想法[43],同時對自身特點重視不夠,因此導致她們更可能就讀與自己特征不一致的專業。男生在專業選擇上可能更主動一些,可以較為充分地表達自己的意見和想法,因此更可能和家長一起選擇符合自身特點的專業。

綜上所述,本研究發現貧困確實會影響大學生的專業選擇,讓他們更可能就讀那些與自身特點不相匹配的專業。與社會資本理論預測的一致,當前社會經濟地位較低的大學生更可能選擇那些與自身不匹配的專業;同時本研究也支持稀缺心智模式學說,那些有早期貧困經歷的大學生,很可能構筑了稀缺心智模式,即使當前經濟條件已經有所改善,仍然很可能選擇那些與自身特征不匹配的專業。

本研究的結果有一定的應用價值。從一線教育工作者的角度來看,在貧困生做出專業選擇之前,首先,要幫助他們更好地認識自己,更深入地了解自己在能力、技能、人格、興趣、價值觀等方面的特點,同時也要了解他們(包括其家庭)的教育需求。其次,要幫助貧困生了解大學中的專業,包括這些專業是學什么的、未來有怎樣的職業前景、學習這個專業的人需要具備哪些基本的能力和素養等。最后,教育工作者還需要想辦法提高貧困生的決策能力,即能夠在不確定條件下考慮各種信息,做出最有利于自己長期發展的選擇。從教育政策層面上看,教育主管部門應該鼓勵高中開設生涯輔導課程,提高學生對自身和對大學專業的認識,同時提升風險決策能力。此外,教育主管部門也需要敦促大學為貧困生(包括有早期貧困經歷的大學生)提供更專業的生涯輔導服務,同時為貧困生的專業變更提供支持。