萬縷情思寄揮戈策馬千般詠嘆歌鑄劍為犁

——作曲家徐占海歌劇創作素描及哲思

居其宏

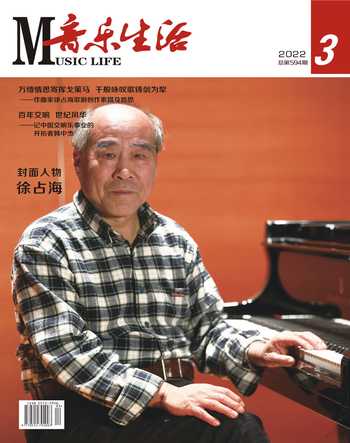

2021年底,沈陽《音樂生活》編輯部崔健同志來電,說該刊要為徐占海老師做一期“封面人物”,約我寫一篇文章,為徐占海站臺,也為《音樂生活》助威。

占海是我人生老友、歌劇好友;《音樂生活》在上世紀80—90年代曾是與我有絕佳合作的刊物,我在該刊開辟“雜品寮”專欄,發表過大批的雜文和隨筆;此次再續前緣,以文會友,安得不樂?乃欣然命筆,寫下這篇小文。

一、徐占海歌劇創作盤點

2003年徐占海在浙南采風留影

1990年底,我與徐占海初識于湖南株洲。其時,由他作曲、遼寧歌劇院創演的歌劇《歸去來》參加全國歌劇音樂劇觀摩演出,作為歌劇研究者的我,乃與戴鵬海、蔣力等一幫評論界“歌劇死黨”欣然前往欣賞。演出之后,在蔣力私下組織的民間座談會上,第一次見到徐占海,大家祝賀演出成功,而我則對劇中嫦娥與后羿的戲劇性二重唱表示特別贊賞。

此后,我與徐占海因歌劇而結緣,彼此見面的機會日見其多——或共同參加歌劇界的觀摩或研討,或與蔣力等歌劇老友去沈陽、到北京觀劇時,常應徐占海及其夫人王萃熱邀到沈音路邊小攤或他的北京居所聚會小酌,在推杯換盞、歡聲笑語間暢論中國歌劇之昨日、今朝和未來;尤為難忘者,是2002年至2003年間,我與徐占海一起擔任文化部“文華獎”和“國家舞臺藝術精品工程”的評委,天天與他工作、生活在一起,對其人品、作品、藝品的了解也日益加深。

徐占海小我兩歲,身量雖算不上高大威猛,但其內在氣質卻是典型的關東大漢,性格率真豪爽,為人曠達樂觀,對朋友熱情真誠,是個可親、可愛、可敬、可信賴的哥們兒。

在專業上,徐占海附中、大學均就讀于沈陽音樂學院,自作曲系畢業后即留校從事作曲教學,后被評為作曲教授、碩士生導師。其創作廣及戲曲、舞劇、交響音樂、合唱、影視音樂等諸多領域,并多次獲得國家級獎項;唯對歌劇藝術情有獨鐘——自1990年以歌劇處女作《歸去來》嶄露頭角以來,相繼推出兩部歌劇力作《蒼原》和《釣魚城》;若論數量雖不算多,但論質量,后兩部則是徐占海歌劇創作生涯之成就最高、影響最大者,足堪稱90年代以來我國原創正歌劇的扛鼎之作,由此奠定了徐占海當代一流歌劇作曲家的地位。

《蒼原》作于1995年,首演后不久,我即在北京一睹其真容,并公開發文,對其藝術特色和成就進行評析;此后20多年間,在全國各地及各種評獎中多次看過它的演出;最近的一次,則是2021年11月應文旅部之邀赴沈陽觀看該劇入選“百年百部”后的兩場驗收演出,雖時隔久遠,徐占海音樂中透出的那宏闊雄渾的戲劇張力和動人心魄的藝術魅力,仿佛如昨,依然令我熱血沸騰。

歌劇《蒼原》首演后,譽滿九州,其影響廣及海內外。1996年榮獲文化部頒發的“文華大獎”,徐占海獲優秀作曲獎。1996年7月,文化部在哈爾濱舉辦的全國歌劇觀摩演出中獲“優秀劇目獎”。同年獲中宣部“五個一工程”獎。1997年12月,赴成都參加第五屆中國藝術節,一舉奪得藝術節大獎。2002年,在“國家舞臺藝術精品工程”評選中榮獲“10大精品劇目”。2021年,入選文旅部“百年百部”并經專家組審定,成功驗收。

《釣魚城》2011年11月在重慶首演時,我亦應邀到現場觀劇,被其立意之高遠、音樂之強大統攝力所深深震撼,乃有諸多感觸紛至沓來、不吐不快,遂連寫兩文,分別從劇本文學和音樂創作視角對該劇一度創作的整體藝術成就做了論評,迄今不覺已逾十載矣。

此后,亦在多地多個場合欣賞過《釣魚城》的演出,并分別獲得2012年文化作曲獎和中國戲劇節優秀作曲獎、中宣部“五個一工程”獎,入選2014年“國家舞臺藝術精品工程”精品劇目的唯一歌劇作品。

徐占海與導演曹其敬

二、哲思之一:萬縷情思寄揮戈策馬

《蒼原》寫發生在清乾隆年間,寄居在俄羅斯伏爾加河流域140余年的中國土爾扈特蒙古族部落,因不堪忍受沙皇葉卡捷琳娜二世的殘暴統治,為了民族生存和自由,在首領渥巴錫汗率領下,舉族毅然決然踏上東歸之途。其間行程萬余里,歷時七個月,戰勝沙俄軍事上的圍追堵截和族群內部艾培雷對東歸的破壞陰謀,付出重大犧牲,終于回到故鄉——中國天山,從而上演了一出民族大遷徙的悲壯史詩劇。

《釣魚城》的故事寫南宋將滅、元朝初建時發生在重慶釣魚城一段真實歷史:面臨蒙古大軍的強勢進攻,釣魚城軍民先后死守36年而巍然不動;至南宋小朝廷已黯然宣告降元時,守城主將王立依然率軍頑強抵抗,后因彈盡糧絕并以元軍放棄屠城令保全全城10萬軍民生命為條件,雙方終于罷戰言和。

《蒼原》《釣魚城》的歷史背景、情節、人物各有不同,但在外顯層面上卻有兩個最大共同點:其一,都是典型的歷史劇;其二,都與戰爭有關,后者甚至直接描寫戰爭。

記得毛主席在《論持久戰》中說過,戰爭是流血的政治,政治是不流血的戰爭。

在我印象中,無論是《蒼原》或《釣魚城》,都是劇院的委約創作,而不是徐占海的主動選擇;然而,無論是兩家劇院選擇了徐占海,還是徐占海最終同意接手這兩部歌劇的音樂創作,都說明了一個問題,即:創作表現戰爭的歷史題材歌劇,對劇院或徐占海來說,均屬你情我愿、一拍即合之事。事實上,凝重沉雄的歷史質感、強烈曲折的戰爭情節和氣勢磅礴的史詩性風格,恰恰是徐占海這個關東大漢粗獷生猛、情有獨鐘且最為擅長的,最能勾起他的創作靈感和激情。

在《蒼原》中,土爾扈特蒙古族部落決定萬里東歸,當然是政治,但在這政治背后卻有三種流血或不流血的戰爭——土爾扈特部落與沙皇追兵之間的顯性戰爭是其一,圍繞東歸與否發生在渥巴錫汗與陰謀家艾培雷之間的政治謀略之爭是其二,發生在渥巴錫、娜仁高娃和舍楞之間關乎現實愛情與歷史舊賬縱橫交錯的矛盾與沖突是其三;可怕的是,不僅顯性戰爭造成了無數生命的死傷,就連另兩種不流血的戰爭也以艾培雷和娜仁高娃的自殺作結。

徐占海與劉暉教授

我們看到,在《蒼原》中合唱的大量運用當數《蒼原》音樂創作的一大特點,這與和它那危機四伏的戰爭環境描寫和凝重沉雄的史詩性風格相一致。更重要的是,作曲家為渥巴錫、舍楞、娜仁高娃等幾個主要人物創作了極具戲劇內涵的詠嘆調,例如渥巴錫穿插在《月光四重唱》里的詠嘆調《詛咒我吧》,描寫身負重傷的渥巴錫在部落取得奧琴山谷的勝利后,在月光下小憩時內心對東歸的糾結及其引發戰爭的反思;他的第二首詠嘆調《一雙雙灼人的眼睛》,描寫眾臺吉為何去何從問題在部落“扎爾固”會議上發生爭論時渥巴錫一段復雜的心理狀態。娜仁高娃的詠嘆調《心隨著東去的風》,是她自殺之前的唱段,極寫抒情主人公面對部落陷入紛亂的焦急、不安情緒,表達了她對故土深切的向往和崇敬。舍楞的第一首詠嘆調《我一定要做好這件事情》,描寫舍楞接受渥巴錫指派的秘密使命后三個心理起伏很大的戲劇層次;他的第二首詠嘆調《我的腦袋里轟轟作響》出現在第四幕中,表現舍楞被推上汗位以后的極度矛盾心理和已然意識到的艱難處境。

必須強調的是,這幾首詠嘆調,絕非一般化的純粹抒情,而是通過人物內心世界的種種糾結、矛盾、沖突等等個人情感、族群意識、歷史舊賬的自我搏擊,來映襯外部戰爭環境給抒情主人公帶來的巨大心理壓迫感,或可稱之為“內心的戰爭”。

與《蒼原》不同,《釣魚城》所描寫的戰爭,對攻城主帥忽必烈、守城主將王立及雙方將士而言,是無窮盡的策馬揮戈、拼死廝殺,是赤裸裸的尸橫遍野、血流成河;一方曾攻無不克、志在必得,一方是堅不可摧、穩若泰山——徐占海以一首由兩個音層構成、聲部縱向關系復雜、綜合音響粗糲喧囂、情感性質血脈僨張、具有強烈對比力度的沖突性混聲大合唱《屠城!來吧!》來表現宋元兩軍在釣魚城攻守戰中的戰斗意志和激烈對壘,并以此為戰爭主題貫穿全劇,在情節多個關鍵點上出現,使之成為籠罩在釣魚城上空的戰爭黑云,隨時都有可能雷鳴電閃、暴雨傾盆。

而王立的主導動機,則來自岳飛詞古曲《滿江紅》首句“怒發沖冠”的音調,意在突出王立在甫一登場時寧死不降的“忠烈戰神”形象,充滿陽剛之氣。這是王立音樂形象塑造的“底色”,作曲家在全劇大部分場次和王立的諸多唱段里,在樂隊伴奏、經過句、連接部或純器樂段落中,以各種形式對這個動機加以重復再現和貫穿發展,意在用濃墨重彩手法不斷加厚其“忠烈戰神”的形象底色。

而作為這場戰爭策動者、攻城主帥忽必烈的主導動機,則來自蒙古族宮調式民歌的音調但在展開中有明確的大調色彩。隨著劇情的展開和主導動機的貫穿發展,刻畫了他兇悍和威猛的個性、有萬夫不當之勇并在滅宋戰爭中屢立奇功的戰神形象。但唯獨在釣魚城卻遇到王立的頑強抵抗,就在屢攻不克、無計可施之際,乃痛下“屠城令”——漢蒙兩位戰神棋逢對手、將遇良才,在釣魚城方寸之地展開血肉對峙、拼死攻防。

對釣魚城的老百姓而言,面對忽必烈的“屠城令”,這場長達36年的守城之戰,除了時時刻刻的家破人亡、真真切切的易子而食、地地道道的十室九空之外,已然實實在在地走投無路——徐占海以生動準確的音樂描寫,揭示了釣魚城軍民所面臨的戰時絕境。

總之,不論在《蒼原》還是在《釣魚城》中,徐占海均用他那大氣磅礴的音樂,為我們展現出一部凝重沉雄、悲壯濃烈的戰爭史詩,凸現著揮戈策馬、馳騁疆場的英雄氣概,呼喊出仰天長嘯式的悲壯情懷;而作曲家本人那粗獷、剛毅和濃烈的豪放個性與劇目戰爭描寫及史詩性風格又在其中融為一體,并將兩者都展現得虎虎生風。

三、哲思之二:千般詠嘆歌鑄劍為犁

徐占海之所以如此喜愛并精于表現戰爭題材,唯獨是其關東大漢的豪放基因或性格深處的好勇斗狠之使然嗎?在我看來,非此一端也。

描寫戰爭,是為了避免戰爭、消滅戰爭,是為了開辟通向和平與幸福之路。《蒼原》也好,《釣魚城》也罷,抑或劇作家、作曲家和創演劇院,人同此心,心同此理。

在上述兩劇中,對交戰雙方而言,揮戈策馬疆場、馬革裹尸回鄉,多系男子漢、爺們兒的事;而女人和孩子,則是戰爭暗夜中的一抹亮色,槍林彈雨中的一曲情歌。

徐占海與田劍峰院長

《蒼原》的第一女主人公娜仁高娃,在土爾扈特部落萬里東歸征途中,每每處于戲劇沖突的中心。作曲家為她譜寫的那一曲《情歌》,悠長的旋律線條極富蜿蜒跌宕之美,節奏舒緩而又靈動,充滿依依惜別的溫暖浪漫氣質,將女主人公對戀人的柔情蜜意表現得十分真切動人。在《蒼原》全部音樂中,這首高度女性化、充溢歌唱性美質的《情歌》,不僅是“愛情”主題,同時也是“和平”主題,是對和平的呼喚與期盼;其動機及其變形常在劇情許多重要關口出現,成為激勵父兄們英勇殺敵、以戰止戰的精神利器。

與《情歌》同屬謳歌和平但在音樂體裁和氣質上形成強烈對比的是全劇終場前的混聲大合唱,以八個聲部的復雜織體形成恢宏激蕩、震撼人心的強大音流,對土爾扈特人不遠萬里、勝利東歸的英雄偉業做了史詩性贊頌,這是一首凱旋歌,更是一曲和平頌。

與《蒼原》相比,《釣魚城》對女人和兒童之反戰的描寫更為深入而系統。

首先,徐占海設置了一個漢族兒童與蒙古族兒童的童聲合唱《長長水,方方船》作為和平主題。這是一首同樣由兩個音層構成但聲部縱向關系相對單純的抒情性合唱,洋溢著和平寧靜的意境之美和田園詩般的鄉土氣息;樸質無華劇詩插上優美如歌旋律的翅膀,由童聲以天籟般的歌喉唱出,仿佛一只和平鴿在戰火紛飛、刀光劍影的天地間翱翔。作曲家以此作為和平主題歌,意在表達和平生活是漢蒙兩族兒童共同心向往之的美好希冀和未來。

在遼寧省文化藝術研究院參加藝術沙龍活動

這個和平主題,不僅在劇中多次出現,與戰爭主題形成貫穿全劇的戲劇張力場,更在全劇落幕前,這個和平主題最終以所有人物及滿臺蒙漢軍民混聲大合唱的形式和光輝燦爛的音響發出和平的禮贊,從而為本劇所張揚的民本主題做了出色的音樂概括。

其次,作曲家還通過凄婉哀怨的女聲合唱《寡婦們的合唱》以及呼喚戰死親人、向往和平生活的混聲合唱《魂兮歸來》等在劇中特定部位出現,均承擔著明確的反對戰爭、呼喚和平的戲劇使命,從不同角度襯托并強化了和平主題。

再次,《釣魚城》劇第一女主人公熊爾夫人,是個背景與性格均相當復雜的女子,深受戰爭之害,為替亡夫復仇而刺殺王立未遂,因此是個“復仇女神”;后目睹戰爭慘狀,遂推己及人、幡然醒悟,不顧自身安危往來于漢蒙兩軍之間,為謀求和平而不息奔走,最終成為“和平女神”。作曲家對熊爾夫人所設計的動機暗含羽調式,有女性柔美的特質,與全劇和平主題無論在調式上還是在音調上都存在著深刻而內在的親和性。因此,當她為雙方罷戰言和而往來奔走于兩軍之間、經歷過兩個敵對陣營的嚴重誤解和敵意,其和平的努力現出一線曙光之際,作曲家在她的聲部中將熊爾夫人動機與和平主題自然而巧妙地嫁接起來,進而過渡到由她唱出這個優美動聽的主題,以表達她對和平生活的無限向往之情;隨即,完整的和平主題又由女聲合唱唱出,在甜美、溫暖和沁人心脾的演繹中,表現熊爾夫人對和平生活的由衷贊美深深地打動了釣魚城的婦女們并喚起她們的強烈共鳴。

最后,也是最重要的,從戰爭到和平的轉變,根本因素還是雙方主將的戰略抉擇。而女人和孩子,均以外在因素而作用于渥巴錫和舍楞、王立和忽必烈,并在他們靈魂深處觸發戰爭與和平的思考和抉擇,《蒼原》中的娜仁高娃,以及她的《情歌》和她的自殺,《釣魚城》中漢蒙兒童合唱的和平主題、熊爾夫人為和平而往來穿梭,寡婦們的合唱等均是。于是便有渥巴錫辭去汗位及舍楞登上汗位后的以退為進,于是便有忽必烈尊重漢文化傳統、放棄“屠城令”的莊重承諾,于是便有王立從馳騁疆場、寧死不降的“忠烈戰神”向著舍名節求大義、化干戈為玉帛、解萬民于倒懸的“和平之神”演化并最終成為現實。

中華民族是熱愛和平的民族,中國人民是熱愛和平的人民。徐占海以兩部歷史題材歌劇《蒼原》《釣魚城》,為我們藝術地再現了華夏先民化百煉鋼為繞指柔、鑄殺人劍為農耕犁的奇異神功,這就是和平必然戰勝戰爭的無敵偉力,并且必將超越任何時空界限;在和平與發展成為時代主題的今天,娜仁高娃《情歌》的不朽藝術魅力以及一群潔白的和平鴿在漢蒙兩族童聲合唱《長長水,方方船》聲中自由翱翔于藍天的畫面,才是最令我們陶醉的。

[1]居其宏:《史詩氣概,悲壯情懷——大型歌劇〈蒼原〉觀后》,《人民音樂》1997年第1期。

[2]居其宏:《在戲劇性與音樂性的強烈互動中高歌民本主題——評大型歌劇〈釣魚城〉的劇本文學創作》,《戲劇》2012年第2期;《歌劇音樂的戲劇性思維及其深度開掘——評大型歌劇〈釣魚城〉的音樂創作》,《人民音樂》2012年第4期。