音樂人文 自覺成長

—— 作曲少年洛楚宜帶來的啟示

李鵬程

當今社會對于音樂人才的需求,和上個世紀已經很不一樣了。當機器人可以演奏甚至作曲,人們動動手指就能聽見無數張經典曲目錄音,五花八門的音樂風格趨于融合,只會照本宣科的音樂家會發現自己越來越沒有用武之地。然而,我國的琴童大軍和音樂專業師生顯然尚未跟上形勢,多數人陷入固有教學模式中。

總有幸運的孩子能成功“破圈”,找到屬于自己的音樂道路。去年,我聽到了洛楚宜的音樂作品,進而了解到這個16歲少女的學習歷程。洛楚宜并非“神童”,是日積月累的教育將她培養為音樂人才,所以我們能從中獲得一些啟示。

2005年,洛楚宜生于上海的一個音樂世家。爺爺洛地是戲曲理論大師,父親洛秦是著名音樂學家。古今中外,但凡成長在音樂世家的孩子,總會擁有良好的樂感。其實,對孩子起更大作用的并非遺傳的音樂細胞,而是家里濃厚的音樂氛圍。由于父輩熟知中外民間音樂,所以洛楚宜自幼就聽遍了五花八門的音樂,而非像她的很多同學那樣從胎教起就被一味灌輸西洋古典音樂。如美國音樂教育之父埃德溫·戈登(Edwin Gordon)所說:“孩子們聽到的音樂越多樣化及他們的音樂環境在調式和聲和節拍上越豐富,并且在有建構和無建構非正式引導下,他們被鼓勵音樂互動越多,孩子們也將獲益越多。”

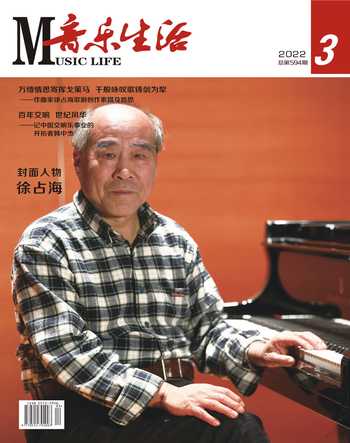

洛楚宜在紐約青年交響樂團排練指揮自己的作品

在洛楚宜的記憶里,是父親的言傳身教讓自己的耳朵和心靈擁有了全球廣度:“父親對于世界各地不同音樂的研究及其學術格局,對于我的作品有不少影響。經常聽到他講美國留學經歷、世界各地音樂考察的故事。家里有一個巨大的玻璃櫥柜,父親收藏了一百多件世界各地的樂器。這使得我從小有機會了解一些不同音樂,觸碰不同的東亞、中東樂器。”即便是多數音樂世家也不會有如此多元的樂器儲備,樂器本身并不昂貴,難能可貴的是這個家庭有著對陌生聲音的好奇心。

從小洛楚宜就跟著父親參與過多次田野考察,深入西雙版納、恩施、麗水等地的山村。父母還帶著她周游世界各地,為了鍛煉她獨立處事和溝通能力,在各地餐廳賓館、機場車站往往由她出面去溝通事務,以至于她和很多地方的服務員都打成一片。自小學起,洛楚宜每年暑假到美國參加各類夏令營,從中不僅學習和鍛煉了英語,而且學習了各式各樣的科目,例如手工陶藝、電工知識、動畫配音、野外生存、話劇表演等等,更重要的是學會了與不同國家的小朋友交流,從中體會到不同民族的文化。

雖然4歲就開始學鋼琴,但父母并沒有打算讓洛楚宜將來以音樂為職業,練琴只是發展聲音感知能力和藝術想象力的途徑,也有利于培養持之以恒的毅力。洛楚宜每周在練習鋼琴老師布置的作業之余,總喜歡即興編創小曲,配上想象的標題故事,樂此不疲。父母和老師非但沒有阻攔這不務正業般的“亂彈琴”,反而鼓勵她把自己的作品記錄下來,洛楚宜的作曲熱情就這樣被點燃了。一番猶豫后,父母決定遵從她的興趣,小學畢業就報考了上海音樂學院附屬中學的作曲專業。

洛楚宜在茱莉亞音樂學院演奏廳與同學演奏她自己的三重奏

從初中階段就進入專門學校,對很多孩子來說是孤注一擲的冒險。上音附中是音樂家的搖籃,專業競爭無比激烈,有些學生在高強度的訓練下甚至對音樂產生了逆反心理,也不乏有人從此丟掉了文化素養。還有很多外地學生長期和家人分離,在巨大的壓力下倍感孤獨。相較而言,洛楚宜的成長環境要更美好,在上海工作的父母平時都陪在身邊,這客觀上保證了她的身心健康。由于各科成績優秀,她曾被評為上海市優秀中學生。

興趣導向,親身實踐——這是一條快樂的成才之路。除了隨附中作曲學科主任強巍昊教授專修作曲外,洛楚宜出于興趣兼修了指揮,這對她的作曲主業有多方面的裨益,歷史上很多作曲家都是身兼指揮家執棒自己的作品。洛楚宜曾隨指揮家趙曉鷗參與了作曲家趙光的音樂劇《繁花》整個排練和演出過程,有了這些經驗,后來洛楚宜就為自己的每部作品排練和錄音,擺脫了“紙上談兵”的作曲模式。長期的摸索讓洛楚宜形成了開放的藝術觀,她說:“我希望自己未來可以成為一個將音樂不再局限于譜面,想法不再局限于音符的音樂家,希望將這個世界里的點點滴滴融合進我的音樂中,盡我所能、用我的音樂幫助到這個世界。”

2020年,洛楚宜開始了在美國的學習歷程。原本打算寒假旅行后回國的一家人,因全球新冠疫情滯留在美。洛楚宜試著申請了德懷特中學(Dwight School)和茱莉亞音樂學院(Pre-College of Juilliard School)的大學預科班,幸運地被錄取。從此,她就租住在了紐約曼哈頓,平時在德懷特學校上高中的文化課,雙休日在茱莉亞音樂學院讀作曲專業。洛楚宜還參加了紐約青年交響樂團的作曲和指揮課程班,滿滿當當的日程安排使得她比在國內附中還要忙碌。

在美國,如果一個中學生決定以音樂為專業,一般會在普通中學課程之余去音樂學院接受訓練,因為很少有像中國的這種全日制音樂學院附中。親身體驗過兩邊教育模式的差異后,洛楚宜對比道:“美國音樂生大多文化課的基礎非常好,生活非常豐富。而國內在音樂學院附中學習的音樂生主要精力都放在音樂上,雖然有文化課,但相對是次要的。優勢是專業性強,但也同時會影響青少年的文化素養,對于社會和世界的感知和認知產生一定的局限。”當然,對于洛楚宜來說,在上音附中時就很注意文化素養的積累,她喜歡讀帶有歷史感和批判性的文學作品,如《飄》《契訶夫小說集》《魯迅全集》,還定期跟母親去劇場看話劇。除了熟練的英語,洛楚宜還學習了韓語、日語,目前剛開始學習西班牙語——在紐約,西班牙語是除英語和漢語之外的第三大語種。

如今在中國,一個職業音樂家如果本科不曾在音樂學院就讀甚至會被質疑,而在美國,許多音樂家選擇接受通識教育后再進入音樂學院。我們可以在很多在美國成長的華裔知名音樂家身上看到這種現象——大提琴家馬友友,年少成名后卻選擇了哈佛大學的人類學專業,這促使他后來建立絲路樂團,成為一名擅長跨界即興的獨特大提琴家;再如小提琴家周穎,在榮獲第二屆斯特恩國際小提琴比賽一等獎之前,是從哈佛大學文學系畢業。毫無疑問,這種模式很大程度上可以避免很多音樂生“重技能、輕文化”的弊病,基礎學術訓練至少可以讓學生擁有自主挖掘文獻資源、辯證思考不同見解、系統了解多元文化、具有批評精神的學習能力。

猶記得2020年傅聰先生逝世時,很多國人再次哀嘆我們以競技的態度培養的很多音樂家,從中難尋未來的音樂大師。顯然,對于當今的音樂家——尤其是需要思想底蘊的作曲家來說,文化積累是至關重要的。洛楚宜在盡力適應新的環境后,也在觀察身邊的同學們:“在美國,音樂生文化課壓力大、課外活動很多,會影響學生全身心放在音樂學習上。如果兩邊都要學習好,我的同學們都很優秀、很用功,但極其辛苦。這使得他們更加全面地發展,從而擁有寬闊的視野和多樣的選擇,這些都會體現在他們的音樂演奏和創作當中。你會看到他們的演奏和作品并非單純的音樂,他們的音樂中擁有自己對世界的認知。”

過去一百年間,隨著音樂風格愈加紛繁和融合,歐洲古典音樂逐漸不再享有至尊地位,音樂教育理應注意到這個現實。翻開英、美國家的器樂教材,必然會在古典曲目的基礎上加入當代新作乃至流行音樂,而我國的西洋樂器教材多少有些墨守成規了。當然,我們始終注重中國民族風格的體現,于是從琴童到音樂專業師生也就熟悉了歐洲古典音樂和漢民族音樂語匯。然而,世界上還有那么多地方和風格的音樂,被遺憾地無視了。

2014年,美國大學音樂協會本科音樂專業特別工作組頒布了《徹底轉變音樂教學:本科音樂專業重大階段性改革宣言》,指出學院以外的當代音樂實踐往往以創造性、跨文化的參與為中心。然而,當今以歐洲古典保留曲目的詮釋表演和分析為中心的教學,仍然停留在一種文化、美學和教育學的范式中,這顯然與現實世界格格不入。這份文件提出了改革的三個關鍵詞:創造力(creativity)、多樣性(diversity)和整合(integration)。新的核心課程應強調創意、實踐和文化多樣性,從而替代原先以歐洲共性寫作時期為標準的和聲、復調與曲式的音樂理論課程。

最近幾年,美國許多音樂高校已經朝這個方向進行了諸多改革。不過,位于林肯中心的茱莉亞學院作為古典音樂的圣地,依然在驕傲地延續著過去的傳統。洛楚宜說道:“我目前在茱莉亞音樂學院接受的還是歐洲古典音樂的教育。但是,所謂古典音樂其實并不局限于單純的巴赫、莫扎特、貝多芬等,也包括現當代新作品,以及來自不同國家、不同時期的作曲家的作品。我會有意識觀察和探索其他元素或思維,融合進自己創作的音樂中。”

受紐約青年交響樂團委約,洛楚宜在2021年2月完成了室內管弦樂作品《絲綢之路的心跳》。如總譜前言所述:“這個音樂之旅連接著當代和歷史,展現了波斯的美妙風格,古代中國的絢麗歡樂,以及古代日本的精致優雅。”整部作品的結構循著這條東方之旅展開,中東、中國和日本的調式、音色和旋律,以極為自然的方式被編織在一起,令聽者如身臨其境。音樂學院并不會教如何組織運用這些異域元素,正是課外潛移默化的積累,讓這位年輕的作曲家能夠游刃于多種異域音樂間,熟練駕馭管弦樂的“方向”,使各部分既色彩迥異又相互統一。

洛楚宜與國際著名琵琶演奏家吳蠻在紐約的合影

洛楚宜似乎不僅用一只耳朵聽中國音樂,用一只耳朵聽西方音樂,還會用另一只隱形的耳朵聽見世界各地的音樂。“這種將不同元素整合為一的作曲和思考方式,是我從父親那里學到的最重要的東西。如同父親對于他學術研究的態度,雖然世界各地擁有不同的音樂,但是他們之間肯定有不可分離且密切相關的聯系。絲綢之路的音樂非常不同于我們所謂傳統意義上的西方古典音樂,它們擁有自己獨特的美,它們的音樂都擁有歷史的故事,背后的很多文化記憶。我認為,這些音樂注重的并非高超和復雜的技巧,而是自己獨特的宗教靈魂、語言風格、商業買賣和他們背后蘊含的文化故事。”洛楚宜如此總結自己的這次跨文化作曲經驗。

在我聽來,洛楚宜最為特別的作品是為打擊樂手而作的《兒童樂園》(2020)。舞臺上,一名樂手負責鐘琴、響棒和定音鼓,兩側的樂手負責木琴和馬林巴。與其說他們在演奏,不如說他們在玩捉迷藏。色彩打擊樂器你追我趕,在一連串戲劇性動作中趨于歡騰,仿佛魔幻童話影片的三個角色。這部妙趣橫生的作品富于動感的節奏和跳躍的旋律,對聽者來說是一種享受,演奏者也會樂在其中。

洛楚宜回憶起排練時的情景:“演奏員都說,這首作品不同于他們演奏過的其他任何新型打擊樂作品,也給他們帶來了很多快樂。這首作品將我們這個年齡的朋友們的天真、活潑、調皮和各種想象表現了出來。”回顧《兒童樂園》的錄制歷程,從物色演奏的同學,到聯系租借樂器、與錄音棚老師商議租賃時間、為三位演奏者請假,到最后組織排練和錄音出棚,都由洛楚宜獨自完成。無論古今,作曲家要想讓自己的新作獲得上演,多數時候不得不親自承擔起這些繁雜的“接生”工作。當這部作品獲得了作曲比賽頭獎后,洛楚宜還不忘請演奏家們吃一頓慶功宴!

音樂史上描繪兒童世界的佳作不少,如舒曼的《童年情景》、柴可夫斯基的《兒童曲集》、德彪西的《兒童樂園》、丁善德的《兒童組曲》等等。不過,這些名曲終究來自成人視角,孩子自己幻想出來的聲音樂園究竟是怎樣的,并不容易聽到。在洛楚宜的心目中,孩子的世界是單純的,于是她采用極簡主義的筆法,以大量基于重復變奏的音型,伸展出極具結構張力的樂章。此曲是她頗具美國氣息的作品,一方面具有當代都市的明快色彩,另一方面受到極簡主義作曲大師菲利普·格拉斯的影響。洛楚宜說:“孩子的世界非常簡單,不像成人世界那樣復雜。所以這部作品沒有花里胡哨的東西,簡潔單純。但是,兒童的樂園也擁有屬于自己的色彩,可以用極簡主義通過微小變化,給簡單的音樂旋律和節奏及其織體裝扮絢爛的音響色彩。”

顯然,洛楚宜的新作風格迥異于之前在上音附中時的習作。對于藝術創作者來說,更換生活和學習的地方,往往意味著創作風格的轉向,所以藝術家的成長需要更換不同的環境。有些音樂家從附小直升到音樂學院碩博,十余年跟隨同樣的導師,雖然有很多現實方面的好處,卻限制了自我突破的更多可能性,而任何藝術的發展恰恰是嘗試各種可能性的結果。

不同的導師有著不同的理念和方法,會對學生的各個階段產生直接影響。如果說洛楚宜在國內通過科班訓練打下了牢固的基本功,那么在紐約大量的創作實踐以及同導師的深入交流已然讓她進入了作曲家的角色。洛楚宜坦言現在的導師在理念上將她引入了新的世界:“他已經是非常高齡的老教授,但仍然對作曲及教學充滿熱情。他給我的音樂打開一扇新的大門。他讓我思考什么是真正對音樂的熱愛,教我以不同的角度去看待音樂,讓我理解作曲和自己的關系。他對我的指導并不局限于作曲技法,更多的是指導和促進我對音樂的認知,以及思考作曲到底是什么。”

在我看來,洛楚宜的作品雖不是厚重之作,卻處處閃爍著獨具想象力的靈性,這個花季少女依然童心未泯。故而,她的作品從立意到落筆總有令人意想不到的驚喜,如譚盾所說:做音樂,雷同就是等死。

洛楚宜創作了一個室內樂組曲,其中每一首的標題都是一個標點符號,已經寫出的有《“》《,》《?》《。》。以標點符號作為標題,之前有朱踐耳先生的《第一交響曲》(1986)各樂章以問號、感嘆號和省略號為標題,象征對歷史的無言反思。洛楚宜在此轉而以幾件樂器重奏,每個篇章短短幾分鐘,仿佛發人深省的格言。

這個系列顯露出與一個少女不相稱的深度內涵,也不同于洛楚宜之前的任何作品。《“》于2021年11月在茱莉亞音樂學院音樂廳首演后,受到了多方好評。盡管延續了之前極簡主義的風格,但這更靠近東歐的“神圣簡約主義”(Holy minimalism)。從樂器編配和織體音型上,這部作品令我聯想到阿沃·帕特的《鏡中鏡》(Spiegel im Spiegel,1978)和格雷茨基的《為波爾卡而作的小安魂曲》(Little Requiem for a Polka,1993),這兩部作品皆為作曲家步入成熟期的轉折之作。而洛楚宜的《“》又有著截然不同的色彩,她選擇了約翰·凱奇開創的預制鋼琴音色,最意味深長的是末尾在低音區刮奏出的轟鳴,成為獨一無二的戲劇性時刻,令最后的自由延長擁有無限可能。

將“上引號”作為標題,人們乍一看會覺得玄秘而吊詭,洛楚宜解釋道:“上引號的作用和意義是很特別的,上引號前一定是冒號,然后是上引號,那么上引號后面是什么,我們暫時都不知道。上引號是一扇門,上引號也可以是潘多拉的魔盒,它可以將人帶向未知。盡管它只是一個未結束的符號,因為還應該有下引號,但我覺得,它既簡單又復雜。我用了非常簡單的旋律,用一種復雜的技術將不同聲部編織在一起。”

作曲是無中生有的藝術,有的作曲家通過簡單的技法展現復雜的音響,有的作曲家通過復雜的技法展現簡單的音響,洛楚宜屬于后者。作曲是不拘一格的藝術,不拘泥于一種語法,不受限于具體的標題,洛楚宜已經明白這個道理,故而以敞開的姿態將聽眾和自己帶向未知的領域。

看完洛楚宜帶來的六個啟示,再回顧文章開頭的問題,我們會更明白如何培養當今社會需要的音樂人才。獨立、好奇、開放、探索,諸如此類品質,多數孩子天生就擁有,關鍵看與之相伴的成人和環境如何引導。我相信,今日的小作曲家洛楚宜,不久的將來會成長為大作曲家。不過,沒有人能預測她最終會以哪種類型的創作在哪個領域大放異彩。因為她的豐富,使得未來無限可能。

[1]Patricia Shehan Campbell, Ed Sarath, et al,“Transforming music study from its foundations: A manifesto for progressive change in the undergraduate preparation of music majors”, College Music Society,2016.

[2]Ibid., p. iii.