部分斜拉橋結構體系受力性能分析

顏浩杰

(河南省交通規劃設計研究院股份有限公司,鄭州 450001)

0 引言

部分斜拉橋是由上部結構索、塔、梁的3種基本構件和下部結構墩臺、基礎組成的結構體系,墩、塔、梁之間的結合方式是影響結構各部分荷載效應的最根本因素,三者之間不同的結合方式也產生不同的結構體系[1-3]。結構體系的選擇關系著橋梁結構的受力性能是否滿足要求,尤其是在橋位處條件受限的情況下,結構體系的選擇與優化尤為重要。

文中依托某高速實際工程,建立有限元模型,對部分斜拉橋結構體系的受力性能進行分析,對比分析不同結構體系橋梁結構在成橋及運營階段不同工況下主梁的受力性能和主梁主塔的變形情況,對比剛構體系的下部結構力學性能,討論與研究墩高受限情況下部分斜拉橋剛構體系的下部結構方案,提出解決思路。

1 斜拉橋結構體系方案的選取

根據部分斜拉橋結構自身的特點和墩、塔、梁的結合方式,部分斜拉橋的結構體系可分為塔梁固結體系、支承體系和剛構體系3種[4-8]。塔梁固結體系:塔梁固結、塔墩分離、梁底和橋墩之間設置支座,斜拉索為彈性支承,是一種主梁具有彈性支承的連續梁結構。該體系的主要優點是取消了承受很大彎矩的梁下塔柱部分,在主梁下設置支座,主梁受力均勻,整體溫度變化對結構影響較小。但是該體系結構整體剛度小,中跨荷載作用造成的主梁在墩頂處的轉角位移會導致塔柱傾斜,會使塔頂產生較大的水平位移,進而進一步增大了主梁的跨中撓度。該體系上部結構荷載需通過支座傳遞到橋墩上,因此需要設置大噸位的支座。已建的部分斜拉橋多采用該體系,我國的漳州戰備橋、小西湖黃河大橋、離石高架橋;日本的蟹澤橋、士狩大橋、木曾川橋、揖斐川橋、新唐柜大橋均采用塔梁固結體系。支承體系:塔墩固結、塔梁分離,主梁在塔墩上設置豎向支承,支座均為活動支座,這種體系接近主梁具有彈性支承的連續梁結構。支承體系與梁塔固結體系主梁受力性能基本相同,但塔墩底部承受較大的彎矩。我國蕪湖長江大橋采用的是支承體系,該體系在部分斜拉橋結構中較少采用。剛構體系:塔墩梁固結,這是一種主梁具有彈性支承的連續剛構結構。該體系結構剛度大,主梁和塔柱的撓度及變形均較小,不需要支座;但是固結處主梁負彎矩大,該體系對溫度變化敏感,橋墩高度不宜過小。同時該結構體系動力性能差,用于地震區及風荷載較大的區域時,應重點進行動力分析研究。剛構體系也是部分斜拉橋采用較多的結構形式。我國的同安銀湖大橋和日本的都田川橋、又喜納木橋是單塔雙跨部分斜拉橋,均采用是剛構體系;日本的屋代南橋、屋代北橋、沖原橋、小田原港橋、保津橋、新名西橋等都是雙塔三跨部分斜拉橋,也均采用剛構體系。

文中依托工程為某高速部分斜拉橋,該橋跨越南水北調總干渠,因周邊控制因素的影響,橋位處路線與南水北調總干渠斜交,且設計標高較低,綜合考慮施工對干渠控制地帶的影響,該橋主跨跨徑為265m。

經對比分析,確定該橋跨徑布置為143m+265m+143m,邊中跨比為0.539,上部結構采用雙塔單索面預應力混凝土部分斜拉橋。主梁采用單箱三室大懸臂變截面預應力混凝土連續箱梁,支點梁高8.5m,跨中梁高4.5m;箱梁頂板寬度為29.5m,懸臂長4.8m,箱梁底板寬度15.698~18m。主塔采用鋼筋混凝土A型橋塔,塔高45m,布置在中央分隔帶上,與主梁固接。斜拉索為單索面,扇形布置,雙排布置在中央分隔帶上,每個塔上設有20對40根斜拉索,全橋共80根,斜拉索在主梁上縱向間距為4.0m和5.0m。

該橋初步擬定采用塔梁固結體系和剛構體系。塔梁固結體系即支座方案,上部結構主塔與主梁固結,墩梁間設置支座。因橋位處路線設計標高較低、墩高受限,為深入論證剛構體系,剛構體系初步擬定兩種方案。剛構方案一采用雙肢薄壁墩,雙肢間距為12m,墩身截面為15.5m×2m,墩高16m;剛構方案2采用四肢薄壁墩,肢中心間距12m,主墩截面為15.5m×1.5m,墩高16m。

2 有限元建模

計算分析時采用限元軟件Midas/Civil建立有限元計算模型,上部結構主梁、主塔及斜拉索采用相同的結構尺寸及參數,對比分析結構受力性能和變形情況。主梁和主墩采用變截面空間梁單元進行模擬,劃分為488個梁單元;拉索采用桁架單元模擬,劃分為80個桁架單元;共計575個節點,計算模型見圖1。

圖1 計算模型

有限元建模中,通過對主梁單元施加預應力荷載實現縱向預應力鋼束的模擬,并計入預應力損失及鋼束對截面剛度的影響。施工過程對結構受力影響十分重要,模擬全施工過程,模型通過對節點荷載的激活和鈍化實現混凝土澆筑、掛籃移動、和龍配重等的模擬,并考慮混凝土收縮徐變的影響。在有限元模擬時,支座方案中支座采用彈性連接進行模擬;剛構方案為墩塔梁固結,塔梁連接通過共節點實現,墩底采用一般支撐進行固結,墩梁固結通過彈性連接中的剛性連接實現。剛構方案對下部結構的剛度十分敏感,因此在進行有限元分析時,對下部基樁也進行了建模,樁土作用采用土彈簧模擬。塔梁固結處單元的劃分及各部連接的是模擬的關鍵,該處的模擬及單元劃分見圖2。

圖2 剛構方案墩塔梁固結處模擬

3 不同工況下斜拉橋結構體系對比

3.1 主梁受力比較

墩頂截面、邊中跨和龍段是主梁應力最為敏感的截面,也是上部結構驗算的控制性截面,故選取墩頂截面、邊中跨和龍段作為控制截面進行對比分析,主梁控制截面見圖3。

圖3 主梁控制截面

因橋梁結構對稱,故選取左邊跨和主跨8#墩部分的控制截面進行對比分析,其中A截面為7#墩墩頂截面,B截面為左邊跨和龍段截面,C截面為8#墩根部截面(邊跨方向),D截面8#墩根部截面(主跨方向),E截面主跨跨中截面。

在施工階段,支座方案的主墩和主梁臨時固結,故支座方案和剛構方案在施工階段的結構體系一致。

文中重點對兩方案在成橋和運營階段的受力情況進行對比分析,運營階段的驗算工況如下:

工況1:支座沉降+恒載+汽車荷載。

工況2:支座沉降+恒載+汽車荷載+整體升溫+梯度升溫。

工況3:支座沉降+恒載+汽車荷載+整體升溫+梯度降溫。

工況4:支座沉降+恒載+汽車荷載+整體降溫+梯度升溫。

工況5:支座沉降+恒載+汽車荷載+整體降溫+梯度降溫。

支座方案和剛構方案主梁控制截面在成橋和運營階段不同工況下的頂、底板應力見圖4、圖5,圖中橫坐標為不同工況下的各控制截面,縱坐標為不同工況下各控制截面的應力值,其中壓應力為負值、拉應力為正值。

圖4 主梁頂板應力對比

圖5 主梁底板應力對比

從圖中可知,剛構方案1和剛構方案2主梁應力基本一致;邊墩墩頂、邊跨和龍段、主墩根部截面的邊跨方向的主梁頂底板應力,剛構方案和支座方案的差別較小;但是在墩梁固結作用的影響下,主墩根部截面(主跨方向)和主跨跨中截面的主梁頂底板應力差別較大,剛構方案較支座方案的應力儲備有所減小。

3.2 主梁主塔變形比較

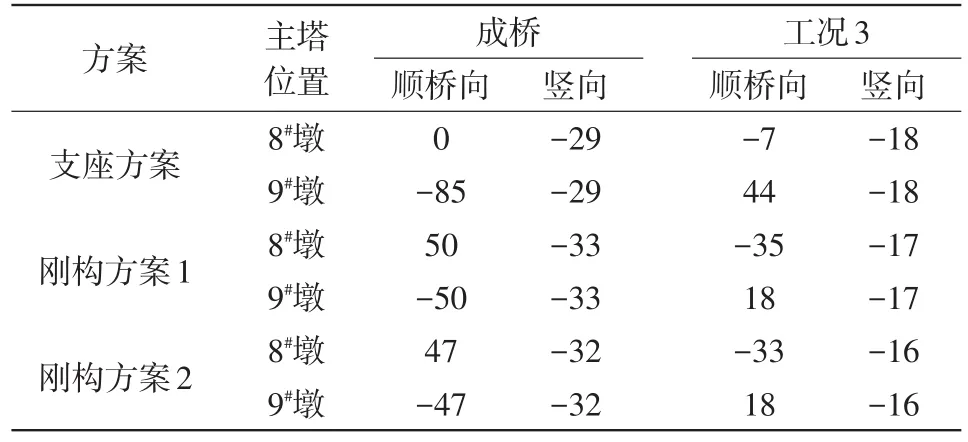

主梁的下撓和主塔的變形也是結構驗算的一個重要指標,故對主梁邊中跨的最大下撓量和主塔塔頂的位移進行對比,分別對其在成橋后和短期效應組合(工況3)下的變形情況進行對比,主梁和主塔變形量見表1、表2。

表1 主梁最大下撓量 mm

表2 主塔塔頂變形量 mm

經對比分析,墩梁固結的剛構方案的梁體下撓量較支座方案的小,但二者差值不大,且均未超過規范容許值。

主塔塔頂變形方面,支座方案和剛構方案的豎向變形基本一致。支座方案的8#墩設置固定支座,9#墩為活動支座,因此主塔順橋向的變形量主要集中在9#墩上,故對支座方案和剛構方案的主塔順橋向位移的合計值進行對比。由于設置支座,支座方案的主塔塔頂順橋向位移較剛構方案的大,剛構方案中主墩剛度較小的方案2較方案1的塔頂順橋向位移小。

3.3 剛構方案主墩受力對比

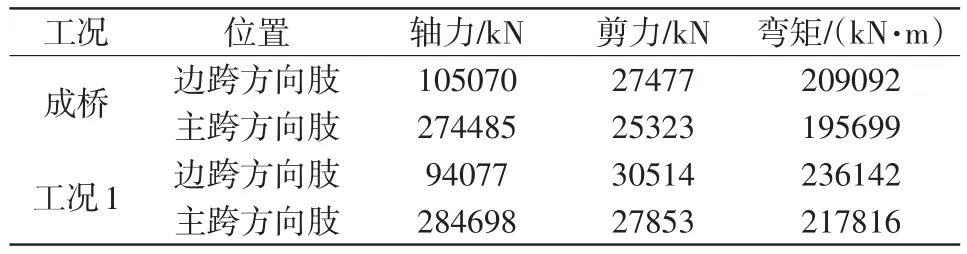

主墩的受力性能是剛構方案驗算的重要內容,對剛構方案主墩在成橋后和基本組合(工況1)下的受力情況進行對比分析。

剛構方案1和方案2下部結構主墩編號分別見圖6、圖7,剛構方案1墩高16m的主墩內力見表3,剛構方案2墩高分別為16、24m時主墩的內力分別見表4、表5。

圖6 剛構方案1主墩編號

圖7 剛構方案2主墩編號

表3 剛構方案1(墩高16m)主墩內力

表4 剛構方案2(墩高16m)主墩內力

表5 剛構方案二(墩高24m)主墩內力

剛構方案1和剛構方案2主墩在收縮徐變、溫度荷載、基礎不均勻沉降的作用下,主墩內力驗算均不通過。經進一步驗算,當主墩高增加為24m時,主墩內力驗算方能通過,此時依托工程需在原地面下挖16m,對干渠影響大,施工難度大,造價高。

3.4 剛構方案下部結構優化

為進一步研究該橋在現有條件下剛構方案的可行性,在墩高受限的情況下,為減小主墩剛度,主墩采用鋼箱-混凝土,并對主墩進行切片。結合橋位處情況,墩高擬定為18m,中心間距12m,墩身切片,采用四肢,單肢壁厚分別取2、1.5、1.2、1m,墩身截面橫橋向寬度取箱梁底板寬。

在正常配筋情況下,剛構方案在18m墩高采用四肢的情況下,4種壁厚的各肢截面裂縫寬度均大于0.2mm,超過規范要求;采用鋼箱-混凝土后,其承載力和裂縫驗算均可滿足規范要求。

上部結構驗算中,持久狀況下的結構抗裂驗算和壓應力驗算是控制性驗算,故選取單肢壁厚為1m和1.5m的四肢剛構方案(18m墩高)的上部結構控制性驗算進行對比分析,其上部結構控制性驗算結果見表6。

表6 單肢壁厚1、1.5m剛構方案上部結構驗算 MPa

由表6可知,上部結構主梁應力均滿足規范要求,單肢壁厚越小,下部結構剛度也越小,上部結構的應力儲備越大。

4 結語

文中通過對部分斜拉橋不同結構體系結構上部和下部的受力性能進行對比分析,并對剛構方案進行對比論證,得出如下結論:

(1) 對于墩高受限的部分斜拉橋,在主梁受力方面,主墩根部(主跨方向)和主跨跨中截面的應力剛構體系較塔梁固結體系受力更不利,其他控制截面二者差別不大。

(2) 主塔變形方面,塔梁固結體系的平面變形較剛構體系的大;且隨著主墩剛度的減小,塔頂平面變形增大。

(3) 剛構體系對主墩墩高有較高的要求,為協調結構變形、降低主墩剛度,除增加墩高外,還可采用墩身切片、縮小單肢截面的形式減小主墩的剛度,采用鋼箱-混凝土可有效增加主墩的承載力。采用墩身切片、鋼箱-混凝土的形式,為困難條件下剛構體系橋梁的設計提供了一種新的解決思路。