心理資本:評價貧困家戶脫貧質量的新維度

高考 盧新海 年旻

摘 要: 可持續脫貧是外因和內因相互強化的結果,兩者缺一不可;外因和內因共同提高才能反映高質量的脫貧。然而,當前對脫貧質量的研究主要關注外部因素,對內因的研究相對不足。本文從剖析心理資本和物質條件影響生產決策和經濟行為的機理出發,構建一個心理資本與經濟績效相互影響的模型,利用風險沖擊數值模擬以及案例分析論證心理資本在持續脫貧中所起的提供動力和應對沖擊的作用。研究表明:第一,可持續性脫貧是心理資本和經濟績效相互強化的過程;心理資本存在門檻值,高于門檻值才能實現正強化。第二,心理資本提高有利于激發更高的努力水平,不伴隨心理資本提升效應的扶貧不能激發更高水平的脫貧努力,脫貧不可持續。第三,心理資本提高有利于從風險沖擊中復原,風險沖擊越大,支撐可持續性脫貧所需的心理資本水平就越高。綜合起來,評價脫貧質量應當檢驗脫貧過程中心理資本的提升水平,心理資本理應成為評價脫貧質量的維度。

關鍵詞: 心理資本;脫貧質量;心理門檻;正反饋

一、引言

2020年中國貧困家庭在政府的大力扶持下已經實現了全面脫貧,為世界反貧困斗爭提供了中國模式和中國效率的優秀案例。在評價脫貧績效時,政府反復強調“既要看減貧數量,更要看脫貧質量” 參見2015 年《中共中央國務院關于打贏脫貧攻堅戰的決定》。 。目前對脫貧質量的認識主要從脫貧的真實性和可持續性兩個方面進行界定,尤其是脫貧的可持續性(鄭長德(2018)、吳業苗(2020)、檀學文、白描(2021)、羅連發等(2021)、郭軍等(2021)、張開云(2021))。可持續的脫貧需要外因和內因共同發揮作用,缺一不可。當前對脫貧可持續性的研究主要關注外部因素的多個維度,對內因的研究相對不足:這顯然忽視了“扶貧先扶志”共識中對“志”的要求,也忽略了班納吉和迪弗洛對“貧窮本質”關于信心和積極認知重要性的深刻洞察(班納吉、迪弗洛(2013))。

缺少內在心理維度的脫貧可持續性框架存在兩點不足:一是不能評價脫貧的內生性。實踐中,在政府和社會幫扶下大部分曾經的貧困家庭 本文的“貧困家庭”指曾經長期貧困的家庭。 掌握了一定的生產技能和增收途徑,收入不斷增加、脫貧信心不斷增強、對美好生活更加向往,能主動努力發展不再需要外部幫扶。而有少部分家庭盡管在幫扶下生活也達到一定水平,但仍延續著以往的生產生活狀態——技能不高、強調困難、畏懼風險、生產低效……內生動力不足,對幫扶有較強的依賴性,一旦幫扶力度減小將面臨較大返貧可能性(吉曉芳(2021))。二是不能評價脫貧的堅韌性。實踐中經常會出現一定程度的不利沖擊,有些脫貧家庭能夠經受挫折、重新謀劃、努力發展,而有些家庭則一蹶不振、放棄努力、從此返貧;農業存在不可控制的各類沖擊,缺少應對不利沖擊韌性的家庭具有較大返貧的可能性。積極心理學中把信心積累、樂觀態度、堅韌意志等心理狀態和能力稱為心理資本(Luthans(2007)),將心理資本融入脫貧質量維度則可以對上述兩個方面進行監測,能有效區分脫貧家庭的自立發展和抗沖擊水平,能更長期、更有效地預測脫貧狀態,因而應該成為脫貧質量的重要維度。

盡管部分研究提出內生動力等心理因素是提升脫貧質量的重要因素(姚樹潔等(2019)、夏艷玲(2019)、吳業苗(2020)、鄧悅(2021)),但就筆者所知的脫貧質量評價體系中并未加入明確的心理維度,究其原因在于缺少綜合衡量心理因素的有效指標及其影響長期經濟效率的研究框架。本文嘗試彌補以上欠缺,從分析家戶層面心理資本影響主體認知和決策結果出發,構建一個心理資本與物質積累和經濟效率交互影響的研究框架,通過風險沖擊模擬揭示心理資本在長期經濟效率和脫貧可持續性中的關鍵作用,指明心理資本對評價家戶層面脫貧可持續性的重要性,進一步完善脫貧質量的評價體系。

二、文獻述評

(一)貧困多維視角的最新進展

近年來在阿瑪蒂亞·森的可行能力思想的啟發下,Alkire把對貧困的認識和幫扶策略從一維轉向多維,Alkire和Foster(2007)利用A-F方法從健康、教育、生活質量等方面對多維貧困進行識別;盡管靜態的多維貧困得以識別,但動態的多維貧困的變化無法體現,Alkire等(2017)將多維貧困與持續貧困的測量方法結合利用持續時間分析法構建了持續性多維貧困指標。除了在社區層面說明家庭整體的被剝奪程度,Alkire等(2021)在原有框架中加入與性別、年齡相關指標說明家庭內部特定人群的不平等和被剝奪。

與多維貧困用事后福利衡量生活狀態不同,可持續生計框架用事前多種發展資本預測家庭應對風險沖擊的復原能力:在英國國際發展組織提出的可持續生計分析的基礎上,Obrist等(2010)、Berkes和Ross(2013)、Brown 和Westaway(2011)都從社區層面構建了家庭復原能力指標,主要包括環境、自然等因素。社區層面存在不能反映家庭特質的局限性,Quandt(2018)從家庭層面構建了物質資本、人力資本、社會資本、金融資本、自然資本的家庭生計恢復力的測量方法,成為生計研究方法的基本框架。進一步,Sina(2018)用身心健康和技能轉換作為人力資本的主要指標、其他指標作為生計保障的主要指標研究了印度洋海嘯對農戶生計恢復能力的影響。最近幾年,研究者將能力和福利聯系起來,從生計系統對恢復力進行考察,包括能力、資產以及維持生活的生計策略等(Tebboth等(2019)、Atara等(2020)、左停等(2020))。

盡管這兩個主流研究框架都從多個維度對貧困進行了識別,反映了一些重要的致貧原因和持續發展的要素,但這些維度只涉及主體所處的外部條件,缺乏對心理能力和心理狀態等內部因素的識別,因而不能全面、深刻地反映貧困的本質。

貧困問題心理進路的一類文獻認為貧困損害個體的認知功能,從而無法做出理性決策導致低經濟效率。Mohanty和Misra(2000)、Dearing(2008)、Moore et al.(2010)、Sell et al.(2010)、Rowe et al.(2016)等都通過測試證實貧困影響個體認知能力的培養,記憶和學習能力受損。盡管認知能力有差異,但不足以解釋貧困家庭選擇脫貧努力水平的差異。

與完全理性和認知缺陷兩個研究進路不同,Bertrand等(2004)開啟了“第三條”道路,既不認同貧困人群的“完全理性”決策,也不認同認知功能受限理論,而認為不同情境會導致貧困人群決策“犯錯”;他們指出認知資源是有限的,貧困帶來的不穩定性會耗費認知資源,使貧困家庭無法采用收益較高的生產行為;Banerjee和Duflo(2011)、Haushofer和Fehr(2014)、Adamkovie和Martoneik(2017)通過大量的田野調查和隨機對照試驗證實貧困人群不斷地在各種需要間權衡取舍會大量地損耗有限的認知資源和自我控制資源進而造成自我控制能力的下降,導致選擇和行動缺乏經濟效率。這一思路有力地解釋了貧困人群負面心理因素與低水平收益的相互影響過程和貧困循環機理,但對于研究激發貧困人群的脫貧意愿和動力、提升努力水平啟發意義有限。

(二)脫貧質量的研究

脫貧質量是中國近幾年貧困問題關注的研究主題。關于脫貧質量的內涵,鄭長德(2018)認為脫貧質量是指包括收入水平在內的各項指標持續穩定超過貧困標準,是一個返貧風險低、全維度達到脫貧要求的持續脫貧。在此基礎上,吳業苗(2020)、檀學文和白描(2020)、羅連發等(2021)將脫貧質量定義為脫貧的可持續性,對持續脫貧的內涵進一步界定,提出要通過形成內生發展能力保障可持續脫貧。

在脫貧質量的評價方面,夏艷玲等(2019)主張用Amy Quandt(2018)的包括人力資本、自然資本、物質資本、金融資本和社會資本持續生計方法框架對脫貧質量進行綜合評價;考慮到貧困的代際阻斷機制,孫晗霖等(2019)在五種資本類型的基礎上加入后代教育指標。郭軍、張琛、馬彪(2021)認為農村社會治安對于脫貧至關重要,從生活質量、發展質量、公共服務質量以及社會治安質量四個維度構建貧困地區脫貧質量指標體系。

關于脫貧質量的影響因素及機理,研究者利用不同的分析框架進行分析:姚樹潔等(2019)基于動態博弈指出政府的“短、平、快”扶貧機制容易導致貧困家庭失去內生動力產生依賴,脫貧質量較低;應更加關注對貧困家庭的“扶志”需求。張開云、鄧永超、魏璇(2021)基于可持續生計框架研究了黨建扶貧對脫貧質量的影響機理。鄧悅等(2021)利用堯治河村脫貧的案例,總結集體經濟促進產業興旺、文化認同促進鄉風文明、生態環境保護促進生態宜居是提升脫貧質量、推動鄉村振興的重要因素。郭軍等(2021)通過全國農村固定觀察點2009-2017年的數據研究發現生活質量對于評價脫貧質量權重最高,貧困地區勞動力整體素質和集體經濟組織投資情況是當前影響貧困地區脫貧質量的關鍵因素。定性方法和定量方法相互補充,有利于加深對脫貧質量的認識。

對于提升脫貧質量的實踐方面,吳業苗(2020)從鞏固脫貧成果的視角提出了高質量脫貧的四個標準:“真脫貧”、“低返貧”、“不間歇脫貧”和“有保障脫貧”。檀學文、白描(2021)認為應該從堅持標準、動態調整、實施鞏固提升和防止返貧措施、改善人力資本和增強內生動力、加強保障性扶貧、嚴格考核評估六個方面提升脫貧質量。盡管上述部分文獻提出了內生動力和“扶志”對于提升脫貧可持續性和脫貧質量的重要性,但對于如何衡量內生動力及其提升脫貧質量作用機理的論證較模糊。

(三)心理資本的脫貧作用

隨著積極心理學的傳播,人們開始從積極心理能力的視角探討心理資本在脫貧行為中的作用。已經得到廣泛確認的四個心理資本要素包括自我效能、希望、樂觀和韌性(Luthans(2007)),其中Wuepper和Sauer(2016)、Wuepper和Lybber(2017)研究自我效能是改善貧困狀況的主要預測變量;具有較高的自我效能才能使主體設定較高的目標、做出更多的努力并堅持較長時間。Lybbert和Wydick(2018)給出了一個包括志向和希望的貧困循環的研究框架;Bloem等(2018)通過測量希望水平發現緬甸農民的希望水平與其福利知覺存在顯著的正相關,有利于提升其生產積極性。García(2019)研究表明韌性有利于貧困家庭面對風險沖擊選擇有效的應對策略,從而克服其導致的脆弱性。徐富明等(2020)提出從認知與動機兩個角度研究心理資本對貧困作用機理的研究框架。張婕、付曉(2021)利用心理資本問卷研究了影響農戶心理資本水平的因素及其與脫貧動力之間的關系。這些文獻證實了心理資本的諸要素對于脫貧具有顯著作用,但由于缺乏嚴謹的經濟學行為決策分析,從而無法有效說明心理資本與長期經濟效率動態地相互影響。

綜上,現有文獻從廣度和深度上擴展了對持續貧困機理和脫貧質量的認識,指出積極心理對于持續脫貧的重要性,論證了心理資本提升脫貧的有效性。然而由于缺乏嚴謹的研究框架而未能說明心理資本與長期經濟效率和持續脫貧的相互作用機理,從而在脫貧質量評價體系中缺乏積極心理因素的維度,缺少對持續性脫貧支撐條件——內生性和堅韌性的有效測度。本文試圖彌補上述不足,從分析家戶層面心理資本影響決策和脫貧努力水平出發,構建一個心理資本與長期經濟效率交互影響的研究框架,以揭示心理資本在長期經濟效率和脫貧持續性中的重要作用,論證心理資本對家戶脫貧質量的指示性,進一步完善脫貧質量的評價體系。

三、心理資本對脫貧行為的影響機理

(一)脫貧心理資本內涵

心理資本是一種積極的心理狀態和心理能力,是促進個人成長和績效提升的心理資源,已經得到廣泛確認的四個要素是效能、希望、樂觀和韌性(Luthans(2007))。貧困人群改變生產方式、增加收入來源、提升生活狀態面臨較多的困難,既有外部物理環境的限制,又有較多風險帶來的沖擊,還有不幸的生活境遇及脫貧失敗的經歷造成的心理陰霾。因而,貧困家庭脫貧既要借助外部條件的幫扶,更要依靠內在的脫貧所需的心理資本來堅定脫貧信念、轉化對不利因素的認知、提供長期曲折發展的持續動力、積累脫貧的積極條件,最終進入自立發展的良性循環。

利用Luthans(2007)對心理資本要素的界定,結合脫貧實踐,脫貧心理資本包括:①脫貧自我效能,即相信憑自身努力能夠增加收入、擺脫貧困的信心;②脫貧希望,即積極探尋可行的脫貧路徑,尋求克服困難的辦法;③脫貧的樂觀態度,即把脫貧努力的失敗解釋為偶然的、外在的原因,把取得的進步解釋為必然的、內在的原因;而且對脫貧努力的結果抱有良好的預期;④脫貧的韌性,能夠從脫貧失敗的陰影中迅速走出來,認真總結失敗的教訓,發展自身的不足。

(二)脫貧心理資本對經濟效率的影響機理 本文主要研究心理資本與收入水平之間的動態聯系。之所以不研究心理資本與多維貧困之間的相互作用是因為多維貧困的部分指標不受個體家戶控制。

心理資本通過影響脫貧信念和認知從而影響決策結果和預期收益。

1.心理資本影響脫貧信念

脫貧信念是貧困家庭對脫貧的總體態度,心理資本的高低(用P表示)決定貧困家庭的脫貧信念的強弱(用B(P)表示):心理資本低的家戶懷疑或否定自己的能力,對生活缺乏希望,認為努力奮斗亦是徒然、脫貧是不可能實現的,甚至陷入放棄脫貧的習得性無助;而心理資本高的家戶相信自己有能力實現增收,困難是暫時的、可以克服的,對努力的成敗進行積極歸因,相信通過努力和積累能夠實現自己的預期目標并最終脫貧。脫貧信念至關重要,為脫貧努力提供積極認知和持續動力。

2.心理資本影響方案認知

(1)心理資本影響脫貧方案信息和知識的積累

從決策所需的信息和可行性的認知看,心理資本的高低影響著貧困家戶信息搜集的積極性和相關知識的積累程度(用I(P)表示):心理資本低的家戶不關心有價值的成功脫貧案例,或者不能從身邊的成功案例中獲得啟發,缺乏主動積累成功案例中生產、經營的相關知識,積累的可行脫貧方案較少;而心理資本高的農戶則會留心或主動搜集脫貧成功案例,并積極了解成功案例的重要生產經營細節,從而積累了相對較多的脫貧方案及其相關知識。

(2)心理資本影響看待“約束”的態度

從生產活動所需的外部條件看,心理資本的高低影響資源與環境對生產活動約束的“硬度”(用R(P)表示創造或改造資源和環境條件):心理資本低的農戶希望水平低,面對資源環境約束消極退避,強調困難的不可克服性;而心理資本高的農戶則會主動尋找突破辦法,通過爭取資源、采用替代方案或增加技能來創造脫貧的有利條件。

(3)心理資本影響風險認知

從生產結果的不確定性看,心理資本的高低影響家戶的風險認知和行為的樂觀程度(用εS(P)表示):農業生產面臨較多風險沖擊,是影響生產經營收入的主要原因之一,在生產決策中對風險的認知至關重要,心理資本低的家戶比較悲觀,認為較大風險沖擊是該農產品的典型風險特征,從而低估預期收益、放棄該生產方式,仍從事低風險低收益的生產經營活動;而心理資本高的家戶則比較樂觀,將較大風險沖擊看做是極端情況,保持相對較高的預期收益,在反復生產經營總結中更全面地掌握信息和市場變化、更好地了解自然和社會的風險特征,從而更有力地解釋、預測和應對風險沖擊。

3.心理資本影響決策結果和預期收益

決策結果和預期收益(用ES(Y)表示)取決于具體脫貧方案的可能收益及其概率的預期(用PS表示),即ES(Y)=∑ i (Psi×Yi),i表示可能狀態,而概率的預期取決于綜合認知,即Psi=ES[B(P),I(P),R(P),εS(P)]。心理資本低的家戶從總體上認為脫貧的可能性較小,又缺少脫貧方案的積累,再加上對困難的畏懼,對風險的“夸大”,使其可選擇的方案中收益高的概率小、收益低的概率大,從而預期收益較低;反之,心理資本較高的家戶可選擇的方案較多,積累了一定的資源和知識,預期較為樂觀,這些會增加預期收益。

四、心理資本與長期經濟效率相互作用

(一)動態理論框架

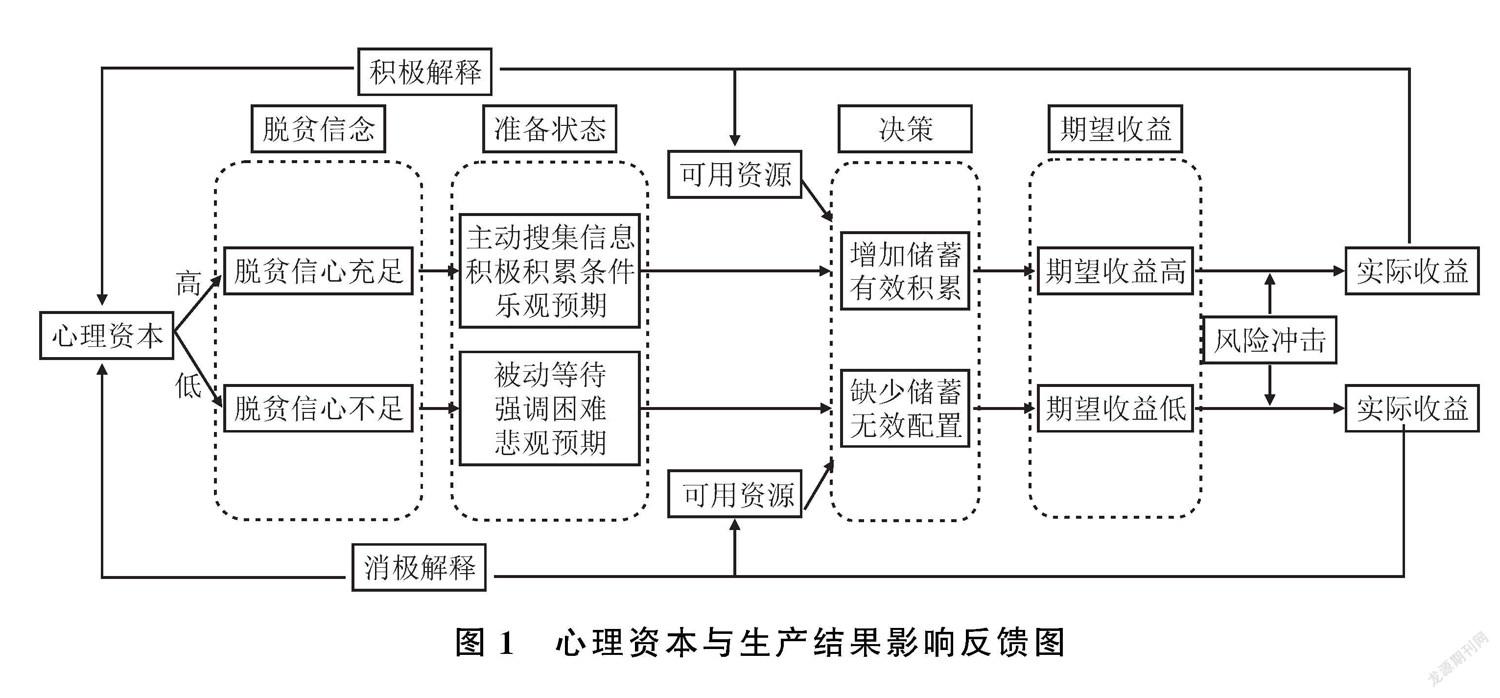

從長期、動態的角度看,心理資本水平與脫貧行為及經濟效率的影響是雙向的;實際收益也會影響心理資本和可用的生產資源:不利的風險沖擊,如自然災害或價格下跌使實際收入減少,從而改變下一階段生產資源的約束條件;另一方面,實際收入低于預期收入顯示出脫貧努力的不成功,可能導致生產者降低對未來的樂觀預期;或導致對自身能力的懷疑而減少自我效能;或導致對某種脫貧路徑的懷疑而降低希望等,即心理資本總體上降低。進而,心理資本的改變會影響脫貧信念、影響生產決策者的主動性和積極心理;收入下降會減少可用的生產資源,兩者共同影響生產決策,使用于生產的儲蓄不足、長期資源配置低效,形成可用資源與心理資本共同影響生產決策、生產決策決定生產行為和實際收益、實際收益影響可用資源與心理資本的循環影響。如圖1所示。

(二)動態模型

如圖1所示,在動態過程中B(P)、I(P)、R(P)都內生化了,只有風險沖擊ε是外生的,因而Psi=ES[B(P),I(P),R(P),εS(P)]轉換為Psit=ES(εt+1;Pt)(t表示第t期)。假設脫貧方案只存在成功和失敗兩種可能,失敗的收益為0,成功的收益為投入資源對應的產出,成功的預期概率為ES(εt+1;Pt),因而ES(Yt+1)=fs[st,ES(εt+1;Pt)](st表示生產資本)。Luthans et al.(2007)、Avey et al. (2011)、Dickinson和Oxoby(2011)指出績效(結果)對心理資本的積累有顯著作用;Youssef和Luthans(2008)研究發現雇員的樂觀影響他們對績效評價。基于以上心理資本研究成果,脫貧過程心理資本的變化受到脫貧績效(此處用實際產出(Yt)與脫貧目標(Yr)之間的對比關系)以及心理資本存量的影響,即Pt+1=g(Pt,Yt+1,Yr)。可見,動態模型中風險沖擊對心理資本和收益的影響至關重要;事實上,風險沖擊確實是農業生產面臨的最大威脅,也是家戶最無法掌握和控制的因素,因此后文的分析中主要呈現為心理資本與風險沖擊及其實際收益的動態作用過程。假定貧困家戶目標是最大化預期效用(Ust) 本文的預期效用不同于期望效用,后者是根據客觀分布求得,而前者是根據主觀認知進行預測。預期收入同理。 ,而預期效用取決于預期收入(ES(Y)),由于收入較低、要滿足的基本需求很多,因而消費滿足多種需求的邊際效用不遞減。預期收入由家戶可用的資源、生產報酬以及由心理資本支撐的預期成功概率決定, 預期成功概率由實際風險均值與心理資本水平決定,為簡單起見設ES(εt;Pt-1)=E(εt)×Pt-1,即心理資本越高、風險沖擊均值越小(本文用風險沖擊余值比E(εt)表示 風險沖擊余值比即風險沖擊導致的收益與正常收益的比值。 )對應的預期成功概率越高。實際產出(收入)由家戶選擇的生產行為以及實際風險沖擊(εt)決定。每一期分為兩個階段,階段1決策和消費上期的部分資源,階段2生產出產品和消費本期部分產品,rS表示計劃消費比例。為了更直接地分析模型,先假定每一期實際的風險沖擊εt都為均值水平E(εt),不同的風險沖擊效應在后文中詳細討論。具體模型如下。

Max st Ust,1+ 1 1+ρ ×Ust,2

s.t. Ust,1≡U((1-st)×Yt-1)

Ust,2≡U(rS×ES(Yt))

U(Y)=θ×Y

ES(Yt)=k×(st×Yt-1)α×ES(εt;Pt-1)

Pt=Pt-1β×Yt/Yr

Yt=k×(st×Yt-1)α×E(εt)

ES(εt;Pt-1)=E(εt)×Pt-1

0<α,β<1,且 α 1-α >1-β ?(1)

其中:ρ代表貼現率,st表示收入中用于儲蓄、發展生產的比例;θ表示消費的邊際效用;k表示產出系數;α表示資本產出彈性;β表示心理資本的積累彈性。

在t+1期目標函數中對儲蓄率st+1求一階導數可得:

st+1=B 1 α-1 ×Yt-1×Pt 1 1-α ??(2)

其中:B=(1+ρ)×[α×k×E(ε)×rS]-1。

求解模型可得:

Yt+1=M×Pt α 1-α ??(3)

Pt+1= M Yr ×Pt α 1-α +β ?(4)

其中M=k×E(ε)×B α α-1 。

命題一:心理資本提升有利于增加儲蓄率和收入。

由式(1)可知, dst+1 dPt >0,即當貧困家戶心理資本越高,則預期的第二期的平均風險收入越高;而資本的邊際報酬遞減,在第t期資源給定的情況下,只有增加儲蓄才能使兩期的邊際效用相等從而實現總效用的最大化。由式(2)可知, dYt+1 dPt >0,即當心理資本越高,預期的風險收益越高,家戶投入的第二期生產資源(st+1×Yt)越多 根據式(1),有 d(st+1×Yt) dPt >0 ,故而產出和收入也越多。

命題二:沒有心理資本提升效應的物質扶貧不會改變貧困家戶的生產行為和長期收入,脫貧不具有可持續性。

由式(1)可知,st+1×Yt=B 1 α-1 ×Pt 1 1-α ,即第二期的生產資源(st+1×Yt)僅取決于心理資本水平Pt。在心理資本水平Pt不變的情況下,貧困家戶認知的承擔風險的進取行為預期收益不會 增加,不愿意采取新的生產方式,物質扶貧(Yt的增加)會使追求總效用最大化的家戶降低儲蓄率,維持生產資源(st+1×Yt)不變,將物質扶貧的資源全部用于增加第一期消費。正如扶貧中出現的一些案例,貧困家庭把扶貧物資(如豬仔、羊羔或資金)直接消費或變現后消費,沒有用于長期發展生產,盡管短期收入和福利有所改善,但長期來看仍無法脫貧。

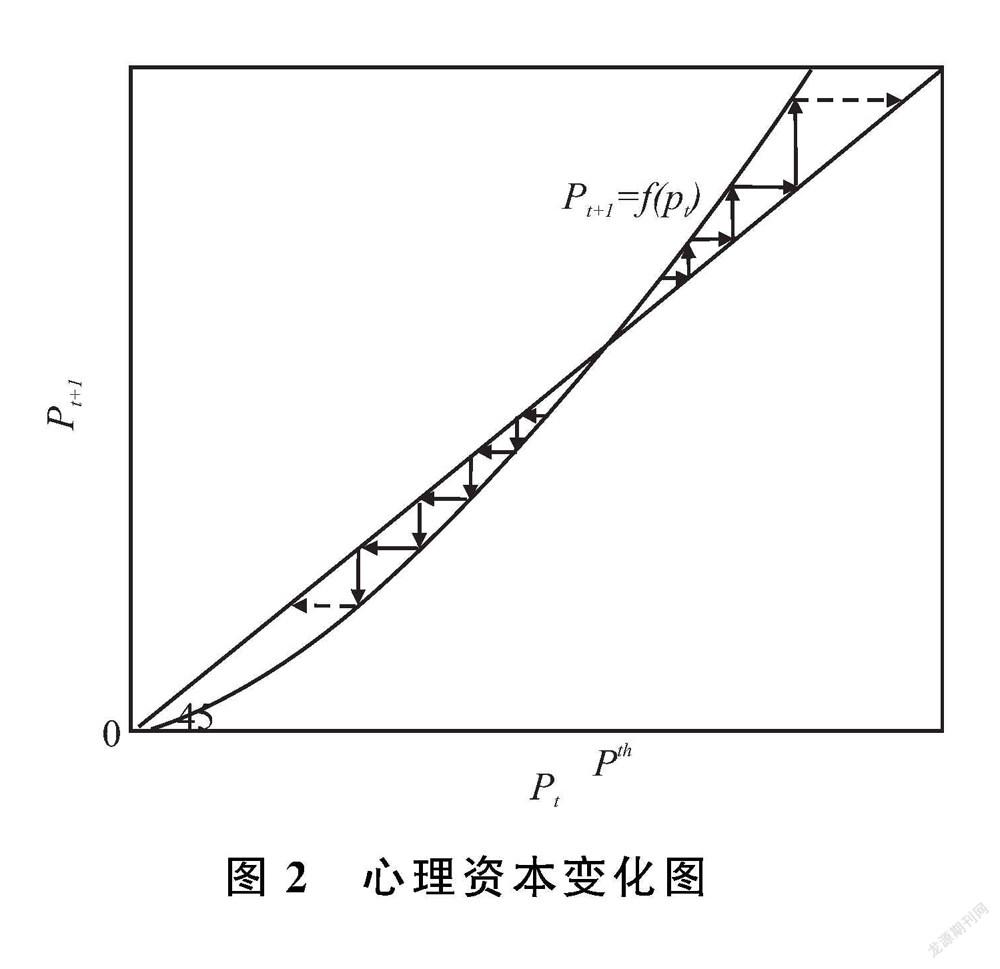

命題三:存在一個心理資本門檻值Pth,當初始心理資本P0>Pth時,心理資本會變得越來越高;反之,當P0<Pth時,心理資本會變得越來越低。

由式(3)及約束條件0<α<1、β>0、 α 1-α +β>1可得 dPt+1 dPt = M Yr ×? α 1-α +β ×Pt α 1-α +β-1>0, d2Pt+1 dPt2 = M Yr ×? α 1-α +β ×? α 1-α +β-1 ×Pt α 1-α +β-2>0,圖像如圖2所示 曲線為Pt+1=f(Pt)= M Yr ×Pt α 1-α +β,直線為Pt+1=Pt 。曲線Pt+1=f(Pt)與直線Pt+1=Pt相交于A點(對應的值即為Pth)。在A點的右方,Pt+1-Pt>0,Pt會不斷增加;在A點的左方,Pt+1-Pt<0,Pt會不斷下降。由此可見,如果貧困家戶脫貧過程中心理資本超越門檻值,則會進入良性循環的上升通道,實現依靠自身能力發展、生活越過越好;反之,如果心理資本沒有越過門檻值,則在幫扶消失后會出現生產投入不足、經濟效率下降的情況,從而返貧。

結論一:心理資本提升到一定水平是檢驗脫貧可持續性的關鍵指標。

當初始心理資本P0>Pth時,一方面,心理資本支撐的生產行動使收入增加(心理資本的生產效應),而收入的增加會進一步提升貧困家戶的心理資本;另一方面,會使貧困家戶對當前與目標生活狀態的比較做出更加積極的解釋,從而有利于心理資本的積累(心理資本的解釋效應)。兩者共同促進心理資本的積累,從而激發進一步良性循環,逐步提升貧困家戶的收入和福利,最終擺脫貧困。反之,如果貧困家戶心理資本沒有得到提升、保持在較低水平(如P0<Pth),即使物質扶貧使貧困家庭在短期內生活水平得到較大改善,但心理資本不足以支撐起依靠自身長期努力奮斗才能脫貧的勇氣和行動,在扶貧支持撤離后,很可能回到扶貧前的生活狀態,重新陷入貧困。

總之,貧困從外部因素看是資源、環境的匱乏和不利;但更嚴重的是,長期匱乏導致了貧困人群不利的心理狀態和認知偏差。貧困的循環不僅僅是外部條件的“單一”惡性循環,而是外部條件的自我強化、外部條件和心理狀態相互強化交織在一起的“多重”惡性循環 此處用多重貧困,指的是貧困家庭物質、心理等不同類型因素都處于匱乏和不利的狀態,以區別于多維貧困。 。外部因素的扶貧能改善外部條件的約束,提高貧困家庭的當前福利,但不必然會激發更高水平的脫貧努力,無法帶來長期收入有效提升,這種脫貧質量相對較低;只有有效提升其心理狀態,以積極的心態才能真正激發更高水平的脫貧努力,把貧困家庭推入良性上升的循環通道;步入良性循環的脫貧通道才算是高質量的脫貧。

(三)數值模擬

上述研究假定風險沖擊是不變的,但現實中風險沖擊是因地區、因生產經營活動而不同的,且隨機出現,其影響更復雜,因而心理資本對持續性脫貧的影響程度也會相應改變。由于沖擊的隨機性,下文采用模擬的方法說明相關結論。根據辛翔飛、劉曉昀(2007)測算的中國農村物質投入的產出彈性為0.336,本文取α為1/3,張寧等(2017)調查計算得到的時間偏好ρ為0.17,葉初升等(2014)設定rS取8/15。根據條件 α 1-α >1-β 即 1 2 <β<1 設定β為0.75,根據調查的實際收入和設定的心理資本水平(心理資本被設定為0~1,數值越大表示心理資本水平越高)的變化校準得到k為1850,如表1所示。

命題四:負的風險沖擊強度越大,可持續性脫貧所需的心理資本越高。

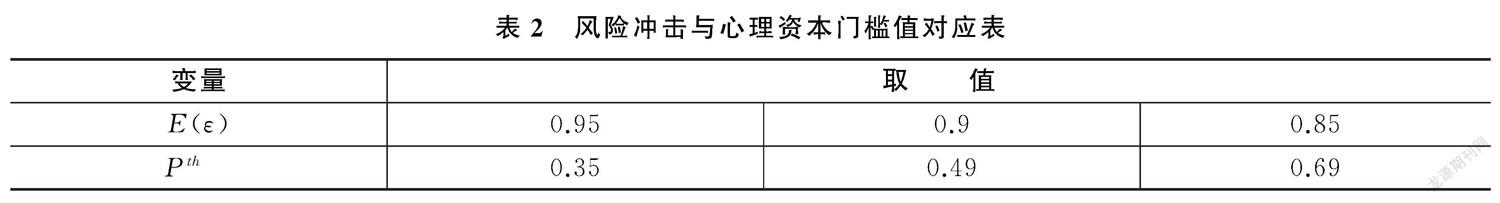

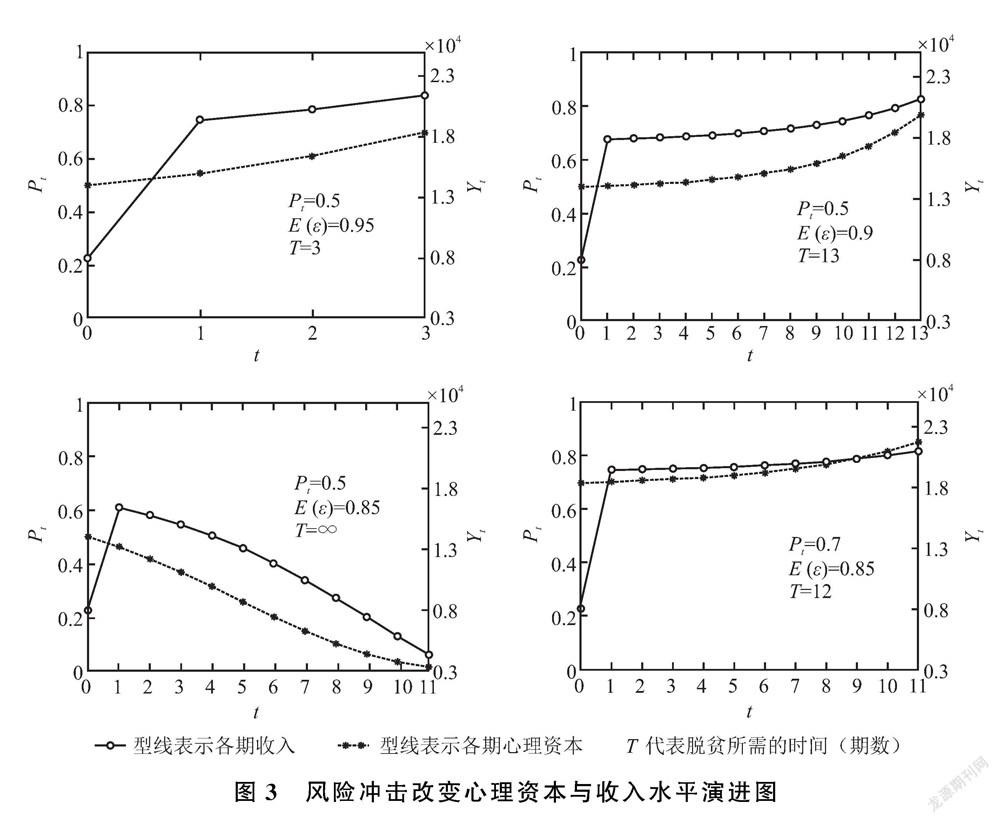

在式(3)中令Pt+1=Pt,可得Pth=M 1 1- α 1-α -β ×Yr 1? α 1-α +β-1 (0<α<1)。顯然, dPth dE(ε) =Yr 1? α 1-α +β-1 × 1 1- α 1-α -β ×M 1 1- α 1-α -β -1×k×B α α-1 <0? α 1-α +β>1 ,意味著負的風險沖擊強度越大,E(ε)值就越小,心理資本門檻值越高,從而持續脫貧所需的心理資本越高。從表3中的數值模擬結果可以看出,風險沖擊增加,E(ε)取值分別為0.95、0.9和0.85時,對應的心理資本門檻值分別為0.35、0.49和0.69,表明風險沖擊越高,把貧困家庭帶入良性循環從而持續脫貧所需的心理資本要求不斷增加。從圖3模擬的脫貧過程看,當初始心理資本為0.5時,能經受E(ε)為0.95和0.9的風險沖擊,脫貧經歷的時間(期數)分別為3期和13期;不能經受E(ε)為0.85的風險沖擊,陷入惡性循環。只有把心理資本提升到0.7的水平,才能經受E(ε)為0.85的風險沖擊,脫貧經歷的時間(期數)為12期。

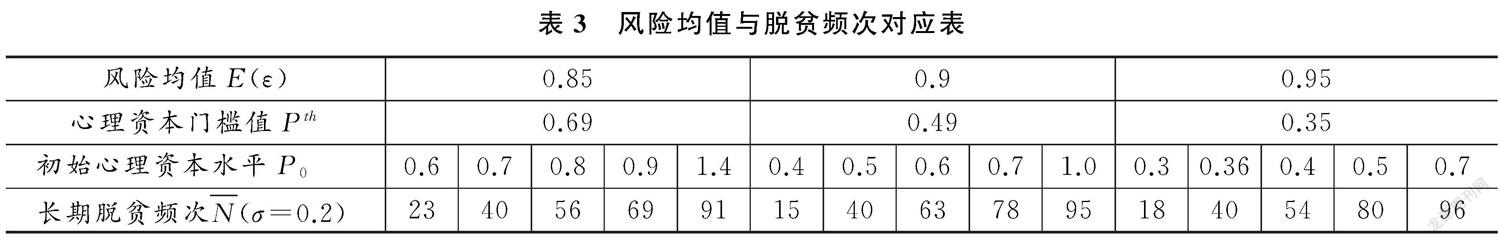

命題五:當負的風險沖擊隨機發生時,持續性脫貧所需的心理資本比門檻值高;且沖擊離散程度越大,所需心理資本越高。

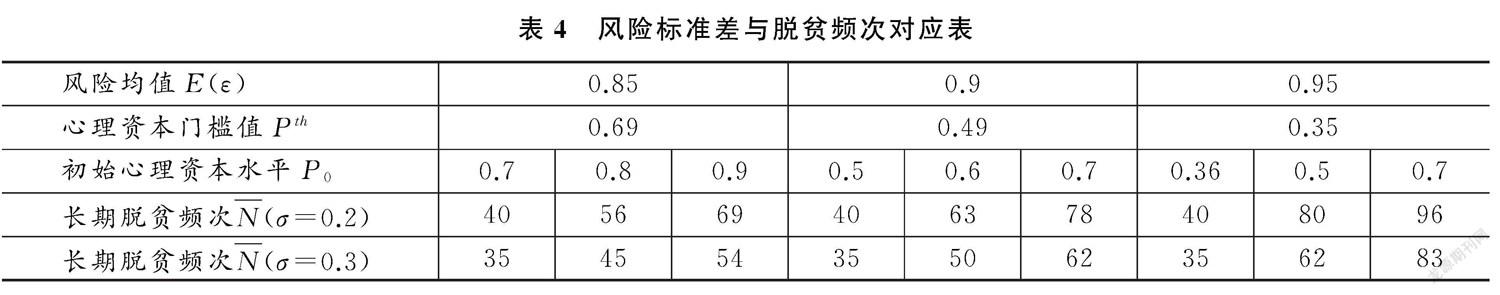

當貧困家庭處于脫貧邊界附近時,隨機發生的負風險沖擊尤其是較大的沖擊往往會使貧困家庭滑落到門檻值以下陷入惡性循環的通道,導致持續性貧困。以下模擬隨機風險沖擊的影響,以風險均值為E(ε)、標準差為σ生成一組20個正態隨機數,模擬20期貧困家戶的收入水平和心理資本水平(反復模擬結果表明經過20期的發展,后期趨勢已經非常明顯)。當收入遠高于貧困目標值且越來越高時計入持續脫貧1次;遠低于貧困目標值時且無上升趨勢時計入陷入貧困1次。生成100組隨機數,得出持續脫貧總頻次N。再重復上述實驗100遍,得出100組隨機沖擊下脫貧頻次的均值N 。結果顯示,在均值E(ε)為0.85、標準差σ為0.2的風險中,心理資本為0.6時,隨機沖擊下100次脫貧模擬中持續脫貧23次,0.7時為40次,0.8時為56次,0.9時為69次。標準差不變,其他均值的持續脫貧總頻次如表3所示。如果以頻次代表概率,略高于門檻水平的心理資本持續脫貧的概率都只有0.4,不到一半。要以95%概率保證持續脫貧所需的心理資本幾乎是門檻水平的一倍。

當風險沖擊的標準差σ為0.3時,長期脫貧的頻次比0.2時顯著下降,風險均值E(ε)為0.85時,初始心理資本對應的0.7、0.8、0.9長期脫貧頻次分別下降5、11和15,其他風險均值脫貧頻次變化情況相似,如表4所示。可見,隨機風險沖擊離散程度越高,長期脫貧的概率越低;反之,要增加長期脫貧的概率就必須積累更高水平的心理資本。

結論二:要實現應對一定風險沖擊的可持續脫貧,需要把心理資本提升到相應水平。

如表4所示,當風險均值為0.85時,風險沖擊0.2時,把心理資本從0.7提升到0.9后長期脫貧頻次對應從40增加到69;風險沖擊0.3時,脫貧頻次從35增加到54。其他風險情況也相似,可見提高心理資本有助于有效應對風險沖擊,有利于實現可持續性脫貧。

(四)脫貧案例分析 案例陳述中部分引用被訪談對象的語句。

筆者于2012年、2014年、2019年7、8月份先后三次到貴州省安順市國家級貧困縣普定縣坪上鎮入戶調查,有些案例很有代表性和啟發性。該鎮處于生態環境十分脆弱的西南喀斯特地貌中心區,石漠化面積占其鎮域面積的約40%;干旱、暴雨等自然災害頻繁。加上修水庫進行移民安置,因此人均土地面積僅0.78畝。2012年調研時,大部分家庭土地都是種植的傳統玉米,土地種植年毛收入每畝不足1000元,四口之家土地總收入3000元,人均收入750元。

盡管外部條件相似,文化背景相同,但不同家庭的發展計劃和收入水平有顯著差異。2012年調研時,較多家庭對脫貧增收感到絕望和無助,最典型的是A家庭,當被問及是否有可能脫貧時,A家庭很肯定而無賴地回答“不可能脫貧”;對此給出的解釋是“一沒文化,二沒技術,三腦筋又不活”。事實上,A家庭不可謂不勤勞,早晨6點鐘就去田里干農活,但始終延續傳統的生產方式,重復著貧困。

但并不是所有家庭都陷于無助和絕望,有少量家庭不斷努力探索擺脫貧困的方式。例如,B家庭曾經在外闖蕩有一定見識,干農活和飼養家禽 “都是一把好手”,能積極把握政策動向,腦筋靈活且踏實肯干。在外打工時見識到水果種植收益很高,萌生種植水果脫貧致富的想法。當地山上有一種李子(稱為冰脆李)味道和口感都不錯,2010年該家庭嘗試種植了5畝冰脆李,但當時“并不賺錢”。因為冰脆李種植在山上,采摘時受天氣影響較大,必須抓緊時間采摘,而山間沒有道路,只能雇傭人力從山上“一趟一趟往下背”;再加上規模小,產量受氣候影響較大,價格談判能力低……但是,該家庭看重冰脆李的市場潛力,打算從小規模種植經營中獲取技術經驗、開發市場。也曾有鄰居勸說不要冒險,因為李子產量和價格變動都較大,很可能虧損,該家庭堅信好的水果一定可以得到市場的認可。通過反復摸索,冰脆李得到了市場的積極反應而變得供不應求,B家庭的信心進一步增強,2016年B家庭和幾名村民組建村民潤果蔬專業合作社,種植3000畝冰脆李;并利用國家退耕還林政策和扶貧政策完善基礎設施,把車行道直接修進了種植林。2019年還組織全村搞了“李子節”系列活動,除了線下與中國星農人合作聯盟、貴州高原頌有限公司簽訂在大潤發、沃爾瑪、北京華聯等大型超市銷售的合同,還積極探索電商平臺銷售新渠道,利用天貓、京東、淘寶、微商等進行銷售,提高全村冰脆李的經濟收入。

受B家庭成功事例的鼓舞,原本對脫貧無望的A家庭也嘗試種植冰脆李。2014年嘗試種植了2畝冰脆李,主動跟B家庭學習種植經驗;2017年收入約1.5萬元,比種玉米收入“翻了近10倍”,實現了脫貧,并謀劃擴大生產規模,種植5畝冰脆李。2019年對A家庭回訪時,發現A家庭的精神面貌發生了很大變化:生活充滿憧憬,對種植技術很有信心;并且積極關心國家扶貧政策,接納和學習新事物,還擔任了生態護林員。類似的,該鎮有很多家庭都先后開始種植冰脆李,生活水平得到了較大提升。2019年該鎮冰脆李的種植面積達2萬畝,處于豐產期的面積約7000畝,正常產值可達3000萬元。

與此對照鮮明的是,C家庭早年“跑運輸賺了一些錢”,后因發生交通事故治病花掉了所有儲蓄,還借了一些債。自此以后該家庭不再“積極賺錢”,而是偶爾“跑運輸”,還需依靠貧困補助維持生活,女主人也因此離家。還有個別家庭D,成員身體健康、年輕力壯,嫌種植賺錢太少,又不愿打工吃苦,終日游手好閑。在精準扶貧的幫扶下,C家庭和D家庭也都“脫貧”。

以上案例中,四個家庭都處于同一鄉鎮,外部條件、制度文化和幫扶政策都相同,初始的資源稟賦和技術水平也都相差不大,發展的差異似乎只能從內部找原因。B家庭自身具有一定的積極心理資本,在外部因素的幫扶下大膽探索脫貧路徑,在取得成功后進一步增加了積極心理并激發了更多的脫貧努力。B家庭的成功傳遞了一定的積極心理給A家庭,A家庭也開始嘗試新的脫貧方式,進入到脫貧的良性循環。顯然,這些脫貧案例中積極心理是其自立發展和持續努力脫貧的關鍵,也是中國大部分貧困家庭脫貧的主要特征。C家庭的堅韌精神不夠,在受較大不利沖擊后不能有效調整和恢復,而放棄脫貧努力。D家庭盡管在政策扶持下達到了脫貧標準,但是脫貧過程沒能有效提升積極心理,仍然缺少自立發展的決心和途徑,依賴性很強。可以推測,一旦幫扶減弱,C家庭和D家庭返貧的可能性較大。需要指出的是,C家庭和D家庭的案例并不能說明貧困歸因于心理資本低,而在于說明沒有心理資本積累的脫貧不具有可持續性,即貧困的原因是多元的,心理資本低不是貧困的必然原因,但心理資本提升是可持續脫貧的必要條件。

五、結論與展望

重視脫貧質量已經成為共識,持續性脫貧需要外因和內因共同發揮作用,缺一不可。本文研究了心理資本在脫貧過程中通過提供內生動力和沖擊復原能力對長期經濟效率的影響機理,證明心理資本對脫貧持續性及后續發展具有重要指示作用。數值模擬研究表明:第一,可持續性脫貧是心理資本和經濟績效相互強化的過程;心理資本存在門檻值,高于門檻值才能實現正強化。第二,心理資本提高有利于激發更高的努力水平,不伴隨心理資本提升效應的扶貧不能激發更高水平的脫貧努力,脫貧不可持續。第三,心理資本提高有利于從風險沖擊中復原,風險沖擊越大,支撐可持續性脫貧所需的心理資本水平越高。綜上,評價脫貧質量應當檢驗脫貧過程中心理資本的提升水平,心理資本理應成為評價脫貧質量的維度。

值得說明的是,本文雖然強調心理資本積累對持續脫貧的重要性,并不意味著一定要進行心理干預和培育,很多扶貧幫扶本身會增強心理資本的積累(葉初升等(2014)、Luthans et al.(2007)、Dickinson和Oxoby(2011)),物質積累和心理資本共同發展才能反映高質量的脫貧。然而,脫貧過程可能出現不同步現象,因此有必要通過監測心理資本水平來評價脫貧質量。

與此相關的問題是,既然兩者相互影響、彼此內生,能否用一個維度(物質)替代另一個維度(心理)?回答是否定的,因為兩者雖然存在相互影響的機理,但也具有一定獨立性:一方面,一類因素的增加并不必然帶來另一類因素的增加,物質增加要通過特定生產技能的掌握和成功體驗增強心理資本;沒有技能提升和成功體驗的物質增加不會提升心理資本(Dickinson和Oxoby(2011))。心理資本的增加會提升努力程度和物質積累的可能性,但風險沖擊會減少物質積累。另一方面,一類因素增加可能與另一類因素無關,心理資本可以通過觀察學習和外部傳遞得以增加(Bandura(1997)),與物質積累無關;物質積累也可以通過物質轉移來實現,與心理資本無關。因此,不能以物質維度作為心理維度的代理指標。

脫貧質量評價體系中心理資本維度的基本框架應該包括:脫貧信念、自我效能、希望和韌性,具體內容包括:脫貧者是否更加堅信自己通過努力能改變命運、即使受到較大沖擊依然能擺脫貧困;是否認同自己已經掌握了某種脫貧方式,而且還能夠探尋更多的脫貧路徑;是否認同脫貧過程中的困難是可以想辦法克服的或用其他方式來替代;是否越來越正視挫折、越來越理性地看待農業生產經營的風險;是否越來越覺得知識的重要性、應該不斷地搜集生產經營信息并學習相關知識……提升心理資本的有效措施包括樹立成功典型、提升生產技能及績效、宣講積極案例、建立溝通渠道、加大扶持和鼓勵、提供風險保障等。

本文主要論述了心理資本對于提升脫貧努力水平、防止返貧的有效性,從而提出應該把其作為評價脫貧質量的重要維度;然而,由于貧困人群心理資本的研究剛剛起步,脫貧人群心理資本尚無權威的調查方法,因此本文沒有收集數據做實證研究,僅僅提出了研究框架和影響機理。下一步擬通過搜集數據就具體的影響程度和參數設定進一步研究,以完善脫貧質量評價體系。

參考文獻:

[1]? 班納吉、迪弗洛,2013,《貧窮的本質》,中信出版社。

[2] 鄧悅、吳忠邦、蔣琬儀、汪禹同,2021,《從內生式脫貧走向鄉村振興:山區脫貧質量分析》,《宏觀質量研究》第2期。

[3] 葛兵,2011,2011《貧困的惡性循環與心理資本:表現與干預開發》,教育科學與管理工程國際學術會議。

[4] 郭軍、張琛、馬彪,2021,《貧困地區脫貧質量及其影響因素研究》,《宏觀質量研究》第3期。

[5] 吉曉芳,2021,《鎮雄縣B村脫貧戶返貧阻斷研究》,碩士學位論文。

[6] 羅連發、吳成強、劉沛瑤,2021,《提高脫貧質量的理論、政策與測算框架》,《宏觀質量研究》第1期。

[7] 孫晗霖、劉新智、張鵬瑤,2019,《貧困地區精準脫貧戶生計可持續及其動態風險研究》,《中國人口·資源與環境》第2期。

[8] 檀學文、白描,2021,《論高質量脫貧的內涵、實施難點及進路》,《新疆師范大學學報(哲學社會科學版)》第2期。

[9] 王小林、Sabina Alkire,2009,《中國多維貧困測量:估計和政策含義》,《中國農村經濟》 第12期。

[10] ?溫騰飛、石育中、楊新軍、王婷,2018,《黃土高原半干旱區農戶生計恢復力及其影響因素研究——以榆中縣為例》,《中國農業資源與區劃》第5期。

[11] 吳業苗,2020,《高質量脫貧的鞏固與再發力》,《國家治理》第1期。

[12] 徐富明、黃龍、張慧、相鵬、劉騰飛、李亞紅,2020,《行為貧困陷阱的心理機制與管理對策:基于認知與動機雙視角》,《心理科學進展》第5期。

[13] 夏艷玲,2019,《易地扶貧搬遷移民的可持續生計研究——以廣西巴馬瑤族自治縣為例》,《西南民族大學學報(人文社科版)》第9期。

[14] 姚樹潔、王潔菲、汪鋒,2019,《新時代破除連片特困地區“貧困陷阱”的理論及戰略路徑研究》,《重慶大學學報(社會科學版)》第5期。

[15] 葉初升、高考、劉亞飛,2014,《貧困陷阱:資產匱乏與悲觀心理的正反饋》,《上海財經大學學報》第4期。

[16] 張婕、付曉,2021,《鄉村振興背景下農戶心理資本與脫貧動力實證研究》,《山東農業工程學院學報》第10期。

[17] 張開云、鄧永超、魏璇,2021,《黨建扶貧質量:內涵機理、評估及其提升路徑——基于可持續生計框架的分析》,《宏觀質量研究》第3期。

[18] 鄭長德, 2018,《深度貧困民族地區提高脫貧質量的路徑研究》,《西南民族大學學報(人文社科版)》第12期。

[19] 左停、蘇武崢、趙夢媛,2020,《提升抗逆力:鄉村振興進程中農民生計系統“風險—脆弱性”應對策略研究》,《云南社會科學》第4期。

[20] Adamkovis,M., Martoncik, M. Areview of consequences of poverty on economicdecision-making: Ahypothesized model of acognitive mechanism. Frontiersin Psychology,2017,Vol.8,p.1784.

[21] Alkire, S. , Apablaza M , Chakravarty S , et al. Measuring chronic multidimensional poverty. Journal of Policy Modeling,2017,Vol.39,Jun.,pp.983-1006.

[22] Alkire, S. , Foster J . Counting and multidimensional poverty measurement. Journal of Public Economics,2007,Vol.95,Jul., pp.476-487.

[23] Alkire, S. , Kanagaratnam, U. , Boyce, J. , Stewart, F. Revisions of the global multidimensional poverty index: indicator options and their empirical assessment. Oxford Development Studies,2021, Vol.49, Feb., pp.169-183.

[24] Atara, A., Tolossa, D., Denu, B. Analysis of rural households’ resilience to food insecurity: Does livelihood ?systems/choice/ matter? The case of Boricha woreda of sidama zone in southern Ethiopia. Environmental Development, ?2020, Vol.35, Apr., pp.1-17.

[25] Avey, B.The Performance Impact of Leader Positive PsychologicalCapital and SituationalComplexity. United StatesNebraska: The University of Nebraska-Lincoln, Master Dissertation, 2007.

[26] Bandura, A. The anatomy of stages of change. American journal of health promotion, 1997, Vol.12, Sep., pp.8-10.

[27] Banerjee, A.,Duflo, E. Poor economics: A radical rethinking of the way to fight global poverty. Public Affairs,2011,Vol.37,Sep., pp.796-797.

[28] Banerjee, A.,Duflo, E.,Goldberg, N.,et al. A multifaceted program causes lasting progress for the very poor: evidence from six countries.Science,2015,Vol.348,May,pp.1260799-1-1260799-16.

[29] Berkes, F., Ross, H. Community resilience: toward an integrated approach. Society and Natural Resources, 2013,Vol.26,Jan., pp.5-20.

[30] Bertrand,M.,Mullainathan,S.,Shafir, E. A Behavioral-economics View of Poverty.The American Economic Review,2004,Vol.94,Feb.,pp.419-423.

[31] Bloem,J.,Boughton,D.,Htoo, K.,Hein, A.,Payongayong, E. Measuring hope: A quantitative approach with validation in rural Myanmar.Journal of Development Studies,2018,Vol.54,Nov.,pp.2078-2094.

[32] Brown, K., Westaway, E. Agency, capacity, and resilience to environmental change: lessons from human development, well-being, and disasters. Social Science Electronic Publishing, 2011,Vol.36,Jan., pp.321-342.

[33] Dearing, E. Psychological Costs of Growing Up Poor. Annals of the New York Academy of Sciences, 2008,Vol.9, Jan.,pp.324-332.

[34] Dickinson, D.,Oxoby, R.Cognitive Dissonance,Pessimism,and Behavioral Spillover Effects.Journal of Economic Psychology,2011,Vol.32, Mar., pp.295-306.

[35] García, A., Plaza, B., Balderrama, J., Castillo, C., Cohen, A. Unequal conditions: a systematic review of the relationship between urban poverty and psychological resilience. Universal Journal of Public Health, 2019, Vol.7,Jul.,pp.159-170.

[36] Haushofer, J., Fehr, E. On the psychology of poverty.Science,2014,344(6186), pp.862-867.

[37] Luthans, F. , Youssef-Morgan, C. M., Avolio, B. J. Psychological Capital: Developing the Human Competitive Edge.Oxford University Press, New York,2007.

[38] Lybbert, T.,Wydick,B. Poverty, Aspirations, and the Economics of Hope. Economic Development and Cultural Change,2018,Vol.66,Oct.,pp.709-753.

[39] Mohanty, A, Girishwar M.Psychology of poverty and disadvantage.Concept Publishing Company,2000.1-40.

[40] Moore K, Redd Z, Burkhauser M, et al. Children in poverty: Trends, consequences and policy options.Childhood Education,2010,Vol.87,Mar.,pp.1-41.

[41] Obrist, B., Pfeiffer, C., Henley, R. Multi-layered social resilience: A new approach in mitigation research. Progress in Development Studies,2010,Vol.10,Apr.,pp.283-293.

[42] Quandt, A. Measuring livelihood resilience: The Household Livelihood Resilience Approach (HLRA), World Development,2018, Vol.107,Jul., pp.253-263.

[43] Rowe,C., Gunier, R., Bradman,A., Harley, K. G.,Kogut.K.,Parra,K.,et al.Residential proximity to organophosphate and carbamate pesticide use during pregnancy, poverty during childhood, and cognitive functioning in 10-year-old children. Environmental Research,2016 Vol.150, Oct., pp.128-137.

[44] Sell, K.,Zlotnik S.,Noonan K.,et al.The effect of recession on child wellbeing: A synthesis of the evidence by policylab, The children’s hospital of Philadelphia. First Focus.2010,Vol.7,Dec., pp.1-21.

[45] Sina, D., Chang-Richards A Y., Wilkinson S.,Potangaroa, R.What does the future hold for relocated communities post-disaster? Factors affecting livelihood resilience.International Journal of Disaster Risk Reduction,2018, Vol.34, Mar., pp.173-183.

[46] Tebboth, M., Conway, D.,Adger, W.N.Mobility endowment and entitlements mediate resilience in rural livelihood systems. Global Environmental Change, 2019,Vol.54, Jan., pp.172-183.

[47] Wuepper, D.,Sauer, J. Explaining the performance of contract farming in Ghana: The role of self-efficacy and social capital.Food Policy,2016,Vol.62,May,pp.11-27.

[48] Wuepper, D.,Lybbert, T. Perceived self-efficacy, poverty and economic development.Annual Review of Resource Economics,2017,Vol.9,Jan.,pp.383-404.

[49] Yesuf,M.,Bluffstone,R. Poverty, Risk Aversion, and Path Dependence in Low-income Countries: Experimental Evidence from Ethiopia.American Journal of Agricultural Economics,2009, Vol.91,Apr.,pp.1022-1037.

[50] Youssef,C.,Luthans,E. Positive organizational behavior in the workplace:Theimpact ofhope,optimismandresiliency.Journal of Management,2008,Vol.33, May,pp.774-800.

Psychological Capital: A New Dimension to Evaluate the Quality of Poverty Alleviation of Poor Families

Gao Kao1,2, Lu Xinhai3 and Nian Min1

(1.????? Wuhan Business University;2.?????? Central China Normal University; 3.??? Huazhong University of Science and Technology)

Abstract: ustainable poverty alleviation is the result of the mutually reinforcing interaction between external and internal factors. Only when the two factors are raised synchronously can the high quality of poverty alleviation be reflected. However, the current research on poverty alleviation quality focuses on the external factors, while the study on the internal factors is relatively insufficient. Based on the analysis of the mechanism of psychological capital and material conditions affecting production behavior and economic efficiency, this paper constructs a model of the interaction between psychological capital and economic performance, demonstrating the role of psychological capital in sustained poverty alleviation through risk shock numerical simulation and case analysis. The results show that: firstly, sustainable poverty alleviation is a mutually reinforcing process of psychological capital and economic performance; there is a threshold value of psychological capital, above which positive reinforcement can be achieved. Secondly, the improvement of psychological capital is beneficial to the stimulation of a higher level of effort. Poverty alleviation without the improvement effect of psychological capital cannot stimulate a higher level of poverty alleviation, and thus poverty alleviation cannot be sustainable. And thirdly, the increase of psychological capital is conducive to the recovery from risk shock. The greater the risk shock is, the higher the level of psychological capital is needed to support the sustainable poverty alleviation. Overall, the evaluation of poverty alleviation quality should include the test on the improvement level of psychological capital in the process of poverty alleviation, and psychological capital should become the dimension of evaluation of poverty alleviation quality.

Key Words:? psychological capital; poverty alleviation quality; psychological threshold; positive ?feedback

責任編輯? 郝 偉