對整本書閱讀的內涵審視

畢衛(wèi)強 劉春

摘要 整本書閱讀是語文課程中的一個重要教學內容。關于整本書閱讀的內涵,方家擇取不同立場,對其進行厘清與酌定,為建構整本書閱讀理論體系奠定了基礎。從語義學定義、關鍵學者的代表性觀,點以及與之帶有區(qū)辨性的術語出發(fā),對其內涵進行審視,可以進一步加深整本書閱讀的認識與理解,以資理論指導實踐。

關鍵詞 語文教學整本書閱讀內涵

開展整本書閱讀是近幾年來語文學界十分熱衷的教學主張,而作為一種閱讀形態(tài)卻由來已久,可以說,它是我國語文教育領域的優(yōu)秀傳統(tǒng)之一。從教學內容和教學目的觀之,整本書閱讀有利于引導學生閱讀高品位著作,發(fā)展思維品質,提高鑒賞水平,促進語文學科核心素養(yǎng)的養(yǎng)成,同時也體現出繼承和發(fā)揚我國語文教學優(yōu)良傳統(tǒng)的自覺意識。

一、整本書閱讀提要鉤沉

在古代,學生對傳統(tǒng)文化的接受,特別是對“四書五經”的學習無不是以整本書閱讀的形式來進行的。為此,南宋理學家朱熹還對讀書方法進行了系統(tǒng)化地歸納整理,總結出了一套專門的讀書方法,即朱子讀書法,這為語文教學高效踐行整本書閱讀做出了實效性貢獻。進入近現代,葉圣陶先生針對學生不讀整本書的現狀也提出了“把整本書作主體,把單篇短章作輔佐”山的教學主張。葉老的主張不僅進一步推動了“整本書閱讀”的開展進程,而且也從側面反映出整本書閱讀在語文教學中的重要價值。

2001年,教育部頒布《義務教育語文課程標準(實驗稿)》,里面也增加了“多讀書,好讀書,讀好書,讀整本的書”的內容表述,并鄭重其事地體現于《義務教育語文課程標準(2011年版)》2之中。《普通高中語文課程標準(2017年版)》1更是以“獨立設科”的形式專門建立了“整本書閱讀與探討”這一學習任務群,并且它在十八個學習任務群當中位居榜首,這些事實無一不在彰顯著整本書閱讀的重要地位。

二、整本書閱讀的概念厘定

1.語義學內涵的重申

我們不妨先從“整本”立論。“整”可以理解為“完整,不殘缺”的意思。對整書本而言,“整”字不僅意味著內容上的完整性,也代表著文章結構上的連續(xù)性,語言風格、藝術手法上的相似性等方面,因此“整”字只是整本書閱讀的必要不充分條件。換言之,在進行閱讀時,倘若書本只是內容完整而缺乏統(tǒng)一結構和——以貫之的主題思想,那并不算是真正意義上的完整。正如高樓大廈雖然是由無數磚頭石塊構成,但其間如果沒有水泥的凝固,沒有鋼筋的支撐,沒有把它們恰當地安放在合適的位置,也會轟然坍塌、碎如齏粉。而類似《論語》《詩經》《增廣賢文》《古文觀止》等這些具有匯編性質的著述由于文章內部單篇相對獨立,結構松散,意義并不統(tǒng)一,因此,它們只能屬于“集本”,而非“整本”,對其實施“整本”閱讀,則是另外一重意味的“整本”閱讀。

就“本”而言,通常情況下它代表的是一個數量單位,是一本或多本的意思,也可以指具有內在或外在聯系的幾本(書)。在這里,“書”的內涵則要更廣泛一些,它不僅包括裝訂成冊的整本書籍,也包括經過系統(tǒng)研究整理的學術著作等其他不同類型的作品,特別指那些“與作者的生命聯系在一起的、有獨特靈魂與氣質的著作”5。至于“閱讀”,它指的是讀者通過瀏覽以語言文字為載體的作品從而獲得一定信息知識的一個心理過程。

綜上,筆者從語義學的視角觀之,所謂“整本書閱讀”是指學生對具有完整生命氣息作品的閱讀。

2.關鍵學者的立場提煉

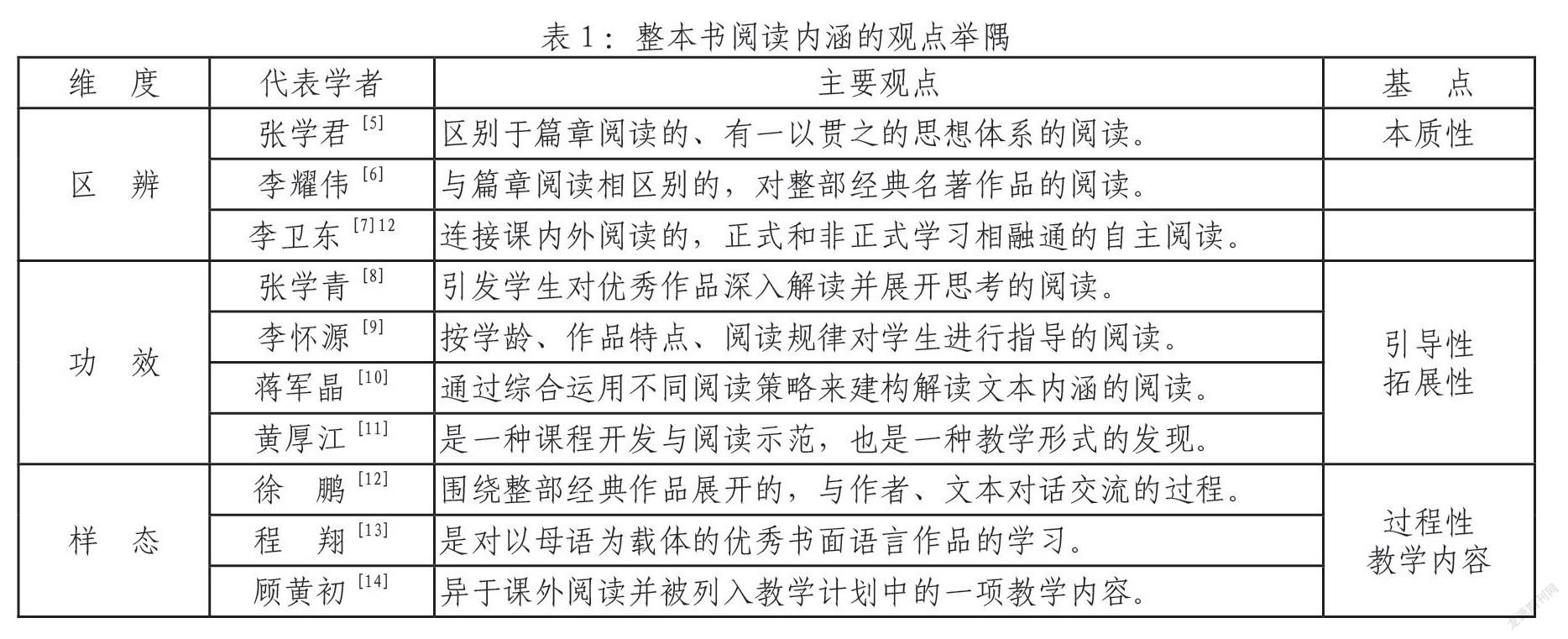

為了對整本書閱讀的內涵進行深層次研究,筆者對“整本書閱讀”的相關文獻進行了系統(tǒng)梳理,對其內涵的論述評說不乏有見地、有側重的觀點;為此,我們做了整理歸納,詳見表1。

代表學者集中于“區(qū)辨”“功效”“樣態(tài)”三個視角,展開立論,雖見解不一,但立場鮮明。

就“區(qū)辨”分支來看,學者們的觀點集中論及整本書閱讀與其他關聯閱讀的聯系與區(qū)別,著重指出整本書閱讀與“篇章閱讀”“名著閱讀”“課外閱讀”的異同。對此,我們將在后文逐一對照闡釋。

就“功效”層面來看,整本書閱讀可以鼓勵學生深人解讀名篇佳作,而且也對課程開發(fā)大有裨益。就“樣態(tài)”層面來看,不乏學者站在“學習過程”“教學內容”的基點上,對整本書閱讀的本質進行形象化地剖析深解,他們的不同見解值得我們在開展整本書閱讀時一再反思。

此處,學者李衛(wèi)東15把整本書閱讀視為學生在自主自愿情況下地自由閱讀,這種閱讀帶有一種非正式學習的性質。之所以是“非正式的”,是因為學生可以自主選擇不同題材的作品進行閱讀,也可以自主選擇閱讀的方式,同時強調學生對文本的個性理解,強調享受閱讀中的樂趣。加注余黨緒1的觀點,學生要讀的書更多的應該是與作者的生命具有內在緊密聯系的、有獨特靈魂與非凡氣質的著作。

3.相關術語的區(qū)辨

(1)整本書閱讀與篇章閱讀

篇章閱讀可視為整本書閱讀的起步階段。它的文本內容通常短小精悍,主題鮮明。它的主要優(yōu)勢在于可以對文本進行深耕細讀,但對其解讀文本的范圍會

被囿于方寸之地,對文本的理解也會止步于淺層意義。在這一過程中,學生的思考能力和鑒賞能力往往很難得到發(fā)展。

不過,由于學生在學習單篇短章時可以習得大量的語文基礎知識并掌握一定的文本解讀方法,這就為他們在進行整本書閱讀時掃除了些許障礙。學生在整本書閱讀的過程中可以深入感知不同文本在語言風格、藝術特色、情感表達等方面的不同特點,并在閱讀中進行思考、評判、比較,不斷提高自身對文本的評判能力和鑒賞水平。通過整本書閱讀,學生再去進行篇章閱讀時也會用更加宏觀的視角去解讀文本,從而進一步加深對文本的理解。

因此,整本書閱讀與篇章閱讀雖格局有別,但它們之間仍可以互為補充,相輔相成。

(2)整本書閱讀與名著閱讀

名著是相對于一般作品而言的,它通常是指經過了歲月考驗,在披沙揀金的過程中被人們廣泛認識及流傳的作品,通常指經典的文學作品。上升到整本書閱讀時,我們習慣于把“整本書”閱讀等同于“名著”閱讀,這樣一來,顯然就把整本書的閱讀范疇給局限化了。就像我們在前文中所說的,這里的“書”不僅僅局限于古今中外經典的文學作品,也包括哲學著作、人物傳記等不同類型的作品。

故而,在不同類型的書本之中必然包括名著作品。就閱讀種類而言,“名著”是整本“書”的重要組成部分,在開展整本書閱讀時無疑要率先致敬經典、研讀名著;在此基礎上,教師可以引導學生去拓展閱讀邊界,廣泛涉獵不同讀物。

(3)整本書閱讀與課外閱讀

課外閱讀是相對于課內閱讀而言的,是指學生通過業(yè)余時間閱讀書籍報紙或觀看影視來學習鞏固知識的一種語文課外活動。由于整本書閱讀內容豐富,不可能在短時間內一口氣讀完,需要利用大量課余時間才能完成,正因如此,很多人把整本書閱讀看作是課外閱讀。

誠然,整本書閱讀作為內嵌于語文學習過程中的一個重要組成部分,應該將其納人正常的教學范圍之內,否則教學環(huán)節(jié)就是不完整的。而單憑在課內進行整本書閱讀又是不太可能的,面對這個應然與實然的矛盾,教師應給予學生閱讀方法上的指導,這樣既有利于學生在課外有計劃地完成整本書閱讀的任務,也能養(yǎng)成良好的閱讀習慣。學生通過課外閱讀,可以接觸到更加豐富的文本篇章,這一契機,恰恰也是他們遠跳天地萬物,開拓自身視野的一個絕好窗口。

閱讀作為一種終生的學習行為,需要隨時隨刻、隨處隨地踐行。教師不妨利用好課外閱讀,把課內閱讀無法完成、落實的整本書閱讀進行有計戈劃、有序列地延伸、拓展、漫溯……從而引領學生去享受閱讀整本書、別本書、更多本書的樂趣。

整合以上論述,我們認為所謂“整本書閱讀”是區(qū)別于篇章閱讀的,學生在語文學習過程中以自主的閱讀方式,通過對具有完整生命氣息的整本書閱讀,實現與作品交流對話的過程。需要注意的是,我們在對整本書閱讀的概念進行理解的時候不能孤立地去看待,而要把它們當作是一個整體,只有這樣才能夠對它形成一個完整、清晰、深刻的認識,正如“如果不把一棵棵樹種植在同一片區(qū)域的話便不能將其稱之為森林”。

整本書閱讀不僅有利于學生掌握良好的閱讀方法,擴大閱讀空間,陶治崇高精神,也能讓學生的思維品質得到發(fā)展提升。它最終應指向學生閱讀習慣的養(yǎng)成與語文核心素養(yǎng)的提高上面,只有這樣,整本書閱讀的目標才算真正達成。

參考文獻

[1]商金林,葉圣陶年譜長編(第一卷)[M].北京:人民教育出版社,2004:224.

[2]中華人民共和國教育部.義務教育語文課程標準(2011年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2012:16

[3]中華人民共和國教育部,普通高中語文課程標準(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2020:2.

[4]余黨緒.為什么我們都主張“整本書閱讀”[J].語文教學通訊,2016(8):15-18.

[5]張學君.名著閱讀教學的幾個重要觀念[J].語文建設,2017(35):7-10.

[6]李耀偉.中學語文“整本書”閱讀的價值分析[J].教育理論與實踐,2019(23):46-48.

[7]李衛(wèi)東.混合式學習:整本書閱讀的策略選擇[J].語文建設,2016(9).

[8]郭敏嬌.張學青的閱讀教學研究[D].贛州:贛南師范學院(碩士學位論文),2017(7):4-5

[9]李懷源.葉圣陶“讀整本書”思想研究[D].北京:首都師范大學(碩士學位論文),2009(04):18-21.

[10]毛英穎.蔣軍晶“整本書”閱讀教學研究[D]杭州:杭州師范大學(碩士學位論文),2017(07):9-10.

[11]黃厚江.整本書閱讀教師要先讀[J].中學語文教學,2017(10):17.

[12]徐鵬.整本書閱讀:內涵、價值與挑戰(zhàn)[J].中學語文教學,2017(1):4.

[13]程翔.從“整本書閱讀”的學科定位談起[J].中學語文教學,2017(1):8.

[14]顧黃初,顧黃初語文教育文集[M].北京:人民教育出版社,1998:798.

[作者通聯:畢衛(wèi)強,大連大學教育學院;

劉春,大連大學教育學院]