最牛的畫家,也畫不出這樣的畫

文:藝非凡 編輯:一沙

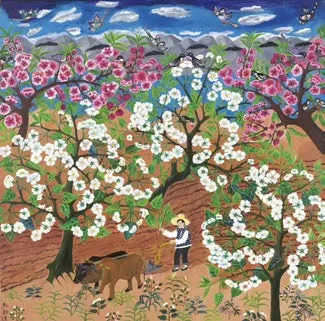

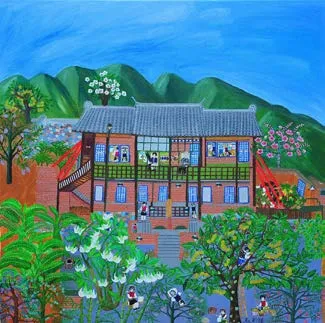

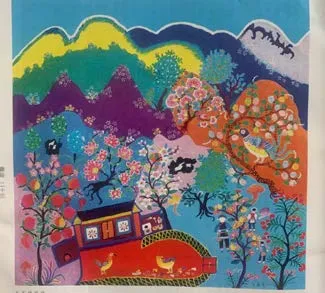

看到以下這些畫,你是不是以為是哪位大師畫的?你一定想不到,它們是一群目不識丁的老奶奶畫的。

這群老奶奶,來自云南的雙廊鎮伙山村,平均年齡可達到70多歲。別看老奶奶沒上過學,但因為熱愛繪畫,被喻為“大山里的摩西奶奶”,已經把畫展開到了北京等多個城市。奶奶們的故事很傳奇,不過,這個傳奇故事,還要從十幾年前說起,原來,十幾年前,沈見華的夫人秋秋在美國做銷售,收入可觀,但由于常年辛勞,身體出現了健康問題。沈見華心疼夫人:“別干了,我們找個農村生活吧!”于是他們來到了伙山村。

沈見華來之后,很快成了伙山村的名人,有一天,一個78歲的白族老奶奶王秉秀,找到了沈見華。王秉秀老奶奶找他的原因,是想落實一下低保。沈見華當即就決定幫助王秉秀,因為自己擅長畫畫,所以提出教她畫畫,由自己拿去賣。王秉秀一開始有些擔心,“我不識字,能學好畫畫嗎?”但因為信任沈見華,還是決定去學畫畫。就這樣,王秉秀成為了沈見華的學生。

因為那時候繪畫還沒有收入,材料和畫具都是沈見華提供的。沈見華教最基本的繪畫知識和技巧,比如布局和結構,關于配色,他買了99種顏色,從暖到冷一字排開,讓奶奶自己慢慢感受。

一開始老奶奶對自己很沒有信心,但沈見華說:“你不用懷疑,你絕對能畫好,人類最早在山洞里生活的時候,就會唱歌、跳舞、繪畫,這說明什么?藝術就是本能,生活就是藝術。”在沈見華的鼓勵下,幾個月后,王秉秀奶奶畫出了第一幅油畫,賣了5000塊。

“有個人免費教畫畫,還幫忙賣,真的還有這種好事?”很多人不信,但看到王秉秀奶奶的經歷后,也開始動心了。后來越來越多的奶奶加入進來,沈見華就成立了“農民畫社”。還有一個叫做定龍的水泥匠,也來拜師了,后來沈見華就讓他,做了農民畫社的社長。

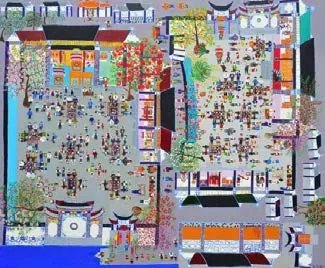

關于繪畫的題材,沈見華從來沒有提出過自己的意見。“想畫什么就畫什么。”但他后來發現,每個奶奶畫出來的畫作題材、風格都不一樣,“大家畫的都是自己的真實生活,每個人的生活各不相同。”

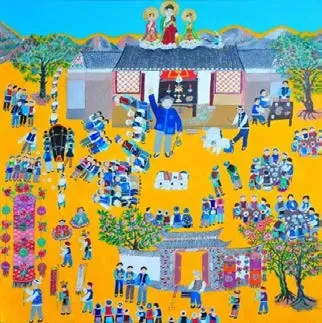

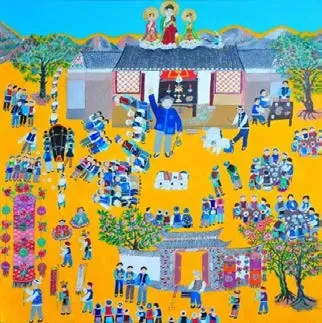

李天順50多歲,算是奶奶中最年輕的一個,她的工作就是出海打漁和操持家務,她畫的就是自己的日常。

張培秀今年已經快70歲了,沒上過學,不認識字,是個“文盲”。但她構圖能力,和色彩搭配能力特別強大,畫出來的第一幅畫就震撼了好多人。

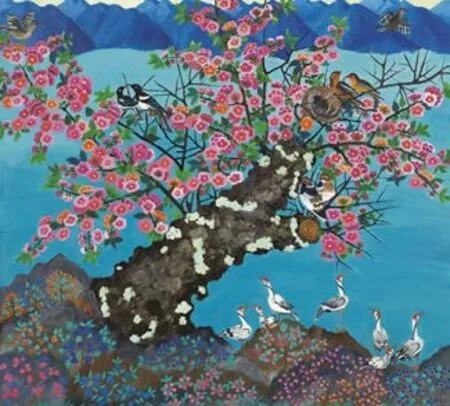

光旗奶奶已經77歲了,一輩子都在養牛和操持家務,在認識沈老師之前,從未離開過云南。她愛好剪紙,畫的畫作也帶有強烈的剪紙般的風格,獨樹一幟,很難讓人不注意。

白族奶奶畫出來的畫,構圖精美、配色和諧,很多畫家都自愧不如,而且極具地方特色。“白族魚調里有一種創作題材,叫反調,也就是反著唱。奶奶們也會把這種創作手法,自然而然地加入到畫中。比如有一句詞唱道:‘洱海里跑著馬,山上去抓魚。’奶奶們就會把船畫在山上,把馬畫在水里。”

作為黨員,老外婆王秉秀老奶奶希望自己有生之年,能去一次首都,并在天安門前拍張照片。“干了一輩子革命,卻沒去過天安門,這對老外婆來說是個遺憾。”沈見華聽后,直接拍板,“不止人要去,還要把奶奶們的畫作帶去首都。”因此也就有了后來的北京畫展,這次的畫展,讓很多外面的人,第一次領略到了農民畫的魅力。

北京畫展大獲成功,之后沈見華帶領他們去了很多城市,幾乎去每一個城市,舞蹈家楊麗萍、美術家葉永青、電影導演張楊等大咖都會到場助陣,讓很多年輕人也注意到了這次畫展。“一開始年輕人不多,一聽是農民畫就沒什么興趣,但那些來了的年輕人,都很喜歡,介紹給了身邊人,后來年輕人的比例就越來越高。”

白族奶奶的畫作,有一種不曾沾染的天真,那是在別的地方都看不到的純凈。社長定龍直言:“我的畫只要有素描基礎的人都能畫出來,但奶奶們的畫,最厲害的畫家也畫不出。”有網友評論說:“我在上海教學生們畫畫,但沒人能畫出來這種極具感染力的畫。”

藝術是沒有門檻的,不論你高矮胖瘦、學歷高低、年齡多大,只要你對生活充滿熱愛,你就不會受到任何條件的限制。藝術天然地存在,在每一個人的心中。“藝術是每一個人的本能,藝術就是生活,生活就是藝術。”藝術面前,人人平等,只要熱愛生活,你我都是藝術家。